江苏省苏州市工业园区2012-2013学年第二学期八年级期末考试语文试题

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市工业园区2012-2013学年第二学期八年级期末考试语文试题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 159.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-09-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

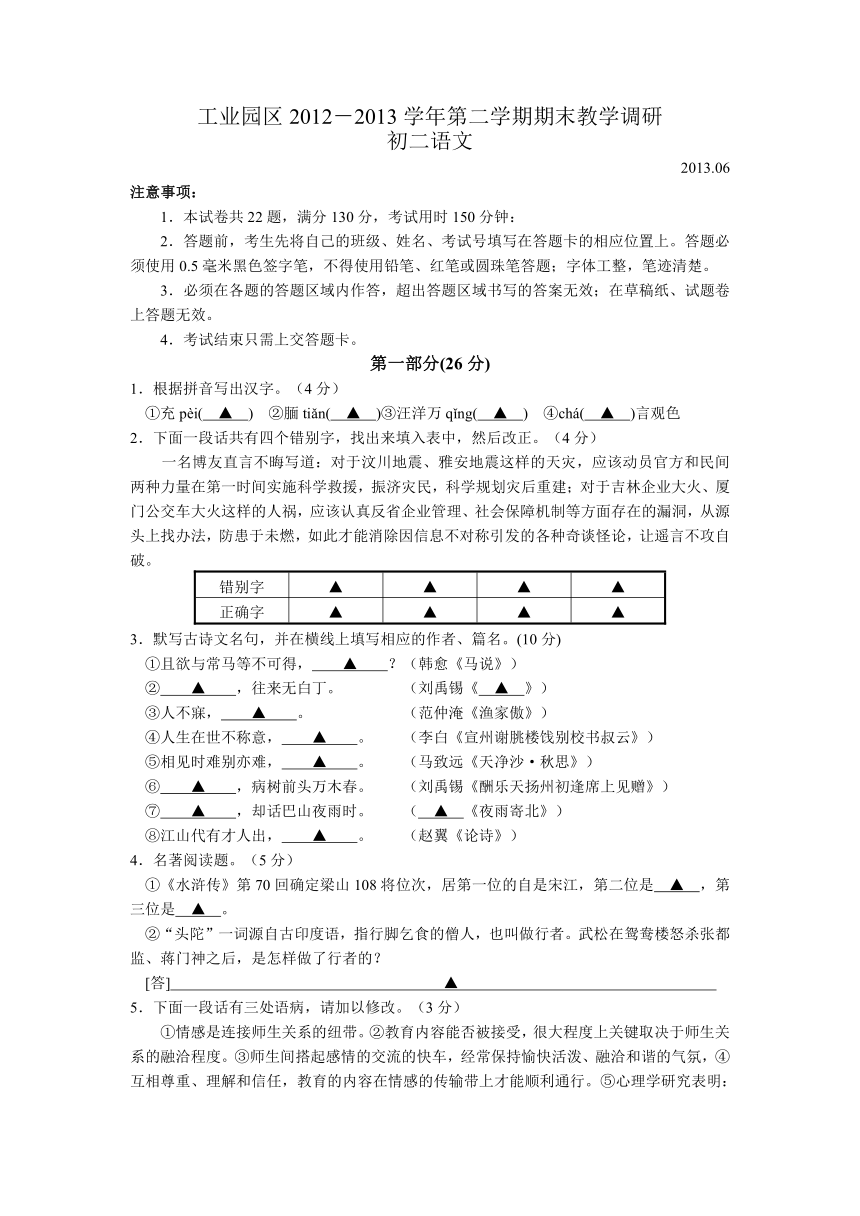

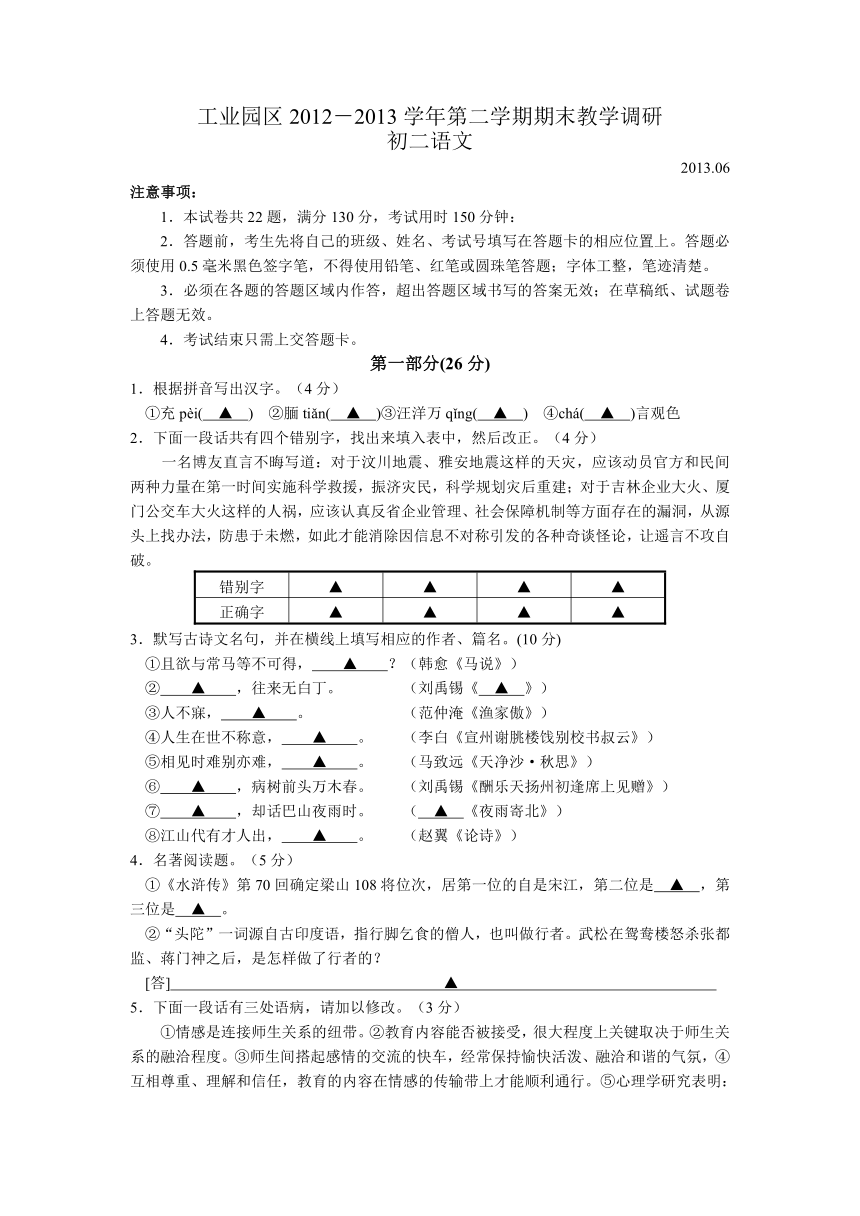

工业园区2012-2013学年第二学期期末教学调研

初二语文

2013.06

注意事项:

1.本试卷共22题,满分130分,考试用时150分钟:

2.答题前,考生先将自己的班级、姓名、考试号填写在答题卡的相应位置上。答题必须使用0.5毫米黑色签字笔,不得使用铅笔、红笔或圆珠笔答题;字体工整,笔迹清楚。

3.必须在各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.考试结束只需上交答题卡。

第一部分(26分)

1.根据拼音写出汉字。(4分)

①充pèi( ▲ ) ②腼tiǎn( ▲ )③汪洋万qǐng( ▲ ) ④chá( ▲ )言观色

2.下面一段话共有四个错别字,找出来填入表中,然后改正。(4分)

一名博友直言不晦写道:对于汶川地震、雅安地震这样的天灾,应该动员官方和民间两种力量在第一时间实施科学救援,振济灾民,科学规划灾后重建;对于吉林企业大火、厦门公交车大火这样的人祸,应该认真反省企业管理、社会保障机制等方面存在的漏洞,从源头上找办法,防患于未燃,如此才能消除因信息不对称引发的各种奇谈怪论,让遥言不攻自破。

错别字 ▲ ▲ ▲ ▲

正确字 ▲ ▲ ▲ ▲

3.默写古诗文名句,并在横线上填写相应的作者、篇名。(10分)

①且欲与常马等不可得, ▲ ?(韩愈《马说》)

② ▲ ,往来无白丁。 (刘禹锡《 ▲ 》)

③人不寐, ▲ 。 (范仲淹《渔家傲》)

④人生在世不称意, ▲ 。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑤相见时难别亦难, ▲ 。 (马致远《天净沙·秋思》)

⑥ ▲ ,病树前头万木春。 (刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑦ ▲ ,却话巴山夜雨时。 ( ▲ 《夜雨寄北》)

⑧江山代有才人出, ▲ 。 (赵翼《论诗》)

4.名著阅读题。(5分)

①《水浒传》第70回确定梁山108将位次,居第一位的自是宋江,第二位是 ▲ ,第三位是 ▲ 。

②“头陀”一词源自古印度语,指行脚乞食的僧人,也叫做行者。武松在鸳鸯楼怒杀张都监、蒋门神之后,是怎样做了行者的?

[答] ▲

5.下面一段话有三处语病,请加以修改。(3分)

①情感是连接师生关系的纽带。②教育内容能否被接受,很大程度上关键取决于师生关系的融洽程度。③师生间搭起感情的交流的快车,经常保持愉快活泼、融洽和谐的气氛,④互相尊重、理解和信任,教育的内容在情感的传输带上才能顺利通行。⑤心理学研究表明:⑥师生健康情感的双向交流,⑦会,老师从学生身上感受到一个人应该如何生活、学习、和工作。

[答] ▲

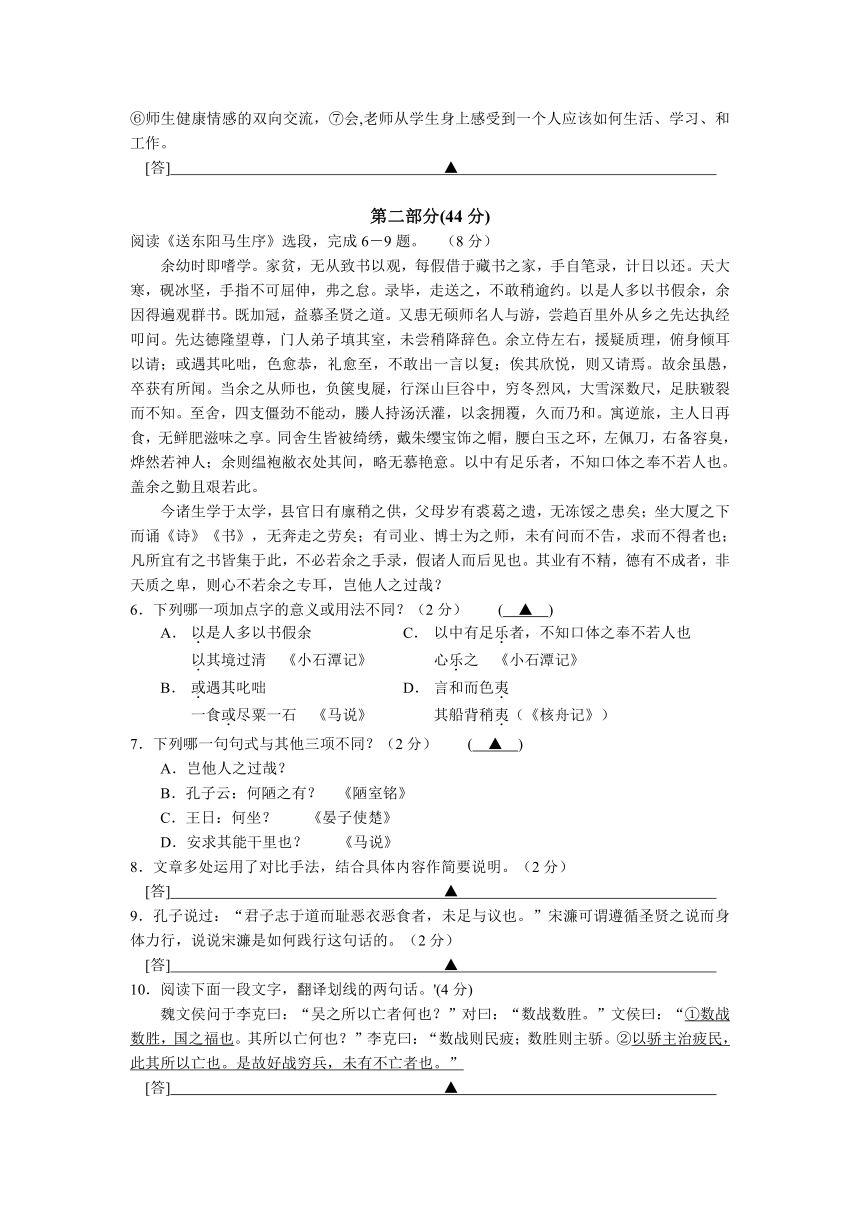

第二部分(44分)

阅读《送东阳马生序》选段,完成6-9题。 (8分)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

6.下列哪一项加点字的意义或用法不同?(2分) ( ▲ )

A. 以是人多以书假余 C. 以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

以其境过清 《小石潭记》 心乐之 《小石潭记》

B. 或遇其叱咄 D. 言和而色夷

一食或尽粟一石 《马说》 其船背稍夷(《核舟记》)

7.下列哪一句句式与其他三项不同?(2分) ( ▲ )

A.岂他人之过哉?

B.孔子云:何陋之有? 《陋室铭》

C.王日:何坐? 《晏子使楚》

D.安求其能干里也? 《马说》

8.文章多处运用了对比手法,结合具体内容作简要说明。(2分)

[答] ▲

9.孔子说过:“君子志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。”宋濂可谓遵循圣贤之说而身体力行,说说宋濂是如何践行这句话的。(2分)

[答] ▲

10.阅读下面一段文字,翻译划线的两句话。'(4分)

魏文侯问于李克曰:“吴之所以亡者何也?”对曰:“数战数胜。”文侯曰:“①数战数胜,国之福也。其所以亡何也?”李克曰:“数战则民疲;数胜则主骄。②以骄主治疲民,此其所以亡也。是故好战穷兵,未有不亡者也。”

[答] ▲

阅读(《紫藤萝瀑布》)选段,回答11-13题。(6分)

但是我没有摘。我没有摘花的习惯。我只是伫立凝望,觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前,也在我心上缓缓流过。流着流着,它带走了这些时一直压在我心上的焦虑和悲痛,那是关于生死谜、手足情的。我沉浸在这繁密的花朵的光辉中,别的一切暂时都不存在,有的只是精神的宁静和生的喜悦。

这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我。忽然记起十多年前家门外也曾有过一大株紫藤萝,它依傍一株枯槐爬得很高,但花朵从来都是稀落的,东一穗西一串伶仃地挂在树梢,好像在察颜观色,试探什么。后来索性连那稀零的花串也没有了。园中别的紫藤花架也都拆掉,改种了果树。那时的说法是,花和生活腐化有什么必然关系。我曾遗憾地想:这里再看不见藤萝花了。

过了这么多年,藤萝又开花了,而且开得这样盛,这样密,紫色的瀑布遮住了粗壮的盘虬卧龙般的枝干,不断地流着,流着,流向人的心底。

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。我抚摸了一下那小小的紫色的花舱,那里满装生命的美酒酿,它张满了帆,在这闪光的花的河流上航行。它是万花中的一朵,也正是由每一个一朵,组成了万花灿烂的流动的瀑布。

11.紫藤萝的淡淡芳香是“浅紫色”的,这样写有何表达效果?(2分)

[答] ▲

12.划线句中,人的“不幸”指什么?(2分)

[答] ▲

13.作者借助紫藤萝来抒情,这是什么手法?简要说明。(2分)

[答] ▲

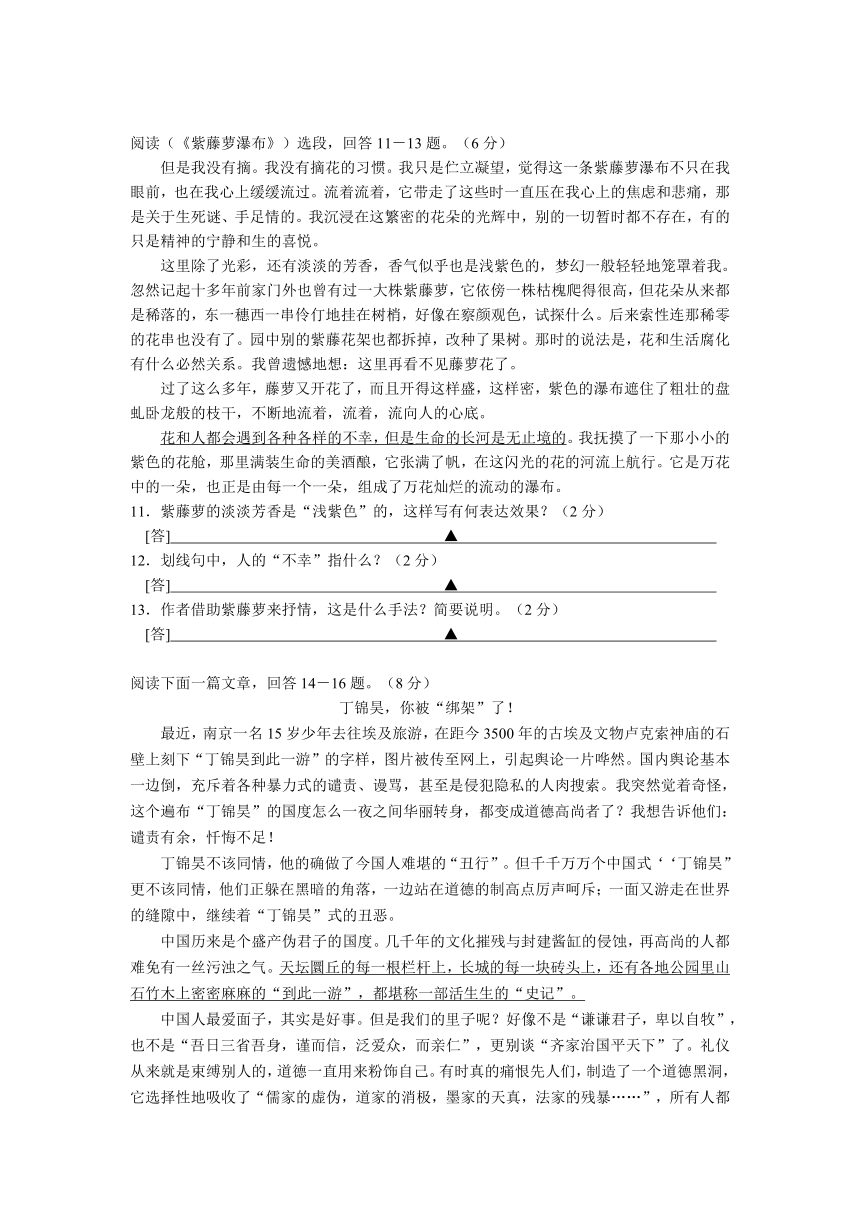

阅读下面一篇文章,回答14-16题。(8分)

丁锦昊,你被“绑架”了!

最近,南京一名15岁少年去往埃及旅游,在距今3500年的古埃及文物卢克索神庙的石壁上刻下“丁锦昊到此一游”的字样,图片被传至网上,引起舆论一片哗然。国内舆论基本一边倒,充斥着各种暴力式的谴责、谩骂,甚至是侵犯隐私的人肉搜索。我突然觉着奇怪,这个遍布“丁锦昊”的国度怎么一夜之间华丽转身,都变成道德高尚者了?我想告诉他们:谴责有余,忏悔不足!

丁锦昊不该同情,他的确做了今国人难堪的“丑行”。但千千万万个中国式‘‘丁锦昊”更不该同情,他们正躲在黑暗的角落,一边站在道德的制高点厉声呵斥;一面又游走在世界的缝隙中,继续着“丁锦昊”式的丑恶。

中国历来是个盛产伪君子的国度。几千年的文化摧残与封建酱缸的侵蚀,再高尚的人都难免有一丝污浊之气。天坛圜丘的每一根栏杆上,长城的每一块砖头上,还有各地公园里山石竹木上密密麻麻的“到此一游”,都堪称一部活生生的“史记”。

中国人最爱面子,其实是好事。但是我们的里子呢?好像不是“谦谦君子,卑以自牧”,也不是“吾日三省吾身,谨而信,泛爱众,而亲仁”,更别谈“齐家治国平天下”了。礼仪从来就是束缚别人的,道德一直用来粉饰自己。有时真的痛恨先人们,制造了一个道德黑洞,它选择性地吸收了“儒家的虚伪,道家的消极,墨家的天真,法家的残暴……”,所有人都逃脱不出,最终都闷死在里面。

我想,可能最终“锦昊弟”会在口诛笔伐的苦难中涅槃,但是大多数国人依旧会在红灯中潇洒穿行,在马路上大玩跨栏,在非人行横道上上演百米冲刺,在公共场合旁若无人地喧哗、吐痰、吸烟,在公交车上抢上抢下……,但他们依旧“高尚”地期待在接下来的道德风暴中继续围观谴责“丁锦昊们”。

数千年的余毒潜藏在我们体内,其实我们是很痛苦的。欲摆脱而不得,就像灵魂附体一样屡屡发作。尤其在这种急剧转型的社会背景中,我们更可能迷失自我,丧失伦理。冰冻三尺非一日之寒,融雪三丈非千日不可。每个人应少一些对他人的谴责,多一份对自我的忏悔。当然,这就需要伟大的教育,我们赢弱不堪的教育能够担起这份民族道德复兴的重任吗?未来不可预测。

中华民族真要想傲立于世界民族之林,不是无限吸收国外糟粕,内化自己;不是以一种暴发户的姿态,娱乐自己;不是整天以天朝自居祖上曾经如何光鲜,国民心态的强大才是国家荣耀,何时找回汉唐那种兼容并蓄的民族心态,那种胸怀天下的国家情怀,也才能找回中国人的世界尊严!

(选自网络评论,有改动)

14.本文的中心论点是什么?用文中的一句话作答。(2分)

[答] ▲

15.解释第五段划线句两个引号中词语的意思和用法。(4分)

[答] ▲

16.分析第三段划线句的论证方法和论证效果。(2分)

[答] ▲

阅读下文,回答17-21题。(18分)

柔弱的人

契诃夫

前几天,我曾把孩子的家庭教师尤丽娅·瓦西里耶夫娜请到我的办公室来。需要结算一下工钱。

我对她说“请坐,尤丽娅-瓦西里耶夫娜!让我们算算工钱吧。您也许要用钱,你太拘泥礼节,自己是不肯开口的……呶……我们和您讲妥,每月三十卢布……”

“四十卢布……”

“不,三十……我这里有记载,我一向按三十付教师的工资的……呶,您呆了两月……”

“两月零五天……”

“整两月!我这里是这样记的。这就是说,应付您六十卢布……扣除九个星期日……实际上星期日您是不和柯里雅搞学习的,只不过游玩..,…还有三个节日……”

尤丽娅·瓦西里耶夫娜骤然涨红了脸,牵动着衣襟,但一语不发……

“三个节日一并扣除,应扣十二卢布……柯里雅有病四天没学习……您只和瓦里雅一人学习……你牙痛三天,我内人准您午饭后歇假……十二加七得十九,扣除……还剩……嗯……四十一卢布。对吧?”

尤丽娅·瓦西里耶夫娜左眼发红,并且满眶湿润。下巴在颤抖。她神经质地咳嗽起来,擤了

擤鼻涕,但——一语不发!

“新年底,您打碎一个带底碟的配套茶杯。扣除二卢布……按理茶杯的价钱还高,它是传家之宝……上帝保佑您,我们的财产到处丢失!而后哪,由于您的疏忽,柯里雅爬树撕破礼服……扣除十卢布……女仆盗走瓦里雅皮鞋一双,也是出于您玩忽职守,您应负一切责任,你是拿工资的嘛,所以,也就是说,再扣除五卢布……一月九日您从我这里支取了九卢布……”

“我没支过!”尤丽娅·瓦西里耶夫娜嗫嚅着。

“可我这里有记载!”

“呶……那就算这样,也行。”

“四十一减二十七净得十四。”

两眼充满泪水,长而修美的小鼻子渗着汗珠,令人怜悯的小姑娘啊!

她用颤抖的声音说道:“有一次我只从您夫人那里支取了三卢布……再没支过……”

“是吗?这么说,我这里漏记了!从十四卢布再扣除……呐,这是您的钱,最可爱的姑娘!三卢布……三卢布……又三卢布……一卢布再加一卢布……请收下吧!”

我把十一卢布递给了她……她接过去,喃喃地说:“merci(谢谢—一法语)。”

我一跃而起,开始在屋内踱来踱去。憎恶使我不安起来。

“为什么‘谢谢’?”我问。

“为了给钱….”

“可是我洗劫了你,鬼晓得,这是抢劫!实际上我偷了你的钱!为什么还说‘谢谢’!”

“在别处,根本一文不给。”

“不给?无怪啦!我和您开玩笑,对您的教训是太残酷……我要把您应得的八十卢布如数付给您!呐,事先已给您装好在信封里了!可是何至于这样怏怏不快呢?为什么不抗议?为什么沉默不语?难道生在这个世界口笨嘴拙行吗?难道可以这样软弱吗?”

她苦笑了一下,而我却从她脸上的神态看出了一个答案,这就是“可以”。

我请她对我的残酷教训给予宽恕,跟着把使她大为惊疑的八十卢布递给了她。她羞羞地过了一下数就走出去了……

我看着她背影,悟想道:

“在这个世界上做个有权势的强者,原来如此轻而易举!”

【注】契诃夫(1860~1904)俄国小说家、戏剧家、十九世纪末期俄国批判现实主义作家。他广泛接触平民和了解生活,采取简洁的写作技巧,抨击沙皇专制暴政,对俄国民族的劣根性进行无情的讽刺鞭挞。他和法国的莫泊桑、美国的欧·亨利一起被誉为世界三大短篇小说巨匠。

17.概述小说情节的发展过程。(3分)

[答] ▲

18.综合文中划线的三处神态、动作描写,分析尤丽娅的心理变化。(4分)

[答] ▲

19.“我一跃而起,开始在屋内踱来踱去。憎恶使我不安起来。”“我”憎恶什么?“我”是个怎样的人?(4分)

[答] ▲

20.小说结尾部分写道“我请她对我的残酷教训给予宽恕”,“残酷教训”指的是什么?“我”这样做的目的是什么?(3分)

[答] ▲

21.结合小说的内容和主题,说说题目“柔弱的人”的含义。(4分)

[答] ▲

第三部分(60分)

22.作文。(60分)

以“那个陌生人”为题,写一篇文章。

要求:①不少于600字;

②除诗歌以外,文体自选;

③文中不要出现(或暗示)本人的姓名、所在学校。

初二语文

2013.06

注意事项:

1.本试卷共22题,满分130分,考试用时150分钟:

2.答题前,考生先将自己的班级、姓名、考试号填写在答题卡的相应位置上。答题必须使用0.5毫米黑色签字笔,不得使用铅笔、红笔或圆珠笔答题;字体工整,笔迹清楚。

3.必须在各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.考试结束只需上交答题卡。

第一部分(26分)

1.根据拼音写出汉字。(4分)

①充pèi( ▲ ) ②腼tiǎn( ▲ )③汪洋万qǐng( ▲ ) ④chá( ▲ )言观色

2.下面一段话共有四个错别字,找出来填入表中,然后改正。(4分)

一名博友直言不晦写道:对于汶川地震、雅安地震这样的天灾,应该动员官方和民间两种力量在第一时间实施科学救援,振济灾民,科学规划灾后重建;对于吉林企业大火、厦门公交车大火这样的人祸,应该认真反省企业管理、社会保障机制等方面存在的漏洞,从源头上找办法,防患于未燃,如此才能消除因信息不对称引发的各种奇谈怪论,让遥言不攻自破。

错别字 ▲ ▲ ▲ ▲

正确字 ▲ ▲ ▲ ▲

3.默写古诗文名句,并在横线上填写相应的作者、篇名。(10分)

①且欲与常马等不可得, ▲ ?(韩愈《马说》)

② ▲ ,往来无白丁。 (刘禹锡《 ▲ 》)

③人不寐, ▲ 。 (范仲淹《渔家傲》)

④人生在世不称意, ▲ 。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑤相见时难别亦难, ▲ 。 (马致远《天净沙·秋思》)

⑥ ▲ ,病树前头万木春。 (刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑦ ▲ ,却话巴山夜雨时。 ( ▲ 《夜雨寄北》)

⑧江山代有才人出, ▲ 。 (赵翼《论诗》)

4.名著阅读题。(5分)

①《水浒传》第70回确定梁山108将位次,居第一位的自是宋江,第二位是 ▲ ,第三位是 ▲ 。

②“头陀”一词源自古印度语,指行脚乞食的僧人,也叫做行者。武松在鸳鸯楼怒杀张都监、蒋门神之后,是怎样做了行者的?

[答] ▲

5.下面一段话有三处语病,请加以修改。(3分)

①情感是连接师生关系的纽带。②教育内容能否被接受,很大程度上关键取决于师生关系的融洽程度。③师生间搭起感情的交流的快车,经常保持愉快活泼、融洽和谐的气氛,④互相尊重、理解和信任,教育的内容在情感的传输带上才能顺利通行。⑤心理学研究表明:⑥师生健康情感的双向交流,⑦会,老师从学生身上感受到一个人应该如何生活、学习、和工作。

[答] ▲

第二部分(44分)

阅读《送东阳马生序》选段,完成6-9题。 (8分)

余幼时即嗜学。家贫,无从致书以观,每假借于藏书之家,手自笔录,计日以还。天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。录毕,走送之,不敢稍逾约。以是人多以书假余,余因得遍观群书。既加冠,益慕圣贤之道。又患无硕师名人与游,尝趋百里外从乡之先达执经叩问。先达德隆望尊,门人弟子填其室,未尝稍降辞色。余立侍左右,援疑质理,俯身倾耳以请;或遇其叱咄,色愈恭,礼愈至,不敢出一言以复;俟其欣悦,则又请焉。故余虽愚,卒获有所闻。当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

6.下列哪一项加点字的意义或用法不同?(2分) ( ▲ )

A. 以是人多以书假余 C. 以中有足乐者,不知口体之奉不若人也

以其境过清 《小石潭记》 心乐之 《小石潭记》

B. 或遇其叱咄 D. 言和而色夷

一食或尽粟一石 《马说》 其船背稍夷(《核舟记》)

7.下列哪一句句式与其他三项不同?(2分) ( ▲ )

A.岂他人之过哉?

B.孔子云:何陋之有? 《陋室铭》

C.王日:何坐? 《晏子使楚》

D.安求其能干里也? 《马说》

8.文章多处运用了对比手法,结合具体内容作简要说明。(2分)

[答] ▲

9.孔子说过:“君子志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。”宋濂可谓遵循圣贤之说而身体力行,说说宋濂是如何践行这句话的。(2分)

[答] ▲

10.阅读下面一段文字,翻译划线的两句话。'(4分)

魏文侯问于李克曰:“吴之所以亡者何也?”对曰:“数战数胜。”文侯曰:“①数战数胜,国之福也。其所以亡何也?”李克曰:“数战则民疲;数胜则主骄。②以骄主治疲民,此其所以亡也。是故好战穷兵,未有不亡者也。”

[答] ▲

阅读(《紫藤萝瀑布》)选段,回答11-13题。(6分)

但是我没有摘。我没有摘花的习惯。我只是伫立凝望,觉得这一条紫藤萝瀑布不只在我眼前,也在我心上缓缓流过。流着流着,它带走了这些时一直压在我心上的焦虑和悲痛,那是关于生死谜、手足情的。我沉浸在这繁密的花朵的光辉中,别的一切暂时都不存在,有的只是精神的宁静和生的喜悦。

这里除了光彩,还有淡淡的芳香,香气似乎也是浅紫色的,梦幻一般轻轻地笼罩着我。忽然记起十多年前家门外也曾有过一大株紫藤萝,它依傍一株枯槐爬得很高,但花朵从来都是稀落的,东一穗西一串伶仃地挂在树梢,好像在察颜观色,试探什么。后来索性连那稀零的花串也没有了。园中别的紫藤花架也都拆掉,改种了果树。那时的说法是,花和生活腐化有什么必然关系。我曾遗憾地想:这里再看不见藤萝花了。

过了这么多年,藤萝又开花了,而且开得这样盛,这样密,紫色的瀑布遮住了粗壮的盘虬卧龙般的枝干,不断地流着,流着,流向人的心底。

花和人都会遇到各种各样的不幸,但是生命的长河是无止境的。我抚摸了一下那小小的紫色的花舱,那里满装生命的美酒酿,它张满了帆,在这闪光的花的河流上航行。它是万花中的一朵,也正是由每一个一朵,组成了万花灿烂的流动的瀑布。

11.紫藤萝的淡淡芳香是“浅紫色”的,这样写有何表达效果?(2分)

[答] ▲

12.划线句中,人的“不幸”指什么?(2分)

[答] ▲

13.作者借助紫藤萝来抒情,这是什么手法?简要说明。(2分)

[答] ▲

阅读下面一篇文章,回答14-16题。(8分)

丁锦昊,你被“绑架”了!

最近,南京一名15岁少年去往埃及旅游,在距今3500年的古埃及文物卢克索神庙的石壁上刻下“丁锦昊到此一游”的字样,图片被传至网上,引起舆论一片哗然。国内舆论基本一边倒,充斥着各种暴力式的谴责、谩骂,甚至是侵犯隐私的人肉搜索。我突然觉着奇怪,这个遍布“丁锦昊”的国度怎么一夜之间华丽转身,都变成道德高尚者了?我想告诉他们:谴责有余,忏悔不足!

丁锦昊不该同情,他的确做了今国人难堪的“丑行”。但千千万万个中国式‘‘丁锦昊”更不该同情,他们正躲在黑暗的角落,一边站在道德的制高点厉声呵斥;一面又游走在世界的缝隙中,继续着“丁锦昊”式的丑恶。

中国历来是个盛产伪君子的国度。几千年的文化摧残与封建酱缸的侵蚀,再高尚的人都难免有一丝污浊之气。天坛圜丘的每一根栏杆上,长城的每一块砖头上,还有各地公园里山石竹木上密密麻麻的“到此一游”,都堪称一部活生生的“史记”。

中国人最爱面子,其实是好事。但是我们的里子呢?好像不是“谦谦君子,卑以自牧”,也不是“吾日三省吾身,谨而信,泛爱众,而亲仁”,更别谈“齐家治国平天下”了。礼仪从来就是束缚别人的,道德一直用来粉饰自己。有时真的痛恨先人们,制造了一个道德黑洞,它选择性地吸收了“儒家的虚伪,道家的消极,墨家的天真,法家的残暴……”,所有人都逃脱不出,最终都闷死在里面。

我想,可能最终“锦昊弟”会在口诛笔伐的苦难中涅槃,但是大多数国人依旧会在红灯中潇洒穿行,在马路上大玩跨栏,在非人行横道上上演百米冲刺,在公共场合旁若无人地喧哗、吐痰、吸烟,在公交车上抢上抢下……,但他们依旧“高尚”地期待在接下来的道德风暴中继续围观谴责“丁锦昊们”。

数千年的余毒潜藏在我们体内,其实我们是很痛苦的。欲摆脱而不得,就像灵魂附体一样屡屡发作。尤其在这种急剧转型的社会背景中,我们更可能迷失自我,丧失伦理。冰冻三尺非一日之寒,融雪三丈非千日不可。每个人应少一些对他人的谴责,多一份对自我的忏悔。当然,这就需要伟大的教育,我们赢弱不堪的教育能够担起这份民族道德复兴的重任吗?未来不可预测。

中华民族真要想傲立于世界民族之林,不是无限吸收国外糟粕,内化自己;不是以一种暴发户的姿态,娱乐自己;不是整天以天朝自居祖上曾经如何光鲜,国民心态的强大才是国家荣耀,何时找回汉唐那种兼容并蓄的民族心态,那种胸怀天下的国家情怀,也才能找回中国人的世界尊严!

(选自网络评论,有改动)

14.本文的中心论点是什么?用文中的一句话作答。(2分)

[答] ▲

15.解释第五段划线句两个引号中词语的意思和用法。(4分)

[答] ▲

16.分析第三段划线句的论证方法和论证效果。(2分)

[答] ▲

阅读下文,回答17-21题。(18分)

柔弱的人

契诃夫

前几天,我曾把孩子的家庭教师尤丽娅·瓦西里耶夫娜请到我的办公室来。需要结算一下工钱。

我对她说“请坐,尤丽娅-瓦西里耶夫娜!让我们算算工钱吧。您也许要用钱,你太拘泥礼节,自己是不肯开口的……呶……我们和您讲妥,每月三十卢布……”

“四十卢布……”

“不,三十……我这里有记载,我一向按三十付教师的工资的……呶,您呆了两月……”

“两月零五天……”

“整两月!我这里是这样记的。这就是说,应付您六十卢布……扣除九个星期日……实际上星期日您是不和柯里雅搞学习的,只不过游玩..,…还有三个节日……”

尤丽娅·瓦西里耶夫娜骤然涨红了脸,牵动着衣襟,但一语不发……

“三个节日一并扣除,应扣十二卢布……柯里雅有病四天没学习……您只和瓦里雅一人学习……你牙痛三天,我内人准您午饭后歇假……十二加七得十九,扣除……还剩……嗯……四十一卢布。对吧?”

尤丽娅·瓦西里耶夫娜左眼发红,并且满眶湿润。下巴在颤抖。她神经质地咳嗽起来,擤了

擤鼻涕,但——一语不发!

“新年底,您打碎一个带底碟的配套茶杯。扣除二卢布……按理茶杯的价钱还高,它是传家之宝……上帝保佑您,我们的财产到处丢失!而后哪,由于您的疏忽,柯里雅爬树撕破礼服……扣除十卢布……女仆盗走瓦里雅皮鞋一双,也是出于您玩忽职守,您应负一切责任,你是拿工资的嘛,所以,也就是说,再扣除五卢布……一月九日您从我这里支取了九卢布……”

“我没支过!”尤丽娅·瓦西里耶夫娜嗫嚅着。

“可我这里有记载!”

“呶……那就算这样,也行。”

“四十一减二十七净得十四。”

两眼充满泪水,长而修美的小鼻子渗着汗珠,令人怜悯的小姑娘啊!

她用颤抖的声音说道:“有一次我只从您夫人那里支取了三卢布……再没支过……”

“是吗?这么说,我这里漏记了!从十四卢布再扣除……呐,这是您的钱,最可爱的姑娘!三卢布……三卢布……又三卢布……一卢布再加一卢布……请收下吧!”

我把十一卢布递给了她……她接过去,喃喃地说:“merci(谢谢—一法语)。”

我一跃而起,开始在屋内踱来踱去。憎恶使我不安起来。

“为什么‘谢谢’?”我问。

“为了给钱….”

“可是我洗劫了你,鬼晓得,这是抢劫!实际上我偷了你的钱!为什么还说‘谢谢’!”

“在别处,根本一文不给。”

“不给?无怪啦!我和您开玩笑,对您的教训是太残酷……我要把您应得的八十卢布如数付给您!呐,事先已给您装好在信封里了!可是何至于这样怏怏不快呢?为什么不抗议?为什么沉默不语?难道生在这个世界口笨嘴拙行吗?难道可以这样软弱吗?”

她苦笑了一下,而我却从她脸上的神态看出了一个答案,这就是“可以”。

我请她对我的残酷教训给予宽恕,跟着把使她大为惊疑的八十卢布递给了她。她羞羞地过了一下数就走出去了……

我看着她背影,悟想道:

“在这个世界上做个有权势的强者,原来如此轻而易举!”

【注】契诃夫(1860~1904)俄国小说家、戏剧家、十九世纪末期俄国批判现实主义作家。他广泛接触平民和了解生活,采取简洁的写作技巧,抨击沙皇专制暴政,对俄国民族的劣根性进行无情的讽刺鞭挞。他和法国的莫泊桑、美国的欧·亨利一起被誉为世界三大短篇小说巨匠。

17.概述小说情节的发展过程。(3分)

[答] ▲

18.综合文中划线的三处神态、动作描写,分析尤丽娅的心理变化。(4分)

[答] ▲

19.“我一跃而起,开始在屋内踱来踱去。憎恶使我不安起来。”“我”憎恶什么?“我”是个怎样的人?(4分)

[答] ▲

20.小说结尾部分写道“我请她对我的残酷教训给予宽恕”,“残酷教训”指的是什么?“我”这样做的目的是什么?(3分)

[答] ▲

21.结合小说的内容和主题,说说题目“柔弱的人”的含义。(4分)

[答] ▲

第三部分(60分)

22.作文。(60分)

以“那个陌生人”为题,写一篇文章。

要求:①不少于600字;

②除诗歌以外,文体自选;

③文中不要出现(或暗示)本人的姓名、所在学校。

同课章节目录