统编版高中语文选择性必修上册第二单元5.1《论语》十二章 课件(33张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册第二单元5.1《论语》十二章 课件(33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 212.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-02 17:06:32 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

《论语》十二章

孔子(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期

鲁国(今山东曲阜市东南)人.他是我国古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。相传有弟子三千,贤弟子七十二人,孔子曾带领弟子周游列国14年。孔子还是一位古文献整理家,曾修《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。他正直、乐观向上、积极进取,一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会。

《论语》属语录体散文,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录,共20篇。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”(《孟子》、《中庸》、《大学》、《论语》)之一,成为儒家的重要经典。宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》

治天下”。

类型:1、语录体 2、对话体 3、叙事体

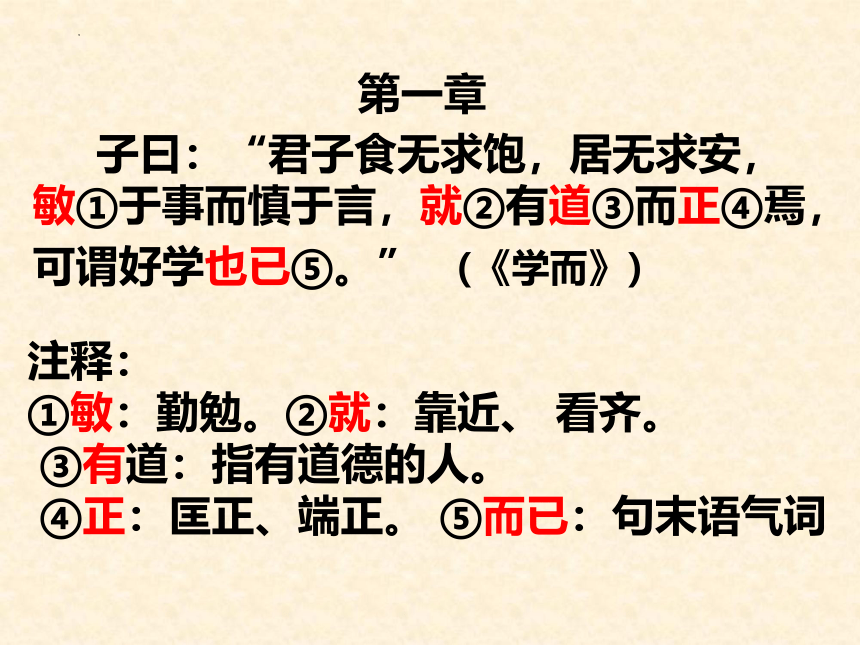

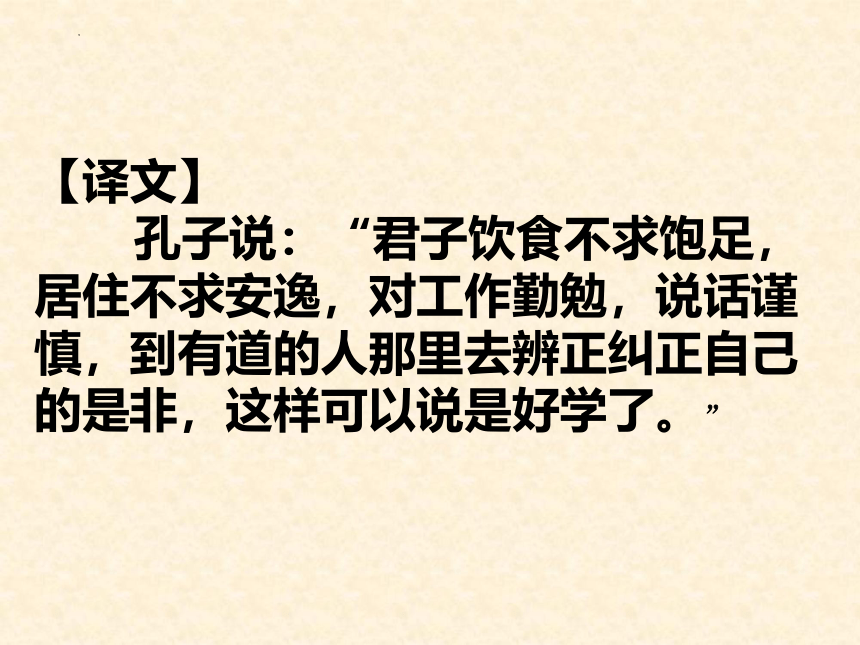

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏①于事而慎于言,就②有道③而正④焉,可谓好学也已⑤。” (《学而》)

注释:

①敏:勤勉。②就:靠近、 看齐。

③有道:指有道德的人。

④正:匡正、端正。 ⑤而已:句末语气词

【译文】

孔子说:“君子饮食不求饱足,居住不求安逸,对工作勤勉,说话谨慎,到有道的人那里去辨正纠正自己的是非,这样可以说是好学了。”

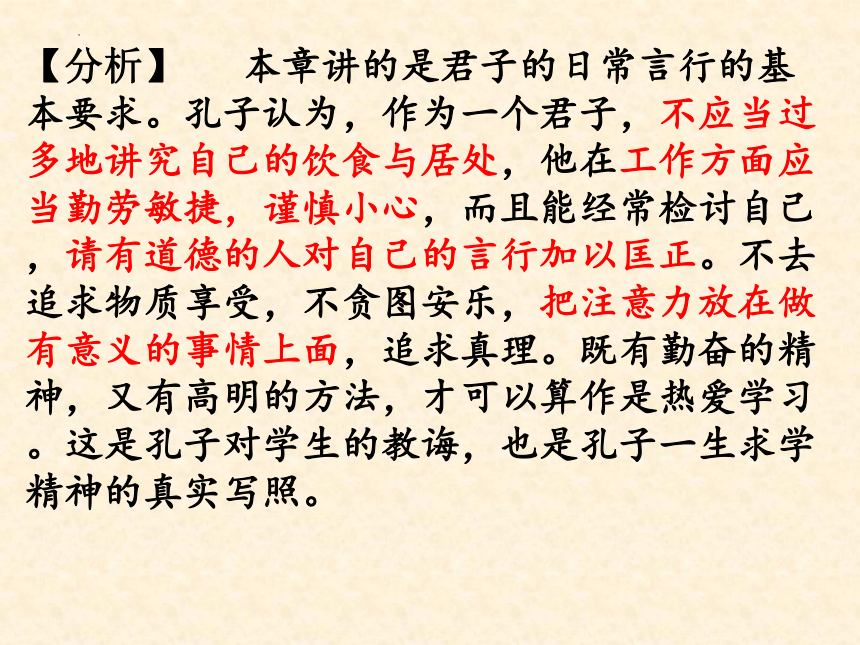

【分析】 本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

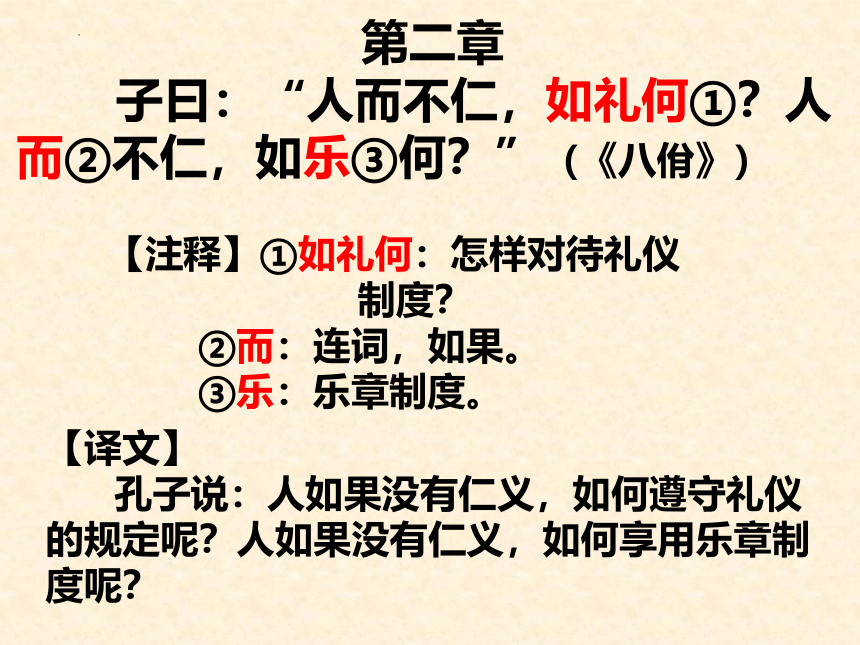

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何①?人而②不仁,如乐③何?”(《八佾》)

【注释】①如礼何:怎样对待礼仪

制度?

②而:连词,如果。

③乐:乐章制度。

【译文】

孔子说:人如果没有仁义,如何遵守礼仪的规定呢?人如果没有仁义,如何享用乐章制度呢?

【分析】 仁,仁德。礼,指各种礼节规范。乐,包括音乐和舞蹈。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以乐必须反映人们的仁德。这里,孔子就把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

第三章

子曰:“朝闻道①,夕死可矣。”

(《里仁》)

【注释】① 道:真理。

【译文】

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。

【分析】 "仁"是儒家思想的核心,是孔子的道德理想,也是最高的道德准则。"朝闻道,夕死可矣 "之"道"不是一般的"道理"、"事理",而是特指儒家的"仁义之道",指社会、政治的最高原则和做人的最高准则,即道德规范。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫之,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,这就是"朝闻道,夕死可矣"一句话所包含的深刻的内涵。

第四章

子曰:“君子喻①于②义③,小人喻于利④。” (《里仁》)

【注释】①喻:通晓,明白;这里译为"懂得"。

②于:对于。 ③义:道义。④利:利益。

【译文】

孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

【分析】 指出了君子与小人在本质上的区别,提出了义利问题。孔子认为,君子明白大义,小人只知道小利。君子对于任何事情总是先辨明是非,小人对于任何事情总是先计算利害。君子小人用心不同,所以他们所明白、知晓的必然不同。

“利”要服从“义”,要重义轻利。

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子对后世影响较大的一句话。但后人理解成,把追求个人利益的人视为小人,这样就把“义”与“利”完全对立起来,非此即彼,陷于片面,这显然与孔子的思想是违背的。

第五章

子曰:“见贤①思齐②焉,见不贤而内③自省也。”(《里仁》)

注释:①贤:形容词用作名词,

贤者,有贤德、有才华的人。

②齐:与......看齐。③内:方位名词作状语,在心里。

【译文】 孔子说:"看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,就要在心里自我反省。

【分析】这是孔子说的话,也是后世儒家修身养德的座右铭。“见贤思齐”是说好的榜样对自己的震撼,驱使自己努力赶上;“见不贤而内自省”是说坏的榜样对自己的“教益”,要学会吸取教训,不要跟别人随落下去。初中所学“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”也是此意。

第六章

子曰:“质①胜文②则野,文胜质则史③。文质彬彬④,然后君子。”

(《雍也》)

【注释】

①质:质朴。②文:文饰。③史:虚浮不实。④彬彬:相杂适中的样子.

【译文】

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

【分析】解读:“质”是朴素的文质;“文”是人类自己加上去的许多经验、见解,累积起来的这些人文文化。但主要的还是人的本质。原始的人与文明的人,在本质上没有两样。饿了就要吃饭,冷了便要穿衣,不但人类本质如此,万物的本质也是一样。饮食男女,人兽并无不同。但本质必须加上文化的修养,才能离开野蛮的时代,走进文明社会的轨道。所以孔子提出“质胜文则野”,完全顺着原始人的本质那样发展,文化浅薄,则流于落后、野蛮。“文胜质则史”,如果是文化进步的社会,文化知识掩饰了人的本质,好不好呢?孔子并没有认为这样就好,偏差了还是不对。

文如胜过质,没有保持人的本质,“则史”。这个“史”,如果当作历史的史来看,就是太斯文、太酸了。我们要拿历史来对证:中外历史都是一样,一个国家太平了一百多年以后,国势一定渐渐衰弱,而艺术文化,却特别发达。艺术文化特别发达的时代,也就是人类社会趋向衰落的时候。如罗马鼎盛时期,建筑、艺术、歌舞等等随之渐渐发展,到了巅峰时期,国运即转衰微了。所以孔子说:“文质彬彬,然后君子。”这两样要均衡的发展。后天文化的熏陶与人性本有的敦厚、原始的朴素气质互相均衡了,那才是君子之人。

第七章

曾子曰:士不可以不弘毅①,任重而道远。仁②以为己任,不亦重乎?死而后已③,不亦远乎?(《泰伯》)

注释:

①弘毅:志向远大。③已:结束

②仁:这里指儒家的推己及人,仁爱待人

【译文】 曾子说:有抱负、地位的人不可以不胸怀广阔,意志坚定,因为这些人有重大的使命,路途遥远。把实现“仁”的理想作为自己的使命,不也很重要吗?死了才停息,路途不也很遥远吗?

【分析】曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。 将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。

第八章

子曰:“譬如为山①,未成一篑②,止,吾止也;譬如平地,虽覆③一篑,进④,吾往也。 (《子罕》)

【译文】

孔子说:“譬如用土堆山,只差一筐土就完成了,这时停下来,那是我自己要停下来的;譬如在平地上堆山,虽然只倒下一筐,这时继续前进,那是我自己要前进的。”

注释: ①为山:堆积土山。②篑(ku ì):土筐。

③覆:倾倒。 ④进:前进。指继续堆土。

【分析】 在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。 做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

第九章

子曰:“知①者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

【译文】

孔子说:“有智慧的人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

注释:①知:通“智”,智慧。

【分析】 有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑;仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑;有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

第十章

颜渊问仁。子曰:“克①己复礼为仁。一日②克己复礼,天下归③仁焉。为仁由④己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目⑤。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏⑥,请事⑦斯语矣。”

(《颜渊》)

注释: ① 克:克制,抑制。

②一日:副词,一旦,表示如果有一天。

③归:赞许 ④由:凭,靠。

⑤目:条目,纲目。 ⑥ 敏:聪慧。

⑦请事:请,请求,主要表示敬意。 事,从事。

【译文】

颜渊问仁德。孔子道:“抑制自己,使言语行动都合于礼,就是仁。一旦这样做到了,天下的人都会称许你是仁人。实践仁德,全凭自己,还凭别人吗?”

颜渊道:“请问行动的纲领。”

孔子道:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”

颜渊道:“我虽然迟钝,也要实行您这话。”

【分析】“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

第十一章

子贡问曰:“有一言①而可以终身行之者乎?”子曰:“其②恕③乎!已所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

注释:①一言:一个字 ② 其:大概,也许。

③恕:用自己的心推想别人的心。

【译文】 子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

【分析】这句话点出了处理人际关系的重要原则,也就是我们所说的“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴①,可以观②,可以群③,可以怨④。迩⑤之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。” (《阳货》

【译文】 孔子说:“学生们为什么不学《诗》呢?《诗》可以激发心志,可以提高观察力(观察政治得失、风俗盛衰),可以培养群体观念(提高人的交往能力),可以学得讽刺时政方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

注释 ①兴:抒发情志。②观:观察(社会与自然)

③群:结交朋友。④怨:讽谏怨刺(不平之事)。

⑤迩(ěr):近。

【分析】 《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

总结:

《论语》十二章从学习的方法 学习的乐趣 个人的修养等角度,引导学生学习和思考,怎样为学、怎样为文、怎样为人,围绕语文学科的核心素养,完成立德树人的育人目标。

作业

学完《论语》十二章,你有什么感悟?请选择对你最有触动的一句话或某一章,结合实例写出自己的感悟。不少于200字。

(注意积累并学习运用文章中体现的素材和价值观。)

《论语》十二章

孔子(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期

鲁国(今山东曲阜市东南)人.他是我国古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。相传有弟子三千,贤弟子七十二人,孔子曾带领弟子周游列国14年。孔子还是一位古文献整理家,曾修《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。他正直、乐观向上、积极进取,一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会。

《论语》属语录体散文,是孔子弟子及其再传弟子关于孔子言行的记录,共20篇。内容有孔子谈话,答弟子问及弟子间的相互讨论。它是研究孔子思想的主要依据。南宋时,朱熹把它列为“四书”(《孟子》、《中庸》、《大学》、《论语》)之一,成为儒家的重要经典。宋朝宰相赵普曾赞颂说“半部《论语》

治天下”。

类型:1、语录体 2、对话体 3、叙事体

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏①于事而慎于言,就②有道③而正④焉,可谓好学也已⑤。” (《学而》)

注释:

①敏:勤勉。②就:靠近、 看齐。

③有道:指有道德的人。

④正:匡正、端正。 ⑤而已:句末语气词

【译文】

孔子说:“君子饮食不求饱足,居住不求安逸,对工作勤勉,说话谨慎,到有道的人那里去辨正纠正自己的是非,这样可以说是好学了。”

【分析】 本章讲的是君子的日常言行的基本要求。孔子认为,作为一个君子,不应当过多地讲究自己的饮食与居处,他在工作方面应当勤劳敏捷,谨慎小心,而且能经常检讨自己,请有道德的人对自己的言行加以匡正。不去追求物质享受,不贪图安乐,把注意力放在做有意义的事情上面,追求真理。既有勤奋的精神,又有高明的方法,才可以算作是热爱学习。这是孔子对学生的教诲,也是孔子一生求学精神的真实写照。

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何①?人而②不仁,如乐③何?”(《八佾》)

【注释】①如礼何:怎样对待礼仪

制度?

②而:连词,如果。

③乐:乐章制度。

【译文】

孔子说:人如果没有仁义,如何遵守礼仪的规定呢?人如果没有仁义,如何享用乐章制度呢?

【分析】 仁,仁德。礼,指各种礼节规范。乐,包括音乐和舞蹈。礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,所以乐必须反映人们的仁德。这里,孔子就把礼、乐与仁紧紧联系起来,认为没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

第三章

子曰:“朝闻道①,夕死可矣。”

(《里仁》)

【注释】① 道:真理。

【译文】

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。

【分析】 "仁"是儒家思想的核心,是孔子的道德理想,也是最高的道德准则。"朝闻道,夕死可矣 "之"道"不是一般的"道理"、"事理",而是特指儒家的"仁义之道",指社会、政治的最高原则和做人的最高准则,即道德规范。懂得了仁义的道理,就应该用自己的一生去实践它,有时为了捍卫之,甚至不惜牺牲自己的生命。这是孔子的道德价值观,这就是"朝闻道,夕死可矣"一句话所包含的深刻的内涵。

第四章

子曰:“君子喻①于②义③,小人喻于利④。” (《里仁》)

【注释】①喻:通晓,明白;这里译为"懂得"。

②于:对于。 ③义:道义。④利:利益。

【译文】

孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

【分析】 指出了君子与小人在本质上的区别,提出了义利问题。孔子认为,君子明白大义,小人只知道小利。君子对于任何事情总是先辨明是非,小人对于任何事情总是先计算利害。君子小人用心不同,所以他们所明白、知晓的必然不同。

“利”要服从“义”,要重义轻利。

“君子喻于义,小人喻于利”是孔子对后世影响较大的一句话。但后人理解成,把追求个人利益的人视为小人,这样就把“义”与“利”完全对立起来,非此即彼,陷于片面,这显然与孔子的思想是违背的。

第五章

子曰:“见贤①思齐②焉,见不贤而内③自省也。”(《里仁》)

注释:①贤:形容词用作名词,

贤者,有贤德、有才华的人。

②齐:与......看齐。③内:方位名词作状语,在心里。

【译文】 孔子说:"看见有德行或才干的人就要想着向他学习,看见没有德行的人,就要在心里自我反省。

【分析】这是孔子说的话,也是后世儒家修身养德的座右铭。“见贤思齐”是说好的榜样对自己的震撼,驱使自己努力赶上;“见不贤而内自省”是说坏的榜样对自己的“教益”,要学会吸取教训,不要跟别人随落下去。初中所学“三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之”也是此意。

第六章

子曰:“质①胜文②则野,文胜质则史③。文质彬彬④,然后君子。”

(《雍也》)

【注释】

①质:质朴。②文:文饰。③史:虚浮不实。④彬彬:相杂适中的样子.

【译文】

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。

【分析】解读:“质”是朴素的文质;“文”是人类自己加上去的许多经验、见解,累积起来的这些人文文化。但主要的还是人的本质。原始的人与文明的人,在本质上没有两样。饿了就要吃饭,冷了便要穿衣,不但人类本质如此,万物的本质也是一样。饮食男女,人兽并无不同。但本质必须加上文化的修养,才能离开野蛮的时代,走进文明社会的轨道。所以孔子提出“质胜文则野”,完全顺着原始人的本质那样发展,文化浅薄,则流于落后、野蛮。“文胜质则史”,如果是文化进步的社会,文化知识掩饰了人的本质,好不好呢?孔子并没有认为这样就好,偏差了还是不对。

文如胜过质,没有保持人的本质,“则史”。这个“史”,如果当作历史的史来看,就是太斯文、太酸了。我们要拿历史来对证:中外历史都是一样,一个国家太平了一百多年以后,国势一定渐渐衰弱,而艺术文化,却特别发达。艺术文化特别发达的时代,也就是人类社会趋向衰落的时候。如罗马鼎盛时期,建筑、艺术、歌舞等等随之渐渐发展,到了巅峰时期,国运即转衰微了。所以孔子说:“文质彬彬,然后君子。”这两样要均衡的发展。后天文化的熏陶与人性本有的敦厚、原始的朴素气质互相均衡了,那才是君子之人。

第七章

曾子曰:士不可以不弘毅①,任重而道远。仁②以为己任,不亦重乎?死而后已③,不亦远乎?(《泰伯》)

注释:

①弘毅:志向远大。③已:结束

②仁:这里指儒家的推己及人,仁爱待人

【译文】 曾子说:有抱负、地位的人不可以不胸怀广阔,意志坚定,因为这些人有重大的使命,路途遥远。把实现“仁”的理想作为自己的使命,不也很重要吗?死了才停息,路途不也很遥远吗?

【分析】曾子认为,士人要有着弘大的襟怀,刚毅的品格,才能推己及人,救人救世,进而兼善天下。作为一个知识分子,要为国家、为社会挑起重担,走完历史无穷的路。“任重”所以力量要强,不强就会在半道支持不住;“道远”所以意志要坚决,不坚决就会半途消沉下去,放弃追求。

“仁以为己任”,以仁道自任,要把道德和正义推广到每个人,但是“仁”的实现岂是易事,这是一个需要随着人类社会的发展不断努力的问题。实现“仁道”的路途是那样的艰难遥远,对个人来说,当然不可能于生前完成这一重任,只有到死后才会停下来。

曾子的这番话,表达了士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气。 将曾子之语作为人生的座右铭,我们在为理想而奋斗的过程中也会从中获得勇气和力量。

第八章

子曰:“譬如为山①,未成一篑②,止,吾止也;譬如平地,虽覆③一篑,进④,吾往也。 (《子罕》)

【译文】

孔子说:“譬如用土堆山,只差一筐土就完成了,这时停下来,那是我自己要停下来的;譬如在平地上堆山,虽然只倒下一筐,这时继续前进,那是我自己要前进的。”

注释: ①为山:堆积土山。②篑(ku ì):土筐。

③覆:倾倒。 ④进:前进。指继续堆土。

【分析】 在本章中,孔子运用“堆土成山”与“填土平地”这两个比喻,说明了功亏一篑与持之以恒的深刻道理。 做成任何一件大事,都需要一个循序渐进、日积月累的过程。无论是做学问,还是为人处世,除了有明确的目标以外,都应自觉自愿地坚持下去。只有坚持下去,才能积土成山,最终达于成功。否则,就会前功尽弃,功亏一篑,留下终身遗憾。

第九章

子曰:“知①者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

【译文】

孔子说:“有智慧的人不会迷惑,有仁德的人不会忧愁,勇敢的人不会畏惧。”

注释:①知:通“智”,智慧。

【分析】 有智慧的人能将事理看得明白透彻,所以不会迷惑;仁者存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑;有勇气的人不畏惧困难,见义勇为,所以不惧。

古人认为,君子有三种基本品德——仁爱、智慧和勇敢。孔子说:“仁者不忧,智者不惑,勇者不惧”,也就是说人如果有着一颗博爱之心,有着高远的人生智慧,有着勇敢坚强的意志,那么他就必然会具有良好的心理和精神状态,从而心底宽广、胸怀坦荡。

第十章

颜渊问仁。子曰:“克①己复礼为仁。一日②克己复礼,天下归③仁焉。为仁由④己,而由人乎哉?”颜渊曰:“请问其目⑤。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏⑥,请事⑦斯语矣。”

(《颜渊》)

注释: ① 克:克制,抑制。

②一日:副词,一旦,表示如果有一天。

③归:赞许 ④由:凭,靠。

⑤目:条目,纲目。 ⑥ 敏:聪慧。

⑦请事:请,请求,主要表示敬意。 事,从事。

【译文】

颜渊问仁德。孔子道:“抑制自己,使言语行动都合于礼,就是仁。一旦这样做到了,天下的人都会称许你是仁人。实践仁德,全凭自己,还凭别人吗?”

颜渊道:“请问行动的纲领。”

孔子道:“不合礼的事不看,不合礼的话不听,不合礼的话不说,不合礼的事不做。”

颜渊道:“我虽然迟钝,也要实行您这话。”

【分析】“仁”是孔子思想的一个核心。要在生活中行“仁”,按孔子的说法,就要克己复礼,加强自我约束。也就是说,想要做到这一点就要净化自己的心灵,约束自我的行为。“仁”是用来实践的,不是把“仁”挂到嘴边就可以做到“仁”了。

第十一章

子贡问曰:“有一言①而可以终身行之者乎?”子曰:“其②恕③乎!已所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

注释:①一言:一个字 ② 其:大概,也许。

③恕:用自己的心推想别人的心。

【译文】 子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

【分析】这句话点出了处理人际关系的重要原则,也就是我们所说的“换位思考”,这是尊重他人、平等待人的重要体现。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫诗?诗,可以兴①,可以观②,可以群③,可以怨④。迩⑤之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。” (《阳货》

【译文】 孔子说:“学生们为什么不学《诗》呢?《诗》可以激发心志,可以提高观察力(观察政治得失、风俗盛衰),可以培养群体观念(提高人的交往能力),可以学得讽刺时政方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

注释 ①兴:抒发情志。②观:观察(社会与自然)

③群:结交朋友。④怨:讽谏怨刺(不平之事)。

⑤迩(ěr):近。

【分析】 《诗经》是我国历史上最早的诗歌总集,在我国文学史上占据着重要的学术地位。孔子重视《诗经》的教化作用。在《论语》中,孔子不仅多次引用《诗经》来说明自己的观点,还多次强调《诗经》在为人处世上的重要作用,教诲弟子要学《诗》。在这里,孔子再次向弟子提出学《诗》的重要意义。这段文字全面而精确地概括了《诗经》的社会价值。

学《诗》至少有上面所列举的六种好处,他还曾说过:“不学诗,无以言”,可见学诗的重要性与必要性。

总结:

《论语》十二章从学习的方法 学习的乐趣 个人的修养等角度,引导学生学习和思考,怎样为学、怎样为文、怎样为人,围绕语文学科的核心素养,完成立德树人的育人目标。

作业

学完《论语》十二章,你有什么感悟?请选择对你最有触动的一句话或某一章,结合实例写出自己的感悟。不少于200字。

(注意积累并学习运用文章中体现的素材和价值观。)