浙教版科学七年级上册同步提优训练:第4章 物质的特性 综合提升卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学七年级上册同步提优训练:第4章 物质的特性 综合提升卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 278.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第4章 物质的特性

第Ⅰ卷 (选择题 共40分)

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.质量为3.5×106 mg的物体可能是 ( )

A.一头牛 B.一只鸭子 C.一个鸡蛋 D.一粒米

2.下列现象中,属于扩散现象的是( )

A.我国北方地区频发的“沙尘暴天气”

B.春天柳絮漫天飞舞

C.气体压缩到一定程度后难以再压缩

D.端午节,粽叶飘香

3.[2021·杭州上城区期末] 杭州正在修建地铁,在它的四周围栏上面安装了大量的喷雾装置,可见很多的“白气”,如所示。这些“白气”不断喷洒,不断消失。有关“白气”的分析正确的是( )

A.“白气”是水蒸气 B.“喷洒”是升华现象

C.“消失”是汽化现象 D.“消失”时需要放热

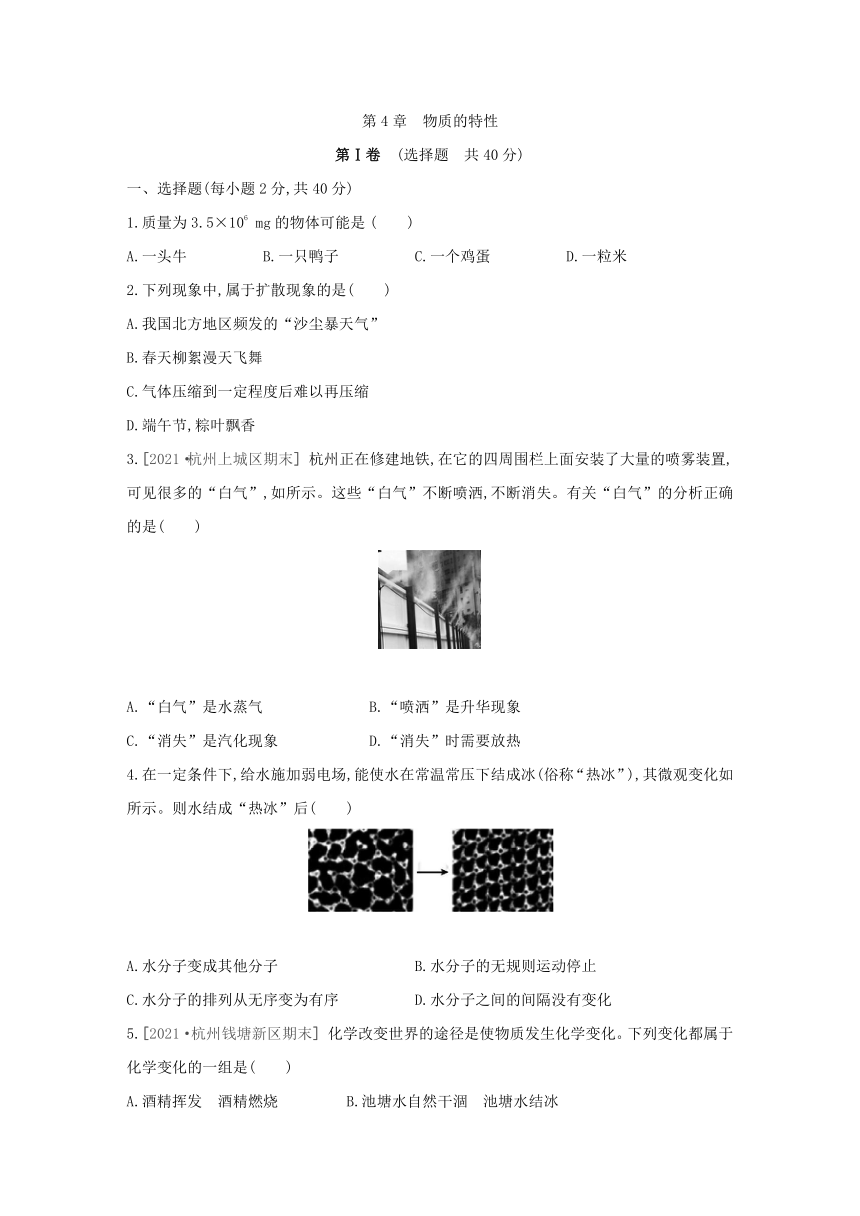

4.在一定条件下,给水施加弱电场,能使水在常温常压下结成冰(俗称“热冰”),其微观变化如所示。则水结成“热冰”后( )

A.水分子变成其他分子 B.水分子的无规则运动停止

C.水分子的排列从无序变为有序 D.水分子之间的间隔没有变化

5.[2021·杭州钱塘新区期末] 化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化都属于化学变化的一组是( )

A.酒精挥发 酒精燃烧 B.池塘水自然干涸 池塘水结冰

C.钢铁生锈 冶炼钢铁 D.葡萄酿酒 葡萄榨汁

6.用铁和铜各做一个实心球,不可能发生的情况是(ρ铜>ρ铁)( )

A.铁球和铜球的质量相同,但铁球的体积比铜球的体积大

B.铁球的质量和体积都比铜球的大

C.铁球的质量和体积都比铜球的小

D.铁球和铜球的体积相等而铁球的质量比铜球的大

7.吃刚从冰箱冷冻室里拿出的冰糕,舌头往往会被冻在冰糕上。这是因为舌头上的水发生了( )

A.熔化 B.凝固 C.蒸发 D.凝华

8.小吴用已调节好的天平称取5.8 g食盐,一系列正确操作后,发现指针如所示(5 g以下用游码),这时他应该( )

A.从左盘中取出一些食盐,直至天平平衡

B.右端平衡螺母向右旋出一些,直至天平平衡

C.将游码向右移动或右盘中增加一个小砝码,直至天平平衡

D.游码向左移动或右盘中拿掉一个小砝码,直至天平平衡

9.下列关于比热容的说法中正确的是( )

A.比热容是物质的特性之一,只要物质不变比热容就不变

B.水的比热容较大,既可以用作冷却剂,也可以用作保暖剂

C.沙子的比热容比水小,故沙子的温度一定比水高

D.一桶水的比热容比一杯水的比热容大

10.用如所示装置进行实验(夹持仪器略去):①点燃酒精灯,酒精燃烧;②一段时间后蜡烛熔化、掉落;③再过一段时间后火柴燃烧。则下列有关分析中,正确的是( )

A.只有①中发生的变化属于化学变化

B.②中发生的变化属于物理变化

C.只有③的现象能说明铜具有导热性这一物理性质

D.只有①中的现象体现出物质可燃性这一化学性质

11.一钢瓶内储有压缩气体,气体的密度为ρ,若从瓶内放出一半质量的气体,则瓶内剩余气体的密度将( )

A.变为2ρ B.变为 C.仍为ρ D.无法确定

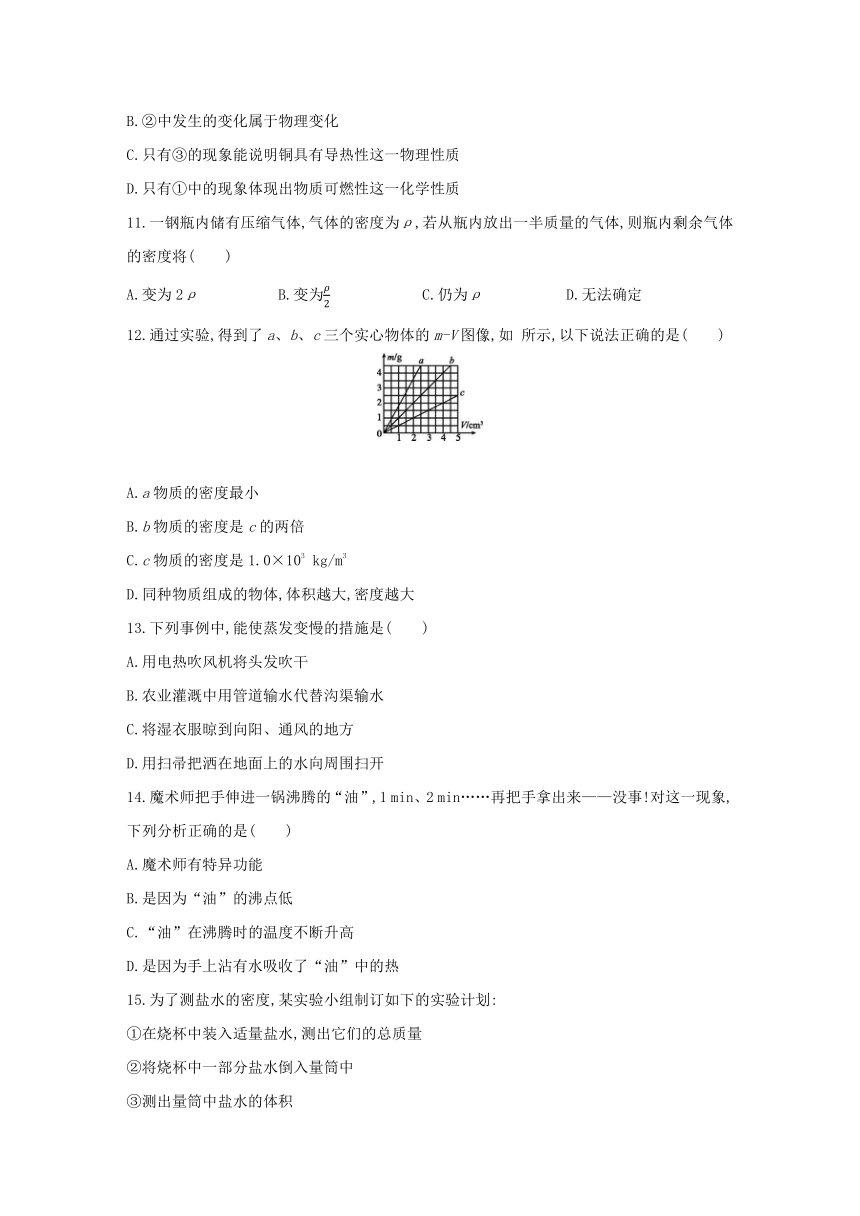

12.通过实验,得到了a、b、c三个实心物体的m-V图像,如 所示,以下说法正确的是( )

A.a物质的密度最小

B.b物质的密度是c的两倍

C.c物质的密度是1.0×103 kg/m3

D.同种物质组成的物体,体积越大,密度越大

13.下列事例中,能使蒸发变慢的措施是( )

A.用电热吹风机将头发吹干

B.农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水

C.将湿衣服晾到向阳、通风的地方

D.用扫帚把洒在地面上的水向周围扫开

14.魔术师把手伸进一锅沸腾的“油”,1 min、2 min……再把手拿出来——没事!对这一现象,下列分析正确的是( )

A.魔术师有特异功能

B.是因为“油”的沸点低

C.“油”在沸腾时的温度不断升高

D.是因为手上沾有水吸收了“油”中的热

15.为了测盐水的密度,某实验小组制订如下的实验计划:

①在烧杯中装入适量盐水,测出它们的总质量

②将烧杯中一部分盐水倒入量筒中

③测出量筒中盐水的体积

④测出烧杯和剩余盐水的质量

⑤测出空烧杯的质量

⑥根据实验数据计算盐水的密度

以上实验步骤安排最合理的是( )

A.①②③④⑥ B.⑤①②③⑥ C.①②④③⑤⑥ D.⑤①②④③⑥

16.将一高温物体与一低温物体接触达到相同温度(两物体与外界没有热量交换),则有( )

A.高温物体放出的热量一定大于低温物体吸收的热量

B.高温物体放出的热量一定等于低温物体吸收的热量

C.高温物体降低的温度一定大于低温物体升高的温度

D.高温物体降低的温度一定等于低温物体升高的温度

17.对以下生活中的科学现象,解释正确的是( )

A.初冬季节,在家里洗澡时发现房间里充满“白气”,这些“白气”是水蒸气

B.在夏季的早晨看到足球场里的草叶上挂满了露珠,而到了初冬,露珠不见了,却看到了薄薄的一层霜,是因为露变成了霜

C.放在衣橱里的樟脑丸,时间久了会明显变小,是因为樟脑丸蒸发为气体跑掉了

D.把冰箱里的冻豆腐取出,冰熔化后,发现豆腐里有许多小孔,这是豆腐里的水先遇冷凝固,后又熔化成水形成的

18.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )

A.冰和松香都是晶体

B.晶体在熔化过程中不吸热,温度保持不变

C.石蜡和沥青都是晶体

D.非晶体在熔化过程中吸热,温度持续升高

19.为了研究水吸收的热量是否与水的质量有关,某同学回家后在家长的帮助下,在相同的煤气灶上做起了小实验。他先后做了四次对比实验,其中满足条件的是 ( )

A.先后在锅内放入同质量的冰和水,记录烧开所用的时间

B.先后在锅内放入不同质量、相同温度的水,记录烧开所用的时间

C.先后在锅内放入相同质量、不同温度的水,记录烧开所用的时间

D.先后在锅内放入不同质量、相同温度的水和煤油,记录烧开所用的时间

20.一个瓶子的质量是200 g,装满水时总质量是700 g,装满另一种液体时总质量是600 g,那么这种液体的密度是( )

A.0.8×103 kg/m3 B.0.86×103 kg/m3 C.1.2×103 kg/m3 D.3×103 kg/m3

第Ⅱ卷 (非选择题 共60分)

二、填空题(每空1分,共20分)

21.小青把驱蚊片放到电驱蚊器的发热板上,通电一段时间后,在整个房间里就能闻到驱蚊片的气味,这是 现象;如果驱蚊片不加热,在房间里就很难闻到驱蚊片的气味,可见,

越高,这种现象就越明显。

22.天平是较精密的测量工具,某同学用天平称量55.6 g(5 g以下用游码)药品,药品与砝码放反了,该同学实际称得药品的质量为 g。砝码锈蚀或缺损了就不能再使用,如果砝码生锈,则称得的质量比实际质量 (填“偏大”“偏小”或“不变”,下同);若缺损,称得的质量比实际质量 。

23.生活处处有科学。例如:夏天开着空调的汽车,车窗的 (填“内”或“外”)表面水蒸气遇冷会液化出现水珠,这种液化方法是降低温度,那么另一种液化的方法是 。

24.两种液体的密度分别为ρ1、ρ2,若混合前它们的质量相等,将它们混合后,则混合液体的密度为 ;若混合前它们的体积相等,将它们混合后,则混合液体的密度为 。(设混合前后液体的体积不变)

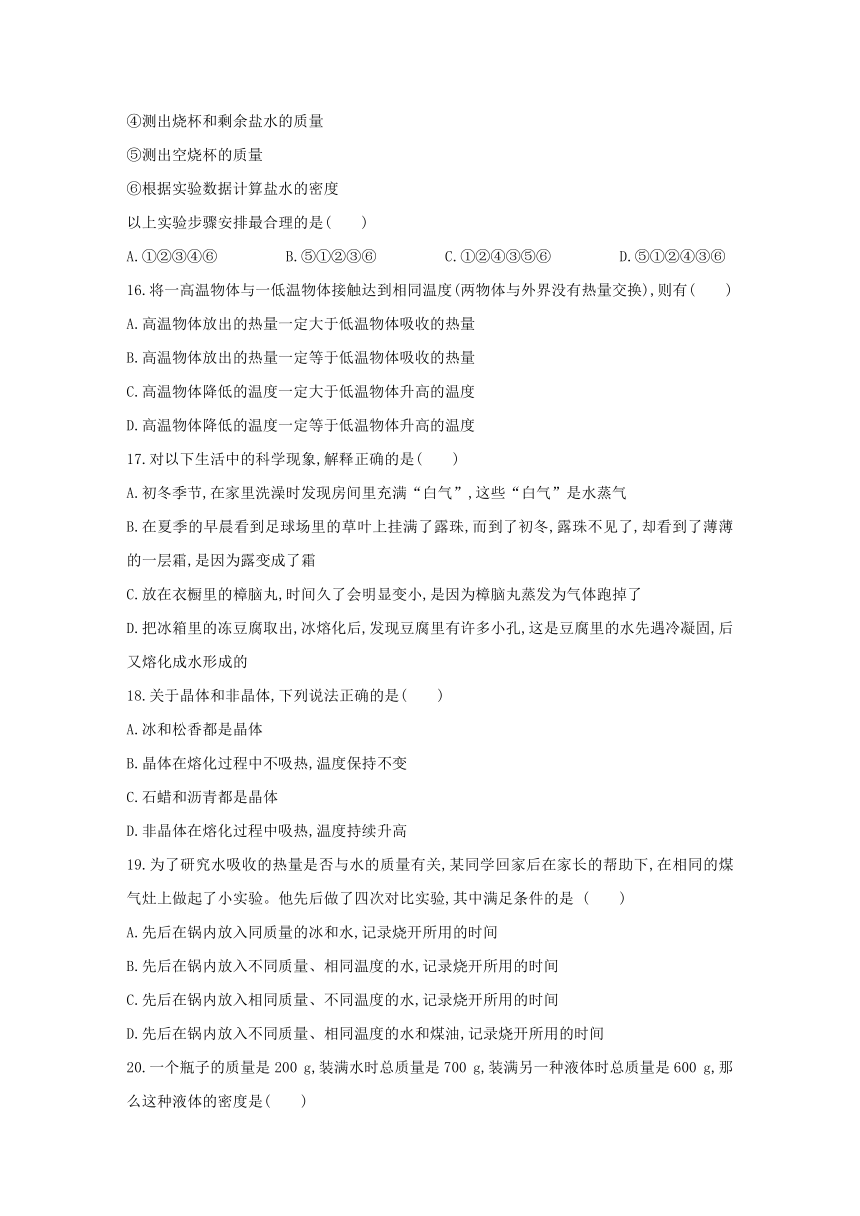

25.科技小组的同学们了解了不同物质的比热容后,通过实验比较水和煤油的吸热本领。他们分别用完全相同的两个试管分别装上 相等的煤油和水,用相同热源对试管均匀加热,并分别画出如所示的图像,你认为图 能正确反映实验情况。[c水=4.2×103 J/(kg·℃),c煤油=2.1×103 J/(kg·℃)]

26.如所示,两个完全相同的玻璃杯A和B,A中装有一些水,B倒扣着放入盛水的容器中。用酒精灯给容器中的水加热,在水沸腾后继续加热的过程中,A杯中的水 (填“能”或“不能”)沸腾。另外,B杯中的水 (填“能”或“不能”)沸腾,理由是

。

27.如所示是一名同学用相同的酒精灯给质量相等的甲、乙两种固体物质加热时,根据测量结果描绘的温度-时间图像。由图可知,甲物质的比热容 (填“大于”“等于”或“小于”)乙物质的比热容,其中 物质是晶体。

28.某同学在研究物态变化现象时,在试管中放入少量碘,塞紧塞子放入热水中,观察到试管中固态碘逐渐消失,变为紫色的碘蒸气并充满试管。

(1)此过程固态碘发生的物态变化是 (填物态变化的名称)。

(2)在上述实验中,小明同学猜想:固态碘是先变成液体,再变成气体,因为速度太快,液态碘出现的时间太短,因而没有观察到。为验证猜想,他查询了一些小资料:碘的熔点是113.5 ℃;碘的沸点是184.4 ℃;水的沸点是100 ℃。请你根据上述资料分析说明小明的猜想为什么是错误的: 。

29.“滴水成冰”常用来形容天气十分寒冷。冰的密度为0.9×103 kg/m3,其表示的科学含义是 。若一滴水完全凝固成冰后的体积是0.06 cm3,则这滴水的质量为 mg。

三、实验探究题(共28分)

30.(12分)在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中,小强用酒精灯给烧杯中的水加热。

(1)如甲所示,在加热过程中,会看到从烧杯底部逐渐出现一些较大的气泡,有些气泡没有上升到水面就消失了,这些气泡里也含有一些水蒸气,气泡里的水蒸气去哪里了

(请利用物态变化的知识说明)。

(2)当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度。加热到第3 min时,水开始沸腾,沸腾时,水中形成的大量气泡不断上升,气泡在上升过程中体积逐渐变大(如图乙所示),其体积变大的原因是:

(提示:水中的压强随深度的增加而增大)。

(3)如图丙所示,小强根据测得的数据绘制出了温度与时间的关系图像,分析图像可知:沸腾前,水的温度升高,当温度达到99 ℃时水开始沸腾,沸腾过程中,水的温度 (填“升高”“不变”或“降低”),但仍需要 (填“吸热”或“放热”)。

31.(8分)某课外学习小组在“探究影响蒸发快慢的因素”的实验中,对影响蒸发快慢的因素作出了如下四种猜想:①液体的温度;②液体的表面积;③液面上方气体流动的快慢;④液体的种类。

(1)某同学设计了如下实验:取两只相同的烧杯,分别盛等量的酒精,把一杯放在烈日下,另一杯放在阴凉处,一段时间后观察比较两杯中剩余酒精的多少,该同学设计这个实验是为了验证猜想 (填“①”“②”“③”或“④”),探究时采用了 法。

(2)请你设计一个实验来验证猜想③,要求简要写出实验的方法。

方法:

。

32.(8分)小明去乌镇旅游时发现小店买卖米酒都是用如甲所示的“酒提子”来量取。

(1) 一“酒提子”米酒的体积为50 mL,用该“酒提子”装满水(ρ米酒<ρ水),则水的质量 (填“大于”“小于”或“等于”)50 g。

(2)小明在古镇买了一瓶米酒。回家后,按图乙所示A→B→C的顺序进行了实验,测出了米酒的密度。由图乙所示数据测得的米酒密度为 kg/m3。

(3)按照小明的实验方案测出的米酒密度比真实值 (填“偏大”或“偏小”),理由是

。

四、解答题(共12分)

33.因研究石墨烯而获得2010年诺贝尔物理学奖之后,安德烈·海姆进而研究氧化石墨烯薄膜并获得新进展。为探究氧化石墨烯薄膜的物理特性,他进行了这样一组实验,如所示:

①将氧化石墨烯薄膜覆盖在有刻度的空烧杯口上,如图甲所示,测得总质量为m1;

②将薄膜揭开,向烧杯内倒入酒精与水的混合物,盖紧薄膜,如图乙所示,测得其总质量为m2;

③一个月后,检查发现薄膜覆盖紧密完好,烧杯内液体体积明显减小,如图丙所示,测得此时总质量为m3;

④以后,烧杯内液体体积保持不变。

已知ρ酒精=0.8×103 kg/m3,问:

(1)一个月后,烧杯内剩余的液体密度是多少 是何种物质

(2)实验说明氧化石墨烯薄膜具有怎样的物理特性 (写出一点即可)

答案

1.B 3.5×106 mg=3.5×103 g=3.5 kg,最有可能是一只鸭子的质量。

2.D

3.C 水蒸气是看不见的,我们看到的“白气”是水蒸气遇冷液化形成的水雾,白气消失是因为水雾又汽化成水蒸气,该过程要吸热。

4.C 水变成“热冰”的过程中,水分子没有改变;一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动;由图可知,在弱电场下,水分子的排列从无序转变为有序;由图中可知,上述变化过程中分子之间的间隔发生了变化。

5.C 酒精挥发属于物理变化,酒精燃烧是化学变化;池水干涸是水发生了汽化,水结冰是水的凝固现象,都属于物理变化;铁生锈的过程中生成新物质,发生了化学变化,钢铁冶炼也发生了化学变化;葡萄酿酒发生的是化学变化,葡萄榨汁是物理变化。

6.D 由于铜的密度比铁大,所以体积相等时,实心铜球的质量一定比实心铁球的质量大。

7.B 这主要是因为舌头表面的水结了冰,把舌头和雪糕冻结在一起,属于凝固现象。

8.A 用托盘天平称量物品时,一般把砝码放在右盘,称量物放在左盘,题目中用已调平的托盘天平称量5.8 g食盐,食盐的质量一定,即5.8 g,这时应先在右盘放5 g砝码,并将游码移至0.8 g刻度线后,再向左盘中加入食盐,称量中发现天平指针向左偏转说明食盐质量过大,需从左盘取出一些食盐,直至天平平衡。

做这类题目时,一定要分清题目中的实验目的,是称取一定质量的物体,还是称物体的质量,二者是不同的。

9.B 比热容是物质的特性之一,如果物质的状态变了,比热容可能会发生改变,如冰的比热容比水的比热容小;水的比热容较大,可以做汽车里的冷却剂,也可做稻田里的保暖剂;沙子的比热容比水小,但是沙子的温度不一定比水高,如沙滩边的沙子与沸水相比沸水温度高;一桶水和一杯水,在相同条件下比热容是一样的。

10.B 酒精燃烧生成水和二氧化碳等物质,火柴燃烧过程中生成二氧化碳等物质,二者均属于化学变化;蜡烛熔化过程中没有生成新物质,属于物理变化;火柴能燃烧和蜡烛熔化均能说明铜具有导热性这一物理性质;酒精燃烧和火柴燃烧均能体现出物质的可燃性。

分清物理变化、化学变化、物理性质、化学性质是解题的关键。

11.B 从瓶内放出一半质量的气体,那么瓶内剩余气体的质量是原来的一半,而气体体积并没有变化,仍等于钢瓶的容积。所以根据ρ=可知瓶内剩余气体的密度是原来的一半,即。

12.B 在体积相同时,a物质的质量最大,由ρ=可知,a物质的密度最大;当三种物质的体积均为2 cm3时,a物质的质量是3.6 g,b物质的质量是2 g,c物质的质量是1 g,由ρ=可知,b物质的密度是c的2倍,c物质的密度为ρ===0.5 g/cm3=0.5×103 kg/m3;密度是物质的一种物理属性,它与物质的质量和体积无关,同种物质组成的物体,无论质量大小,密度不变。

此题考查的是密度计算公式的应用,从图像中找到正确的信息是解题的关键。

13.B 农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水减小了液体的表面积,从而减慢了蒸发。

14.B

15.A 该实验中测空烧杯的质量是多余的。

16.B 热量是指在热传递过程中物体吸收或放出热的多少。将一高温物体与一低温物体接触达到相同温度,高温物体放出热量,低温物体吸收热量,由于没有热损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量。

17.D 洗澡时房间里的“白气”是小水滴,不是水蒸气;霜是水蒸气凝华形成的,不是露凝固形成的;樟脑丸变小是升华现象。

18.D

19.B

20.A 水的质量:m水=m满水-m瓶=700 g-200 g=500 g,

水的体积:V水===500 cm3,

瓶子的容积:V=V水=500 cm3;

液体的体积:V液=V=500 cm3,

液体的密度:ρ液====0.8 g/cm3=0.8×103 kg/m3。

21.扩散 温度

22.54.4 偏小 偏大

23.外 压缩体积

夏季,车外的水蒸气温度较高,汽车开空调时玻璃温度较低,外界水蒸气遇到冷的玻璃会放热液化形成小水珠,附着在玻璃的外表面。另一种液化的方法是压缩体积。

24.

25.质量 C

(1)要研究水和煤油吸热本领的大小,除了选择相同的热源、相同的容器、相同的初始温度外,还要保证两种液体的质量相同。(2)由于水的比热容比煤油大,在质量和吸收的热量相同时,煤油温度升高得高。由Q吸=cmΔt得,Δt=,质量相同的水和煤油吸收相同的热量,煤油的比热容为水的比热容的,所以煤油升高的温度应为水升高温度的2倍。

26.不能 不能 B杯内水达不到沸点

当容器中的水沸腾后,尽管不断吸热,但容器中的水温度不再升高,保持水的沸点不变。A玻璃杯中的水从容器中吸热,温度达到水的沸点后,就和容器中的水的温度相同,不能再从容器中继续吸热,所以A杯中水能达到沸点,但不能继续吸热,所以不能沸腾。B杯中气压增大,水的沸点升高,B杯中的水不能达到沸点,所以不能沸腾。

解决此题的关键是知道水沸腾的条件:达到沸点,继续吸热,二者缺一不可。水的沸点会随着水面上方气压的增大而升高。

27.小于 甲

28.(1)升华

(2)碘的熔点高于水的沸点

(1)试管中的固态碘在热水中,由固态直接变为气态,属于升华过程。(2)由数据知,水的沸点是100 ℃,而碘的熔点是113.5 ℃,所以碘在100 ℃的沸水中不可能熔化。

29.1 m3冰的质量为0.9×103 kg 54

(1)冰的密度为0.9×103 kg/m3,科学含义是1 m3冰的质量为0.9×103 kg。

(2)由ρ=得冰的质量:

m冰=ρ冰V冰=0.9×103 kg/m3×0.06×10-6 m3=0.054×10-3 kg=0.054 g=54 mg。

水结冰后,状态变化、质量不变,则m水=m冰=54 mg。

计算过程中要注意单位换算,1 kg=1000 g,1 g=1000 mg,1 cm3=10-6 m3。

30.(1)水沸腾前下层水温高,上层水温低,杯底冒出的气泡中充满了水蒸气,在气泡上升过程中水蒸气液化放热,又变回了液体,故气泡越来越小,甚至到水面就消失了

(2)沸腾时,水中各处温度相等,都达到了沸点,气泡在上升过程中,内部的水蒸气不会液化,而水对气泡的压强却逐渐减小,所以气泡的体积会逐渐变大

(3)不变 吸热

31.(1)① 控制变量

(2)取两只相同的烧杯,分别盛相同温度、相同质量的酒精,把两个烧杯放在同一个房间中,对其中的一个烧杯用扇子扇风,过一段时间后称量两个烧杯中剩余酒精的质量。若用扇子扇的烧杯中剩余酒精的质量较小,说明液面上方气体流动越快,液体蒸发得越快

在探究影响液体蒸发快慢的因素时怎样应用控制变量法是考查的重点。

32.(1)等于

(2)0.95×103

(3)偏大 小明先测空烧杯的质量,再测烧杯和米酒的总质量,再将烧杯中的米酒倒入量筒中测出其体积,因为有一部分米酒滞留在烧杯中,所以测得米酒的体积偏小,从而使测得的米酒的密度偏大

33.(1)解:由图知,剩余液体的体积为V=14 cm3,

质量为m=m3-m1=31.4 g-20.2 g=11.2 g,

液体的密度为ρ===0.8 g/cm3=0.8×103 kg/m3,比较知,此液体是酒精。

则剩余液体的密度是0.8×103 kg/m3,剩余液体是酒精。

(2)①氧化石墨烯薄膜具有较好的透水性,烧杯内部的水全部蒸发;

②氧化石墨烯薄膜具有良好的密封性,水虽然蒸发了,但酒精的质量没有变化。

第Ⅰ卷 (选择题 共40分)

一、选择题(每小题2分,共40分)

1.质量为3.5×106 mg的物体可能是 ( )

A.一头牛 B.一只鸭子 C.一个鸡蛋 D.一粒米

2.下列现象中,属于扩散现象的是( )

A.我国北方地区频发的“沙尘暴天气”

B.春天柳絮漫天飞舞

C.气体压缩到一定程度后难以再压缩

D.端午节,粽叶飘香

3.[2021·杭州上城区期末] 杭州正在修建地铁,在它的四周围栏上面安装了大量的喷雾装置,可见很多的“白气”,如所示。这些“白气”不断喷洒,不断消失。有关“白气”的分析正确的是( )

A.“白气”是水蒸气 B.“喷洒”是升华现象

C.“消失”是汽化现象 D.“消失”时需要放热

4.在一定条件下,给水施加弱电场,能使水在常温常压下结成冰(俗称“热冰”),其微观变化如所示。则水结成“热冰”后( )

A.水分子变成其他分子 B.水分子的无规则运动停止

C.水分子的排列从无序变为有序 D.水分子之间的间隔没有变化

5.[2021·杭州钱塘新区期末] 化学改变世界的途径是使物质发生化学变化。下列变化都属于化学变化的一组是( )

A.酒精挥发 酒精燃烧 B.池塘水自然干涸 池塘水结冰

C.钢铁生锈 冶炼钢铁 D.葡萄酿酒 葡萄榨汁

6.用铁和铜各做一个实心球,不可能发生的情况是(ρ铜>ρ铁)( )

A.铁球和铜球的质量相同,但铁球的体积比铜球的体积大

B.铁球的质量和体积都比铜球的大

C.铁球的质量和体积都比铜球的小

D.铁球和铜球的体积相等而铁球的质量比铜球的大

7.吃刚从冰箱冷冻室里拿出的冰糕,舌头往往会被冻在冰糕上。这是因为舌头上的水发生了( )

A.熔化 B.凝固 C.蒸发 D.凝华

8.小吴用已调节好的天平称取5.8 g食盐,一系列正确操作后,发现指针如所示(5 g以下用游码),这时他应该( )

A.从左盘中取出一些食盐,直至天平平衡

B.右端平衡螺母向右旋出一些,直至天平平衡

C.将游码向右移动或右盘中增加一个小砝码,直至天平平衡

D.游码向左移动或右盘中拿掉一个小砝码,直至天平平衡

9.下列关于比热容的说法中正确的是( )

A.比热容是物质的特性之一,只要物质不变比热容就不变

B.水的比热容较大,既可以用作冷却剂,也可以用作保暖剂

C.沙子的比热容比水小,故沙子的温度一定比水高

D.一桶水的比热容比一杯水的比热容大

10.用如所示装置进行实验(夹持仪器略去):①点燃酒精灯,酒精燃烧;②一段时间后蜡烛熔化、掉落;③再过一段时间后火柴燃烧。则下列有关分析中,正确的是( )

A.只有①中发生的变化属于化学变化

B.②中发生的变化属于物理变化

C.只有③的现象能说明铜具有导热性这一物理性质

D.只有①中的现象体现出物质可燃性这一化学性质

11.一钢瓶内储有压缩气体,气体的密度为ρ,若从瓶内放出一半质量的气体,则瓶内剩余气体的密度将( )

A.变为2ρ B.变为 C.仍为ρ D.无法确定

12.通过实验,得到了a、b、c三个实心物体的m-V图像,如 所示,以下说法正确的是( )

A.a物质的密度最小

B.b物质的密度是c的两倍

C.c物质的密度是1.0×103 kg/m3

D.同种物质组成的物体,体积越大,密度越大

13.下列事例中,能使蒸发变慢的措施是( )

A.用电热吹风机将头发吹干

B.农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水

C.将湿衣服晾到向阳、通风的地方

D.用扫帚把洒在地面上的水向周围扫开

14.魔术师把手伸进一锅沸腾的“油”,1 min、2 min……再把手拿出来——没事!对这一现象,下列分析正确的是( )

A.魔术师有特异功能

B.是因为“油”的沸点低

C.“油”在沸腾时的温度不断升高

D.是因为手上沾有水吸收了“油”中的热

15.为了测盐水的密度,某实验小组制订如下的实验计划:

①在烧杯中装入适量盐水,测出它们的总质量

②将烧杯中一部分盐水倒入量筒中

③测出量筒中盐水的体积

④测出烧杯和剩余盐水的质量

⑤测出空烧杯的质量

⑥根据实验数据计算盐水的密度

以上实验步骤安排最合理的是( )

A.①②③④⑥ B.⑤①②③⑥ C.①②④③⑤⑥ D.⑤①②④③⑥

16.将一高温物体与一低温物体接触达到相同温度(两物体与外界没有热量交换),则有( )

A.高温物体放出的热量一定大于低温物体吸收的热量

B.高温物体放出的热量一定等于低温物体吸收的热量

C.高温物体降低的温度一定大于低温物体升高的温度

D.高温物体降低的温度一定等于低温物体升高的温度

17.对以下生活中的科学现象,解释正确的是( )

A.初冬季节,在家里洗澡时发现房间里充满“白气”,这些“白气”是水蒸气

B.在夏季的早晨看到足球场里的草叶上挂满了露珠,而到了初冬,露珠不见了,却看到了薄薄的一层霜,是因为露变成了霜

C.放在衣橱里的樟脑丸,时间久了会明显变小,是因为樟脑丸蒸发为气体跑掉了

D.把冰箱里的冻豆腐取出,冰熔化后,发现豆腐里有许多小孔,这是豆腐里的水先遇冷凝固,后又熔化成水形成的

18.关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )

A.冰和松香都是晶体

B.晶体在熔化过程中不吸热,温度保持不变

C.石蜡和沥青都是晶体

D.非晶体在熔化过程中吸热,温度持续升高

19.为了研究水吸收的热量是否与水的质量有关,某同学回家后在家长的帮助下,在相同的煤气灶上做起了小实验。他先后做了四次对比实验,其中满足条件的是 ( )

A.先后在锅内放入同质量的冰和水,记录烧开所用的时间

B.先后在锅内放入不同质量、相同温度的水,记录烧开所用的时间

C.先后在锅内放入相同质量、不同温度的水,记录烧开所用的时间

D.先后在锅内放入不同质量、相同温度的水和煤油,记录烧开所用的时间

20.一个瓶子的质量是200 g,装满水时总质量是700 g,装满另一种液体时总质量是600 g,那么这种液体的密度是( )

A.0.8×103 kg/m3 B.0.86×103 kg/m3 C.1.2×103 kg/m3 D.3×103 kg/m3

第Ⅱ卷 (非选择题 共60分)

二、填空题(每空1分,共20分)

21.小青把驱蚊片放到电驱蚊器的发热板上,通电一段时间后,在整个房间里就能闻到驱蚊片的气味,这是 现象;如果驱蚊片不加热,在房间里就很难闻到驱蚊片的气味,可见,

越高,这种现象就越明显。

22.天平是较精密的测量工具,某同学用天平称量55.6 g(5 g以下用游码)药品,药品与砝码放反了,该同学实际称得药品的质量为 g。砝码锈蚀或缺损了就不能再使用,如果砝码生锈,则称得的质量比实际质量 (填“偏大”“偏小”或“不变”,下同);若缺损,称得的质量比实际质量 。

23.生活处处有科学。例如:夏天开着空调的汽车,车窗的 (填“内”或“外”)表面水蒸气遇冷会液化出现水珠,这种液化方法是降低温度,那么另一种液化的方法是 。

24.两种液体的密度分别为ρ1、ρ2,若混合前它们的质量相等,将它们混合后,则混合液体的密度为 ;若混合前它们的体积相等,将它们混合后,则混合液体的密度为 。(设混合前后液体的体积不变)

25.科技小组的同学们了解了不同物质的比热容后,通过实验比较水和煤油的吸热本领。他们分别用完全相同的两个试管分别装上 相等的煤油和水,用相同热源对试管均匀加热,并分别画出如所示的图像,你认为图 能正确反映实验情况。[c水=4.2×103 J/(kg·℃),c煤油=2.1×103 J/(kg·℃)]

26.如所示,两个完全相同的玻璃杯A和B,A中装有一些水,B倒扣着放入盛水的容器中。用酒精灯给容器中的水加热,在水沸腾后继续加热的过程中,A杯中的水 (填“能”或“不能”)沸腾。另外,B杯中的水 (填“能”或“不能”)沸腾,理由是

。

27.如所示是一名同学用相同的酒精灯给质量相等的甲、乙两种固体物质加热时,根据测量结果描绘的温度-时间图像。由图可知,甲物质的比热容 (填“大于”“等于”或“小于”)乙物质的比热容,其中 物质是晶体。

28.某同学在研究物态变化现象时,在试管中放入少量碘,塞紧塞子放入热水中,观察到试管中固态碘逐渐消失,变为紫色的碘蒸气并充满试管。

(1)此过程固态碘发生的物态变化是 (填物态变化的名称)。

(2)在上述实验中,小明同学猜想:固态碘是先变成液体,再变成气体,因为速度太快,液态碘出现的时间太短,因而没有观察到。为验证猜想,他查询了一些小资料:碘的熔点是113.5 ℃;碘的沸点是184.4 ℃;水的沸点是100 ℃。请你根据上述资料分析说明小明的猜想为什么是错误的: 。

29.“滴水成冰”常用来形容天气十分寒冷。冰的密度为0.9×103 kg/m3,其表示的科学含义是 。若一滴水完全凝固成冰后的体积是0.06 cm3,则这滴水的质量为 mg。

三、实验探究题(共28分)

30.(12分)在“探究水沸腾时温度变化的特点”的实验中,小强用酒精灯给烧杯中的水加热。

(1)如甲所示,在加热过程中,会看到从烧杯底部逐渐出现一些较大的气泡,有些气泡没有上升到水面就消失了,这些气泡里也含有一些水蒸气,气泡里的水蒸气去哪里了

(请利用物态变化的知识说明)。

(2)当水温接近90 ℃时,每隔0.5 min记录一次温度。加热到第3 min时,水开始沸腾,沸腾时,水中形成的大量气泡不断上升,气泡在上升过程中体积逐渐变大(如图乙所示),其体积变大的原因是:

(提示:水中的压强随深度的增加而增大)。

(3)如图丙所示,小强根据测得的数据绘制出了温度与时间的关系图像,分析图像可知:沸腾前,水的温度升高,当温度达到99 ℃时水开始沸腾,沸腾过程中,水的温度 (填“升高”“不变”或“降低”),但仍需要 (填“吸热”或“放热”)。

31.(8分)某课外学习小组在“探究影响蒸发快慢的因素”的实验中,对影响蒸发快慢的因素作出了如下四种猜想:①液体的温度;②液体的表面积;③液面上方气体流动的快慢;④液体的种类。

(1)某同学设计了如下实验:取两只相同的烧杯,分别盛等量的酒精,把一杯放在烈日下,另一杯放在阴凉处,一段时间后观察比较两杯中剩余酒精的多少,该同学设计这个实验是为了验证猜想 (填“①”“②”“③”或“④”),探究时采用了 法。

(2)请你设计一个实验来验证猜想③,要求简要写出实验的方法。

方法:

。

32.(8分)小明去乌镇旅游时发现小店买卖米酒都是用如甲所示的“酒提子”来量取。

(1) 一“酒提子”米酒的体积为50 mL,用该“酒提子”装满水(ρ米酒<ρ水),则水的质量 (填“大于”“小于”或“等于”)50 g。

(2)小明在古镇买了一瓶米酒。回家后,按图乙所示A→B→C的顺序进行了实验,测出了米酒的密度。由图乙所示数据测得的米酒密度为 kg/m3。

(3)按照小明的实验方案测出的米酒密度比真实值 (填“偏大”或“偏小”),理由是

。

四、解答题(共12分)

33.因研究石墨烯而获得2010年诺贝尔物理学奖之后,安德烈·海姆进而研究氧化石墨烯薄膜并获得新进展。为探究氧化石墨烯薄膜的物理特性,他进行了这样一组实验,如所示:

①将氧化石墨烯薄膜覆盖在有刻度的空烧杯口上,如图甲所示,测得总质量为m1;

②将薄膜揭开,向烧杯内倒入酒精与水的混合物,盖紧薄膜,如图乙所示,测得其总质量为m2;

③一个月后,检查发现薄膜覆盖紧密完好,烧杯内液体体积明显减小,如图丙所示,测得此时总质量为m3;

④以后,烧杯内液体体积保持不变。

已知ρ酒精=0.8×103 kg/m3,问:

(1)一个月后,烧杯内剩余的液体密度是多少 是何种物质

(2)实验说明氧化石墨烯薄膜具有怎样的物理特性 (写出一点即可)

答案

1.B 3.5×106 mg=3.5×103 g=3.5 kg,最有可能是一只鸭子的质量。

2.D

3.C 水蒸气是看不见的,我们看到的“白气”是水蒸气遇冷液化形成的水雾,白气消失是因为水雾又汽化成水蒸气,该过程要吸热。

4.C 水变成“热冰”的过程中,水分子没有改变;一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动;由图可知,在弱电场下,水分子的排列从无序转变为有序;由图中可知,上述变化过程中分子之间的间隔发生了变化。

5.C 酒精挥发属于物理变化,酒精燃烧是化学变化;池水干涸是水发生了汽化,水结冰是水的凝固现象,都属于物理变化;铁生锈的过程中生成新物质,发生了化学变化,钢铁冶炼也发生了化学变化;葡萄酿酒发生的是化学变化,葡萄榨汁是物理变化。

6.D 由于铜的密度比铁大,所以体积相等时,实心铜球的质量一定比实心铁球的质量大。

7.B 这主要是因为舌头表面的水结了冰,把舌头和雪糕冻结在一起,属于凝固现象。

8.A 用托盘天平称量物品时,一般把砝码放在右盘,称量物放在左盘,题目中用已调平的托盘天平称量5.8 g食盐,食盐的质量一定,即5.8 g,这时应先在右盘放5 g砝码,并将游码移至0.8 g刻度线后,再向左盘中加入食盐,称量中发现天平指针向左偏转说明食盐质量过大,需从左盘取出一些食盐,直至天平平衡。

做这类题目时,一定要分清题目中的实验目的,是称取一定质量的物体,还是称物体的质量,二者是不同的。

9.B 比热容是物质的特性之一,如果物质的状态变了,比热容可能会发生改变,如冰的比热容比水的比热容小;水的比热容较大,可以做汽车里的冷却剂,也可做稻田里的保暖剂;沙子的比热容比水小,但是沙子的温度不一定比水高,如沙滩边的沙子与沸水相比沸水温度高;一桶水和一杯水,在相同条件下比热容是一样的。

10.B 酒精燃烧生成水和二氧化碳等物质,火柴燃烧过程中生成二氧化碳等物质,二者均属于化学变化;蜡烛熔化过程中没有生成新物质,属于物理变化;火柴能燃烧和蜡烛熔化均能说明铜具有导热性这一物理性质;酒精燃烧和火柴燃烧均能体现出物质的可燃性。

分清物理变化、化学变化、物理性质、化学性质是解题的关键。

11.B 从瓶内放出一半质量的气体,那么瓶内剩余气体的质量是原来的一半,而气体体积并没有变化,仍等于钢瓶的容积。所以根据ρ=可知瓶内剩余气体的密度是原来的一半,即。

12.B 在体积相同时,a物质的质量最大,由ρ=可知,a物质的密度最大;当三种物质的体积均为2 cm3时,a物质的质量是3.6 g,b物质的质量是2 g,c物质的质量是1 g,由ρ=可知,b物质的密度是c的2倍,c物质的密度为ρ===0.5 g/cm3=0.5×103 kg/m3;密度是物质的一种物理属性,它与物质的质量和体积无关,同种物质组成的物体,无论质量大小,密度不变。

此题考查的是密度计算公式的应用,从图像中找到正确的信息是解题的关键。

13.B 农业灌溉中用管道输水代替沟渠输水减小了液体的表面积,从而减慢了蒸发。

14.B

15.A 该实验中测空烧杯的质量是多余的。

16.B 热量是指在热传递过程中物体吸收或放出热的多少。将一高温物体与一低温物体接触达到相同温度,高温物体放出热量,低温物体吸收热量,由于没有热损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量。

17.D 洗澡时房间里的“白气”是小水滴,不是水蒸气;霜是水蒸气凝华形成的,不是露凝固形成的;樟脑丸变小是升华现象。

18.D

19.B

20.A 水的质量:m水=m满水-m瓶=700 g-200 g=500 g,

水的体积:V水===500 cm3,

瓶子的容积:V=V水=500 cm3;

液体的体积:V液=V=500 cm3,

液体的密度:ρ液====0.8 g/cm3=0.8×103 kg/m3。

21.扩散 温度

22.54.4 偏小 偏大

23.外 压缩体积

夏季,车外的水蒸气温度较高,汽车开空调时玻璃温度较低,外界水蒸气遇到冷的玻璃会放热液化形成小水珠,附着在玻璃的外表面。另一种液化的方法是压缩体积。

24.

25.质量 C

(1)要研究水和煤油吸热本领的大小,除了选择相同的热源、相同的容器、相同的初始温度外,还要保证两种液体的质量相同。(2)由于水的比热容比煤油大,在质量和吸收的热量相同时,煤油温度升高得高。由Q吸=cmΔt得,Δt=,质量相同的水和煤油吸收相同的热量,煤油的比热容为水的比热容的,所以煤油升高的温度应为水升高温度的2倍。

26.不能 不能 B杯内水达不到沸点

当容器中的水沸腾后,尽管不断吸热,但容器中的水温度不再升高,保持水的沸点不变。A玻璃杯中的水从容器中吸热,温度达到水的沸点后,就和容器中的水的温度相同,不能再从容器中继续吸热,所以A杯中水能达到沸点,但不能继续吸热,所以不能沸腾。B杯中气压增大,水的沸点升高,B杯中的水不能达到沸点,所以不能沸腾。

解决此题的关键是知道水沸腾的条件:达到沸点,继续吸热,二者缺一不可。水的沸点会随着水面上方气压的增大而升高。

27.小于 甲

28.(1)升华

(2)碘的熔点高于水的沸点

(1)试管中的固态碘在热水中,由固态直接变为气态,属于升华过程。(2)由数据知,水的沸点是100 ℃,而碘的熔点是113.5 ℃,所以碘在100 ℃的沸水中不可能熔化。

29.1 m3冰的质量为0.9×103 kg 54

(1)冰的密度为0.9×103 kg/m3,科学含义是1 m3冰的质量为0.9×103 kg。

(2)由ρ=得冰的质量:

m冰=ρ冰V冰=0.9×103 kg/m3×0.06×10-6 m3=0.054×10-3 kg=0.054 g=54 mg。

水结冰后,状态变化、质量不变,则m水=m冰=54 mg。

计算过程中要注意单位换算,1 kg=1000 g,1 g=1000 mg,1 cm3=10-6 m3。

30.(1)水沸腾前下层水温高,上层水温低,杯底冒出的气泡中充满了水蒸气,在气泡上升过程中水蒸气液化放热,又变回了液体,故气泡越来越小,甚至到水面就消失了

(2)沸腾时,水中各处温度相等,都达到了沸点,气泡在上升过程中,内部的水蒸气不会液化,而水对气泡的压强却逐渐减小,所以气泡的体积会逐渐变大

(3)不变 吸热

31.(1)① 控制变量

(2)取两只相同的烧杯,分别盛相同温度、相同质量的酒精,把两个烧杯放在同一个房间中,对其中的一个烧杯用扇子扇风,过一段时间后称量两个烧杯中剩余酒精的质量。若用扇子扇的烧杯中剩余酒精的质量较小,说明液面上方气体流动越快,液体蒸发得越快

在探究影响液体蒸发快慢的因素时怎样应用控制变量法是考查的重点。

32.(1)等于

(2)0.95×103

(3)偏大 小明先测空烧杯的质量,再测烧杯和米酒的总质量,再将烧杯中的米酒倒入量筒中测出其体积,因为有一部分米酒滞留在烧杯中,所以测得米酒的体积偏小,从而使测得的米酒的密度偏大

33.(1)解:由图知,剩余液体的体积为V=14 cm3,

质量为m=m3-m1=31.4 g-20.2 g=11.2 g,

液体的密度为ρ===0.8 g/cm3=0.8×103 kg/m3,比较知,此液体是酒精。

则剩余液体的密度是0.8×103 kg/m3,剩余液体是酒精。

(2)①氧化石墨烯薄膜具有较好的透水性,烧杯内部的水全部蒸发;

②氧化石墨烯薄膜具有良好的密封性,水虽然蒸发了,但酒精的质量没有变化。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化