浙教版科学八年级上册同步提优训练:1.6 物质的分离 第1课时(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学八年级上册同步提优训练:1.6 物质的分离 第1课时(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 144.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第6节 物质的分离

第1课时 物质的结晶

核心·易错

判断下列说法的正误(在括号内打“√”或“×”):

(1)晶体和非晶体都有固定的熔点。 ( )

(2)溶解度受温度影响比较小的固体物质,一般用冷却

热饱和溶液的方法结晶。 ( )

(3)溶解度受温度影响比较大的固体物质,一般用蒸发溶剂的方法结晶。 ( )

(4)海水晒盐是利用冷却热饱和溶液的方法结晶。 ( )

[核心知识]

1.溶解度受温度影响比较小的固体物质,一般用蒸发溶剂的方法结晶。

2.溶解度受温度影响比较大的固体物质,一般用冷却热饱和溶液(降温)的方法结晶。

[易错点拨] 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点。

1.据《说文解字》记载,我们的祖先在神农氏时代就开始利用海水晒盐。海水晒盐的原理是 ( )

A.日晒风吹使海水中的氯化钠蒸发

B.日晒风吹使溶液由饱和变为不饱和

C.日晒风吹使水分蒸发,晶体析出

D.日晒风吹使氯化钠的溶解度变小

2.下列相关说法错误的是 ( )

A.饱和溶液降温析出晶体后的溶液还是饱和溶液

B.饱和溶液降低温度不一定有晶体析出

C.从溶液中析出的晶体不一定含有结晶水

D.把溶液中的溶剂蒸发掉一些一定会析出晶体

3.t ℃时,在饱和硫酸铜溶液中加入少量白色无水硫酸铜粉末,温度保持t ℃不变,下列叙述正确的是 ( )

①有蓝色晶体析出 ②饱和溶液总质量不变 ③饱和溶液中溶质质量减少 ④饱和溶液中溶剂质量减少 ⑤饱和溶液的质量分数减小 ⑥饱和溶液的浓度不变

A.①③④⑥ B.①③④⑤

C.①②⑥ D.①⑤

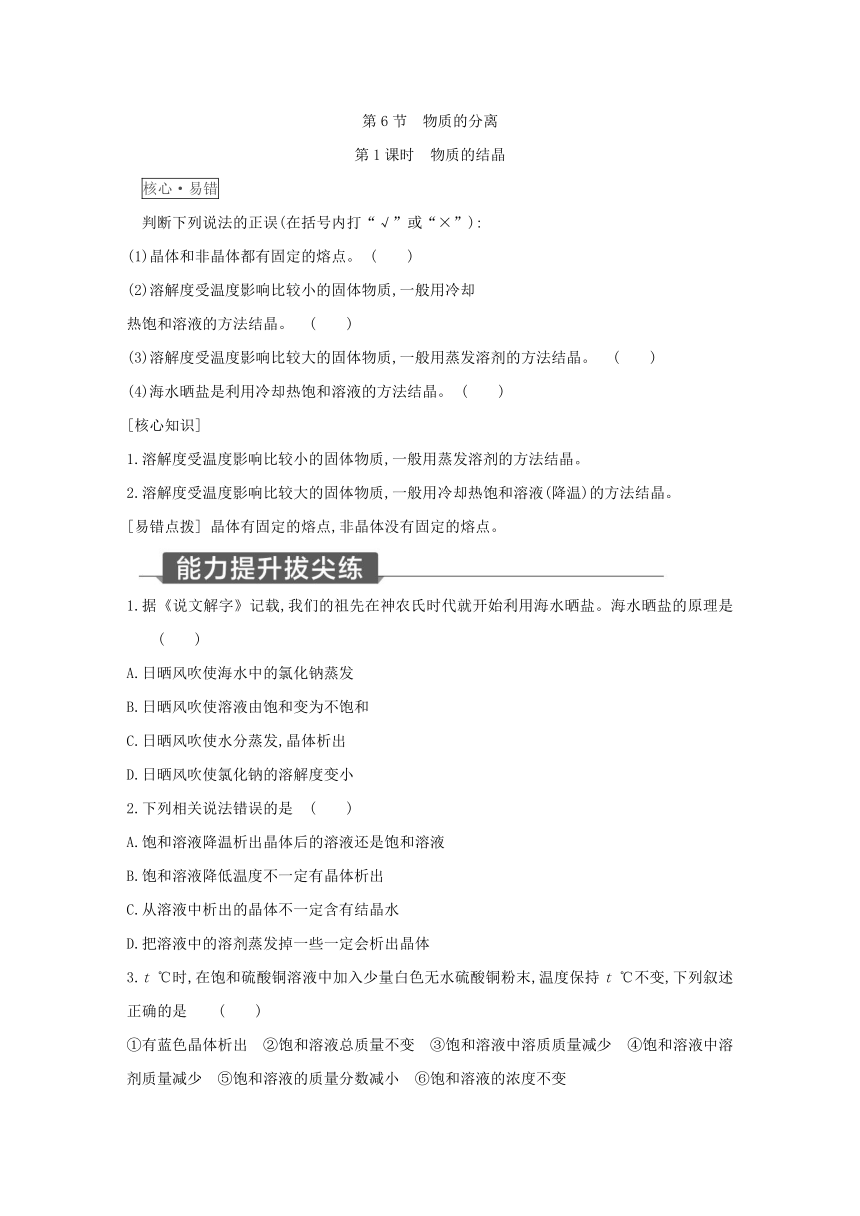

4.将某氯化钠不饱和溶液恒温蒸发,析出晶体的质量m与蒸发时间t的关系图像正确的是( )

5.小芳从冰箱冷藏室(温度为2 ℃)取出一杯2 ℃的澄清石灰水,盖上杯盖,在室温(温度为20 ℃)下放置一段时间后,发现杯底有少量晶体析出。下列说法错误的是 ( )

A.室温时该石灰水一定是饱和溶液

B.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而增大

C.2 ℃时该石灰水可能是不饱和溶液

D.2 ℃时该石灰水中溶质的质量分数大于室温时溶液中溶质的质量分数

6.20 ℃时,将一杯物质R的溶液(足量)分四次蒸发,每次蒸发掉10 g水(不过滤),每次蒸发后均恢复至20 ℃,称量杯底固体物质的质量,得下表数据:

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次

杯底固体物质 的总质量/g 0 1 3

则第四次蒸发水后杯底固体物质的质量为 ,物质R在20 ℃时的溶解度为 ,物质R的溶解性属于 ,第二次蒸发后所得溶液中R的质量分数为 。

7.在一个温度不变的密闭容器内,放入一杯饱和的硫酸铜溶液,用细线吊住一块有缺口的硫酸铜晶体浸在溶液中(如图所示),过几天后观察到:晶体上的缺口 (填“有”或“没有”)了;晶体的质量 (填“减少”“增加”或“不变”);此时的硫酸铜溶液是

(填“饱和”或“不饱和”)溶液。

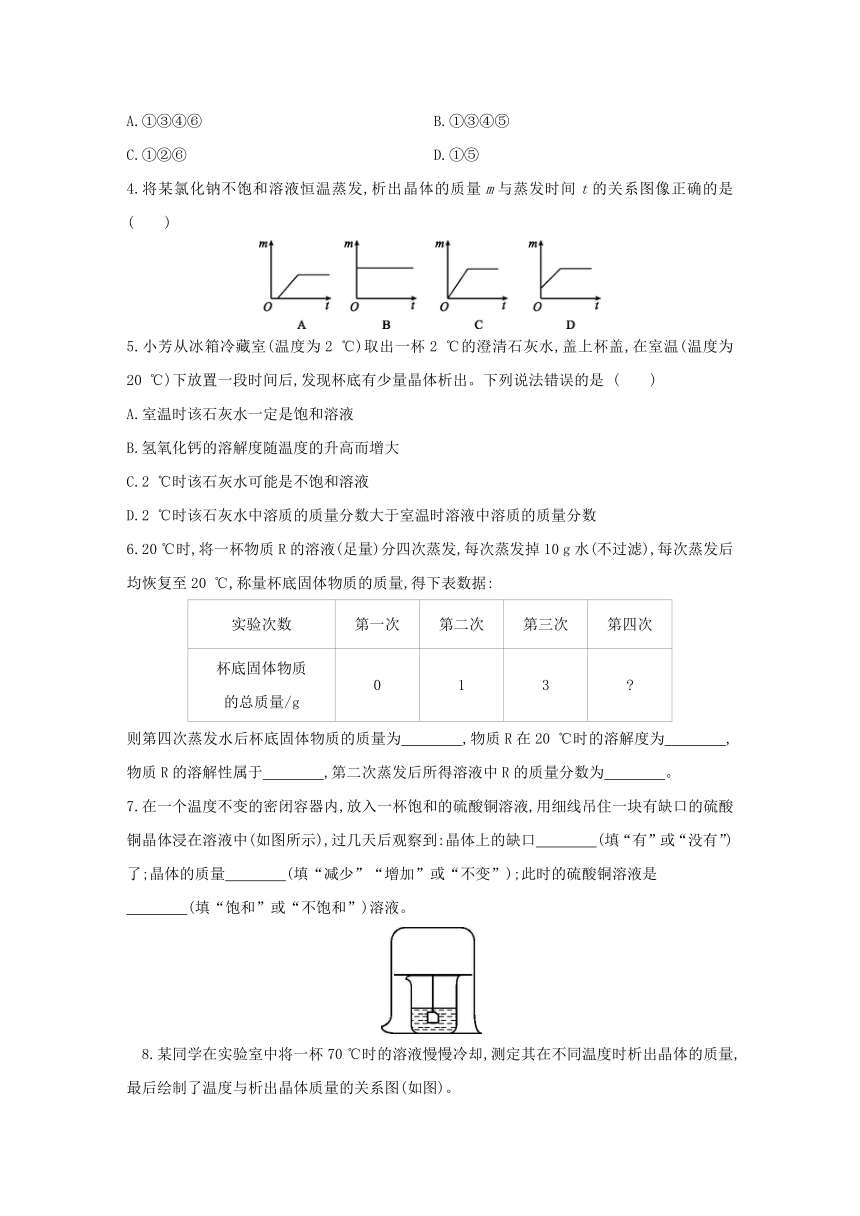

8.某同学在实验室中将一杯70 ℃时的溶液慢慢冷却,测定其在不同温度时析出晶体的质量,最后绘制了温度与析出晶体质量的关系图(如图)。

(1)该溶液中溶质的溶解度随温度的升高如何变化

(2)70 ℃时,该溶液是饱和溶液吗 为什么

(3)该溶液大约在多少摄氏度时变成饱和溶液

9.20 ℃时将某物质的溶液蒸发60 g水后,温度恢复至20 ℃,析出无水晶体5 g,再蒸发60 g水,温度仍恢复至20 ℃,又析出无水晶体6 g。下列叙述中正确的是 ( )

A.将原溶液变成饱和溶液,需补充溶质1 g

B.20 ℃时该溶质的溶解度为5 g

C.将原溶液变成饱和溶液,需补充溶质6 g

D.20 ℃时该溶质的溶解度为8.3 g

10.[2021·江干区期中] t ℃时,将一定质量的某物质的不饱和溶液分成三等份,分别加热蒸发溶剂,然后把温度降至t ℃。已知从三份溶液中蒸发出的溶剂质量分别为10 g、20 g、30 g,析出晶体(不含结晶水)的质量分别为a g、b g、c g,则a、b、c三者的关系是 ( )

A.c=2b-a B.c=a+b C.c=a+2b D.c=2a+b

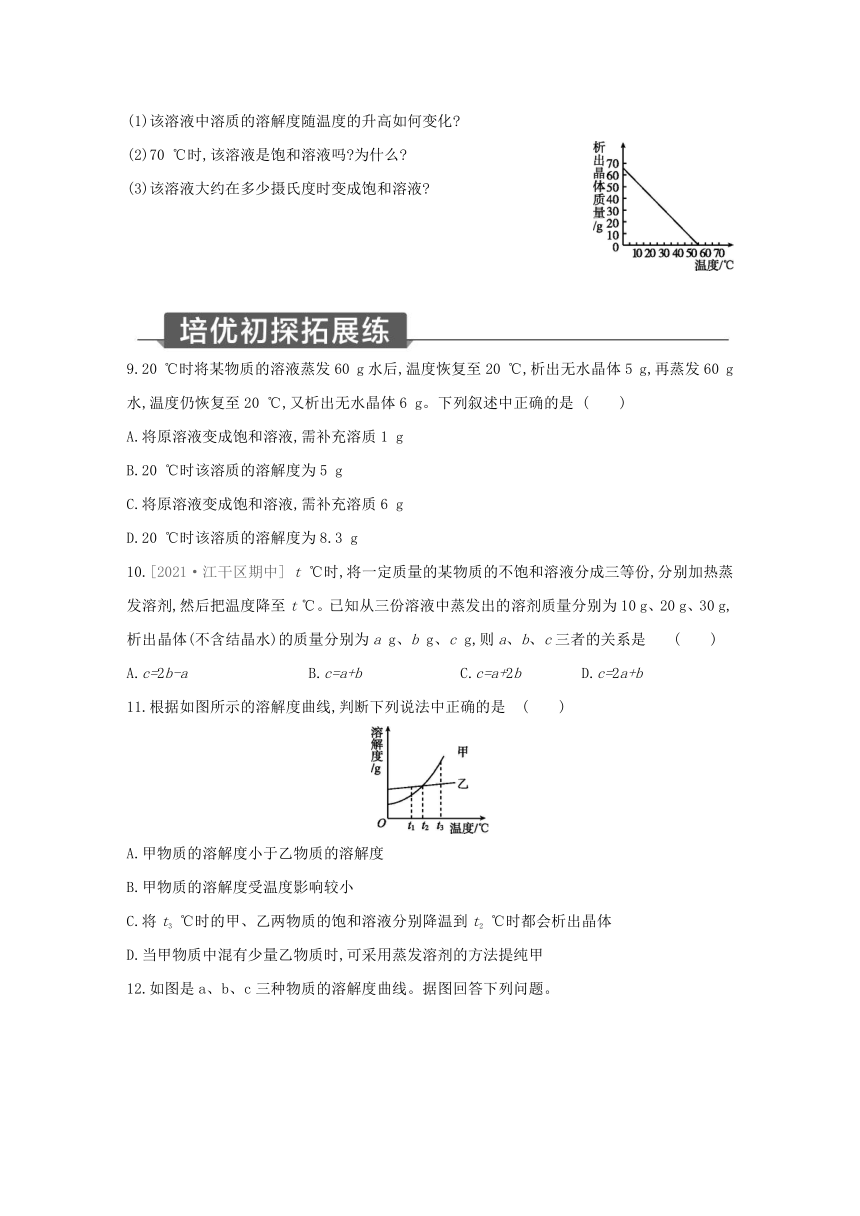

11.根据如图所示的溶解度曲线,判断下列说法中正确的是 ( )

A.甲物质的溶解度小于乙物质的溶解度

B.甲物质的溶解度受温度影响较小

C.将t3 ℃时的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温到t2 ℃时都会析出晶体

D.当甲物质中混有少量乙物质时,可采用蒸发溶剂的方法提纯甲

12.如图是a、b、c三种物质的溶解度曲线。据图回答下列问题。

(1)三种物质中溶解度随着温度升高而减小的是 。

(2)t2 ℃时,物质a的溶解度与物质 的溶解度相等。

(3)t3 ℃时,把80 g物质a加到200 g水中充分搅拌、静置,形成的是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(4)t3 ℃时,将等质量a和b的饱和溶液分别降温到t1 ℃时,析出晶体的质量关系是 (填字母)。

A.a>b B.a=b C.a(5)若a物质中含有少量的b物质,提纯a物质的方法是 (填“降温”或“蒸发”)结晶。

13.小强设计了一个有趣的实验(如图所示),经过很长一段时间后,他观察到小试管内有晶体析出(注:浓硫酸具有吸水性)。

(1)以下是小强对这种现象解释的部分内容,请你帮他把其余的解释内容续写完整:浓硫酸具有吸水性, 。

(2)若实验前后温度不变,则实验后的硝酸钾溶液的溶质质量分数 (填“大于”“小于”或“等于”)原饱和硝酸钾溶液的溶质质量分数。

答案

核心·易错

(1)× (2)× (3)× (4)×

能力提升拔尖练

1.C 从海水中获得食盐主要是利用阳光和风蒸发水分,使氯化钠晶体析出。

2.D 若原溶液不饱和,蒸发溶剂不一定会有晶体析出。

3.A 加入少量白色无水硫酸铜粉末后,硫酸铜会结合水变成五水硫酸铜,使饱和硫酸铜溶液中溶剂质量减少,析出晶体,溶质和溶液质量也减少,由于溶液仍然是饱和溶液,温度没变,溶解度不变,所以溶质质量分数不变。

4.A 不饱和溶液恒温蒸发水至饱和之前不会析出晶体,达到饱和后再恒温蒸发水才开始析出晶体。

5.B

氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小。

6.5 g 20 g 易溶 16.7%

20 ℃时,第二次蒸发掉10 g水后,析出固体的质量为1 g,此时溶液为饱和溶液,第三次蒸发掉10 g水后,析出固体总质量为3 g,可知20 ℃时,10 g水中最多可溶解2 g该物质,则第四次蒸发水后杯底固体物质的质量为3 g+2 g=5 g。

7.没有 不变 饱和

在饱和硫酸铜溶液中溶解和结晶是同时进行的,硫酸铜晶体的缺口会逐渐消失,但晶体的质量不变,硫酸铜溶液仍然是饱和溶液。

在饱和溶液中,溶解和结晶是同时进行的,单位时间内溶解的质量等于结晶出来的固体的质量。

8.(1)该溶液中溶质的溶解度随温度的升高而增大。

(2)不是,因为溶液温度由70 ℃降至55 ℃时,没有溶质析出,说明70 ℃时,该溶液是不饱和溶液。

(3)该溶液大约在55 ℃时变成饱和溶液。

培优初探拓展练

9.A

10.A 根据溶液的均一性、稳定性,以及不饱和溶液蒸发掉一部分的水后,会变成饱和溶液,如果继续蒸发水,就会有晶体析出的原理,并结合题意可得:将其中的任意一份该物质的不饱和溶液蒸发掉10 g水会析出a g晶体,并且将其中的另两份分别继续蒸发掉10 g和20 g溶剂(即题干中所说的蒸发20 g和30 g溶剂),那么它们分别又析出(b-a) g和2(b-a) g晶体,使它们析出晶体总质量分别是b g[即a g+(b-a) g]和c g[即a g+2(b-a) g]。因此,可以得出c=a+2(b-a)=2b-a。

11.C 温度低于t2 ℃时甲的溶解度小于乙的溶解度;温度为t2 ℃时二者的溶解度相等;温度高于t2 ℃时甲的溶解度大于乙的溶解度。甲的溶解度受温度影响较大,乙的溶解度受温度影响较小。甲和乙的溶解度都随温度降低而减小,所以将t3 ℃时的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温到t2 ℃时都会析出晶体。甲的溶解度随温度降低而减小且受温度影响较大,所以冷却热饱和溶液会大量结晶析出;乙的溶解度受温度影响较小,冷却热饱和溶液会析出极少的晶体;所以当甲物质中混有少量乙物质时,可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲。

12.(1)c (2)b (3)不饱和 (4)A (5)降温

13.(1)可以吸收硝酸钾溶液中挥发出来的水分,从而使饱和硝酸钾溶液中的溶剂减少,溶质析出(合理即可)

(2)等于

温度不变,则物质的溶解度也不变,即实验前后的两种溶液均是相同温度下的饱和溶液,所以溶质质量分数相等。

第1课时 物质的结晶

核心·易错

判断下列说法的正误(在括号内打“√”或“×”):

(1)晶体和非晶体都有固定的熔点。 ( )

(2)溶解度受温度影响比较小的固体物质,一般用冷却

热饱和溶液的方法结晶。 ( )

(3)溶解度受温度影响比较大的固体物质,一般用蒸发溶剂的方法结晶。 ( )

(4)海水晒盐是利用冷却热饱和溶液的方法结晶。 ( )

[核心知识]

1.溶解度受温度影响比较小的固体物质,一般用蒸发溶剂的方法结晶。

2.溶解度受温度影响比较大的固体物质,一般用冷却热饱和溶液(降温)的方法结晶。

[易错点拨] 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点。

1.据《说文解字》记载,我们的祖先在神农氏时代就开始利用海水晒盐。海水晒盐的原理是 ( )

A.日晒风吹使海水中的氯化钠蒸发

B.日晒风吹使溶液由饱和变为不饱和

C.日晒风吹使水分蒸发,晶体析出

D.日晒风吹使氯化钠的溶解度变小

2.下列相关说法错误的是 ( )

A.饱和溶液降温析出晶体后的溶液还是饱和溶液

B.饱和溶液降低温度不一定有晶体析出

C.从溶液中析出的晶体不一定含有结晶水

D.把溶液中的溶剂蒸发掉一些一定会析出晶体

3.t ℃时,在饱和硫酸铜溶液中加入少量白色无水硫酸铜粉末,温度保持t ℃不变,下列叙述正确的是 ( )

①有蓝色晶体析出 ②饱和溶液总质量不变 ③饱和溶液中溶质质量减少 ④饱和溶液中溶剂质量减少 ⑤饱和溶液的质量分数减小 ⑥饱和溶液的浓度不变

A.①③④⑥ B.①③④⑤

C.①②⑥ D.①⑤

4.将某氯化钠不饱和溶液恒温蒸发,析出晶体的质量m与蒸发时间t的关系图像正确的是( )

5.小芳从冰箱冷藏室(温度为2 ℃)取出一杯2 ℃的澄清石灰水,盖上杯盖,在室温(温度为20 ℃)下放置一段时间后,发现杯底有少量晶体析出。下列说法错误的是 ( )

A.室温时该石灰水一定是饱和溶液

B.氢氧化钙的溶解度随温度的升高而增大

C.2 ℃时该石灰水可能是不饱和溶液

D.2 ℃时该石灰水中溶质的质量分数大于室温时溶液中溶质的质量分数

6.20 ℃时,将一杯物质R的溶液(足量)分四次蒸发,每次蒸发掉10 g水(不过滤),每次蒸发后均恢复至20 ℃,称量杯底固体物质的质量,得下表数据:

实验次数 第一次 第二次 第三次 第四次

杯底固体物质 的总质量/g 0 1 3

则第四次蒸发水后杯底固体物质的质量为 ,物质R在20 ℃时的溶解度为 ,物质R的溶解性属于 ,第二次蒸发后所得溶液中R的质量分数为 。

7.在一个温度不变的密闭容器内,放入一杯饱和的硫酸铜溶液,用细线吊住一块有缺口的硫酸铜晶体浸在溶液中(如图所示),过几天后观察到:晶体上的缺口 (填“有”或“没有”)了;晶体的质量 (填“减少”“增加”或“不变”);此时的硫酸铜溶液是

(填“饱和”或“不饱和”)溶液。

8.某同学在实验室中将一杯70 ℃时的溶液慢慢冷却,测定其在不同温度时析出晶体的质量,最后绘制了温度与析出晶体质量的关系图(如图)。

(1)该溶液中溶质的溶解度随温度的升高如何变化

(2)70 ℃时,该溶液是饱和溶液吗 为什么

(3)该溶液大约在多少摄氏度时变成饱和溶液

9.20 ℃时将某物质的溶液蒸发60 g水后,温度恢复至20 ℃,析出无水晶体5 g,再蒸发60 g水,温度仍恢复至20 ℃,又析出无水晶体6 g。下列叙述中正确的是 ( )

A.将原溶液变成饱和溶液,需补充溶质1 g

B.20 ℃时该溶质的溶解度为5 g

C.将原溶液变成饱和溶液,需补充溶质6 g

D.20 ℃时该溶质的溶解度为8.3 g

10.[2021·江干区期中] t ℃时,将一定质量的某物质的不饱和溶液分成三等份,分别加热蒸发溶剂,然后把温度降至t ℃。已知从三份溶液中蒸发出的溶剂质量分别为10 g、20 g、30 g,析出晶体(不含结晶水)的质量分别为a g、b g、c g,则a、b、c三者的关系是 ( )

A.c=2b-a B.c=a+b C.c=a+2b D.c=2a+b

11.根据如图所示的溶解度曲线,判断下列说法中正确的是 ( )

A.甲物质的溶解度小于乙物质的溶解度

B.甲物质的溶解度受温度影响较小

C.将t3 ℃时的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温到t2 ℃时都会析出晶体

D.当甲物质中混有少量乙物质时,可采用蒸发溶剂的方法提纯甲

12.如图是a、b、c三种物质的溶解度曲线。据图回答下列问题。

(1)三种物质中溶解度随着温度升高而减小的是 。

(2)t2 ℃时,物质a的溶解度与物质 的溶解度相等。

(3)t3 ℃时,把80 g物质a加到200 g水中充分搅拌、静置,形成的是 (填“饱和”或“不饱和”)溶液。

(4)t3 ℃时,将等质量a和b的饱和溶液分别降温到t1 ℃时,析出晶体的质量关系是 (填字母)。

A.a>b B.a=b C.a(5)若a物质中含有少量的b物质,提纯a物质的方法是 (填“降温”或“蒸发”)结晶。

13.小强设计了一个有趣的实验(如图所示),经过很长一段时间后,他观察到小试管内有晶体析出(注:浓硫酸具有吸水性)。

(1)以下是小强对这种现象解释的部分内容,请你帮他把其余的解释内容续写完整:浓硫酸具有吸水性, 。

(2)若实验前后温度不变,则实验后的硝酸钾溶液的溶质质量分数 (填“大于”“小于”或“等于”)原饱和硝酸钾溶液的溶质质量分数。

答案

核心·易错

(1)× (2)× (3)× (4)×

能力提升拔尖练

1.C 从海水中获得食盐主要是利用阳光和风蒸发水分,使氯化钠晶体析出。

2.D 若原溶液不饱和,蒸发溶剂不一定会有晶体析出。

3.A 加入少量白色无水硫酸铜粉末后,硫酸铜会结合水变成五水硫酸铜,使饱和硫酸铜溶液中溶剂质量减少,析出晶体,溶质和溶液质量也减少,由于溶液仍然是饱和溶液,温度没变,溶解度不变,所以溶质质量分数不变。

4.A 不饱和溶液恒温蒸发水至饱和之前不会析出晶体,达到饱和后再恒温蒸发水才开始析出晶体。

5.B

氢氧化钙的溶解度随温度的升高而减小。

6.5 g 20 g 易溶 16.7%

20 ℃时,第二次蒸发掉10 g水后,析出固体的质量为1 g,此时溶液为饱和溶液,第三次蒸发掉10 g水后,析出固体总质量为3 g,可知20 ℃时,10 g水中最多可溶解2 g该物质,则第四次蒸发水后杯底固体物质的质量为3 g+2 g=5 g。

7.没有 不变 饱和

在饱和硫酸铜溶液中溶解和结晶是同时进行的,硫酸铜晶体的缺口会逐渐消失,但晶体的质量不变,硫酸铜溶液仍然是饱和溶液。

在饱和溶液中,溶解和结晶是同时进行的,单位时间内溶解的质量等于结晶出来的固体的质量。

8.(1)该溶液中溶质的溶解度随温度的升高而增大。

(2)不是,因为溶液温度由70 ℃降至55 ℃时,没有溶质析出,说明70 ℃时,该溶液是不饱和溶液。

(3)该溶液大约在55 ℃时变成饱和溶液。

培优初探拓展练

9.A

10.A 根据溶液的均一性、稳定性,以及不饱和溶液蒸发掉一部分的水后,会变成饱和溶液,如果继续蒸发水,就会有晶体析出的原理,并结合题意可得:将其中的任意一份该物质的不饱和溶液蒸发掉10 g水会析出a g晶体,并且将其中的另两份分别继续蒸发掉10 g和20 g溶剂(即题干中所说的蒸发20 g和30 g溶剂),那么它们分别又析出(b-a) g和2(b-a) g晶体,使它们析出晶体总质量分别是b g[即a g+(b-a) g]和c g[即a g+2(b-a) g]。因此,可以得出c=a+2(b-a)=2b-a。

11.C 温度低于t2 ℃时甲的溶解度小于乙的溶解度;温度为t2 ℃时二者的溶解度相等;温度高于t2 ℃时甲的溶解度大于乙的溶解度。甲的溶解度受温度影响较大,乙的溶解度受温度影响较小。甲和乙的溶解度都随温度降低而减小,所以将t3 ℃时的甲、乙两物质的饱和溶液分别降温到t2 ℃时都会析出晶体。甲的溶解度随温度降低而减小且受温度影响较大,所以冷却热饱和溶液会大量结晶析出;乙的溶解度受温度影响较小,冷却热饱和溶液会析出极少的晶体;所以当甲物质中混有少量乙物质时,可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲。

12.(1)c (2)b (3)不饱和 (4)A (5)降温

13.(1)可以吸收硝酸钾溶液中挥发出来的水分,从而使饱和硝酸钾溶液中的溶剂减少,溶质析出(合理即可)

(2)等于

温度不变,则物质的溶解度也不变,即实验前后的两种溶液均是相同温度下的饱和溶液,所以溶质质量分数相等。

同课章节目录

- 第1章 水和水的溶液

- 第1节 地球上的水

- 第2节 水的组成

- 第3节 水的浮力

- 第4节 物质在水中的分散状况

- 第5节 物质的溶解

- 第6节 物质的分离

- 第7节 水资源的利用、开发和保护

- 第2章 天气与气候

- 第1节 大气层

- 第2节 气温

- 第3节 大气的压强

- 第4节 风和降水

- 第5节 天气预报

- 第6节 气候和影响气候的因素

- 第7节 我国的气候特征与主要气象灾害

- 第3章 生命活动的调节

- 第1节 植物生命活动的调节

- 第2节 人体的激素调节

- 第3节 神经调节

- 第4节 动物的行为

- 第5节 体温的控制

- 第4章 电路探秘

- 第1节 电荷与电流

- 第2节 电流的测量

- 第3节 物质的导电性与电阻

- 第4节 变阻器

- 第5节 电压的测量

- 第6节 电流与电压、电阻的关系

- 第7节 电路分析与应用

- 研究性学习课题

- 一 测定本地区的“酸雨”情况及分析原因

- 二 太阳黑子活动与本地区降水的关系

- 三 训练小动物建立某种条件反射

- 四 调查在自然界或生命活动中的电现象