第2课《说和做——记闻一多先生言行片段》课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课《说和做——记闻一多先生言行片段》课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-02 21:20:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

死与生都是生命的本质,两者交融在一起,死是生的动力,生是死的结束,生与死互为始终。所以死亡是生命的一种特殊状态,也可以说它是新生命诞生时必然要经历的“奠基礼”。

闻一多

说和做——记闻一多先生言行片段

1.把握文章内容,梳理闻一多先生的“说” 和“做”。

2.品味语言,揣摩语句含义,理解文中细节描写的作用。

3.学习闻一多先生崇高的品格和革命精神。

学习目标

闻一多,湖北浠水人,是_____、_____、_______,代表诗集《_____》、《______》,学术著作《_____》、《_____》等。

本文作者_______,诗人,代表诗集《_____》。

自主先学-文学常识

朗读第一条课下注释,完成以下填空

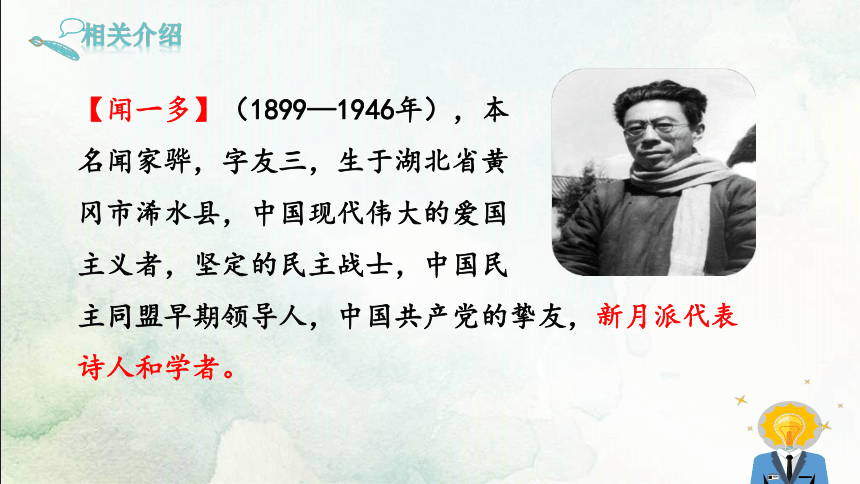

【闻一多】(1899—1946年),本

名闻家骅,字友三,生于湖北省黄

冈市浠水县,中国现代伟大的爱国

主义者,坚定的民主战士,中国民

主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

相关介绍

【臧克家】(1905—2004年),山东潍坊诸城人,笔名少全、何嘉。是闻一多的学生,现代诗人,忠诚的爱国主义者。 1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名, 1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。他的作品语言生动形象、精炼含蓄、富于感情、富于音乐美。

走近作者

地壳 炯炯 赫然 淋漓 气冲斗牛 澎 湃 校补

qiào

jiǒng

hè

dǒu

péng pài

lín lí

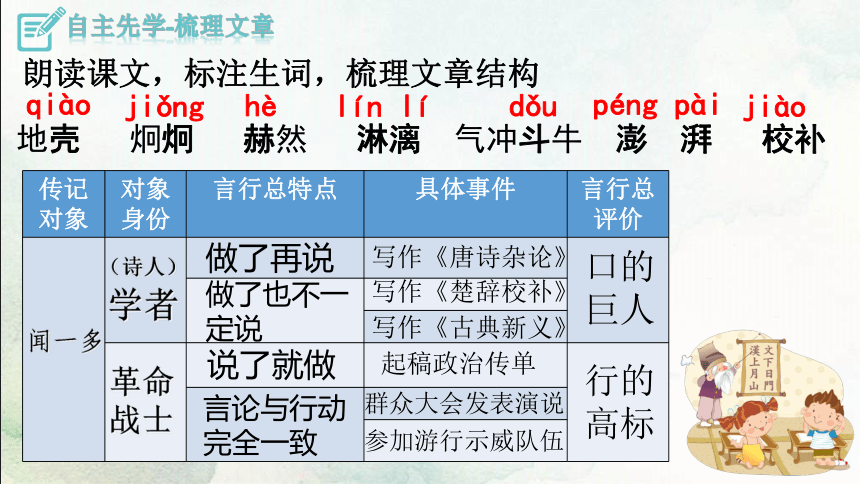

自主先学-梳理文章

朗读课文,标注生词,梳理文章结构

传记对象 对象身份 言行总特点 具体事件 言行总评价

jiào

闻一多

学者

革命战士

做了再说

做了也不一定说

说了就做

言论与行动完全一致

写作《唐诗杂论》

写作《楚辞校补》

写作《古典新义》

起稿政治传单

群众大会发表演说

参加游行示威队伍

口的巨人

行的高标

(诗人)

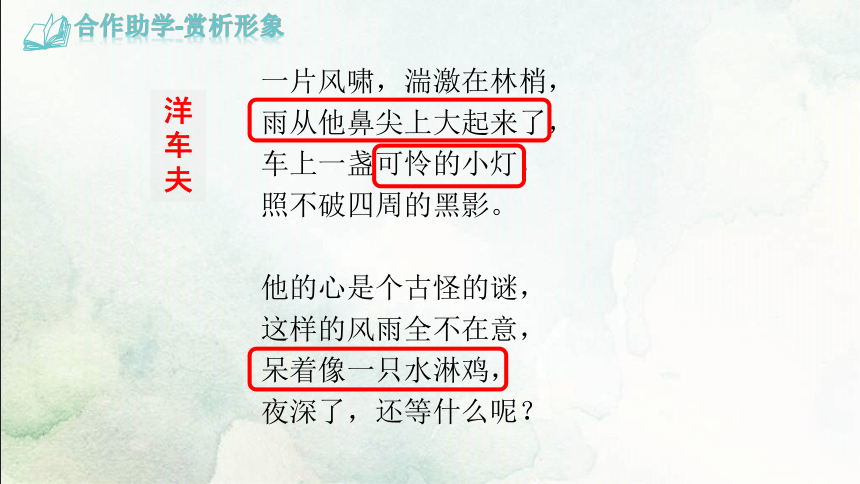

洋车夫

一片风啸,湍激在林梢,

雨从他鼻尖上大起来了,

车上一盏可怜的小灯,

照不破四周的黑影。

他的心是个古怪的谜,

这样的风雨全不在意,

呆着像一只水淋鸡,

夜深了,还等什么呢?

合作助学-赏析形象

再读文章,批注带有修辞手法、描写方法的句子,深入感知闻一多的形象。

合作助学-欣赏语言

小组合作,分享你的想法,并用以下模式规范自己的表述:

_________这一句运用了______手法,写出了_______,表达了__________。

1、说说下列句子的含义,注意其中加线部分的意思。

1、那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

“诗兴不作” “作”,起。 “诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。 转入对我国古典文化的深入研究。

揣摩语言

“开一剂救济的文化药方”是比喻的说法。指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。 企图从文化上寻找振兴民族的途径。

“望闻问切”是比拟的说法,把我们的民族比成一个病人,说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。

2、他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

3、1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

4、深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

“它”指深夜灯火。 闻一多 在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。

“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“潜心贯注” 和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。

5、他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

合作探究

1、这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

穿插了语言描写、肖像描写、细节描写。

语言描写,举例略。

肖像描写,如炯炯目光、头发零乱、昂首挺胸、长须飘飘、目不窥园。

细节描写,如“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”。

能起到具体再现闻先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。

1、这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

2、 哪些词句十分深刻地刻画了闻一多先生治学的目的、态度与精神?

文章的第一部分为了突出闻先生孜孜、日夜不懈的治学精神,有些词句用得很考究。比如写其钻研古代典籍的目的,用了“吃尽”“消化尽”“远射”“文化药方”等词语,用比喻的手法准确地表达了闻先生全身心投入研究,执著地寻求解救民族衰微的良药。

作者写闻先生治学的严谨,用“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”一组成语,以整齐的句式,流泻的激情,热情赞美了闻一多治学专心致志的程度。又用了“群蚁排衙”一个比喻的词语,就把密密麻麻小楷的形象生动地刻画了出来。又如写其孜孜不倦、废寝忘食的精神,一“贪”一“惜”,既深刻,又形象。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。抗战八年中,他留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。

1945年12月1日,国民党云南地方当局调动武装特务军警,冲入西南联大和云南大学校园,残酷镇压爱国学生,死4人,伤数十人,制造了震惊中外的“一二.一”惨案。闻一多得知惨案消息后,悲愤已极。带领家属子女赴烈士灵堂祭奠,并亲书“民不畏死,奈何以死惧之”的挽联。

3、闻一多先生的事迹很多,试为本文补充一两个事例

4、文章前后两部分都说到了闻一多先生的“说”和“做”,他在两个方面的“说”与“做”矛盾不矛盾?意义是否相同?

尽管闻先生在两个方面对待“说”与“做”的情况迥然不同,但实质上二者并不矛盾。二者统一在言论与行动的完全一致,而且以宝贵的生命“证实了他的‘言’和‘行’”。言行一致是闻先生人格的写照。前后两部分既刻画了闻先生力戒空言、崇尚实干的学术道德,又刻画了为民主事业作狮子吼的慷慨陈词、昂首挺胸的战士形象。

一个“说”字,很普通,作者却赋予多种含义。开头引用的闻一多自述中的“说”,是向人家宣告自己要干什么或告白自己干了什么的意思;

可是第5段中“他并没有‘说’,但他‘做’了”中的“说”以及第6段中的“说”,则有吹嘘、自诩的意思,前一部分中的“没有‘说’”,主要是赞扬闻一多先生的实干精神和谦虚美德;

“作为革命家”,闻一多的“说”,是对于革命的宣传和动员,是对反动派的揭露和斥责,实际上也就不但是“言”,也是“行”了。一个“说”字,竟然表达这么多的意思!这种结合一定语言环境灵活地赋予同一个词以不同含义的表现手法,是耐人寻味的。

死水

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些废铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

飘满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看他造出个什么世界。

1、抓住人物的关键特征(外在特征和精神特征)

2、恰当运用一定的人物描写方法

3、恰当运用一定的修辞手法

怎样让人物形象立体又丰满?

小结

如若,闻一多和你一样在教室中学习,他会是什么样的听课状态?请你依据你所理解的闻一多,尽情发挥想象,描写一个“闻一多听课场景”。

检测促学-人物再造

请仿照本课的行文思路,重新为邓稼先作传。

作业布置-仿文巩固

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

拓展延伸

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

毛泽东赞扬闻一多:

红烛啊!

这样红的烛!

红烛

红烛

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

红烛啊!

是谁制的蜡--给你躯体

是谁点的火--点着灵魂

红烛颂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来--

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血--

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊! "莫问收获,但问耕耘。"

死与生都是生命的本质,两者交融在一起,死是生的动力,生是死的结束,生与死互为始终。所以死亡是生命的一种特殊状态,也可以说它是新生命诞生时必然要经历的“奠基礼”。

闻一多

说和做——记闻一多先生言行片段

1.把握文章内容,梳理闻一多先生的“说” 和“做”。

2.品味语言,揣摩语句含义,理解文中细节描写的作用。

3.学习闻一多先生崇高的品格和革命精神。

学习目标

闻一多,湖北浠水人,是_____、_____、_______,代表诗集《_____》、《______》,学术著作《_____》、《_____》等。

本文作者_______,诗人,代表诗集《_____》。

自主先学-文学常识

朗读第一条课下注释,完成以下填空

【闻一多】(1899—1946年),本

名闻家骅,字友三,生于湖北省黄

冈市浠水县,中国现代伟大的爱国

主义者,坚定的民主战士,中国民

主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

相关介绍

【臧克家】(1905—2004年),山东潍坊诸城人,笔名少全、何嘉。是闻一多的学生,现代诗人,忠诚的爱国主义者。 1932年开始写新诗,以一篇《老马》成名, 1933年出版了第一部诗集《烙印》,这是他最具影响的作品。他的作品语言生动形象、精炼含蓄、富于感情、富于音乐美。

走近作者

地壳 炯炯 赫然 淋漓 气冲斗牛 澎 湃 校补

qiào

jiǒng

hè

dǒu

péng pài

lín lí

自主先学-梳理文章

朗读课文,标注生词,梳理文章结构

传记对象 对象身份 言行总特点 具体事件 言行总评价

jiào

闻一多

学者

革命战士

做了再说

做了也不一定说

说了就做

言论与行动完全一致

写作《唐诗杂论》

写作《楚辞校补》

写作《古典新义》

起稿政治传单

群众大会发表演说

参加游行示威队伍

口的巨人

行的高标

(诗人)

洋车夫

一片风啸,湍激在林梢,

雨从他鼻尖上大起来了,

车上一盏可怜的小灯,

照不破四周的黑影。

他的心是个古怪的谜,

这样的风雨全不在意,

呆着像一只水淋鸡,

夜深了,还等什么呢?

合作助学-赏析形象

再读文章,批注带有修辞手法、描写方法的句子,深入感知闻一多的形象。

合作助学-欣赏语言

小组合作,分享你的想法,并用以下模式规范自己的表述:

_________这一句运用了______手法,写出了_______,表达了__________。

1、说说下列句子的含义,注意其中加线部分的意思。

1、那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。

“诗兴不作” “作”,起。 “诗兴不作”就是写诗的兴致减少了。 转入对我国古典文化的深入研究。

揣摩语言

“开一剂救济的文化药方”是比喻的说法。指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。 企图从文化上寻找振兴民族的途径。

“望闻问切”是比拟的说法,把我们的民族比成一个病人,说明闻一多当时从文化研究上来探求救国的方法,也还仅仅是走出了第一步。

2、他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

3、1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。

4、深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

“它”指深夜灯火。 闻一多 在一盏孤灯的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。

“漂白了的四壁”引自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。课文中引用“漂白了的四壁”,意在表现闻先生深夜从事学术研究那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“潜心贯注” 和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事情使他分心。

5、他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

合作探究

1、这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

穿插了语言描写、肖像描写、细节描写。

语言描写,举例略。

肖像描写,如炯炯目光、头发零乱、昂首挺胸、长须飘飘、目不窥园。

细节描写,如“一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙”。

能起到具体再现闻先生那令人尊敬的高大形象的作用,使他的精神、品格、作风仿佛都成了可以具体感知的东西。

1、这篇文章在叙述中穿插了哪些形象的描写?说说这些描写的作用。

2、 哪些词句十分深刻地刻画了闻一多先生治学的目的、态度与精神?

文章的第一部分为了突出闻先生孜孜、日夜不懈的治学精神,有些词句用得很考究。比如写其钻研古代典籍的目的,用了“吃尽”“消化尽”“远射”“文化药方”等词语,用比喻的手法准确地表达了闻先生全身心投入研究,执著地寻求解救民族衰微的良药。

作者写闻先生治学的严谨,用“目不窥园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血”一组成语,以整齐的句式,流泻的激情,热情赞美了闻一多治学专心致志的程度。又用了“群蚁排衙”一个比喻的词语,就把密密麻麻小楷的形象生动地刻画了出来。又如写其孜孜不倦、废寝忘食的精神,一“贪”一“惜”,既深刻,又形象。

1937年抗战开始,他在昆明西南联大任教。抗战八年中,他留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利不剃去,表示了抗战到底的决心。

1945年12月1日,国民党云南地方当局调动武装特务军警,冲入西南联大和云南大学校园,残酷镇压爱国学生,死4人,伤数十人,制造了震惊中外的“一二.一”惨案。闻一多得知惨案消息后,悲愤已极。带领家属子女赴烈士灵堂祭奠,并亲书“民不畏死,奈何以死惧之”的挽联。

3、闻一多先生的事迹很多,试为本文补充一两个事例

4、文章前后两部分都说到了闻一多先生的“说”和“做”,他在两个方面的“说”与“做”矛盾不矛盾?意义是否相同?

尽管闻先生在两个方面对待“说”与“做”的情况迥然不同,但实质上二者并不矛盾。二者统一在言论与行动的完全一致,而且以宝贵的生命“证实了他的‘言’和‘行’”。言行一致是闻先生人格的写照。前后两部分既刻画了闻先生力戒空言、崇尚实干的学术道德,又刻画了为民主事业作狮子吼的慷慨陈词、昂首挺胸的战士形象。

一个“说”字,很普通,作者却赋予多种含义。开头引用的闻一多自述中的“说”,是向人家宣告自己要干什么或告白自己干了什么的意思;

可是第5段中“他并没有‘说’,但他‘做’了”中的“说”以及第6段中的“说”,则有吹嘘、自诩的意思,前一部分中的“没有‘说’”,主要是赞扬闻一多先生的实干精神和谦虚美德;

“作为革命家”,闻一多的“说”,是对于革命的宣传和动员,是对反动派的揭露和斥责,实际上也就不但是“言”,也是“行”了。一个“说”字,竟然表达这么多的意思!这种结合一定语言环境灵活地赋予同一个词以不同含义的表现手法,是耐人寻味的。

死水

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些废铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

飘满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看他造出个什么世界。

1、抓住人物的关键特征(外在特征和精神特征)

2、恰当运用一定的人物描写方法

3、恰当运用一定的修辞手法

怎样让人物形象立体又丰满?

小结

如若,闻一多和你一样在教室中学习,他会是什么样的听课状态?请你依据你所理解的闻一多,尽情发挥想象,描写一个“闻一多听课场景”。

检测促学-人物再造

请仿照本课的行文思路,重新为邓稼先作传。

作业布置-仿文巩固

有的人活着

他已经死了

有的人死了

他还活着

—臧克家《有的人》

拓展延伸

闻一多拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

——《别了,司徒雷登》

毛泽东赞扬闻一多:

红烛啊!

这样红的烛!

红烛

红烛

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色

红烛啊!

是谁制的蜡--给你躯体

是谁点的火--点着灵魂

红烛颂

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要"烧"出你的光来--

这正是自然的方法。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血--

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉的花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊! "莫问收获,但问耕耘。"

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读