2021-2022学年高一下学期生物人教版必修2-3.1DNA是主要的遗传物质课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高一下学期生物人教版必修2-3.1DNA是主要的遗传物质课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-03 15:38:26 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

基因的本质

DNA是主要的遗传物质

第三章

艾弗里的实验有足够的说服力。

但是艾弗里在论文中也十分谨慎:当然有可能,由其他微量物质造成的,这些微量物质或者吸附在它(DNA)上面,或者与它紧密结合在一起,因此检测不出来。

你认为艾弗里那么谨慎的原因是什么?体现了艾弗里的什么品质?

假如我们也回到了二十世纪,于1944年在阅读了艾弗里的论文后,你也对蛋白质是遗传物质这个主流观点产生了怀疑。

提出问题

DNA和蛋白质,究竟哪一种是遗传物质呢?

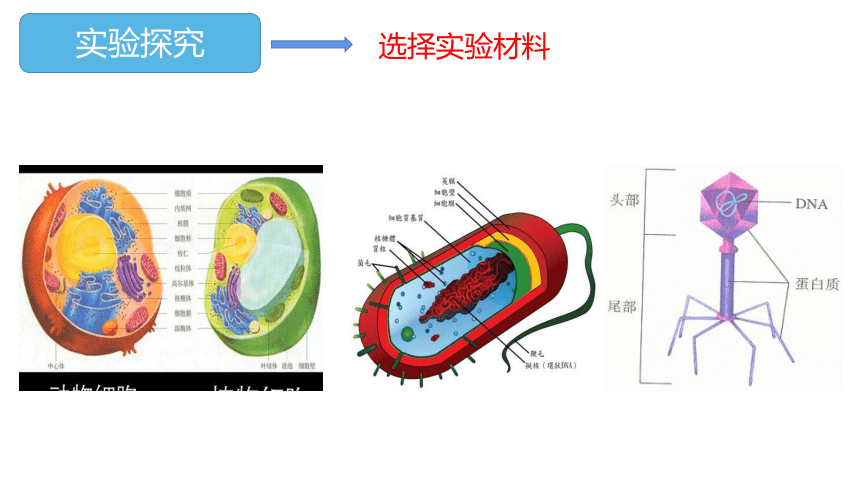

实验探究

选择实验材料

(1)结构:头部和尾部的外壳是由 构成,头部内含有 。

(2)与大肠杆菌的关系:

(3)增殖特点:在 的作用下,利用

来合成自身的组成成分,进行大量增殖。

蛋白质

DNA

寄生

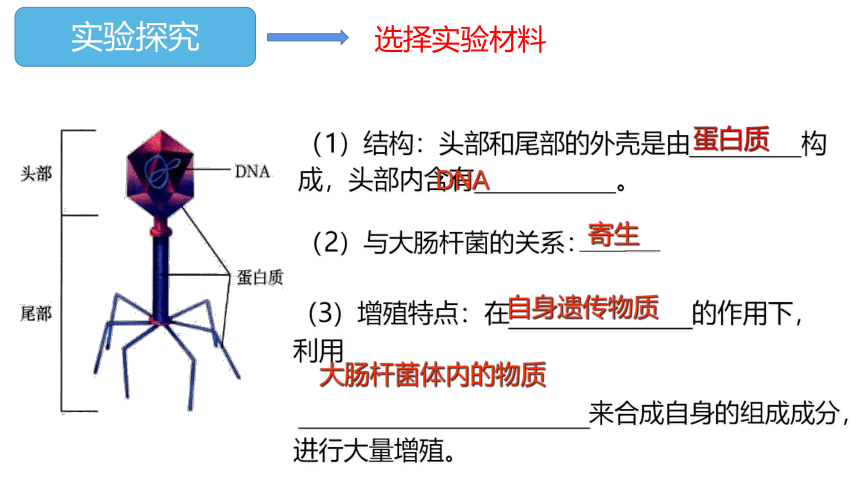

实验探究

选择实验材料

自身遗传物质

大肠杆菌体内的物质

注入自身遗传物质

复制、合成

吸附

组装

释放

吸附

注入

复制、合成

组装

释放

是哪种物质进入到大肠杆菌内?

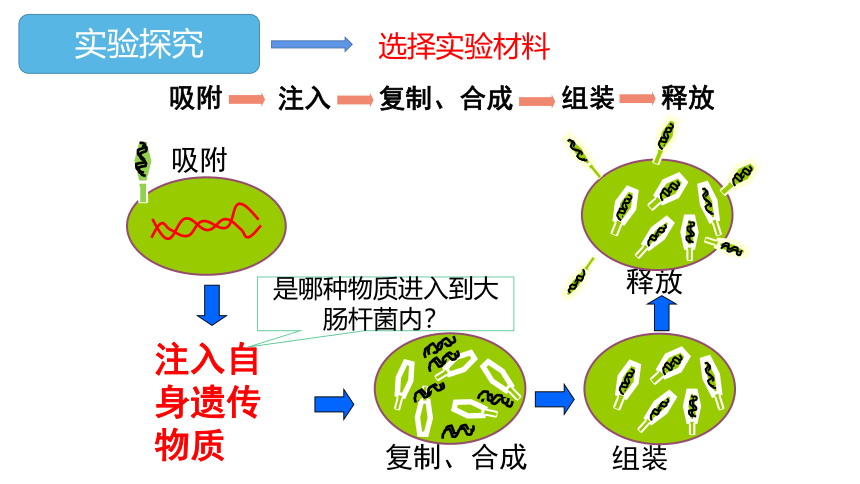

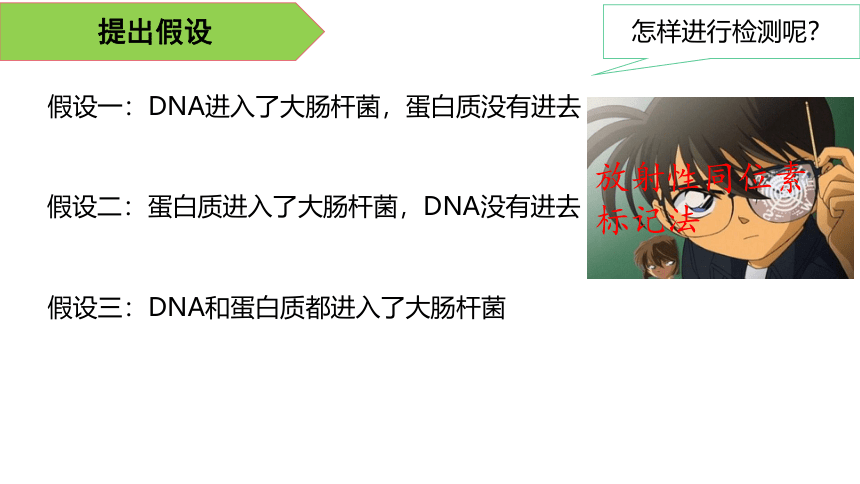

实验探究

选择实验材料

提出假设

假设一:DNA进入了大肠杆菌,蛋白质没有进去

假设二:蛋白质进入了大肠杆菌,DNA没有进去

假设三:DNA和蛋白质都进入了大肠杆菌

怎样进行检测呢?

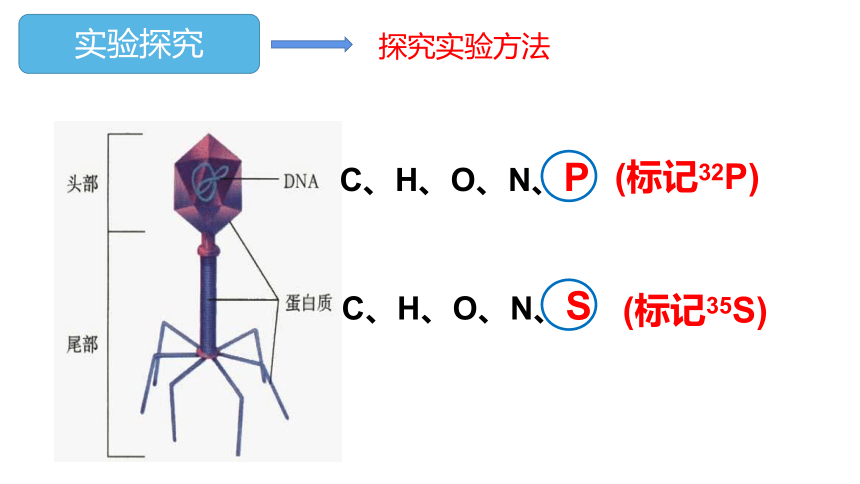

放射性同位素标记法

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

(标记32P)

(标记35S)

实验探究

探究实验方法

A 标记噬菌体

B 将噬菌体与其吸附的大肠杆菌分离

C 检测放射性分布

D 被标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌

实验探究

探究实验步骤

方案一:先用同时含32P和35S的培养基培养大肠杆菌,再让噬菌体侵染含32P和35S的大肠杆菌

方案二 :分为两组,甲组标记DNA中的35S,乙组标记蛋白质外壳中的32P

同时标记还是分别标记?

实验探究

实验过程分析

分别让含有P32和S35的噬菌体侵染大肠杆菌以后,如何让噬菌体与吸附的大肠杆菌相分离?请同学们阅读书本P45页后进行回答。

①搅拌的目的是?

②离心的目的是?

实验探究

实验过程分析

演绎推理

如果符合假说一,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

如果符合假说二,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

如果符合假说三,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

有35S放射性

无放射性

无放射性

有32P放射性

无放射性

有35S放射性

有32P放射性

无放射性

无放射性

有35S放射性

无放射性

有32P放射性

甲组离心管的哪里放射性高,说明了什么?

上清液,说明了蛋白质外壳没有进入大肠杆菌。

实验验证

标记

侵染

搅拌、离心

检测放射性

乙组离心管哪里放射性高?,说明了什么?

沉淀物,说明了噬菌体的DNA进入大肠杆菌,从而说明DNA是遗传物质。

实验验证

标记

侵染

搅拌、离心

检测放射性

实验探究

实验结果分析

造成甲组沉淀物中有少量的放射性,乙组上清液中有少量放射性的原因是什么?

在甲、乙两组实验中,能检测到32P标记的DNA,但不能检测到35S标记的蛋白质外壳,说明了什么?

亲代噬菌体的DNA参与了子代DNA的组成,子代噬菌体的蛋白质外壳是利用大肠杆菌的氨基酸为原料合成的。

实验探究

实验结果分析

DNA才是噬菌体的遗传物质。

得出结论

流感病毒

烟草花叶病毒

SARS病毒

HIV病毒

所有生物的遗传物质都是DNA吗?

新型冠状病毒

流感病毒

烟草花叶病毒

HIV病毒

1928年,格里菲斯

存在转化因子

01

02

03

04

1944年艾弗里

转化因子是DNA

1953年

RNA病毒的遗传物质是RNA

1952年

赫尔希和蔡斯

DNA是真正的遗传物质

遗传物质的探索

通过遗传物质的探索过程你能得到什么启示?

随着实验技术的不断创新和改进,人类对遗传物质的认识不断深化、不断完善。

科学家经过不懈探索,共同合作,通过一系列重要实验,最终揭开了DNA和基因的“神秘面纱”揭示基本的本质。

课后延伸

1.通过本节课的学习,你能得出基因是DNA还是蛋白质么?

①基因一般是指DNA片段 ②基因一定是DNA片段 哪句话更为合理?为什么?

把第一话倒过来:DNA片段就是基因,这句话正确么?

2.赫尔希和蔡斯的实验表明:在噬菌体裂解释放出的噬菌体中可以检测到32P标记的DNA,说明亲代噬菌体的DNA参与了子代DNA的组成。是如何参与的呢?两条链都参与还是只有一条链参与?

请同学们课后预习第三章基因的本质后面三节,之后尝试回答课后延伸问题。

基因的本质

DNA是主要的遗传物质

第三章

艾弗里的实验有足够的说服力。

但是艾弗里在论文中也十分谨慎:当然有可能,由其他微量物质造成的,这些微量物质或者吸附在它(DNA)上面,或者与它紧密结合在一起,因此检测不出来。

你认为艾弗里那么谨慎的原因是什么?体现了艾弗里的什么品质?

假如我们也回到了二十世纪,于1944年在阅读了艾弗里的论文后,你也对蛋白质是遗传物质这个主流观点产生了怀疑。

提出问题

DNA和蛋白质,究竟哪一种是遗传物质呢?

实验探究

选择实验材料

(1)结构:头部和尾部的外壳是由 构成,头部内含有 。

(2)与大肠杆菌的关系:

(3)增殖特点:在 的作用下,利用

来合成自身的组成成分,进行大量增殖。

蛋白质

DNA

寄生

实验探究

选择实验材料

自身遗传物质

大肠杆菌体内的物质

注入自身遗传物质

复制、合成

吸附

组装

释放

吸附

注入

复制、合成

组装

释放

是哪种物质进入到大肠杆菌内?

实验探究

选择实验材料

提出假设

假设一:DNA进入了大肠杆菌,蛋白质没有进去

假设二:蛋白质进入了大肠杆菌,DNA没有进去

假设三:DNA和蛋白质都进入了大肠杆菌

怎样进行检测呢?

放射性同位素标记法

C、H、O、N、S

C、H、O、N、P

(标记32P)

(标记35S)

实验探究

探究实验方法

A 标记噬菌体

B 将噬菌体与其吸附的大肠杆菌分离

C 检测放射性分布

D 被标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌

实验探究

探究实验步骤

方案一:先用同时含32P和35S的培养基培养大肠杆菌,再让噬菌体侵染含32P和35S的大肠杆菌

方案二 :分为两组,甲组标记DNA中的35S,乙组标记蛋白质外壳中的32P

同时标记还是分别标记?

实验探究

实验过程分析

分别让含有P32和S35的噬菌体侵染大肠杆菌以后,如何让噬菌体与吸附的大肠杆菌相分离?请同学们阅读书本P45页后进行回答。

①搅拌的目的是?

②离心的目的是?

实验探究

实验过程分析

演绎推理

如果符合假说一,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

如果符合假说二,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

如果符合假说三,则:甲组中上清液 ,沉淀物 ;

乙组中上清液 ,沉淀物 。

有35S放射性

无放射性

无放射性

有32P放射性

无放射性

有35S放射性

有32P放射性

无放射性

无放射性

有35S放射性

无放射性

有32P放射性

甲组离心管的哪里放射性高,说明了什么?

上清液,说明了蛋白质外壳没有进入大肠杆菌。

实验验证

标记

侵染

搅拌、离心

检测放射性

乙组离心管哪里放射性高?,说明了什么?

沉淀物,说明了噬菌体的DNA进入大肠杆菌,从而说明DNA是遗传物质。

实验验证

标记

侵染

搅拌、离心

检测放射性

实验探究

实验结果分析

造成甲组沉淀物中有少量的放射性,乙组上清液中有少量放射性的原因是什么?

在甲、乙两组实验中,能检测到32P标记的DNA,但不能检测到35S标记的蛋白质外壳,说明了什么?

亲代噬菌体的DNA参与了子代DNA的组成,子代噬菌体的蛋白质外壳是利用大肠杆菌的氨基酸为原料合成的。

实验探究

实验结果分析

DNA才是噬菌体的遗传物质。

得出结论

流感病毒

烟草花叶病毒

SARS病毒

HIV病毒

所有生物的遗传物质都是DNA吗?

新型冠状病毒

流感病毒

烟草花叶病毒

HIV病毒

1928年,格里菲斯

存在转化因子

01

02

03

04

1944年艾弗里

转化因子是DNA

1953年

RNA病毒的遗传物质是RNA

1952年

赫尔希和蔡斯

DNA是真正的遗传物质

遗传物质的探索

通过遗传物质的探索过程你能得到什么启示?

随着实验技术的不断创新和改进,人类对遗传物质的认识不断深化、不断完善。

科学家经过不懈探索,共同合作,通过一系列重要实验,最终揭开了DNA和基因的“神秘面纱”揭示基本的本质。

课后延伸

1.通过本节课的学习,你能得出基因是DNA还是蛋白质么?

①基因一般是指DNA片段 ②基因一定是DNA片段 哪句话更为合理?为什么?

把第一话倒过来:DNA片段就是基因,这句话正确么?

2.赫尔希和蔡斯的实验表明:在噬菌体裂解释放出的噬菌体中可以检测到32P标记的DNA,说明亲代噬菌体的DNA参与了子代DNA的组成。是如何参与的呢?两条链都参与还是只有一条链参与?

请同学们课后预习第三章基因的本质后面三节,之后尝试回答课后延伸问题。

同课章节目录

- 第一章 遗传因子的发现

- 第1节 盂德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第二章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第三章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA分子的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因是有遗传效应的DNA片段

- 第四章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因对性状的控制

- 第3节 遗传密码的破译(选学)

- 第五章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第六章 从杂交育种到基因工程

- 第1节 杂交育种与诱变育种

- 第2节 基因工程及其应用

- 第七章 现代生物进化理论

- 第1节 现代生物进化理论的由来

- 第2节 现代生物进化理论的主要内容