1.2 地球的公转(共67张ppt)

文档属性

| 名称 | 1.2 地球的公转(共67张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

地球的公转

第一章 地球运动

The rotation of the Earth

一.地球的公转特征

二.黄赤交角

三.地球公转的地理意义

学习目标

目录

公转特征

黄赤交角

昼夜长短的变化

四季的更替

正午太阳高度的变化

公转意义

公转特征

壹

概念、方向、周期、速度

公转特征

1

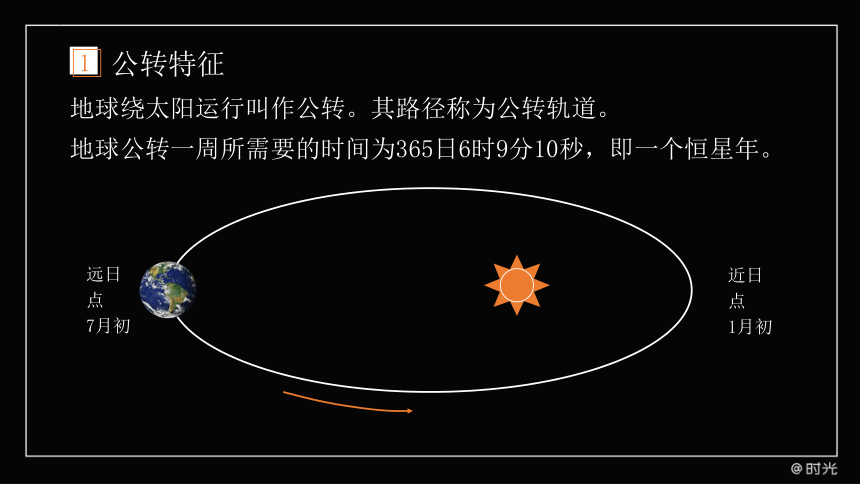

地球绕太阳运行叫作公转。其路径称为公转轨道。

远日点

7月初

近日点

1月初

地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

公转特征

1

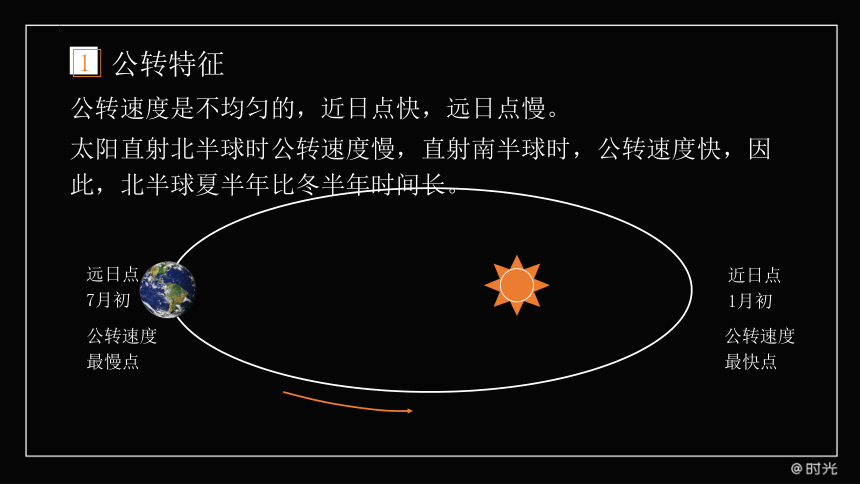

公转速度是不均匀的,近日点快,远日点慢。

远日点

7月初

近日点

1月初

公转速度最慢点

公转速度最快点

太阳直射北半球时公转速度慢,直射南半球时,公转速度快,因此,北半球夏半年比冬半年时间长。

黄赤交角

贰

黄赤交角及其影响

黄赤交角

1

23.5°

65.5°

北极星

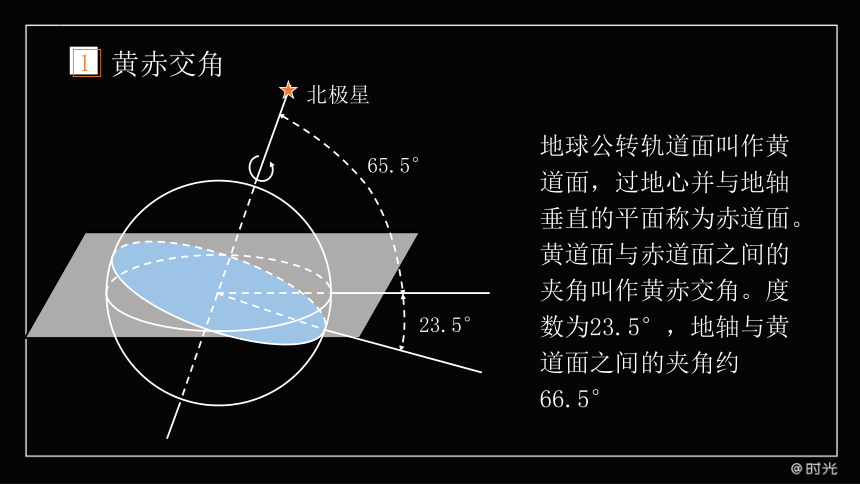

地球公转轨道面叫作黄道面,过地心并与地轴垂直的平面称为赤道面。黄道面与赤道面之间的夹角叫作黄赤交角。度数为23.5°,地轴与黄道面之间的夹角约66.5°

黄赤交角决定了回归线和极圈的度数

2

23.5°

65.5°

北极星

北极圈

南极圈

南回归线

北回归线

23.5°

23.5°

65.5°

65.5°

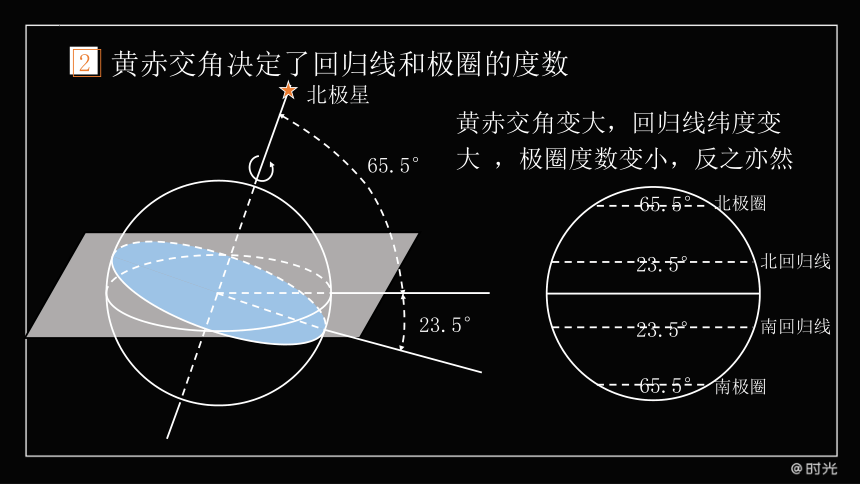

黄赤交角变大,回归线纬度变大 ,极圈度数变小,反之亦然

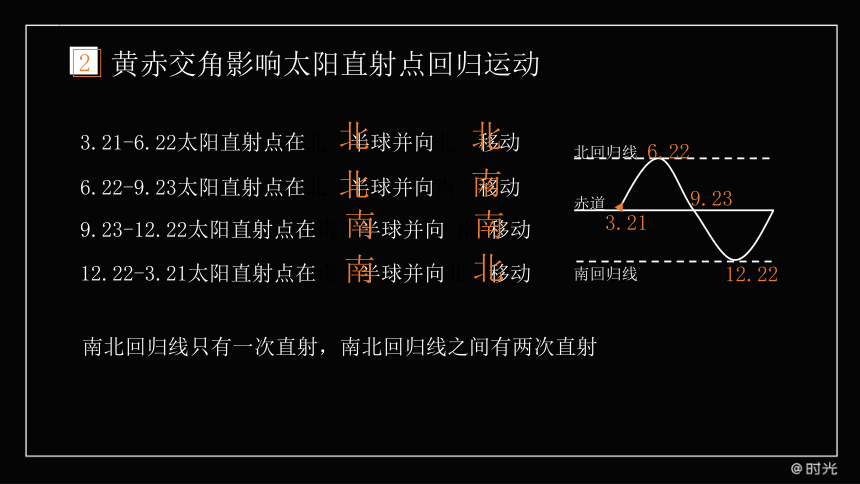

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

夏至日

6月22日前后

冬至日

12月22日前后

秋分日

9月23日前后

春分日

3月21日前后

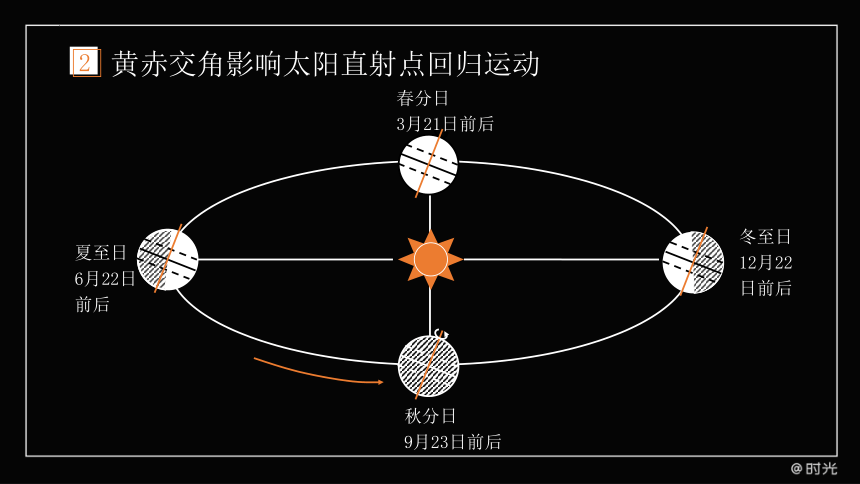

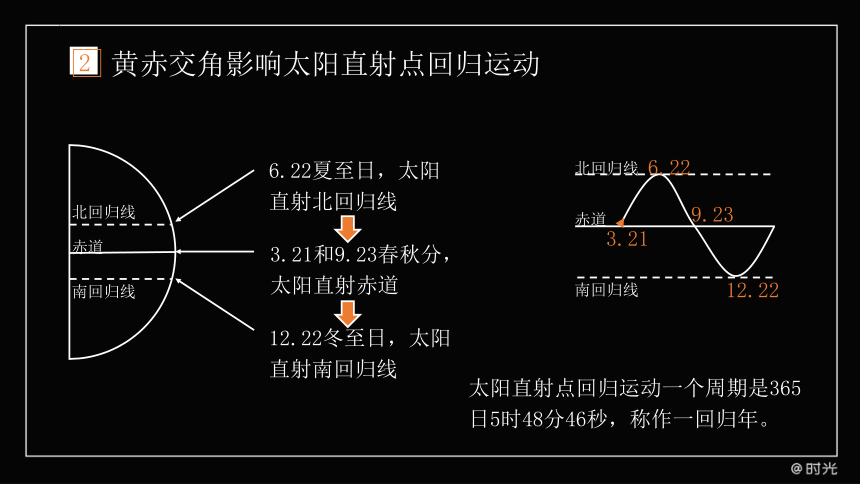

6.22夏至日,太阳直射北回归线

北回归线

南回归线

赤道

3.21和9.23春秋分,太阳直射赤道

12.22冬至日,太阳直射南回归线

太阳直射点回归运动一个周期是365日5时48分46秒,称作一回归年。

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

南北回归线只有一次直射,南北回归线之间有两次直射

3.21-6.22太阳直射点在北 半球并向北 移动

北

北

6.22-9.23太阳直射点在北 半球并向南 移动

北

南

9.23-12.22太阳直射点在南 半球并向 南 移动

南

南

12.22-3.21太阳直射点在南 半球并向北 移动

南

北

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

夏至日,太阳直射北回归线,晨昏线与极圈相切,与经线成23.5°夹角

春秋分,太阳直射赤道,晨昏线与纬线垂直,与经线重合

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

冬至日,太阳直射南回归线,晨昏线与极圈相切与经线成23.5°夹角

夏至日,太阳直射北回归线,晨昏线与极圈相切,与经线成23.5°夹角

春秋分,太阳直射赤道,晨昏线与纬线垂直,与经线重合

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

课堂检测

下图示意地球在公转轨道上的位置,读图完成下面小题。

1.PQ表示地球公转轨道上的两个特殊点,则图中字母L和S代表的角的度数为 A.20° B.23.5° C.30° D.66.5°

2.当地球在公转轨道上位于P点时,我国正值

A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日

3.当地球越过P点后的两个月时间内,太阳直射点

A.在北半球向北移动 B.在南半球向北移动

C.在北半球向南移动 D.在南半球向南移动

B

B

C

地理意义

叁

正午太阳高度的变化;昼夜长短的变化;四季和五带的划分;

正午太阳高度的变化

太阳高度的概念

正午太阳高度的变化规律

正午太阳高度的计算

正午太阳高度的应用

太阳高度概念

1

太阳光线与地平面之间的夹角,叫作太阳高度角,简称太阳高度。

早晨

傍晚

H

正午

日出日落时(晨昏线)太阳高度为0,昼半球大于0,夜半球小于0.

一天中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度。

一天中太阳高度最小值出现在子夜,称为子夜太阳高度。

东

南

北

西

正午太阳高度的变化规律

2

春秋分

夏至日

冬至日

正午太阳高度最大值为90°,从太阳直射点向南北两侧递减;

离太阳直射点越近,正午太阳高度越大;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

3.21

9.23

春秋分

---纬度规律变化

春秋分:从赤道向两极递减,南北极点为0;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

3.21

9.23

6.21

夏至日

---纬度变化规律

夏至日:从北回归线向南北两侧递减,北极点太阳高度是23.5°;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

3.21

9.23

6.21

12.22

冬至日

---纬度变化规律

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

冬至日:从南回归线向南北两侧递减,南极点太阳高度是23.5°;

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线及其以北地区:

夏至日正午太阳高度达一年中的最大值;冬至日达最小值;

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

北回归线

6.22

90°

正午太阳高度

日期

北回归线以北地区

6.22

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线

12.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线以南地区

12.22

南回归线及其以南地区:

冬至日正午太阳高度达一年中的最大值;夏至日达最小值;

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

赤道

3.21

9.23

90°

正午太阳高度

日期

赤道和南回归线之间

12.22

6.22

赤道和南回归线之间:太阳直射时最大,一年两次,夏至日最小;

赤道和北回归线之间:太阳直射时最大,一年两次,冬至日最小;

南北回归线之间:

赤道:春秋分达一年中的最大值;冬至日和夏至日达一年中的最小值;

赤道和北回归线之间

正午太阳高度的计算

3

公式:H=90°

当地纬度和直射纬度,同侧减,异侧加,取正值

夏至日 春秋分 冬至日

北京 40°N

海口 20°N

73.5°

50°

26.5°

86.5°

70°

46.5°

正午太阳高度的计算

3

公式:H=90°

当地纬度和直射纬度,同侧减,异侧加,取正值

①同一纬线上正午太阳高度相同;②与太阳直射点所在纬线纬度差相等的两条纬线上的正午太阳高度相同。

正午太阳高度的应用

4

1.确定地方时:

当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,地方时是12点;

2.确定房屋朝向:

房屋朝向与正午太阳所在位置有关;

北回归线以北

南

北

南回归线以南

南

北

赤道

南

北

正午太阳高度的应用

4

3.确定当地的地理纬度:

太阳直射点位置一定时,正午太阳高度差多少度,纬度就差多少度;

根据某地二分二至日正午太阳高度,可判断该地区纬度大小;

4.判断日影长短和朝向:

太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;正午是一天中影子最短的时刻;日影永远朝向背离太阳的方向。

正午太阳高度的应用

4

5.计算楼间距和楼高:

为了保证一楼全年有阳光照到,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短距离应大于L=h·cot H(H:冬至日正午太阳高度)。

6.热水器的安装角度:

集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度角互余,如图,α+H=90°时效果最佳。

正午太阳高度的应用

4

7.判断山地自然带在南坡和北坡的分布高度:

一般情况下,由于阳坡正午太阳高度大,得到的光热多,阴坡得到的太阳光热少,因此在相同高度,阳坡温度较高,阴坡温度较低,从而影响到自然带在阳坡和阴坡的分布高度。

南

北

课堂检测

山东省某学校地理兴趣小组到该省一无人海岛(38°N)进行野外考察活动。读图完成下列各题。

【1】兴趣小组采用“立竿测影”方法测定太阳直射点的纬度,必须观测和记录的数据(竹竿长度已知)是

最短竿影长度 B. 最短竿影方位

C. 北京时间 D. 白昼长度

【2】若该兴趣小组测得最短竿影长度

与竹竿长度相等,则太阳直射的纬度为

A. 7°S B. 7°N C. 17°S D. 17°N

A

A

课堂检测

福建某中学研究性学习小组,设计了可调节窗户遮阳板,实现教室良好的遮阳与采光。下图示意遮阳板设计原理。据此回答下列问题。

1.遮阳板收起,室内正午太阳光照面积达一年最小值时( )

A.全球昼夜平分

B.北半球为夏季

C.太阳直射20°S

D.南极圈以南地区极昼

2.如果遮阳板安装高度变低或者加长遮阳板,该设计适合的地区是( )

A.40°N B.20°N C.20°S D.40°S

B

A

昼夜长短的分布规律

昼夜长短的变化

昼夜长短的计算

日出日落与昼夜长短的关系

昼夜长短的变化规律

昼夜长短分布规律

1

春秋分

夏至日

冬至日

一个地方的昼夜长短,与它所在纬线昼弧与夜弧的长度有关;

同一纬线,昼夜长短相等;

昼夜长短分布规律

1

春秋分

夏至日

冬至日

春秋分:全球昼夜平分;

太阳直射半球,昼长夜短,纬度越高昼越长夜越短;极地地区出现极昼现象;

太阳非直射半球,昼短夜长,纬度越高昼越短夜越长;极地地区出现极极现象;

3.21-6.22,太阳直射北半球,并向北移动,北半球昼长夜短,昼变长夜变短,北极地区出现极昼现象;

昼夜长短的变化规律

2

夏至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,极昼范围也达到最大值(北极圈出现极昼);

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

6.22-9.23,太阳直射北半球,并向南移动,北半球昼长夜短,昼变短夜变长,北极地区极昼范围变小;

9.23-12.22,太阳直射南半球,并向南移动,北半球昼短夜长,昼变短夜变长; 北极地区出现极夜现象;

昼夜长短的变化规律

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

冬至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,极夜范围也达到最小值(北极圈出现极夜);

12.22-3.21,太阳直射南半球,并向北移动,北半球昼短夜长,昼变长夜变短,北极圈极夜范围变小;

昼夜长短的变化规律

2

9.23

6.22

12.22

3.21

以南半球为例

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

昼短夜长

昼变短夜变长

昼长达到最小值

昼短夜长

昼变长夜变短

昼长夜短

昼变长夜变短

昼长达到最大值

昼长夜短

昼变短夜变长

昼夜平分

南极圈出现极昼现象;

南极圈出现极夜现象;

极昼极夜规律:

昼夜长短的变化规律

2

极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。

纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多。

昼夜长短的变化规律

2

赤道全年昼夜平分,昼夜长短变化幅度为0;

纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。

冬至日

冬至日

春秋分

昼夜长短的计算

3

1.根据某纬线的昼弧或夜弧弧度计算:昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°。

昼夜长短的计算

3

2.根据日出、日落的地方时计算,地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如图)

(1)昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。

(2)夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2。

(3)夜长时数+昼长时数=24。

昼夜长短的计算

3

3.根据纬度的分布特点进行计算

(1)同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

(2)根据昼夜长短的纬度对称分布特点,北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度地区的夜长(昼长)相等,可以求对称纬度的昼长(夜长)。

昼夜长短的计算

3

4.利用日期的对称性计算

(1)关于二至日对称的两个时间,如A点和B点,太阳直射点位于同一个位置,昼长相等。

(2)关于二分日对称的两个时间,如B点和C点,太阳直射点位于不同半球,但纬度数相同,昼夜长短相反;

课堂检测

下表中所列的是12月22日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间,根据表中数据回答下列问题:

1:四地中位于南半球的是 ( )

A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地

2:四地按照从南到北顺序排列的是 ( )

A.甲乙丙丁 B.丁乙甲丙 C.丙丁乙甲 D.丁丙乙甲

D

C

课堂检测

下图为“甲、乙、丙、丁四地二至日昼长示意图”,

【1】四地由北向南排序正确的是

甲、乙、丙、丁

B.乙、甲、丁、丙

C.丁、乙、甲、丙

D. 丙、丁、甲、乙

【2】若丁地经度为90°W,当丁地昼长

为A时,该地日出时的北京时间为

A. 23∶30 B. 24C. 14∶30 D. 12

C

A

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

北半球日出日落方位简图

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

南半球日出日落方位简图

太阳直射赤道:

全球昼夜平分

日出正东,日落正西

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

极昼极夜除外;

太阳直射北半球:

北半球昼长夜短,

南半球昼短夜长;

日出东北,日落西北

北半球日出日落方位简图

南半球日出日落方位简图

太阳视运动轨迹

5

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

极昼极夜除外;

太阳直射南半球:

北半球昼短夜长,

南半球昼长夜短;

日出东南,日落西南

北半球日出日落方位简图

南半球日出日落方位简图

课堂检测

1.计算拉美西斯二世生日至春分日、秋分日至登基日的天数,你有何发现?

拉美西斯二世的生日至春分日的天数为28天,秋分日至登基日的天数为28天。表现在一年中,这两天日出的方位是一致的。

课堂检测

专家研究发现,英国巨石阵是一处古人天文观测遗址,在特定日期站在阵内的人可以看到日出、日落透过巨石缝隙的光线。下面左图为巨石阵景观图,下面右图为巨石阵不同日期太阳光线示意图。

1.图中1、2、3、4所示太阳光线中,代表冬至日日落的是

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2.若5所示太阳光线代表某日日

出,12天后的x日看到相同方位

的日出,则x日可能是

A. 6月28日B. 6月22日C. 12月28日D. 12月22日

C

A

太阳视运动

5

12.22

3.21,9.23

6.22

南

北

西

东

北半球中纬度太阳视运动轨迹图

12.22

3.21,9.23

6.22

南

西

东

南半球中纬度太阳视运动轨迹图

太阳视运动

5

北极圈

南

北

西

东

夏至日极昼地区太阳视运动轨迹图

北极圈以内

正北升正北落

太阳视运动

5

南

南

南

南

夏至日北极点太阳视运动轨迹图

北极点

23.5°

23.5°

北

北

北

北

冬至日南极点太阳视运动轨迹图

南极点

23.5°

23.5°

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

12.22

3.21,9.23

6.22

北

南

西

东

赤道上太阳视运动轨迹图

66.5

66.5

课堂检测

我国某高中学生在校园里开展太阳观测实践活动,并绘制出夏至日太阳视运动轨迹曲线图(如下图,N、S表示正北、正南方向)。图中夹角PON是86.5°,夹角POQ是50°。完成下面小题。

1.该学校所处的省级行政区、夏至日太阳视运动轨迹曲线分别最有可能的是( )

A.海南省、① B.海南省、②

C.福建省、① D.福建省、②

2.与轨迹①所在地相比,轨迹②所在地( )

A.昼夜时差更短 B.日出日落更早

C.纬度数值更大 D.太阳高度更小

A

C

课堂检测

下图为北半球甲乙两地某日“太阳视运动路线图”,圆O为地平圈,箭头为太阳视运动方向,∠1=∠2=22°。回答下面试题。

3.甲地的地理纬度为

A.23°26’N B.66°34’N C.22°N D.90°N

4.乙地的正午太阳高度为

A.22° B.44° C.11° D.68°

D

B

四季的划分

四季和五带

五带的范围

四季的划分

1

6.22

12.22

3.21

夏季是一年中白昼最长、正午太阳高度最大的季节;

冬季是一年中白昼最短、正午太阳高度最小的季节;

天文四季

春秋季是过渡季节

春秋季是过渡季节

四季的划分

1

我国传统划分的四季

经四立(立春、立夏、立秋、立冬)分别为四季之首

西方国家的四季

以二分、二至为四季之首;

气候统计学的四季

北温带的许多国家在气候统计上一般把3-5月定为春季;6-8月定为夏季;9-11月定秋季;12-次年2月定为冬季;

五带的划分

2

有太阳直射,昼夜长短变化小,正午太阳高度终年较大;

无太阳直射,昼夜长短和正午太阳高度变化较大,

有极昼极夜,昼夜长短变化较大,全年正午太阳高度很小;

假设黄赤交角变为0,地球上会发生什么变化?

提示:从四季、五带、昼夜长短、正午太阳高度、极昼极夜角度回答。

芒种是一个典型反映农业物候现象的节气。民间有“时雨及芒种,四野皆插秧”和“芒种忙忙割,农家乐启镰”的谚语。下图为芒种节气的两幅海报。

1.芒种时节( )

A.在夏至一个月后 B.气温会普遍降低

C.北方忙收春小麦 D.皖南地区忙插秧

2.图乙反映农业机械化有利于( )

①精耕细作②规模化生产③提高作业效率

④调整农业结构

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

课堂检测

D

C

下图示意2021年9月15日新疆某地日出时间、日落时间等信息(图示时间为北京时间)。据此完成下面小题。

3.该地所在经度为( )

A.79°E B.89°E C.100°E D.112°E

4.该日太阳直射点纬度约为( )

A.2.3°N B.4.3°N C.8.1°N D.9.3°N

课堂检测

B

A

详细信息(2021.9.15)

日出时间07:48

日落时间20:20

日照时长12时32分正午时间14:04

小结

地球的公转

公转的特征

公转的地理意义

自转轴

周期

正午太阳高度的变化

四季和五带的划分

方向

速度

昼夜长短的变化

黄赤交角

概念

对回归线和太阳直射点回归运动的影响

地球的公转

第一章 地球运动

The rotation of the Earth

一.地球的公转特征

二.黄赤交角

三.地球公转的地理意义

学习目标

目录

公转特征

黄赤交角

昼夜长短的变化

四季的更替

正午太阳高度的变化

公转意义

公转特征

壹

概念、方向、周期、速度

公转特征

1

地球绕太阳运行叫作公转。其路径称为公转轨道。

远日点

7月初

近日点

1月初

地球公转一周所需要的时间为365日6时9分10秒,即一个恒星年。

公转特征

1

公转速度是不均匀的,近日点快,远日点慢。

远日点

7月初

近日点

1月初

公转速度最慢点

公转速度最快点

太阳直射北半球时公转速度慢,直射南半球时,公转速度快,因此,北半球夏半年比冬半年时间长。

黄赤交角

贰

黄赤交角及其影响

黄赤交角

1

23.5°

65.5°

北极星

地球公转轨道面叫作黄道面,过地心并与地轴垂直的平面称为赤道面。黄道面与赤道面之间的夹角叫作黄赤交角。度数为23.5°,地轴与黄道面之间的夹角约66.5°

黄赤交角决定了回归线和极圈的度数

2

23.5°

65.5°

北极星

北极圈

南极圈

南回归线

北回归线

23.5°

23.5°

65.5°

65.5°

黄赤交角变大,回归线纬度变大 ,极圈度数变小,反之亦然

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

夏至日

6月22日前后

冬至日

12月22日前后

秋分日

9月23日前后

春分日

3月21日前后

6.22夏至日,太阳直射北回归线

北回归线

南回归线

赤道

3.21和9.23春秋分,太阳直射赤道

12.22冬至日,太阳直射南回归线

太阳直射点回归运动一个周期是365日5时48分46秒,称作一回归年。

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

黄赤交角影响太阳直射点回归运动

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

南北回归线只有一次直射,南北回归线之间有两次直射

3.21-6.22太阳直射点在北 半球并向北 移动

北

北

6.22-9.23太阳直射点在北 半球并向南 移动

北

南

9.23-12.22太阳直射点在南 半球并向 南 移动

南

南

12.22-3.21太阳直射点在南 半球并向北 移动

南

北

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

夏至日,太阳直射北回归线,晨昏线与极圈相切,与经线成23.5°夹角

春秋分,太阳直射赤道,晨昏线与纬线垂直,与经线重合

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

冬至日,太阳直射南回归线,晨昏线与极圈相切与经线成23.5°夹角

夏至日,太阳直射北回归线,晨昏线与极圈相切,与经线成23.5°夹角

春秋分,太阳直射赤道,晨昏线与纬线垂直,与经线重合

黄赤交角影响晨昏线的移动

2

课堂检测

下图示意地球在公转轨道上的位置,读图完成下面小题。

1.PQ表示地球公转轨道上的两个特殊点,则图中字母L和S代表的角的度数为 A.20° B.23.5° C.30° D.66.5°

2.当地球在公转轨道上位于P点时,我国正值

A.春分日 B.夏至日 C.秋分日 D.冬至日

3.当地球越过P点后的两个月时间内,太阳直射点

A.在北半球向北移动 B.在南半球向北移动

C.在北半球向南移动 D.在南半球向南移动

B

B

C

地理意义

叁

正午太阳高度的变化;昼夜长短的变化;四季和五带的划分;

正午太阳高度的变化

太阳高度的概念

正午太阳高度的变化规律

正午太阳高度的计算

正午太阳高度的应用

太阳高度概念

1

太阳光线与地平面之间的夹角,叫作太阳高度角,简称太阳高度。

早晨

傍晚

H

正午

日出日落时(晨昏线)太阳高度为0,昼半球大于0,夜半球小于0.

一天中太阳高度最大值出现在正午,称为正午太阳高度。

一天中太阳高度最小值出现在子夜,称为子夜太阳高度。

东

南

北

西

正午太阳高度的变化规律

2

春秋分

夏至日

冬至日

正午太阳高度最大值为90°,从太阳直射点向南北两侧递减;

离太阳直射点越近,正午太阳高度越大;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

3.21

9.23

春秋分

---纬度规律变化

春秋分:从赤道向两极递减,南北极点为0;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

3.21

9.23

6.21

夏至日

---纬度变化规律

夏至日:从北回归线向南北两侧递减,北极点太阳高度是23.5°;

正午太阳高度的变化规律

2

0°

23.5°

30°

60°

90°

0°

23.5°

30°

60°

90°

正午太阳高度

正午太阳高度

3.21

9.23

6.21

12.22

冬至日

---纬度变化规律

90°S

60°S

30°S

0°

30°N

60°N

90°N

南极圈

南回归线

北极圈

北回归线

冬至日:从南回归线向南北两侧递减,南极点太阳高度是23.5°;

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线及其以北地区:

夏至日正午太阳高度达一年中的最大值;冬至日达最小值;

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

北回归线

6.22

90°

正午太阳高度

日期

北回归线以北地区

6.22

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线

12.22

90°

正午太阳高度

日期

南回归线以南地区

12.22

南回归线及其以南地区:

冬至日正午太阳高度达一年中的最大值;夏至日达最小值;

正午太阳高度的变化规律

2

---季节变化规律

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

90°

正午太阳高度

日期

赤道

3.21

9.23

90°

正午太阳高度

日期

赤道和南回归线之间

12.22

6.22

赤道和南回归线之间:太阳直射时最大,一年两次,夏至日最小;

赤道和北回归线之间:太阳直射时最大,一年两次,冬至日最小;

南北回归线之间:

赤道:春秋分达一年中的最大值;冬至日和夏至日达一年中的最小值;

赤道和北回归线之间

正午太阳高度的计算

3

公式:H=90°

当地纬度和直射纬度,同侧减,异侧加,取正值

夏至日 春秋分 冬至日

北京 40°N

海口 20°N

73.5°

50°

26.5°

86.5°

70°

46.5°

正午太阳高度的计算

3

公式:H=90°

当地纬度和直射纬度,同侧减,异侧加,取正值

①同一纬线上正午太阳高度相同;②与太阳直射点所在纬线纬度差相等的两条纬线上的正午太阳高度相同。

正午太阳高度的应用

4

1.确定地方时:

当某地太阳高度达一天中的最大值时,此时日影最短,地方时是12点;

2.确定房屋朝向:

房屋朝向与正午太阳所在位置有关;

北回归线以北

南

北

南回归线以南

南

北

赤道

南

北

正午太阳高度的应用

4

3.确定当地的地理纬度:

太阳直射点位置一定时,正午太阳高度差多少度,纬度就差多少度;

根据某地二分二至日正午太阳高度,可判断该地区纬度大小;

4.判断日影长短和朝向:

太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;正午是一天中影子最短的时刻;日影永远朝向背离太阳的方向。

正午太阳高度的应用

4

5.计算楼间距和楼高:

为了保证一楼全年有阳光照到,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短距离应大于L=h·cot H(H:冬至日正午太阳高度)。

6.热水器的安装角度:

集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度角互余,如图,α+H=90°时效果最佳。

正午太阳高度的应用

4

7.判断山地自然带在南坡和北坡的分布高度:

一般情况下,由于阳坡正午太阳高度大,得到的光热多,阴坡得到的太阳光热少,因此在相同高度,阳坡温度较高,阴坡温度较低,从而影响到自然带在阳坡和阴坡的分布高度。

南

北

课堂检测

山东省某学校地理兴趣小组到该省一无人海岛(38°N)进行野外考察活动。读图完成下列各题。

【1】兴趣小组采用“立竿测影”方法测定太阳直射点的纬度,必须观测和记录的数据(竹竿长度已知)是

最短竿影长度 B. 最短竿影方位

C. 北京时间 D. 白昼长度

【2】若该兴趣小组测得最短竿影长度

与竹竿长度相等,则太阳直射的纬度为

A. 7°S B. 7°N C. 17°S D. 17°N

A

A

课堂检测

福建某中学研究性学习小组,设计了可调节窗户遮阳板,实现教室良好的遮阳与采光。下图示意遮阳板设计原理。据此回答下列问题。

1.遮阳板收起,室内正午太阳光照面积达一年最小值时( )

A.全球昼夜平分

B.北半球为夏季

C.太阳直射20°S

D.南极圈以南地区极昼

2.如果遮阳板安装高度变低或者加长遮阳板,该设计适合的地区是( )

A.40°N B.20°N C.20°S D.40°S

B

A

昼夜长短的分布规律

昼夜长短的变化

昼夜长短的计算

日出日落与昼夜长短的关系

昼夜长短的变化规律

昼夜长短分布规律

1

春秋分

夏至日

冬至日

一个地方的昼夜长短,与它所在纬线昼弧与夜弧的长度有关;

同一纬线,昼夜长短相等;

昼夜长短分布规律

1

春秋分

夏至日

冬至日

春秋分:全球昼夜平分;

太阳直射半球,昼长夜短,纬度越高昼越长夜越短;极地地区出现极昼现象;

太阳非直射半球,昼短夜长,纬度越高昼越短夜越长;极地地区出现极极现象;

3.21-6.22,太阳直射北半球,并向北移动,北半球昼长夜短,昼变长夜变短,北极地区出现极昼现象;

昼夜长短的变化规律

2

夏至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最大值,极昼范围也达到最大值(北极圈出现极昼);

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

6.22-9.23,太阳直射北半球,并向南移动,北半球昼长夜短,昼变短夜变长,北极地区极昼范围变小;

9.23-12.22,太阳直射南半球,并向南移动,北半球昼短夜长,昼变短夜变长; 北极地区出现极夜现象;

昼夜长短的变化规律

2

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

冬至日,北半球各纬度的昼长达到一年中的最小值,极夜范围也达到最小值(北极圈出现极夜);

12.22-3.21,太阳直射南半球,并向北移动,北半球昼短夜长,昼变长夜变短,北极圈极夜范围变小;

昼夜长短的变化规律

2

9.23

6.22

12.22

3.21

以南半球为例

北回归线

南回归线

赤道

6.22

3.21

9.23

12.22

昼短夜长

昼变短夜变长

昼长达到最小值

昼短夜长

昼变长夜变短

昼长夜短

昼变长夜变短

昼长达到最大值

昼长夜短

昼变短夜变长

昼夜平分

南极圈出现极昼现象;

南极圈出现极夜现象;

极昼极夜规律:

昼夜长短的变化规律

2

极昼(极夜)的起始纬度=90°-太阳直射点的纬度。

纬度越高,极昼(极夜)出现的天数越多。

昼夜长短的变化规律

2

赤道全年昼夜平分,昼夜长短变化幅度为0;

纬度越高,昼夜长短的变化幅度越大。

冬至日

冬至日

春秋分

昼夜长短的计算

3

1.根据某纬线的昼弧或夜弧弧度计算:昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°。

昼夜长短的计算

3

2.根据日出、日落的地方时计算,地方时正午12时把一天的白昼平分成相等的两份(如图)

(1)昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。

(2)夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2。

(3)夜长时数+昼长时数=24。

昼夜长短的计算

3

3.根据纬度的分布特点进行计算

(1)同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

(2)根据昼夜长短的纬度对称分布特点,北半球各地的昼长(夜长)与南半球同纬度地区的夜长(昼长)相等,可以求对称纬度的昼长(夜长)。

昼夜长短的计算

3

4.利用日期的对称性计算

(1)关于二至日对称的两个时间,如A点和B点,太阳直射点位于同一个位置,昼长相等。

(2)关于二分日对称的两个时间,如B点和C点,太阳直射点位于不同半球,但纬度数相同,昼夜长短相反;

课堂检测

下表中所列的是12月22日甲、乙、丙、丁四地的白昼时间,根据表中数据回答下列问题:

1:四地中位于南半球的是 ( )

A.甲地 B.乙地 C.丙地 D.丁地

2:四地按照从南到北顺序排列的是 ( )

A.甲乙丙丁 B.丁乙甲丙 C.丙丁乙甲 D.丁丙乙甲

D

C

课堂检测

下图为“甲、乙、丙、丁四地二至日昼长示意图”,

【1】四地由北向南排序正确的是

甲、乙、丙、丁

B.乙、甲、丁、丙

C.丁、乙、甲、丙

D. 丙、丁、甲、乙

【2】若丁地经度为90°W,当丁地昼长

为A时,该地日出时的北京时间为

A. 23∶30 B. 24C. 14∶30 D. 12

C

A

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

北半球日出日落方位简图

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

南半球日出日落方位简图

太阳直射赤道:

全球昼夜平分

日出正东,日落正西

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

极昼极夜除外;

太阳直射北半球:

北半球昼长夜短,

南半球昼短夜长;

日出东北,日落西北

北半球日出日落方位简图

南半球日出日落方位简图

太阳视运动轨迹

5

北

南

西

东

0

12

6

18

北

南

西

东

12

0

6

18

极昼极夜除外;

太阳直射南半球:

北半球昼短夜长,

南半球昼长夜短;

日出东南,日落西南

北半球日出日落方位简图

南半球日出日落方位简图

课堂检测

1.计算拉美西斯二世生日至春分日、秋分日至登基日的天数,你有何发现?

拉美西斯二世的生日至春分日的天数为28天,秋分日至登基日的天数为28天。表现在一年中,这两天日出的方位是一致的。

课堂检测

专家研究发现,英国巨石阵是一处古人天文观测遗址,在特定日期站在阵内的人可以看到日出、日落透过巨石缝隙的光线。下面左图为巨石阵景观图,下面右图为巨石阵不同日期太阳光线示意图。

1.图中1、2、3、4所示太阳光线中,代表冬至日日落的是

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2.若5所示太阳光线代表某日日

出,12天后的x日看到相同方位

的日出,则x日可能是

A. 6月28日B. 6月22日C. 12月28日D. 12月22日

C

A

太阳视运动

5

12.22

3.21,9.23

6.22

南

北

西

东

北半球中纬度太阳视运动轨迹图

12.22

3.21,9.23

6.22

南

西

东

南半球中纬度太阳视运动轨迹图

太阳视运动

5

北极圈

南

北

西

东

夏至日极昼地区太阳视运动轨迹图

北极圈以内

正北升正北落

太阳视运动

5

南

南

南

南

夏至日北极点太阳视运动轨迹图

北极点

23.5°

23.5°

北

北

北

北

冬至日南极点太阳视运动轨迹图

南极点

23.5°

23.5°

日出日落方位与昼夜长短的关系

4

12.22

3.21,9.23

6.22

北

南

西

东

赤道上太阳视运动轨迹图

66.5

66.5

课堂检测

我国某高中学生在校园里开展太阳观测实践活动,并绘制出夏至日太阳视运动轨迹曲线图(如下图,N、S表示正北、正南方向)。图中夹角PON是86.5°,夹角POQ是50°。完成下面小题。

1.该学校所处的省级行政区、夏至日太阳视运动轨迹曲线分别最有可能的是( )

A.海南省、① B.海南省、②

C.福建省、① D.福建省、②

2.与轨迹①所在地相比,轨迹②所在地( )

A.昼夜时差更短 B.日出日落更早

C.纬度数值更大 D.太阳高度更小

A

C

课堂检测

下图为北半球甲乙两地某日“太阳视运动路线图”,圆O为地平圈,箭头为太阳视运动方向,∠1=∠2=22°。回答下面试题。

3.甲地的地理纬度为

A.23°26’N B.66°34’N C.22°N D.90°N

4.乙地的正午太阳高度为

A.22° B.44° C.11° D.68°

D

B

四季的划分

四季和五带

五带的范围

四季的划分

1

6.22

12.22

3.21

夏季是一年中白昼最长、正午太阳高度最大的季节;

冬季是一年中白昼最短、正午太阳高度最小的季节;

天文四季

春秋季是过渡季节

春秋季是过渡季节

四季的划分

1

我国传统划分的四季

经四立(立春、立夏、立秋、立冬)分别为四季之首

西方国家的四季

以二分、二至为四季之首;

气候统计学的四季

北温带的许多国家在气候统计上一般把3-5月定为春季;6-8月定为夏季;9-11月定秋季;12-次年2月定为冬季;

五带的划分

2

有太阳直射,昼夜长短变化小,正午太阳高度终年较大;

无太阳直射,昼夜长短和正午太阳高度变化较大,

有极昼极夜,昼夜长短变化较大,全年正午太阳高度很小;

假设黄赤交角变为0,地球上会发生什么变化?

提示:从四季、五带、昼夜长短、正午太阳高度、极昼极夜角度回答。

芒种是一个典型反映农业物候现象的节气。民间有“时雨及芒种,四野皆插秧”和“芒种忙忙割,农家乐启镰”的谚语。下图为芒种节气的两幅海报。

1.芒种时节( )

A.在夏至一个月后 B.气温会普遍降低

C.北方忙收春小麦 D.皖南地区忙插秧

2.图乙反映农业机械化有利于( )

①精耕细作②规模化生产③提高作业效率

④调整农业结构

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

课堂检测

D

C

下图示意2021年9月15日新疆某地日出时间、日落时间等信息(图示时间为北京时间)。据此完成下面小题。

3.该地所在经度为( )

A.79°E B.89°E C.100°E D.112°E

4.该日太阳直射点纬度约为( )

A.2.3°N B.4.3°N C.8.1°N D.9.3°N

课堂检测

B

A

详细信息(2021.9.15)

日出时间07:48

日落时间20:20

日照时长12时32分正午时间14:04

小结

地球的公转

公转的特征

公转的地理意义

自转轴

周期

正午太阳高度的变化

四季和五带的划分

方向

速度

昼夜长短的变化

黄赤交角

概念

对回归线和太阳直射点回归运动的影响