高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2《烛之武退秦师》(共25张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 559.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-04 10:31:43 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

-1-

烛之武退秦师

《左传》

-2-

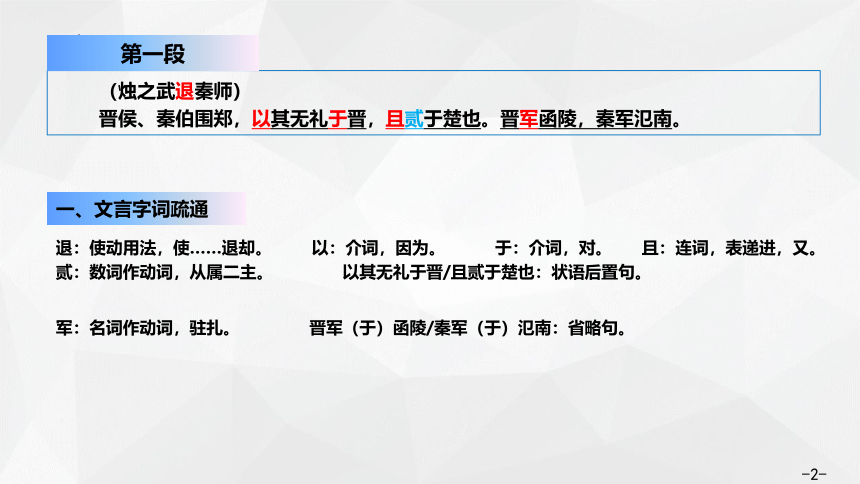

(烛之武退秦师)

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

一、文言字词疏通

退:使动用法,使……退却。 以:介词,因为。 于:介词,对。 且:连词,表递进,又。贰:数词作动词,从属二主。 以其无礼于晋/且贰于楚也:状语后置句。

第一段

军:名词作动词,驻扎。 晋军(于)函陵/秦军(于)氾南:省略句。

-3-

佚( yì )之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

一、文言字词疏通

于:介词,对。 若:如果。 使:派。 见:拜见,进见。 师:军队。 从:听从。

佚之狐言于郑伯曰:状语后置句。

第二段

辞:推辞。 之:取独。 壮:壮年。 犹:尚且。 无能:古今异义词,古义:不能;今义:没有能力。 为:动词,做。 已:通假字,通“矣”。也已:语气词连用,加强语气。

子:古代对人的尊称。 急:形容词作动词,遇到紧急情况。

是:代词,这。 之:助词,的。 过:名词,过错。 然:表转折,然而。 焉:语气助词,无实义。

-4-

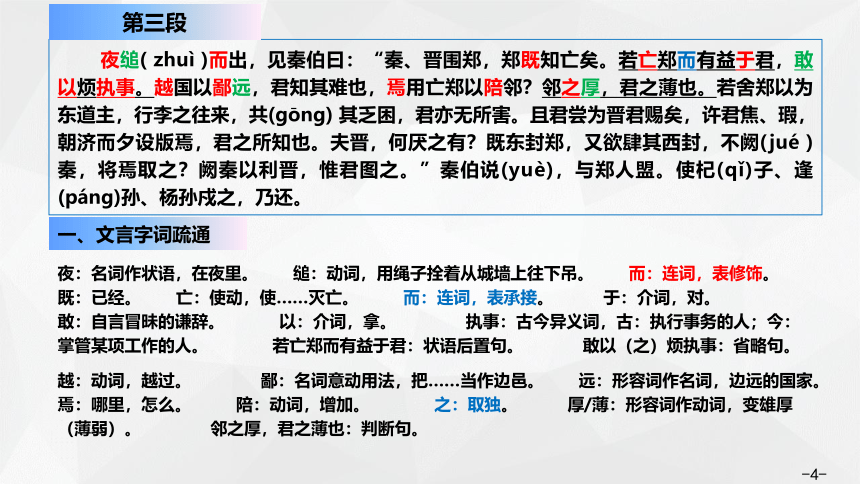

夜缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(jué )秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

一、文言字词疏通

夜:名词作状语,在夜里。 缒:动词,用绳子拴着从城墙上往下吊。 而:连词,表修饰。 既:已经。 亡:使动,使……灭亡。 而:连词,表承接。 于:介词,对。

敢:自言冒昧的谦辞。 以:介词,拿。 执事:古今异义词,古:执行事务的人;今:掌管某项工作的人。 若亡郑而有益于君:状语后置句。 敢以(之)烦执事:省略句。

第三段

越:动词,越过。 鄙:名词意动用法,把……当作边邑。 远:形容词作名词,边远的国家。焉:哪里,怎么。 陪:动词,增加。 之:取独。 厚/薄:形容词作动词,变雄厚(薄弱)。 邻之厚,君之薄也:判断句。

-5-

一、文言字词疏通

以为:古今异义词,古:把……作为;今:认为。 东道主:古今异义词,古:东方道路上的主人;今:请客的主人。 行李:古今异义词,古:外交使节;今:包裹。 之:取独。共:通假字,通“供”。 乏困:形容词作名词,缺乏的物品。 若舍郑以(之)为东道主:省略句。

第三段

且:连词,况且。 为:动词,给予。 赐:动词作名词,恩赐。 许:许诺。 朝/夕:名词作状语。 济:渡河。 而:连词,表顺接。

夜,缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(jué )秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

-6-

一、文言字词疏通

厌:通假字,通“餍”,满足。 东:名词作状语,向东。 封:使动,使……成为疆界。

肆:形容词作动词,扩张。 封:名词,疆界。 阙:侵损、削减。 焉:疑问代词,哪里。 利:使动,使……获利。 惟:句首语气词,表希望。 图:动词,思考。 说:通假字,通“悦”。 盟:名词作动词,结盟。 乃:副词,于是,就。 何厌之有:宾语前置句。

第三段

夜,缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(quē)秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

-7-

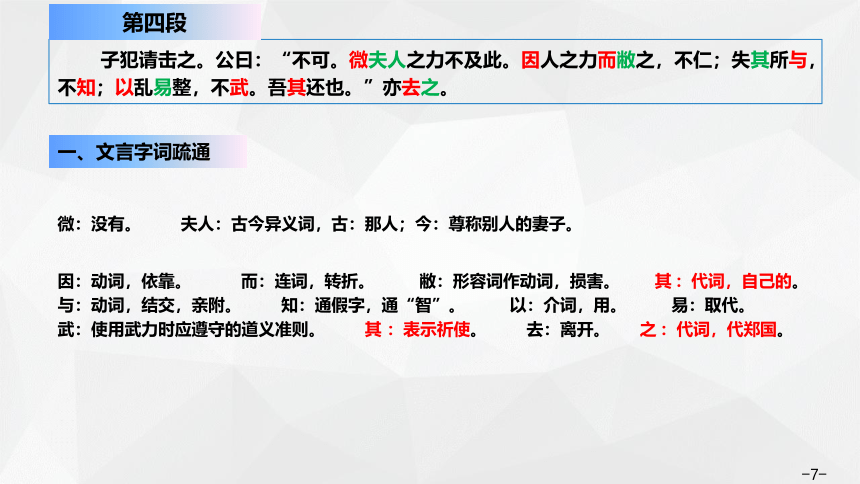

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

一、文言字词疏通

第四段

微:没有。 夫人:古今异义词,古:那人;今:尊称别人的妻子。

因:动词,依靠。 而:连词,转折。 敝:形容词作动词,损害。 其 :代词,自己的。与:动词,结交,亲附。 知:通假字,通“智”。 以:介词,用。 易:取代。

武:使用武力时应遵守的道义准则。 其 :表示祈使。 去:离开。 之 :代词,代郑国。

-8-

“上兵伐谋、其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法》

“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”

——刘勰在《文心雕龙》

-9-

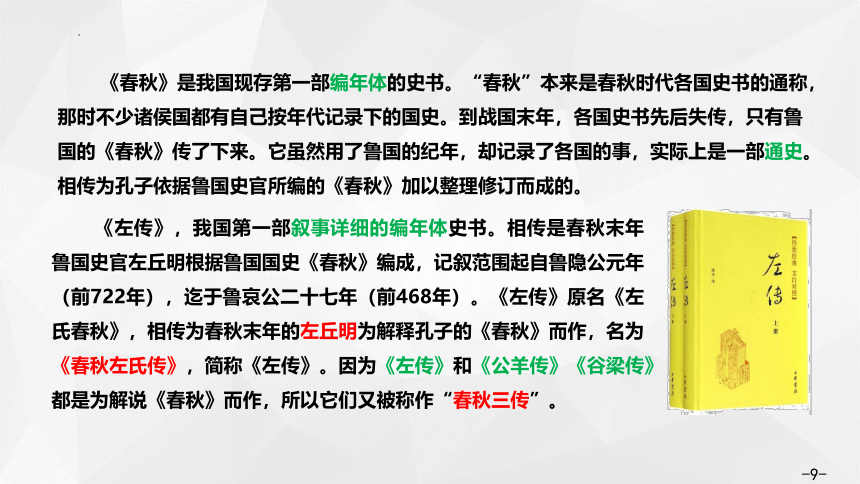

《春秋》是我国现存第一部编年体的史书。“春秋”本来是春秋时代各国史书的通称,那时不少诸侯国都有自己按年代记录下的国史。到战国末年,各国史书先后失传,只有鲁国的《春秋》传了下来。它虽然用了鲁国的纪年,却记录了各国的事,实际上是一部通史。相传为孔子依据鲁国史官所编的《春秋》加以整理修订而成的。

《左传》,我国第一部叙事详细的编年体史书。相传是春秋末年鲁国史官左丘明根据鲁国国史《春秋》编成,记叙范围起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。《左传》原名《左氏春秋》,相传为春秋末年的左丘明为解释孔子的《春秋》而作,名为《春秋左氏传》,简称《左传》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

-10-

知识卡片1

《左传》的成就

《左传》代表了先秦史学的最高成就,贺循将其评价为“左氏之传,史之极也,文采若云月,高深若山海”。历来研究者常把它和《史记》并称,尊为历史散文之祖,“文之有左、马犹书之有羲、献”。

《左传》中国第一部大规模的叙事性作品。比较以前任何一种著作,它的叙事能力表现出惊人的发展。许多头绪纷杂、变化多端的历史大事件,都能处理得有条不紊,繁而不乱。

其中关于战争的描写,尤其写得出色。作者善于将每一战役都放在大国争霸的背景下展开,对于战争的远因近因,各国关系的组合变化,战前策划,交锋过程,战争影响,以简练而不乏文采的文笔写出,且行文精炼、严密而有力。

这种叙事能力,无论对后来的历史著作还是文学著作,都是具有极重要意义的。且注重故事的生动有趣,常常以较为细致生动的情节,表现人物的形象。

-11-

《左传》虽是历史著作,但与《尚书》《春秋》有所不同,它“情韵并美,文彩照耀”,是先秦时期最具文学色彩的历史散文。其文学特点可概括为:

第一、文学性的剪裁和历史时间的故事情节化。

第二、刻画人物性格神形毕现,有立体感。

第三、生动的场面描写和传神的细节描写。

第四、擅长叙写外交辞令,理富文美。

知识卡片1

-12-

秦、晋围郑发生在公元前630。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

晋国联合秦国围攻郑国,这是因为秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

背 景

-13-

秦晋之好

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔詹劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

知识卡片2

-14-

二、内容分析

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤退

-15-

二、内容分析

秦晋围郑

⒈.文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事发展有何关系?

文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”、“秦军汜南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。

⑴秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。

⑵秦、晋两军,一在函陵(今河南新郑北),一在汜南(今河南中牟南),两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

-16-

二、内容分析

2.郑伯是如何说服烛之武的?为何要写烛之武“辞”?

(1)动之以情,晓之以理,

(2)虽然他有着“臣之壮也,犹不如人” 的满腹委屈和牢骚,但在国难当头,他以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,可以从侧面烘托出烛之武的深明大义和忠贞爱国。

临危受命

-17-

二、内容分析

3.烛之武是如何说退秦伯的?

说退秦师

无利,有小害

对秦

舍 郑

无害,有小利

将有大害

分析利弊,层层深入

亡 郑

(表面)

亡 郑

(深入)

对秦

对秦

-18-

烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术(125个字),大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

艺术分析

-19-

晋侯是个什么样的人?

佚之狐是个什么样的人?

郑伯是个什么样的人?

秦伯是个什么样的人?

烛之武是个什么样的人?

问题探究

-20-

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

问题探究

“不仁”只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当初就不会发兵攻打郑国。“不知”才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。“不武”胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

“春秋无义战”——孟子

“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益”——丘吉尔

-21-

本文在叙事上有何特点?

如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕、朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

1.伏笔与照应

问题探究

-22-

如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。

2.波澜起伏

问题探究

-23-

文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象。

3.详略得当

问题探究

-24-

感谢今天努力的自己

-25-

大夫叔詹进曰:“秦、晋合兵,其势甚锐,不可与争。但得一舌辩之士,往说秦公,使之退兵。秦若退师,晋势已孤,不足畏矣。”郑伯曰:“谁可往说秦公者?”叔詹对曰:“佚之狐可。”郑伯命佚之狐。狐对曰:“臣不堪也,臣愿举一人以自代。此人乃口悬河汉,舌摇山岳之士,但其老不见用。主公若加其官爵,使之往说,不患秦公不听矣。”郑伯问:“是何人?”狐曰:“考城人也,姓烛名武,年过七十,事郑国为圉正,三世不迁官。乞主公加礼而遣之!”郑伯遂召烛武入朝见其须眉尽白伛偻其身蹒跚其步左右无不含笑。烛武拜,奏曰:“主公召老臣何事?”郑伯曰:“佚之狐言子舌辨过人,欲烦子说退秦师,寡人将与子共国。”烛武再拜辞曰:“臣学疏才拙,当少壮时,尚不能建立尺寸之功,况今老耄,筋力既竭,语言发喘,安能犯颜进说,动千乘之听乎?”郑伯曰:“子事郑三世,老不见用,孤之过也。今封子为亚卿,强为寡人一行。”佚之狐在旁赞言曰:“大丈夫老不遇时,委之于命。今君知先生而用之,先生不可再辞。”烛乃受命而出。

(选自冯梦龙《东周列国志》)

“惜哉烛之武,苍然白髯翁,徒有舌撼山岳之才,不见用于郑伯久矣,憾矣!怨矣!肉食者谋之,又何间焉?”

——清·陈廷焯

-1-

烛之武退秦师

《左传》

-2-

(烛之武退秦师)

晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军氾南。

一、文言字词疏通

退:使动用法,使……退却。 以:介词,因为。 于:介词,对。 且:连词,表递进,又。贰:数词作动词,从属二主。 以其无礼于晋/且贰于楚也:状语后置句。

第一段

军:名词作动词,驻扎。 晋军(于)函陵/秦军(于)氾南:省略句。

-3-

佚( yì )之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉!”许之。

一、文言字词疏通

于:介词,对。 若:如果。 使:派。 见:拜见,进见。 师:军队。 从:听从。

佚之狐言于郑伯曰:状语后置句。

第二段

辞:推辞。 之:取独。 壮:壮年。 犹:尚且。 无能:古今异义词,古义:不能;今义:没有能力。 为:动词,做。 已:通假字,通“矣”。也已:语气词连用,加强语气。

子:古代对人的尊称。 急:形容词作动词,遇到紧急情况。

是:代词,这。 之:助词,的。 过:名词,过错。 然:表转折,然而。 焉:语气助词,无实义。

-4-

夜缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(jué )秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

一、文言字词疏通

夜:名词作状语,在夜里。 缒:动词,用绳子拴着从城墙上往下吊。 而:连词,表修饰。 既:已经。 亡:使动,使……灭亡。 而:连词,表承接。 于:介词,对。

敢:自言冒昧的谦辞。 以:介词,拿。 执事:古今异义词,古:执行事务的人;今:掌管某项工作的人。 若亡郑而有益于君:状语后置句。 敢以(之)烦执事:省略句。

第三段

越:动词,越过。 鄙:名词意动用法,把……当作边邑。 远:形容词作名词,边远的国家。焉:哪里,怎么。 陪:动词,增加。 之:取独。 厚/薄:形容词作动词,变雄厚(薄弱)。 邻之厚,君之薄也:判断句。

-5-

一、文言字词疏通

以为:古今异义词,古:把……作为;今:认为。 东道主:古今异义词,古:东方道路上的主人;今:请客的主人。 行李:古今异义词,古:外交使节;今:包裹。 之:取独。共:通假字,通“供”。 乏困:形容词作名词,缺乏的物品。 若舍郑以(之)为东道主:省略句。

第三段

且:连词,况且。 为:动词,给予。 赐:动词作名词,恩赐。 许:许诺。 朝/夕:名词作状语。 济:渡河。 而:连词,表顺接。

夜,缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(jué )秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

-6-

一、文言字词疏通

厌:通假字,通“餍”,满足。 东:名词作状语,向东。 封:使动,使……成为疆界。

肆:形容词作动词,扩张。 封:名词,疆界。 阙:侵损、削减。 焉:疑问代词,哪里。 利:使动,使……获利。 惟:句首语气词,表希望。 图:动词,思考。 说:通假字,通“悦”。 盟:名词作动词,结盟。 乃:副词,于是,就。 何厌之有:宾语前置句。

第三段

夜,缒( zhuì )而出,见秦伯曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共(gōng) 其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙(quē)秦,将焉取之?阙秦以利晋,惟君图之。”秦伯说(yuè),与郑人盟。使杞(qǐ)子、逢(páng)孙、杨孙戍之,乃还。

-7-

子犯请击之。公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

一、文言字词疏通

第四段

微:没有。 夫人:古今异义词,古:那人;今:尊称别人的妻子。

因:动词,依靠。 而:连词,转折。 敝:形容词作动词,损害。 其 :代词,自己的。与:动词,结交,亲附。 知:通假字,通“智”。 以:介词,用。 易:取代。

武:使用武力时应遵守的道义准则。 其 :表示祈使。 去:离开。 之 :代词,代郑国。

-8-

“上兵伐谋、其次伐交,其次伐兵,其下攻城。”

——《孙子兵法》

“一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。”

——刘勰在《文心雕龙》

-9-

《春秋》是我国现存第一部编年体的史书。“春秋”本来是春秋时代各国史书的通称,那时不少诸侯国都有自己按年代记录下的国史。到战国末年,各国史书先后失传,只有鲁国的《春秋》传了下来。它虽然用了鲁国的纪年,却记录了各国的事,实际上是一部通史。相传为孔子依据鲁国史官所编的《春秋》加以整理修订而成的。

《左传》,我国第一部叙事详细的编年体史书。相传是春秋末年鲁国史官左丘明根据鲁国国史《春秋》编成,记叙范围起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁哀公二十七年(前468年)。《左传》原名《左氏春秋》,相传为春秋末年的左丘明为解释孔子的《春秋》而作,名为《春秋左氏传》,简称《左传》。因为《左传》和《公羊传》《谷梁传》都是为解说《春秋》而作,所以它们又被称作“春秋三传”。

-10-

知识卡片1

《左传》的成就

《左传》代表了先秦史学的最高成就,贺循将其评价为“左氏之传,史之极也,文采若云月,高深若山海”。历来研究者常把它和《史记》并称,尊为历史散文之祖,“文之有左、马犹书之有羲、献”。

《左传》中国第一部大规模的叙事性作品。比较以前任何一种著作,它的叙事能力表现出惊人的发展。许多头绪纷杂、变化多端的历史大事件,都能处理得有条不紊,繁而不乱。

其中关于战争的描写,尤其写得出色。作者善于将每一战役都放在大国争霸的背景下展开,对于战争的远因近因,各国关系的组合变化,战前策划,交锋过程,战争影响,以简练而不乏文采的文笔写出,且行文精炼、严密而有力。

这种叙事能力,无论对后来的历史著作还是文学著作,都是具有极重要意义的。且注重故事的生动有趣,常常以较为细致生动的情节,表现人物的形象。

-11-

《左传》虽是历史著作,但与《尚书》《春秋》有所不同,它“情韵并美,文彩照耀”,是先秦时期最具文学色彩的历史散文。其文学特点可概括为:

第一、文学性的剪裁和历史时间的故事情节化。

第二、刻画人物性格神形毕现,有立体感。

第三、生动的场面描写和传神的细节描写。

第四、擅长叙写外交辞令,理富文美。

知识卡片1

-12-

秦、晋围郑发生在公元前630。在这之前,郑国有两件事得罪了晋国:一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待;二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国,结果城濮之战以楚国失败而告终。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。甚至在公元前632年五月,“晋侯及郑伯盟于衡雍”。但是,最终也没能感化晋国。晋文公为了争夺霸权的需要,还是在两年后发动了这次战争。

晋国联合秦国围攻郑国,这是因为秦国当时也要争夺霸权,也需要向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团之间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。秦、晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦国也有向外扩张的愿望,所以,秦、晋联合也就是必然的了。

背 景

-13-

秦晋之好

春秋时代,晋国统治集团内部发生斗争,公子重耳被迫流亡,历经卫国、齐国、曹国、宋国、郑国、楚国、秦国等诸侯国。重耳在各国遭遇不尽相同。齐国是以厚礼相待,而在经过郑国时,郑国大夫叔詹劝郑君说如果不能厚待重耳,就要把他杀了。重耳到了楚国,受到优厚的招待,并许诺楚王,有朝一日两国交战先退避九十里。后来秦穆公出于政治投机,派人把重耳请到秦国,并把女儿嫁给重耳,秦晋结下姻亲关系,这就是历史上的秦晋之好。今天两家要联姻,还说欲结秦晋,当由此而出。再后来,秦穆公派兵把重耳护送回国当了国君,就是晋文公。

知识卡片2

-14-

二、内容分析

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤退

-15-

二、内容分析

秦晋围郑

⒈.文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事发展有何关系?

文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”、“秦军汜南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。

⑴秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。

⑵秦、晋两军,一在函陵(今河南新郑北),一在汜南(今河南中牟南),两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

-16-

二、内容分析

2.郑伯是如何说服烛之武的?为何要写烛之武“辞”?

(1)动之以情,晓之以理,

(2)虽然他有着“臣之壮也,犹不如人” 的满腹委屈和牢骚,但在国难当头,他以捍卫国家主权的使命感只身赴敌营,可以从侧面烘托出烛之武的深明大义和忠贞爱国。

临危受命

-17-

二、内容分析

3.烛之武是如何说退秦伯的?

说退秦师

无利,有小害

对秦

舍 郑

无害,有小利

将有大害

分析利弊,层层深入

亡 郑

(表面)

亡 郑

(深入)

对秦

对秦

-18-

烛之武为了说服秦穆公退师,采取了高超的攻心战术(125个字),大体说来分为五步:

第一步:欲扬先抑,以退为进(郑既知亡矣)。

第二步:阐明利害,动摇秦君(邻之厚,君之薄也)。

第三步:替秦着想,以利相诱(君亦无所害)。

第四步:引史为例,挑拨秦晋(君之所知也)。

第五步:推测未来,劝秦谨慎(唯君图之)。

艺术分析

-19-

晋侯是个什么样的人?

佚之狐是个什么样的人?

郑伯是个什么样的人?

秦伯是个什么样的人?

烛之武是个什么样的人?

问题探究

-20-

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三个理由退兵,你怎样看待晋文公退兵的理由?

问题探究

“不仁”只是一个冠冕堂皇的借口,如果真的仁义,当初就不会发兵攻打郑国。“不知”才是实质,“知”同“智”,是对现实进行冷静分析,权衡利弊的结果。“不武”胜负之数,难以意料。晋的退兵,说到底是一个“利”起作用。

“春秋无义战”——孟子

“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益”——丘吉尔

-21-

本文在叙事上有何特点?

如,在交代秦、晋围郑的原因时,说是“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明秦、郑并没有多大的矛盾冲突。“夜缒而出”照应了开头的“秦、晋围郑”,“国危矣”。“许君焦、瑕、朝济而夕设版”和“微夫人之力不及此”,又照应了上文秦、晋虽是联合行动,但貌合神离,既没有驻扎在一起,彼此的行动也不需要通知对方,这就为秦、郑联盟提供了条件。

1.伏笔与照应

问题探究

-22-

如,大军压境,郑国危在旦夕,不禁让人捏着一把汗,而佚之狐的推荐,使郑伯看到了一线希望。读者满以为烛之武会顺利出使敌营,挽狂澜于既倒,谁知他却因长期得不到重用而“辞曰”,打起了退堂鼓,使郑国的希望又趋渺茫。郑伯的自责,也增添了文章的戏剧性。再如,秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦、晋关系顿时又紧张起来。晋公讲了一番“仁”“知”“武”的大道理,才平息了一场虚惊。

2.波澜起伏

问题探究

-23-

文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。在烛之武“夜缒而出”的前后,郑国君臣和百姓是怎样焦急地等待烛之武的消息,秦国君臣又是以怎样的场面和骄横态度接待这位即将亡国的使臣,作者都一字未提,而是集中笔墨塑造烛之武的形象。

3.详略得当

问题探究

-24-

感谢今天努力的自己

-25-

大夫叔詹进曰:“秦、晋合兵,其势甚锐,不可与争。但得一舌辩之士,往说秦公,使之退兵。秦若退师,晋势已孤,不足畏矣。”郑伯曰:“谁可往说秦公者?”叔詹对曰:“佚之狐可。”郑伯命佚之狐。狐对曰:“臣不堪也,臣愿举一人以自代。此人乃口悬河汉,舌摇山岳之士,但其老不见用。主公若加其官爵,使之往说,不患秦公不听矣。”郑伯问:“是何人?”狐曰:“考城人也,姓烛名武,年过七十,事郑国为圉正,三世不迁官。乞主公加礼而遣之!”郑伯遂召烛武入朝见其须眉尽白伛偻其身蹒跚其步左右无不含笑。烛武拜,奏曰:“主公召老臣何事?”郑伯曰:“佚之狐言子舌辨过人,欲烦子说退秦师,寡人将与子共国。”烛武再拜辞曰:“臣学疏才拙,当少壮时,尚不能建立尺寸之功,况今老耄,筋力既竭,语言发喘,安能犯颜进说,动千乘之听乎?”郑伯曰:“子事郑三世,老不见用,孤之过也。今封子为亚卿,强为寡人一行。”佚之狐在旁赞言曰:“大丈夫老不遇时,委之于命。今君知先生而用之,先生不可再辞。”烛乃受命而出。

(选自冯梦龙《东周列国志》)

“惜哉烛之武,苍然白髯翁,徒有舌撼山岳之才,不见用于郑伯久矣,憾矣!怨矣!肉食者谋之,又何间焉?”

——清·陈廷焯

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])