第1课《北京的春节》课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课《北京的春节》课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-04 16:34:58 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

北京的春节 老舍

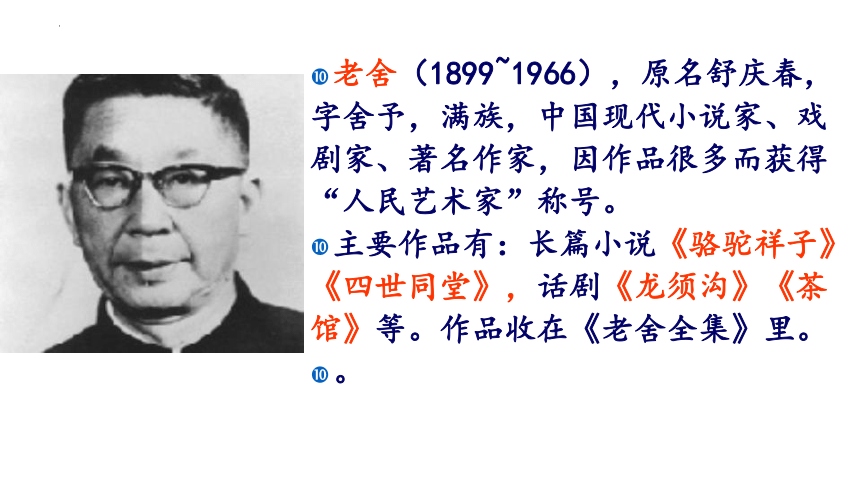

老舍(1899~1966),原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代小说家、戏剧家、著名作家,因作品很多而获得“人民艺术家”称号。

主要作品有:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收在《老舍全集》里。

。

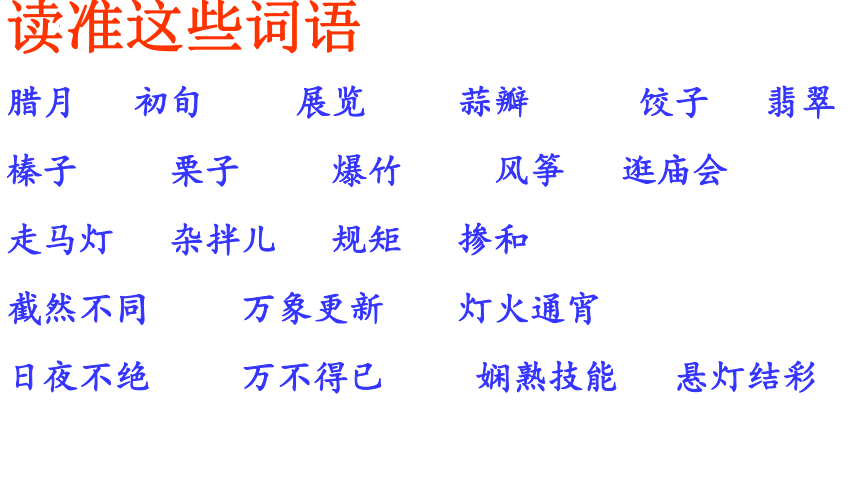

读准这些词语

腊月 初旬 展览 蒜瓣 饺子 翡翠

榛子 栗子 爆竹 风筝 逛庙会

走马灯 杂拌儿 规矩 掺和

截然不同 万象更新 灯火通宵

日夜不绝 万不得已 娴熟技能 悬灯结彩

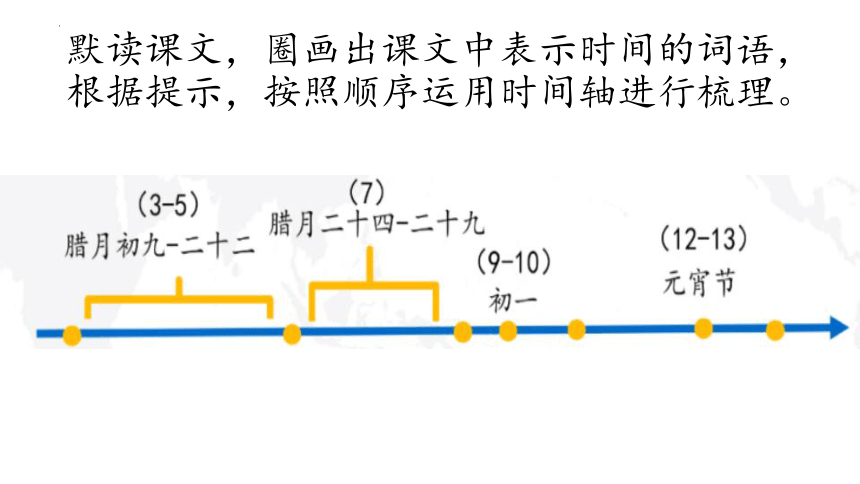

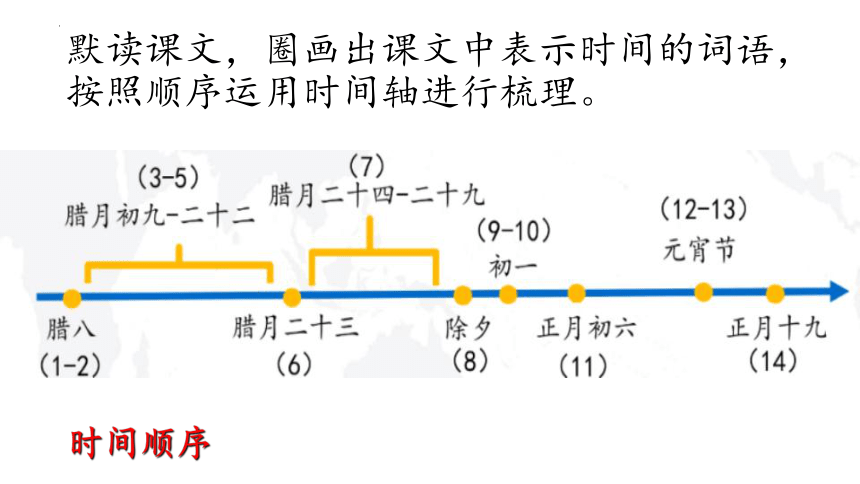

默读课文,圈画出课文中表示时间的词语,根据提示,按照顺序运用时间轴进行梳理。

默读课文,圈画出课文中表示时间的词语,按照顺序运用时间轴进行梳理。

时间顺序

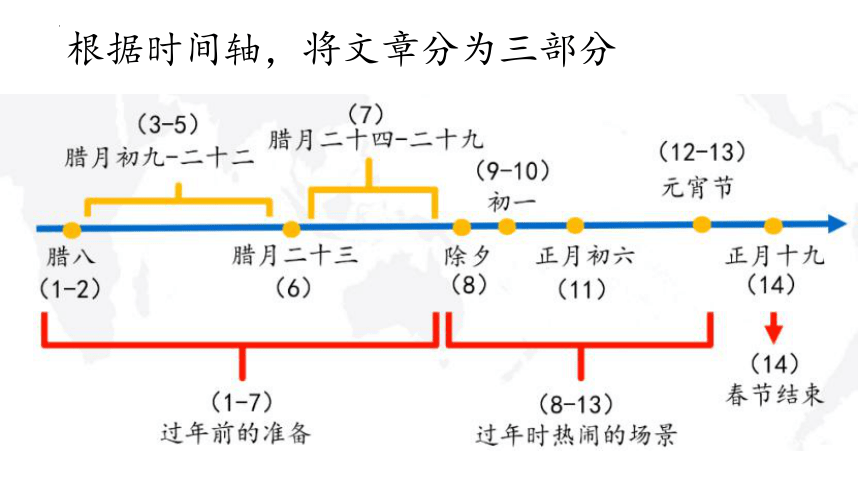

根据时间轴,将文章分为三部分

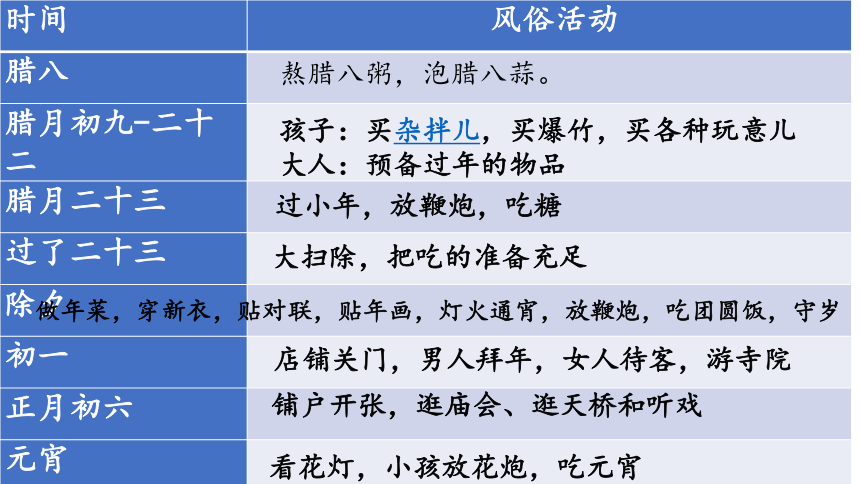

时间 风俗活动

腊八

腊月初九-二十二

腊月二十三

过了二十三

除夕

初一

正月初六

元宵

熬腊八粥,泡腊八蒜。

孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品

过小年,放鞭炮,吃糖

大扫除,把吃的准备充足

做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁

店铺关门,男人拜年,女人待客,游寺院

铺户开张,逛庙会、逛天桥和听戏

看花灯,小孩放花炮,吃元宵

杂拌儿

返回

从腊八到正月十五,一个多月,老舍先生哪几天是重点介绍的,哪几天是一笔带过?

老舍先生按照时间顺序,依次向读者重点介绍了腊八、腊月二十三(小年)、除夕、正月初一和正月十五(元宵节)这五天的风俗活动。

从这五天中,选择你最感兴趣的一天认真研读,圈画出最能突出节日风俗特点的词语,想想作者是如何抓住重点,写出民俗特点的。结合自己过年的感受批注。

比喻

品种多,多得好像是聚在一起开展览会。

泡腊八蒜

比喻

颜色、形状、味道

腊八粥

腊八

辞灶

糖瓜

重点描绘街上买糖的景象,吃糖习俗的来历,使得风俗特点更为突出。

腊月二十三

从人们活动的角度来体会。

从“味、色、声”的角度来体会。从香味,到色彩,到声音,表现了除夕的“热闹”。

除夕:“除夕真热闹”。

初一的光景与除夕截然不同

对比:除夕夜的“闹”与正月初一的“静”形成鲜明对比

人人乐在其中,悠闲自在

元宵节

开头第一句话:第一次高潮:除夕真热闹。第二次高潮:初一 拜年、逛庙会,第三次高潮:十五元宵节。“又”起到过渡作用,承上启下

排比,灯的数量多, 种类多

这的确是美好快乐的日子

对元宵节的喜爱之情

腊八→ 腊月二十三→ 除夕→ 正月初一→ 正月十五

重点突出、主次分明,印象深刻

这些内容详写,因为它们最能表现北京独特的习俗特点,从而给我们留下深刻的印象。

结合积累拓展第四题,感受作者独特的语言魅力

七零八碎儿:零零碎碎

玩意儿:玩具、喜爱之情

在老年间:很早以前,古时候

闲在:清闲自在

北京口语词汇,使作品语言透露着独特的京味京韵

让作品增添了浓郁的生活气息、亲切朴实

文章概括

文章主要介绍了北京的春节从 腊月初旬 开始,直到 正月十九 结束,这一段时间老北京过春节的习俗。字里行间反映出老北京人 欢欢喜喜过春节 的心情,也表达了作者对 传统文化 的认同和喜爱。

练习册第5题

不好。改句只是生硬、简单地交代了几个时间点,有些枯燥无聊。而原句不仅点明了各个时间点,有的还点明了习俗特点。

以第1段为例,原句先说明地域,再用“差不多”进行限定,说明春节在腊月初旬开始的情况是在北京大致如此。

第7段开头更多地侧重于春节将近时大家的忙碌和兴奋,展示了中国节日的温馨和美好,也表达了作者对传统文化的认同和喜爱。

练习册第6题

各种” 一词反复出现了三次,强调腊八粥食材的丰富多样;

“不是…… 而是……”用这组关联词强调了腊八粥的食材丰富,蕴含着作者对腊八粥以及老北京春节的喜爱与满足,甚至还有几分自豪得意之情。

拓展阅读

写作视角:老舍是第三人称,斯妤则是第一人称。

写作内容:斯妤重点写一家人过除夕时所做的各种活动,表现了闽南老家除夕的习俗、让人感受到阖家团圆,其乐融融、温馨快乐的氛围,也感受到作者对亲人的思念、怀念之情。

老舍《北京的春节》表现出整个北京城所有人的热闹、忙碌和喜庆,这是人们共同的活动和体验,以及共同的文化心理。

同:写的都是春节,描写了过年的习俗,买杂拌儿,吃年夜饭,逛庙会,。

不同:梁实秋表现出他对春节毫无兴趣;吃饺子没有胃口;害怕放鞭炮;讨厌吃年夜饭的剩饭;民国元年初的新年给他带来巨大的阴影;总而言之,春节是寒冷、无聊及悲惨的。

老舍眼中则是喜庆的、热闹且温馨的,孩子们可以开开心心放鞭炮、看花灯、买杂拌儿。

两者角度全然不同。

北京的春节 老舍

老舍(1899~1966),原名舒庆春,字舍予,满族,中国现代小说家、戏剧家、著名作家,因作品很多而获得“人民艺术家”称号。

主要作品有:长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《龙须沟》《茶馆》等。作品收在《老舍全集》里。

。

读准这些词语

腊月 初旬 展览 蒜瓣 饺子 翡翠

榛子 栗子 爆竹 风筝 逛庙会

走马灯 杂拌儿 规矩 掺和

截然不同 万象更新 灯火通宵

日夜不绝 万不得已 娴熟技能 悬灯结彩

默读课文,圈画出课文中表示时间的词语,根据提示,按照顺序运用时间轴进行梳理。

默读课文,圈画出课文中表示时间的词语,按照顺序运用时间轴进行梳理。

时间顺序

根据时间轴,将文章分为三部分

时间 风俗活动

腊八

腊月初九-二十二

腊月二十三

过了二十三

除夕

初一

正月初六

元宵

熬腊八粥,泡腊八蒜。

孩子:买杂拌儿,买爆竹,买各种玩意儿

大人:预备过年的物品

过小年,放鞭炮,吃糖

大扫除,把吃的准备充足

做年菜,穿新衣,贴对联,贴年画,灯火通宵,放鞭炮,吃团圆饭,守岁

店铺关门,男人拜年,女人待客,游寺院

铺户开张,逛庙会、逛天桥和听戏

看花灯,小孩放花炮,吃元宵

杂拌儿

返回

从腊八到正月十五,一个多月,老舍先生哪几天是重点介绍的,哪几天是一笔带过?

老舍先生按照时间顺序,依次向读者重点介绍了腊八、腊月二十三(小年)、除夕、正月初一和正月十五(元宵节)这五天的风俗活动。

从这五天中,选择你最感兴趣的一天认真研读,圈画出最能突出节日风俗特点的词语,想想作者是如何抓住重点,写出民俗特点的。结合自己过年的感受批注。

比喻

品种多,多得好像是聚在一起开展览会。

泡腊八蒜

比喻

颜色、形状、味道

腊八粥

腊八

辞灶

糖瓜

重点描绘街上买糖的景象,吃糖习俗的来历,使得风俗特点更为突出。

腊月二十三

从人们活动的角度来体会。

从“味、色、声”的角度来体会。从香味,到色彩,到声音,表现了除夕的“热闹”。

除夕:“除夕真热闹”。

初一的光景与除夕截然不同

对比:除夕夜的“闹”与正月初一的“静”形成鲜明对比

人人乐在其中,悠闲自在

元宵节

开头第一句话:第一次高潮:除夕真热闹。第二次高潮:初一 拜年、逛庙会,第三次高潮:十五元宵节。“又”起到过渡作用,承上启下

排比,灯的数量多, 种类多

这的确是美好快乐的日子

对元宵节的喜爱之情

腊八→ 腊月二十三→ 除夕→ 正月初一→ 正月十五

重点突出、主次分明,印象深刻

这些内容详写,因为它们最能表现北京独特的习俗特点,从而给我们留下深刻的印象。

结合积累拓展第四题,感受作者独特的语言魅力

七零八碎儿:零零碎碎

玩意儿:玩具、喜爱之情

在老年间:很早以前,古时候

闲在:清闲自在

北京口语词汇,使作品语言透露着独特的京味京韵

让作品增添了浓郁的生活气息、亲切朴实

文章概括

文章主要介绍了北京的春节从 腊月初旬 开始,直到 正月十九 结束,这一段时间老北京过春节的习俗。字里行间反映出老北京人 欢欢喜喜过春节 的心情,也表达了作者对 传统文化 的认同和喜爱。

练习册第5题

不好。改句只是生硬、简单地交代了几个时间点,有些枯燥无聊。而原句不仅点明了各个时间点,有的还点明了习俗特点。

以第1段为例,原句先说明地域,再用“差不多”进行限定,说明春节在腊月初旬开始的情况是在北京大致如此。

第7段开头更多地侧重于春节将近时大家的忙碌和兴奋,展示了中国节日的温馨和美好,也表达了作者对传统文化的认同和喜爱。

练习册第6题

各种” 一词反复出现了三次,强调腊八粥食材的丰富多样;

“不是…… 而是……”用这组关联词强调了腊八粥的食材丰富,蕴含着作者对腊八粥以及老北京春节的喜爱与满足,甚至还有几分自豪得意之情。

拓展阅读

写作视角:老舍是第三人称,斯妤则是第一人称。

写作内容:斯妤重点写一家人过除夕时所做的各种活动,表现了闽南老家除夕的习俗、让人感受到阖家团圆,其乐融融、温馨快乐的氛围,也感受到作者对亲人的思念、怀念之情。

老舍《北京的春节》表现出整个北京城所有人的热闹、忙碌和喜庆,这是人们共同的活动和体验,以及共同的文化心理。

同:写的都是春节,描写了过年的习俗,买杂拌儿,吃年夜饭,逛庙会,。

不同:梁实秋表现出他对春节毫无兴趣;吃饺子没有胃口;害怕放鞭炮;讨厌吃年夜饭的剩饭;民国元年初的新年给他带来巨大的阴影;总而言之,春节是寒冷、无聊及悲惨的。

老舍眼中则是喜庆的、热闹且温馨的,孩子们可以开开心心放鞭炮、看花灯、买杂拌儿。

两者角度全然不同。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐