七年级语文上册:第三单元名著导读《朝花夕拾》同步练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 七年级语文上册:第三单元名著导读《朝花夕拾》同步练习(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-04 16:38:47 | ||

图片预览

文档简介

2022-2023学年七年级语文上册

第三单元名著导读《朝花夕拾》同步练习

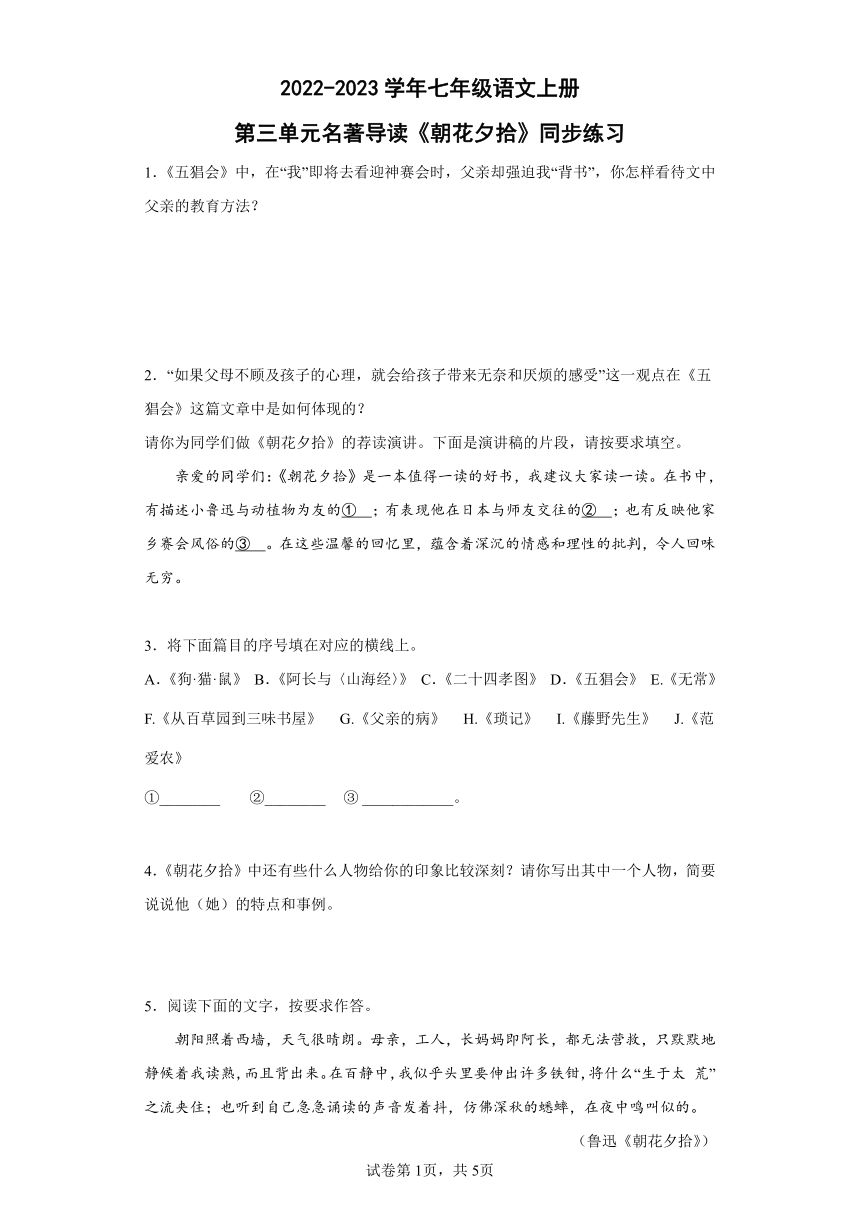

1.《五猖会》中,在“我”即将去看迎神赛会时,父亲却强迫我“背书”,你怎样看待文中父亲的教育方法?

2.“如果父母不顾及孩子的心理,就会给孩子带来无奈和厌烦的感受”这一观点在《五猖会》这篇文章中是如何体现的?

请你为同学们做《朝花夕拾》的荐读演讲。下面是演讲稿的片段,请按要求填空。

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与动植物为友的① ;有表现他在日本与师友交往的② ;也有反映他家乡赛会风俗的③ 。在这些温馨的回忆里,蕴含着深沉的情感和理性的批判,令人回味无穷。

3.将下面篇目的序号填在对应的横线上。

A.《狗·猫·鼠》 B.《阿长与〈山海经〉》 C.《二十四孝图》 D.《五猖会》 E.《无常》 F.《从百草园到三味书屋》 G.《父亲的病》 H.《琐记》 I.《藤野先生》 J.《范爱农》

①________ ②________ ③ ____________。

4.《朝花夕拾》中还有些什么人物给你的印象比较深刻?请你写出其中一个人物,简要说说他(她)的特点和事例。

5.阅读下面的文字,按要求作答。

朝阳照着西墙,天气很晴朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太 荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

(鲁迅《朝花夕拾》)

以上文段选自《朝花夕拾》中的《_____》,“我”想要快速“夹住”书中内容并 “急急诵读”是因为:_________。

6.《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部散文集。请从以下作品中任选一篇,写出其中一处能够表现作者“温馨的回忆”和“理性的批判”的内容。

(1)《五猖会》 (2)《藤野先生》 (3)《阿长与<山海经>》

名著阅读,完成下面小题。

“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。”药引寻到了,然而还有一种特别的丸药:败鼓皮丸。这“败鼓皮丸”就是用打破的旧鼓皮做成;水肿一名鼓胀,一用打破的鼓皮自然就可以克伏他。清朝的刚毅因为憎恨“洋鬼子”,预备打他们,练了些兵称作“虎神营”,取虎能食羊,神能伏鬼的意思,也就是这道理。可惜这一种神药,全城中只有一家出售的,离我家就有五里,但这却不像平地木那样,必须暗中摸索了。

7.以上文段选自鲁迅散文集《朝花夕拾》中的《______________》。

8.父亲因庸医延误病情而死,这对鲁迅的成长产生了怎样的影响?

9.示例:篇目:《父亲的病》。具体内容:庸医的药引让父亲的病恶化,最终导致父亲咽了气。对鲁迅的影响:庸医误人的沉痛经历,使鲁迅一生极其讨厌迷信而崇尚科学。

请你仿照示例,从《朝花夕拾》下列篇目中任选一篇,概括其中具体内容并分析对鲁迅的影响。

《阿长与<山海经>》《藤野先生》《无常》

10.阅读《朝花夕拾》时,为加深对经典作品的理解,同学们查阅了相关评价,并准备制作读书卡片。请你选择一个角度,结合作品内容,将读书卡片补充完整。

《朝花夕拾》读书卡片

名家评价:

它不是小说,却细致入微地刻画了一批栩栩如生的人物形象;它不是传记,却提供了鲁迅早年的一大批鲜为人知的传记材料;它不是历史书,却使人从中看到了近代中国历史的若干重要而生动形象的侧面;它当然更不是民俗学著作,但它却涉及并记叙了那么多的城乡风习。

——首都师范大学中文系王教授

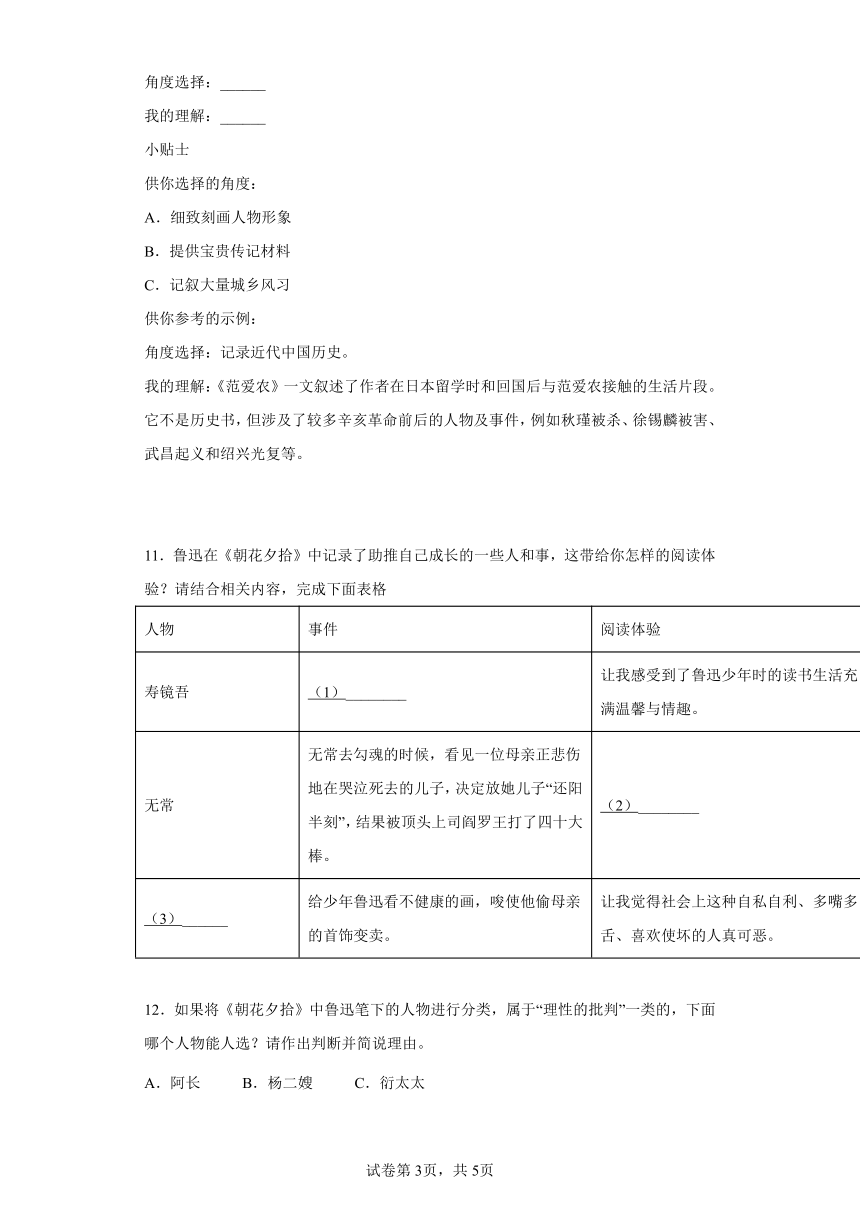

角度选择:______

我的理解:______

小贴士

供你选择的角度:

A.细致刻画人物形象

B.提供宝贵传记材料

C.记叙大量城乡风习

供你参考的示例:

角度选择:记录近代中国历史。

我的理解:《范爱农》一文叙述了作者在日本留学时和回国后与范爱农接触的生活片段。它不是历史书,但涉及了较多辛亥革命前后的人物及事件,例如秋瑾被杀、徐锡麟被害、武昌起义和绍兴光复等。

11.鲁迅在《朝花夕拾》中记录了助推自己成长的一些人和事,这带给你怎样的阅读体验?请结合相关内容,完成下面表格

人物 事件 阅读体验

寿镜吾 (1)________ 让我感受到了鲁迅少年时的读书生活充满温馨与情趣。

无常 无常去勾魂的时候,看见一位母亲正悲伤地在哭泣死去的儿子,决定放她儿子“还阳半刻”,结果被顶头上司阎罗王打了四十大棒。 (2)________

(3)______ 给少年鲁迅看不健康的画,唆使他偷母亲的首饰变卖。 让我觉得社会上这种自私自利、多嘴多舌、喜欢使坏的人真可恶。

12.如果将《朝花夕拾》中鲁迅笔下的人物进行分类,属于“理性的批判”一类的,下面哪个人物能人选?请作出判断并简说理由。

A.阿长 B.杨二嫂 C.衍太太

13.《朝花夕拾》中少年时的“我”性格鲜明,请结合相关情节简要分析“我”的性格特点。(一点即可)

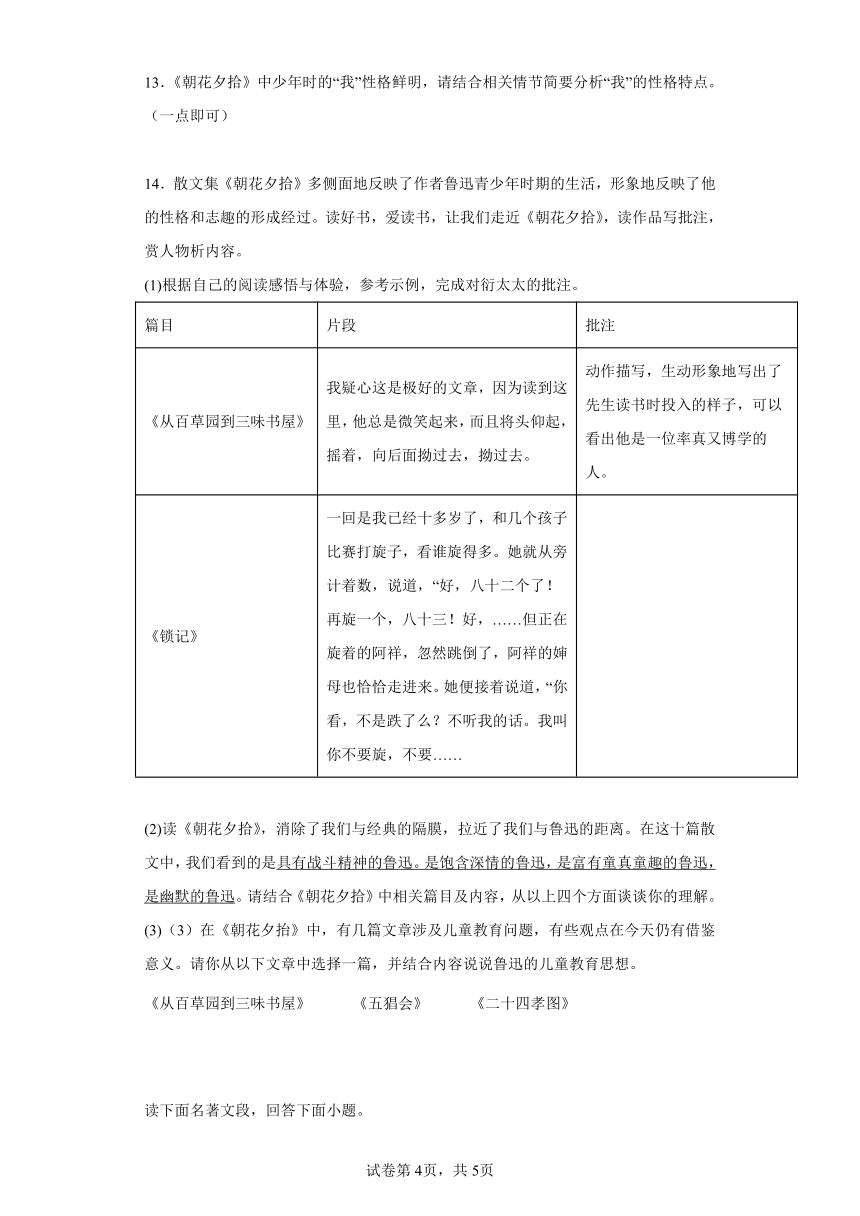

14.散文集《朝花夕拾》多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。读好书,爱读书,让我们走近《朝花夕拾》,读作品写批注,赏人物析内容。

(1)根据自己的阅读感悟与体验,参考示例,完成对衍太太的批注。

篇目 片段 批注

《从百草园到三味书屋》 我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。 动作描写,生动形象地写出了先生读书时投入的样子,可以看出他是一位率真又博学的人。

《锁记》 一回是我已经十多岁了,和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了!再旋一个,八十三!好,……但正在旋着的阿祥,忽然跳倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。我叫你不要旋,不要……

(2)读《朝花夕拾》,消除了我们与经典的隔膜,拉近了我们与鲁迅的距离。在这十篇散文中,我们看到的是具有战斗精神的鲁迅。是饱含深情的鲁迅,是富有童真童趣的鲁迅,是幽默的鲁迅。请结合《朝花夕拾》中相关篇目及内容,从以上四个方面谈谈你的理解。

(3)(3)在《朝花夕抬》中,有几篇文章涉及儿童教育问题,有些观点在今天仍有借鉴意义。请你从以下文章中选择一篇,并结合内容说说鲁迅的儿童教育思想。

《从百草园到三味书屋》 《五猖会》 《二十四孝图》

读下面名著文段,回答下面小题。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

15.名著是我们阅读的主要任务。鲁迅先生的《朝花夕拾》共有十篇散文,这文段选自( );本册教材中,编者还向我们推荐了( )等名著。选项正确的一项是( )

A.《二十四孝图》 《湘行散记》 B.《五猖会》 《猎人笔记》

C.《二十四孝图》 《白洋淀纪事》 D.《五猖会》 《梦溪笔谈》

16.从“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书”中“诧异”一词,你觉得鲁迅先生的儿童教育观念是怎样的?

17.根据《朝花夕拾》的相关内容,按要求答题。

(1)《朝花夕拾》里提到不少宠物或玩具, 回忆相关文章,完成下面表格。

序号 文章 玩具(宠物) 作用

1 《五猖会》 渴望拥有①“________ “ 表达出对迎神赛会的渴望

2 《② _____________》 纸糊的可以套在指甲上的“盔甲” 侧面写出了书塾生活的“读书之趣”

(2)北京大学语文研究所所长温儒敏这样评价《朝花夕拾》:“既弥漫着慈爱的精神与情调,显露了鲁迅心灵世界最为柔和的一面,又内蕴着深沉而深刻的悲怆,这形成了《朝花夕拾》的特殊韵味。”请你结合下面的任一篇目的情节,谈谈它的“特殊韵味”。

《阿长与〈山海经〉》 《父亲的病》

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.示例:我认为文中父亲的这种教育方法应坚决摒弃。教育要理解并尊重孩子,注意关心孩子心理发展的特点。七岁的孩子,应让他们在玩中学习,培养他们学习的兴趣。一味的专制教育,反而会适得其反,让孩子对学习产生恐惧心理。

2.本文先写“我”儿时恰逢五猖会的兴奋不已;临出发父亲让“我”背书,“我”的兴致全被浇灭;最后写待“我”背完后由于父亲的横加干涉,对去“看会”已索然无味了。体现出了孩子在父母毫不顾及自己心理时的无奈与厌烦。(意思对即可)

3. AF I J DE

4.示例:喜欢多事、粗俗愚昧,却又真诚地关爱儿童的长妈妈;热心教诲弱国学生、毫无民族偏见的藤野先生;在三味书屋摇头晃脑读书、“极方正,质朴,博学”的老师寿镜吾……(写出其中一个人物的特点或事例即可)。

5. 五猖会 “我”渴望看五猖会,却被父亲强迫背《鉴略》。

6.示例:(1)《五猖会》:“温馨的回忆”:儿时对上大庙会的向往,要去赶回,兴奋得“笑着跳着”。“理性的批判”:父亲不顾孩子的心理,逼“我”背书,这种家庭教育的问题,让人无奈、厌烦。

(2)《藤野先生》:藤野先生帮我改讲义,不歧视弱国学生,让“我”感到温暖。“幻灯事件”故意放中国人被杀的片子,就是对日本的所谓“爱国青年”丑闻面目的批判。

(3)《阿长与〈山海经〉》:“我”对《山海经》的向往,长妈妈为“我”买来《山海经》就有童趣与温情;长妈妈关于妇女站在城墙上阻挡长毛,则是对愚昧思想的批判。

7.父亲的病

8.在父亲因庸医愚昧而去世后,为避开那无聊的流言,也为了母亲,鲁迅毅然到陌生的他乡求学。在日本留学时,为了救国图存,毅然谢绝了藤野先生的极力挽留,又放弃自己的专业,孤独地投入艰难的文艺运动。

9.示例:《阿长与山海经》,阿长给鲁迅买来了梦寐以求的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生。

10. 【示例一】细致刻画人物形象。 《阿长与〈山海经〉一文》叙述了作者儿时与保姆阿长相处的情景。它不是小说,却将阿长这个人物形象刻画得栩栩如生,例如通过具体描写阿长给“我”讲长毛的故事和为“我”买来《山海经》二事,成功塑造了一个迷信可笑却朴实善良、仁厚可爱的阿长形象。

【示例二】提供宝贵传记材料。《藤野先生》一文叙述了作者在日本留学时的学习生活及与藤野先生的交往。它不是传记,却记录了鲁迅作出“弃医从文”这一抉择时的心路历程,为我们了解鲁迅生平提供了宝贵的资料。

【示例三】提供宝贵传记材料。《从百草园到三味书屋》记叙了鲁迅无忧无虑的童年时光和私塾经历,《琐记》展现了家道中落后鲁迅离家求学的历程,《藤野先生》记叙了鲁迅游学日本、弃医从文的思想蜕变,这些作品提供了人物传记的宝贵资料,使我们对鲁迅先生的成长经历有了一定的了解。

【示例四】记叙大量城乡风习。《五猖会》叙述了作者儿时要去看五猖会的兴奋激动和临行前被父亲要求背诵《鉴略》的无奈厌烦。它不是民俗学著作,却介绍了当时浙东一带的风俗,每年农历四月十五为五猖会期,要举办迎神赛会,即用仪仗、鼓乐和杂戏迎神像出门,周游街巷,以酬神祈福,让我们对当时的绍兴风习有所了解。

11. 鲁迅去读书,第二次行礼时,寿镜吾先生和蔼地在一旁答礼;寿镜吾读书很投入。 少年鲁迅的经历让我懂得了人间不一定都会有公正的结果,恶人有时不会有恶报,“正人君子”不一定是公正的代表。 衍太太

12.选C,衍太太为人刻薄、自私虚伪,表现当时社会风气对人心的腐蚀,最能体现“理性的批判”。(亦可从排除A、B两项的角度作答:阿长淳朴善良,体现“温馨的回忆”,杨二嫂是鲁迅的小说《故乡》中的人物)

13.示例1:热爱自然,如喜欢在百草园的生活;

示例2:厌倦旧的教育方式(内容、制度等),如不喜欢三味书屋的生活、怕背《鉴略》等;

示例3:富有爱心、善良、有正义感等。(意思对即可)

14.(1)语言描写,由衍太太怂恿孩子们干危险的事,事后有推卸责任可以看出,她是一个表里不一的人。

(2)具有战斗精神的鲁迅,如《二十四孝图》中,鲁迅坚决捍卫白话文,对虚伪的封建孝道进行猛烈抨击。

饱含深情的鲁迅,如《阿长与<山海经>》中,鲁迅深情回忆了保姆阿长,表达了对这位普通劳动妇女的敬意和怀念。

富有童真童趣的鲁迅,如《从百草园到三味书屋》中,鲁迅在百草园拔何首乌,摘覆盆子,雪地捕鸟……生活充满了乐趣。

幽默的鲁迅,如《藤野先生》中,鲁迅用“实在标致极了”写清国留学生的丑态,极具幽默感。

(3)示例一:《从百草园到三味书屋》描述了儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活,鲁迅借此表达尊重孩子天性,保护并激发孩子想象力、创造力,让孩子快乐成长的教育思想。

示例二:《五猖会》写“我”心心念念的五猖会即将开始,父亲却强制“我”背《鉴略》,鲁迅借此表达了家长应当了解孩子心理需求、尊重孩子天性的教育思想。

示例三:《二十四孝图》写到了当时供给孩子的书籍形式粗拙。故事虚伪,违背人性,鲁迅借此表达儿童读物要内容健康、适合儿童心理特点的教育思想。

15.B

16.主张生动活泼,而不是压抑天性枯燥刻板

17.(1) 吹嘟嘟 从百草园到三味书屋

(2)示例一:《阿长与〈山海经〉》的特殊韵味:①慈爱的精神与情调:不识字的阿长为“我”买来了别人买不来或不愿买的“我”渴慕已久的《山海经》,让“我”内心柔和,从而感激怀念她;

②深沉而深刻的悲怆:这样慈爱热心的阿长,用的是上一个保姆的名字,自己连名字也没有;即使到她去世了三十年也不知道她的姓名和经历。(言之有理即可)

示例二:《父亲的病》的特殊韵味:①慈爱的精神与情调:父亲的病越来越重,当“名医”陈莲河提出用一种比较贵的药和花钱请人看冤愆的时候,父亲却拒绝了,他知道自己病重不愿再花费钱了;看着父亲临终前的痛苦,“我”是不忍的,这是鲁迅内心的柔和;

②深沉而深刻的悲怆:庸医误诊——父亲的病在有名气的如陈莲河和没名气的医生诊治中越来越重,如“败鼓皮丸”这样愚昧的药名岂 能治病?愚昧的呼喊——衍太太在父亲临终前让“我”大声叫父亲,使得他不能清净地离开人世,让“我”后悔一生。(言之有理即可)

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第三单元名著导读《朝花夕拾》同步练习

1.《五猖会》中,在“我”即将去看迎神赛会时,父亲却强迫我“背书”,你怎样看待文中父亲的教育方法?

2.“如果父母不顾及孩子的心理,就会给孩子带来无奈和厌烦的感受”这一观点在《五猖会》这篇文章中是如何体现的?

请你为同学们做《朝花夕拾》的荐读演讲。下面是演讲稿的片段,请按要求填空。

亲爱的同学们:《朝花夕拾》是一本值得一读的好书,我建议大家读一读。在书中,有描述小鲁迅与动植物为友的① ;有表现他在日本与师友交往的② ;也有反映他家乡赛会风俗的③ 。在这些温馨的回忆里,蕴含着深沉的情感和理性的批判,令人回味无穷。

3.将下面篇目的序号填在对应的横线上。

A.《狗·猫·鼠》 B.《阿长与〈山海经〉》 C.《二十四孝图》 D.《五猖会》 E.《无常》 F.《从百草园到三味书屋》 G.《父亲的病》 H.《琐记》 I.《藤野先生》 J.《范爱农》

①________ ②________ ③ ____________。

4.《朝花夕拾》中还有些什么人物给你的印象比较深刻?请你写出其中一个人物,简要说说他(她)的特点和事例。

5.阅读下面的文字,按要求作答。

朝阳照着西墙,天气很晴朗。母亲,工人,长妈妈即阿长,都无法营救,只默默地静候着我读熟,而且背出来。在百静中,我似乎头里要伸出许多铁钳,将什么“生于太 荒”之流夹住;也听到自己急急诵读的声音发着抖,仿佛深秋的蟋蟀,在夜中鸣叫似的。

(鲁迅《朝花夕拾》)

以上文段选自《朝花夕拾》中的《_____》,“我”想要快速“夹住”书中内容并 “急急诵读”是因为:_________。

6.《朝花夕拾》是鲁迅先生的一部散文集。请从以下作品中任选一篇,写出其中一处能够表现作者“温馨的回忆”和“理性的批判”的内容。

(1)《五猖会》 (2)《藤野先生》 (3)《阿长与<山海经>》

名著阅读,完成下面小题。

“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。”药引寻到了,然而还有一种特别的丸药:败鼓皮丸。这“败鼓皮丸”就是用打破的旧鼓皮做成;水肿一名鼓胀,一用打破的鼓皮自然就可以克伏他。清朝的刚毅因为憎恨“洋鬼子”,预备打他们,练了些兵称作“虎神营”,取虎能食羊,神能伏鬼的意思,也就是这道理。可惜这一种神药,全城中只有一家出售的,离我家就有五里,但这却不像平地木那样,必须暗中摸索了。

7.以上文段选自鲁迅散文集《朝花夕拾》中的《______________》。

8.父亲因庸医延误病情而死,这对鲁迅的成长产生了怎样的影响?

9.示例:篇目:《父亲的病》。具体内容:庸医的药引让父亲的病恶化,最终导致父亲咽了气。对鲁迅的影响:庸医误人的沉痛经历,使鲁迅一生极其讨厌迷信而崇尚科学。

请你仿照示例,从《朝花夕拾》下列篇目中任选一篇,概括其中具体内容并分析对鲁迅的影响。

《阿长与<山海经>》《藤野先生》《无常》

10.阅读《朝花夕拾》时,为加深对经典作品的理解,同学们查阅了相关评价,并准备制作读书卡片。请你选择一个角度,结合作品内容,将读书卡片补充完整。

《朝花夕拾》读书卡片

名家评价:

它不是小说,却细致入微地刻画了一批栩栩如生的人物形象;它不是传记,却提供了鲁迅早年的一大批鲜为人知的传记材料;它不是历史书,却使人从中看到了近代中国历史的若干重要而生动形象的侧面;它当然更不是民俗学著作,但它却涉及并记叙了那么多的城乡风习。

——首都师范大学中文系王教授

角度选择:______

我的理解:______

小贴士

供你选择的角度:

A.细致刻画人物形象

B.提供宝贵传记材料

C.记叙大量城乡风习

供你参考的示例:

角度选择:记录近代中国历史。

我的理解:《范爱农》一文叙述了作者在日本留学时和回国后与范爱农接触的生活片段。它不是历史书,但涉及了较多辛亥革命前后的人物及事件,例如秋瑾被杀、徐锡麟被害、武昌起义和绍兴光复等。

11.鲁迅在《朝花夕拾》中记录了助推自己成长的一些人和事,这带给你怎样的阅读体验?请结合相关内容,完成下面表格

人物 事件 阅读体验

寿镜吾 (1)________ 让我感受到了鲁迅少年时的读书生活充满温馨与情趣。

无常 无常去勾魂的时候,看见一位母亲正悲伤地在哭泣死去的儿子,决定放她儿子“还阳半刻”,结果被顶头上司阎罗王打了四十大棒。 (2)________

(3)______ 给少年鲁迅看不健康的画,唆使他偷母亲的首饰变卖。 让我觉得社会上这种自私自利、多嘴多舌、喜欢使坏的人真可恶。

12.如果将《朝花夕拾》中鲁迅笔下的人物进行分类,属于“理性的批判”一类的,下面哪个人物能人选?请作出判断并简说理由。

A.阿长 B.杨二嫂 C.衍太太

13.《朝花夕拾》中少年时的“我”性格鲜明,请结合相关情节简要分析“我”的性格特点。(一点即可)

14.散文集《朝花夕拾》多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活,形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。读好书,爱读书,让我们走近《朝花夕拾》,读作品写批注,赏人物析内容。

(1)根据自己的阅读感悟与体验,参考示例,完成对衍太太的批注。

篇目 片段 批注

《从百草园到三味书屋》 我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。 动作描写,生动形象地写出了先生读书时投入的样子,可以看出他是一位率真又博学的人。

《锁记》 一回是我已经十多岁了,和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了!再旋一个,八十三!好,……但正在旋着的阿祥,忽然跳倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。我叫你不要旋,不要……

(2)读《朝花夕拾》,消除了我们与经典的隔膜,拉近了我们与鲁迅的距离。在这十篇散文中,我们看到的是具有战斗精神的鲁迅。是饱含深情的鲁迅,是富有童真童趣的鲁迅,是幽默的鲁迅。请结合《朝花夕拾》中相关篇目及内容,从以上四个方面谈谈你的理解。

(3)(3)在《朝花夕抬》中,有几篇文章涉及儿童教育问题,有些观点在今天仍有借鉴意义。请你从以下文章中选择一篇,并结合内容说说鲁迅的儿童教育思想。

《从百草园到三味书屋》 《五猖会》 《二十四孝图》

读下面名著文段,回答下面小题。

“不错。去罢。”父亲点着头,说。

大家同时活动起来,脸上都露出笑容,向河埠走去。工人将我高高地抱起,仿佛在祝贺我的成功一般,快步走在最前头。

我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有什么大意思。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

15.名著是我们阅读的主要任务。鲁迅先生的《朝花夕拾》共有十篇散文,这文段选自( );本册教材中,编者还向我们推荐了( )等名著。选项正确的一项是( )

A.《二十四孝图》 《湘行散记》 B.《五猖会》 《猎人笔记》

C.《二十四孝图》 《白洋淀纪事》 D.《五猖会》 《梦溪笔谈》

16.从“我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书”中“诧异”一词,你觉得鲁迅先生的儿童教育观念是怎样的?

17.根据《朝花夕拾》的相关内容,按要求答题。

(1)《朝花夕拾》里提到不少宠物或玩具, 回忆相关文章,完成下面表格。

序号 文章 玩具(宠物) 作用

1 《五猖会》 渴望拥有①“________ “ 表达出对迎神赛会的渴望

2 《② _____________》 纸糊的可以套在指甲上的“盔甲” 侧面写出了书塾生活的“读书之趣”

(2)北京大学语文研究所所长温儒敏这样评价《朝花夕拾》:“既弥漫着慈爱的精神与情调,显露了鲁迅心灵世界最为柔和的一面,又内蕴着深沉而深刻的悲怆,这形成了《朝花夕拾》的特殊韵味。”请你结合下面的任一篇目的情节,谈谈它的“特殊韵味”。

《阿长与〈山海经〉》 《父亲的病》

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案

1.示例:我认为文中父亲的这种教育方法应坚决摒弃。教育要理解并尊重孩子,注意关心孩子心理发展的特点。七岁的孩子,应让他们在玩中学习,培养他们学习的兴趣。一味的专制教育,反而会适得其反,让孩子对学习产生恐惧心理。

2.本文先写“我”儿时恰逢五猖会的兴奋不已;临出发父亲让“我”背书,“我”的兴致全被浇灭;最后写待“我”背完后由于父亲的横加干涉,对去“看会”已索然无味了。体现出了孩子在父母毫不顾及自己心理时的无奈与厌烦。(意思对即可)

3. AF I J DE

4.示例:喜欢多事、粗俗愚昧,却又真诚地关爱儿童的长妈妈;热心教诲弱国学生、毫无民族偏见的藤野先生;在三味书屋摇头晃脑读书、“极方正,质朴,博学”的老师寿镜吾……(写出其中一个人物的特点或事例即可)。

5. 五猖会 “我”渴望看五猖会,却被父亲强迫背《鉴略》。

6.示例:(1)《五猖会》:“温馨的回忆”:儿时对上大庙会的向往,要去赶回,兴奋得“笑着跳着”。“理性的批判”:父亲不顾孩子的心理,逼“我”背书,这种家庭教育的问题,让人无奈、厌烦。

(2)《藤野先生》:藤野先生帮我改讲义,不歧视弱国学生,让“我”感到温暖。“幻灯事件”故意放中国人被杀的片子,就是对日本的所谓“爱国青年”丑闻面目的批判。

(3)《阿长与〈山海经〉》:“我”对《山海经》的向往,长妈妈为“我”买来《山海经》就有童趣与温情;长妈妈关于妇女站在城墙上阻挡长毛,则是对愚昧思想的批判。

7.父亲的病

8.在父亲因庸医愚昧而去世后,为避开那无聊的流言,也为了母亲,鲁迅毅然到陌生的他乡求学。在日本留学时,为了救国图存,毅然谢绝了藤野先生的极力挽留,又放弃自己的专业,孤独地投入艰难的文艺运动。

9.示例:《阿长与山海经》,阿长给鲁迅买来了梦寐以求的《山海经》,使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生。

10. 【示例一】细致刻画人物形象。 《阿长与〈山海经〉一文》叙述了作者儿时与保姆阿长相处的情景。它不是小说,却将阿长这个人物形象刻画得栩栩如生,例如通过具体描写阿长给“我”讲长毛的故事和为“我”买来《山海经》二事,成功塑造了一个迷信可笑却朴实善良、仁厚可爱的阿长形象。

【示例二】提供宝贵传记材料。《藤野先生》一文叙述了作者在日本留学时的学习生活及与藤野先生的交往。它不是传记,却记录了鲁迅作出“弃医从文”这一抉择时的心路历程,为我们了解鲁迅生平提供了宝贵的资料。

【示例三】提供宝贵传记材料。《从百草园到三味书屋》记叙了鲁迅无忧无虑的童年时光和私塾经历,《琐记》展现了家道中落后鲁迅离家求学的历程,《藤野先生》记叙了鲁迅游学日本、弃医从文的思想蜕变,这些作品提供了人物传记的宝贵资料,使我们对鲁迅先生的成长经历有了一定的了解。

【示例四】记叙大量城乡风习。《五猖会》叙述了作者儿时要去看五猖会的兴奋激动和临行前被父亲要求背诵《鉴略》的无奈厌烦。它不是民俗学著作,却介绍了当时浙东一带的风俗,每年农历四月十五为五猖会期,要举办迎神赛会,即用仪仗、鼓乐和杂戏迎神像出门,周游街巷,以酬神祈福,让我们对当时的绍兴风习有所了解。

11. 鲁迅去读书,第二次行礼时,寿镜吾先生和蔼地在一旁答礼;寿镜吾读书很投入。 少年鲁迅的经历让我懂得了人间不一定都会有公正的结果,恶人有时不会有恶报,“正人君子”不一定是公正的代表。 衍太太

12.选C,衍太太为人刻薄、自私虚伪,表现当时社会风气对人心的腐蚀,最能体现“理性的批判”。(亦可从排除A、B两项的角度作答:阿长淳朴善良,体现“温馨的回忆”,杨二嫂是鲁迅的小说《故乡》中的人物)

13.示例1:热爱自然,如喜欢在百草园的生活;

示例2:厌倦旧的教育方式(内容、制度等),如不喜欢三味书屋的生活、怕背《鉴略》等;

示例3:富有爱心、善良、有正义感等。(意思对即可)

14.(1)语言描写,由衍太太怂恿孩子们干危险的事,事后有推卸责任可以看出,她是一个表里不一的人。

(2)具有战斗精神的鲁迅,如《二十四孝图》中,鲁迅坚决捍卫白话文,对虚伪的封建孝道进行猛烈抨击。

饱含深情的鲁迅,如《阿长与<山海经>》中,鲁迅深情回忆了保姆阿长,表达了对这位普通劳动妇女的敬意和怀念。

富有童真童趣的鲁迅,如《从百草园到三味书屋》中,鲁迅在百草园拔何首乌,摘覆盆子,雪地捕鸟……生活充满了乐趣。

幽默的鲁迅,如《藤野先生》中,鲁迅用“实在标致极了”写清国留学生的丑态,极具幽默感。

(3)示例一:《从百草园到三味书屋》描述了儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活,鲁迅借此表达尊重孩子天性,保护并激发孩子想象力、创造力,让孩子快乐成长的教育思想。

示例二:《五猖会》写“我”心心念念的五猖会即将开始,父亲却强制“我”背《鉴略》,鲁迅借此表达了家长应当了解孩子心理需求、尊重孩子天性的教育思想。

示例三:《二十四孝图》写到了当时供给孩子的书籍形式粗拙。故事虚伪,违背人性,鲁迅借此表达儿童读物要内容健康、适合儿童心理特点的教育思想。

15.B

16.主张生动活泼,而不是压抑天性枯燥刻板

17.(1) 吹嘟嘟 从百草园到三味书屋

(2)示例一:《阿长与〈山海经〉》的特殊韵味:①慈爱的精神与情调:不识字的阿长为“我”买来了别人买不来或不愿买的“我”渴慕已久的《山海经》,让“我”内心柔和,从而感激怀念她;

②深沉而深刻的悲怆:这样慈爱热心的阿长,用的是上一个保姆的名字,自己连名字也没有;即使到她去世了三十年也不知道她的姓名和经历。(言之有理即可)

示例二:《父亲的病》的特殊韵味:①慈爱的精神与情调:父亲的病越来越重,当“名医”陈莲河提出用一种比较贵的药和花钱请人看冤愆的时候,父亲却拒绝了,他知道自己病重不愿再花费钱了;看着父亲临终前的痛苦,“我”是不忍的,这是鲁迅内心的柔和;

②深沉而深刻的悲怆:庸医误诊——父亲的病在有名气的如陈莲河和没名气的医生诊治中越来越重,如“败鼓皮丸”这样愚昧的药名岂 能治病?愚昧的呼喊——衍太太在父亲临终前让“我”大声叫父亲,使得他不能清净地离开人世,让“我”后悔一生。(言之有理即可)

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首