人教部编版语文七年级上册单元测试-第三单元基础巩固(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教部编版语文七年级上册单元测试-第三单元基础巩固(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-05 15:06:39 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版语文七年级上册单元测试-第三单元

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、单选题(本大题共6小题,共12.0分)

下列加下划线字注音及书写无误的一项是( )

A. 截然(jié) 搓捻(niǎn) 疲倦(pí) 惶然大悟(huǎng)

B. 争执(zhí) 绽开(zàn) 感慨(kǎi) 人迹罕至(hǎn)

C. 倜傥(dǎng) 涨红(zhàng) 啄食(zhuó) 疲惫不堪(kān)

D. 企盼(qǐ) 和蔼(ǎi) 譬如(pì) 花团锦簇(cù)

下面句子中加下划线的成语使用有误的一项是( )

A. 上课铃响后,同学们兴奋地坐在教室里,迫不及待地想要见到新来的语文老师。

B. 人迹罕至的雪山上,已被踏雪游玩的旅行者踏出了一条路。

C. 连老师都做不出的题,这位新同学两分钟就算出来了,我对他的敬佩之情油然而生。

D. 春天的校园,繁花似锦,绿树成荫,鸟儿在枝头歌唱,真是风景如画,美不胜收。

下列各句中,没有语病的一项是( )

A. 在今年的“两会”上,代表们就完善和建立社会保障机制提出了许多宝贵的意见。

B. 能否规范地书写汉字,是对义务教育阶段学生汉字书写的基本要求。

C. 开展防电信诈骗进校园,是保护未成年人合法权益和维护社会秩序的需要。

D. 爱丽丝门罗是一百多年来第13位获得诺贝尔文学奖的女性作家。

下列句子中,标点符号使用不正确的一项是( )

A. “智者阅读群书,亦阅历人生。”在一个知识快速迭代、信息过剩的时代,我们需要通过阅读来提升认知能力。

B. 诗意人生,不应该是空有其表的外壳,而是要有“腹有诗书气自华”的内在,还要有“书卷多情似故人”的精神体验。

C. 看到美景时,其他人只会说“厉害了”,然后拍照发朋友圈;你却因为心头闪现的那一句“大漠孤烟直,长河落日圆”而感动。

D. 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,书籍不应是任人摆布的装饰品,也不该是曲高和寡的艺术品。

将下列句子组成语意连贯的一段话,排序最恰当的一项是( )

你的心怦怦直跳,唯恐意外发生。

我心里无声地呼喊着:“光明!光明!快给我光明!”

在受教育之前,我正像大雾中的航船,既没有指南针也没有探测仪,无从知道海港已经临近。

恰恰在此时,爱的光明照到了我的身上。

朋友,你可曾在茫茫大雾中航行过,在雾中神情紧张地驾驶着一条大船,小心翼翼地缓慢地向对岸驶去

A. B. C. D.

下列说法有误的一项是( )

A. 《从百草园到三味书屋》的作者鲁迅,原名周树人。在发表白话小说《阿Q正传》时,他首次使用了“鲁迅”这一笔名。

B. 《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者海伦凯勒,美国盲聋女作家,教育家、慈善家。

C. 孔子是我国古代伟大的思想家和教育家,儒家学派的创始人,世界最著名的文化名人之一。

D. 《<论语>十二章》是孔子及其弟子关于学习态度、学习方法以及个人修养等方面的经典论述,都是蕴含着精深哲理的名言警句。

二、默写(本大题共1小题,共10.0分)

古诗文默写。

(1)子曰:“ , ____。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《论语述而》)

(2) ,思君不见下渝州。(《峨眉山月歌》)

(3) ,应傍战场开。(《行军九日思长安故园》)

(4)《论语子罕》中,孔子告诉学生,一个人应该坚定信念、矢志不渝的句子是: , 。

三、综合性学习(本大题共1小题,共15.0分)

综合性学习。

“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。”人生在世,离不开朋友。然而,大千世界,鱼龙混杂,友分益损。古人这样告诫我们:“匹夫不可不慎取友。”可见,如何认识和选择朋友,是十分重要的人生课题。为引导同学们正确交友,你所在的班级正在举行以“交友之道”为主题的综合性学习活动,请你积极参加并完成以下任务。

(1)请为本次活动设计两种活动形式。

活动一:

活动二:

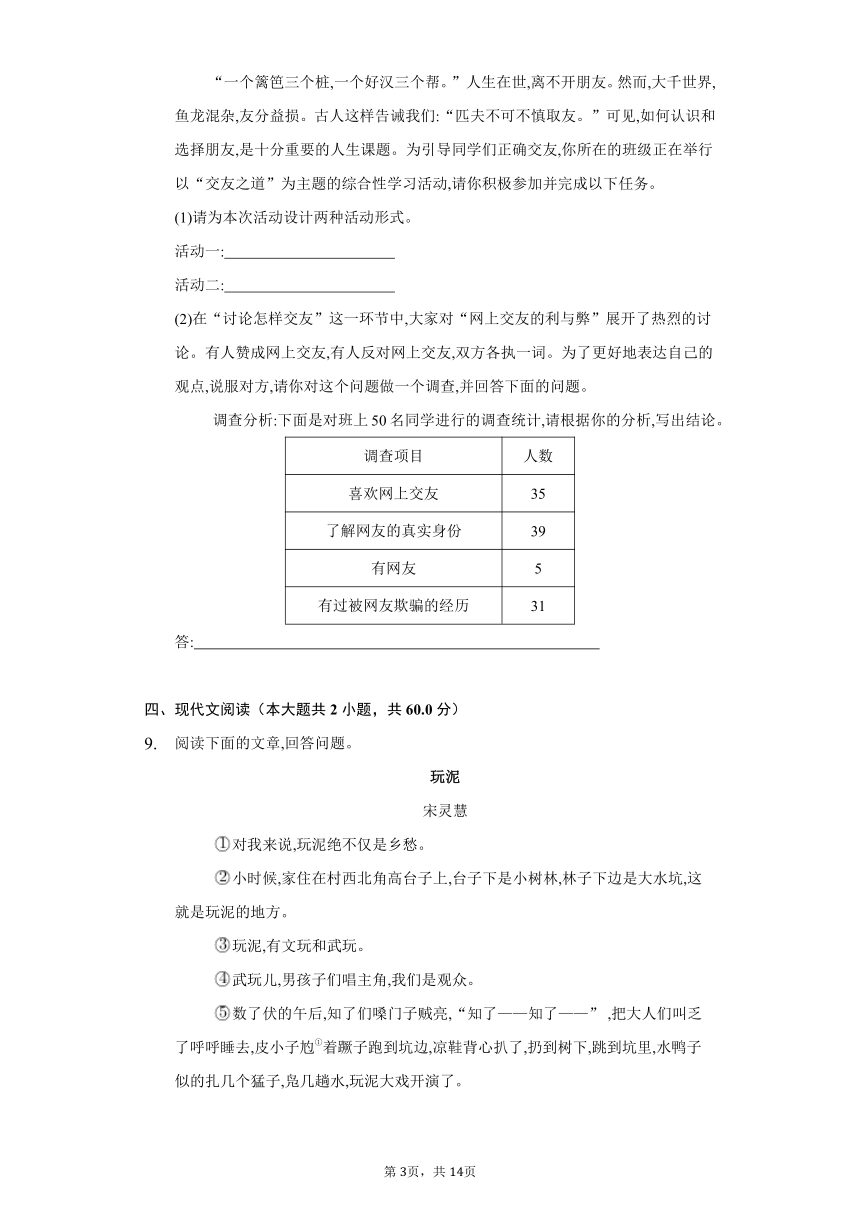

(2)在“讨论怎样交友”这一环节中,大家对“网上交友的利与弊”展开了热烈的讨论。有人赞成网上交友,有人反对网上交友,双方各执一词。为了更好地表达自己的观点,说服对方,请你对这个问题做一个调查,并回答下面的问题。

调查分析:下面是对班上50名同学进行的调查统计,请根据你的分析,写出结论。

调查项目 人数

喜欢网上交友 35

了解网友的真实身份 39

有网友 5

有过被网友欺骗的经历 31

答:

四、现代文阅读(本大题共2小题,共60.0分)

阅读下面的文章,回答问题。

玩泥

宋灵慧

对我来说,玩泥绝不仅是乡愁。

小时候,家住在村西北角高台子上,台子下是小树林,林子下边是大水坑,这就是玩泥的地方。

玩泥,有文玩和武玩。

武玩儿,男孩子们唱主角,我们是观众。

数了伏的午后,知了们嗓门子贼亮,“知了——知了——” ,把大人们叫乏了呼呼睡去,皮小子尥①着蹶子跑到坑边,凉鞋背心扒了,扔到树下,跳到坑里,水鸭子似的扎几个猛子,凫几趟水,玩泥大戏开演了。

坑北沿儿坡缓,黄泥晒饱了太阳。小子们一字排开,“哗哗哗”,对着坑沿撩水,泥润了,台子搭好了,猫腰挖起坑泥往头脸身上划拉,两只手小泥板似的,把自己糊得严严实实,嘴巴一张,白牙露出来,黄泥流进去。“噗噗”着嘴边的泥,跑上坑沿儿。坐下,张开胳膊,“开车啦!”哧溜——,滑到水里,扎个猛子,再挖泥,再抹。单个开车烦了,就开火车。一串“泥鳅子”排好,领头的喊“火车开了”,噼里噗噜,你推我挤栽到水里。时间长了,坑北沿儿让这群屁股滑成了长长的泥簸箕。

既然是武玩,“险情”就常发生,泥里的玻璃瓦片煤砟儿,把腿肚子,腚蛋子拉个口子。血从泥里冒出来,划拉划拉,口子浅,继续玩;口子深,跟小孩子嘴似的翻哧着,捋把青青菜来,搓巴搓巴,糊上,再不好,就到奶奶大娘家,要点消炎粉撒上,坚决不能叫爹娘知道。玩儿一夏天泥的孩子,黝黑油亮,铁打的一样结实。

文玩儿,是我们女孩子和小男孩的事儿。

小树林东面是聋子奶奶家,门对着坑,穿堂风一刮,门洞忒②凉快。聋子奶奶房后是一条大沟,红胶泥出名。胶泥有脾气,黏,夹锨,没力气挖不来。就算挖来,也是生的,一个瓣儿一个瓣儿的,得蘸着水,在硬地方摔,熟了才能玩儿。聋子奶奶家的门洞旮旯儿③有个瓮碴子,扣着旧盆,到夏天,里面就是奶奶给摔熟的胶泥,一条条的。我们坐在地上,守着块儿废青砖,啪唧,啪唧,边摔边捏,聋子奶奶坐在门洞口,有一搭没一搭地摇着蒲扇看。

打啪儿,也叫拌破锅。揪块泥,捏成锅的样子,托起,高举,反扣到地上,“噗”,破一个洞,力气越大,破洞越大。俩人一对儿,给对方补,破洞越大,赢的泥越多。太小的孩子,摔不破,输没了泥就哭,聋子奶奶就从破瓮里拿一块哄他。

刻模子也有输赢,但不是输泥。模子是砖的,跟小镜子差不多,从集上买,好几分钱一块儿。翘尾巴的狗,叼鱼的猫,大眼睛蜻蜓,花盆里的花……揪一块儿泥,抟圆,拍扁,扣在模子上摁,捏,刮,慢慢揭开,图案刻在泥上,模子就成了。摆在墙根下晾干,就拿去“赢”东西。“拾柴火换模儿……”串街小贩似的喊几声,伙伴们就跑到树林捡柴火。模子按好坏论价,这个换干棒儿,那个换软柴。

聋子奶奶看我们玩泥,蒲扇摇着摇着就打盹儿,盹儿打够了做针线,针线做够了就跟我们捏泥人。聋子奶奶啥都会捏,孙悟空,手搭凉棚的,吃桃子的,举着金箍棒的,还有猪八戒、唐僧,《地雷战》里偷地雷的……聋子奶奶捏着泥人还讲故事,说世上的人都是泥变的,从前有个奶奶,捏了好多泥人,一吹气,泥人变成人了,怎么有瘸腿瞎眼的呢 不能怪捏娃娃的那个奶奶。贴一锅饼子火候还不匀实呢,有没饹馇儿的,还有煳了的,还不都一样吃啊。

我教了三十多年书,自以为读书很多,可这几年总觉得,不识字的聋子奶奶比我有学问。如今,水坑没了,村里的孩子不玩泥了吧 他们还是从里到外,铁打的一样结实么

(有删改)

[注] 尥(liào):骡马等跳起来用后腿向后踢。忒(tuī):太。旮旯儿(gā lár):指角落。

(1)下列对文章内容的理解和分析,不正确一项是( )

A.文章以“玩泥”为叙事线索,把“武玩”和“文玩”两种玩泥方式紧密串联起来。

B.第段运用“噗噗”“哧溜”等拟声词描写“玩泥”的情景,给人身临其境之感。

C.第段写武玩“险情”常发生,孩子们坚决不让爹娘知道,是怕爹娘打骂阻止。

D.第段“穿堂风一刮,门洞忒凉快”点明孩子们在门洞“武玩”“文玩”的原因。

(2)赏析文中画横线的句子。

胶泥有脾气,黏,夹锨,没力气挖不来。(从修辞的角度)

答:

揪块泥,捏成锅的样子,托起,高举,反扣到地上,“噗”,破一个洞,力气越大,破洞越大。(从词语运用的角度)

答:

(3)文章结尾说“不识字的聋子奶奶比我有学问”,聋子奶奶有哪些“学问” 请简要概括。

答:

(4)开篇作者说“玩泥绝不仅是乡愁”,除了“乡愁”外,“玩泥”还寄托了作者怎样的情感

答:

阅读下面的文章,回答问题。

老师,我出彩了吗

潘银璋

教了十八年的中学,突然面对天性活泼的三年级学生,像是面对一群吵闹的小麻雀,让人束手无策。其实我知道,小孩子嘛,要多鼓励。可这些孩子,我对他们说了无数次“你真棒!”“你真乖!”“你真聪明!”他们夸奖照收,课堂照闹。

周三值日,我在走廊行走,听着别班孩子的琅琅书声,像泉水敲击细石,清脆,灵动;再看看我们班,沉闷,没有生气。走着走着,突然看到墙上挂着的学校办学理念:“人人向上,个个出彩”“你就是那片最独特的叶子”……我眼睛一亮,有了。

第二天上课,我给全班同学分享了“人人向上,个个出彩”的理念。我说:“向上,就是每天都有进步,用积极的心态对待学习;出彩,就是每天都在变化,向好的方向改变。班级是一棵大树,如果你能成为一片出彩的叶子,我就奖励你一本老师的散文诗集《心灵的散章》。”教室里像平静的湖面投进了一块石子,泛起了阵阵涟漪,“啪啪啪”,响起一片热烈的掌声。

效果真的很好,很多同学马上态度就转变了,连平时最调皮的那几个孩子作业也认真了,坐姿也端正了。班级的大树上长出越来越多独特的叶子,《心灵的散章》也在班级里处处唱响。

唯独李东,让我很忧心。他像是一片睡着了的叶子,书不会背,听写仍然错一大片,作业老是不认真,唯一的变化就是坐姿稍微好了一点。

有一天,我正在办公室批改作业,李东蹑手蹑脚地走了进来。“我正要找你,你却自己送上门来。”我正准备批评他。“老师,我送你一样东西,好吗 ”他的声音低得只有自己才能听见。“什么东西 ”我皱起眉头。他的脸涨得通红,结结巴巴地说,“是这个,老师。”我一看,泡泡糖。我正准备告诉他,我不吃糖,他已经轻轻把糖纸撕开,小心翼翼地放在桌上。“老师, 您吃了吧,您每天上课擦黑板,吸进了很多粉笔灰,每天吃一颗泡泡糖,它可以帮您吸收灰尘,对您的肺有好处。”我听了很感动,原本皱着的眉头也舒展开来。

我放下手中的红笔,拉起他的手。“孩子,你怎么知道的 ”“老师,您不是每天安排三分钟的阅读分享吗 我是在书上看到的。”我心里不禁有些惭愧了,因为李东调皮、不认真,每天三分钟的阅读分享从来没有让他上过台,但他一直在努力跟着,不是吗 谁敢说他没有进步呢

傍晚在环湖散步,风从湖畔椰树的梢头拂过,椰树手舞足蹈,修长的叶片抖动起来,将树下斑驳的光影抖得支离破碎。光斑破碎再合拢,合拢再破碎,互相追逐着……李东的影子在我的脑海中不断闪现。

六月,骄阳似火。教室里像个蒸笼,闷得透不过气。课堂上,我口干舌燥,汗流浃背地上课,同学们正听得津津有味,突然有一只小手悄悄地举了起来。“什么事 李东。”“老师, 我要上厕所。”“又是他。”同学们叹气道。“好,你去吧。”我不耐烦地说。

同学们正在回答问题。“报告!”“进来!”“呀,怎么端着一杯水,你不是上厕所吗 ”全班同学一下子用惊奇的目光盯着他。

李东涨红着脸,小心翼翼地端着水杯走进教室。“老师,您讲课声音都嘶哑了,我知道您口渴了,请假出去给您倒杯热水润润喉咙。”他说完腰弓成90度,两手笔直地伸出,礼貌地把水递给我。我看着水杯,热气在空中缭绕,慢慢向上、向上。水汽氤(yīn)氲(yūn),我的眼睛湿润了,同学们看着李东的目光也不觉有了改变。我放下课本,露出赞赏的目光,慎重地接过热水喝了一口。真甜啊!

一直看着我的李东,露出天真的笑容,怯怯地问我:“老师,我出彩了吗 ”

我心里一颤,心弦仿佛被拨动了,每个人都是一片独特的叶子啊!我伸手从讲台上拿出一本《心灵的散章》,“孩子,你出彩,你比任何人都出彩。因为你懂得……”

(摘自《散文选刊》,有删改)

(1)根据文意,在表格的横线处将相关内容补充完整。

散文情节 “我”的心理感受

李东不爱学习 忧心

感动

“我”从没让李东上台分享 惭愧

李东给“我”倒水润喉

(2)品读文章第段,从描写或修辞的角度做简要赏析。

答 :

(3)第段中画线的句子有什么深刻的含义 说说你的理解。

答:

(4)结合文中的具体情节对李东的形象进行简要分析。

答:

(5)文章的标题能否改为“一片独特的叶子”,请结合文章内容简述理由。

答:

五、文言文阅读(本大题共1小题,共15.0分)

阅读下面文言文,完成后面问题。

孔子世家赞

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回①留之不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十馀世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺②者折中于夫子,可谓至圣矣!

[注] 祗回:相当于“低回”,徘徊,流连。六艺:六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

[课文链接]

子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ” (《学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” (《为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《述而》)

(1)解释下列句子中加下划线的词语。

高山仰止( ) 不能去云( )

没则已焉( ) 人不知而不愠( )

(2)请将下面的句子翻译成现代汉语。

诸生以时习礼其家。

译文:

学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:

(3)请结合[课文链接]中的三则语录,说说孔子受人敬仰的原因。

答:

六、作文(本大题共1小题,共50.0分)

阅读下面的文字,按要求作文。

特别,意思是“与众不同,不普通”。生活中,一丝微笑、一个眼神、一声问候,或者一次旅行、一场球赛、一段情谊,甚至一缕阳光、一抹色彩……都令人回味、感怀。

请以“特别的 ”为题,写一篇作文。

要求:内容具体,有真情实感;文体不限(诗歌、戏剧除外);不少于600字;文中不要出现真实的人名、校名、地名。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.惶恍。B.绽zhàn。C.傥tǎng。

2.【答案】B

【解析】人迹罕至:少有人来。用在此处与语意不符。

3.【答案】D

【解析】A.语序不当,应先“建立”后“完善”。B.两面对一面,应删去“能否”。C.缺少宾语中心语,应在“进校园”后加“的活动”。

4.【答案】D

【解析】“你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书”是一个完整的表达,“读过的书”后面应用句号。

5.【答案】B

【解析】本题可用排除法。该语段主要写“我”内心的感受,句以问句领起全段,为首句;句中“心怦怦直跳,唯恐意外发生”与句中的“神情紧张”“小心翼翼”对应,为第二句。据此可排除其他三项,选B。

6.【答案】A

【解析】鲁迅首次使用“鲁迅”这一笔名发表的白话小说是《狂人日记》。

7.【答案】(1)三人行 必有我师焉

(2)夜发清溪向三峡

(3)遥怜故园菊

(4)三军可夺帅也 匹夫不可夺志也

【解析】平时注意积累,要注意字形,不要写错别字。

8.【答案】(1)(示例)办一期以“交友之道”为主题的黑板报 举行“网络交友利弊谈”的辩论赛

(2)结论:网上交友不安全,谨防上当受骗。(意近即可)

【解析】(1)答题时要紧扣主题,结合学生的实际情况,设计出具有可操作性的活动。注意语言要精练。

(2)读表可知,在这50人中,喜欢网上交友的有35人,占了大多数,而有过被网友欺骗经历的也达到了31人,同样占了大多数。由此可得结论:网上交友不安全,谨防上当受骗。

9.【答案】(1)D

(2)运用拟人的修辞,将胶泥人格化,形象生动地写出胶泥黏性强的特点,表现出挖胶泥的不容易。

“揪”“捏”“托”“举”“扣”等一系列动词运用准确生动,写出了孩子们打啪儿的全过程,表现了孩子们玩这种游戏的熟练程度。

(3)会摔胶泥;会做针线;会捏泥人;会讲故事;懂得人生道理,能用宽广的心胸对待生活中的不完美。

(4)对童年生活及乡村风土人情的怀念;对乡村自然风光消失的遗憾(或痛惜)。

【解析】(1)根据第段中的“文玩儿,是我们女孩子和小男孩的事儿”和第段中的“小树林东面是聋子奶奶家,门对着坑,穿堂风一刮,门洞忒凉快”可知,孩子们在门洞里只是“文玩”。武玩的地点在“坑北沿儿”。故选D。

(2)本题考查赏析句子。“有脾气”一词把胶泥人格化,运用了拟人修辞。联系“黏,夹锨”可知,这样写生动形象地表现了胶泥黏性极强的特点。“没力气挖不来”表现了挖胶泥的不容易。

加点词语都是动词,描写了孩子们“打啪儿”时的动作。这些动词生动准确地再现了孩子们打啪儿的全过程,从中可以看出孩子们对这种游戏非常熟悉,动作娴熟。

(3)本题考查概括文章内容的能力。根据第段中的“到夏天,里面就是奶奶给摔熟的胶泥,一条条的”,可知她会摔胶泥。根据第段中的“盹儿打够了做针线,针线做够了就跟我们捏泥人”,可知她会做针线,会捏泥人。根据“聋子奶奶捏着泥人还讲故事”,可知她会讲故事。根据“贴一锅饼子火候还不匀实呢,有没烙馇儿的,还有煳了的,还不都一样吃啊”,可知她懂得人生的道理,能用宽广的心胸对待人生的不完美。

(4)本题考查对作者情感的分析能力。文中用大量的笔墨回忆了童年小伙伴玩泥的快乐生活,回忆了聋子奶奶这样一位身份平凡却极富童心、十分睿智的老人,表达了作者对童年生活和乡村风土人情的怀念。文章末段提到“水坑没了,村里的孩子不玩泥了吧”,表达了作者对乡村自然风光消失的遗憾与痛惜之情,因为童年的快乐再也无处追寻。

10.【答案】(1)李东给“我”送糖 赞赏(意思相近即可)

(2)(示例1)通过景物描写,烘托人物难以平静的心情,为引出“我”对李东关心这一情节做了铺垫。

(示例2)运用了拟人的修辞手法,生动细腻地写出了晚风吹拂下椰树舒展的情态,衬托“我”难平的心绪。

(意思相近即可)

(3)这句话一语双关,表面上说的是水杯里的热气在升腾向上,实质上指李东正在发生变化,暗示他也在不断地成长进步。(意思相近即可)

(4)(示例1)从李东给“我”送泡泡糖这个情节,可以看出李东是一个懂得关心他人、尊重师长的好学生。

(示例2)从“李东怯怯地问我:‘老师,我出彩了吗 ’”这个情节可以看出,李东渴望被认可,是一个积极向上的学生。

(5)(示例1)能。以比喻的修辞作为标题,生动形象,富有情趣,增加悬念,激发读者的阅读兴趣。

(示例2)不能。因为原题中的“出彩”是散文所要揭示的中心,以“老师,我出彩了吗”作为标题,能揭示文章的主旨和情感,引发读者的阅读兴趣。

【解析】(1)首先根据表格中的提示,确定答题区间;然后结合具体的段落和语句,概括或提炼关键信息。首先定位文章第段,这一段写的是李东给“我”送泡泡糖,让“我”很感动。概括情节内容,答题模式一般为“人物+事件”。因此答案可概括为:李东给“我”送(泡泡)糖。定位到文章第 段,在李东涨红着脸,小心翼翼地端着水杯走进教室并礼貌地把水递给“我”后,“我的眼睛湿润了”“我放下课本,露出赞赏的目光,慎重地接过热水喝了一口。真甜啊”,据此可直接提炼文中“赞赏”一词作答。

(2)从描写角度来看,第段属于景物描写。景物描写的作用一般从渲染氛围、烘托人物心情、推动故事情节发展等几个角度回答。段中写椰树的手舞足蹈、叶片抖动以及光斑的破碎合拢,其实是借景来烘托此时人物(即“我”)难以平静的内心,同时也为下文写“我”对李东的关心做了铺垫。从修辞角度来看,由“椰树手舞足蹈”可知,这里运用了拟人的修辞手法,赋予椰树以人的动作,生动细腻地写出了晚风吹拂下椰树舒展的情态,衬托了“我”不平静的心绪。

(3)注意抓住关键词“向上”来分析。结合语境,画线句表面上是在写水杯中的热气在升腾向上,深层次上是指李东的行为是积极向上的,而且不断地向上,也就是说李东在慢慢地成长和进步。据此理解作答。

(4)文中写李东给“我”送糖,因为他从书上看到吃泡泡糖可以吸收灰尘,对肺有好处;看到“我”在课堂上口干舌燥,他以上厕所为由,出教室为“我”倒水。从这两件事中可以看出李东懂得关心他人,尊重师长。第段的“一直看着我的李东,露出天真的笑容,怯怯地问我:‘老师,我出彩了吗 ’”对李东进行了神态描写和语言描写,从中可以看出李东渴望得到老师的认可,是一个积极向上的学生。

(5)解答此题,首先要表明观点,然后围绕观点阐明理由。如回答“不能”,原标题“老师,我出彩了吗”是一个问句,标题设疑,能激发读者的阅读兴趣;另外,这句话是文中李东询问老师的话,而且文章也是扣着“出彩”这一中心来写的,用原标题能揭示文章的主旨。如回答“能”,“一片独特的叶子”运用了比喻的修辞手法,将李东比作“一片独特的叶子”,生动形象,能激发读者的阅读兴趣,也为文章增加了悬念。

11.【答案】(1)仰望 离开 停止,消失 生气,恼怒

(2)(看到)许多儒生按时在他的故居演习礼仪。

只读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从;只空想却不读书,就会疑惑。

(3)孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度和宽厚待人的胸怀,所以受人敬仰。

【解析】(1)根据平时的积累,结合语境来解释。“仰”可以用添字法解释为“仰望”。

(2)注意将关键词语“以时”“习礼”“罔”“殆”等翻译准确。

(3)第一则语录谈学习方法和个人修养,第二则语录谈学习方法,第三则语录谈学习态度。根据这些可得出孔子受人敬仰的原因。

[参考译文]

太史公说:《诗经》上有这样的话:“巍峨的高山令人仰望,宽广的大道可以循着前进。”我虽然达不到这样的境界,但是心中一直向往它。我读孔子的书,就能想象出他为人处世的风范。到了鲁国,参观孔子的祠堂、车子、衣服、礼器,(看到)许多儒生按时在他的故居演习礼仪,我徘徊流连,舍不得离开。天下的君王以及贤人是很多的,(他们大多是)生前荣耀一时,死后就湮没无闻了。孔子是一个平民,学说却流传了十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国讲六经的人,都以孔子的学说为准则,孔子可以说是道德学问最高的圣人啊!

12.【答案】[例文]

特别的你

谢谢特别的你,使这世界流光溢彩。

我看见特别的你,站在马路边上,拿着与你差不多高的扫帚,拖着你瘦弱的身躯,轻扫着这乌黑的柏油路面。烈日炎炎,太阳炙烤着大地,也没有放过孱弱的你。汗水密密地布满你的额头,顺着额前的白发流下,流到你的胸口,浸湿了衣衫。你以为你只是一名清洁工,平凡而渺小。

不,你是特别的。你令我们的城市焕发生机。

我看见特别的你,戴着眼镜站在讲台上,你时而拿着粉笔洋洋洒洒地在黑板上写着唐诗宋词、“之乎者也”,时而抑扬顿挫地朗诵课文,情绪激昂。粉笔灰如雪花一般洒落在你身上,你顾不得拍去。你不小心读错了字,底下学生一片哄笑,你看在眼里,却毫不在意。因为学生们求知的眼神直直地插入你的心灵,而看见他们取得成绩的笑脸,你的笑容也从心里荡漾开去。你以为你只是一个普通的老师,兢兢业业却平淡无奇。

不, 你是特别的。你让民族的未来迸发生机。

我看见特别的你,坐在书桌前奋笔疾书。你皱着眉头,面对那天书一般的函数、几何,眼中流露出了苦恼和着急。空气似乎都因你的烦闷而燥热,望着那羞于见人的成绩,你更不知如何下笔。优秀似乎与你无缘,曾经的理想高中更是邈远。你放下笔,停顿了几秒,又重新拾起,在“数学”这座大山上孤军奋战。半夜,整栋楼房都已陷入黑暗沉寂,唯有你窗前那盏台灯,如同辽阔的大海上的灯塔,在黑暗中指引你前行,你握紧手中的笔,坚信它会带你驶达梦想的彼岸。你以为你只是一个普通的学生,成绩平平又没有机灵的头脑。

不,你是特别的。你是未来祖国的无限希望。

谢谢每一个特别的你,在这世上散发着微弱而又独一无二的光芒。我看见无数个特别的你,一点一点地聚集在一起,成为黑夜中最亮的星。做着平凡事的人,从来都不平凡,特别的你,更是令平凡有了与众不同的光芒。

【解析】 这是一道半命题作文题,写作之前的审题很重要。第一步,审材料。材料作为作文题的重要组成部分,常常有以下作用:点明立意角度;开拓写作思路;创设特定的写作情景;提示选材范围;等等。审题时要注意,前一句对于“特别”的解释提示了写作的落脚点和中心,后一句里的省略号表明写作时不必拘泥于罗列的内容。第二步,审要求。四项要求分别对内容、文体、字数、个人信息等方面做出了要求和限制,写作时这些要求不可忽略。

文章多点构思,选择了清洁工、教师、普通的学生三个角度叙述,有代表性,思路清晰,结构严谨。小作者在文中思考“特别”与“平凡”的辩证关系,并上升到“做着平凡事的人,从来都不平凡,特别的你,更是令平凡有了与众不同的光芒”的哲理高度。本文富有深度,堪称佳作。

第14页,共14页

第13页,共14页

题号 一 二 三 四 五 六 总分

得分

一、单选题(本大题共6小题,共12.0分)

下列加下划线字注音及书写无误的一项是( )

A. 截然(jié) 搓捻(niǎn) 疲倦(pí) 惶然大悟(huǎng)

B. 争执(zhí) 绽开(zàn) 感慨(kǎi) 人迹罕至(hǎn)

C. 倜傥(dǎng) 涨红(zhàng) 啄食(zhuó) 疲惫不堪(kān)

D. 企盼(qǐ) 和蔼(ǎi) 譬如(pì) 花团锦簇(cù)

下面句子中加下划线的成语使用有误的一项是( )

A. 上课铃响后,同学们兴奋地坐在教室里,迫不及待地想要见到新来的语文老师。

B. 人迹罕至的雪山上,已被踏雪游玩的旅行者踏出了一条路。

C. 连老师都做不出的题,这位新同学两分钟就算出来了,我对他的敬佩之情油然而生。

D. 春天的校园,繁花似锦,绿树成荫,鸟儿在枝头歌唱,真是风景如画,美不胜收。

下列各句中,没有语病的一项是( )

A. 在今年的“两会”上,代表们就完善和建立社会保障机制提出了许多宝贵的意见。

B. 能否规范地书写汉字,是对义务教育阶段学生汉字书写的基本要求。

C. 开展防电信诈骗进校园,是保护未成年人合法权益和维护社会秩序的需要。

D. 爱丽丝门罗是一百多年来第13位获得诺贝尔文学奖的女性作家。

下列句子中,标点符号使用不正确的一项是( )

A. “智者阅读群书,亦阅历人生。”在一个知识快速迭代、信息过剩的时代,我们需要通过阅读来提升认知能力。

B. 诗意人生,不应该是空有其表的外壳,而是要有“腹有诗书气自华”的内在,还要有“书卷多情似故人”的精神体验。

C. 看到美景时,其他人只会说“厉害了”,然后拍照发朋友圈;你却因为心头闪现的那一句“大漠孤烟直,长河落日圆”而感动。

D. 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,书籍不应是任人摆布的装饰品,也不该是曲高和寡的艺术品。

将下列句子组成语意连贯的一段话,排序最恰当的一项是( )

你的心怦怦直跳,唯恐意外发生。

我心里无声地呼喊着:“光明!光明!快给我光明!”

在受教育之前,我正像大雾中的航船,既没有指南针也没有探测仪,无从知道海港已经临近。

恰恰在此时,爱的光明照到了我的身上。

朋友,你可曾在茫茫大雾中航行过,在雾中神情紧张地驾驶着一条大船,小心翼翼地缓慢地向对岸驶去

A. B. C. D.

下列说法有误的一项是( )

A. 《从百草园到三味书屋》的作者鲁迅,原名周树人。在发表白话小说《阿Q正传》时,他首次使用了“鲁迅”这一笔名。

B. 《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者海伦凯勒,美国盲聋女作家,教育家、慈善家。

C. 孔子是我国古代伟大的思想家和教育家,儒家学派的创始人,世界最著名的文化名人之一。

D. 《<论语>十二章》是孔子及其弟子关于学习态度、学习方法以及个人修养等方面的经典论述,都是蕴含着精深哲理的名言警句。

二、默写(本大题共1小题,共10.0分)

古诗文默写。

(1)子曰:“ , ____。择其善者而从之,其不善者而改之。”(《论语述而》)

(2) ,思君不见下渝州。(《峨眉山月歌》)

(3) ,应傍战场开。(《行军九日思长安故园》)

(4)《论语子罕》中,孔子告诉学生,一个人应该坚定信念、矢志不渝的句子是: , 。

三、综合性学习(本大题共1小题,共15.0分)

综合性学习。

“一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。”人生在世,离不开朋友。然而,大千世界,鱼龙混杂,友分益损。古人这样告诫我们:“匹夫不可不慎取友。”可见,如何认识和选择朋友,是十分重要的人生课题。为引导同学们正确交友,你所在的班级正在举行以“交友之道”为主题的综合性学习活动,请你积极参加并完成以下任务。

(1)请为本次活动设计两种活动形式。

活动一:

活动二:

(2)在“讨论怎样交友”这一环节中,大家对“网上交友的利与弊”展开了热烈的讨论。有人赞成网上交友,有人反对网上交友,双方各执一词。为了更好地表达自己的观点,说服对方,请你对这个问题做一个调查,并回答下面的问题。

调查分析:下面是对班上50名同学进行的调查统计,请根据你的分析,写出结论。

调查项目 人数

喜欢网上交友 35

了解网友的真实身份 39

有网友 5

有过被网友欺骗的经历 31

答:

四、现代文阅读(本大题共2小题,共60.0分)

阅读下面的文章,回答问题。

玩泥

宋灵慧

对我来说,玩泥绝不仅是乡愁。

小时候,家住在村西北角高台子上,台子下是小树林,林子下边是大水坑,这就是玩泥的地方。

玩泥,有文玩和武玩。

武玩儿,男孩子们唱主角,我们是观众。

数了伏的午后,知了们嗓门子贼亮,“知了——知了——” ,把大人们叫乏了呼呼睡去,皮小子尥①着蹶子跑到坑边,凉鞋背心扒了,扔到树下,跳到坑里,水鸭子似的扎几个猛子,凫几趟水,玩泥大戏开演了。

坑北沿儿坡缓,黄泥晒饱了太阳。小子们一字排开,“哗哗哗”,对着坑沿撩水,泥润了,台子搭好了,猫腰挖起坑泥往头脸身上划拉,两只手小泥板似的,把自己糊得严严实实,嘴巴一张,白牙露出来,黄泥流进去。“噗噗”着嘴边的泥,跑上坑沿儿。坐下,张开胳膊,“开车啦!”哧溜——,滑到水里,扎个猛子,再挖泥,再抹。单个开车烦了,就开火车。一串“泥鳅子”排好,领头的喊“火车开了”,噼里噗噜,你推我挤栽到水里。时间长了,坑北沿儿让这群屁股滑成了长长的泥簸箕。

既然是武玩,“险情”就常发生,泥里的玻璃瓦片煤砟儿,把腿肚子,腚蛋子拉个口子。血从泥里冒出来,划拉划拉,口子浅,继续玩;口子深,跟小孩子嘴似的翻哧着,捋把青青菜来,搓巴搓巴,糊上,再不好,就到奶奶大娘家,要点消炎粉撒上,坚决不能叫爹娘知道。玩儿一夏天泥的孩子,黝黑油亮,铁打的一样结实。

文玩儿,是我们女孩子和小男孩的事儿。

小树林东面是聋子奶奶家,门对着坑,穿堂风一刮,门洞忒②凉快。聋子奶奶房后是一条大沟,红胶泥出名。胶泥有脾气,黏,夹锨,没力气挖不来。就算挖来,也是生的,一个瓣儿一个瓣儿的,得蘸着水,在硬地方摔,熟了才能玩儿。聋子奶奶家的门洞旮旯儿③有个瓮碴子,扣着旧盆,到夏天,里面就是奶奶给摔熟的胶泥,一条条的。我们坐在地上,守着块儿废青砖,啪唧,啪唧,边摔边捏,聋子奶奶坐在门洞口,有一搭没一搭地摇着蒲扇看。

打啪儿,也叫拌破锅。揪块泥,捏成锅的样子,托起,高举,反扣到地上,“噗”,破一个洞,力气越大,破洞越大。俩人一对儿,给对方补,破洞越大,赢的泥越多。太小的孩子,摔不破,输没了泥就哭,聋子奶奶就从破瓮里拿一块哄他。

刻模子也有输赢,但不是输泥。模子是砖的,跟小镜子差不多,从集上买,好几分钱一块儿。翘尾巴的狗,叼鱼的猫,大眼睛蜻蜓,花盆里的花……揪一块儿泥,抟圆,拍扁,扣在模子上摁,捏,刮,慢慢揭开,图案刻在泥上,模子就成了。摆在墙根下晾干,就拿去“赢”东西。“拾柴火换模儿……”串街小贩似的喊几声,伙伴们就跑到树林捡柴火。模子按好坏论价,这个换干棒儿,那个换软柴。

聋子奶奶看我们玩泥,蒲扇摇着摇着就打盹儿,盹儿打够了做针线,针线做够了就跟我们捏泥人。聋子奶奶啥都会捏,孙悟空,手搭凉棚的,吃桃子的,举着金箍棒的,还有猪八戒、唐僧,《地雷战》里偷地雷的……聋子奶奶捏着泥人还讲故事,说世上的人都是泥变的,从前有个奶奶,捏了好多泥人,一吹气,泥人变成人了,怎么有瘸腿瞎眼的呢 不能怪捏娃娃的那个奶奶。贴一锅饼子火候还不匀实呢,有没饹馇儿的,还有煳了的,还不都一样吃啊。

我教了三十多年书,自以为读书很多,可这几年总觉得,不识字的聋子奶奶比我有学问。如今,水坑没了,村里的孩子不玩泥了吧 他们还是从里到外,铁打的一样结实么

(有删改)

[注] 尥(liào):骡马等跳起来用后腿向后踢。忒(tuī):太。旮旯儿(gā lár):指角落。

(1)下列对文章内容的理解和分析,不正确一项是( )

A.文章以“玩泥”为叙事线索,把“武玩”和“文玩”两种玩泥方式紧密串联起来。

B.第段运用“噗噗”“哧溜”等拟声词描写“玩泥”的情景,给人身临其境之感。

C.第段写武玩“险情”常发生,孩子们坚决不让爹娘知道,是怕爹娘打骂阻止。

D.第段“穿堂风一刮,门洞忒凉快”点明孩子们在门洞“武玩”“文玩”的原因。

(2)赏析文中画横线的句子。

胶泥有脾气,黏,夹锨,没力气挖不来。(从修辞的角度)

答:

揪块泥,捏成锅的样子,托起,高举,反扣到地上,“噗”,破一个洞,力气越大,破洞越大。(从词语运用的角度)

答:

(3)文章结尾说“不识字的聋子奶奶比我有学问”,聋子奶奶有哪些“学问” 请简要概括。

答:

(4)开篇作者说“玩泥绝不仅是乡愁”,除了“乡愁”外,“玩泥”还寄托了作者怎样的情感

答:

阅读下面的文章,回答问题。

老师,我出彩了吗

潘银璋

教了十八年的中学,突然面对天性活泼的三年级学生,像是面对一群吵闹的小麻雀,让人束手无策。其实我知道,小孩子嘛,要多鼓励。可这些孩子,我对他们说了无数次“你真棒!”“你真乖!”“你真聪明!”他们夸奖照收,课堂照闹。

周三值日,我在走廊行走,听着别班孩子的琅琅书声,像泉水敲击细石,清脆,灵动;再看看我们班,沉闷,没有生气。走着走着,突然看到墙上挂着的学校办学理念:“人人向上,个个出彩”“你就是那片最独特的叶子”……我眼睛一亮,有了。

第二天上课,我给全班同学分享了“人人向上,个个出彩”的理念。我说:“向上,就是每天都有进步,用积极的心态对待学习;出彩,就是每天都在变化,向好的方向改变。班级是一棵大树,如果你能成为一片出彩的叶子,我就奖励你一本老师的散文诗集《心灵的散章》。”教室里像平静的湖面投进了一块石子,泛起了阵阵涟漪,“啪啪啪”,响起一片热烈的掌声。

效果真的很好,很多同学马上态度就转变了,连平时最调皮的那几个孩子作业也认真了,坐姿也端正了。班级的大树上长出越来越多独特的叶子,《心灵的散章》也在班级里处处唱响。

唯独李东,让我很忧心。他像是一片睡着了的叶子,书不会背,听写仍然错一大片,作业老是不认真,唯一的变化就是坐姿稍微好了一点。

有一天,我正在办公室批改作业,李东蹑手蹑脚地走了进来。“我正要找你,你却自己送上门来。”我正准备批评他。“老师,我送你一样东西,好吗 ”他的声音低得只有自己才能听见。“什么东西 ”我皱起眉头。他的脸涨得通红,结结巴巴地说,“是这个,老师。”我一看,泡泡糖。我正准备告诉他,我不吃糖,他已经轻轻把糖纸撕开,小心翼翼地放在桌上。“老师, 您吃了吧,您每天上课擦黑板,吸进了很多粉笔灰,每天吃一颗泡泡糖,它可以帮您吸收灰尘,对您的肺有好处。”我听了很感动,原本皱着的眉头也舒展开来。

我放下手中的红笔,拉起他的手。“孩子,你怎么知道的 ”“老师,您不是每天安排三分钟的阅读分享吗 我是在书上看到的。”我心里不禁有些惭愧了,因为李东调皮、不认真,每天三分钟的阅读分享从来没有让他上过台,但他一直在努力跟着,不是吗 谁敢说他没有进步呢

傍晚在环湖散步,风从湖畔椰树的梢头拂过,椰树手舞足蹈,修长的叶片抖动起来,将树下斑驳的光影抖得支离破碎。光斑破碎再合拢,合拢再破碎,互相追逐着……李东的影子在我的脑海中不断闪现。

六月,骄阳似火。教室里像个蒸笼,闷得透不过气。课堂上,我口干舌燥,汗流浃背地上课,同学们正听得津津有味,突然有一只小手悄悄地举了起来。“什么事 李东。”“老师, 我要上厕所。”“又是他。”同学们叹气道。“好,你去吧。”我不耐烦地说。

同学们正在回答问题。“报告!”“进来!”“呀,怎么端着一杯水,你不是上厕所吗 ”全班同学一下子用惊奇的目光盯着他。

李东涨红着脸,小心翼翼地端着水杯走进教室。“老师,您讲课声音都嘶哑了,我知道您口渴了,请假出去给您倒杯热水润润喉咙。”他说完腰弓成90度,两手笔直地伸出,礼貌地把水递给我。我看着水杯,热气在空中缭绕,慢慢向上、向上。水汽氤(yīn)氲(yūn),我的眼睛湿润了,同学们看着李东的目光也不觉有了改变。我放下课本,露出赞赏的目光,慎重地接过热水喝了一口。真甜啊!

一直看着我的李东,露出天真的笑容,怯怯地问我:“老师,我出彩了吗 ”

我心里一颤,心弦仿佛被拨动了,每个人都是一片独特的叶子啊!我伸手从讲台上拿出一本《心灵的散章》,“孩子,你出彩,你比任何人都出彩。因为你懂得……”

(摘自《散文选刊》,有删改)

(1)根据文意,在表格的横线处将相关内容补充完整。

散文情节 “我”的心理感受

李东不爱学习 忧心

感动

“我”从没让李东上台分享 惭愧

李东给“我”倒水润喉

(2)品读文章第段,从描写或修辞的角度做简要赏析。

答 :

(3)第段中画线的句子有什么深刻的含义 说说你的理解。

答:

(4)结合文中的具体情节对李东的形象进行简要分析。

答:

(5)文章的标题能否改为“一片独特的叶子”,请结合文章内容简述理由。

答:

五、文言文阅读(本大题共1小题,共15.0分)

阅读下面文言文,完成后面问题。

孔子世家赞

太史公曰:《诗》有之:“高山仰止,景行行止。”虽不能至,然心向往之。余读孔氏书,想见其为人。适鲁,观仲尼庙堂车服礼器,诸生以时习礼其家,余祗回①留之不能去云。天下君王至于贤人众矣,当时则荣,没则已焉。孔子布衣,传十馀世,学者宗之。自天子王侯,中国言六艺②者折中于夫子,可谓至圣矣!

[注] 祗回:相当于“低回”,徘徊,流连。六艺:六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

[课文链接]

子曰:“学而时习之,不亦说乎 有朋自远方来,不亦乐乎 人不知而不愠,不亦君子乎 ” (《学而》)

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。” (《为政》)

子曰:“三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。” (《述而》)

(1)解释下列句子中加下划线的词语。

高山仰止( ) 不能去云( )

没则已焉( ) 人不知而不愠( )

(2)请将下面的句子翻译成现代汉语。

诸生以时习礼其家。

译文:

学而不思则罔,思而不学则殆。

译文:

(3)请结合[课文链接]中的三则语录,说说孔子受人敬仰的原因。

答:

六、作文(本大题共1小题,共50.0分)

阅读下面的文字,按要求作文。

特别,意思是“与众不同,不普通”。生活中,一丝微笑、一个眼神、一声问候,或者一次旅行、一场球赛、一段情谊,甚至一缕阳光、一抹色彩……都令人回味、感怀。

请以“特别的 ”为题,写一篇作文。

要求:内容具体,有真情实感;文体不限(诗歌、戏剧除外);不少于600字;文中不要出现真实的人名、校名、地名。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】A.惶恍。B.绽zhàn。C.傥tǎng。

2.【答案】B

【解析】人迹罕至:少有人来。用在此处与语意不符。

3.【答案】D

【解析】A.语序不当,应先“建立”后“完善”。B.两面对一面,应删去“能否”。C.缺少宾语中心语,应在“进校园”后加“的活动”。

4.【答案】D

【解析】“你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书”是一个完整的表达,“读过的书”后面应用句号。

5.【答案】B

【解析】本题可用排除法。该语段主要写“我”内心的感受,句以问句领起全段,为首句;句中“心怦怦直跳,唯恐意外发生”与句中的“神情紧张”“小心翼翼”对应,为第二句。据此可排除其他三项,选B。

6.【答案】A

【解析】鲁迅首次使用“鲁迅”这一笔名发表的白话小说是《狂人日记》。

7.【答案】(1)三人行 必有我师焉

(2)夜发清溪向三峡

(3)遥怜故园菊

(4)三军可夺帅也 匹夫不可夺志也

【解析】平时注意积累,要注意字形,不要写错别字。

8.【答案】(1)(示例)办一期以“交友之道”为主题的黑板报 举行“网络交友利弊谈”的辩论赛

(2)结论:网上交友不安全,谨防上当受骗。(意近即可)

【解析】(1)答题时要紧扣主题,结合学生的实际情况,设计出具有可操作性的活动。注意语言要精练。

(2)读表可知,在这50人中,喜欢网上交友的有35人,占了大多数,而有过被网友欺骗经历的也达到了31人,同样占了大多数。由此可得结论:网上交友不安全,谨防上当受骗。

9.【答案】(1)D

(2)运用拟人的修辞,将胶泥人格化,形象生动地写出胶泥黏性强的特点,表现出挖胶泥的不容易。

“揪”“捏”“托”“举”“扣”等一系列动词运用准确生动,写出了孩子们打啪儿的全过程,表现了孩子们玩这种游戏的熟练程度。

(3)会摔胶泥;会做针线;会捏泥人;会讲故事;懂得人生道理,能用宽广的心胸对待生活中的不完美。

(4)对童年生活及乡村风土人情的怀念;对乡村自然风光消失的遗憾(或痛惜)。

【解析】(1)根据第段中的“文玩儿,是我们女孩子和小男孩的事儿”和第段中的“小树林东面是聋子奶奶家,门对着坑,穿堂风一刮,门洞忒凉快”可知,孩子们在门洞里只是“文玩”。武玩的地点在“坑北沿儿”。故选D。

(2)本题考查赏析句子。“有脾气”一词把胶泥人格化,运用了拟人修辞。联系“黏,夹锨”可知,这样写生动形象地表现了胶泥黏性极强的特点。“没力气挖不来”表现了挖胶泥的不容易。

加点词语都是动词,描写了孩子们“打啪儿”时的动作。这些动词生动准确地再现了孩子们打啪儿的全过程,从中可以看出孩子们对这种游戏非常熟悉,动作娴熟。

(3)本题考查概括文章内容的能力。根据第段中的“到夏天,里面就是奶奶给摔熟的胶泥,一条条的”,可知她会摔胶泥。根据第段中的“盹儿打够了做针线,针线做够了就跟我们捏泥人”,可知她会做针线,会捏泥人。根据“聋子奶奶捏着泥人还讲故事”,可知她会讲故事。根据“贴一锅饼子火候还不匀实呢,有没烙馇儿的,还有煳了的,还不都一样吃啊”,可知她懂得人生的道理,能用宽广的心胸对待人生的不完美。

(4)本题考查对作者情感的分析能力。文中用大量的笔墨回忆了童年小伙伴玩泥的快乐生活,回忆了聋子奶奶这样一位身份平凡却极富童心、十分睿智的老人,表达了作者对童年生活和乡村风土人情的怀念。文章末段提到“水坑没了,村里的孩子不玩泥了吧”,表达了作者对乡村自然风光消失的遗憾与痛惜之情,因为童年的快乐再也无处追寻。

10.【答案】(1)李东给“我”送糖 赞赏(意思相近即可)

(2)(示例1)通过景物描写,烘托人物难以平静的心情,为引出“我”对李东关心这一情节做了铺垫。

(示例2)运用了拟人的修辞手法,生动细腻地写出了晚风吹拂下椰树舒展的情态,衬托“我”难平的心绪。

(意思相近即可)

(3)这句话一语双关,表面上说的是水杯里的热气在升腾向上,实质上指李东正在发生变化,暗示他也在不断地成长进步。(意思相近即可)

(4)(示例1)从李东给“我”送泡泡糖这个情节,可以看出李东是一个懂得关心他人、尊重师长的好学生。

(示例2)从“李东怯怯地问我:‘老师,我出彩了吗 ’”这个情节可以看出,李东渴望被认可,是一个积极向上的学生。

(5)(示例1)能。以比喻的修辞作为标题,生动形象,富有情趣,增加悬念,激发读者的阅读兴趣。

(示例2)不能。因为原题中的“出彩”是散文所要揭示的中心,以“老师,我出彩了吗”作为标题,能揭示文章的主旨和情感,引发读者的阅读兴趣。

【解析】(1)首先根据表格中的提示,确定答题区间;然后结合具体的段落和语句,概括或提炼关键信息。首先定位文章第段,这一段写的是李东给“我”送泡泡糖,让“我”很感动。概括情节内容,答题模式一般为“人物+事件”。因此答案可概括为:李东给“我”送(泡泡)糖。定位到文章第 段,在李东涨红着脸,小心翼翼地端着水杯走进教室并礼貌地把水递给“我”后,“我的眼睛湿润了”“我放下课本,露出赞赏的目光,慎重地接过热水喝了一口。真甜啊”,据此可直接提炼文中“赞赏”一词作答。

(2)从描写角度来看,第段属于景物描写。景物描写的作用一般从渲染氛围、烘托人物心情、推动故事情节发展等几个角度回答。段中写椰树的手舞足蹈、叶片抖动以及光斑的破碎合拢,其实是借景来烘托此时人物(即“我”)难以平静的内心,同时也为下文写“我”对李东的关心做了铺垫。从修辞角度来看,由“椰树手舞足蹈”可知,这里运用了拟人的修辞手法,赋予椰树以人的动作,生动细腻地写出了晚风吹拂下椰树舒展的情态,衬托了“我”不平静的心绪。

(3)注意抓住关键词“向上”来分析。结合语境,画线句表面上是在写水杯中的热气在升腾向上,深层次上是指李东的行为是积极向上的,而且不断地向上,也就是说李东在慢慢地成长和进步。据此理解作答。

(4)文中写李东给“我”送糖,因为他从书上看到吃泡泡糖可以吸收灰尘,对肺有好处;看到“我”在课堂上口干舌燥,他以上厕所为由,出教室为“我”倒水。从这两件事中可以看出李东懂得关心他人,尊重师长。第段的“一直看着我的李东,露出天真的笑容,怯怯地问我:‘老师,我出彩了吗 ’”对李东进行了神态描写和语言描写,从中可以看出李东渴望得到老师的认可,是一个积极向上的学生。

(5)解答此题,首先要表明观点,然后围绕观点阐明理由。如回答“不能”,原标题“老师,我出彩了吗”是一个问句,标题设疑,能激发读者的阅读兴趣;另外,这句话是文中李东询问老师的话,而且文章也是扣着“出彩”这一中心来写的,用原标题能揭示文章的主旨。如回答“能”,“一片独特的叶子”运用了比喻的修辞手法,将李东比作“一片独特的叶子”,生动形象,能激发读者的阅读兴趣,也为文章增加了悬念。

11.【答案】(1)仰望 离开 停止,消失 生气,恼怒

(2)(看到)许多儒生按时在他的故居演习礼仪。

只读书却不认真思考,就会感到迷茫而无所适从;只空想却不读书,就会疑惑。

(3)孔子讲求良好的学习方法,有谦虚的学习态度和宽厚待人的胸怀,所以受人敬仰。

【解析】(1)根据平时的积累,结合语境来解释。“仰”可以用添字法解释为“仰望”。

(2)注意将关键词语“以时”“习礼”“罔”“殆”等翻译准确。

(3)第一则语录谈学习方法和个人修养,第二则语录谈学习方法,第三则语录谈学习态度。根据这些可得出孔子受人敬仰的原因。

[参考译文]

太史公说:《诗经》上有这样的话:“巍峨的高山令人仰望,宽广的大道可以循着前进。”我虽然达不到这样的境界,但是心中一直向往它。我读孔子的书,就能想象出他为人处世的风范。到了鲁国,参观孔子的祠堂、车子、衣服、礼器,(看到)许多儒生按时在他的故居演习礼仪,我徘徊流连,舍不得离开。天下的君王以及贤人是很多的,(他们大多是)生前荣耀一时,死后就湮没无闻了。孔子是一个平民,学说却流传了十几代,读书的人都尊崇他。从天子王侯,到全国讲六经的人,都以孔子的学说为准则,孔子可以说是道德学问最高的圣人啊!

12.【答案】[例文]

特别的你

谢谢特别的你,使这世界流光溢彩。

我看见特别的你,站在马路边上,拿着与你差不多高的扫帚,拖着你瘦弱的身躯,轻扫着这乌黑的柏油路面。烈日炎炎,太阳炙烤着大地,也没有放过孱弱的你。汗水密密地布满你的额头,顺着额前的白发流下,流到你的胸口,浸湿了衣衫。你以为你只是一名清洁工,平凡而渺小。

不,你是特别的。你令我们的城市焕发生机。

我看见特别的你,戴着眼镜站在讲台上,你时而拿着粉笔洋洋洒洒地在黑板上写着唐诗宋词、“之乎者也”,时而抑扬顿挫地朗诵课文,情绪激昂。粉笔灰如雪花一般洒落在你身上,你顾不得拍去。你不小心读错了字,底下学生一片哄笑,你看在眼里,却毫不在意。因为学生们求知的眼神直直地插入你的心灵,而看见他们取得成绩的笑脸,你的笑容也从心里荡漾开去。你以为你只是一个普通的老师,兢兢业业却平淡无奇。

不, 你是特别的。你让民族的未来迸发生机。

我看见特别的你,坐在书桌前奋笔疾书。你皱着眉头,面对那天书一般的函数、几何,眼中流露出了苦恼和着急。空气似乎都因你的烦闷而燥热,望着那羞于见人的成绩,你更不知如何下笔。优秀似乎与你无缘,曾经的理想高中更是邈远。你放下笔,停顿了几秒,又重新拾起,在“数学”这座大山上孤军奋战。半夜,整栋楼房都已陷入黑暗沉寂,唯有你窗前那盏台灯,如同辽阔的大海上的灯塔,在黑暗中指引你前行,你握紧手中的笔,坚信它会带你驶达梦想的彼岸。你以为你只是一个普通的学生,成绩平平又没有机灵的头脑。

不,你是特别的。你是未来祖国的无限希望。

谢谢每一个特别的你,在这世上散发着微弱而又独一无二的光芒。我看见无数个特别的你,一点一点地聚集在一起,成为黑夜中最亮的星。做着平凡事的人,从来都不平凡,特别的你,更是令平凡有了与众不同的光芒。

【解析】 这是一道半命题作文题,写作之前的审题很重要。第一步,审材料。材料作为作文题的重要组成部分,常常有以下作用:点明立意角度;开拓写作思路;创设特定的写作情景;提示选材范围;等等。审题时要注意,前一句对于“特别”的解释提示了写作的落脚点和中心,后一句里的省略号表明写作时不必拘泥于罗列的内容。第二步,审要求。四项要求分别对内容、文体、字数、个人信息等方面做出了要求和限制,写作时这些要求不可忽略。

文章多点构思,选择了清洁工、教师、普通的学生三个角度叙述,有代表性,思路清晰,结构严谨。小作者在文中思考“特别”与“平凡”的辩证关系,并上升到“做着平凡事的人,从来都不平凡,特别的你,更是令平凡有了与众不同的光芒”的哲理高度。本文富有深度,堪称佳作。

第14页,共14页

第13页,共14页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首