第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 辛亥革命 课件--2022-2023学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-06 08:23:42 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

第19课 辛亥革命

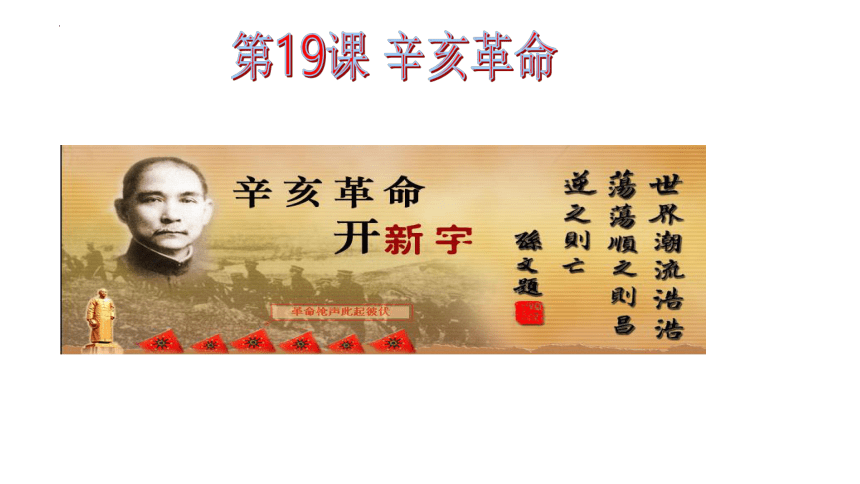

狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的一系列革命活动总和。

19世纪末

1912年3月

1911年10月10日

狭义的辛亥革命

广义的辛亥革命

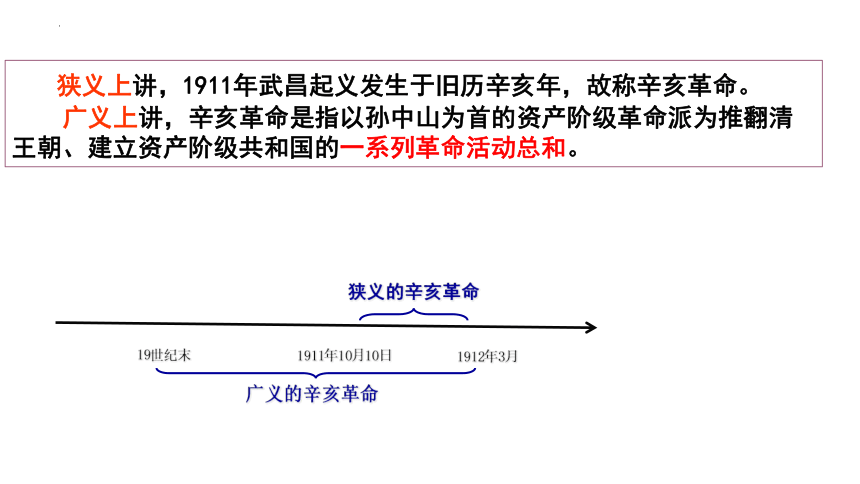

一、旧邦弥新:清政府的自救运动

1.清末新政(1901—1905)

清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量…… ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

清末新政

编练新军

教育改革

废科举、办学堂、设学制

倡导创办

工商企业

改革官制

(外务部等)

新政不新

民族资本主义

资产阶级

民主共和革命思想

新式知识分子

清政府掘墓人

北洋新军

影响:①未能使清政府摆脱内外交困的局面;②客观上有利于中国民族工业的发展。

清末新政客观上促进了资本主义的发展,为资产阶级革命准备条件。

一、资产阶级民主革命的兴起

2.预备立宪(1906—1911)

(1)背景:

清末新政后,革命运动反而高涨。

(2)历程:

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。

②立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

③1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

◎《钦定宪法大纲》

◎五大臣出洋考察

◎日俄战争

④立宪派发起三次速开国会的请愿运动,但很快被证明此路不通。

⑤1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

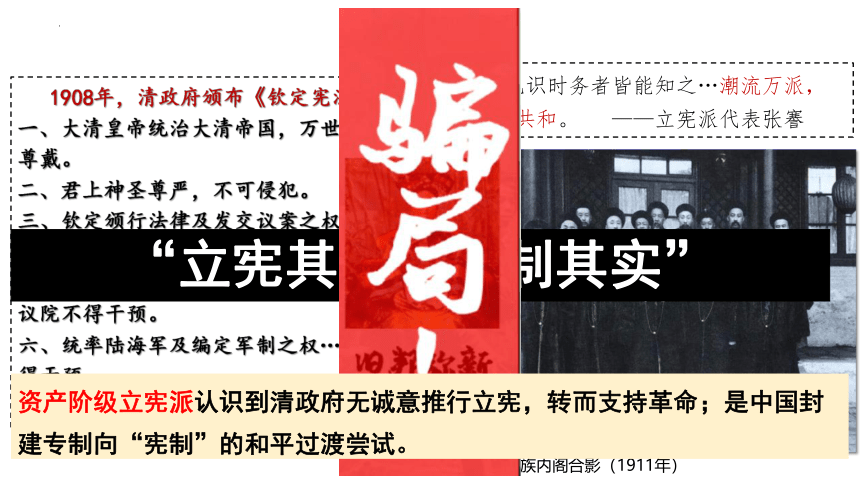

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预

十、总揽司法权……

凡识时务者皆能知之…潮流万派,皆趋共和。 ——立宪派代表张謇

清皇族内阁合影(1911年)

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

“立宪其名,专制其实”

资产阶级立宪派认识到清政府无诚意推行立宪,转而支持革命;是中国封建专制向“宪制”的和平过渡尝试。

兴中会1894

中国第一个资产阶级革命团体

同盟会1905

第一个统一的资产阶级革命政党

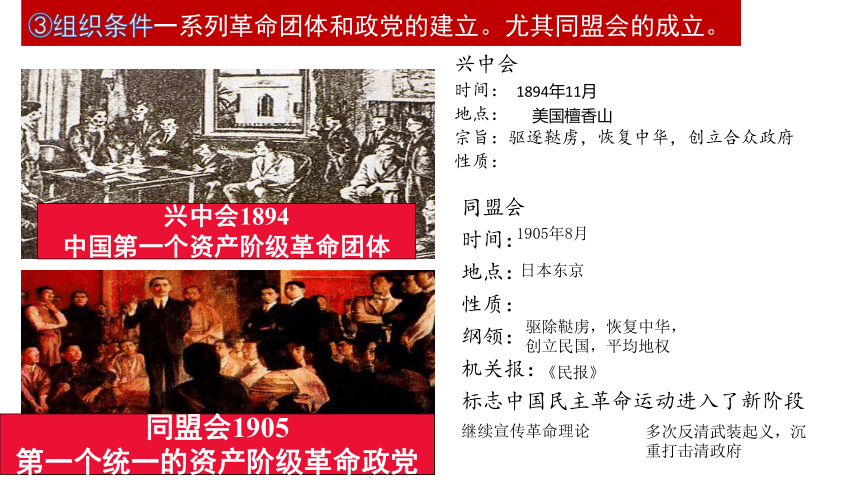

③组织条件一系列革命团体和政党的建立。尤其同盟会的成立。

兴中会

时间:

地点:

宗旨:驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府

性质:

同盟会

时间:

地点:

性质:

纲领:

机关报:

标志中国民主革命运动进入了新阶段

1894年11月

美国檀香山

《民报》

1905年8月

日本东京

继续宣传革命理论

多次反清武装起义,沉重打击清政府

驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享(社会革命)

前提

核心

补充发展

没有明确提出反对帝国主义

没有将整个封建主义作为斗争对象,民权有限

不彻底的土地革命纲领

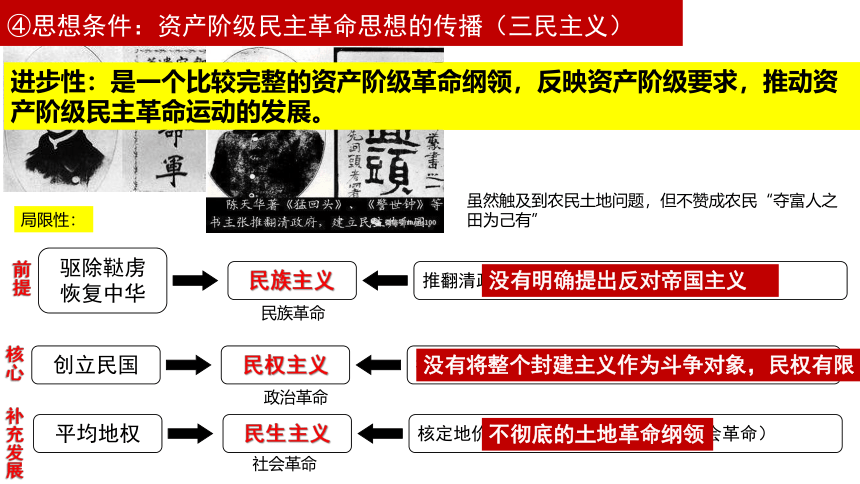

④思想条件:资产阶级民主革命思想的传播(三民主义)

民族革命

政治革命

社会革命

“天赋人权,自由平等”——

资产阶级民主革命思想

虽然触及到农民土地问题,但不赞成农民“夺富人之田为己有”

局限性:

进步性:是一个比较完整的资产阶级革命纲领,反映资产阶级要求,推动资产阶级民主革命运动的发展。

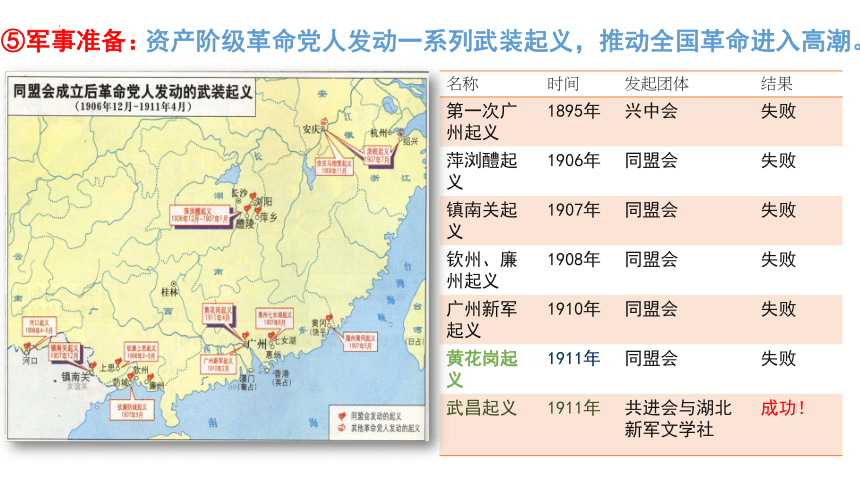

⑤军事准备:

资产阶级革命党人发动一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

名称 时间 发起团体 结果

第一次广州起义 1895年 兴中会 失败

萍浏醴起义 1906年 同盟会 失败

镇南关起义 1907年 同盟会 失败

钦州、廉州起义 1908年 同盟会 失败

广州新军起义 1910年 同盟会 失败

黄花岗起义 1911年 同盟会 失败

武昌起义 1911年 共进会与湖北新军文学社 成功!

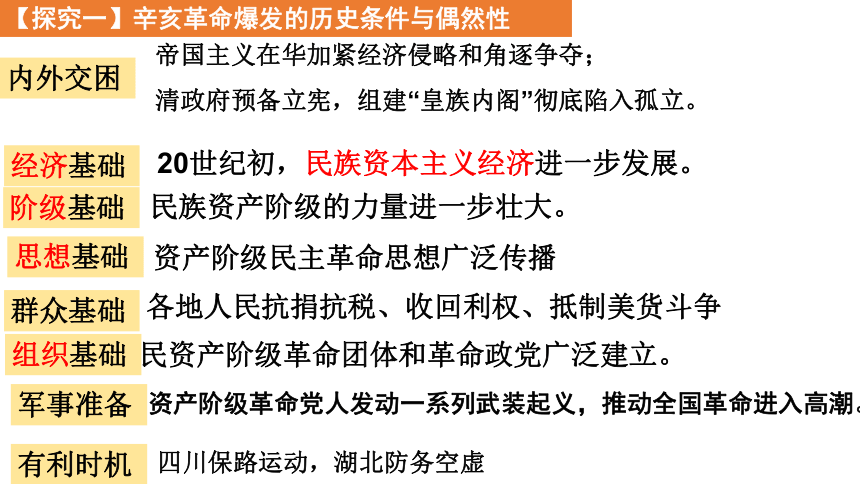

【探究一】辛亥革命爆发的历史条件与偶然性

20世纪初,民族资本主义经济进一步发展。

民族资产阶级的力量进一步壮大。

经济基础

阶级基础

资产阶级民主革命思想广泛传播

思想基础

各地人民抗捐抗税、收回利权、抵制美货斗争

民资产阶级革命团体和革命政党广泛建立。

群众基础

组织基础

资产阶级革命党人发动一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

军事准备

四川保路运动,湖北防务空虚

有利时机

帝国主义在华加紧经济侵略和角逐争夺;

清政府预备立宪,组建“皇族内阁”彻底陷入孤立。

内外交困

爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

扩展:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

(1)武昌起义

辛亥革命形势图及武昌起义形势图

武昌起义

进程

立宪派与旧官僚

投机革命!

革命阵营潜伏危机!

武昌起义的三大成果

1.中华民国建立(1912.1.1)

2.清帝退位(1912.2.12)

3.颁布《中华民国临时约法》(1912.3.11)

《清帝逊位诏书》

11

(1)建立共和政体:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

成果1.中华民国的建立

孙中山就任临时大总统

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府

黎元洪为副总统

陆军总长黄兴 (同盟会)

外交总长王宠惠 (同盟会)

教育总长蔡元培 (同盟会)

9名总长同盟会占3名

43名议员中同盟会会员33名

实业总长张謇(立宪派)

内务总长程德全(旧官僚)

司法总长伍廷芳(旧官僚)

南北议和

隆裕太后和溥仪

成果2、1912年2月12日清政府颁布《清帝逊位诏书》宣告统治中国260多年的清王朝结束!

袁世凯就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统;

3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统;

4月,临时政府迁往北京,辛亥革命果实被袁世凯篡夺。

成果3、1912年3月孙中山颁布《中华民国临时约法》:

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

自由平等

责任内阁

防止专制独裁,确立民主共和政体

否定封建等级制度

限制袁世凯独裁,维护共和制度

否定君主专制制度

1912年

性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

进步:从法律上宣告封建君主专制制度结束和民主共和政体确立,近代民主化丰碑。

局限性:1、一纸空文难保民主、广大劳动人民并没有真正的民主权利

2、因人设法

评价《中华民国临时约法》

春秋成败——评价辛亥革命

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

迫令放足

改良旗袍

旧式旗袍

中山装

长袍马褂

剪辫运动

常见礼节

积极性(成功之处):

政治:推翻清王朝统治,结束君主专制制度,建立起资产阶级民主共和政体

思想:传播民主共和理念,促进民众的思想启蒙

经济:(打击了帝国主义在华势力),为民族资本主义的发展创造有利 条件,加速中国的近代化

社会:革除封建社会风俗恶习,社会生活近代化

失败之处:

2、没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,没有改变中国双半的社会性质。

1、辛亥革命胜利果实被袁世凯窃取,为建立专制统治,不惜出卖民族利益。

世界:对亚洲民族解放运动广泛影响,越南、印尼等反殖。

主观

客观

辛亥革命失败原因

资产阶级具有软弱性和妥协性

没有独立强大的武装力量

不能够广泛发动群众

帝国主义干涉破坏

袁拥有武装力量和政治手腕

立宪派与旧官僚趁机进攻

不能够提出科学的革命纲领、缺乏组织严密的革命政党领导、革命党内部成分复杂,对袁、帝国主义认识不清

再见!

第19课 辛亥革命

狭义上讲,1911年武昌起义发生于旧历辛亥年,故称辛亥革命。

广义上讲,辛亥革命是指以孙中山为首的资产阶级革命派为推翻清王朝、建立资产阶级共和国的一系列革命活动总和。

19世纪末

1912年3月

1911年10月10日

狭义的辛亥革命

广义的辛亥革命

一、旧邦弥新:清政府的自救运动

1.清末新政(1901—1905)

清廷以“新政”挽救王朝气数的动机,却换来了推翻王朝以实现改革的结果:新式学堂培养了近代学生,因而造就了成批反封建斗士;新政发展工商,却促进了资本主义的发展;新军淘汰了旧军,结果却铸成了把枪口指向清王朝的武装力量…… ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

清末新政

编练新军

教育改革

废科举、办学堂、设学制

倡导创办

工商企业

改革官制

(外务部等)

新政不新

民族资本主义

资产阶级

民主共和革命思想

新式知识分子

清政府掘墓人

北洋新军

影响:①未能使清政府摆脱内外交困的局面;②客观上有利于中国民族工业的发展。

清末新政客观上促进了资本主义的发展,为资产阶级革命准备条件。

一、资产阶级民主革命的兴起

2.预备立宪(1906—1911)

(1)背景:

清末新政后,革命运动反而高涨。

(2)历程:

①1906年9月,清政府宣布预备立宪。

②立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

③1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

◎《钦定宪法大纲》

◎五大臣出洋考察

◎日俄战争

④立宪派发起三次速开国会的请愿运动,但很快被证明此路不通。

⑤1911年5月,清政府组织“皇族内阁”。

1908年,清政府颁布《钦定宪法大纲》

一、大清皇帝统治大清帝国,万世一系,永永尊戴。

二、君上神圣尊严,不可侵犯。

三、钦定颁行法律及发交议案之权……

四、召集、开闭、停展及解散议院之权……

五、……用人之权,操之君上,而大臣辅弼之,议院不得干预。

六、统率陆海军及编定军制之权……非议院所得干预

十、总揽司法权……

凡识时务者皆能知之…潮流万派,皆趋共和。 ——立宪派代表张謇

清皇族内阁合影(1911年)

汉族4人 满族9人 其中皇族7人

“立宪其名,专制其实”

资产阶级立宪派认识到清政府无诚意推行立宪,转而支持革命;是中国封建专制向“宪制”的和平过渡尝试。

兴中会1894

中国第一个资产阶级革命团体

同盟会1905

第一个统一的资产阶级革命政党

③组织条件一系列革命团体和政党的建立。尤其同盟会的成立。

兴中会

时间:

地点:

宗旨:驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府

性质:

同盟会

时间:

地点:

性质:

纲领:

机关报:

标志中国民主革命运动进入了新阶段

1894年11月

美国檀香山

《民报》

1905年8月

日本东京

继续宣传革命理论

多次反清武装起义,沉重打击清政府

驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权

创立民国

平均地权

驱除鞑虏

恢复中华

民权主义

民生主义

民族主义

推翻清政府统治,反对民族压迫(民族革命)

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国(政治革命)

核定地价,涨价归公,国民共享(社会革命)

前提

核心

补充发展

没有明确提出反对帝国主义

没有将整个封建主义作为斗争对象,民权有限

不彻底的土地革命纲领

④思想条件:资产阶级民主革命思想的传播(三民主义)

民族革命

政治革命

社会革命

“天赋人权,自由平等”——

资产阶级民主革命思想

虽然触及到农民土地问题,但不赞成农民“夺富人之田为己有”

局限性:

进步性:是一个比较完整的资产阶级革命纲领,反映资产阶级要求,推动资产阶级民主革命运动的发展。

⑤军事准备:

资产阶级革命党人发动一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

名称 时间 发起团体 结果

第一次广州起义 1895年 兴中会 失败

萍浏醴起义 1906年 同盟会 失败

镇南关起义 1907年 同盟会 失败

钦州、廉州起义 1908年 同盟会 失败

广州新军起义 1910年 同盟会 失败

黄花岗起义 1911年 同盟会 失败

武昌起义 1911年 共进会与湖北新军文学社 成功!

【探究一】辛亥革命爆发的历史条件与偶然性

20世纪初,民族资本主义经济进一步发展。

民族资产阶级的力量进一步壮大。

经济基础

阶级基础

资产阶级民主革命思想广泛传播

思想基础

各地人民抗捐抗税、收回利权、抵制美货斗争

民资产阶级革命团体和革命政党广泛建立。

群众基础

组织基础

资产阶级革命党人发动一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

军事准备

四川保路运动,湖北防务空虚

有利时机

帝国主义在华加紧经济侵略和角逐争夺;

清政府预备立宪,组建“皇族内阁”彻底陷入孤立。

内外交困

爆发:1911年10月10日,新军工程第八营打响武昌起义第一枪。

扩展:起义军控制武汉三镇,成立湖北军政府。两个月内,湖南、广东等14省和上海纷纷独立。

(1)武昌起义

辛亥革命形势图及武昌起义形势图

武昌起义

进程

立宪派与旧官僚

投机革命!

革命阵营潜伏危机!

武昌起义的三大成果

1.中华民国建立(1912.1.1)

2.清帝退位(1912.2.12)

3.颁布《中华民国临时约法》(1912.3.11)

《清帝逊位诏书》

11

(1)建立共和政体:1912年1月1日,中华民国临时政府在南京成立,孙中山就职第一任临时大总统。

成果1.中华民国的建立

孙中山就任临时大总统

五色旗(五种颜色依次代表汉、满、蒙、回、藏五个民族,象征着“五族共和”)

总统府

黎元洪为副总统

陆军总长黄兴 (同盟会)

外交总长王宠惠 (同盟会)

教育总长蔡元培 (同盟会)

9名总长同盟会占3名

43名议员中同盟会会员33名

实业总长张謇(立宪派)

内务总长程德全(旧官僚)

司法总长伍廷芳(旧官僚)

南北议和

隆裕太后和溥仪

成果2、1912年2月12日清政府颁布《清帝逊位诏书》宣告统治中国260多年的清王朝结束!

袁世凯就任临时大总统:1912年2月15日,南方的临时参议院选举袁世凯为临时大总统;

3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统;

4月,临时政府迁往北京,辛亥革命果实被袁世凯篡夺。

成果3、1912年3月孙中山颁布《中华民国临时约法》:

第二条 中华民国之主权属于国民全体。

第四条 中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第六条 人民得享有左列各项之自由权。

第四十四条 国务员辅佐临时大总统负其责任。

第四十五条 国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

——摘自1912《中华民国临时约法》

主权在民

三权分立

自由平等

责任内阁

防止专制独裁,确立民主共和政体

否定封建等级制度

限制袁世凯独裁,维护共和制度

否定君主专制制度

1912年

性质:中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的重要文件

进步:从法律上宣告封建君主专制制度结束和民主共和政体确立,近代民主化丰碑。

局限性:1、一纸空文难保民主、广大劳动人民并没有真正的民主权利

2、因人设法

评价《中华民国临时约法》

春秋成败——评价辛亥革命

辛亥革命更是以暴力推翻了帝制,代之以民国……它是一条分界线,在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

1912年,各省区新设工厂如雨后春笋蓬勃而生,激增至963家,比1911年增长99.38%。革命党人和立宪派人士以及部分军阀、政客共同挥舞着“实业救国”的旗帜,形成一股象征时代进步的实业热潮。

——石波:《辛亥革命与中国民族资本主义经济的发展》

迫令放足

改良旗袍

旧式旗袍

中山装

长袍马褂

剪辫运动

常见礼节

积极性(成功之处):

政治:推翻清王朝统治,结束君主专制制度,建立起资产阶级民主共和政体

思想:传播民主共和理念,促进民众的思想启蒙

经济:(打击了帝国主义在华势力),为民族资本主义的发展创造有利 条件,加速中国的近代化

社会:革除封建社会风俗恶习,社会生活近代化

失败之处:

2、没有解决近代中国社会的根本矛盾,没有完成民族独立、人民解放的历史任务,没有改变中国双半的社会性质。

1、辛亥革命胜利果实被袁世凯窃取,为建立专制统治,不惜出卖民族利益。

世界:对亚洲民族解放运动广泛影响,越南、印尼等反殖。

主观

客观

辛亥革命失败原因

资产阶级具有软弱性和妥协性

没有独立强大的武装力量

不能够广泛发动群众

帝国主义干涉破坏

袁拥有武装力量和政治手腕

立宪派与旧官僚趁机进攻

不能够提出科学的革命纲领、缺乏组织严密的革命政党领导、革命党内部成分复杂,对袁、帝国主义认识不清

再见!

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进