4《在民族复兴的历史丰碑上》课件(共30张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 4《在民族复兴的历史丰碑上》课件(共30张PPT) 2022-2023学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 26.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-05 18:19:26 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

作者简介

“铁肩担道义,妙笔著文章。”在中国,有个手执如椽巨笔的“铁三角”——钟华论,任仲平,钟声。

钟华论,是由新华社领导直接指挥、集中全社评论骨干力量打造的重要政论栏目,于2019年创办。“钟华论”聚焦深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,打造有高度、有深度、有温度的重磅评论,实现文字、视频、图片、金句海报的全媒呈现,彰显新华社评论的权威性、传播力和影响力。

“钟华论”聚焦重要思想、重大事件、重要节点发声定调,彰显了新华社评论的权威性和影响力。受众点赞“既有政治高度,又有思想深度,还有人性温度”“写出了人民心声”。

作者简介

任仲平,是“人民日报重要评论”的谐音缩写。“任仲平”他是一群人的新闻理想,是一张报纸的社会责任。

钟 声,是《人民日报》以此为笔名的国际评论,是“中国之声”的简称,把“中”字改成“钟”,取“警世钟声”的寓意。作为中国的权威媒体,人民日报有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

写作背景

2020年新年伊始,新型冠状肺炎来势汹汹,在神州大地上蔓延。值此,以习近平为核心的党中央英明部署,果断决策,领导全国人民打响了一场英勇抗疫的战争。在疫情肆虐的情况下,广大的党员群众响应党的号召,不顾个人安危,团结一心,毫不退缩,逆势而行,与“疫魔”展开了殊死搏斗,最终取得了抗疫斗争的伟大胜利。这篇文章就是为表现中国人民抗疫斗争的英勇事迹和伟大胜利,为彰显中华民族在抗疫斗争中表现出来的伟大精神而创作。

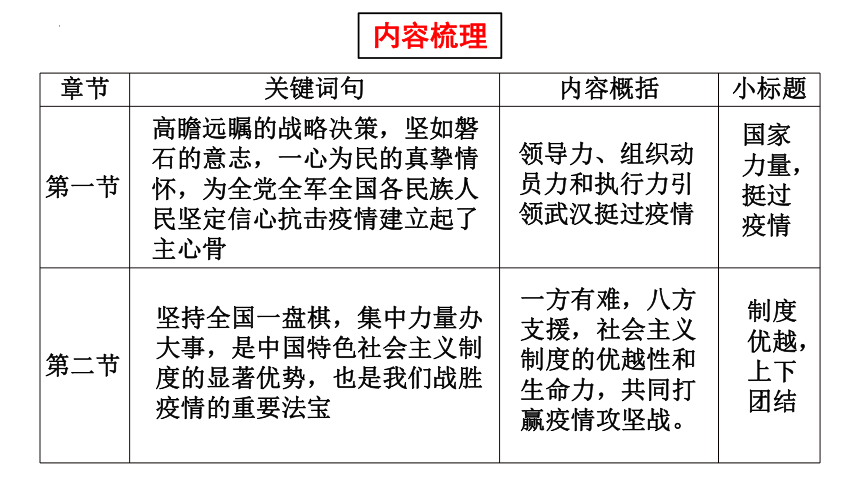

内容梳理

快速浏览课文,圈画每一小节的关键词句,概括各节内容,并给每部分拟一则小标题。

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第一节

第二节

高瞻远瞩的战略决策,坚如磐石的意志,一心为民的真挚情怀,为全党全军全国各民族人民坚定信心抗击疫情建立起了主心骨

领导力、组织动员力和执行力引领武汉挺过疫情

国家力量,挺过疫情

制度优越,上下团结

一方有难,八方支援,社会主义制度的优越性和生命力,共同打赢疫情攻坚战。

坚持全国一盘棋,集中力量办大事,是中国特色社会主义制度的显著优势,也是我们战胜疫情的重要法宝

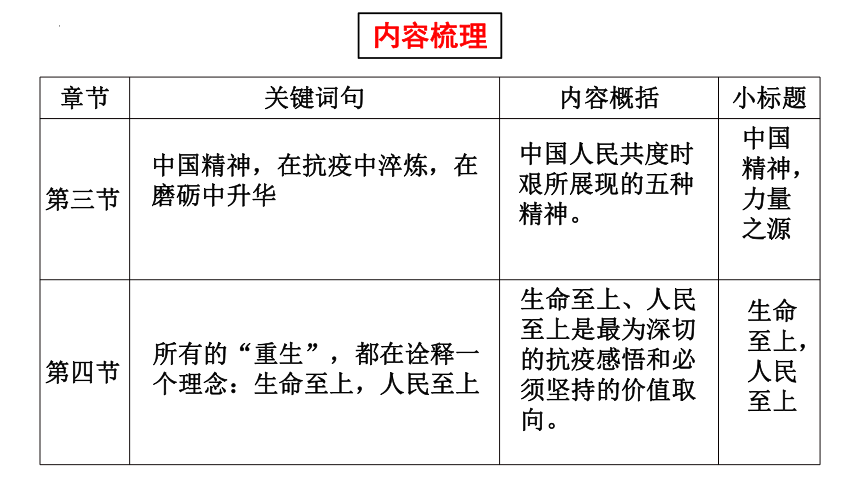

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第三节

第四节

中国精神,在抗疫中淬炼,在磨砺中升华

中国人民共度时艰所展现的五种精神。

中国精神,力量之源

生命至上,人民至上

生命至上、人民至上是最为深切的抗疫感悟和必须坚持的价值取向。

所有的“重生”,都在诠释一个理念:生命至上,人民至上

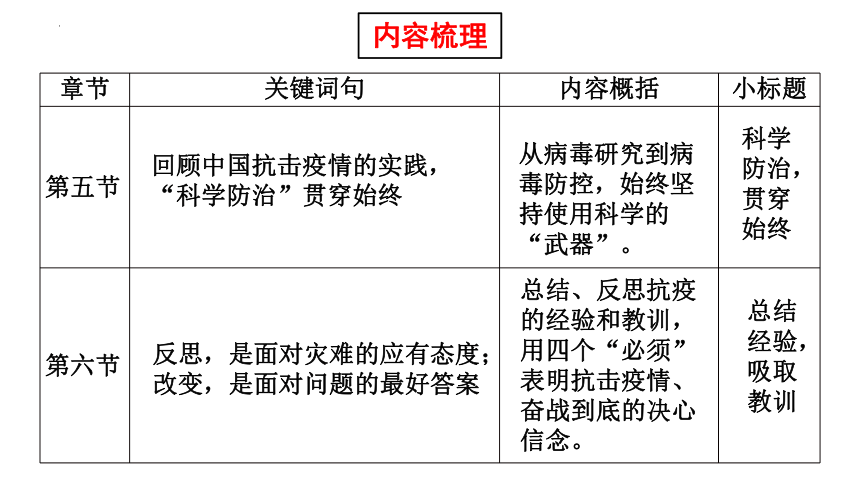

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第五节

第六节

回顾中国抗击疫情的实践,“科学防治”贯穿始终

从病毒研究到病毒防控,始终坚持使用科学的“武器”。

科学防治,贯穿始终

总结经验,吸取教训

总结、反思抗疫的经验和教训,用四个“必须”表明抗击疫情、奋战到底的决心信念。

反思,是面对灾难的应有态度;改变,是面对问题的最好答案

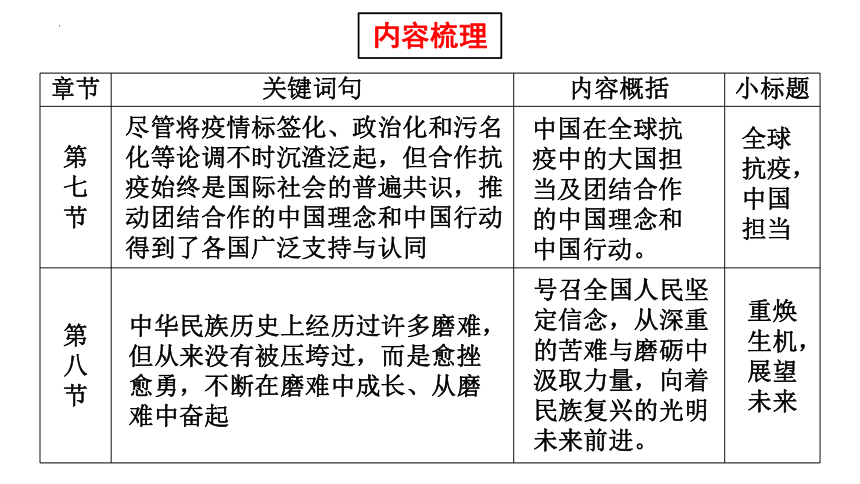

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第 七 节

第 八 节

尽管将疫情标签化、政治化和污名化等论调不时沉渣泛起,但合作抗疫始终是国际社会的普遍共识,推动团结合作的中国理念和中国行动得到了各国广泛支持与认同

中国在全球抗疫中的大国担当及团结合作的中国理念和中国行动。

全球抗疫,中国担当

重焕生机,展望未来

号召全国人民坚定信念,从深重的苦难与磨砺中汲取力量,向着民族复兴的光明未来前进。

中华民族历史上经历过许多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起

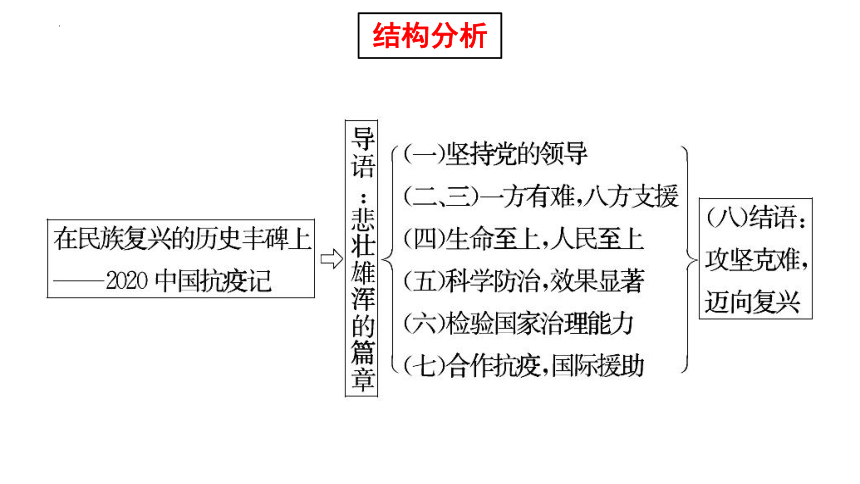

结构分析

结构分析

1.文本的开头写了什么?有什么作用?

开头部分写了在以习近平为核心的党中央领导下,中国人民众志成城、团结一心,英勇抗疫,在人类的发展史上写下了悲壮雄伟的篇章。 这部分是全文的总纲,总述抗疫取得的成果,领起下文。

结构分析

2.文本的第(一)部分和第(二)部分,分别讲述了什么?这两部分有什么联系?

第(一)部分是从政治角度,突出党中央的英明领导。第(二)部分是从社会制度角度,突出社会主义制度的优越性,团结一心,共同抗疫。两部分都彰显了共产党的领导作用,互为补充,凸显了中国特色社会主义制度具有强大的生命力和显著的优越性。

结构分析

3.文章的结构安排有什么特点?

文本用了总分总的结构关系。第(一)部分是总说,突出了共产党的领导。后面的几部分分说,采用了递进的结构,记叙了疫情期间各行各业的人员,为了抗疫做出的努力,有些人甚至失去了生命。全篇文章,结构完整,材料多样,从各个角度记叙了抗疫过程中人民的努力。结尾部分,是全文的总结,歌颂了中华民族历经磨难,越挫越勇,不断从磨难中奋起的精神品格。

结构分析

4.文本第(八)这部分开头的自然段写到黄鹤楼敲钟鸣响,武汉渡尽劫波再焕发出勃勃生机。请从全文的结构角度,理解这一自然段的写作意图。

这一自然段处于通讯文本的结语部分,强调黄鹤楼敲钟鸣响,武汉渡尽劫波再焕发出勃勃生机,与通讯开头部分对黄鹤楼雄姿和武汉疫情的描写内容形成呼应,使全文首尾照应,结构严谨。

语言鉴赏

“感人心者,莫先乎情,莫始乎言”,这篇通讯中采用了大量富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,具有一种荡气回肠、打动人心的力量。文中哪些语句打动了你?请你把这些语句诵读出来,并谈谈你从中读出了哪些感情。

语言鉴赏

1.每一个生命奇迹,都源于永不放弃的努力。所有的“重生”,都在诠释一个理念:生命至上、人民至上。

抗疫期间,病房里最常见的场景,就是医者握着患者的手加油鼓劲。每一次握手,都在传递力量;每一句话语,都是郑重的承诺:“你若性命相托,我必全力拼搏。”

不管是108岁的老人,还是出生仅30个小时的婴儿,医务工作者绝不放弃每一个生命,哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力……

从这些语段中我们可以读出一个国家对生命的态度:生命至上、人民至上,这是最有说服力的文明标尺。在抗疫斗争中,党和政府始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位,全力以赴投入疫病救治。“哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力”,这种“救民于水火”的责任与担当,这份“不抛弃,不放弃”的大爱,怎不令人动容呢?

语言鉴赏

2.从加强病毒溯源、传播力、传播机理等研究,到跟踪病毒变异情况及时完善防控策略和措施;从多学科力量联手进行药品和疫苗研发,到坚持分类施策、因地制宜;从“健康码”“云办公”等助力防疫,到落实分区分级精准复工复产……实践证明,只有坚持科学防治,才能看清病毒的“样子”、找到对症的“方子”、走对防控的“路子”。

爱因斯坦曾说:“科学的不朽荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”当相信科学、依靠科学、使用科学蔚然成风,我们应对风浪侵袭就有了理性的“压舱石”。

这两段话运用排比、引用、比喻等手法,回顾中国抗击疫情实践的发展过程,指出始终坚持“科学防治”的理念,分析面对充满未知数的新型冠状病毒,面对布满艰难险阻的战“疫”,向科学要答案、要方法,是我们克难攻坚的重要一招。彰显了科学抗疫的理性思考,揭示了“科学防治”是中国抗疫取得胜利的关键。

语言鉴赏

3.灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。抗疫期间,有句话刷屏了:“劲头上来了,很多东西都能解决。”这股劲,就是中国人的精气神,就是永恒不灭的民族魂。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

通过抗疫时期的一幕幕感人场景,展现了新时代中国人民的精神品格,及中华优秀传统文化的渗透作用。这笔弥足珍贵的精神财富,永远是中华民族披荆斩棘、奋勇向前的力量之源。从中读出了对中华优秀传统文化自豪热爱和中华民族精神的热情礼赞的情感。

语言鉴赏

4.在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上,习近平主席发出携手抗疫、共克时艰的中国声音,引发国际社会广泛共鸣。全球抗疫,命运与共,团结合作是最强的“免疫力”。

一批批中国专家与东盟、欧洲、非洲同行连线交流,多语种的中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国;联合国向最不发达国家开通运送医疗物资的“团结航班”;多国合作开展疫苗研发……正如联合国秘书长古特雷斯所说:“我们是团结在一起的全球公民,我们是联合在一起的国家。”

在二十国集团领导人的特别峰会上,我们习主席提出的观点“携手抗疫、共克时艰”正是践行“构建人类命运共同体”的理念,引发了国际社会的广泛共鸣。“一批批中国专家与东盟、欧洲、非洲同行连线交流,多语种的中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国”,中国在疫情最严重时得到了许多帮助,同时也有一些别有用心的政客将武汉疫情标签化、政治化、污名化,但中国在疫情稍微稳定时就将中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国,这正是中华民族博大胸怀的体现。

语言鉴赏

5.抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。艰难困苦,相濡以沫。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

——顾全大局、甘于奉献。自觉把国家利益、集体利益放在首位,人人担当负责,个个尽心尽力,舍小家顾大家,汇小我成大我。

——一方有难、八方支援。胸怀仁爱之心,践行互助之义,济人之困,解人之忧,抱团取暖踏坎坷,守望相助渡难关。

——命运与共、天下一家。为世界安危担当,为人类健康尽责,为团结合作聚力,同舟共济,共克时艰,携手共筑人类命运共同体。

这些段落直截了当地指明了经历了疫情洗礼的中华民族的核心价值观,新时代中国人民的精神品格。

语言鉴赏

6.抗疫,是对国家治理体系和治理能力的一次大考,也是对全党全社会的一次大考。习近平总书记谆谆告诫:“我们一定要总结经验、吸取教训。”

疫情好比一面放大镜,让优势和长处更加凸显,也让我们把短板与不足看得更加清晰。抗疫斗争,暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在一些短板,反映出一些领导干部的治理能力和专业能力跟不上,折射出形式主义、官僚主义的危害,警示我们养成文明健康的卫生习惯是何其重要……

将疫情比作是“大考”,通过这样的大考,我们看到了我们国家的制度优势,我们人民的时代精神,但同时也暴露出很多问题。疫情警示我们,增强忧患意识,破除沉疴积弊。面对灾难我们应该反思和改变。

7.寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

化用英国诗人雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。

“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来,这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

语言鉴赏

语言鉴赏

8.障百川而东之,会狂澜于既倒。

此话出自韩愈的《进学解》原意指的是防堵泛滥的百川,使它们向东流淌,挽回已经倾倒的狂澜。疫情的肆虐有如洪水猛兽,在最严峻的时刻,党中央沉着冷静,发动一切可以发动的力量,统筹规划,运筹帷幄。能让中国在最短的时间维护社会和谐安定。这有中华五千年的智慧,也有党中央心系民众的赤诚之心。

9.“武汉,从来不是一座‘孤岛’;湖北,从来不是孤军作战。”

对称句式,“从来不是”加强语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现中国特色社会主义制度的显著优势。这句话,生动形象的解读了抗议期间大家一方有难八方支援的感人场面。九省通衢武汉,在经济高速发展的今天居然面临封城。但是武汉不是孤岛,无数热血儿女奔赴那里和武汉人民一起战斗。中华民族任何时候都不会放弃每个老百姓。

语言鉴赏

10.“为了进行斗争,我们必须把我们的一切力量拧成一股绳,并使这些量集中在同一个攻击点上。”

引用恩格斯的话强调团结的力量和作用,高度赞扬中国人民集中量办大事的作风,肯定社会主义制度的优越性,名言的使用使得文章的观点有说服力。

语言鉴赏

11.岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

采用对称句式,指出抗疫能取得重大成果的原因在于党带领人民上下一心,奋起战斗;比喻手法的运用写出了作者对中国共产党的高度信任与赞扬,语言富有诗意又饱含作者情感。

语言鉴赏

1.多角度、分层次。

全文主体共八个部分,国绕抗疫主题,每部分选取一个方面全面、客观地展现出来,层次分明,角度丰富。

2.善用排比句及富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,名言诗句和格言式的句子穿插其间,使文章不仅充实、厚重,还具有一种荡气回肠、打动人心的力量。

例:从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

技巧归纳

3.点面结合

例:不管是108岁的老人,还是出生仅30个小时的婴儿,医务工作者绝不放弃每一个生命,哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力。为了抢救生命,医务人员冒着被感染的风险采集病毒样本,身患渐冻症的金银潭医院院长张定宇累得迈不开脚,28岁药师宋英杰因过度劳累再也没有醒来……

4.这篇通讯主要运用综合叙述的方式,沿着内在思路,概述大量的人和事,并发掘其中的意义与价值,这就使得文章兼具宏阔和深刻之美。

技巧归纳

根据课文,请分析中国取得抗疫重大战略成果的原因是什么?

①党的领导、制度优越性是抗疫成功的根本原因。

②四面八方的支援与人民的不屈精神、医护人员的生命至上的价值取向以及科学防治效果显著,都是党的正确领导的具体体现,也是抗疫取得成功的直接原因。

③合作抗疫虽是外因,但在战胜疫情中也起到了举足轻重的作用。

思考探究

文章全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,提示 中国抗疫取得巨大成就的根本原因,表现了生命至上的价值追求,彰显了科学抗疫的理性思考,表达了对传统文化 民族精神的礼赞,对中国人民高尚品格的歌颂,对推进社会治理体系变革的深入思考。

主旨归纳

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

作者简介

“铁肩担道义,妙笔著文章。”在中国,有个手执如椽巨笔的“铁三角”——钟华论,任仲平,钟声。

钟华论,是由新华社领导直接指挥、集中全社评论骨干力量打造的重要政论栏目,于2019年创办。“钟华论”聚焦深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,打造有高度、有深度、有温度的重磅评论,实现文字、视频、图片、金句海报的全媒呈现,彰显新华社评论的权威性、传播力和影响力。

“钟华论”聚焦重要思想、重大事件、重要节点发声定调,彰显了新华社评论的权威性和影响力。受众点赞“既有政治高度,又有思想深度,还有人性温度”“写出了人民心声”。

作者简介

任仲平,是“人民日报重要评论”的谐音缩写。“任仲平”他是一群人的新闻理想,是一张报纸的社会责任。

钟 声,是《人民日报》以此为笔名的国际评论,是“中国之声”的简称,把“中”字改成“钟”,取“警世钟声”的寓意。作为中国的权威媒体,人民日报有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

写作背景

2020年新年伊始,新型冠状肺炎来势汹汹,在神州大地上蔓延。值此,以习近平为核心的党中央英明部署,果断决策,领导全国人民打响了一场英勇抗疫的战争。在疫情肆虐的情况下,广大的党员群众响应党的号召,不顾个人安危,团结一心,毫不退缩,逆势而行,与“疫魔”展开了殊死搏斗,最终取得了抗疫斗争的伟大胜利。这篇文章就是为表现中国人民抗疫斗争的英勇事迹和伟大胜利,为彰显中华民族在抗疫斗争中表现出来的伟大精神而创作。

内容梳理

快速浏览课文,圈画每一小节的关键词句,概括各节内容,并给每部分拟一则小标题。

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第一节

第二节

高瞻远瞩的战略决策,坚如磐石的意志,一心为民的真挚情怀,为全党全军全国各民族人民坚定信心抗击疫情建立起了主心骨

领导力、组织动员力和执行力引领武汉挺过疫情

国家力量,挺过疫情

制度优越,上下团结

一方有难,八方支援,社会主义制度的优越性和生命力,共同打赢疫情攻坚战。

坚持全国一盘棋,集中力量办大事,是中国特色社会主义制度的显著优势,也是我们战胜疫情的重要法宝

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第三节

第四节

中国精神,在抗疫中淬炼,在磨砺中升华

中国人民共度时艰所展现的五种精神。

中国精神,力量之源

生命至上,人民至上

生命至上、人民至上是最为深切的抗疫感悟和必须坚持的价值取向。

所有的“重生”,都在诠释一个理念:生命至上,人民至上

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第五节

第六节

回顾中国抗击疫情的实践,“科学防治”贯穿始终

从病毒研究到病毒防控,始终坚持使用科学的“武器”。

科学防治,贯穿始终

总结经验,吸取教训

总结、反思抗疫的经验和教训,用四个“必须”表明抗击疫情、奋战到底的决心信念。

反思,是面对灾难的应有态度;改变,是面对问题的最好答案

内容梳理

章节 关键词句 内容概括 小标题

第 七 节

第 八 节

尽管将疫情标签化、政治化和污名化等论调不时沉渣泛起,但合作抗疫始终是国际社会的普遍共识,推动团结合作的中国理念和中国行动得到了各国广泛支持与认同

中国在全球抗疫中的大国担当及团结合作的中国理念和中国行动。

全球抗疫,中国担当

重焕生机,展望未来

号召全国人民坚定信念,从深重的苦难与磨砺中汲取力量,向着民族复兴的光明未来前进。

中华民族历史上经历过许多磨难,但从来没有被压垮过,而是愈挫愈勇,不断在磨难中成长、从磨难中奋起

结构分析

结构分析

1.文本的开头写了什么?有什么作用?

开头部分写了在以习近平为核心的党中央领导下,中国人民众志成城、团结一心,英勇抗疫,在人类的发展史上写下了悲壮雄伟的篇章。 这部分是全文的总纲,总述抗疫取得的成果,领起下文。

结构分析

2.文本的第(一)部分和第(二)部分,分别讲述了什么?这两部分有什么联系?

第(一)部分是从政治角度,突出党中央的英明领导。第(二)部分是从社会制度角度,突出社会主义制度的优越性,团结一心,共同抗疫。两部分都彰显了共产党的领导作用,互为补充,凸显了中国特色社会主义制度具有强大的生命力和显著的优越性。

结构分析

3.文章的结构安排有什么特点?

文本用了总分总的结构关系。第(一)部分是总说,突出了共产党的领导。后面的几部分分说,采用了递进的结构,记叙了疫情期间各行各业的人员,为了抗疫做出的努力,有些人甚至失去了生命。全篇文章,结构完整,材料多样,从各个角度记叙了抗疫过程中人民的努力。结尾部分,是全文的总结,歌颂了中华民族历经磨难,越挫越勇,不断从磨难中奋起的精神品格。

结构分析

4.文本第(八)这部分开头的自然段写到黄鹤楼敲钟鸣响,武汉渡尽劫波再焕发出勃勃生机。请从全文的结构角度,理解这一自然段的写作意图。

这一自然段处于通讯文本的结语部分,强调黄鹤楼敲钟鸣响,武汉渡尽劫波再焕发出勃勃生机,与通讯开头部分对黄鹤楼雄姿和武汉疫情的描写内容形成呼应,使全文首尾照应,结构严谨。

语言鉴赏

“感人心者,莫先乎情,莫始乎言”,这篇通讯中采用了大量富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,具有一种荡气回肠、打动人心的力量。文中哪些语句打动了你?请你把这些语句诵读出来,并谈谈你从中读出了哪些感情。

语言鉴赏

1.每一个生命奇迹,都源于永不放弃的努力。所有的“重生”,都在诠释一个理念:生命至上、人民至上。

抗疫期间,病房里最常见的场景,就是医者握着患者的手加油鼓劲。每一次握手,都在传递力量;每一句话语,都是郑重的承诺:“你若性命相托,我必全力拼搏。”

不管是108岁的老人,还是出生仅30个小时的婴儿,医务工作者绝不放弃每一个生命,哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力……

从这些语段中我们可以读出一个国家对生命的态度:生命至上、人民至上,这是最有说服力的文明标尺。在抗疫斗争中,党和政府始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位,全力以赴投入疫病救治。“哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力”,这种“救民于水火”的责任与担当,这份“不抛弃,不放弃”的大爱,怎不令人动容呢?

语言鉴赏

2.从加强病毒溯源、传播力、传播机理等研究,到跟踪病毒变异情况及时完善防控策略和措施;从多学科力量联手进行药品和疫苗研发,到坚持分类施策、因地制宜;从“健康码”“云办公”等助力防疫,到落实分区分级精准复工复产……实践证明,只有坚持科学防治,才能看清病毒的“样子”、找到对症的“方子”、走对防控的“路子”。

爱因斯坦曾说:“科学的不朽荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”当相信科学、依靠科学、使用科学蔚然成风,我们应对风浪侵袭就有了理性的“压舱石”。

这两段话运用排比、引用、比喻等手法,回顾中国抗击疫情实践的发展过程,指出始终坚持“科学防治”的理念,分析面对充满未知数的新型冠状病毒,面对布满艰难险阻的战“疫”,向科学要答案、要方法,是我们克难攻坚的重要一招。彰显了科学抗疫的理性思考,揭示了“科学防治”是中国抗疫取得胜利的关键。

语言鉴赏

3.灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。抗疫期间,有句话刷屏了:“劲头上来了,很多东西都能解决。”这股劲,就是中国人的精气神,就是永恒不灭的民族魂。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

通过抗疫时期的一幕幕感人场景,展现了新时代中国人民的精神品格,及中华优秀传统文化的渗透作用。这笔弥足珍贵的精神财富,永远是中华民族披荆斩棘、奋勇向前的力量之源。从中读出了对中华优秀传统文化自豪热爱和中华民族精神的热情礼赞的情感。

语言鉴赏

4.在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上,习近平主席发出携手抗疫、共克时艰的中国声音,引发国际社会广泛共鸣。全球抗疫,命运与共,团结合作是最强的“免疫力”。

一批批中国专家与东盟、欧洲、非洲同行连线交流,多语种的中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国;联合国向最不发达国家开通运送医疗物资的“团结航班”;多国合作开展疫苗研发……正如联合国秘书长古特雷斯所说:“我们是团结在一起的全球公民,我们是联合在一起的国家。”

在二十国集团领导人的特别峰会上,我们习主席提出的观点“携手抗疫、共克时艰”正是践行“构建人类命运共同体”的理念,引发了国际社会的广泛共鸣。“一批批中国专家与东盟、欧洲、非洲同行连线交流,多语种的中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国”,中国在疫情最严重时得到了许多帮助,同时也有一些别有用心的政客将武汉疫情标签化、政治化、污名化,但中国在疫情稍微稳定时就将中国诊疗和防控方案及时分享给世界各国,这正是中华民族博大胸怀的体现。

语言鉴赏

5.抗疫时期的一幕幕感人场景,积淀着中华优秀传统文化的厚重底色,诠释着社会主义核心价值观,展现了新时代中国人民的精神品格。

——自强不息、百折不挠。不向困难低头,不为挫折气馁,特别能忍耐、特别能吃苦、特别能战斗,越是艰险越向前。

——万众一心、众志成城。艰难困苦,相濡以沫。全国人民心手相牵,亿万颗心同频共振,中国力量如钢似铁、坚不可摧。

——顾全大局、甘于奉献。自觉把国家利益、集体利益放在首位,人人担当负责,个个尽心尽力,舍小家顾大家,汇小我成大我。

——一方有难、八方支援。胸怀仁爱之心,践行互助之义,济人之困,解人之忧,抱团取暖踏坎坷,守望相助渡难关。

——命运与共、天下一家。为世界安危担当,为人类健康尽责,为团结合作聚力,同舟共济,共克时艰,携手共筑人类命运共同体。

这些段落直截了当地指明了经历了疫情洗礼的中华民族的核心价值观,新时代中国人民的精神品格。

语言鉴赏

6.抗疫,是对国家治理体系和治理能力的一次大考,也是对全党全社会的一次大考。习近平总书记谆谆告诫:“我们一定要总结经验、吸取教训。”

疫情好比一面放大镜,让优势和长处更加凸显,也让我们把短板与不足看得更加清晰。抗疫斗争,暴露出我国在重大疫情防控体制机制、公共卫生体系等方面存在一些短板,反映出一些领导干部的治理能力和专业能力跟不上,折射出形式主义、官僚主义的危害,警示我们养成文明健康的卫生习惯是何其重要……

将疫情比作是“大考”,通过这样的大考,我们看到了我们国家的制度优势,我们人民的时代精神,但同时也暴露出很多问题。疫情警示我们,增强忧患意识,破除沉疴积弊。面对灾难我们应该反思和改变。

7.寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。

化用英国诗人雪莱的诗句“如果冬天来了,春天还会远吗?”,同时运用了拟人的修辞手法。寒冬象征着困境,而春天象征着生机与希望。

“阻挡不了”说明困难总会过去,希望必将到来,这句话表现了中国人民战胜疫情的坚定信念和面对困境的乐观精神。

语言鉴赏

语言鉴赏

8.障百川而东之,会狂澜于既倒。

此话出自韩愈的《进学解》原意指的是防堵泛滥的百川,使它们向东流淌,挽回已经倾倒的狂澜。疫情的肆虐有如洪水猛兽,在最严峻的时刻,党中央沉着冷静,发动一切可以发动的力量,统筹规划,运筹帷幄。能让中国在最短的时间维护社会和谐安定。这有中华五千年的智慧,也有党中央心系民众的赤诚之心。

9.“武汉,从来不是一座‘孤岛’;湖北,从来不是孤军作战。”

对称句式,“从来不是”加强语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现中国特色社会主义制度的显著优势。这句话,生动形象的解读了抗议期间大家一方有难八方支援的感人场面。九省通衢武汉,在经济高速发展的今天居然面临封城。但是武汉不是孤岛,无数热血儿女奔赴那里和武汉人民一起战斗。中华民族任何时候都不会放弃每个老百姓。

语言鉴赏

10.“为了进行斗争,我们必须把我们的一切力量拧成一股绳,并使这些量集中在同一个攻击点上。”

引用恩格斯的话强调团结的力量和作用,高度赞扬中国人民集中量办大事的作风,肯定社会主义制度的优越性,名言的使用使得文章的观点有说服力。

语言鉴赏

11.岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

采用对称句式,指出抗疫能取得重大成果的原因在于党带领人民上下一心,奋起战斗;比喻手法的运用写出了作者对中国共产党的高度信任与赞扬,语言富有诗意又饱含作者情感。

语言鉴赏

1.多角度、分层次。

全文主体共八个部分,国绕抗疫主题,每部分选取一个方面全面、客观地展现出来,层次分明,角度丰富。

2.善用排比句及富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,名言诗句和格言式的句子穿插其间,使文章不仅充实、厚重,还具有一种荡气回肠、打动人心的力量。

例:从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

技巧归纳

3.点面结合

例:不管是108岁的老人,还是出生仅30个小时的婴儿,医务工作者绝不放弃每一个生命,哪怕只有万分之一的希望,也会倾尽百分之百的努力。为了抢救生命,医务人员冒着被感染的风险采集病毒样本,身患渐冻症的金银潭医院院长张定宇累得迈不开脚,28岁药师宋英杰因过度劳累再也没有醒来……

4.这篇通讯主要运用综合叙述的方式,沿着内在思路,概述大量的人和事,并发掘其中的意义与价值,这就使得文章兼具宏阔和深刻之美。

技巧归纳

根据课文,请分析中国取得抗疫重大战略成果的原因是什么?

①党的领导、制度优越性是抗疫成功的根本原因。

②四面八方的支援与人民的不屈精神、医护人员的生命至上的价值取向以及科学防治效果显著,都是党的正确领导的具体体现,也是抗疫取得成功的直接原因。

③合作抗疫虽是外因,但在战胜疫情中也起到了举足轻重的作用。

思考探究

文章全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,提示 中国抗疫取得巨大成就的根本原因,表现了生命至上的价值追求,彰显了科学抗疫的理性思考,表达了对传统文化 民族精神的礼赞,对中国人民高尚品格的歌颂,对推进社会治理体系变革的深入思考。

主旨归纳