语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修上册5.2《大学之道》课件(共32张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

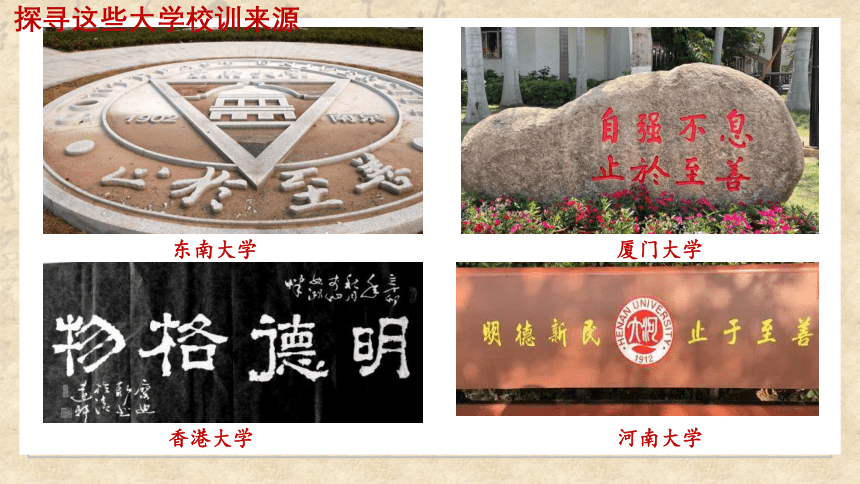

东南大学

厦门大学

香港大学

河南大学

探寻这些大学校训来源

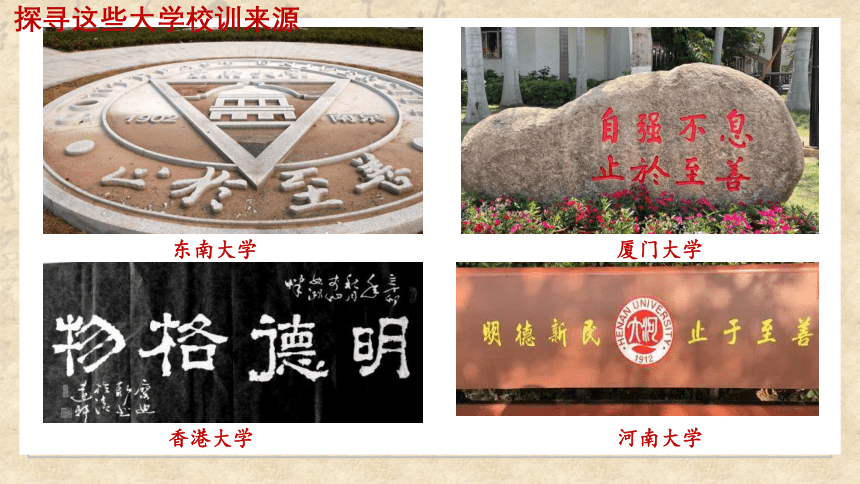

大学之道

礼记·大学

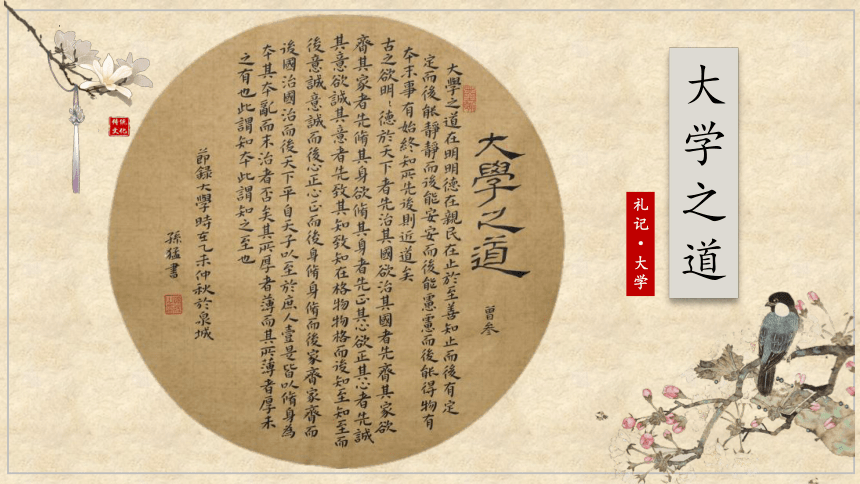

语言建构

与运用

审美鉴赏

与创造

文化传承

与理解

了解《大学》主要内容,掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文

理解《大学》中的“三纲”“八目”,并了解这些内容之间的逻辑联系

结合人生经验和社会现实,思考《大学之道》在实现自我人生价值中的指导意义。

课程目标

半部《论语》治天下

一帧《礼记》誉千秋

关于《大学》

《礼记》

《大学》本出《礼记》。《礼记》相传为孔门弟子及其再传弟子所作,又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集。全书共二十卷四十九篇, 书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编。

在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并做章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

何谓“大学”

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。

何谓“大学”

大 学

大学即伦理、政治、哲学等方面“穷理正心,修己治人”的治国安邦的大学问。(治国、理政)大学之道:大学的宗旨,大学的最终目的。

小学主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)

《大学》只有两千一百多字,课文节选的两段是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

在古代指“大人之学”(大人:德行高尚、志趣高远的人)

作品简介

“三礼” 即《礼记》《周礼》、《仪礼》三部儒家经典的合称。

“五经”儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称,为历代儒客学子核心研习书经。

“十三经”汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

研习文本

思考探究一

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间有什么关系 ?

2.第一段阐述了什么道理?

研读文本

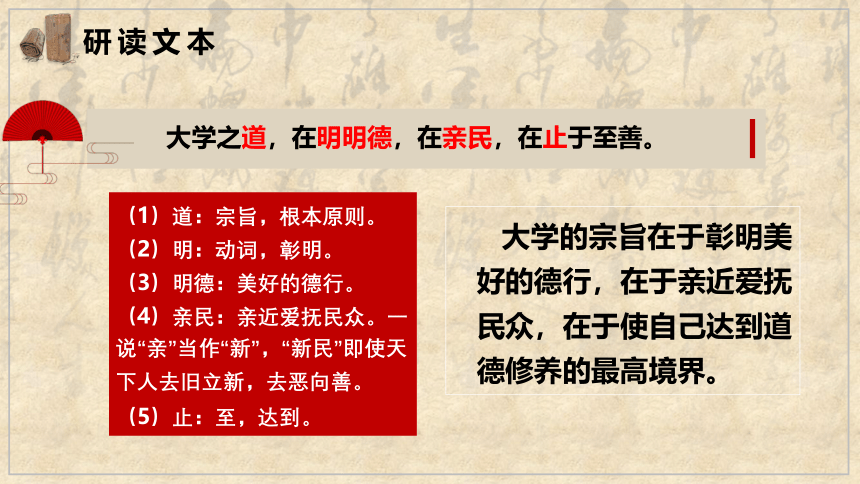

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)道:宗旨,根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,达到。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

【明明德】彰明美德。(内圣:君子个人修养)?

???

明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也,但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则未尝有当息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

—朱熹《四书章句集注》

因此,大学之道的首要目的就是“明明德”,即除蔽复初、除暗复明,彰显“明德”之本然之明。对于个人而言,就是通晓、领悟、崇尚天道、天德、天理,以此修养内心品德而成为君子。

【亲民】亲近爱抚民众。 ( 外王:修己安人,己立立人,己达达人)

民之所好好之,民之所恶wù恶之。 ——《大学》

亲亲而仁民,仁民而爱物。 ——《孟子》

【新民】 “亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。推己及人,使人“去其旧染之污”,即使天下人去旧立新,去恶向善。

汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。”

商汤浴盆上的铭文说:如果一天之内能除去污垢,有新的面貌,那就要每一天都去除污垢而自新,日复一日的自新。使众民如沐浴去污般涤除其旧染之恶而振作自新,且这种自新当日日推进,不可间断。

【止于至善】道德修养的最高境界。(最终追求)

朱熹:止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。

为人君,止于仁,为人臣,止于敬,为人子,止于孝,为人父,止于慈,与国 人,交止于信。《大学》

三纲领的逻辑关系

君子将内修之“明德”外化而“亲民”,将“明德”推而广之,教化民众。而外在的教化只是手段,不是目的,教化的目的是使民众将“明德”内化于心,从而振作自新。只有每个个体、整个社会都振作自新,各成其德,各得其所,才能最终实现“止于至善”的目标。

故至善之于明德、亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。

——王阳明《亲民堂记》

研读文本

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

首句开宗明义,提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

第三句承接上文阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

思考探究二

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

研读文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)诚其意:使意念真诚。

(4)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(5)格物:推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

研读文本

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物有本末,事有始终,追本溯源

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。——《大学章句》

对于外部世界做到了明辨事物、通晓事理。这是修德立世的基础。

“格物、致知”之认知工夫

“正心、诚意”之修身工夫

所谓修身在正其心者,身有所忿懥(zhì),则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。

——《大学》

诚意:“诚于中”,才能“形于外”。心正:防止情感偏向,用理智驾驭情感,修养中正平和的心态,做到情理和谐,符合礼仪法度。

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱,其机如此。此谓一言偾(败坏,破坏)事,一人定国。故治国在齐其家。

——《大学》

齐家治国

孝者,所以事君也,弟者,所以事长也,慈者,所以使众也。

大学之道:成己而达人,内圣而外王

“修、齐、治、平”之外王之道

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

“八目”之间有什么关系?

基础、方法——内修

穷则独善其身——达则兼济天下

目的——外治

修身”是根本,也是关键。

思考探究三

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

三纲八目

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

内圣

外王

穷则独善其身

格物

致知

诚意

正心

修身

达则兼善天下

齐家

治国

平天下

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

本文的论证特点

思古鉴今

《大学之道》的内容到今天是否还有学习的意义?

通过本文的学习,你又有怎样的思考和感悟?

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请记住:文化修养是一个人无形的名片,它虽然不能装进口袋里,却能够展现在脸庞上,流淌在语言间,体现在行动中。你的举手投足一颦一笑,无不透露出你深厚的文化、底蕴和高雅的人生境界。

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心宽体胖,故君子必诚其意。

谢谢大家

东南大学

厦门大学

香港大学

河南大学

探寻这些大学校训来源

大学之道

礼记·大学

语言建构

与运用

审美鉴赏

与创造

文化传承

与理解

了解《大学》主要内容,掌握文中重要的文言词语和特殊句式,理解并背诵课文

理解《大学》中的“三纲”“八目”,并了解这些内容之间的逻辑联系

结合人生经验和社会现实,思考《大学之道》在实现自我人生价值中的指导意义。

课程目标

半部《论语》治天下

一帧《礼记》誉千秋

关于《大学》

《礼记》

《大学》本出《礼记》。《礼记》相传为孔门弟子及其再传弟子所作,又名《小戴礼记》《小戴记》,成书于汉代,为西汉礼学家戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集。全书共二十卷四十九篇, 书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是研究先秦社会的重要资料 ,是一部儒家思想的资料汇编。

在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并做章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

何谓“大学”

朱熹《大学章句序》:

人生八岁,则自王公以下,至于庶人之弟,皆入小学,而教之以洒扫、应对、进退之节,礼乐、射御、书数之文;及其十有五年,则自天子之元子、众子,以至公、卿、大夫、元士之适子,与凡民之俊秀,皆入大学,而教之以穷理、正心、修己、治人之道。此又学校之教,大小之节所以分也。

何谓“大学”

大 学

大学即伦理、政治、哲学等方面“穷理正心,修己治人”的治国安邦的大学问。(治国、理政)大学之道:大学的宗旨,大学的最终目的。

小学主要教授学生“洒扫、应对、进退”,“礼、乐、射、御、书、数”等基本礼节和文化基础知识(研究文字训诂、音韵方面的学问)

《大学》只有两千一百多字,课文节选的两段是开篇部分,只占全文篇幅十分之一左右,但是《大学》的总纲,后世学者常用“三纲八目”来概括。

在古代指“大人之学”(大人:德行高尚、志趣高远的人)

作品简介

“三礼” 即《礼记》《周礼》、《仪礼》三部儒家经典的合称。

“五经”儒家典籍《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称,为历代儒客学子核心研习书经。

“十三经”汉代立《诗经》、《尚书》、《周易》、《礼记》、《春秋》于学官,为五经;唐代加《周礼》、《仪礼》,并将《春秋》分为《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋谷梁传》,为九经;至开成年间刻石国子学,又加《孝经》、《论语》、《尔雅》为十二经;南宋复增《孟子》,因有十三经之称。

研习文本

思考探究一

1.第一段阐述了儒学追求的“三纲”,三纲是什么?“三纲”之间有什么关系 ?

2.第一段阐述了什么道理?

研读文本

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

(1)道:宗旨,根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,达到。

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

【明明德】彰明美德。(内圣:君子个人修养)?

???

明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也,但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则未尝有当息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

—朱熹《四书章句集注》

因此,大学之道的首要目的就是“明明德”,即除蔽复初、除暗复明,彰显“明德”之本然之明。对于个人而言,就是通晓、领悟、崇尚天道、天德、天理,以此修养内心品德而成为君子。

【亲民】亲近爱抚民众。 ( 外王:修己安人,己立立人,己达达人)

民之所好好之,民之所恶wù恶之。 ——《大学》

亲亲而仁民,仁民而爱物。 ——《孟子》

【新民】 “亲”应为“新”,即革新、弃旧图新。推己及人,使人“去其旧染之污”,即使天下人去旧立新,去恶向善。

汤之《盘铭》曰:“苟日新,日日新,又日新。”

商汤浴盆上的铭文说:如果一天之内能除去污垢,有新的面貌,那就要每一天都去除污垢而自新,日复一日的自新。使众民如沐浴去污般涤除其旧染之恶而振作自新,且这种自新当日日推进,不可间断。

【止于至善】道德修养的最高境界。(最终追求)

朱熹:止者,必至于是而不迁之意;至善,则事理当然之极也。言明明德、新民,皆当止于至善之地而不迁也,盖必其有以尽天理之极而无一亳人之欲之私也。

为人君,止于仁,为人臣,止于敬,为人子,止于孝,为人父,止于慈,与国 人,交止于信。《大学》

三纲领的逻辑关系

君子将内修之“明德”外化而“亲民”,将“明德”推而广之,教化民众。而外在的教化只是手段,不是目的,教化的目的是使民众将“明德”内化于心,从而振作自新。只有每个个体、整个社会都振作自新,各成其德,各得其所,才能最终实现“止于至善”的目标。

故至善之于明德、亲民也,犹之规矩之于方圆也,尺度之于长短也,权衡之于轻重也。

——王阳明《亲民堂记》

研读文本

知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

首句开宗明义,提出“三纲领”,即“明明德、亲民、止于至善”,作为引领学习的终极目标。

第二句连用五个“而后”,形象地展现了大学的宗旨对人修身养性逐步影响的过程,只有坚定这样的目标,才能“定”“静”“安”“虑”,最终学有所得。

第三句承接上文阐明其中的逻辑关系,为下文引出八条目做准备。

第一段阐述了什么道理?

1、人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

2、要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

思考探究二

1.《大学》“八目”是什么?它们之间有什么关系?

2.“修身”在“八目”中是否处于核心地位,为什么?

研读文本

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。致知在格物。

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。

(2)修其身:修养自己的德行。

(3)诚其意:使意念真诚。

(4)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。

(5)格物:推究事物的原理。

古代想要把美德彰明于天下的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚, 就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

研读文本

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物有本末,事有始终,追本溯源

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。——《大学章句》

对于外部世界做到了明辨事物、通晓事理。这是修德立世的基础。

“格物、致知”之认知工夫

“正心、诚意”之修身工夫

所谓修身在正其心者,身有所忿懥(zhì),则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦。

——《大学》

诚意:“诚于中”,才能“形于外”。心正:防止情感偏向,用理智驾驭情感,修养中正平和的心态,做到情理和谐,符合礼仪法度。

一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱,其机如此。此谓一言偾(败坏,破坏)事,一人定国。故治国在齐其家。

——《大学》

齐家治国

孝者,所以事君也,弟者,所以事长也,慈者,所以使众也。

大学之道:成己而达人,内圣而外王

“修、齐、治、平”之外王之道

格物、致知、 诚意、 正心

修 身

齐家、治国、平天下

“八目”之间有什么关系?

基础、方法——内修

穷则独善其身——达则兼济天下

目的——外治

修身”是根本,也是关键。

思考探究三

“三纲”和“八目”的关系是怎样的?

三纲八目

止于至善

明明德

亲民

内修

外治

内圣

外王

穷则独善其身

格物

致知

诚意

正心

修身

达则兼善天下

齐家

治国

平天下

1.论证结构严谨,条理清晰。先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。总分式论证结构,浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.采用了很多递进论述的方法,有很强的逻辑关系。先由大至小,条目之间是条件关系;再由小至大,条目之间是因果关系。无论是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系,剖析深刻,逻辑严密。

本文的论证特点

思古鉴今

《大学之道》的内容到今天是否还有学习的意义?

通过本文的学习,你又有怎样的思考和感悟?

通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”不歧视他人,人不与之立异。在古代中国人看来,个人、家族、民族、国家、天下并无具体刻意化分割,因而得以连接。

请记住:文化修养是一个人无形的名片,它虽然不能装进口袋里,却能够展现在脸庞上,流淌在语言间,体现在行动中。你的举手投足一颦一笑,无不透露出你深厚的文化、底蕴和高雅的人生境界。

曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心宽体胖,故君子必诚其意。

谢谢大家