部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文九年级下册第9课《鱼我所欲也》课件(共18张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 471.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-05 21:33:29 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

鱼我所欲也

《孟子》

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”“王道”。

作者简介

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我喜爱的东西,正义,也是我喜爱的东西,

鱼,是我喜爱的东西;熊掌,也是我喜爱的东西,

这两种东西不能同时得到,(那么)舍弃鱼来选取熊掌。

这两种东西不能同时得到,(那么)舍弃生命来选取正义。

翻译第一段第一层

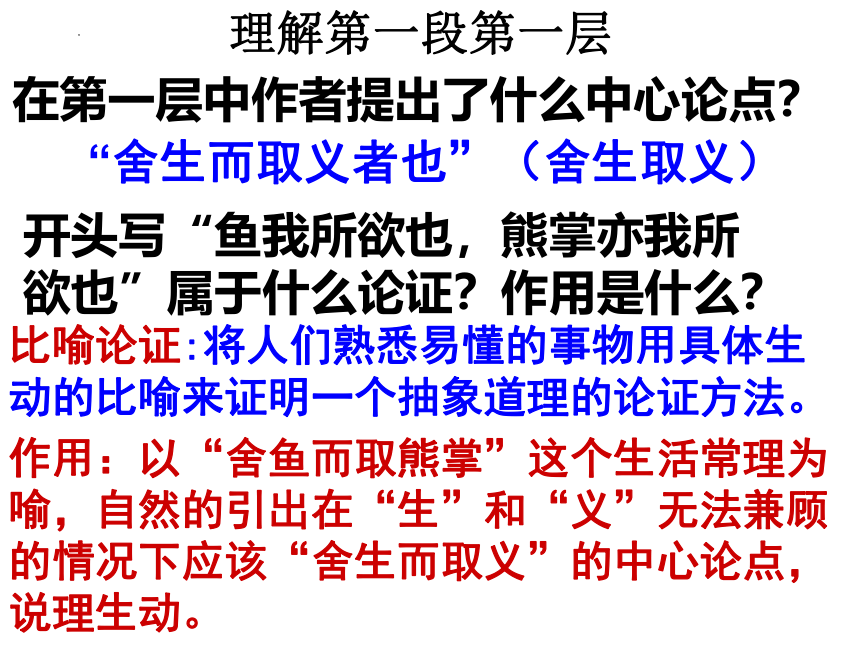

在第一层中作者提出了什么中心论点?

开头写“鱼我所欲也,熊掌亦我所

欲也”属于什么论证?作用是什么?

作用:以“舍鱼而取熊掌”这个生活常理为喻,自然的引出在“生”和“义”无法兼顾的情况下应该“舍生而取义”的中心论点,说理生动。

理解第一段第一层

“舍生而取义者也”(舍生取义)

比喻论证:将人们熟悉易懂的事物用具体生动的比喻来证明一个抽象道理的论证方法。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

生命也是我喜爱的东西,(但)我喜爱的东西还有比生命更重要的,所以我不去干苟且偷生的事。

死亡也是我讨厌的事情,(但)我讨厌的事情还有比死亡更厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

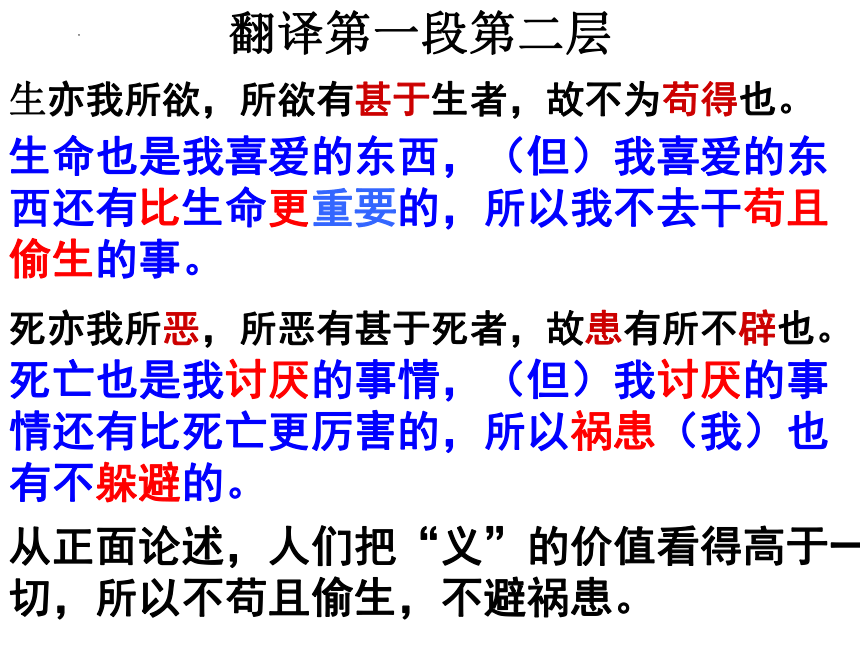

翻译第一段第二层

从正面论述,人们把“义”的价值看得高于一切,所以不苟且偷生,不避祸患。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

假如人们想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是可以用来保全生命的什么手段不用呢?

假如人们讨厌的事情没有比死亡更厉害的,那么凡是可以用来躲避祸患(而保全性命)的什么手段不用呢?

反面论证,如果人们只是贪生怕死,那就什么事情都做得出来。

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

按照这种办法做就可以生存,但有人不采用它;按照这种办法做就可以躲避祸患,但有人不这么做。

所以(人们)所喜爱的东西有比生命更重要的, (人们)讨厌的事情有比死亡更厉害的。

正面论述,事实上有人能做到不贪生、不避患。

文中“所欲有甚于生者”,“所欲”可以指什么事?“所恶有甚于死者”,“所恶”可以指什么事?谈谈你的理解。

理解第一段第二层

这里的“所欲”应指正义的事业,如:为了人民大众作有利的事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

这里的“所恶”应指不义的事。不合法不道德的事情,如:叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家人民的事。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅仅贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,(只不过)贤德的人能够(坚守这种品德)使它不丧失罢了。

第三层得结论:其实人人都有正义之心。

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?(原文句子回答)

“所欲有甚于生者, 所恶有甚于死者”。

具体指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心。

第一段论证思路

首先:提出“舍生取义”的中心论点。

接着:先从正面论述,人们把“义”的价值看得高于一切,所以不苟且偷生,不避祸患。再从反面论证,如果人们只是贪生怕死,那就什么事情都做得出来。随之笔锋一转,提出新的命题,事实上有人能做到不贪生、不避患。

最后:得出结论其实人人都有正义之心。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

一筐饭食,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就要死亡。

没有礼貌的吆喝着给他,过路的(饥饿的)人也不会接受;踩踏食物给人吃,乞丐也会因轻视而不肯接受。

翻译第二段第一层

正面举例论证:以不食嗟来之食的例子证明“义”是切实存在于人们的观念中。

万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

翻译第二段第二层

优厚的俸禄如果不辨别是否符合礼义就接受它,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的

贫穷的人感激我吗?

反面举例论证:论证不辩礼义接受万钟是见利忘义的行为。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

翻译第二段第三层

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在却为了宫室的华美而接受它;

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在为了妻妾的待奉而接受它;

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在为了所认识的贫穷的人感激我而接受它:

这种做法不也是可以停止了吗?(如果这样做了)这就叫做丧失了人的天性。

对比论证:以“乡”与“今”作对比,揭示见利忘义就是丧失本心。

作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

义存于心

举例论证

见利忘义

对比论证

正面:

嗟来之食

行道之人

乞人

反面:

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏 者得我

对比论证

在面临人生的抉择时,将正义放在首位,摒弃利己的私心。

文章主题

分析下列各句中的“义”的不同,并说出你读过这些“义”的感受。

孟子:义我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

A.忠君报国的“忠义”。

B.与生俱来的一种本心“羞恶之心”。

C.对党对人民对国家坚贞不渝的信念。

D.士为知已者死的“仗义”。

(B)

(D)

(A)

(C)

鱼我所欲也

《孟子》

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他继承和发扬了孔子的思想,他提出“民贵君轻”反对掠夺性战争等主张。

为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”“王道”。

作者简介

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也,义,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生命,也是我喜爱的东西,正义,也是我喜爱的东西,

鱼,是我喜爱的东西;熊掌,也是我喜爱的东西,

这两种东西不能同时得到,(那么)舍弃鱼来选取熊掌。

这两种东西不能同时得到,(那么)舍弃生命来选取正义。

翻译第一段第一层

在第一层中作者提出了什么中心论点?

开头写“鱼我所欲也,熊掌亦我所

欲也”属于什么论证?作用是什么?

作用:以“舍鱼而取熊掌”这个生活常理为喻,自然的引出在“生”和“义”无法兼顾的情况下应该“舍生而取义”的中心论点,说理生动。

理解第一段第一层

“舍生而取义者也”(舍生取义)

比喻论证:将人们熟悉易懂的事物用具体生动的比喻来证明一个抽象道理的论证方法。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。

死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

生命也是我喜爱的东西,(但)我喜爱的东西还有比生命更重要的,所以我不去干苟且偷生的事。

死亡也是我讨厌的事情,(但)我讨厌的事情还有比死亡更厉害的,所以祸患(我)也有不躲避的。

翻译第一段第二层

从正面论述,人们把“义”的价值看得高于一切,所以不苟且偷生,不避祸患。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

假如人们想要的东西没有比生命更重要的,那么凡是可以用来保全生命的什么手段不用呢?

假如人们讨厌的事情没有比死亡更厉害的,那么凡是可以用来躲避祸患(而保全性命)的什么手段不用呢?

反面论证,如果人们只是贪生怕死,那就什么事情都做得出来。

由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

按照这种办法做就可以生存,但有人不采用它;按照这种办法做就可以躲避祸患,但有人不这么做。

所以(人们)所喜爱的东西有比生命更重要的, (人们)讨厌的事情有比死亡更厉害的。

正面论述,事实上有人能做到不贪生、不避患。

文中“所欲有甚于生者”,“所欲”可以指什么事?“所恶有甚于死者”,“所恶”可以指什么事?谈谈你的理解。

理解第一段第二层

这里的“所欲”应指正义的事业,如:为了人民大众作有利的事,为国家建设做事,为了别人安危挺身而出等。

这里的“所恶”应指不义的事。不合法不道德的事情,如:叛变国家,贪污受贿,滥用职权,杀人放火等危害国家人民的事。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

不仅仅贤德的人有这种思想,人人都有这种思想,(只不过)贤德的人能够(坚守这种品德)使它不丧失罢了。

第三层得结论:其实人人都有正义之心。

“非独贤者有是心”中“是心”指什么?(原文句子回答)

“所欲有甚于生者, 所恶有甚于死者”。

具体指恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心等这些善心。

为什么说“非独贤者有是心,人皆有之,贤者能勿丧耳”?

孟子主张人性是善的。“人之初,性本善”但是只有有道德的人才能保持高尚的操守而不丧失善心。

第一段论证思路

首先:提出“舍生取义”的中心论点。

接着:先从正面论述,人们把“义”的价值看得高于一切,所以不苟且偷生,不避祸患。再从反面论证,如果人们只是贪生怕死,那就什么事情都做得出来。随之笔锋一转,提出新的命题,事实上有人能做到不贪生、不避患。

最后:得出结论其实人人都有正义之心。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

一筐饭食,一碗汤,得到它就能活下去,得不到它就要死亡。

没有礼貌的吆喝着给他,过路的(饥饿的)人也不会接受;踩踏食物给人吃,乞丐也会因轻视而不肯接受。

翻译第二段第一层

正面举例论证:以不食嗟来之食的例子证明“义”是切实存在于人们的观念中。

万钟则不辨礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?

翻译第二段第二层

优厚的俸禄如果不辨别是否符合礼义就接受它,优厚的俸禄对我有什么益处呢?

是为了宫室的华美,妻妾的侍奉,所认识的

贫穷的人感激我吗?

反面举例论证:论证不辩礼义接受万钟是见利忘义的行为。

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;

乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;

乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之:

是亦不可以已乎?此之谓失其本心。

翻译第二段第三层

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在却为了宫室的华美而接受它;

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在为了妻妾的待奉而接受它;

先前为了“礼义”宁愿死也不接受施舍,现在为了所认识的贫穷的人感激我而接受它:

这种做法不也是可以停止了吗?(如果这样做了)这就叫做丧失了人的天性。

对比论证:以“乡”与“今”作对比,揭示见利忘义就是丧失本心。

作者列举了两种不同的人生观,赞扬了什么样的人,斥责了什么样的人?

赞扬了那些重义轻生、舍生取义的人,斥责了那些苟且偷生、见利忘义的人。

义存于心

举例论证

见利忘义

对比论证

正面:

嗟来之食

行道之人

乞人

反面:

万钟之禄

宫室之美

妻妾之奉

所识穷乏 者得我

对比论证

在面临人生的抉择时,将正义放在首位,摒弃利己的私心。

文章主题

分析下列各句中的“义”的不同,并说出你读过这些“义”的感受。

孟子:义我所欲也

三国刘关张:桃园三结义

岳飞、文天祥:凛然大义

红岩英烈:气贯长虹、义薄云天

A.忠君报国的“忠义”。

B.与生俱来的一种本心“羞恶之心”。

C.对党对人民对国家坚贞不渝的信念。

D.士为知已者死的“仗义”。

(B)

(D)

(A)

(C)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读