第24课《石壕吏》教案

图片预览

文档简介

《石壕吏》(杜甫)教学设计

【教学目标】

通过诵读、涵泳字词句、展开合理的想象和联想,感受诗中描述的社会现实,体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学重点】

感受诗中描述的社会现实,体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学难点】

体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学过程】

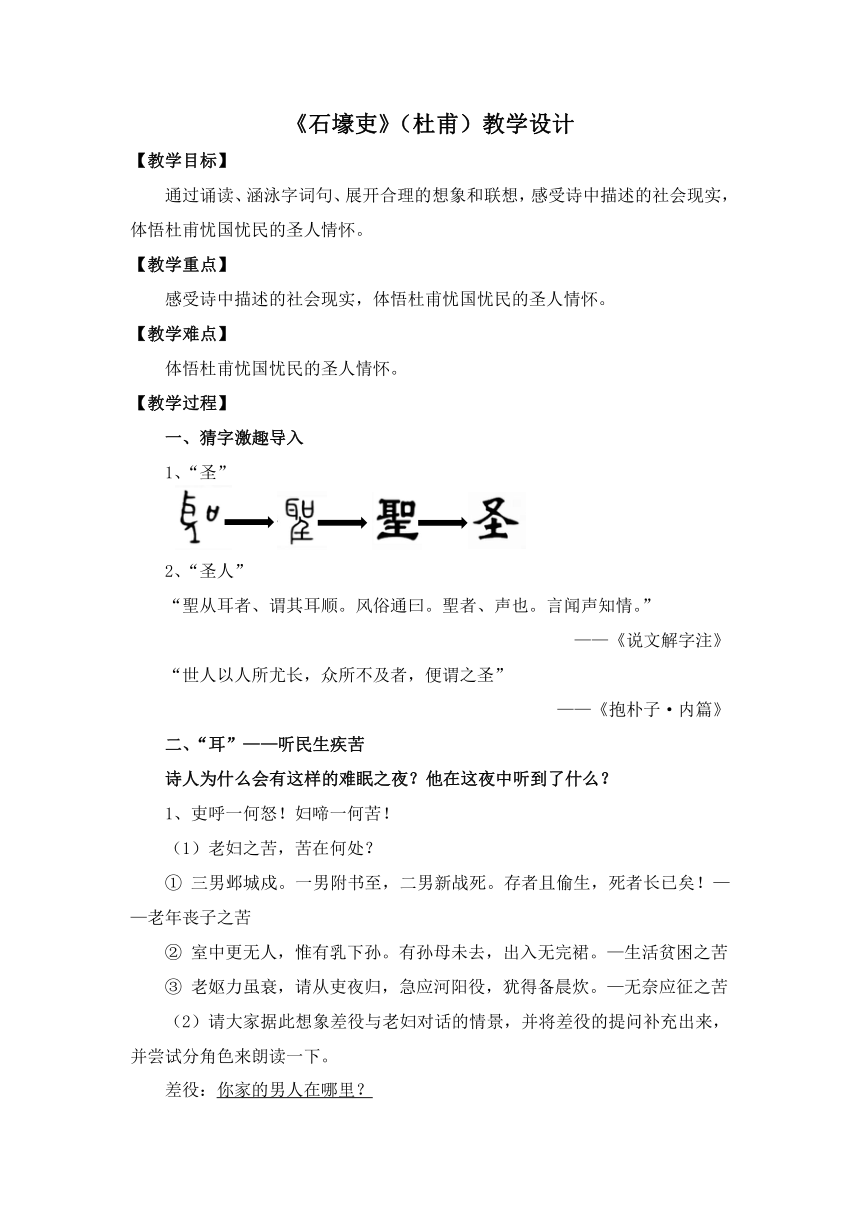

一、猜字激趣导入

1、“圣”

2、“圣人”

“聖从耳者、谓其耳顺。风俗通曰。聖者、声也。言闻声知情。”

——《说文解字注》

“世人以人所尤长,众所不及者,便谓之圣”

——《抱朴子·内篇》

二、“耳”——听民生疾苦

诗人为什么会有这样的难眠之夜?他在这夜中听到了什么?

1、吏呼一何怒!妇啼一何苦!

(1)老妇之苦,苦在何处?

① 三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!——老年丧子之苦

② 室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。—生活贫困之苦

③ 老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。—无奈应征之苦

(2)请大家据此想象差役与老妇对话的情景,并将差役的提问补充出来,并尝试分角色来朗读一下。

差役:你家的男人在哪里?

老妇:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

差役:家里其他的人呢?

老妇:室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

差役:那也得跟我们走!大人有令,每户必须得有一个人跟我们走!

老妇:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

(朗读指导:为了读出差役的蛮横、不讲理,朗读的语速应该较快,语调应该比较高,为了读出老妇的悲惨痛苦,语速应该放缓,语调应该低沉)

2、“夜晚久语声绝,如闻泣幽咽”

这里的“泣”可以换成“哭”吗?为什么?

资料链接:

“哭,哀声也。”——《说文解字》

“泣,无声出涕曰泣。——《说文解字》

“泣”——“无声”说明悲痛之深,痛苦之深。

小结:如果说“听妇前致词”的内容让我们从广度上感受到了战乱给百姓带来痛苦之多。那么这里的“泣幽咽”就从深度上让我们感受到百姓的痛苦之深。而这一切都在杜甫的耳中听到了,他此时耳中听到的是——“民生疾苦”,他在自己的诗中做了真实的记载,这是他的诗被称为“诗史”的价值之所在,这也是他这个人之所以伟大之所在。但是,有人说,如果你单单将杜甫的诗当作是写实来看,那是看低了杜甫,杜甫诗中有真实的记载,更有真切的感情。

三、“口”——述圣人情怀

在这个难眠之夜中,诗人说了什么?

为什么诗人在《石壕吏》中保持沉默?(深刻理解诗人的忧国忧民)

资料助读:公元758年,为平息安史叛乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山之子)所占的邺郡(现在河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(现在河南孟州),并四处抽丁补充兵力。

杜甫在前一年(公元758年)贬为华州司功参军,这时从洛阳回华州任所,途经新安、石壕、潼关等地。

小结:从这段资料中我们可以看到,这次的抽丁是为了补充兵力来平息安史之乱。从国家的层面来讲,这是大多数百姓幸福安定生活的正义战争。诗人自己作为唐朝的官员,支持唐王朝进行的这场平叛战争,希望能取得最后的胜利。但面对老夫一家的悲惨遭遇,深感悲痛,却不能相助。

从中你看出了诗人此时是怎样的心情?——矛盾

真是矛盾纠结的苦痛啊!诗人既支持这场战争,心忧国家;又反对战争,担忧百姓,你读出了诗人怎样的感情?——忧国忧民

【板书设计】

【教学目标】

通过诵读、涵泳字词句、展开合理的想象和联想,感受诗中描述的社会现实,体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学重点】

感受诗中描述的社会现实,体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学难点】

体悟杜甫忧国忧民的圣人情怀。

【教学过程】

一、猜字激趣导入

1、“圣”

2、“圣人”

“聖从耳者、谓其耳顺。风俗通曰。聖者、声也。言闻声知情。”

——《说文解字注》

“世人以人所尤长,众所不及者,便谓之圣”

——《抱朴子·内篇》

二、“耳”——听民生疾苦

诗人为什么会有这样的难眠之夜?他在这夜中听到了什么?

1、吏呼一何怒!妇啼一何苦!

(1)老妇之苦,苦在何处?

① 三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!——老年丧子之苦

② 室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。—生活贫困之苦

③ 老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。—无奈应征之苦

(2)请大家据此想象差役与老妇对话的情景,并将差役的提问补充出来,并尝试分角色来朗读一下。

差役:你家的男人在哪里?

老妇:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

差役:家里其他的人呢?

老妇:室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

差役:那也得跟我们走!大人有令,每户必须得有一个人跟我们走!

老妇:老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

(朗读指导:为了读出差役的蛮横、不讲理,朗读的语速应该较快,语调应该比较高,为了读出老妇的悲惨痛苦,语速应该放缓,语调应该低沉)

2、“夜晚久语声绝,如闻泣幽咽”

这里的“泣”可以换成“哭”吗?为什么?

资料链接:

“哭,哀声也。”——《说文解字》

“泣,无声出涕曰泣。——《说文解字》

“泣”——“无声”说明悲痛之深,痛苦之深。

小结:如果说“听妇前致词”的内容让我们从广度上感受到了战乱给百姓带来痛苦之多。那么这里的“泣幽咽”就从深度上让我们感受到百姓的痛苦之深。而这一切都在杜甫的耳中听到了,他此时耳中听到的是——“民生疾苦”,他在自己的诗中做了真实的记载,这是他的诗被称为“诗史”的价值之所在,这也是他这个人之所以伟大之所在。但是,有人说,如果你单单将杜甫的诗当作是写实来看,那是看低了杜甫,杜甫诗中有真实的记载,更有真切的感情。

三、“口”——述圣人情怀

在这个难眠之夜中,诗人说了什么?

为什么诗人在《石壕吏》中保持沉默?(深刻理解诗人的忧国忧民)

资料助读:公元758年,为平息安史叛乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山之子)所占的邺郡(现在河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转。在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(现在河南孟州),并四处抽丁补充兵力。

杜甫在前一年(公元758年)贬为华州司功参军,这时从洛阳回华州任所,途经新安、石壕、潼关等地。

小结:从这段资料中我们可以看到,这次的抽丁是为了补充兵力来平息安史之乱。从国家的层面来讲,这是大多数百姓幸福安定生活的正义战争。诗人自己作为唐朝的官员,支持唐王朝进行的这场平叛战争,希望能取得最后的胜利。但面对老夫一家的悲惨遭遇,深感悲痛,却不能相助。

从中你看出了诗人此时是怎样的心情?——矛盾

真是矛盾纠结的苦痛啊!诗人既支持这场战争,心忧国家;又反对战争,担忧百姓,你读出了诗人怎样的感情?——忧国忧民

【板书设计】

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读