高中历史统编版纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共45张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共45张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-08 16:01:14 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族融合

课程目标:掌握魏晋南北朝政治、经济、文化的时代特点

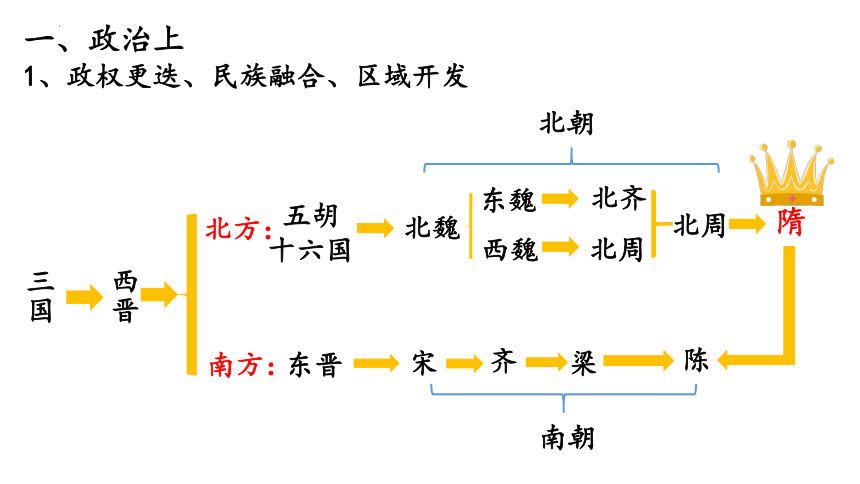

一、政治上

1、政权更迭、民族融合、区域开发

三国

西晋

北方:

南方:

五胡

十六国

北魏

东魏

北齐

西魏

北周

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

北朝

南朝

北周

(1)三国时期(220年——280年)

蜀国·赵云

吴国·陆逊

魏国·张辽

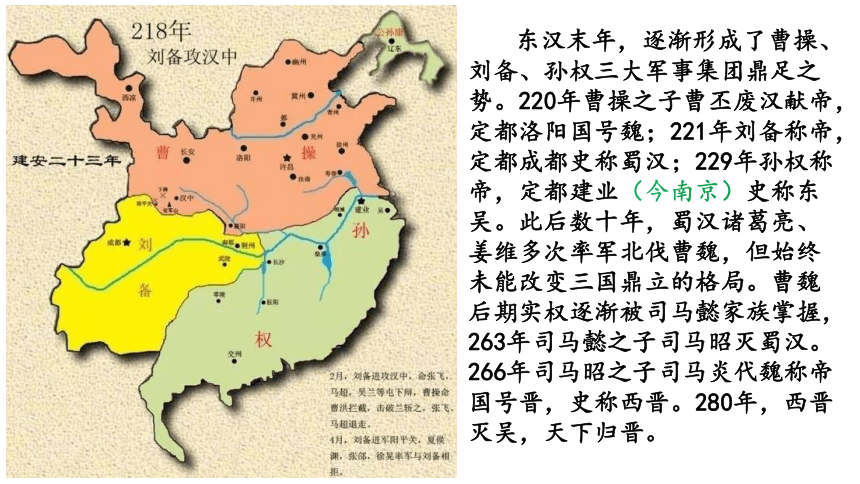

东汉末年,逐渐形成了曹操、刘备、孙权三大军事集团鼎足之势。220年曹操之子曹丕废汉献帝,定都洛阳国号魏;221年刘备称帝,定都成都史称蜀汉;229年孙权称帝,定都建业(今南京)史称东吴。此后数十年,蜀汉诸葛亮、姜维多次率军北伐曹魏,但始终未能改变三国鼎立的格局。曹魏后期实权逐渐被司马懿家族掌握,263年司马懿之子司马昭灭蜀汉。266年司马昭之子司马炎代魏称帝国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,天下归晋。

(2)西晋时期(280年——316年)

司马炎

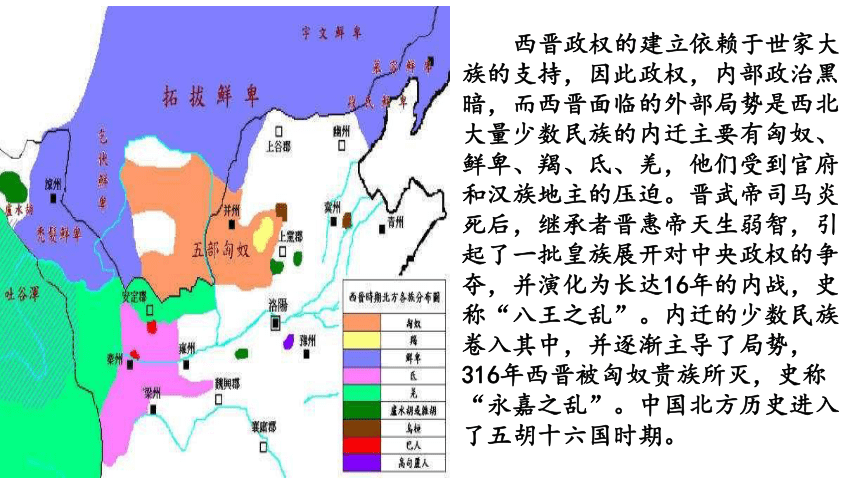

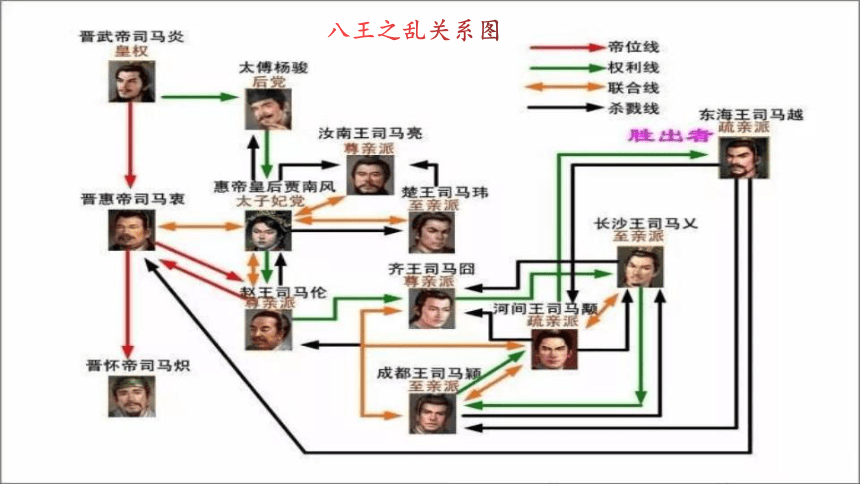

西晋政权的建立依赖于世家大族的支持,因此政权,内部政治黑暗,而西晋面临的外部局势是西北大量少数民族的内迁主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,他们受到官府和汉族地主的压迫。晋武帝司马炎死后,继承者晋惠帝天生弱智,引起了一批皇族展开对中央政权的争夺,并演化为长达16年的内战,史称“八王之乱”。内迁的少数民族卷入其中,并逐渐主导了局势,316年西晋被匈奴贵族所灭,史称“永嘉之乱”。中国北方历史进入了五胡十六国时期。

八王之乱关系图

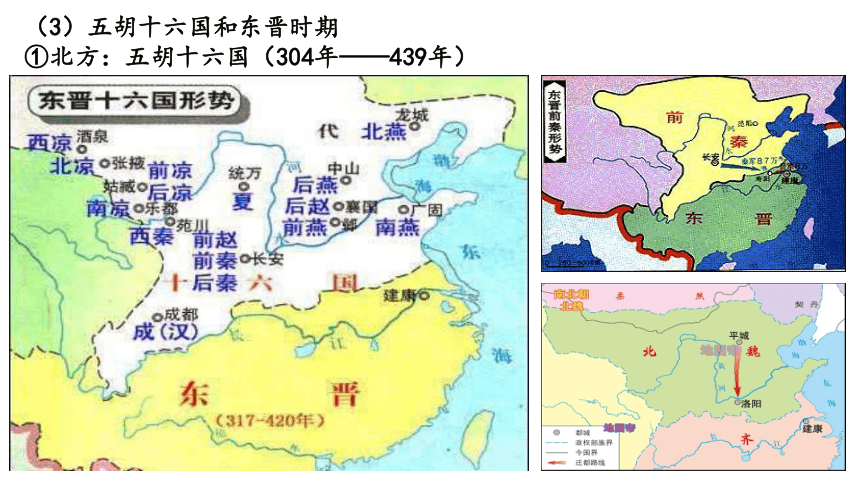

(3)五胡十六国和东晋时期

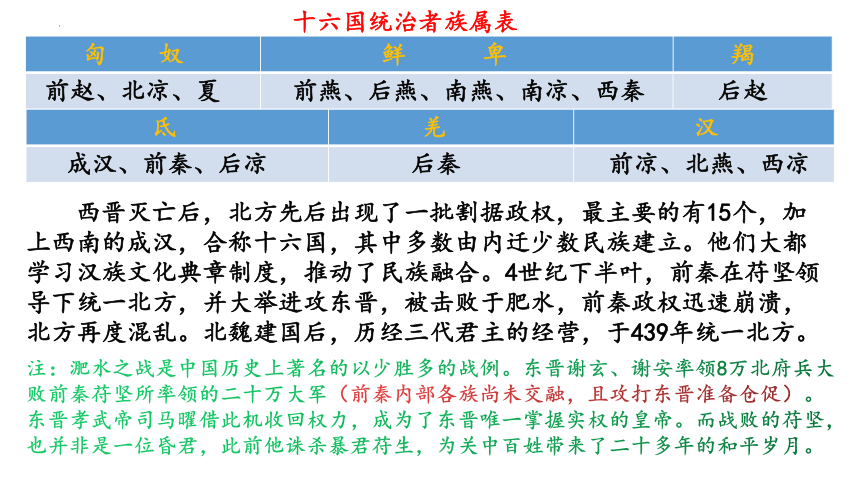

①北方:五胡十六国(304年——439年)

匈 奴 鲜 卑 羯

前赵、北凉、夏 前燕、后燕、南燕、南凉、西秦 后赵

氐 羌 汉

成汉、前秦、后凉 后秦 前凉、北燕、西凉

十六国统治者族属表

西晋灭亡后,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南的成汉,合称十六国,其中多数由内迁少数民族建立。他们大都学习汉族文化典章制度,推动了民族融合。4世纪下半叶,前秦在苻坚领导下统一北方,并大举进攻东晋,被击败于肥水,前秦政权迅速崩溃,北方再度混乱。北魏建国后,历经三代君主的经营,于439年统一北方。

注:淝水之战是中国历史上著名的以少胜多的战例。东晋谢玄、谢安率领8万北府兵大败前秦苻坚所率领的二十万大军(前秦内部各族尚未交融,且攻打东晋准备仓促)。东晋孝武帝司马曜借此机收回权力,成为了东晋唯一掌握实权的皇帝。而战败的苻坚,也并非是一位昏君,此前他诛杀暴君苻生,为关中百姓带来了二十多年的和平岁月。

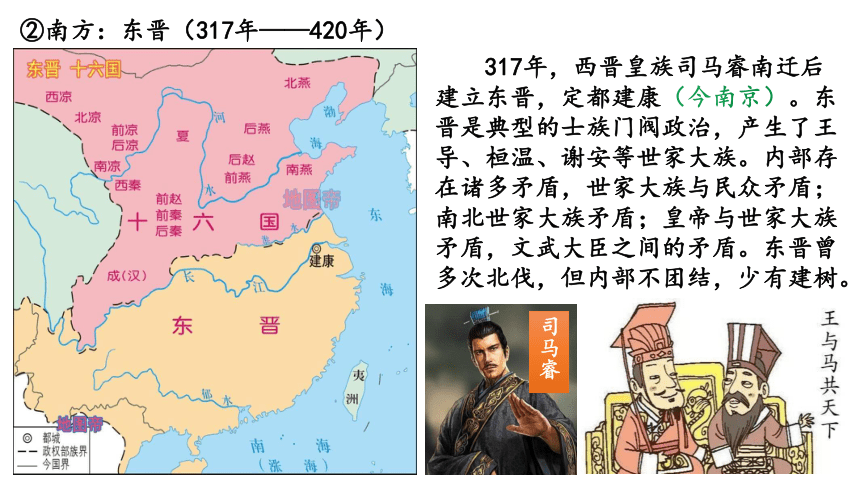

②南方:东晋(317年——420年)

317年,西晋皇族司马睿南迁后建立东晋,定都建康(今南京)。东晋是典型的士族门阀政治,产生了王导、桓温、谢安等世家大族。内部存在诸多矛盾,世家大族与民众矛盾;南北世家大族矛盾;皇帝与世家大族矛盾,文武大臣之间的矛盾。东晋曾多次北伐,但内部不团结,少有建树。

司马睿

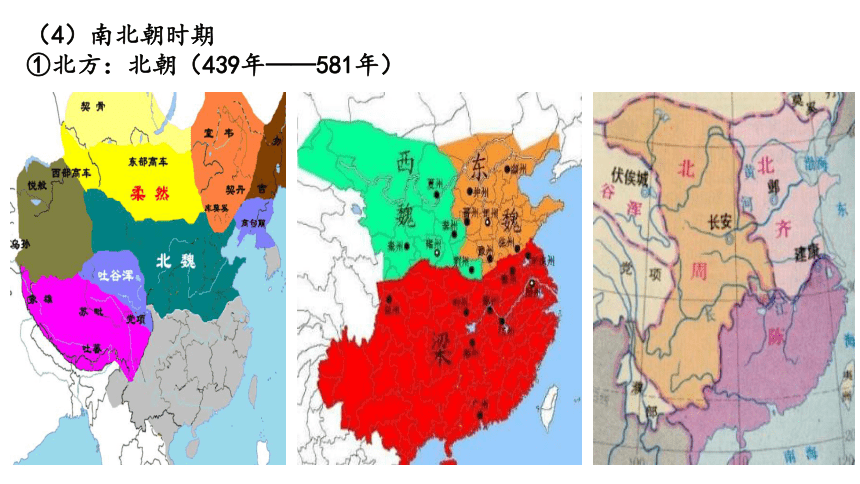

(4)南北朝时期

①北方:北朝(439年——581年)

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方,北魏孝文帝改革(全盘汉化)。但北魏迫于北部柔然压力,一直不能全力南征。后期内部动乱,两名皇族被军阀拥戴,分裂为东魏和西魏。两政权表面由拓跋氏后裔掌权,实际上分别由权臣高欢和宇文泰控制,数年后分别篡夺政权,建立北齐和北周。北周内政修明,逐渐占据优势,北周武帝时攻灭北齐,统一北方。581年北周重臣杨坚代周称帝,并改国号为隋,即隋文帝

北魏孝文帝

拓跋宏

北周武帝

宇文邕

注:关陇集团与府兵制

北魏时期主要籍贯位于陕西关中和甘肃陇山的门阀军事势力,称“关陇集团”,西魏、北周、隋、唐四代开国皇帝均出自这个集团。而其实力强大的原因之一是推行府兵制,特点是兵农合一,军政合一

北魏孝文帝改革·全盘汉化(重点)

原因:A、北魏统一北方

B、民族融合趋势加强

C、严重的社会危机(阶级矛盾和民族矛盾)

政治上:A、迁都洛阳,贵族死后不得归葬旧都平城

B、改革官制,百官分九品,每品分正从

C、仿照汉族建立士族阶层

经济上:均田制、租调制

文化上:禁胡语、改汉姓(皇族拓跋氏改姓元)

穿汉服、通汉婚、尊孔子

影响:推动了民族融合

促进了北魏社会经济发展

加速统治集团内部腐败

削弱了北魏军事力量

②南方:南朝(420年——589年)

420年,出身低微的士族武将刘裕篡夺东晋皇位,改国号为宋。宋朝后期大权旁落在萧道成手中,于479年篡位,改国号为齐。501年齐朝皇室萧衍举兵叛乱,建立梁朝。557年梁朝权臣陈霸先篡位夺权,国号陈。四个王朝均定都建康。589年隋灭陈,统一全国

刘裕

萧道成

萧衍

陈霸先

2、中央集权遭到破坏,中央官制的三省体制开始形成

3、士族门阀政治成为时代特征

4、选官制度上实行九品中正制

在地方行政部门设置“中正”一职,对当地人物的出身门第和德才进行评定,区别高下列为九等,成为受官依据。

上品无寒门

下品无世族

寒门和世族都属于地主阶级

二、经济上

1、农业

(1)土地制度

①屯田制

三国曹魏时期;多用于军队;封建土地国有制

②占田制(仅作了解)

西晋颁布的土地制度,是在屯田制破坏前提下,允许农民占垦荒地,最主要是保护世族特权,确认和保护他们已经占到大量土地和户口的既成事实。

③均田制

北魏到唐中期;封建土地国有制;有利于缩小贫富差距

注:均田制与私有制并存,均田制多存在于北方

(2)赋税制度(租调制)

①内容:与均田制配合,授田农民每户每年纳粟为租,纳帛为调

②特点:以定额田租代替定率田租;以户税代替人头税

2、工商业

(1)北方商业一度遭到破坏

(2)出现了草市(民间集市),并对其行政管理

(3)发明灌钢法(炒钢法)

3、经济重心开始南移

炒钢法

四、思想文化上

1、思想

(1)魏晋玄学:魏晋之际,玄学家用老庄思想解释儒家易经。他们主张政治上应当“无为”;生活作风上要任其“自然”;社会风气上崇尚“清谈”。竹林七贤是魏晋玄学的代表

阮籍

(2)佛教(外来传入后本土化)、道教(本土宗教)兴起,儒学受到挑战

注:佛教在这一时期传播并不一帆风顺。由于佛教盛行,一方面广修寺庙耗费大量钱财,另一方面造成大量劳动力不从事生产,严重影响政府利益。不断有人反佛,如南朝无神论思想家范缜认为人的精神和肉体是统一的。反对佛教形神分离,形亡而神不灭;北魏太武帝、北周武帝先后两次灭佛。

2、文学

(1)建安文学:以曹氏父子(曹操、曹丕、曹植)为代表,具有“世积乱离,风衰俗怨”的时代特征,又以建安文人开阔博大的胸襟、追求理想的远大抱负、积极通脱的人生态度,形成了其所特有的慷概悲凉的风貌。

煮豆持作羹,

漉菽以为汁。

萁在釜下燃,

豆在釜中泣。

本自同根生,

相煎何太急?

(2)东晋陶渊明的田园诗

桃花源记

(3)南朝骈文:以偶句为主,常用四字句、六字句,讲究对仗和声律。使用很多典故,堆砌词藻,意少词多,在表达思想内容方面受到很多限制。

寒暑难适

汝专自慎

夙夜戒护

勿我为念

恐欲知之

聊书所睹

临涂草蹙

辞意不周

(4)南北朝民歌·北方民歌《花木兰》

3、艺术

(1)书法:书法成为一种艺术,隶书、草书、楷书和行书均已完备;南朝书法秀美,北朝书法雄健;东晋王羲之以行书、草书渐长,被称为书圣

《兰亭集序》

《快雪时晴帖》

(2)绘画:文人画出现;出现知名专职画家,以顾恺之为代表(以形写神)

顾恺之《洛神赋图》

(3)石窟:山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高石窟、甘肃天水麦积山石窟

云岗石窟

龙门石窟

莫高石窟

麦积山石窟

莫高窟第96窟

莫高窟第96窟,建于初唐。此窟外的红色木构窟檐高达45米,依靠山崖而建,气势恢宏。从远处观看,是一座雄伟壮观的九层楼阁,俗称九层楼,它是莫高窟最大的建筑物,也是莫高窟的标志性建筑。

单从外表看你或许还不觉得够震撼,但内部还藏着一尊依山而建的大佛,足够震撼

这尊巨型弥勒佛像,高35.5米,是敦煌莫高窟中最大的塑像,在唐代时已称为“北大像”。这尊塑像在古代造像中的高度仅次于四川的乐山大佛(坐高62米)和荣县大佛(36.67米),如果以室内泥塑大佛计算的话,北大像属全国之冠。从造像样式上看,该像为弥勒倚坐佛像。在佛教信仰中,弥勒佛是释迦牟尼佛之后的下一尊佛,他将于五十六亿七千万年后降生人间。根据大乘佛经描述,弥勒成佛后,将带来一个极为祥和、富足的美妙世界。这个洞窟的营造和建成,是莫高窟历史上的伟大创举,也是唐代前期国家强盛,社会稳定和经济繁荣的象征。

4、科技

(1)南朝祖冲之精确计算出圆周率

(2)北朝贾思勰著《齐民要术》(现存最早最完整的农书)

(3)北魏郦道元著《水经注》

5、中外文化交流

魏晋南北朝时期,陆续有印度、中亚高僧来华,传播佛教。一些中国名僧也西行取经,如东晋法显·《佛国记》

6、盛产美男的时代(仅作了解)

中国古代四大美男

三位出自这一时代

貌比潘安

潘安,西晋著名文学家。史书上用三个字形容潘安“美、姿、仪”。外貌又好,气质又好。《世说新语》中记载,潘安每次出去游玩,都会有大批少女追着他。追着潘安的一批批少女又是给他献花,又是给他献果。潘安每次回家,都能够满载而归,这就是“掷果盈车”这个典故的由来。可贵的是潘安还是个用情专一的人,对自己的妻子痴情得很,非但妻子在世的时候绝不出去拈花惹草,妻子去世后,他还念念不忘。

在妻子过世一年后,他写了三首《悼亡诗》。在中国文学史上,这三首诗是具有开创意义,在潘安的《悼亡诗》之前,几乎没有出现过男子怀念妻子的作品,潘安的文章也写得很好。可以说是个忧郁的美男作家。

如彼翰林鸟

双栖一朝只

如彼游川鱼

比目中路析

春风缘隙来

晨溜承檐滴

寝息何时忘

沈忧日盈积

庶几有时衰

庄缶犹可击

杨容姬

但他的政治道路很坎坷甚至带有悲剧色彩,早年不被重用,后期依附于当朝贾氏集团,仕途上终于有了起色,但很不幸的被卷入到了“八王之乱”中,赵王司马伦夺权成功,将潘安处死,并株连三族。

在灿若星辰的芸芸美男当中,潘安能够在千百年岁月的洗礼之后,仍然作为一个美男子的符号被现代人所熟知,他英俊的外表和横溢的才华都是其流芳百世的原因。

不想做花瓶,内外兼修才是硬道理

兰陵王是北齐皇室、将领。人称“北齐战神”、“面具下悲情美男子”,即是战神又是美男,可谓是文武双全。关于兰陵王,有一个十分著名的传说:他相貌过于柔美,不足以威摄敌人,因此就戴面具上战场。但真实的历史,并未有兰陵王因面貌过美而带面具的记载。史书中真实记载北齐出现了装备“铁面”的军队,也就是头盔和铁护面一体的,必须摘下头盔才能露出脸,并非后世所流传的面具。尽管如此,兰陵王的美貌却是不容置疑、超凡脱俗的。《北齐书》中说他“貌柔心壮,音容兼美”;《旧唐书》中说他“才武而面美”。

兰陵王

兰陵王半生戎马,战功赫赫。但也带来了厄运。当朝皇帝忌惮拥有兵权的兰陵王想把自己取而代之,兰陵王察觉皇上对他的敌意,便开始收受他人贿赂希望以此保全性命(爱财的人不爱权),后又称病对朝政退避三舍。但皇帝依然不肯放过他,赐给他一杯毒酒。兰陵王悲愤至极,对自己的爱妃郑氏说:“我忠以事上,何辜于天,而遭鸩也!”说完将毒酒一饮而尽,终年33岁。4年后北齐被北周灭国,皇帝被俘后也被赐死。

卫玠,西晋玄学家。卫玠年少时乘坐羊车到街市去,看到他的人都以为是玉人。卫玠的舅舅本身就很英俊,但每次见到卫玠,就叹息说珠玉在身旁,就觉得自己形貌丑陋。卫玠的母亲是当时最有权势的世家大族之一的王氏,所以自己的仕途很顺利,但他最喜欢研究文学。卫玠认为人无完人,可以宽恕;不是故意冒犯,可以按情理处理,因而终身看不到卫玠喜怒容颜。后中原战乱渐起,他便南迁,当他来到江南,人们早已听说他的名声,出来看他的人围得像一堵墙。卫玠本来就身体虚弱,受不了劳累,最终重病而死,终年27岁。

卫玠

古代四大美男的最后一位

战国末期宋国人·宋玉

五、总结

1、分裂孕育着统一

(1)局部统一出现

(2)民族大融合

(3)南北经济趋于平衡

2、动荡中孕育发展

(1)江南经济得到发展

(2)民族融合进一步发展

(3)佛教、道教流行,文学科技得到发展

3、传承中孕育创新

(1)三省制逐渐形成,为隋唐三省六部制奠定了基础

九品中正制承接汉代察举制,为隋唐科举制准备了条件

(2)均田制、租调制为隋唐土地和赋税制度奠定了基础

(3)佛教、道教兴起为之后宋明理学的建立提供了机遇

六、当堂检测

1、(2016年·江苏卷)

《无锡道中赋水车》咏颂:“翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇…天公不念老农泣,唤取阿香推雷车。”这里“水车”的使用( )

A、 开启农具自动化的先河 B、提高了农田抗旱的能力 C、 标志着灌溉技术的成熟 D、使农业摆脱自然的束缚

B

2、(2018·重庆高考模拟调研卷六·25)

南朝齐武帝宠信出身寒微的纪僧真,纪僧真想获得士大夫身份,齐武帝让纪僧真去拜见当时的士族领袖。可在见面后,士族领袖竟命人把纪僧真赶了出来。这反映了当时( ) A、皇权与士族特权相依仗 B、士族把持官吏的任免权 C、士大夫自立于皇权之外 D、社会等级制度十分森严

C

3、(2011年·全国新课标·25)

下图是依据《隋书·食货志》制作的南北朝时期各地区货币使用情况示意图。该图反映出( )

A、长江流域经济水平总体上高于黄河流域B.河西走廊与岭南地区经济发展速度最快C.黄河流域的丝织业迅速发展D.长江流域经济发展相对稳定

D

KY历史工作室出版

三国两晋南北朝

的政权更迭与民族融合

课程目标:掌握魏晋南北朝政治、经济、文化的时代特点

一、政治上

1、政权更迭、民族融合、区域开发

三国

西晋

北方:

南方:

五胡

十六国

北魏

东魏

北齐

西魏

北周

东晋

宋

齐

梁

陈

隋

北朝

南朝

北周

(1)三国时期(220年——280年)

蜀国·赵云

吴国·陆逊

魏国·张辽

东汉末年,逐渐形成了曹操、刘备、孙权三大军事集团鼎足之势。220年曹操之子曹丕废汉献帝,定都洛阳国号魏;221年刘备称帝,定都成都史称蜀汉;229年孙权称帝,定都建业(今南京)史称东吴。此后数十年,蜀汉诸葛亮、姜维多次率军北伐曹魏,但始终未能改变三国鼎立的格局。曹魏后期实权逐渐被司马懿家族掌握,263年司马懿之子司马昭灭蜀汉。266年司马昭之子司马炎代魏称帝国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,天下归晋。

(2)西晋时期(280年——316年)

司马炎

西晋政权的建立依赖于世家大族的支持,因此政权,内部政治黑暗,而西晋面临的外部局势是西北大量少数民族的内迁主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,他们受到官府和汉族地主的压迫。晋武帝司马炎死后,继承者晋惠帝天生弱智,引起了一批皇族展开对中央政权的争夺,并演化为长达16年的内战,史称“八王之乱”。内迁的少数民族卷入其中,并逐渐主导了局势,316年西晋被匈奴贵族所灭,史称“永嘉之乱”。中国北方历史进入了五胡十六国时期。

八王之乱关系图

(3)五胡十六国和东晋时期

①北方:五胡十六国(304年——439年)

匈 奴 鲜 卑 羯

前赵、北凉、夏 前燕、后燕、南燕、南凉、西秦 后赵

氐 羌 汉

成汉、前秦、后凉 后秦 前凉、北燕、西凉

十六国统治者族属表

西晋灭亡后,北方先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南的成汉,合称十六国,其中多数由内迁少数民族建立。他们大都学习汉族文化典章制度,推动了民族融合。4世纪下半叶,前秦在苻坚领导下统一北方,并大举进攻东晋,被击败于肥水,前秦政权迅速崩溃,北方再度混乱。北魏建国后,历经三代君主的经营,于439年统一北方。

注:淝水之战是中国历史上著名的以少胜多的战例。东晋谢玄、谢安率领8万北府兵大败前秦苻坚所率领的二十万大军(前秦内部各族尚未交融,且攻打东晋准备仓促)。东晋孝武帝司马曜借此机收回权力,成为了东晋唯一掌握实权的皇帝。而战败的苻坚,也并非是一位昏君,此前他诛杀暴君苻生,为关中百姓带来了二十多年的和平岁月。

②南方:东晋(317年——420年)

317年,西晋皇族司马睿南迁后建立东晋,定都建康(今南京)。东晋是典型的士族门阀政治,产生了王导、桓温、谢安等世家大族。内部存在诸多矛盾,世家大族与民众矛盾;南北世家大族矛盾;皇帝与世家大族矛盾,文武大臣之间的矛盾。东晋曾多次北伐,但内部不团结,少有建树。

司马睿

(4)南北朝时期

①北方:北朝(439年——581年)

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,439年统一北方,北魏孝文帝改革(全盘汉化)。但北魏迫于北部柔然压力,一直不能全力南征。后期内部动乱,两名皇族被军阀拥戴,分裂为东魏和西魏。两政权表面由拓跋氏后裔掌权,实际上分别由权臣高欢和宇文泰控制,数年后分别篡夺政权,建立北齐和北周。北周内政修明,逐渐占据优势,北周武帝时攻灭北齐,统一北方。581年北周重臣杨坚代周称帝,并改国号为隋,即隋文帝

北魏孝文帝

拓跋宏

北周武帝

宇文邕

注:关陇集团与府兵制

北魏时期主要籍贯位于陕西关中和甘肃陇山的门阀军事势力,称“关陇集团”,西魏、北周、隋、唐四代开国皇帝均出自这个集团。而其实力强大的原因之一是推行府兵制,特点是兵农合一,军政合一

北魏孝文帝改革·全盘汉化(重点)

原因:A、北魏统一北方

B、民族融合趋势加强

C、严重的社会危机(阶级矛盾和民族矛盾)

政治上:A、迁都洛阳,贵族死后不得归葬旧都平城

B、改革官制,百官分九品,每品分正从

C、仿照汉族建立士族阶层

经济上:均田制、租调制

文化上:禁胡语、改汉姓(皇族拓跋氏改姓元)

穿汉服、通汉婚、尊孔子

影响:推动了民族融合

促进了北魏社会经济发展

加速统治集团内部腐败

削弱了北魏军事力量

②南方:南朝(420年——589年)

420年,出身低微的士族武将刘裕篡夺东晋皇位,改国号为宋。宋朝后期大权旁落在萧道成手中,于479年篡位,改国号为齐。501年齐朝皇室萧衍举兵叛乱,建立梁朝。557年梁朝权臣陈霸先篡位夺权,国号陈。四个王朝均定都建康。589年隋灭陈,统一全国

刘裕

萧道成

萧衍

陈霸先

2、中央集权遭到破坏,中央官制的三省体制开始形成

3、士族门阀政治成为时代特征

4、选官制度上实行九品中正制

在地方行政部门设置“中正”一职,对当地人物的出身门第和德才进行评定,区别高下列为九等,成为受官依据。

上品无寒门

下品无世族

寒门和世族都属于地主阶级

二、经济上

1、农业

(1)土地制度

①屯田制

三国曹魏时期;多用于军队;封建土地国有制

②占田制(仅作了解)

西晋颁布的土地制度,是在屯田制破坏前提下,允许农民占垦荒地,最主要是保护世族特权,确认和保护他们已经占到大量土地和户口的既成事实。

③均田制

北魏到唐中期;封建土地国有制;有利于缩小贫富差距

注:均田制与私有制并存,均田制多存在于北方

(2)赋税制度(租调制)

①内容:与均田制配合,授田农民每户每年纳粟为租,纳帛为调

②特点:以定额田租代替定率田租;以户税代替人头税

2、工商业

(1)北方商业一度遭到破坏

(2)出现了草市(民间集市),并对其行政管理

(3)发明灌钢法(炒钢法)

3、经济重心开始南移

炒钢法

四、思想文化上

1、思想

(1)魏晋玄学:魏晋之际,玄学家用老庄思想解释儒家易经。他们主张政治上应当“无为”;生活作风上要任其“自然”;社会风气上崇尚“清谈”。竹林七贤是魏晋玄学的代表

阮籍

(2)佛教(外来传入后本土化)、道教(本土宗教)兴起,儒学受到挑战

注:佛教在这一时期传播并不一帆风顺。由于佛教盛行,一方面广修寺庙耗费大量钱财,另一方面造成大量劳动力不从事生产,严重影响政府利益。不断有人反佛,如南朝无神论思想家范缜认为人的精神和肉体是统一的。反对佛教形神分离,形亡而神不灭;北魏太武帝、北周武帝先后两次灭佛。

2、文学

(1)建安文学:以曹氏父子(曹操、曹丕、曹植)为代表,具有“世积乱离,风衰俗怨”的时代特征,又以建安文人开阔博大的胸襟、追求理想的远大抱负、积极通脱的人生态度,形成了其所特有的慷概悲凉的风貌。

煮豆持作羹,

漉菽以为汁。

萁在釜下燃,

豆在釜中泣。

本自同根生,

相煎何太急?

(2)东晋陶渊明的田园诗

桃花源记

(3)南朝骈文:以偶句为主,常用四字句、六字句,讲究对仗和声律。使用很多典故,堆砌词藻,意少词多,在表达思想内容方面受到很多限制。

寒暑难适

汝专自慎

夙夜戒护

勿我为念

恐欲知之

聊书所睹

临涂草蹙

辞意不周

(4)南北朝民歌·北方民歌《花木兰》

3、艺术

(1)书法:书法成为一种艺术,隶书、草书、楷书和行书均已完备;南朝书法秀美,北朝书法雄健;东晋王羲之以行书、草书渐长,被称为书圣

《兰亭集序》

《快雪时晴帖》

(2)绘画:文人画出现;出现知名专职画家,以顾恺之为代表(以形写神)

顾恺之《洛神赋图》

(3)石窟:山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟

甘肃敦煌莫高石窟、甘肃天水麦积山石窟

云岗石窟

龙门石窟

莫高石窟

麦积山石窟

莫高窟第96窟

莫高窟第96窟,建于初唐。此窟外的红色木构窟檐高达45米,依靠山崖而建,气势恢宏。从远处观看,是一座雄伟壮观的九层楼阁,俗称九层楼,它是莫高窟最大的建筑物,也是莫高窟的标志性建筑。

单从外表看你或许还不觉得够震撼,但内部还藏着一尊依山而建的大佛,足够震撼

这尊巨型弥勒佛像,高35.5米,是敦煌莫高窟中最大的塑像,在唐代时已称为“北大像”。这尊塑像在古代造像中的高度仅次于四川的乐山大佛(坐高62米)和荣县大佛(36.67米),如果以室内泥塑大佛计算的话,北大像属全国之冠。从造像样式上看,该像为弥勒倚坐佛像。在佛教信仰中,弥勒佛是释迦牟尼佛之后的下一尊佛,他将于五十六亿七千万年后降生人间。根据大乘佛经描述,弥勒成佛后,将带来一个极为祥和、富足的美妙世界。这个洞窟的营造和建成,是莫高窟历史上的伟大创举,也是唐代前期国家强盛,社会稳定和经济繁荣的象征。

4、科技

(1)南朝祖冲之精确计算出圆周率

(2)北朝贾思勰著《齐民要术》(现存最早最完整的农书)

(3)北魏郦道元著《水经注》

5、中外文化交流

魏晋南北朝时期,陆续有印度、中亚高僧来华,传播佛教。一些中国名僧也西行取经,如东晋法显·《佛国记》

6、盛产美男的时代(仅作了解)

中国古代四大美男

三位出自这一时代

貌比潘安

潘安,西晋著名文学家。史书上用三个字形容潘安“美、姿、仪”。外貌又好,气质又好。《世说新语》中记载,潘安每次出去游玩,都会有大批少女追着他。追着潘安的一批批少女又是给他献花,又是给他献果。潘安每次回家,都能够满载而归,这就是“掷果盈车”这个典故的由来。可贵的是潘安还是个用情专一的人,对自己的妻子痴情得很,非但妻子在世的时候绝不出去拈花惹草,妻子去世后,他还念念不忘。

在妻子过世一年后,他写了三首《悼亡诗》。在中国文学史上,这三首诗是具有开创意义,在潘安的《悼亡诗》之前,几乎没有出现过男子怀念妻子的作品,潘安的文章也写得很好。可以说是个忧郁的美男作家。

如彼翰林鸟

双栖一朝只

如彼游川鱼

比目中路析

春风缘隙来

晨溜承檐滴

寝息何时忘

沈忧日盈积

庶几有时衰

庄缶犹可击

杨容姬

但他的政治道路很坎坷甚至带有悲剧色彩,早年不被重用,后期依附于当朝贾氏集团,仕途上终于有了起色,但很不幸的被卷入到了“八王之乱”中,赵王司马伦夺权成功,将潘安处死,并株连三族。

在灿若星辰的芸芸美男当中,潘安能够在千百年岁月的洗礼之后,仍然作为一个美男子的符号被现代人所熟知,他英俊的外表和横溢的才华都是其流芳百世的原因。

不想做花瓶,内外兼修才是硬道理

兰陵王是北齐皇室、将领。人称“北齐战神”、“面具下悲情美男子”,即是战神又是美男,可谓是文武双全。关于兰陵王,有一个十分著名的传说:他相貌过于柔美,不足以威摄敌人,因此就戴面具上战场。但真实的历史,并未有兰陵王因面貌过美而带面具的记载。史书中真实记载北齐出现了装备“铁面”的军队,也就是头盔和铁护面一体的,必须摘下头盔才能露出脸,并非后世所流传的面具。尽管如此,兰陵王的美貌却是不容置疑、超凡脱俗的。《北齐书》中说他“貌柔心壮,音容兼美”;《旧唐书》中说他“才武而面美”。

兰陵王

兰陵王半生戎马,战功赫赫。但也带来了厄运。当朝皇帝忌惮拥有兵权的兰陵王想把自己取而代之,兰陵王察觉皇上对他的敌意,便开始收受他人贿赂希望以此保全性命(爱财的人不爱权),后又称病对朝政退避三舍。但皇帝依然不肯放过他,赐给他一杯毒酒。兰陵王悲愤至极,对自己的爱妃郑氏说:“我忠以事上,何辜于天,而遭鸩也!”说完将毒酒一饮而尽,终年33岁。4年后北齐被北周灭国,皇帝被俘后也被赐死。

卫玠,西晋玄学家。卫玠年少时乘坐羊车到街市去,看到他的人都以为是玉人。卫玠的舅舅本身就很英俊,但每次见到卫玠,就叹息说珠玉在身旁,就觉得自己形貌丑陋。卫玠的母亲是当时最有权势的世家大族之一的王氏,所以自己的仕途很顺利,但他最喜欢研究文学。卫玠认为人无完人,可以宽恕;不是故意冒犯,可以按情理处理,因而终身看不到卫玠喜怒容颜。后中原战乱渐起,他便南迁,当他来到江南,人们早已听说他的名声,出来看他的人围得像一堵墙。卫玠本来就身体虚弱,受不了劳累,最终重病而死,终年27岁。

卫玠

古代四大美男的最后一位

战国末期宋国人·宋玉

五、总结

1、分裂孕育着统一

(1)局部统一出现

(2)民族大融合

(3)南北经济趋于平衡

2、动荡中孕育发展

(1)江南经济得到发展

(2)民族融合进一步发展

(3)佛教、道教流行,文学科技得到发展

3、传承中孕育创新

(1)三省制逐渐形成,为隋唐三省六部制奠定了基础

九品中正制承接汉代察举制,为隋唐科举制准备了条件

(2)均田制、租调制为隋唐土地和赋税制度奠定了基础

(3)佛教、道教兴起为之后宋明理学的建立提供了机遇

六、当堂检测

1、(2016年·江苏卷)

《无锡道中赋水车》咏颂:“翻翻联联衔尾鸦,荦荦确确蜕骨蛇…天公不念老农泣,唤取阿香推雷车。”这里“水车”的使用( )

A、 开启农具自动化的先河 B、提高了农田抗旱的能力 C、 标志着灌溉技术的成熟 D、使农业摆脱自然的束缚

B

2、(2018·重庆高考模拟调研卷六·25)

南朝齐武帝宠信出身寒微的纪僧真,纪僧真想获得士大夫身份,齐武帝让纪僧真去拜见当时的士族领袖。可在见面后,士族领袖竟命人把纪僧真赶了出来。这反映了当时( ) A、皇权与士族特权相依仗 B、士族把持官吏的任免权 C、士大夫自立于皇权之外 D、社会等级制度十分森严

C

3、(2011年·全国新课标·25)

下图是依据《隋书·食货志》制作的南北朝时期各地区货币使用情况示意图。该图反映出( )

A、长江流域经济水平总体上高于黄河流域B.河西走廊与岭南地区经济发展速度最快C.黄河流域的丝织业迅速发展D.长江流域经济发展相对稳定

D

KY历史工作室出版

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进