高中语文统编版必修下册2.《烛之武退秦师》课件(共33张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册2.《烛之武退秦师》课件(共33张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-07 10:51:20 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

统编新版必修下册第一单元

1955年,著名科学家钱学森冲破重重阻挠回国,当时美国的海军处长金波尔说:

我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开美国,无论他在哪里,都抵得上五个师。

《战国策 东周》中说:“一人之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万雄兵”。而我们今天所学课文的主人公,他三朝老臣却始终不得重用,他年逾七旬还是一个圉正——养马的官儿,他须发苍苍步履蹒跚却保住社稷劝退强兵!他就是:烛之武!

《左传》是我国第一部编年体史书,既是史学著作,也是文学著作。相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。

了解《左传》

梁启超称《左传》的出现

是"商周以来史界之革命"。

左丘明(前502年~前422年),姜姓,左氏,名明,鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。师尚父姜子牙二十一世孙,鲁国太史丘成之子。

继承父位,担任鲁国太史,推荐孔子位国相,撰写《左传》(又称《左氏春秋》)和《国语》,生动记录西周和春秋时期的重要史事,详细保存了具有很高价值的原始资料,成为中国传统史学的创始人和开山鼻祖,尊为“百家文字之宗、万世古文之祖”。

了解左丘明

作家作品

《烛之武退秦师》选自________,又名_______________________,

是我国历史上第一部叙事详细的_________(体裁)史书,相传为_____

末年_____国史官_______所著,主要记载了__________(朝代)前期各国政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事情。

《左传》是解释《春秋》这部史书的,与《 》《 》并称为“春秋三传”。

公羊传 榖梁传

《左传》

《春秋左氏传》(《左氏春秋》)

编年体

左丘明

鲁

春秋

春秋

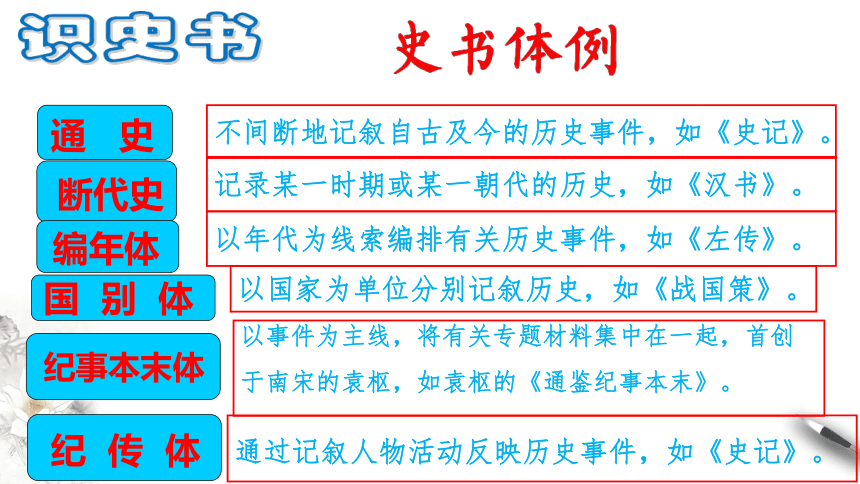

通 史

断代史

编年体

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

国 别 体

纪事本末体

纪 传 体

以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

作家作品

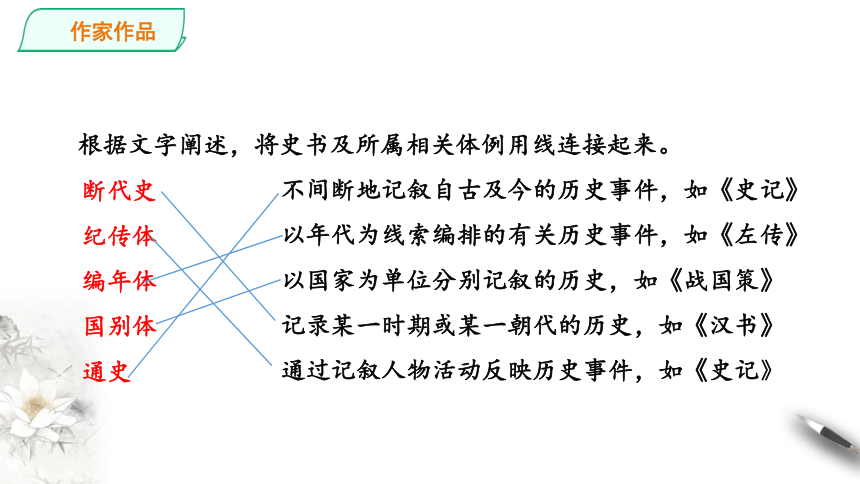

根据文字阐述,将史书及所属相关体例用线连接起来。

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》

以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》

以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》

断代史

纪传体

编年体

国别体通史

写作背景

公元前632 (僖公二十八年)年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,公元前632年发生的城濮(在今河南陈留县)之战中,晋文公战胜楚国,建立了霸业。公元前631年(僖公二十九年),晋、周、鲁、宋、齐、陈、蔡、秦在翟泉(今河南洛阳)会盟,晋国在会上"谋伐郑"。公元前630年(僖公三十年),晋国和秦国合兵围郑。围郑对秦国没有什么好处,郑国大夫烛之武看到这点,所以向秦穆公说明利害关系,劝秦穆公退兵,但是晋、秦结盟,让秦国在郑国驻军,秦穆公因此退兵,晋文公也只得撤退,一场战争被瓦解了。

《烛之武退秦师》发生在公元前630年,与城濮之战仅隔两年。因此,秦、晋围郑可以说是城濮之战的余波。

资料补充

郑楚结盟

公元前632年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。

当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”之“贰”。

资料补充

秦立晋君

公元前651年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献公的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾,夷吾采纳大臣吕省、却芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君。

惠公背约

公元前650年,晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。

资料补充

重耳过郑

公元前637年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。

资料补充

“秦晋之好”

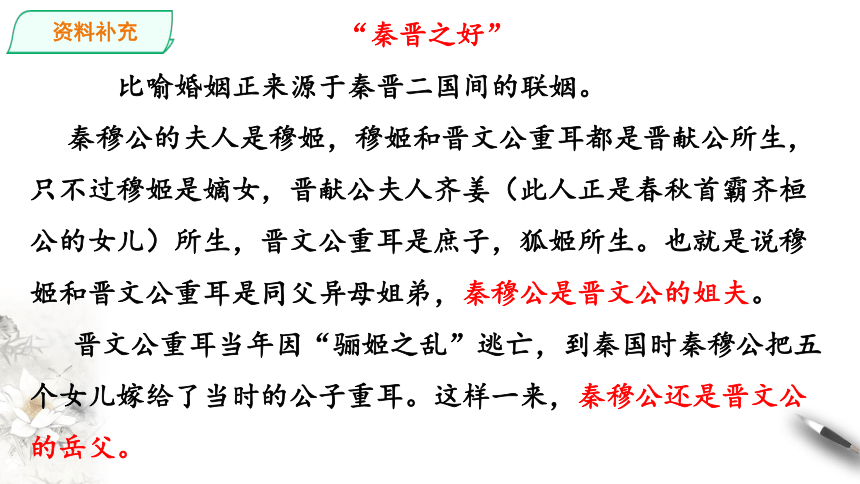

比喻婚姻正来源于秦晋二国间的联姻。

秦穆公的夫人是穆姬,穆姬和晋文公重耳都是晋献公所生,只不过穆姬是嫡女,晋献公夫人齐姜(此人正是春秋首霸齐桓公的女儿)所生,晋文公重耳是庶子,狐姬所生。也就是说穆姬和晋文公重耳是同父异母姐弟,秦穆公是晋文公的姐夫。

晋文公重耳当年因“骊姬之乱”逃亡,到秦国时秦穆公把五个女儿嫁给了当时的公子重耳。这样一来,秦穆公还是晋文公的岳父。

3、题解

烛之武是郑国大夫。据冯梦龙《东周列国演义》载:烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ养马的长官),被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

退:使....撤退。

秦师:秦国的军队。

这篇文章讲的是郑国老臣烛之武运用自己的外交才能使秦国退兵的事。

《春秋》对这件事情的记载,只有一句话,六个字“晋人、秦人围郑”。《左传》将这六个字扩展成了一个波澜起伏惊心动魄的故事。

问题探究

【思考1】鉴赏第一段

活动1:解释词语,疏通文意

晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋,且贰( )于楚也。晋军( )函陵,秦军氾南。

因为

不专心,从属二主

驻扎

活动2:解读内容

1.请大家认真阅读课文,哪些句子交代了秦晋围攻郑国的原因?找出来

以其无礼于晋,且贰于楚也。

因为郑国曾对晋文公无礼,并

且从属于晋的同时又从属于楚。

新知讲解

郑国得罪的是晋国,为什么秦国要出兵?

理由一:秦晋的友好关系。

(“且君尝为晋君赐也,许君焦、瑕”、“微夫人之力不及此”)

理由二:扩张争霸的野心。

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

问题探究

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若( )使( )烛之武见秦君,师( )必退。”公从之。辞( )曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子( ),今急而求子,是( )寡人之过也。然( )郑亡,子亦有不利焉。”许( )之。

假如

派遣

军队

推辞

古代对男子的尊称

这

然而

答应

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

1、欲扬先抑,以退为进

亡:使…灭亡。 使动用法。

执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称

当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

侧面、细节描写写烛之武,

临危受命,勇敢无畏。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为疆界

焉:怎么,疑问代词

陪:通“倍”,增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

2、阐述利害,晓之以理

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:使者

共:通“供”

乏困:缺少的物资。

形→名

假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

4、引史为例,巧设离间

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介,给

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

之:主谓之间

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足

封:使……作疆界。

阙:通“缺”,削减

焉:哪里

利:使…..获利

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。

5、推测未来,劝秦谨慎

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。

问题探究

【思考3】鉴赏第三段

试梳理烛之武劝退秦军的过程

①“秦晋围郑,郑既知亡矣。”——欲扬先抑,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君主”到“君之薄也”——阐明利害,动摇秦军

③“若舍郑以为东道主”到“君亦无所害”——替秦着想,以利相诱

④“且君尝为晋军赐矣”到“君之所知也”——以史为鉴,挑拨秦晋

⑤“夫晋,何厌之有?”到“唯君图之”——推测未来,劝秦谨慎

1、郑既知亡

(言于秦)

退出(示弱)

2、亡郑陪邻

(害于秦)

有害(离间)

(表面)

3、舍郑利秦

(利于秦)

有利(利诱)

4-5、亡郑阙秦

(负于秦)

有大害(瓦解)

(深层)

——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。

春秋无义战! 利益至上。

层层深入

步步紧逼

处处言秦

处处为郑

明则为秦

暗则图晋

(阙于秦)

问题探究

【思考】你认为烛之武成功退师的原因是什么?进行一定的阐述。

①善于分析利弊,处处为秦着想;

②善于利用矛盾;

③善于揣摩心理;

④语言艺术:“忠言顺耳”;

⑤两国之间矛盾本身就不大

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那人

因:依靠

敝:损害

所与:同…结盟

知:通“智”

其:还是。表商量语气

微:假如没有

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

易:代替

合作探究

不仁,是指秦国帮助重耳登上晋文公的宝座,去袭击秦国不仁义。不知,是指打郑国容易,但与秦国交恶时机未到,因此丧失秦国这一强大的盟友不明智。不武,是指用混乱代替整齐不光彩。“不仁不智不武”的“不战之论”充分体现了他的政治远见和霸主风度。晋文公虽贪婪,但理智,知恩图报,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,被赞为有“礼”,你怎样看待晋文公的退兵理由

烛之武形象总结:

①顾全大局、深明大义的志士。

②知难而上、义无反顾的勇士。

③不卑不亢、机智善辩的辩士。

人物形象

虽不满郑文公不看重他,但为了救国,还是用尽智慧去说服秦穆公;

夜缒而出,孤身入秦营;

如何看待佚之狐的人物形象(是伯乐还是狐狸)?

佚之狐是一个“慧眼识英雄的伯乐”。是他发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。不可否认,佚之狐是一个胸藏韬略,临危不惧,遇事冷静,能谋善断,高瞻远瞩的杰出之士;他对天下形势洞若观火.“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

说明他敢于直言进谏,也是荐贤举能的伯乐。

其他人物形象总结:

肯听佚之狐的话,相信烛之武能退秦军;当烛之武一开始满腹牢骚且不愿受命时,陷入尴尬境地的郑伯没有放弃,先是自责以抚慰烛之武的情绪;然后又晓之以理:“然郑亡,子亦有不利焉。”可见其礼贤下士,从谏如流,知错能改,是一位有见识的君主。

从秦国的利益角度来考虑问题,听取了烛之武

的建议,是一位善于决断、善谋利益的君主。

以利为重,亦敌亦友,

变化难测, 政治手腕了得。

郑 伯

秦 伯

新知讲解

塑造人物的方法

1.环境烘托(背景)

2.他人的陪衬(佚之狐、郑伯)

3.个性化的语言

4.细节描写(夜缒而出)

合作探究

a.注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

b.听取别人意见,完善自我,少走弯路。

c.宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。

以今天的观念来看烛之武退秦师这件事,可以获得哪些宝贵的启示?

拓展提高

下面对各句句式特点解说不正确的一项是( )

A、以其无礼于晋,且贰于楚也。(倒装句中的介宾结构后置)

B、是寡人之过也。(判断句)

C、夫晋,何厌之有?(宾语前置)

D、以乱易正,不武。(被动句)

D

统编新版必修下册第一单元

1955年,著名科学家钱学森冲破重重阻挠回国,当时美国的海军处长金波尔说:

我宁可把这家伙枪毙了,也不让他离开美国,无论他在哪里,都抵得上五个师。

《战国策 东周》中说:“一人之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万雄兵”。而我们今天所学课文的主人公,他三朝老臣却始终不得重用,他年逾七旬还是一个圉正——养马的官儿,他须发苍苍步履蹒跚却保住社稷劝退强兵!他就是:烛之武!

《左传》是我国第一部编年体史书,既是史学著作,也是文学著作。相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史,详细地记述了春秋时期各国内政外交等大小事实。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。

了解《左传》

梁启超称《左传》的出现

是"商周以来史界之革命"。

左丘明(前502年~前422年),姜姓,左氏,名明,鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。师尚父姜子牙二十一世孙,鲁国太史丘成之子。

继承父位,担任鲁国太史,推荐孔子位国相,撰写《左传》(又称《左氏春秋》)和《国语》,生动记录西周和春秋时期的重要史事,详细保存了具有很高价值的原始资料,成为中国传统史学的创始人和开山鼻祖,尊为“百家文字之宗、万世古文之祖”。

了解左丘明

作家作品

《烛之武退秦师》选自________,又名_______________________,

是我国历史上第一部叙事详细的_________(体裁)史书,相传为_____

末年_____国史官_______所著,主要记载了__________(朝代)前期各国政治、经济、军事、外交和文化方面的一些事情。

《左传》是解释《春秋》这部史书的,与《 》《 》并称为“春秋三传”。

公羊传 榖梁传

《左传》

《春秋左氏传》(《左氏春秋》)

编年体

左丘明

鲁

春秋

春秋

通 史

断代史

编年体

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。

以年代为线索编排有关历史事件,如《左传》。

国 别 体

纪事本末体

纪 传 体

以国家为单位分别记叙历史,如《战国策》。

以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。

作家作品

根据文字阐述,将史书及所属相关体例用线连接起来。

不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》

以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》

以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》

记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》

通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》

断代史

纪传体

编年体

国别体通史

写作背景

公元前632 (僖公二十八年)年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,公元前632年发生的城濮(在今河南陈留县)之战中,晋文公战胜楚国,建立了霸业。公元前631年(僖公二十九年),晋、周、鲁、宋、齐、陈、蔡、秦在翟泉(今河南洛阳)会盟,晋国在会上"谋伐郑"。公元前630年(僖公三十年),晋国和秦国合兵围郑。围郑对秦国没有什么好处,郑国大夫烛之武看到这点,所以向秦穆公说明利害关系,劝秦穆公退兵,但是晋、秦结盟,让秦国在郑国驻军,秦穆公因此退兵,晋文公也只得撤退,一场战争被瓦解了。

《烛之武退秦师》发生在公元前630年,与城濮之战仅隔两年。因此,秦、晋围郑可以说是城濮之战的余波。

资料补充

郑楚结盟

公元前632年4月,晋楚争霸中原,战于城濮,楚军大败。晋文公尊周攘夷,成为春秋霸主之一。

当时,郑国处四战之地,无险可据,又自无礼于重耳之后,故背晋助楚,因此,郑文公曾到楚国怂恿楚成王出兵作战。楚败,郑文公内心恐惧,又派大夫子人九到晋国请罪求和。五月,晋侯、郑伯盟于衡雍(今河南原阳西)。晋文公受周天子册命与四方诸侯盟于践土(在衡雍之西),晋文公为盟主,郑参与践土之盟,但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”之“贰”。

资料补充

秦立晋君

公元前651年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献公的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献公次子夷吾,夷吾采纳大臣吕省、却芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君。

惠公背约

公元前650年,晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。

资料补充

重耳过郑

公元前637年,晋公子重耳在齐国居五年后,离开齐国。经曹、宋路过郑国。郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳不礼。

资料补充

“秦晋之好”

比喻婚姻正来源于秦晋二国间的联姻。

秦穆公的夫人是穆姬,穆姬和晋文公重耳都是晋献公所生,只不过穆姬是嫡女,晋献公夫人齐姜(此人正是春秋首霸齐桓公的女儿)所生,晋文公重耳是庶子,狐姬所生。也就是说穆姬和晋文公重耳是同父异母姐弟,秦穆公是晋文公的姐夫。

晋文公重耳当年因“骊姬之乱”逃亡,到秦国时秦穆公把五个女儿嫁给了当时的公子重耳。这样一来,秦穆公还是晋文公的岳父。

3、题解

烛之武是郑国大夫。据冯梦龙《东周列国演义》载:烛之武,考城人,是三朝老臣,但始终得不到升官,在郑国一直担任“圉正”(yǔ养马的长官),被举荐使秦时,已年过七十,须发皆白,身子伛偻,步履蹒跚。

退:使....撤退。

秦师:秦国的军队。

这篇文章讲的是郑国老臣烛之武运用自己的外交才能使秦国退兵的事。

《春秋》对这件事情的记载,只有一句话,六个字“晋人、秦人围郑”。《左传》将这六个字扩展成了一个波澜起伏惊心动魄的故事。

问题探究

【思考1】鉴赏第一段

活动1:解释词语,疏通文意

晋侯、秦伯围郑,以( )其无礼于晋,且贰( )于楚也。晋军( )函陵,秦军氾南。

因为

不专心,从属二主

驻扎

活动2:解读内容

1.请大家认真阅读课文,哪些句子交代了秦晋围攻郑国的原因?找出来

以其无礼于晋,且贰于楚也。

因为郑国曾对晋文公无礼,并

且从属于晋的同时又从属于楚。

新知讲解

郑国得罪的是晋国,为什么秦国要出兵?

理由一:秦晋的友好关系。

(“且君尝为晋君赐也,许君焦、瑕”、“微夫人之力不及此”)

理由二:扩张争霸的野心。

晋师出有名,秦既是友情出演,也为图霸业,没有共同利益的联盟,自然是同床异梦。为烛之武说服秦伯提供了可能性,埋下了伏笔。

问题探究

佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若( )使( )烛之武见秦君,师( )必退。”公从之。辞( )曰:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子( ),今急而求子,是( )寡人之过也。然( )郑亡,子亦有不利焉。”许( )之。

假如

派遣

军队

推辞

古代对男子的尊称

这

然而

答应

佚之狐对郑伯说:“郑国处于危险之中,如果能派烛之武去见秦伯,一定能说服他们撤军。”郑伯同意了。

烛之武推辞说:“我年轻时,尚且不如别人;现在老了,做不成什么了。”郑文公说:“我早先没有重用您,现在危急之中求您,这是我的过错。然而郑国灭亡了,对您也不利啊!”烛之武就答应了。

夜缒而出。见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知其亡矣。若亡郑而有益于君,敢以(之)烦执事。

夜:名词作状语。在夜里,当夜。

1、欲扬先抑,以退为进

亡:使…灭亡。 使动用法。

执事:执行事务的人(有关官员),对对方的敬称

当夜,烛之武用绳子从城上吊下去,见到了秦伯,烛之武说:“秦、晋两国围攻郑国,郑国已经知道要灭亡了。如果灭掉郑国对您有什么好处,那就冒昧地拿(亡郑这件事)烦劳您。

侧面、细节描写写烛之武,

临危受命,勇敢无畏。

越国以鄙远,君知其难也。焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。

鄙:把…作为疆界

焉:怎么,疑问代词

陪:通“倍”,增加

厚:变雄厚

薄:变薄弱

形作动

2、阐述利害,晓之以理

越过晋国把远方的郑国作为秦国的东部边境,您知道是很难的,(您)怎么要用灭掉郑国来给邻国(晋国)增加土地呢?邻国的国力雄厚了,您的国力也就相对削弱了。

3、以利相诱,为秦着想

若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。

以为:把……作为

东道主:东方道路上的主人

行李:使者

共:通“供”

乏困:缺少的物资。

形→名

假如放弃灭郑的打算,而让郑国作为您秦国东方道路上的主人,秦国的使者往来,郑国可以随时供给他们所缺乏的东西,对您秦国来说,也没有什么害处。

4、引史为例,巧设离间

且君尝为晋君赐矣,( )许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。

晋君

为:w èi 介,给

赐:恩惠

朝:早晨—>在早上

夕:傍晚—>在晚上

名作状语

况且,您曾经对晋惠公有恩惠,他也曾答应把焦、瑕两城割让给您,然而,他早上渡河归晋,晚上就筑城拒秦,这是您知道的。

之:主谓之间

夫晋,何厌之有?”既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。

厌:通”餍”满足

封:使……作疆界。

阙:通“缺”,削减

焉:哪里

利:使…..获利

晋国有什么满足的呢?现在它已经在东边让郑国成为晋国的边界,又想扩张西部的疆界,如果不侵损秦国,晋国将从哪里得到他们所企求的土地呢?使秦国受损而让晋国受益,您还是好好掂量掂量吧!”

唯:句首语气词,表示希望。图:考虑。

何厌之有:有何厌之,“之”,宾语前置的标志。

5、推测未来,劝秦谨慎

秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、杨孙戍之,乃还 。

说:通“悦”,高兴。

乃:于是。

秦伯很高兴,就与郑国签订了盟约。并派杞子、逢孙、杨孙帮郑国守卫,于是,秦伯就率军回国了。

问题探究

【思考3】鉴赏第三段

试梳理烛之武劝退秦军的过程

①“秦晋围郑,郑既知亡矣。”——欲扬先抑,避其锐气。

②“若亡郑而有益于君主”到“君之薄也”——阐明利害,动摇秦军

③“若舍郑以为东道主”到“君亦无所害”——替秦着想,以利相诱

④“且君尝为晋军赐矣”到“君之所知也”——以史为鉴,挑拨秦晋

⑤“夫晋,何厌之有?”到“唯君图之”——推测未来,劝秦谨慎

1、郑既知亡

(言于秦)

退出(示弱)

2、亡郑陪邻

(害于秦)

有害(离间)

(表面)

3、舍郑利秦

(利于秦)

有利(利诱)

4-5、亡郑阙秦

(负于秦)

有大害(瓦解)

(深层)

——分析利弊,利用矛盾,转移矛盾。

春秋无义战! 利益至上。

层层深入

步步紧逼

处处言秦

处处为郑

明则为秦

暗则图晋

(阙于秦)

问题探究

【思考】你认为烛之武成功退师的原因是什么?进行一定的阐述。

①善于分析利弊,处处为秦着想;

②善于利用矛盾;

③善于揣摩心理;

④语言艺术:“忠言顺耳”;

⑤两国之间矛盾本身就不大

真可谓:三寸巧舌力挽狂澜息国难,

一番善言情荡衷肠罢干戈。

子犯请击之,公曰:“不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知;以乱易整,不武。吾其还也。”亦去之。

之:代指秦军

夫(f ú )人:那人

因:依靠

敝:损害

所与:同…结盟

知:通“智”

其:还是。表商量语气

微:假如没有

子犯请求晋侯下令攻击秦军。晋侯说:“不行。假如没有那人的支持,我就不会有今天。依靠了别人的力量却又去损害他,这是不仁义的;失掉自己的同盟国,这是不明智的;以混乱代替联合一致,这是不勇武的。我们还是回去吧。”这样晋军也撤离了郑国。

易:代替

合作探究

不仁,是指秦国帮助重耳登上晋文公的宝座,去袭击秦国不仁义。不知,是指打郑国容易,但与秦国交恶时机未到,因此丧失秦国这一强大的盟友不明智。不武,是指用混乱代替整齐不光彩。“不仁不智不武”的“不战之论”充分体现了他的政治远见和霸主风度。晋文公虽贪婪,但理智,知恩图报,能隐忍不拔,随机应变,审时度势,雄才大略。

晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,被赞为有“礼”,你怎样看待晋文公的退兵理由

烛之武形象总结:

①顾全大局、深明大义的志士。

②知难而上、义无反顾的勇士。

③不卑不亢、机智善辩的辩士。

人物形象

虽不满郑文公不看重他,但为了救国,还是用尽智慧去说服秦穆公;

夜缒而出,孤身入秦营;

如何看待佚之狐的人物形象(是伯乐还是狐狸)?

佚之狐是一个“慧眼识英雄的伯乐”。是他发现并举荐了烛之武这匹千里马给郑伯,从而挽救了郑国覆亡的命运。不可否认,佚之狐是一个胸藏韬略,临危不惧,遇事冷静,能谋善断,高瞻远瞩的杰出之士;他对天下形势洞若观火.“国危矣,若使烛之武见秦军,师必退”。

人如其名,佚之狐身上的狐味太重。只身入虎狼之地,能否说服秦伯谁也不敢打保票,稍有不慎,惹恼了秦伯,自己掉了脑袋不算,还可能被牢牢的钉在历史的耻辱柱上让后人指指点点。抬出烛之武,既能提高成功的几率,在成就烛之武的同时自己也落个“伯乐”的美名。所以说他是一条狡猾的狐狸!

“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”

说明他敢于直言进谏,也是荐贤举能的伯乐。

其他人物形象总结:

肯听佚之狐的话,相信烛之武能退秦军;当烛之武一开始满腹牢骚且不愿受命时,陷入尴尬境地的郑伯没有放弃,先是自责以抚慰烛之武的情绪;然后又晓之以理:“然郑亡,子亦有不利焉。”可见其礼贤下士,从谏如流,知错能改,是一位有见识的君主。

从秦国的利益角度来考虑问题,听取了烛之武

的建议,是一位善于决断、善谋利益的君主。

以利为重,亦敌亦友,

变化难测, 政治手腕了得。

郑 伯

秦 伯

新知讲解

塑造人物的方法

1.环境烘托(背景)

2.他人的陪衬(佚之狐、郑伯)

3.个性化的语言

4.细节描写(夜缒而出)

合作探究

a.注重对方感受,委婉劝说,文明交流。

b.听取别人意见,完善自我,少走弯路。

c.宰相肚里能称船。有则改之,无则加勉。

以今天的观念来看烛之武退秦师这件事,可以获得哪些宝贵的启示?

拓展提高

下面对各句句式特点解说不正确的一项是( )

A、以其无礼于晋,且贰于楚也。(倒装句中的介宾结构后置)

B、是寡人之过也。(判断句)

C、夫晋,何厌之有?(宾语前置)

D、以乱易正,不武。(被动句)

D

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])