2 说和做——记闻一多先生言行片段 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2 说和做——记闻一多先生言行片段 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-08 20:13:20 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

——《有的人》

诗人臧克家纪念鲁迅逝世十三周年而写的一首抒情诗 。

2 说和做

——记闻一多先生言行片段

诗人臧克家纪念闻一多先生英勇就义而写的。

臧克家与闻一多

1930年,臧克家报考青岛大学。当时的入学考试,国文出了两道题目,一为“你为什么报考清岛大学”,一为“杂感”,两题任选其一,但臧克家两题都做了。他写的《杂感》只有三句话:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无边的苦海!”这三句杂感虽然短小却饱含哲理,闻一多对此极为欣赏,一向判分极严的他竟给了98分的高分,将数学考试吃了“鸭蛋”的臧克家破格录入青岛大学。

相识

臧克家于1930年至1934年在国立青岛大学学习期间,是闻一多先生的 高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,两人后来成了知己。

相知

高足:指有才能的徒弟(弟子),现在是对他人的学生、徒弟的尊称。

1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资印行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。

得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。

——闻一多

臧克家曾说:“没有闻一多先生,就没有我的今天。”

闻一多,湖北浠(xī)水人,诗人、学者和民主战士。1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花。1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。在这以后致力于古典文学的研究。

闻一多

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏 。(第3段)

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,于是愤然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,他慷慨激昂地发表了《最后一次演讲》,当天下午主持了《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,不幸遇难。

闻一多

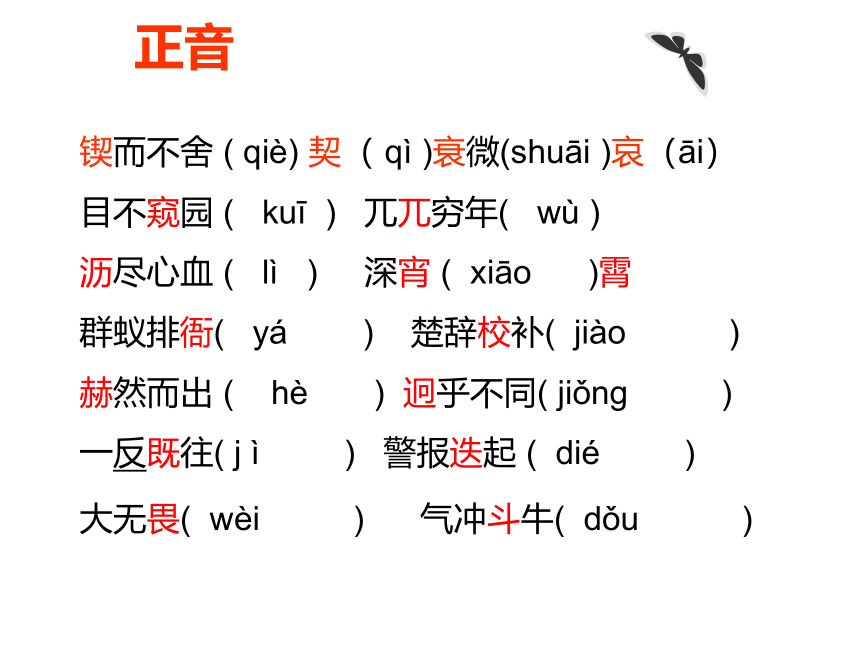

正音

锲而不舍 ( qiè) 契( qì )衰微(shuāi )哀(āi )

目不窥园 ( kuī ) 兀兀穷年( wù )

沥尽心血 ( lì ) 深宵 ( xiāo )霄

群蚁排衙( yá ) 楚辞校补( jiào )

赫然而出 ( hè ) 迥乎不同( jiǒng )

一反既往( j ì ) 警报迭起 ( dié )

大无畏( wèi ) 气冲斗牛( dǒu )

ì

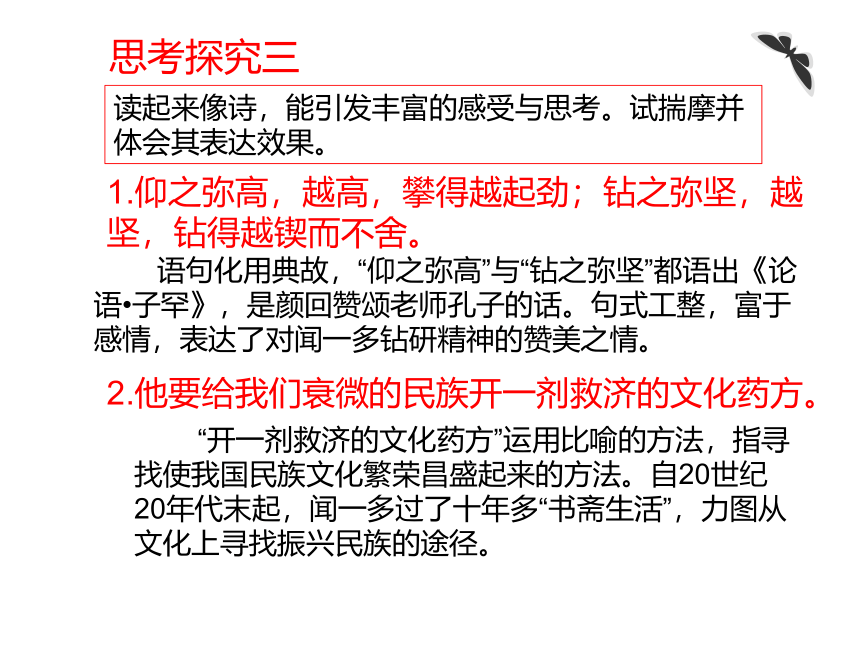

思考探究三

1.仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

2.他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

语句化用典故,“仰之弥高”与“钻之弥坚”都语出《论语 子罕》,是颜回赞颂老师孔子的话。句式工整,富于感情,表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

“开一剂救济的文化药方”运用比喻的方法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。自20世纪20年代末起,闻一多过了十年多“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的途径。

思考探究三

3.深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

4他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“它”指深夜灯火。深夜只有灯火相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在灯光的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事学术研究的那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事使他分心。引用别人所称“何妨一下楼主人”,指闻一多在西南联大工作的早期很少下楼,更是说明他用心之专。

学拟题

说和做

——记闻一多先生言行片段

主标题

副标题

好的选择决定好的人生

——读《世界上下五千年》有感

希望

——观《流浪地球》有感

革命家

总

分

总

学谋篇

︱

︱

“人家说了再做,我是做了再说。”(第1段)

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”(第2段)

学者

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,——作为学者的方面。(第7段)承上

闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面。(第8段) 启下

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。(第9段) 过渡

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。(第19段)【排比 赞美】

他,是口的巨人。他,是行的高标。(第20段)【尊重和敬仰】

︱

︱

叙

议

夹

夹

学谋篇

1.他并没有先“说”,但他“做”了,做出了卓越的成绩。(第5段)

2.他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说” 或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。(第12段)

说

做

(1)人家说了再做,我是做了再说。(第1段)

前一个“说”是向他人宣告自己要干什么,后一个“说”是告诉别人自己干了什么。

(2)他并没有先“说”,但他“做”了,做出了卓越的成绩。(第5段)

此处的“说”有吹嘘、自诩(xǔ)的意思。

(3)他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地。(第16段)

此处的“说”,不但是“言”,还是一种“行”。

学谋篇

学者:做了再说,做了不说;

革命家:“说”了就“做”,言论与行动完全一致。

作为学者 ,其成就:

作为革命家,其事迹:

《唐诗杂论》;

《楚辞校补》;

古典新义。

起草政治传单;

群众大会演说;

参加游行示威。

学选材

《神话与诗》

《闻一多论古典文学》

《离骚解诂》

闻一多先生西南联大任教时,留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利就不剃去,以示抗战到底的决心。抗战胜利的消息传来,他才剃去了长胡子。

学选材

☆革命家(详)

演讲(略)

1.作为学者和诗人的闻一多先生;(第3段)

2.他已经诗兴不作而研究志趣正浓;(第3段)

3.热情澎湃的优秀诗人。(第19段)

1.你们站出来!你们站出来!(第15段)

2.我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。(第17段)

★诗人(略)

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中,是刻画人物精神的最重要的方法.

学写法

(1)一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。(第4段)

此处细节描写,“群蚁排衙”运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了小楷字写得多而工整,侧面衬托出闻一多先生勤奋刻苦和治学严谨的态度。

学写法

(2)饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。(第3段)

句中的“贪”和“惜”两个词体现出闻一多先生治学的如饥似渴,一个争分夺秒做研究、竭力“开一剂救济的文化药方”谋救国之路、有深沉爱国情感的学者形象跃然纸上。

(3)在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。(第18段)

此处运用神态的细节描写,生动形象地塑造了一位大义凛然、视死如归、大无畏的革命者形象。

学写法

“仰之弥高 ,钻之弥坚 ” 锲而不舍

望闻问切 目不窥园 足不下楼

兀兀穷年 沥尽心血 心不在焉

无声无闻 密密麻麻 群蚁排衙

赫然而出 潜心贯注 心会神凝

迥乎不同 一反既往 慷慨淋漓

气冲斗牛 声震天地 昂首挺胸

学写法

例1:人家说了再做,我是做了再说。(第1段) 【对比性质】

例2:仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(第3段)

例3:不动不响,无声无闻。(第4段)

例4:动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地。(第16段)

例5:他,是口的巨人。他,是行的高标。(第20段)

拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

—— 毛泽东

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

—— 鲁迅《自嘲》

1.推荐阅读:闻一多先生的《太阳

吟》《死水》《静夜》等诗作,欣

赏其艺术特色,感受其中的精神追求。

2.阅读以下材料,结合我们生活实际和今天从课本上学来的写作方法,将自己的所思所想写成一段话,不少于150字。

今年84岁的钟南山是中国工程院院士、呼吸系统疾病临床医学专家、国家卫生健康委员会高级别专家组组长。在新型冠状病毒蔓延的当下,他建议公众“没什么特殊情况,不要去武汉”。但他却在18日傍晚,第一时间乘坐高铁冲往武汉防疫第一线,了解病人情况,寻找解决方案。18号晚上11点,他抵达武汉,听取了相关人员的汇报后,操劳一天的工作和行程才算结束。19日一早,他前往医院观察相关患者。中午来不及休息,下午紧急开会到5点,紧接着他又乘坐飞机到北京,赶往国家卫健委。当工作完成以后回到酒店时,已经是次日的凌晨2点。回到酒店休息4小时后,他起床准备材料,紧接着是全国电视电话会议、新闻发布会、媒体直播连线……又是忙到深夜。(摘自百度文《病毒中的逆行者84岁钟南山》)

布置作业

拓展延伸

死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦(yī lún)。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮(qǐ),

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵(jiào)成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠笑一声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。

【创作背景】1922年,诗人怀着报效祖国的志向去美国留学。在异国的土地上,诗人尝到了华人被凌辱、歧视的辛酸。1925年,诗人怀着一腔爱国之情和殷切期望提前回国。然而,回国后呈现在他面前的是军阀混战、帝国主义横行的景象,诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。据说闻一多写《死水》的前几天,在北京看见一个死水潭,回来后写下此诗。

有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着。

——《有的人》

诗人臧克家纪念鲁迅逝世十三周年而写的一首抒情诗 。

2 说和做

——记闻一多先生言行片段

诗人臧克家纪念闻一多先生英勇就义而写的。

臧克家与闻一多

1930年,臧克家报考青岛大学。当时的入学考试,国文出了两道题目,一为“你为什么报考清岛大学”,一为“杂感”,两题任选其一,但臧克家两题都做了。他写的《杂感》只有三句话:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看成幻光,谁便沉入了无边的苦海!”这三句杂感虽然短小却饱含哲理,闻一多对此极为欣赏,一向判分极严的他竟给了98分的高分,将数学考试吃了“鸭蛋”的臧克家破格录入青岛大学。

相识

臧克家于1930年至1934年在国立青岛大学学习期间,是闻一多先生的 高足,经常出入于闻一多的办公室和家中,向老师请教;闻一多也很赏识臧克家,两人后来成了知己。

相知

高足:指有才能的徒弟(弟子),现在是对他人的学生、徒弟的尊称。

1933年臧克家准备出版诗集《烙印》,因当时名不见经传,书店不愿出版他的诗集。闻一多联络王统照等人,替他出资印行《烙印》,又在大型杂志上撰文介绍。

得一知己,可以无憾,在青岛得到你一个人已经够了。

——闻一多

臧克家曾说:“没有闻一多先生,就没有我的今天。”

闻一多,湖北浠(xī)水人,诗人、学者和民主战士。1923年出版第一部诗集《红烛》,闪烁着反帝爱国的火花。1928年出版第二部诗集《死水》,表现出深沉的爱国主义激情。在这以后致力于古典文学的研究。

闻一多

那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏 。(第3段)

1943年后,因目睹蒋介石反动政府的腐败,于是愤然而起,积极参加反对独裁、争取民主的斗争。1946年7月15日,在云南大学举行的李公朴追悼大会上,他慷慨激昂地发表了《最后一次演讲》,当天下午主持了《民主周刊》社的记者招待会,进一步揭露暗杀事件的真相。散会后,闻一多在返家途中,突遭国民党特务伏击,身中十余弹,不幸遇难。

闻一多

正音

锲而不舍 ( qiè) 契( qì )衰微(shuāi )哀(āi )

目不窥园 ( kuī ) 兀兀穷年( wù )

沥尽心血 ( lì ) 深宵 ( xiāo )霄

群蚁排衙( yá ) 楚辞校补( jiào )

赫然而出 ( hè ) 迥乎不同( jiǒng )

一反既往( j ì ) 警报迭起 ( dié )

大无畏( wèi ) 气冲斗牛( dǒu )

ì

思考探究三

1.仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。

2.他要给我们衰微的民族开一剂救济的文化药方。

读起来像诗,能引发丰富的感受与思考。试揣摩并体会其表达效果。

语句化用典故,“仰之弥高”与“钻之弥坚”都语出《论语 子罕》,是颜回赞颂老师孔子的话。句式工整,富于感情,表达了对闻一多钻研精神的赞美之情。

“开一剂救济的文化药方”运用比喻的方法,指寻找使我国民族文化繁荣昌盛起来的方法。自20世纪20年代末起,闻一多过了十年多“书斋生活”,力图从文化上寻找振兴民族的途径。

思考探究三

3.深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了四壁”。

4他潜心贯注,心会神凝,成了“何妨一下楼”的主人。

“它”指深夜灯火。深夜只有灯火相伴,本来应感到寂寞,但闻一多则不然,他在灯光的照耀下,全力进行学术研究,成绩斐然。“漂白了四壁”出自闻一多诗《静夜》,这首诗表现了诗人对祖国前途和人民命运的关切。“漂白了四壁”意在表现闻一多深夜从事学术研究的那种怡然自适的情景,与“大开光明之路”的意趣一脉相承。

“潜心贯注”和“心会神凝”意思相近,都是说用心极专极深,除学术研究外,没有别的任何事使他分心。引用别人所称“何妨一下楼主人”,指闻一多在西南联大工作的早期很少下楼,更是说明他用心之专。

学拟题

说和做

——记闻一多先生言行片段

主标题

副标题

好的选择决定好的人生

——读《世界上下五千年》有感

希望

——观《流浪地球》有感

革命家

总

分

总

学谋篇

︱

︱

“人家说了再做,我是做了再说。”(第1段)

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”(第2段)

学者

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面,——作为学者的方面。(第7段)承上

闻一多先生还有另外一个方面,——作为革命家的方面。(第8段) 启下

这个方面,情况就迥乎不同,而且一反既往了。(第9段) 过渡

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。(第19段)【排比 赞美】

他,是口的巨人。他,是行的高标。(第20段)【尊重和敬仰】

︱

︱

叙

议

夹

夹

学谋篇

1.他并没有先“说”,但他“做”了,做出了卓越的成绩。(第5段)

2.他“说”了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说” 或“做了也不一定说”了。现在,他“说”了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。(第12段)

说

做

(1)人家说了再做,我是做了再说。(第1段)

前一个“说”是向他人宣告自己要干什么,后一个“说”是告诉别人自己干了什么。

(2)他并没有先“说”,但他“做”了,做出了卓越的成绩。(第5段)

此处的“说”有吹嘘、自诩(xǔ)的意思。

(3)他“说”了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地。(第16段)

此处的“说”,不但是“言”,还是一种“行”。

学谋篇

学者:做了再说,做了不说;

革命家:“说”了就“做”,言论与行动完全一致。

作为学者 ,其成就:

作为革命家,其事迹:

《唐诗杂论》;

《楚辞校补》;

古典新义。

起草政治传单;

群众大会演说;

参加游行示威。

学选材

《神话与诗》

《闻一多论古典文学》

《离骚解诂》

闻一多先生西南联大任教时,留了一把胡子,发誓不取得抗战的胜利就不剃去,以示抗战到底的决心。抗战胜利的消息传来,他才剃去了长胡子。

学选材

☆革命家(详)

演讲(略)

1.作为学者和诗人的闻一多先生;(第3段)

2.他已经诗兴不作而研究志趣正浓;(第3段)

3.热情澎湃的优秀诗人。(第19段)

1.你们站出来!你们站出来!(第15段)

2.我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。(第17段)

★诗人(略)

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中,是刻画人物精神的最重要的方法.

学写法

(1)一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排衙。(第4段)

此处细节描写,“群蚁排衙”运用了比喻的修辞手法,生动形象地写出了小楷字写得多而工整,侧面衬托出闻一多先生勤奋刻苦和治学严谨的态度。

学写法

(2)饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜寸阴、分阴。(第3段)

句中的“贪”和“惜”两个词体现出闻一多先生治学的如饥似渴,一个争分夺秒做研究、竭力“开一剂救济的文化药方”谋救国之路、有深沉爱国情感的学者形象跃然纸上。

(3)在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头,昂首挺胸,长须飘飘。(第18段)

此处运用神态的细节描写,生动形象地塑造了一位大义凛然、视死如归、大无畏的革命者形象。

学写法

“仰之弥高 ,钻之弥坚 ” 锲而不舍

望闻问切 目不窥园 足不下楼

兀兀穷年 沥尽心血 心不在焉

无声无闻 密密麻麻 群蚁排衙

赫然而出 潜心贯注 心会神凝

迥乎不同 一反既往 慷慨淋漓

气冲斗牛 声震天地 昂首挺胸

学写法

例1:人家说了再做,我是做了再说。(第1段) 【对比性质】

例2:仰之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。(第3段)

例3:不动不响,无声无闻。(第4段)

例4:动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地。(第16段)

例5:他,是口的巨人。他,是行的高标。(第20段)

拍案而起,横眉怒对国民党的手枪,宁可倒下去,不愿屈服。

—— 毛泽东

横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

—— 鲁迅《自嘲》

1.推荐阅读:闻一多先生的《太阳

吟》《死水》《静夜》等诗作,欣

赏其艺术特色,感受其中的精神追求。

2.阅读以下材料,结合我们生活实际和今天从课本上学来的写作方法,将自己的所思所想写成一段话,不少于150字。

今年84岁的钟南山是中国工程院院士、呼吸系统疾病临床医学专家、国家卫生健康委员会高级别专家组组长。在新型冠状病毒蔓延的当下,他建议公众“没什么特殊情况,不要去武汉”。但他却在18日傍晚,第一时间乘坐高铁冲往武汉防疫第一线,了解病人情况,寻找解决方案。18号晚上11点,他抵达武汉,听取了相关人员的汇报后,操劳一天的工作和行程才算结束。19日一早,他前往医院观察相关患者。中午来不及休息,下午紧急开会到5点,紧接着他又乘坐飞机到北京,赶往国家卫健委。当工作完成以后回到酒店时,已经是次日的凌晨2点。回到酒店休息4小时后,他起床准备材料,紧接着是全国电视电话会议、新闻发布会、媒体直播连线……又是忙到深夜。(摘自百度文《病毒中的逆行者84岁钟南山》)

布置作业

拓展延伸

死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦(yī lún)。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮(qǐ),

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵(jiào)成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠笑一声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。

【创作背景】1922年,诗人怀着报效祖国的志向去美国留学。在异国的土地上,诗人尝到了华人被凌辱、歧视的辛酸。1925年,诗人怀着一腔爱国之情和殷切期望提前回国。然而,回国后呈现在他面前的是军阀混战、帝国主义横行的景象,诗人的感情由失望、痛苦转至极度的愤怒。据说闻一多写《死水》的前几天,在北京看见一个死水潭,回来后写下此诗。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读