【备考2023】中外历史漫谈 课件(54张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】中外历史漫谈 课件(54张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-08 16:16:45 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

中外历史漫谈——近现代史上的中国与日本

中国和日本,早在三国时代就开始了交往。在漫长的中古时期,中日之间有过复杂的接触、交流和冲突。

当世界历史走入近代,中日这两个在一定程度上奉行闭关锁国政策的东方国家不可避免地被西方列强叩开大门,两国也由此步上近代化之途。

在近代化历程中一度领先的日本把侵略邻近国家作为其走上帝国主义列强道路的踏脚石,从甲午到七七,中日之间爆发了两场战争,最终,中华民族在世界反法西斯力量的帮助下赢得了近代史上第二场中日战争的胜利。

从冷战时代到后冷战时代,中日关系经历了对立——友好——矛盾摩擦不断加剧的变迁历程。中日这两个强国未来的关系发展,对于亚洲乃至世界格局的变迁,都有着深远且复杂的影响。

近代早期的中日关系

二

三

四

一

从甲午到七七:两场中日战争

冷战时代的中日关系变迁

后冷战时代的中国与日本

目录

五

结语:中日关系的未来

一 近代早期的中日关系

1.近代之初,中日相继被打开国门

1)天朝的崩溃——第一次鸦片战争与南京条约

2)黑船来袭——日本 “开关”

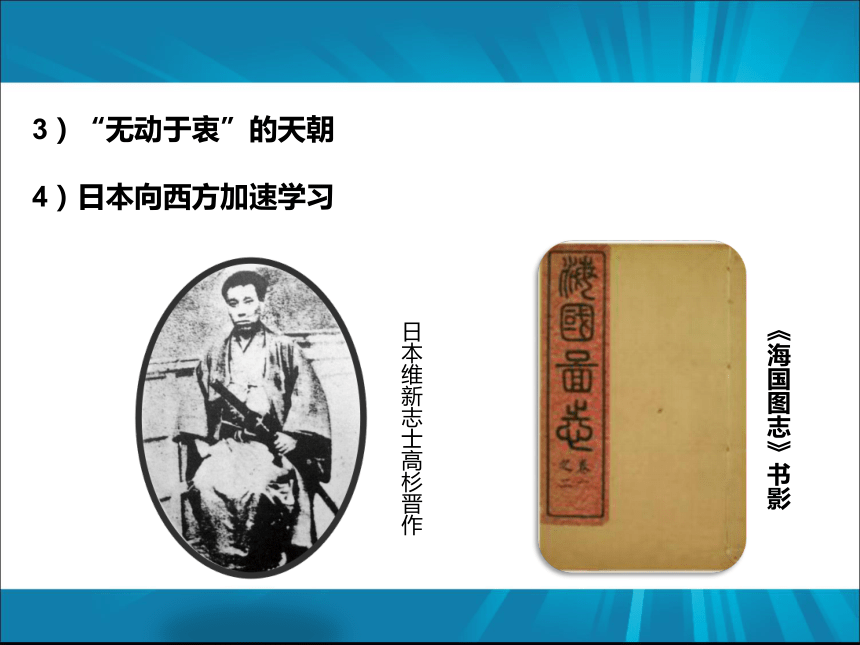

3)“无动于衷”的天朝

4)日本向西方加速学习

《海国图志》书影

日本维新志士高杉晋作

2.相似时间段变革运动的同时起步

1)中国开始洋务运动

“发捻交乘,心腹之患也;俄国壤地相接,有蚕食上国之志,肘腋之忧也;

英国志在通商,暴虐无人理,不为限制则无以自立,肢体之患也。”

——奕訢、文祥、桂良《通筹夷务全局酌拟章程六条折 》

①解决诸患之法:寻求自强之术

②设立总理各国事务衙门:洋务运动发端

③洋务运动的指导方针:中学为体,西学为用

2)日本开始明治维新:

“一、广兴会议,万机决于公论;

二、上下一心,大展经纶;

三、官武一途,以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;

四、破旧来之陋习,基天地之公道;

五、求知识于世界,大振皇基。”

——《五条誓文》

二 从甲午到七七:两场中日战争

(一) 甲午战争

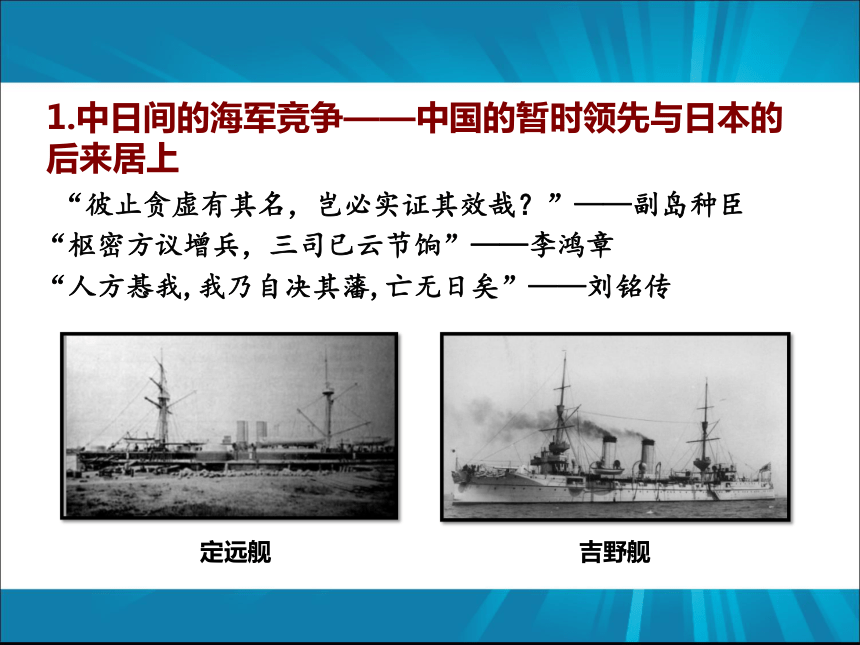

1.中日间的海军竞争——中国的暂时领先与日本的后来居上

“彼止贪虚有其名,岂必实证其效哉?”——副岛种臣

“枢密方议增兵,三司已云节饷”——李鸿章

“人方惎我,我乃自决其藩,亡无日矣”——刘铭传

定远舰

吉野舰

2.甲午之殇—洋务运动重挫与自强梦的破灭

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在、放手办理?”——李鸿章

1894年9月17日午后12时57分的黄海海战战场

正在起火燃烧的经远舰

3.中国的败因

1)海军与颐和园

2)甲午海战乃北洋事

3)北洋水师覆灭后的总结——非尽用西法不可

4.马关条约后的中日两国

1)日本崛起的重要一步

2)中国的挫败和中国人变革意识的激发

(二) 抗日战争

1.日本侵华与中国的局部抗战

1)九一八事变与不抵抗主义

①日本关东军中级将校(石原莞尔、板垣征四郎等)

策划、发动九一八事变;驻朝鲜日军越境配合

②中国:不抵抗主义的出台

张学良: 误判、畏惧、自保(只可玉碎,不可瓦碎)

蒋介石:进退两难中的妥协

不抵抗主义的出台过程:张提出 蒋默认

石原莞尔

③锦州之失:蒋介石下台后张学良主导的又一次不抵抗

“现在日人如进兵锦州,兄为国家计,为兄个人计,自当力排困难,期

能防御。”

——《宋子文、顾维钧联名致张学良电》,1931年12月5日

日军侵占锦州

2)一二八事变:“一面抵抗、一面交涉”对日政策的开端

①日本特务机关在上海制造事端以转移视线,国民政府再三忍让

②日军进犯上海,十九路军奋起抵抗

③国民政府的对日策略的转变——从不抵抗主义转向一面交涉、一面抵抗

④一二八抗战的结局:淞沪停战协定的签署

十九路军将领合影

3)长城血战——七七前最大规模的局部抗战

手持大刀的抗战将士

4)塘沽协定后中日的短暂和睦与中苏日之间的复杂三角外交博弈

日本:从焦土外交到协和外交

蒋汪合作政权的对日态度:对日暂时妥协以谋他策

汪精卫:畏日如虎,力求对日妥协苟安

蒋介石——制俄攘日乏术,期望日俄先战又属一厢情愿,对于联俄还是联日

又举棋不定

攘外必先安内——暂时妥协下的南京政府致力于削藩与剿共

5)华北危机与中日矛盾的激化,国民政府走向联俄攘日

①日本压力下的屈辱妥协——何应钦妥协(何梅协定)与秦土协定

②华北自治风潮与各路军阀的暧昧态度

③蒋、宋、日之间的三角博弈及其结果→冀察政务委员会成立

④日本抛出广田三原则与中日间的漫长外交博弈

“我们拒绝他的原则(即广田三原则),就是战争;我们接受

他的要求,就是灭亡 。”——蒋中正致汪精卫电

⑤国民政府走向联俄制日

6)国共从对立走向合作

①国共间的秘密接触(1935-1936)

②红军和张杨统战关系的开展

③西安事变成为时局转换的枢纽

④西安事变后的国共谈判

1937年3月,周恩来与国民党谈判代表张冲在杭州

2.从七七到八一三——中国走向全面抗战

1)七七事变:华北危急与宋哲元的犹豫不决

2)八一三的转折:中日走向全面开战

3)国共达成合作协议 、共赴国难

红军改编为八路军、新四军 奔赴抗日前线

3. 抗日战争中的正面战场

1)战略防御阶段

持久战战略:“以空间换时间,积小胜为大胜”

2)战略相持阶段

①苦撑待变

②加入反法西斯同盟

③远征军大捷与豫湘桂大败——相持阶段后期的正面战场

3)正面战场评述

①战略正确,战术多误

②国军的制度性缺陷——“友军有难,本军不动如山”

4. 抗日战争中的敌后战场

1)国民党对敌后战场的重视与谋划

蒋介石在南岳军事会议上提出:

“将全国现有部队之三分之一配备在游击区域——敌军的后方担任游击,

以三分之一布置在前方,对敌抗战,而抽调三分之一到后方整训。等到第一

批整训完成,仍调回前方作战,或担任游击。 ”

——蒋介石:《第一次南岳军事会议训词》

南岳会议后,国民政府成立游击干部训练班,培养训练参加抗日游击战的

军事干部。在华北等敌后战场设置多个游击战区。

2)国民党军敌后游击的失败及其原因

“国军……各部队自成山头,彼此猜忌甚深 ……在粮食和其他日常需要方面,

仍然依赖就地摊派……易招民怨,甚至激起民变……在对付优势日军攻击方

面……国军则仍然袭用江西时期以强击弱的故技……国军则在崩溃以后,一

蹶不振,无法东山再起……国军则一旦分散到营连,即使原来是军纪优良的

部队,也因为给养问题,而不得不以抢掠维生,终于沦落为老百姓眼中的散

兵游勇或绿林土匪……面对日军的进攻,共军仍能继续扩展,而国军若非一

触即溃,便是不知所措,最后只能走上投降之一途”

——陈永发

3)中国共产党成为敌后抗战的中流砥柱

①1938年5月,毛泽东写了《论持久战》和《抗日游击战争的战略问题》两

篇重要的军事理论著作,阐明了中国共产党对持久战这一战略方针和游击战

争重要性的认识

②敌后根据地的开辟与游击战方针的全面贯彻

坚定不移地开展平原游击战争,以“人山”、“人海”抗击残暴的日军扫荡

③百团大战的起因及其影响

④渡过敌后抗战最艰苦的岁月(1941-1942)

⑤积蓄力量,准备与开展反攻

5.抗日战争的胜利

1)苏联出兵东北与美国的原子弹攻击

2)对日寇的最后一战

3)日本投降

4)中国收复失地,取得

大国地位

徐永昌上将走上密苏里号甲板

三 冷战时代的中日关系变迁

1.排斥中国的对日媾和——海峡两岸均被排

斥于旧金山和会之外

旧金山和约签署

2.日台单独媾和:日台和约与日蒋建交

1)暧昧的主权放弃条款

2)蒋政权放弃国家赔偿要求

3)条约适用范围的微妙博弈

“中日和约本月时陷停顿与决裂之势,而以月初为甚,最后至廿八日卒告完

成,然已横遭侮辱,实已为人所不堪忍受之苦痛矣。然此约果能订立完成,亦

为我革命历史奋斗中大事也”

——《蒋中正日记》1952年5月之“上月反省录”

3.中日民间外交的展开

1)推进中日关系的方针:“民间先行,以民促官”

2)中日交往的开展

三议员访华;1953年中国主动开始护送日侨回国;

从1954年开始中国逐步释放在押的日本战犯。

3)中日贸易的推进

在中国红十字会的帮助下,第一批愿意回国的日侨4900多人,于1953年3月乘船回国。

日本三议员在中国参观访问

4. 中日关系的曲折进展

1)长崎国旗事件与中日关系的倒退

2)中方提出发展中日关系应遵循“政治三原则”

不敌视新中国,不制造两个中国,不阻挠中日关系正常化

3)池田内阁的对华方针与中方的回应

日方:以政经分离原则发展对华贸易

中方:提出促进中日关系的 “贸易三原则”

政府协定;民间合同;个别照顾

4)廖(L)——高(T)协定签署与LT贸易的开展

岸信介

5)第二次吉田书简投下的阴影

6)佐藤上台后中日关系的停滞

中日关系停滞的核心——日方无法或不愿突破美国对日本对华外交的制约

吉田茂

佐藤荣作

5.田中访华与中日建交

1)主张推进对华关系的田中内阁建立

在佐藤荣作宣布引退之后,围绕自民党总裁职务,田中角荣、福田赳夫、

大平正芳、三木武夫展开了激烈争夺。田中最后在大平和三木的支持下击败

福田,组成三派联合的田中内阁。

在三派结成联盟后确定的未来施政纲要中,实现中日关系正常化是非常重

要的一项。随着田中内阁的建立,中日建交也提到日本政府的议事日程上来。

田中角荣

三木武夫

福田赳夫

大平正芳

2)中日关系正常化的前奏——佐佐木更三、竹入义胜访华

①日本社会党前委员长佐佐木更三访华

佐佐木行前公开会晤了田中和大平,并取得了他们“承认复交三原则”

的保证后才来华沟通。周恩来总理在会见佐佐木更三时提出:“如果现任

(日本)首相、外相或其他大臣来华谈恢复中日邦交问题,北京机场准备向

他们开放。“佐佐木更三回国内即向田中转达了周恩来邀请访华的口信。

②日本公明党委员长竹入义胜访华

竹入在赴华前并未得到日本政府的授权,但他以田中特使身份和中方就复

交问题达成了重要的协议与默契(包括正文8项和默契3项),随后竹入将记

载的会谈记录(即竹入笔记)整理后带回日本交给田中、大平。田中在确定

记录的可靠性之后终于表示一定访华。

3)田中访华与中日建交

①“添了麻烦”带来的麻烦(迷惑めいわく)

②微妙的外交角力——赔偿问题、日台和约的有效性及台湾主权之争。

③ 《中日建交联合声明》发表——两国关系实现正常化

1972年9月29日上午,《中华人民共和国政府和日本国政府联合声明》签字仪式在北京人民大会堂西大厅举行

6.渐入佳境的中日关系

1)中日签署和平友好条约

1978年8月,中日两国外长在北京正式签署《中日和平友好条约》

2)首脑互访

中国领导人赵紫阳、胡耀邦、彭真、李鹏先后访日

日本首相铃木善幸、中曾根、竹下登先后访华

3)追求中日长期友好

中日关系四原则——“和平友好、平等互利、长期稳定、互相信赖”

成立中日友好21世纪委员会——“让我们世世代代都友好下去”

4)中日经济合作的推进

①日本政府对华ODA

1979年大平首相访华,达成日本首次对华日元贷款协议。至2009年底止,

日本共向中国提供约3.6万亿日元贷款,这些贷款大多用于中国的能源、通讯

、交通、环保等方面建设,对中国经济发展起了积极推动作用

山东日照石臼港煤炭码头

上海浦东国际机场

北京高碑店污水处理厂二期工程

北京地铁建国门站

②其他形式的日本对华援助

除日本政府提供的日元贷款外,日本还通过其输出入银行向中国提供约2万

亿日元贷款;日本政府还通过官方提供财政担保方式支持日本企业参与中国

的经济建设。日本还向中国提供了一定数额的无偿经济援助。

③日本对华直接投资

1979—2003年,日本对华直接投资达413亿美元。占这一时期外商(含港

澳台)在华直接投资金额的8.28%

④中日技术、文化交流

1979年,中日签署文化协定。日方承诺提供10亿日元资金培训中国的日

语教师,接受中国留学生;在80年代中国兴起的留学热中,日本是中国人

闯荡世界的重要区域。

“至2004年为止,日本已对华派遣专家5315人,接纳中国研修生17053人

” ——中国外交部网站

中日间开展了众多的文化、教育、艺术交流,如80年代中期中方邀请日

本三千青年访华

四 后冷战时代的中国与日本

1.中日关系的变局

1)冷战结束对中日关系的冲击

以往促进中日友好之共同安全战略的终结

2)日本对华政策的调整

①防御重点从北方的熊转向东方的龙。

②日本重新定位中国

自上世纪90年代以来,日本历年的防卫白皮书、防卫研究所报告越来越关

注中国军力增长,渲染种种中国威胁。

3)日美同盟再定义

1996.4 克林顿访日,《美日安全保障联合宣言》发表

1997.9 《日美防卫合作指导方针》发布

1998-1999年,日本国会通过与日美防卫指针配套的国内法案

日美同盟再定义主要是日美在冷战结束后重新定义该同盟在东亚和太平

洋地区应发挥的作用。也不乏对中国崛起的遏制之意

日本对“周边”之含糊定义。

4)冈崎言论——日本右翼的遏华构想

中国是决定今后国际形势最大的变数,日本只有巩固与美国的同盟,才能

缩小中国的战略选择余地 。如果台湾宣布独立,中国决定动武,日本将同意

美军从冲绳、横须贺出动,全面对美军提供后勤支援,甚至还可以和美方联

合行动。

冈崎久彦

2.中日关系的震荡历程(2001——):

1)从小泉到菅直人:冷冰冰外交从完全凝固到慢慢解冻

①怪人小泉的极度强硬外交

历史观冲突与靖国神社参拜问题导致了中日在这方面对抗的最大强化,中

日关系跌入最低谷

②安倍与温家宝互访:破冰之旅与融冰之旅

③福田到麻生:中日关系进入改善机遇期

④从鸠山到菅直人:民主党上台后中日关系的继续改善

2)从野田到安倍:政权交替时代的中日关系

①钓鱼岛之争白热化

购岛事件发生与日本政府的举措

中方设立东海防空识别区

中日间微妙的武力对峙

习近平——安倍会晤达成关于中日关系四点原则共识

3)中日首脑互访与中日关系的局部缓和

四 中日关系的动荡与调整

4)拜登上台后美日关系的修复与中日关系的震荡

五 中日关系的未来

1.中日关系的现状:起伏不定的“冷冰冰的友好”

2.中日关系未来的三种选择

1)两强竞争

2)恢复与延续冷冰冰的友好

3)实现法德式和解

在中美关系发生大变局之时,中日关系的地位

与重要性将与日俱增。如何推动中日关系的改善

与发展,将是新时代中国外交面临的重要课题

1958年戴高乐和阿登纳会晤,共商法德和解

谢谢

思考题:

1.如何看待冷战结束前后的中日关系转变?

2. 未来中日关系发展的关键是什么?

中外历史漫谈——近现代史上的中国与日本

中国和日本,早在三国时代就开始了交往。在漫长的中古时期,中日之间有过复杂的接触、交流和冲突。

当世界历史走入近代,中日这两个在一定程度上奉行闭关锁国政策的东方国家不可避免地被西方列强叩开大门,两国也由此步上近代化之途。

在近代化历程中一度领先的日本把侵略邻近国家作为其走上帝国主义列强道路的踏脚石,从甲午到七七,中日之间爆发了两场战争,最终,中华民族在世界反法西斯力量的帮助下赢得了近代史上第二场中日战争的胜利。

从冷战时代到后冷战时代,中日关系经历了对立——友好——矛盾摩擦不断加剧的变迁历程。中日这两个强国未来的关系发展,对于亚洲乃至世界格局的变迁,都有着深远且复杂的影响。

近代早期的中日关系

二

三

四

一

从甲午到七七:两场中日战争

冷战时代的中日关系变迁

后冷战时代的中国与日本

目录

五

结语:中日关系的未来

一 近代早期的中日关系

1.近代之初,中日相继被打开国门

1)天朝的崩溃——第一次鸦片战争与南京条约

2)黑船来袭——日本 “开关”

3)“无动于衷”的天朝

4)日本向西方加速学习

《海国图志》书影

日本维新志士高杉晋作

2.相似时间段变革运动的同时起步

1)中国开始洋务运动

“发捻交乘,心腹之患也;俄国壤地相接,有蚕食上国之志,肘腋之忧也;

英国志在通商,暴虐无人理,不为限制则无以自立,肢体之患也。”

——奕訢、文祥、桂良《通筹夷务全局酌拟章程六条折 》

①解决诸患之法:寻求自强之术

②设立总理各国事务衙门:洋务运动发端

③洋务运动的指导方针:中学为体,西学为用

2)日本开始明治维新:

“一、广兴会议,万机决于公论;

二、上下一心,大展经纶;

三、官武一途,以至庶民,各遂其志,务使人心不倦;

四、破旧来之陋习,基天地之公道;

五、求知识于世界,大振皇基。”

——《五条誓文》

二 从甲午到七七:两场中日战争

(一) 甲午战争

1.中日间的海军竞争——中国的暂时领先与日本的后来居上

“彼止贪虚有其名,岂必实证其效哉?”——副岛种臣

“枢密方议增兵,三司已云节饷”——李鸿章

“人方惎我,我乃自决其藩,亡无日矣”——刘铭传

定远舰

吉野舰

2.甲午之殇—洋务运动重挫与自强梦的破灭

“我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能实在、放手办理?”——李鸿章

1894年9月17日午后12时57分的黄海海战战场

正在起火燃烧的经远舰

3.中国的败因

1)海军与颐和园

2)甲午海战乃北洋事

3)北洋水师覆灭后的总结——非尽用西法不可

4.马关条约后的中日两国

1)日本崛起的重要一步

2)中国的挫败和中国人变革意识的激发

(二) 抗日战争

1.日本侵华与中国的局部抗战

1)九一八事变与不抵抗主义

①日本关东军中级将校(石原莞尔、板垣征四郎等)

策划、发动九一八事变;驻朝鲜日军越境配合

②中国:不抵抗主义的出台

张学良: 误判、畏惧、自保(只可玉碎,不可瓦碎)

蒋介石:进退两难中的妥协

不抵抗主义的出台过程:张提出 蒋默认

石原莞尔

③锦州之失:蒋介石下台后张学良主导的又一次不抵抗

“现在日人如进兵锦州,兄为国家计,为兄个人计,自当力排困难,期

能防御。”

——《宋子文、顾维钧联名致张学良电》,1931年12月5日

日军侵占锦州

2)一二八事变:“一面抵抗、一面交涉”对日政策的开端

①日本特务机关在上海制造事端以转移视线,国民政府再三忍让

②日军进犯上海,十九路军奋起抵抗

③国民政府的对日策略的转变——从不抵抗主义转向一面交涉、一面抵抗

④一二八抗战的结局:淞沪停战协定的签署

十九路军将领合影

3)长城血战——七七前最大规模的局部抗战

手持大刀的抗战将士

4)塘沽协定后中日的短暂和睦与中苏日之间的复杂三角外交博弈

日本:从焦土外交到协和外交

蒋汪合作政权的对日态度:对日暂时妥协以谋他策

汪精卫:畏日如虎,力求对日妥协苟安

蒋介石——制俄攘日乏术,期望日俄先战又属一厢情愿,对于联俄还是联日

又举棋不定

攘外必先安内——暂时妥协下的南京政府致力于削藩与剿共

5)华北危机与中日矛盾的激化,国民政府走向联俄攘日

①日本压力下的屈辱妥协——何应钦妥协(何梅协定)与秦土协定

②华北自治风潮与各路军阀的暧昧态度

③蒋、宋、日之间的三角博弈及其结果→冀察政务委员会成立

④日本抛出广田三原则与中日间的漫长外交博弈

“我们拒绝他的原则(即广田三原则),就是战争;我们接受

他的要求,就是灭亡 。”——蒋中正致汪精卫电

⑤国民政府走向联俄制日

6)国共从对立走向合作

①国共间的秘密接触(1935-1936)

②红军和张杨统战关系的开展

③西安事变成为时局转换的枢纽

④西安事变后的国共谈判

1937年3月,周恩来与国民党谈判代表张冲在杭州

2.从七七到八一三——中国走向全面抗战

1)七七事变:华北危急与宋哲元的犹豫不决

2)八一三的转折:中日走向全面开战

3)国共达成合作协议 、共赴国难

红军改编为八路军、新四军 奔赴抗日前线

3. 抗日战争中的正面战场

1)战略防御阶段

持久战战略:“以空间换时间,积小胜为大胜”

2)战略相持阶段

①苦撑待变

②加入反法西斯同盟

③远征军大捷与豫湘桂大败——相持阶段后期的正面战场

3)正面战场评述

①战略正确,战术多误

②国军的制度性缺陷——“友军有难,本军不动如山”

4. 抗日战争中的敌后战场

1)国民党对敌后战场的重视与谋划

蒋介石在南岳军事会议上提出:

“将全国现有部队之三分之一配备在游击区域——敌军的后方担任游击,

以三分之一布置在前方,对敌抗战,而抽调三分之一到后方整训。等到第一

批整训完成,仍调回前方作战,或担任游击。 ”

——蒋介石:《第一次南岳军事会议训词》

南岳会议后,国民政府成立游击干部训练班,培养训练参加抗日游击战的

军事干部。在华北等敌后战场设置多个游击战区。

2)国民党军敌后游击的失败及其原因

“国军……各部队自成山头,彼此猜忌甚深 ……在粮食和其他日常需要方面,

仍然依赖就地摊派……易招民怨,甚至激起民变……在对付优势日军攻击方

面……国军则仍然袭用江西时期以强击弱的故技……国军则在崩溃以后,一

蹶不振,无法东山再起……国军则一旦分散到营连,即使原来是军纪优良的

部队,也因为给养问题,而不得不以抢掠维生,终于沦落为老百姓眼中的散

兵游勇或绿林土匪……面对日军的进攻,共军仍能继续扩展,而国军若非一

触即溃,便是不知所措,最后只能走上投降之一途”

——陈永发

3)中国共产党成为敌后抗战的中流砥柱

①1938年5月,毛泽东写了《论持久战》和《抗日游击战争的战略问题》两

篇重要的军事理论著作,阐明了中国共产党对持久战这一战略方针和游击战

争重要性的认识

②敌后根据地的开辟与游击战方针的全面贯彻

坚定不移地开展平原游击战争,以“人山”、“人海”抗击残暴的日军扫荡

③百团大战的起因及其影响

④渡过敌后抗战最艰苦的岁月(1941-1942)

⑤积蓄力量,准备与开展反攻

5.抗日战争的胜利

1)苏联出兵东北与美国的原子弹攻击

2)对日寇的最后一战

3)日本投降

4)中国收复失地,取得

大国地位

徐永昌上将走上密苏里号甲板

三 冷战时代的中日关系变迁

1.排斥中国的对日媾和——海峡两岸均被排

斥于旧金山和会之外

旧金山和约签署

2.日台单独媾和:日台和约与日蒋建交

1)暧昧的主权放弃条款

2)蒋政权放弃国家赔偿要求

3)条约适用范围的微妙博弈

“中日和约本月时陷停顿与决裂之势,而以月初为甚,最后至廿八日卒告完

成,然已横遭侮辱,实已为人所不堪忍受之苦痛矣。然此约果能订立完成,亦

为我革命历史奋斗中大事也”

——《蒋中正日记》1952年5月之“上月反省录”

3.中日民间外交的展开

1)推进中日关系的方针:“民间先行,以民促官”

2)中日交往的开展

三议员访华;1953年中国主动开始护送日侨回国;

从1954年开始中国逐步释放在押的日本战犯。

3)中日贸易的推进

在中国红十字会的帮助下,第一批愿意回国的日侨4900多人,于1953年3月乘船回国。

日本三议员在中国参观访问

4. 中日关系的曲折进展

1)长崎国旗事件与中日关系的倒退

2)中方提出发展中日关系应遵循“政治三原则”

不敌视新中国,不制造两个中国,不阻挠中日关系正常化

3)池田内阁的对华方针与中方的回应

日方:以政经分离原则发展对华贸易

中方:提出促进中日关系的 “贸易三原则”

政府协定;民间合同;个别照顾

4)廖(L)——高(T)协定签署与LT贸易的开展

岸信介

5)第二次吉田书简投下的阴影

6)佐藤上台后中日关系的停滞

中日关系停滞的核心——日方无法或不愿突破美国对日本对华外交的制约

吉田茂

佐藤荣作

5.田中访华与中日建交

1)主张推进对华关系的田中内阁建立

在佐藤荣作宣布引退之后,围绕自民党总裁职务,田中角荣、福田赳夫、

大平正芳、三木武夫展开了激烈争夺。田中最后在大平和三木的支持下击败

福田,组成三派联合的田中内阁。

在三派结成联盟后确定的未来施政纲要中,实现中日关系正常化是非常重

要的一项。随着田中内阁的建立,中日建交也提到日本政府的议事日程上来。

田中角荣

三木武夫

福田赳夫

大平正芳

2)中日关系正常化的前奏——佐佐木更三、竹入义胜访华

①日本社会党前委员长佐佐木更三访华

佐佐木行前公开会晤了田中和大平,并取得了他们“承认复交三原则”

的保证后才来华沟通。周恩来总理在会见佐佐木更三时提出:“如果现任

(日本)首相、外相或其他大臣来华谈恢复中日邦交问题,北京机场准备向

他们开放。“佐佐木更三回国内即向田中转达了周恩来邀请访华的口信。

②日本公明党委员长竹入义胜访华

竹入在赴华前并未得到日本政府的授权,但他以田中特使身份和中方就复

交问题达成了重要的协议与默契(包括正文8项和默契3项),随后竹入将记

载的会谈记录(即竹入笔记)整理后带回日本交给田中、大平。田中在确定

记录的可靠性之后终于表示一定访华。

3)田中访华与中日建交

①“添了麻烦”带来的麻烦(迷惑めいわく)

②微妙的外交角力——赔偿问题、日台和约的有效性及台湾主权之争。

③ 《中日建交联合声明》发表——两国关系实现正常化

1972年9月29日上午,《中华人民共和国政府和日本国政府联合声明》签字仪式在北京人民大会堂西大厅举行

6.渐入佳境的中日关系

1)中日签署和平友好条约

1978年8月,中日两国外长在北京正式签署《中日和平友好条约》

2)首脑互访

中国领导人赵紫阳、胡耀邦、彭真、李鹏先后访日

日本首相铃木善幸、中曾根、竹下登先后访华

3)追求中日长期友好

中日关系四原则——“和平友好、平等互利、长期稳定、互相信赖”

成立中日友好21世纪委员会——“让我们世世代代都友好下去”

4)中日经济合作的推进

①日本政府对华ODA

1979年大平首相访华,达成日本首次对华日元贷款协议。至2009年底止,

日本共向中国提供约3.6万亿日元贷款,这些贷款大多用于中国的能源、通讯

、交通、环保等方面建设,对中国经济发展起了积极推动作用

山东日照石臼港煤炭码头

上海浦东国际机场

北京高碑店污水处理厂二期工程

北京地铁建国门站

②其他形式的日本对华援助

除日本政府提供的日元贷款外,日本还通过其输出入银行向中国提供约2万

亿日元贷款;日本政府还通过官方提供财政担保方式支持日本企业参与中国

的经济建设。日本还向中国提供了一定数额的无偿经济援助。

③日本对华直接投资

1979—2003年,日本对华直接投资达413亿美元。占这一时期外商(含港

澳台)在华直接投资金额的8.28%

④中日技术、文化交流

1979年,中日签署文化协定。日方承诺提供10亿日元资金培训中国的日

语教师,接受中国留学生;在80年代中国兴起的留学热中,日本是中国人

闯荡世界的重要区域。

“至2004年为止,日本已对华派遣专家5315人,接纳中国研修生17053人

” ——中国外交部网站

中日间开展了众多的文化、教育、艺术交流,如80年代中期中方邀请日

本三千青年访华

四 后冷战时代的中国与日本

1.中日关系的变局

1)冷战结束对中日关系的冲击

以往促进中日友好之共同安全战略的终结

2)日本对华政策的调整

①防御重点从北方的熊转向东方的龙。

②日本重新定位中国

自上世纪90年代以来,日本历年的防卫白皮书、防卫研究所报告越来越关

注中国军力增长,渲染种种中国威胁。

3)日美同盟再定义

1996.4 克林顿访日,《美日安全保障联合宣言》发表

1997.9 《日美防卫合作指导方针》发布

1998-1999年,日本国会通过与日美防卫指针配套的国内法案

日美同盟再定义主要是日美在冷战结束后重新定义该同盟在东亚和太平

洋地区应发挥的作用。也不乏对中国崛起的遏制之意

日本对“周边”之含糊定义。

4)冈崎言论——日本右翼的遏华构想

中国是决定今后国际形势最大的变数,日本只有巩固与美国的同盟,才能

缩小中国的战略选择余地 。如果台湾宣布独立,中国决定动武,日本将同意

美军从冲绳、横须贺出动,全面对美军提供后勤支援,甚至还可以和美方联

合行动。

冈崎久彦

2.中日关系的震荡历程(2001——):

1)从小泉到菅直人:冷冰冰外交从完全凝固到慢慢解冻

①怪人小泉的极度强硬外交

历史观冲突与靖国神社参拜问题导致了中日在这方面对抗的最大强化,中

日关系跌入最低谷

②安倍与温家宝互访:破冰之旅与融冰之旅

③福田到麻生:中日关系进入改善机遇期

④从鸠山到菅直人:民主党上台后中日关系的继续改善

2)从野田到安倍:政权交替时代的中日关系

①钓鱼岛之争白热化

购岛事件发生与日本政府的举措

中方设立东海防空识别区

中日间微妙的武力对峙

习近平——安倍会晤达成关于中日关系四点原则共识

3)中日首脑互访与中日关系的局部缓和

四 中日关系的动荡与调整

4)拜登上台后美日关系的修复与中日关系的震荡

五 中日关系的未来

1.中日关系的现状:起伏不定的“冷冰冰的友好”

2.中日关系未来的三种选择

1)两强竞争

2)恢复与延续冷冰冰的友好

3)实现法德式和解

在中美关系发生大变局之时,中日关系的地位

与重要性将与日俱增。如何推动中日关系的改善

与发展,将是新时代中国外交面临的重要课题

1958年戴高乐和阿登纳会晤,共商法德和解

谢谢

思考题:

1.如何看待冷战结束前后的中日关系转变?

2. 未来中日关系发展的关键是什么?

同课章节目录