【备考2023】高中历史一轮复习 明清时期的政权更替和内政外交 课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 【备考2023】高中历史一轮复习 明清时期的政权更替和内政外交 课件(46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-08 16:37:43 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

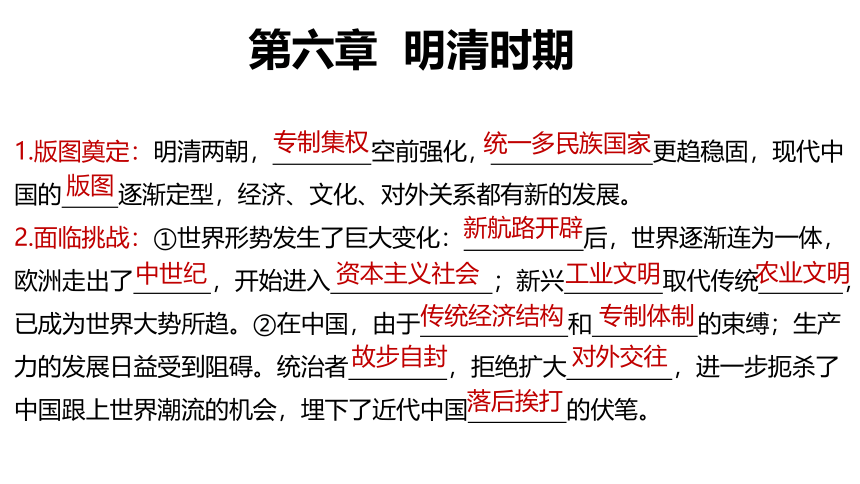

第六章 明清时期

1.版图奠定:明清两朝, 空前强化, 更趋稳固,现代中国的 逐渐定型,经济、文化、对外关系都有新的发展。

2.面临挑战:①世界形势发生了巨大变化: 后,世界逐渐连为一体,欧洲走出了 ,开始进入 ;新兴 取代传统 ,已成为世界大势所趋。②在中国,由于 和 的束缚;生产力的发展日益受到阻碍。统治者 ,拒绝扩大 ,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,埋下了近代中国 的伏笔。

专制集权

统一多民族国家

版图

新航路开辟

中世纪

资本主义社会

工业文明

农业文明

传统经济结构

专制体制

故步自封

对外交往

落后挨打

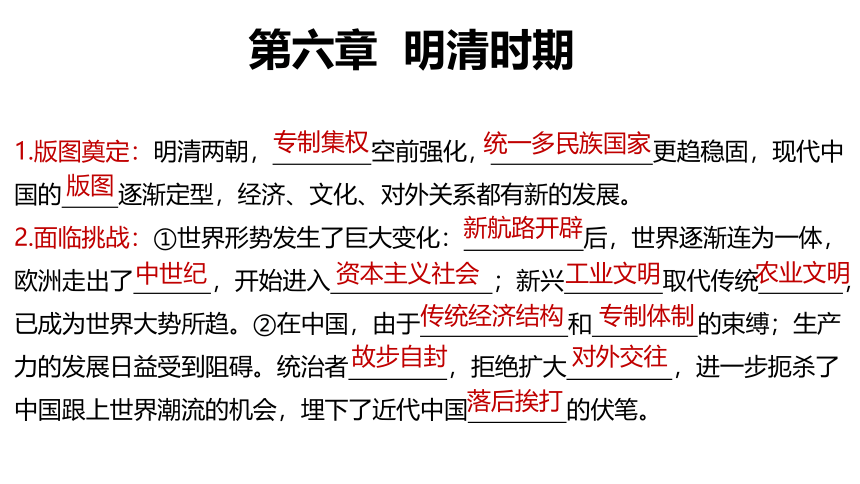

第一节 明清时期的政权更替和内政外交

第十三课 从明朝建立到清军入关 P72

第十四课 清朝前中期的鼎盛与危机 P77

第十五课 明至清中叶的经济与文化 P83

第一课 中国古代政治制度的形成与发展 P5

第四课 中国历代变法与改革 P23

第五课 中国古代官员的选拔与管理 P30

第八课 中国古代的法治与教化 P44

第十一课 中国古代的民族关系与对外交往 P60

第十六课 中国赋税制度的演变 P92

第十七课 中国古代的户籍制度与社会治理 P98

《选必一》

《纲要上》

《选必三》

第二课 中华文化的世界意义 P8

第十课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展 P55

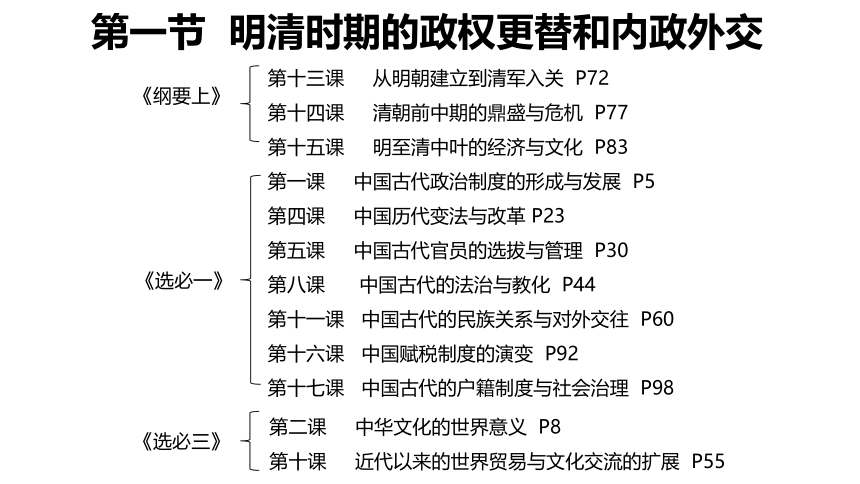

一、明清时期的政权更迭

明太祖朱元璋称帝,定都应天府(南京)

①李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢

清太宗皇太极称帝,定都沈阳,该国号为“大清”

②清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告清王朝结束

明

朝

清

朝

1912年

1644年

1636年

1368年

1840年

鸦片战争,中国开始沦为半殖民地半封建社会

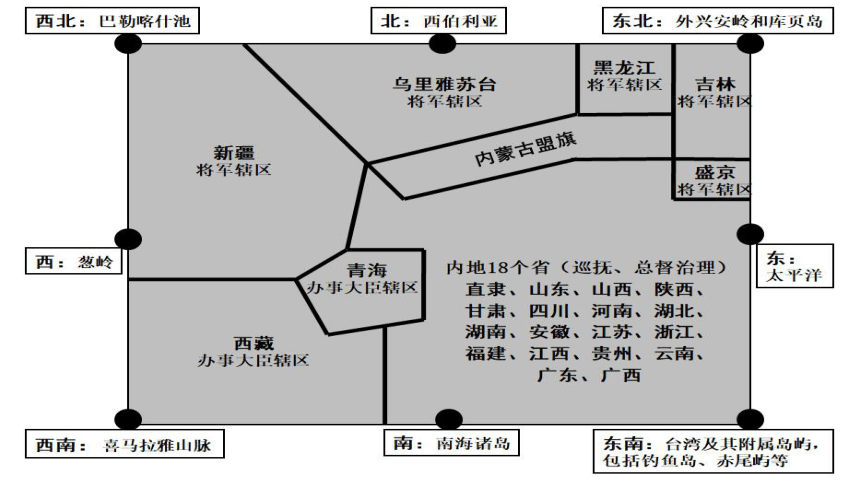

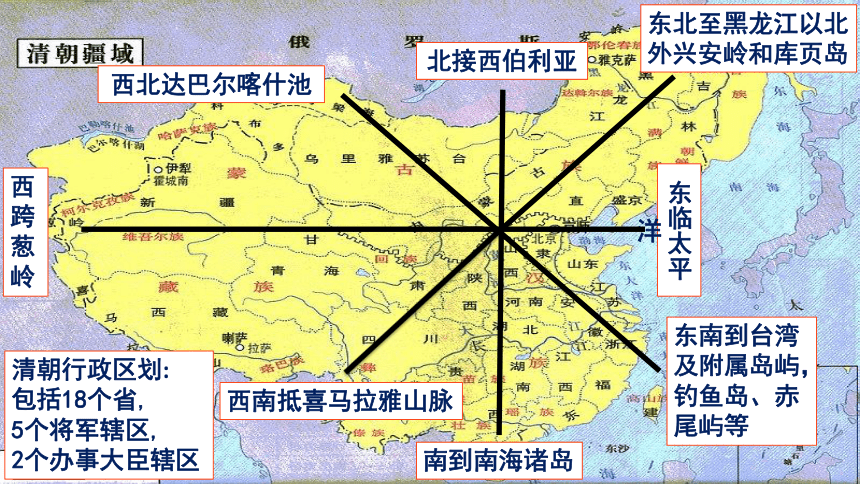

统一多民族国家更趋稳固

现代中国版图逐渐定型

西跨葱岭

西北达巴尔喀什池

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿,钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

西南抵喜马拉雅山脉

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

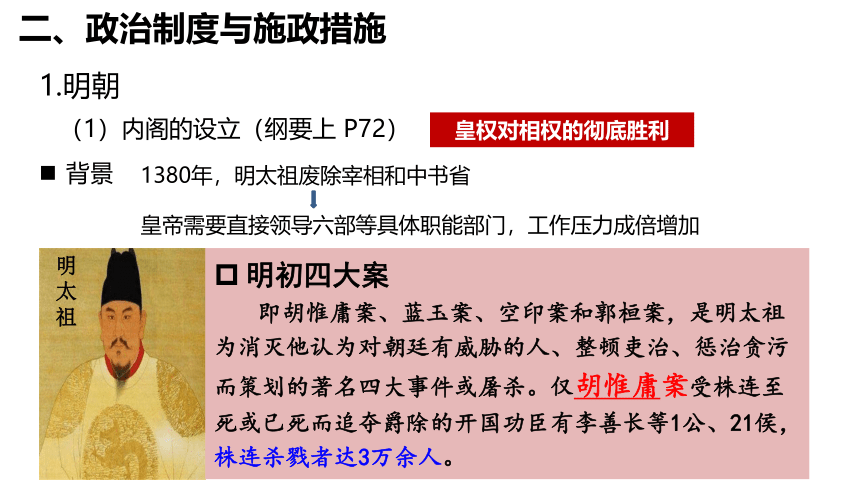

二、政治制度与施政措施

1.明朝

(1)内阁的设立(纲要上 P72)

1380年,明太祖废除宰相和中书省

背景

皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加

明初四大案

即胡惟庸案、蓝玉案、空印案和郭桓案,是明太祖为消灭他认为对朝廷有威胁的人、整顿吏治、惩治贪污而策划的著名四大事件或屠杀。仅胡惟庸案受株连至死或已死而追夺爵除的开国功臣有李善长等1公、21侯,株连杀戮者达3万余人。

明太祖

皇权对相权的彻底胜利

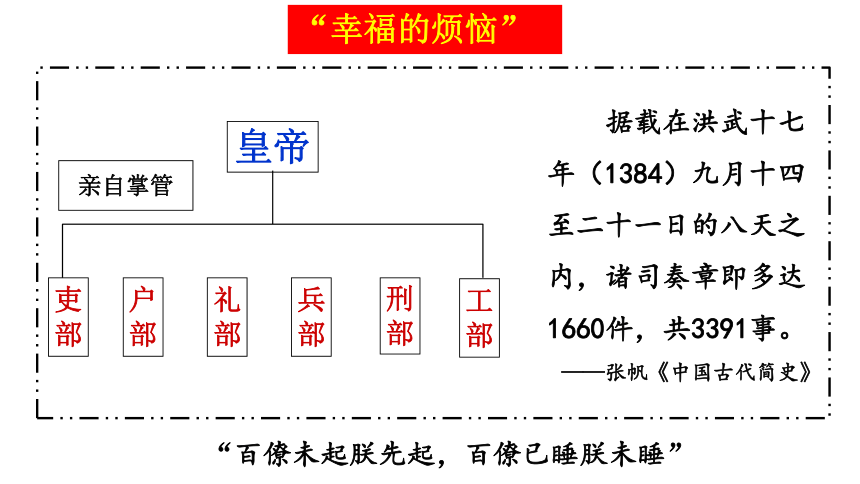

皇帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

亲自掌管

据载在洪武十七年(1384)九月十四至二十一日的八天之内,诸司奏章即多达1660件,共3391事。

——张帆《中国古代简史》

“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡”

“幸福的烦恼”

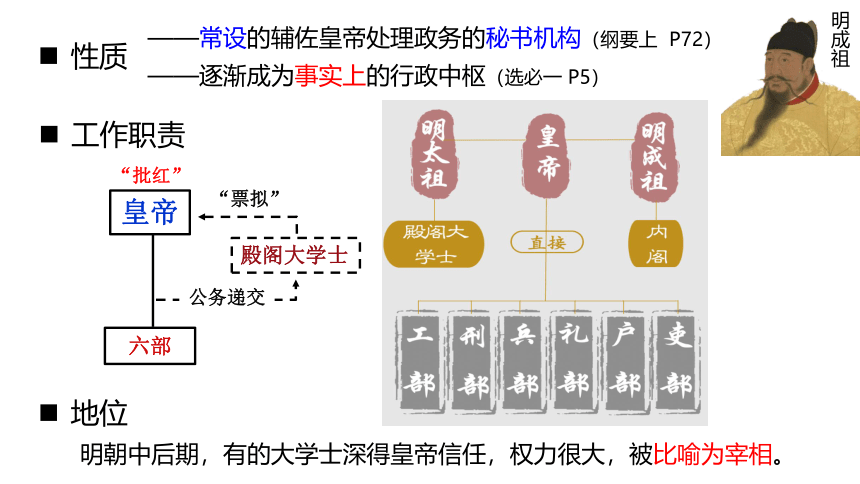

性质

——常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构(纲要上 P72)

殿阁大学士

“批红”

“票拟”

明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

明成祖

公务递交

皇帝

六部

——逐渐成为事实上的行政中枢(选必一 P5)

工作职责

地位

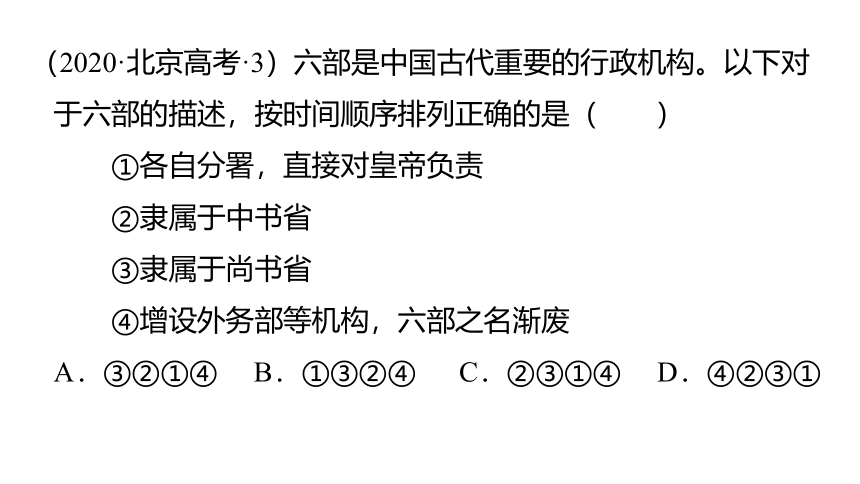

(2020·北京高考·3)六部是中国古代重要的行政机构。以下对于六部的描述,按时间顺序排列正确的是( )

①各自分署,直接对皇帝负责

②隶属于中书省

③隶属于尚书省

④增设外务部等机构,六部之名渐废

A.③②①④ B.①③②④ C.②③①④ D.④②③①

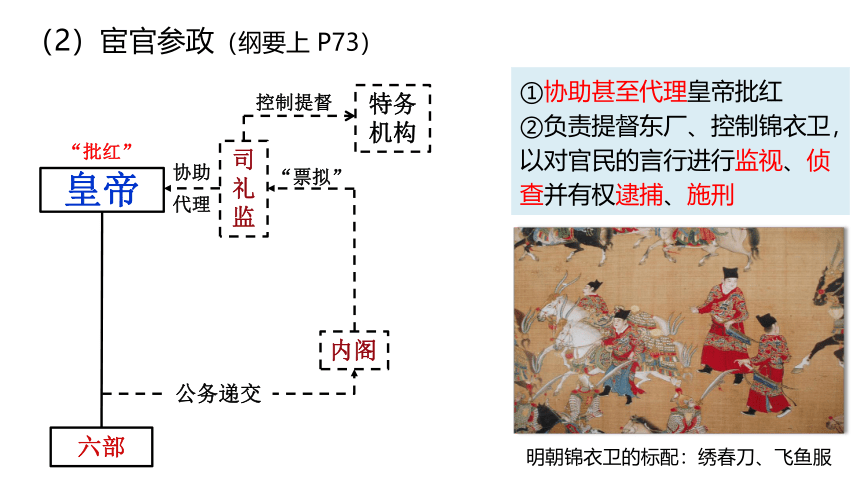

(2)宦官参政(纲要上 P73)

皇帝

六部

内阁

“批红”

“票拟”

司礼监

公务递交

代理

协助

特务机构

控制提督

明朝锦衣卫的标配:绣春刀、飞鱼服

①协助甚至代理皇帝批红

②负责提督东厂、控制锦衣卫,以对官民的言行进行监视、侦查并有权逮捕、施刑

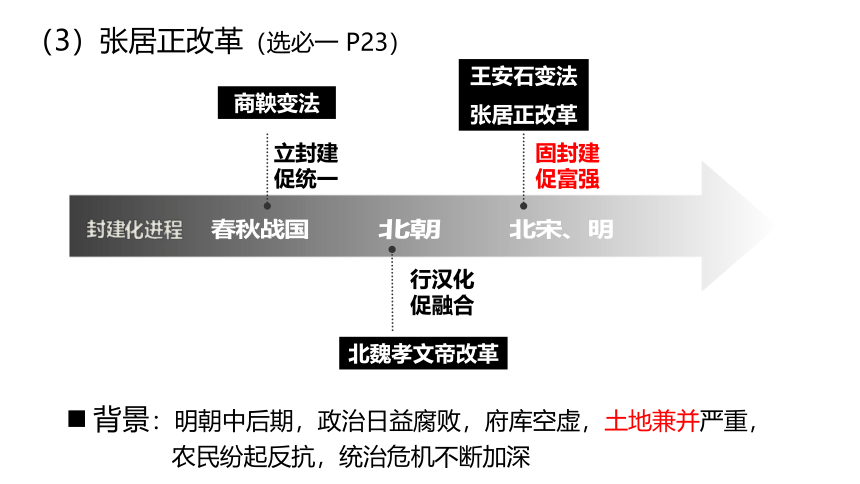

(3)张居正改革(选必一 P23)

封建化进程

商鞅变法

立封建促统一

北魏孝文帝改革

行汉化促融合

固封建促富强

王安石变法

张居正改革

春秋战国

北朝

北宋、明

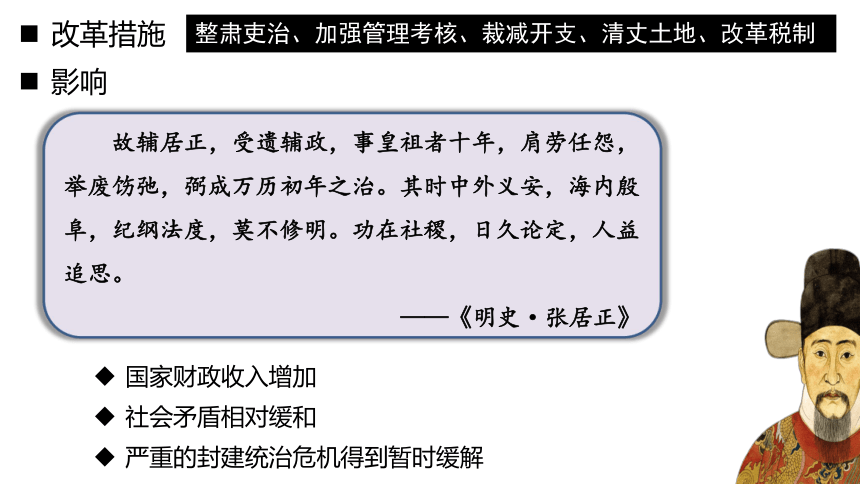

背景:明朝中后期,政治日益腐败,府库空虚,土地兼并严重,

农民纷起反抗,统治危机不断加深

改革措施

故辅居正,受遗辅政,事皇祖者十年,肩劳任怨,举废饬弛,弼成万历初年之治。其时中外义安,海内殷阜,纪纲法度,莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。

——《明史·张居正》

国家财政收入增加

社会矛盾相对缓和

严重的封建统治危机得到暂时缓解

影响

整肃吏治、加强管理考核、裁减开支、清丈土地、改革税制

(2020·山东济宁三模·5)明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措( )

A.解决了明代选官制度的积弊

B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入

D.体现了士大夫经世致用的抱负

(4)地方行政(选必一 P6)

明朝 省、府、县 三级制

清朝 省、府、县 三级制

制度

变化

朝廷派出巡抚、巡按

逐渐总揽一省之权

布政使司(民政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军政)

省一级的权力分割

中央对地方的管控

巡抚成为一省长官

设总督掌管军政大权

清朝的新变化

明朝行政体系示意图

“科道”(清朝合一)

“里甲制”

既“十家连坐”,又“十家连心”

南赣:王守仁 十家牌法

补充:

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

(2021·山东临沂二模·5)明初进行官制改革,丞相、三省制为府、部、院、寺所替代,从地方到中央都是军、政、司法三权分离,由一卿独尊变为六部、通政司、都察院、大理寺九卿并列。这一改革( )

A.有利于政令畅通政权稳定

B.削弱了长期以来士族阶层统治

C.极大地增强了社会发展的活力

D.使专制主义中央集权达到顶峰

2. 清朝

(1)“康乾盛世”

清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了长达100多年的鼎盛时期,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固。(纲上77)

(2)文字狱

(4)奏折制度

(3)军机处

起草或处理机要文书

在皇帝监督下工作

日夜轮班,商议军情

养心殿

军机处

内阁

掌管处理全国军政事务的中枢秘书机构

更直接、广泛地获取信息;提高了决策效率;强化了对官僚机构的控制。

迅速、机密

(5)统治危机

政治 政治腐败

经济 土地、粮食等资源紧缺,人地矛盾突出

社会 农民起义不断

(白莲教及其支派天理教起义)

外交 西方列强在东南沿海频繁活动

要求扩大对华贸易,开拓中国市场

(纲上 P80-81)

“摊丁入亩”

1793年,乾隆接见马戛尔尼

中国古代专制主义中央集权制度的演变

三、官员的选拔与管理

①乡试:每三年在各省省城举行,考中者称为“举人”

②会试:由礼部主持,于乡试次年春天举行,举人考中者称为“贡士”

③殿试:在会试后举行,名义上由皇帝主持,贡士通过者为“进士”

1. 选拔——科举制(选一P32)

国子监和府州县学的学生

(1)级别

(2)考生

(3)分卷

2. 考核(选一 P32-33)

明朝 考满 性质 对官员任职期满的考核

类别 官员任现职满三年称“初考”,

满六年称“再考”,满九年称“通考”

作用 考核结果分称职、平常、不称职三等,

是决定官员正常升迁或降、调的依据

考察 性质 对官员任职期间的考核

类别 外地官员三年一次的朝觐考察

京官六年一次的京察

作用 重在查处官员的贪、酷和不作为

清朝 考课 包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官

3. 监察(选一 P33)

明清

科 道

都察院

六科给事中

(监察御史)

巡按

(制敕、封还驳正、稽查)

特点:逐渐制度化 、专职化、体系化、约下不约上。

四、法律与教化

1.法律

以唐律为蓝本制定《大明律》

在司法实践中特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》

开创了律例合编的体例

法典沿袭《大明律》,制定了《大清律例》

清朝——

明朝

2.教化:乡约的发展

①乡约宣讲明太祖“六谕”,主劝谕,但也有禁约成分,乡约逐渐带有强制力

②儒学士人引用《大明律》解释六谕,不遵乡约要受处罚,甚至治罪

乡约基本延续明朝的模式,宣讲的内容是康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时常引用《大清律例》。

(选一47)

乡约渐趋具有约束力,并与法律合流

清朝

明朝

五、民族关系与对外交往

1. 明朝

(1)民族关系

乌思藏

瓦剌:1449 土木堡之变

鞑靼:1571 俺答汗和议

乌思藏:册封法王、王;

行都指挥使司;

任用藏族上层;

东北:奴儿干都司

封授女真首领

(纲要上 P74)

中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

(选必一 P62-63)

(培养各种民族文字翻译人才)

边疆管理

①防御:修筑长城,“九边”军镇

②交流:开放马市,开展贸易

机构设置

东北——

设都司、卫、所

西北——

赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

西南——

土司制度

西藏——

敕封僧俗领袖“王”“法王”

建立羁縻都司

进行经济交流贡赐、茶马贸易

(2)对外交往

(纲上 P73-74)

16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

倭寇出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏

利玛窦与徐光启翻译《几何原本》

明末清初的西学东渐

(选比三 P9)

(纲上 P86-87)

李之藻、利玛窦《坤舆万国全图》

(2)对外交往

(纲上73、74、83、84、86、87)(选三9、12、53、57、58)

东南沿海形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。

欧洲人造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(2020·天津南开区一模·3)晚明某历史文献中记载:“今诸夷进贡方物,仅有其名耳,大都草率不堪……而朝廷所赐缯、帛、靴、帽之属,尤极不堪,一着即破碎矣……且近来物值则工匠侵没(侵吞)于外,供亿(供应)则厨役克减于内,狼子野心,且有谇语(责骂);谇语不已,且有挺白刃而相向者,甚非柔远之道也。”该材料可以用来说明朝贡贸易( )

A.包含一定的商业利益

B.遵循“厚往薄来”的原则

C.带有强烈的政治色彩

D.导致中央与地方矛盾尖锐

2. 清朝

地域 成就 具体表现

东南 统一台湾

西北 稳定新疆

西南 管辖西藏

改土归流

1662年,郑成功收复台湾。1683年,清军渡海远征,郑氏投降。清朝在台湾设府,隶属福建省。

平定准噶尔部和天山南路维吾尔贵族大小和卓叛乱。在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务。

册封宗教领袖:达赖、班禅。设驻藏大臣,代表中央共同治理西藏。颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确中央对西藏地方的管辖权。

(1)民族关系

强化对西南地方各民族的管理

(纲上 P78、79)

设理藩院管理民族事务,采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

蒙古

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

蒙疆

通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱;土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆

青藏

分别册封“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣

西南

沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”

理藩院

选必一 P63

(纲上78、79)(选一63)

(2)对外关系

康熙前期,组织两次雅克萨自卫反击战。1689年,中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

抗击沙俄

商贸、文化交流

西学东渐(略)

选必三 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

饮茶、钟表、服饰等文化交流

(2)对外关系

(纲上78、81、86)(选一65)(选二44)(选三9、58)

①性质:明清时期中国与周边一些国家间形成一种称为宗藩关系的国家关系体系。

②内涵:藩属国向明清朝廷“纳贡称臣”,接受明清皇帝的册封,使用明清皇帝年号,明清政府不干涉藩属国内政

③形成途径:不是通过武力形成的

④代表国:朝鲜、琉球、越南、缅甸

⑤解体:从1879年日本吞并琉球起,宗藩关系逐渐解体

闭关自守政策

藩属国(纲上98)

①内容:严厉禁止中国民间船只出海贸易;

严格约束外商在广州的活动及其与中国商民的交往;

②影响:中国逐渐落后于世界潮流。

(纲上81)

广州十三行(清)

中国文化在古代对外交往中对世界的影响

1. 明朝:

明初

正统

年间

明后期

金花银

两税法

江南部分税粮折银征送北京

一条鞭法

赋役合并,一概征银

赋税分夏税、秋粮

(米麦实物)

特点:赋役合一;化繁为简;赋役征银

简化了征收手续,削弱了农民对国家的依附关系。

赋役征银,促进了商品经济和资本主义萌芽的发展;

由实物税向货币税转变,增加了国家的财政收入

六、赋税制度

(2021·山东滨州高三上学期期末·9)《明史》载:政府田赋的征收,除了小部分钱钞以外,绝大部分是麻布、丝绢和米麦等。里甲正役中物料的征派,亦多是地方农民的土特产。这一做法( )

A.不利于商品经济发展

B.推动了税收政策调整

C.加重了劳动人民负担

D.有利于小农经济稳定

2. 清朝:

时间 男丁 丁银

康熙五十年 2462万余 335 万余两

1712年即康熙五十一年,规定“盛世滋丁,永不加赋”

1722年,雍正即位,宣布“摊丁入亩”

废除了新生人口的人头税

废除人头税,改征地丁银

朝代 制度 发展趋势

秦 田赋、人头税、徭役

汉 田赋、人头税、徭役、财产税

魏晋 租调制

唐朝 初期 租庸调制

晚期 两税法

宋 募役法

元 租庸调(北)、两税法(南)、科差

明 一条鞭法

清 摊丁入亩

1.征收标准:

2.赋役形式:

3.征收种类:

4.征收时间:

人丁为主 田亩为主

(以两税法为标志)

劳役、地租为主 实物为主 货币为主(以两税法、一条鞭法为标志)

繁杂 简单

(以一条鞭法为标志)

不定时 定时

(以两税法为标志)

1. 户籍制度

继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册

七、户籍制度和基层治理

明 朝

清 朝

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

户籍制度不再具有财政上的意义

宋朝

户籍分拥有土地、缴纳赋税的主户与没有土地的客户。

隋唐

“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,管理更严。

汉朝

丞相主管全国户籍工作,编入户籍的百姓成“编户齐民”。

秦朝

实行分类登记制度:除一般户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等。

战国

国家开始大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立。

元朝

按职业定户籍,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

明朝

以职业定户籍,以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”。

清朝

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

历史悠久,由复杂到简单;

人身依附关系逐渐减弱;

与土地、赋税制度逐渐分离;

传统户籍制度逐渐被废除

①专义中央集权制度的不断强化;

②统治者的改革;

③农民的反抗斗争;

④商品经济的发展;

⑤土地兼并和租佃关系的演变;

⑥财政危机;

⑦重农抑商思想的影响。

中国古代户籍制度发展趋势

影响户籍制度的因素

2. 基层组织与管理机制

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与旨在维护社会治安的保甲制合一

3. 社会保障

政府设养济院收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员

慈善组织兴起,有善堂、善会等慈善机构

清·奉天同善堂

令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤——明朝

(选一102)

(1)朝廷优抚

(2)民间救济

——明清

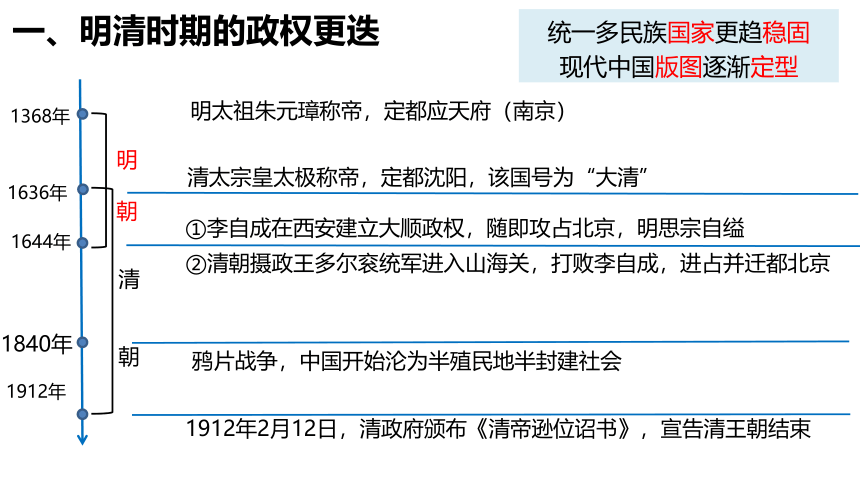

第六章 明清时期

1.版图奠定:明清两朝, 空前强化, 更趋稳固,现代中国的 逐渐定型,经济、文化、对外关系都有新的发展。

2.面临挑战:①世界形势发生了巨大变化: 后,世界逐渐连为一体,欧洲走出了 ,开始进入 ;新兴 取代传统 ,已成为世界大势所趋。②在中国,由于 和 的束缚;生产力的发展日益受到阻碍。统治者 ,拒绝扩大 ,进一步扼杀了中国跟上世界潮流的机会,埋下了近代中国 的伏笔。

专制集权

统一多民族国家

版图

新航路开辟

中世纪

资本主义社会

工业文明

农业文明

传统经济结构

专制体制

故步自封

对外交往

落后挨打

第一节 明清时期的政权更替和内政外交

第十三课 从明朝建立到清军入关 P72

第十四课 清朝前中期的鼎盛与危机 P77

第十五课 明至清中叶的经济与文化 P83

第一课 中国古代政治制度的形成与发展 P5

第四课 中国历代变法与改革 P23

第五课 中国古代官员的选拔与管理 P30

第八课 中国古代的法治与教化 P44

第十一课 中国古代的民族关系与对外交往 P60

第十六课 中国赋税制度的演变 P92

第十七课 中国古代的户籍制度与社会治理 P98

《选必一》

《纲要上》

《选必三》

第二课 中华文化的世界意义 P8

第十课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展 P55

一、明清时期的政权更迭

明太祖朱元璋称帝,定都应天府(南京)

①李自成在西安建立大顺政权,随即攻占北京,明思宗自缢

清太宗皇太极称帝,定都沈阳,该国号为“大清”

②清朝摄政王多尔衮统军进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京

1912年2月12日,清政府颁布《清帝逊位诏书》,宣告清王朝结束

明

朝

清

朝

1912年

1644年

1636年

1368年

1840年

鸦片战争,中国开始沦为半殖民地半封建社会

统一多民族国家更趋稳固

现代中国版图逐渐定型

西跨葱岭

西北达巴尔喀什池

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北外兴安岭和库页岛

东临太平洋

东南到台湾及附属岛屿,钓鱼岛、赤尾屿等

南到南海诸岛

西南抵喜马拉雅山脉

清朝行政区划:

包括18个省,

5个将军辖区,

2个办事大臣辖区

二、政治制度与施政措施

1.明朝

(1)内阁的设立(纲要上 P72)

1380年,明太祖废除宰相和中书省

背景

皇帝需要直接领导六部等具体职能部门,工作压力成倍增加

明初四大案

即胡惟庸案、蓝玉案、空印案和郭桓案,是明太祖为消灭他认为对朝廷有威胁的人、整顿吏治、惩治贪污而策划的著名四大事件或屠杀。仅胡惟庸案受株连至死或已死而追夺爵除的开国功臣有李善长等1公、21侯,株连杀戮者达3万余人。

明太祖

皇权对相权的彻底胜利

皇帝

吏

部

户

部

礼

部

兵

部

刑

部

工

部

亲自掌管

据载在洪武十七年(1384)九月十四至二十一日的八天之内,诸司奏章即多达1660件,共3391事。

——张帆《中国古代简史》

“百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡”

“幸福的烦恼”

性质

——常设的辅佐皇帝处理政务的秘书机构(纲要上 P72)

殿阁大学士

“批红”

“票拟”

明朝中后期,有的大学士深得皇帝信任,权力很大,被比喻为宰相。

明成祖

公务递交

皇帝

六部

——逐渐成为事实上的行政中枢(选必一 P5)

工作职责

地位

(2020·北京高考·3)六部是中国古代重要的行政机构。以下对于六部的描述,按时间顺序排列正确的是( )

①各自分署,直接对皇帝负责

②隶属于中书省

③隶属于尚书省

④增设外务部等机构,六部之名渐废

A.③②①④ B.①③②④ C.②③①④ D.④②③①

(2)宦官参政(纲要上 P73)

皇帝

六部

内阁

“批红”

“票拟”

司礼监

公务递交

代理

协助

特务机构

控制提督

明朝锦衣卫的标配:绣春刀、飞鱼服

①协助甚至代理皇帝批红

②负责提督东厂、控制锦衣卫,以对官民的言行进行监视、侦查并有权逮捕、施刑

(3)张居正改革(选必一 P23)

封建化进程

商鞅变法

立封建促统一

北魏孝文帝改革

行汉化促融合

固封建促富强

王安石变法

张居正改革

春秋战国

北朝

北宋、明

背景:明朝中后期,政治日益腐败,府库空虚,土地兼并严重,

农民纷起反抗,统治危机不断加深

改革措施

故辅居正,受遗辅政,事皇祖者十年,肩劳任怨,举废饬弛,弼成万历初年之治。其时中外义安,海内殷阜,纪纲法度,莫不修明。功在社稷,日久论定,人益追思。

——《明史·张居正》

国家财政收入增加

社会矛盾相对缓和

严重的封建统治危机得到暂时缓解

影响

整肃吏治、加强管理考核、裁减开支、清丈土地、改革税制

(2020·山东济宁三模·5)明朝景泰元年(1450年),“以边事孔棘,令天下纳粟、纳马者入监读书,限千人止”,后纳银也可入监。万历三年(1575年),张居正认为“方今急务,惟在正人心、明学求”,奏请明神宗取消景泰以来的做法,并考核现有生员,学业期满文理不通的发充胥吏或罢黜为民。张居正的这一举措( )

A.解决了明代选官制度的积弊

B.放松了政府对士人的人身控制

C.增加了中央政府的财政收入

D.体现了士大夫经世致用的抱负

(4)地方行政(选必一 P6)

明朝 省、府、县 三级制

清朝 省、府、县 三级制

制度

变化

朝廷派出巡抚、巡按

逐渐总揽一省之权

布政使司(民政)

按察使司(司法)

都指挥使司(军政)

省一级的权力分割

中央对地方的管控

巡抚成为一省长官

设总督掌管军政大权

清朝的新变化

明朝行政体系示意图

“科道”(清朝合一)

“里甲制”

既“十家连坐”,又“十家连心”

南赣:王守仁 十家牌法

补充:

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

(2021·山东临沂二模·5)明初进行官制改革,丞相、三省制为府、部、院、寺所替代,从地方到中央都是军、政、司法三权分离,由一卿独尊变为六部、通政司、都察院、大理寺九卿并列。这一改革( )

A.有利于政令畅通政权稳定

B.削弱了长期以来士族阶层统治

C.极大地增强了社会发展的活力

D.使专制主义中央集权达到顶峰

2. 清朝

(1)“康乾盛世”

清朝皇帝康熙、雍正、乾隆在位期间,出现了长达100多年的鼎盛时期,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓并巩固。(纲上77)

(2)文字狱

(4)奏折制度

(3)军机处

起草或处理机要文书

在皇帝监督下工作

日夜轮班,商议军情

养心殿

军机处

内阁

掌管处理全国军政事务的中枢秘书机构

更直接、广泛地获取信息;提高了决策效率;强化了对官僚机构的控制。

迅速、机密

(5)统治危机

政治 政治腐败

经济 土地、粮食等资源紧缺,人地矛盾突出

社会 农民起义不断

(白莲教及其支派天理教起义)

外交 西方列强在东南沿海频繁活动

要求扩大对华贸易,开拓中国市场

(纲上 P80-81)

“摊丁入亩”

1793年,乾隆接见马戛尔尼

中国古代专制主义中央集权制度的演变

三、官员的选拔与管理

①乡试:每三年在各省省城举行,考中者称为“举人”

②会试:由礼部主持,于乡试次年春天举行,举人考中者称为“贡士”

③殿试:在会试后举行,名义上由皇帝主持,贡士通过者为“进士”

1. 选拔——科举制(选一P32)

国子监和府州县学的学生

(1)级别

(2)考生

(3)分卷

2. 考核(选一 P32-33)

明朝 考满 性质 对官员任职期满的考核

类别 官员任现职满三年称“初考”,

满六年称“再考”,满九年称“通考”

作用 考核结果分称职、平常、不称职三等,

是决定官员正常升迁或降、调的依据

考察 性质 对官员任职期间的考核

类别 外地官员三年一次的朝觐考察

京官六年一次的京察

作用 重在查处官员的贪、酷和不作为

清朝 考课 包括三年一次的京察和大计,分别考察京官和外省文官

3. 监察(选一 P33)

明清

科 道

都察院

六科给事中

(监察御史)

巡按

(制敕、封还驳正、稽查)

特点:逐渐制度化 、专职化、体系化、约下不约上。

四、法律与教化

1.法律

以唐律为蓝本制定《大明律》

在司法实践中特别重视“例”,曾数次重修《问刑条例》

开创了律例合编的体例

法典沿袭《大明律》,制定了《大清律例》

清朝——

明朝

2.教化:乡约的发展

①乡约宣讲明太祖“六谕”,主劝谕,但也有禁约成分,乡约逐渐带有强制力

②儒学士人引用《大明律》解释六谕,不遵乡约要受处罚,甚至治罪

乡约基本延续明朝的模式,宣讲的内容是康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,宣讲时常引用《大清律例》。

(选一47)

乡约渐趋具有约束力,并与法律合流

清朝

明朝

五、民族关系与对外交往

1. 明朝

(1)民族关系

乌思藏

瓦剌:1449 土木堡之变

鞑靼:1571 俺答汗和议

乌思藏:册封法王、王;

行都指挥使司;

任用藏族上层;

东北:奴儿干都司

封授女真首领

(纲要上 P74)

中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

(选必一 P62-63)

(培养各种民族文字翻译人才)

边疆管理

①防御:修筑长城,“九边”军镇

②交流:开放马市,开展贸易

机构设置

东北——

设都司、卫、所

西北——

赤斤蒙古、沙洲、哈密等卫

西南——

土司制度

西藏——

敕封僧俗领袖“王”“法王”

建立羁縻都司

进行经济交流贡赐、茶马贸易

(2)对外交往

(纲上 P73-74)

16C中期,葡萄牙人获得了濠镜澳租住权

荷兰和西班牙先后占据台湾岛的南部和北部

明朝末年,西班牙被荷兰击败,退出台湾

倭寇出没沿海,烧杀抢掠,造成巨大破坏

利玛窦与徐光启翻译《几何原本》

明末清初的西学东渐

(选比三 P9)

(纲上 P86-87)

李之藻、利玛窦《坤舆万国全图》

(2)对外交往

(纲上73、74、83、84、86、87)(选三9、12、53、57、58)

东南沿海形势稳定下来,朝廷遂放松了对私人海外贸易的限制。

欧洲人造出了自己的活字印刷机,大大推动了文艺复兴运动和宗教改革,促进了思想解放和社会进步。

(2020·天津南开区一模·3)晚明某历史文献中记载:“今诸夷进贡方物,仅有其名耳,大都草率不堪……而朝廷所赐缯、帛、靴、帽之属,尤极不堪,一着即破碎矣……且近来物值则工匠侵没(侵吞)于外,供亿(供应)则厨役克减于内,狼子野心,且有谇语(责骂);谇语不已,且有挺白刃而相向者,甚非柔远之道也。”该材料可以用来说明朝贡贸易( )

A.包含一定的商业利益

B.遵循“厚往薄来”的原则

C.带有强烈的政治色彩

D.导致中央与地方矛盾尖锐

2. 清朝

地域 成就 具体表现

东南 统一台湾

西北 稳定新疆

西南 管辖西藏

改土归流

1662年,郑成功收复台湾。1683年,清军渡海远征,郑氏投降。清朝在台湾设府,隶属福建省。

平定准噶尔部和天山南路维吾尔贵族大小和卓叛乱。在蒙古族地区设立盟、旗两级单位进行统治。1762年,在新疆设立伊犁将军,总领军政事务。

册封宗教领袖:达赖、班禅。设驻藏大臣,代表中央共同治理西藏。颁布《钦定藏内善后章程》,以法律形式明确中央对西藏地方的管辖权。

(1)民族关系

强化对西南地方各民族的管理

(纲上 P78、79)

设理藩院管理民族事务,采取因地制宜的政策,尊重各民族的社会习俗和宗教信仰,优待各族上层分子,保证了局势的稳定。

蒙古

通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

蒙疆

通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱;土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆

青藏

分别册封“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏大臣

西南

沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”

理藩院

选必一 P63

(纲上78、79)(选一63)

(2)对外关系

康熙前期,组织两次雅克萨自卫反击战。1689年,中俄签订《尼布楚条约》,从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

抗击沙俄

商贸、文化交流

西学东渐(略)

选必三 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

饮茶、钟表、服饰等文化交流

(2)对外关系

(纲上78、81、86)(选一65)(选二44)(选三9、58)

①性质:明清时期中国与周边一些国家间形成一种称为宗藩关系的国家关系体系。

②内涵:藩属国向明清朝廷“纳贡称臣”,接受明清皇帝的册封,使用明清皇帝年号,明清政府不干涉藩属国内政

③形成途径:不是通过武力形成的

④代表国:朝鲜、琉球、越南、缅甸

⑤解体:从1879年日本吞并琉球起,宗藩关系逐渐解体

闭关自守政策

藩属国(纲上98)

①内容:严厉禁止中国民间船只出海贸易;

严格约束外商在广州的活动及其与中国商民的交往;

②影响:中国逐渐落后于世界潮流。

(纲上81)

广州十三行(清)

中国文化在古代对外交往中对世界的影响

1. 明朝:

明初

正统

年间

明后期

金花银

两税法

江南部分税粮折银征送北京

一条鞭法

赋役合并,一概征银

赋税分夏税、秋粮

(米麦实物)

特点:赋役合一;化繁为简;赋役征银

简化了征收手续,削弱了农民对国家的依附关系。

赋役征银,促进了商品经济和资本主义萌芽的发展;

由实物税向货币税转变,增加了国家的财政收入

六、赋税制度

(2021·山东滨州高三上学期期末·9)《明史》载:政府田赋的征收,除了小部分钱钞以外,绝大部分是麻布、丝绢和米麦等。里甲正役中物料的征派,亦多是地方农民的土特产。这一做法( )

A.不利于商品经济发展

B.推动了税收政策调整

C.加重了劳动人民负担

D.有利于小农经济稳定

2. 清朝:

时间 男丁 丁银

康熙五十年 2462万余 335 万余两

1712年即康熙五十一年,规定“盛世滋丁,永不加赋”

1722年,雍正即位,宣布“摊丁入亩”

废除了新生人口的人头税

废除人头税,改征地丁银

朝代 制度 发展趋势

秦 田赋、人头税、徭役

汉 田赋、人头税、徭役、财产税

魏晋 租调制

唐朝 初期 租庸调制

晚期 两税法

宋 募役法

元 租庸调(北)、两税法(南)、科差

明 一条鞭法

清 摊丁入亩

1.征收标准:

2.赋役形式:

3.征收种类:

4.征收时间:

人丁为主 田亩为主

(以两税法为标志)

劳役、地租为主 实物为主 货币为主(以两税法、一条鞭法为标志)

繁杂 简单

(以一条鞭法为标志)

不定时 定时

(以两税法为标志)

1. 户籍制度

继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

黄册

七、户籍制度和基层治理

明 朝

清 朝

今丁银既皆摊入地粮,而滋生人户,又钦遵康熙五十二年皇祖恩旨,永不加赋。则五年编审,不过沿袭虚文,无裨实政……嗣后编审之例,著永行停止。

——乾隆三十七年(1772年)上谕

户籍制度不再具有财政上的意义

宋朝

户籍分拥有土地、缴纳赋税的主户与没有土地的客户。

隋唐

“大索貌阅”,重新核定户籍。唐承隋制,管理更严。

汉朝

丞相主管全国户籍工作,编入户籍的百姓成“编户齐民”。

秦朝

实行分类登记制度:除一般户籍外,宗室籍、宦籍、市籍等。

战国

国家开始大规模编排民户,制定户籍;户籍制度逐步确立。

元朝

按职业定户籍,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

明朝

以职业定户籍,以里甲制为基础,制造户籍册,称“黄册”。

清朝

户籍管理相对松弛,乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

历史悠久,由复杂到简单;

人身依附关系逐渐减弱;

与土地、赋税制度逐渐分离;

传统户籍制度逐渐被废除

①专义中央集权制度的不断强化;

②统治者的改革;

③农民的反抗斗争;

④商品经济的发展;

⑤土地兼并和租佃关系的演变;

⑥财政危机;

⑦重农抑商思想的影响。

中国古代户籍制度发展趋势

影响户籍制度的因素

2. 基层组织与管理机制

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

兼具区划和户籍管理性质的乡里制

与旨在维护社会治安的保甲制合一

3. 社会保障

政府设养济院收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员

慈善组织兴起,有善堂、善会等慈善机构

清·奉天同善堂

令各地有司优抚高年平民,八十岁以上月给米五斗、酒三斗、肉五斤——明朝

(选一102)

(1)朝廷优抚

(2)民间救济

——明清

同课章节目录