统编版必修上册 14.1 故都的秋 课件(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版必修上册 14.1 故都的秋 课件(共65张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-28 14:06:24 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

“小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花”,

春天是诗意的;

“接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红”,

夏天是明丽的;

那么,秋天呢?

(请同学们打出关于秋天的诗文)

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

—王实甫fǔ《西厢记》

2021/12/24

2

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》

梧桐更兼细雨,

到黄昏,点点滴滴。

----李清照《声声慢》

已觉秋窗秋不尽,那堪秋雨助凄凉。

——林黛玉

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

草拂之而色变,木遭之而叶脱。

其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

——欧阳修《秋声赋》

.·陈益夫·陈益夫

5

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

—— 王勃《滕王阁序》

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

--毛泽东《沁园春.长沙》

可 闻 可 见

秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨

秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水

秋有形——

天高云淡 北雁南飞

一片自然风景就是一个心灵的世界

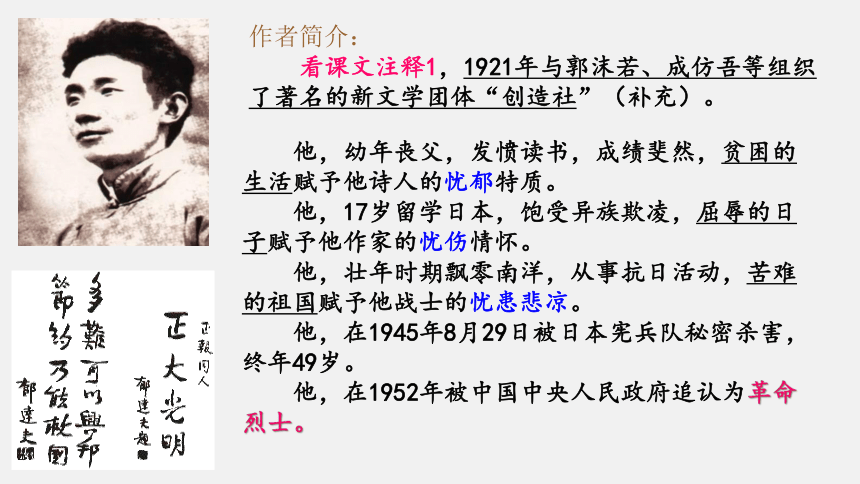

他,幼年丧父,发愤读书,成绩斐然,贫困的生活赋予他诗人的忧郁特质。

他,17岁留学日本,饱受异族欺凌,屈辱的日子赋予他作家的忧伤情怀。

他,壮年时期飘零南洋,从事抗日活动,苦难的祖国赋予他战士的忧患悲凉。

他,在1945年8月29日被日本宪兵队秘密杀害,终年49岁。

他,在1952年被中国中央人民政府追认为革命烈士。

作者简介:

看课文注释1,1921年与郭沫若、成仿吾等组织了著名的新文学团体“创造社”(补充)。

郁达夫代表作:

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》

中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《江南的冬景》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。

.·陈益夫·陈益夫

10

写作背景

此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,也是对整个人生的感受。

一、解 题

故都的秋(1934.8)

“故都”指哪?

改成 “北平的秋”,是否更好?

1928年,北伐战争后,首都迁回南京,北京改名为北平,隶属于南京国民政府行政院。1949年北平改为北京。

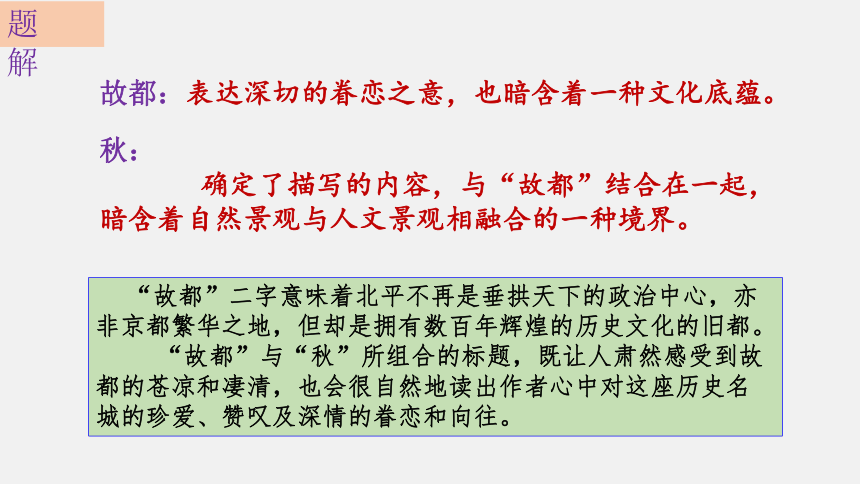

故都:表达深切的眷恋之意,也暗含着一种文化底蕴。

秋:

确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

T’ji

题 解

“故都”二字意味着北平不再是垂拱天下的政治中心,亦非京都繁华之地,但却是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都。

“故都”与“秋”所组合的标题,既让人肃然感受到故都的苍凉和凄清,也会很自然地读出作者心中对这座历史名城的珍爱、赞叹及深情的眷恋和向往。

content

音正形准

一椽( )

落蕊( )

平仄( )

廿四桥( )

潭柘寺( )

房檩( )

譬如( )

颓废( )

鲈鱼( )

chuán

ruǐ

zè

niàn

zhè

lǐn

pì

tuí

lú

混沌( )

hùn dùn

混:hùn

hún :混蛋、混球儿、混水摸鱼(混/浑)

着单衣( )

zhuó

夹袄( )

jiá

阅读全文,思考:

“故都的秋”有哪些特点?

哪几节具体写了“故都的秋”?

其他几节写了什么内容?

(请给每一节标上序号,共14节)

在作者笔下,“故都的秋” 呈现出什么特点?

可是啊,北国的秋,

却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文章的文眼

故都的秋:清、静、悲凉

提纲挈qiè领,奠定基调

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

改写:

无论在什么地方的秋天都很好,可是北国之秋却特别的清净和悲凉。我从杭州赶到青岛再赶到北平,就是想饱尝这故都的秋味。

原文用了停顿和反复,深沉咏叹的语调(抒情话语),把读者带入舒缓、平静又略微感伤的氛围中,富有感染力。

思考:

真正描写“故都的秋”在哪几节?

第3--11段

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

读第1--2节,思考:

第2节写了什么内容?两节用了什么手法?有何作用?

故都的秋:清、静、悲凉 饱尝故都的秋味

江南的秋:慢、润、淡、清凉 看不饱,尝不透,赏玩不到十足

秋蝉 演唱:费玉清 词:李子恒 曲:李子恒

听我把春水叫寒

看我把绿叶催黄

谁道秋霞一心愁

烟波林野意悠悠

花落红花落红

红了枫红了枫

展翅任翔双玉燕

我这薄衣过得残冬

总归是秋天 总归是秋天

春走了 夏也去 秋意浓

秋去冬来 美景不再

莫教好春 逝匆匆

莫教好春 逝匆匆

北国之秋:清、静、悲凉(饱尝)

南国之秋:慢、润、淡、清凉

看不饱,尝不透

赏玩不到十足

对比。从不同方面说南方之秋味不足,反衬北国之秋味足,值得赏玩,突出北国之秋的清、静、悲凉。

表达对故都之秋的眷恋向往之情。

对比一

第1—2节:写北国之秋、江南之秋的不同特点及感受。

第3—11节:具体描写“故都的秋”。

第13节:

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿niàn四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

南国的秋 本体 北国的秋

黄酒 喻体 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

对比二

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。(第13节)

南国的秋 本体 北国的秋

黄酒 喻体 白干

馍馍

稀饭

大蟹

鲈鱼

骆驼

黄犬

对比二

温和可口

回味不永

浓烈后劲足

如秋之内蕴

稠润

不浓易饿

敦实耐饥

如秋之隽永

细腻秀美

剔刺而食

粗壮威严,大快朵颐

得秋之爽气

机灵活泼逗玩邀宠

。 对比,进一步赞颂北国之秋(味浓,可饱尝),突出对北国之秋的向往之情。

首尾照应,构思巧妙。

味淡

味浓(饱尝)

大快朵颐yí:形容大饱口福、痛快淋漓地大吃一通、非常快活的享受美食。

沉稳刻苦,跋涉千里

有秋之厚重、辽阔

第14节:

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

直抒胸臆,表达对故都之秋的无比眷恋。

王小波《爱你就像爱生命》(书信作品)

第12节:找出最能体现本段观点的句子,同时思考本段讲了几层意思?

有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废的色彩,所以中国的诗文里,赞颂秋的文字特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?我虽则外国诗文念的不多,也不想开出帐来,做一篇秋的诗歌散文钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,或各国的诗文的Anthology来,总能够看到许多关于秋的歌颂和悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定能感到一种不能自已的深情,秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

观点句:足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触来的。

1.国别阶级有异,悲秋之感却同

2.故都之秋最能代表秋的深味

中国文人比外国文人感受到更深的秋味,这“中国的秋的深味”指什么?

由于秋自身的特点,置身于秋,多让人感到萧条、悲凉、凄清、寂寥等愁情。

与个人境遇结合起来,关于秋味的意境将更加深远,有不得志的悲凉,有对人生短暂的感慨,有对人已暮年的感叹,有思乡、相思等万千愁绪。

秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

唉,天可真凉了

——(这了字念得很高,拖得很长)

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

(1)品味了郁达夫眼中和心中的故都的秋的清、静、悲凉,感悟了作者深沉的民族感情。

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

——王安石

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

——郁达夫《一个人在途上》

今天的这两棵枣树,结满了青青的枣子,风起的半夜里,老有极熟的枣子辞枝自落。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

文化寻根(作者说中国的文人与秋的关系特别深)

阮籍《咏怀》:开秋肇zhào 凉气,蟋蟀鸣床帷。

宋玉《九辩》: 悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起

骆宾王《在狱咏蝉》:西陆蝉声唱,南冠客思深

欧阳修《秋声赋》:其意萧条,山川寂寥……

秋与中国的文人墨客,乃至政治人物结下了不解之缘,秋在中国是一种有深刻内涵的文化。

27

全文结构图

总起

分写

总括

南国之秋色味不如北国之秋

故都之秋,我减少寿命也要留住

(第13—14节)

(第12节)

故都的秋

(第1—2节)

国别阶级有异,悲秋之感却同

故都之秋最能代表秋的深味

故都的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡、清凉

记叙和描写(五幅秋景图)(第3—11节)

议论

听录音第3—11节,思考:作者在文中描写了五幅故都秋天的画面,请同学们分别为这五幅秋景图取个诗意的名字。

故都秋景图

小(破)院秋色

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋果(枣)奇景

语气 句式 声音 色彩 气味 触觉

小(破)院秋色

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽chuán破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

景物: 一椽破屋 很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声 一丝一丝漏下来的日光

破壁腰 喇叭似的 牵牛花的蓝朵

几根疏疏落落的尖细且长的秋草

动词:泡、坐、看、听、细数、静对

勾划:

1.本段的景物

(带上修饰词)

2.描写人物的动词

考前教学内容:

《故都的秋》《荷塘月色》

第二单元文章

《乡土中国》(看时间而定,同学们先完成卷子)

综合卷练习

早读安排:同学们根据期末卷题型,

先对课内知识全面而充分复习。

请同学们准备好《课时作业》P232--

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽chuán破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

一椽破屋 破壁腰——

衰败 沧桑感

很高很高碧绿的天色 ——

纯净高远

听得到青天下驯鸽的飞声——

静谧,以声(动)衬静

细数一丝一丝漏下来的日光——

悠闲、惬意、寂寞、悲凉

泡一碗浓茶——

牵牛花——

蓝色、白色:

紫黑色:

淡红色:

宁静、纯净

虽然清冷,却又沉重了点

尽管淡,但又鲜艳了些。

淡雅

冷色调

几根疏疏落落的尖细且长的秋草——

衰败、萧索(寂寞冷落之感)

文人雅趣

悲凉之美

醇厚苦味,

回味之甘

《多情剑客无情剑》的第三十九回“阿飞”一节里的一段对话:

他不愿阿飞再想这件事,忽然抬头笑道:“你看,这棵树上的梅花已开了。”

阿飞道:“嗯。”

李寻欢道:“你可知道已开了多少朵?”

阿飞道:“十七朵。”

李寻欢的心沉落了下去,笑容也已冻结。

因为他数过梅花。

他了解一个人在数梅花时,那是多么寂寞。

阿飞,男主角之一。本名沈飞,是一个多情的剑客,江湖号称“飞剑客”,是铁胆大侠“小李探花”李寻欢的知己。

古龙《多情剑客

无情剑》

——王安石

细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

写作特色:有声有色,视听结合(动静结合),情景交融(P233第9题写景主要特点补充)

景:所描绘的景物无一不显示出秋日小院的清幽、萧瑟。

情:透露出作者悠闲中的孤寂、落寞、悲凉。

情景

交融(想象中的真实)

表现了作者对故都之秋的向往、眷恋和孤寂落寞的悲凉感。

寂寞是一种清福——梁实秋

(第三节开头)

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。

这些平素让他魂牵梦萦的景色为什么不着力的写,而只是匆匆的一笔带过,反而写了一些平常的景物呢?

①从自己身边普通的事物来写对秋的感觉,容易引起读者的共鸣。

②从细小的东西入手,一草一木都渗透着秋味,细小的就这么有秋味,大处就更不用的说了。

③名胜游人如织,给人的感觉是暖的、热的。

本文的感情基调是清、静、悲凉。这些地方虽然让他魂牵梦萦,但作者只匆匆地一笔带过。

启发:围绕中心来选材,以情选景,不蔓不枝。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。

秋槐落蕊

写了视觉形象、嗅觉形象和触觉形象。寂静无人,独自徘徊,享受与自然交融的情趣,欣喜、闲适又寂寞、凄凉感觉,也流露了眷恋故都之秋的情怀。把读者带入故都之秋的清、静、悲凉之中。

无可奈何花落去

——晏殊《浣溪沙》

第四段:

——孙绍振《追求大雅和大俗的交融》

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

这些深沉的地方:

一条条扫帚的丝纹:

秋天给人的那种既细腻又清闲且有些落寞的情感体验。

寂寞、悠闲之情

第四段

生命即将终结,更显悲凉

衰弱

残声

啼唱

嘶叫

秋蝉残鸣

第五段

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

几声秋蝉的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋寂寥、悲凉的气氛。以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”了秋味。

旧梦豪华已化烟,渐趋枯淡入中年。——郁达夫

哪些词形容秋蝉的鸣叫?

秋雨话凉

(第6—10节)

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

来也匆匆,去也匆匆(利索 清爽)

一层秋雨一层凉(带来凉意)

北方的秋雨有着怎样的特点?

天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

衣着:样式传统(怀旧沧桑感),显雨后天气的清冷

一“咬”一“立”:悠闲、散淡

微叹互答的声调:落寞无奈,沧桑悲凉

都市闲人的衣着言行有何特点?

作者为什么单挑“都市闲人”加以刻画呢?

都市闲人更加贴近生活,更具有北国的特色

都市闲人口中的秋更真实,更显故都秋味的浓郁

流露出作者对 “都市闲人”无忧无虑生活的向往之情。

——孙绍振《追求大雅和大俗的交融》

秋果奇景

北方的果树,到秋天,也是一种奇景。第一是枣子树,屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期,等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

枣子树:屋角,墙头,茅房边上,灶房门口(处处生长,平常普通)

枣子颗儿:像橄榄又像鸽蛋似的

细叶:小椭圆形,显出淡绿微黄的颜色,正值佳秋

枣子红完:西北风,沙尘灰土

枣子、柿子、葡萄成熟时期:清秋佳日 最美的Golden Days 好景不长

北方的果树:屋角、墙头、茅屋边上、灶房门口的那些枣树给人无声无息、静悄悄的感觉,淡绿微黄的颜色也不艳丽,而“西北风”、“尘沙灰土”也给人以深深的凉意。看秋果体会到留恋悲凉之感。

品读小结:

作者在对这些秋景的具体描绘中,是如何体现故都的“清”、“静”、“悲凉”的特点的呢?

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

泡一碗浓茶

细数一丝一丝的日光

静对牵牛花

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

穿着青布单衣或夹袄的都市闲

人,咬着烟管,在雨后的斜桥

影里,上桥头树底下去一立,

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

的声调,微叹着互答……

像橄榄又像鸽蛋似的

这枣子颗儿,显出淡

绿微黄的颜色

清

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从色彩上看,以冷色调为主,突出秋的清冷

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

(4)学习了鉴赏写景散文的方法:①细读文本进入意境,把握情与景的关系,尤其注意品味景物所含的主观色彩。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

由此可见,散文鉴赏既要读懂作者笔下的客观景物,又要注意体会作者的情感,而对情感的体会还要结合作者的身世性格、审美取向和时代背景。

“故都”二字表明描写的地点,作者用“故都”而不用北平或北京,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

江南之秋色味不浓,赏玩不足

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

听得到青天下驯鸽的飞声

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……

静

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

以动衬静

悲凉

“一椽破屋”、“破壁腰中”、“疏疏落落的尖细且长的秋草”

萧条破败之感

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

落寞

“秋蝉的衰弱的残声”

“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了”

凄凉

“一粒沙中见世界,半瓣花上说人情”,郁达夫笔下的“故都的秋”在小院中每座低矮的破屋内外,在秋槐的每一朵落蕊里,在秋蝉的每一声残鸣中,在秋雨的每一个雨点中,在秋枣的每一丝微黄里,也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

我们跟着作者在北国的寻常巷陌里,体味秋的清、静、悲凉,字里行间感受作者的真情,对故都的深深的眷恋和内心的悲凉。

总结

郁达夫,三岁丧父,从17 岁开始,在异国生活十年,饱受屈辱和歧视。在个人性格方面,抑郁善感(身世性格);

在文艺和审美观方面,提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的文学”。他主张文学作品,都是作者的自叙传。(审美取向)。

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。(时代背景)

故都北京,即使在郁达夫这个时代,秋天里,明艳之色有,繁闹之境在,作者为什么避而不写?

艺术手法:以情驭景,以景显情。

散文鉴赏既要读懂作者笔下的客观景物,又要注意体会作者的情感,而对情感的体会还要结合作者的身世性格、审美取向和时代背景。

秋草的衰飒、落蕊的凋谢、秋蝉的残鸣正是生命盛放后的谢幕,对这种衰败的欣赏,正是郁达夫的审美情趣。欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生诗意的享受,是把秋的悲凉作为美来系统地欣赏,这是一种高雅的审美情趣。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生积极享受,这是一种高雅的审美情趣。

苏轼《赤壁赋》:秋风徐来,水波不兴

故都北京,即使在郁达夫这个时代,秋天里,明艳之

色有,繁闹之境在,作者为什么避而不写?

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

南国之秋色味不如北国之浓

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的寂寥、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

(1)品味了郁达夫眼中和心中的故都的秋的清、静、悲凉,感悟了作者深沉的民族感情。

(2)了解了本文以情驭景,以景显情,情景交融的写作技巧。

(3)体会了散文形散神聚的特点和严谨的结构。

(4)学习了鉴赏写景散文的方法:

①细读文本进入意境,把握情与景的关系,尤其注意品味景物所含的主观色彩。

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

(5)本文语言既有古典诗文的典雅,又有现代白话文的通俗。(大雅大俗,融为一体)

本课小结

《课时作业》P232第6题

6.B.青山绿水,白草绿叶黄花。

天净沙·秋(白朴)

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。青山绿水,白草红叶黄花。

C.人闲桂花落,夜静春山空。

关于这首诗中的桂花,颇有些分歧意见。一种解释是桂花有春花、秋花、四季花等不同种类,此处所写的当是春日开花的一种。另一种意见认为文艺创作不一定要照搬生活,现实生活中不可能同时出现的事物,在文艺创作中是允许的。

不过,这首诗是王维题友人所居的《皇甫岳云溪杂题五首》之一。五首诗每一首写一处风景,接近于风景写生,而不同于一般的写意画,因此,以解释为山中此时实有的春桂为妥。

4.B 前后分句主语一致时,主语放在关联词前面。

《赤壁赋》理解性默写答案

1、清风徐来,水波不兴。

2、诵明月之诗,歌窈窕之章。(引吭高歌的是……)

3、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

4、白露横江,水光接天。

5、纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

6、浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

7、如怨如慕,如泣如诉。(正面描写,悲凉幽怨)

8、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。(侧面描写)

9、舳舻千里,旌旗蔽空。(盛况)

10、酾酒临江,横槊赋诗。

11、况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,

驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

12、寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

13、哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

14、挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

15、逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。(江水、月亮)

16、耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭。

清晨,品一杯浓茶

白鸽高高飞翔

悠远清亮的鸽哨在深邃空旷的蓝天回荡,回荡

槐叶下一丝一丝的日光

将落寞洒向牵牛的蓝朵

稀疏的尖草

把影子拉得悠长悠长

昨夜的西风

摇落了一地的槐蕊

细细软软的沉寂我的心房

秋蝉衰弱的残声

似乎

在告白着什么

一层秋雨一层凉啦

咬一支烟管

桥头树底

去感受人生的苍凉吧

那满树的枣子

淡绿微黄

红了又落了

试用诗的语言品味故都秋的深味

让我们来学学元代的马致远,写曲《天净沙·秋思》吧!

《天净沙·秋思》

(原文)

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

根据课文内容,仿照“天净沙·秋思”写一首小曲。要求:使用列锦(名词罗列)的修辞手法。

让我们来学学元代的马致远,写曲《天净沙·秋思》吧!

《天净沙·秋思》

(原文)

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

《天净沙·秋思》

(仿写)

破屋浓茶小院,

漏光鸽声碧天,

秋草蓝朵残垣。

槐蕊铺地,

落寞人在故都。

课外练笔

模仿句式仿写:

北国之雪比起南国的雪来,正像是白酒之与红酒,米饭之与红薯,白鲸之与海蟹,白猫之与黑犬。

东方之美比起西方的美来,正像是旗袍之与塔裙,豆浆之与奶油,腊肉之与牛扒,黄鹂之与天鹅

“小楼一夜听春雨,

深巷明朝卖杏花”,

春天是诗意的;

“接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红”,

夏天是明丽的;

那么,秋天呢?

(请同学们打出关于秋天的诗文)

碧云天,黄叶地,

西风紧,北雁南飞。

晓来谁染霜林醉?

总是离人泪。

—王实甫fǔ《西厢记》

2021/12/24

2

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

——柳永《雨霖铃》

梧桐更兼细雨,

到黄昏,点点滴滴。

----李清照《声声慢》

已觉秋窗秋不尽,那堪秋雨助凄凉。

——林黛玉

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

草拂之而色变,木遭之而叶脱。

其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

——欧阳修《秋声赋》

.·陈益夫·陈益夫

5

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

—— 王勃《滕王阁序》

漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

--毛泽东《沁园春.长沙》

可 闻 可 见

秋有声——

秋风萧瑟 残荷听雨

秋有色——

霜叶黄花 秋草碧水

秋有形——

天高云淡 北雁南飞

一片自然风景就是一个心灵的世界

他,幼年丧父,发愤读书,成绩斐然,贫困的生活赋予他诗人的忧郁特质。

他,17岁留学日本,饱受异族欺凌,屈辱的日子赋予他作家的忧伤情怀。

他,壮年时期飘零南洋,从事抗日活动,苦难的祖国赋予他战士的忧患悲凉。

他,在1945年8月29日被日本宪兵队秘密杀害,终年49岁。

他,在1952年被中国中央人民政府追认为革命烈士。

作者简介:

看课文注释1,1921年与郭沫若、成仿吾等组织了著名的新文学团体“创造社”(补充)。

郁达夫代表作:

短篇小说:《沉沦》《春风沉醉的晚上》《迟桂花》

中篇小说:《迷羊》《她是一个弱女子》《出奔》

散文:《故都的秋》《江南的冬景》《北平的四季》

郁达夫的散文带有鲜明的自叙性质,充满了热情、浓郁、清新的情韵,毫不遮掩地表现了一个富有才情的知识分子在动乱社会里的苦闷心境,展现出一幅幅感伤、忧郁而又秀丽、隽永的情景交融的画面。

.·陈益夫·陈益夫

10

写作背景

此文写作于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,也是对整个人生的感受。

一、解 题

故都的秋(1934.8)

“故都”指哪?

改成 “北平的秋”,是否更好?

1928年,北伐战争后,首都迁回南京,北京改名为北平,隶属于南京国民政府行政院。1949年北平改为北京。

故都:表达深切的眷恋之意,也暗含着一种文化底蕴。

秋:

确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。

T’ji

题 解

“故都”二字意味着北平不再是垂拱天下的政治中心,亦非京都繁华之地,但却是拥有数百年辉煌的历史文化的旧都。

“故都”与“秋”所组合的标题,既让人肃然感受到故都的苍凉和凄清,也会很自然地读出作者心中对这座历史名城的珍爱、赞叹及深情的眷恋和向往。

content

音正形准

一椽( )

落蕊( )

平仄( )

廿四桥( )

潭柘寺( )

房檩( )

譬如( )

颓废( )

鲈鱼( )

chuán

ruǐ

zè

niàn

zhè

lǐn

pì

tuí

lú

混沌( )

hùn dùn

混:hùn

hún :混蛋、混球儿、混水摸鱼(混/浑)

着单衣( )

zhuó

夹袄( )

jiá

阅读全文,思考:

“故都的秋”有哪些特点?

哪几节具体写了“故都的秋”?

其他几节写了什么内容?

(请给每一节标上序号,共14节)

在作者笔下,“故都的秋” 呈现出什么特点?

可是啊,北国的秋,

却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

文章的文眼

故都的秋:清、静、悲凉

提纲挈qiè领,奠定基调

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

改写:

无论在什么地方的秋天都很好,可是北国之秋却特别的清净和悲凉。我从杭州赶到青岛再赶到北平,就是想饱尝这故都的秋味。

原文用了停顿和反复,深沉咏叹的语调(抒情话语),把读者带入舒缓、平静又略微感伤的氛围中,富有感染力。

思考:

真正描写“故都的秋”在哪几节?

第3--11段

秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。我的不远千里,要从杭州赶上青岛,更要从青岛赶上北平来的理由,也不过想饱尝一尝这“秋”,这故都的秋味。

江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡,并且又时常多雨而少风;一个人夹在苏州上海杭州,或厦门香港广州的市民中间,混混沌沌地过去,只能感到一点点清凉,秋的味,秋的色,秋的意境与姿态,总看不饱,尝不透,赏玩不到十足。秋并不是名花,也并不是美酒,那一种半开、半醉的状态,在领略秋的过程上,是不合适的。

读第1--2节,思考:

第2节写了什么内容?两节用了什么手法?有何作用?

故都的秋:清、静、悲凉 饱尝故都的秋味

江南的秋:慢、润、淡、清凉 看不饱,尝不透,赏玩不到十足

秋蝉 演唱:费玉清 词:李子恒 曲:李子恒

听我把春水叫寒

看我把绿叶催黄

谁道秋霞一心愁

烟波林野意悠悠

花落红花落红

红了枫红了枫

展翅任翔双玉燕

我这薄衣过得残冬

总归是秋天 总归是秋天

春走了 夏也去 秋意浓

秋去冬来 美景不再

莫教好春 逝匆匆

莫教好春 逝匆匆

北国之秋:清、静、悲凉(饱尝)

南国之秋:慢、润、淡、清凉

看不饱,尝不透

赏玩不到十足

对比。从不同方面说南方之秋味不足,反衬北国之秋味足,值得赏玩,突出北国之秋的清、静、悲凉。

表达对故都之秋的眷恋向往之情。

对比一

第1—2节:写北国之秋、江南之秋的不同特点及感受。

第3—11节:具体描写“故都的秋”。

第13节:

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿niàn四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

南国的秋 本体 北国的秋

黄酒 喻体 白干

稀饭 馍馍

鲈鱼 大蟹

黄犬 骆驼

对比二

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。(第13节)

南国的秋 本体 北国的秋

黄酒 喻体 白干

馍馍

稀饭

大蟹

鲈鱼

骆驼

黄犬

对比二

温和可口

回味不永

浓烈后劲足

如秋之内蕴

稠润

不浓易饿

敦实耐饥

如秋之隽永

细腻秀美

剔刺而食

粗壮威严,大快朵颐

得秋之爽气

机灵活泼逗玩邀宠

。 对比,进一步赞颂北国之秋(味浓,可饱尝),突出对北国之秋的向往之情。

首尾照应,构思巧妙。

味淡

味浓(饱尝)

大快朵颐yí:形容大饱口福、痛快淋漓地大吃一通、非常快活的享受美食。

沉稳刻苦,跋涉千里

有秋之厚重、辽阔

第14节:

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

直抒胸臆,表达对故都之秋的无比眷恋。

王小波《爱你就像爱生命》(书信作品)

第12节:找出最能体现本段观点的句子,同时思考本段讲了几层意思?

有些批评家说,中国的文人学士,尤其是诗人,都带着很浓厚的颓废的色彩,所以中国的诗文里,赞颂秋的文字特别的多。但外国的诗人,又何尝不然?我虽则外国诗文念的不多,也不想开出帐来,做一篇秋的诗歌散文钞,但你若去一翻英德法意等诗人的集子,或各国的诗文的Anthology来,总能够看到许多关于秋的歌颂和悲啼。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人,就是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定能感到一种不能自已的深情,秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋和关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

观点句:足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样地特别能引起深沉,幽远、严厉、萧索的感触来的。

1.国别阶级有异,悲秋之感却同

2.故都之秋最能代表秋的深味

中国文人比外国文人感受到更深的秋味,这“中国的秋的深味”指什么?

由于秋自身的特点,置身于秋,多让人感到萧条、悲凉、凄清、寂寥等愁情。

与个人境遇结合起来,关于秋味的意境将更加深远,有不得志的悲凉,有对人生短暂的感慨,有对人已暮年的感叹,有思乡、相思等万千愁绪。

秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?不过在中国,文字里有一个“秋士”的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了,可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

唉,天可真凉了

——(这了字念得很高,拖得很长)

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

(1)品味了郁达夫眼中和心中的故都的秋的清、静、悲凉,感悟了作者深沉的民族感情。

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

——王安石

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

——郁达夫《一个人在途上》

今天的这两棵枣树,结满了青青的枣子,风起的半夜里,老有极熟的枣子辞枝自落。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

文化寻根(作者说中国的文人与秋的关系特别深)

阮籍《咏怀》:开秋肇zhào 凉气,蟋蟀鸣床帷。

宋玉《九辩》: 悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰

曹操《观沧海》:秋风萧瑟,洪波涌起

骆宾王《在狱咏蝉》:西陆蝉声唱,南冠客思深

欧阳修《秋声赋》:其意萧条,山川寂寥……

秋与中国的文人墨客,乃至政治人物结下了不解之缘,秋在中国是一种有深刻内涵的文化。

27

全文结构图

总起

分写

总括

南国之秋色味不如北国之秋

故都之秋,我减少寿命也要留住

(第13—14节)

(第12节)

故都的秋

(第1—2节)

国别阶级有异,悲秋之感却同

故都之秋最能代表秋的深味

故都的秋:清、静、悲凉

江南的秋:慢、润、淡、清凉

记叙和描写(五幅秋景图)(第3—11节)

议论

听录音第3—11节,思考:作者在文中描写了五幅故都秋天的画面,请同学们分别为这五幅秋景图取个诗意的名字。

故都秋景图

小(破)院秋色

秋槐落蕊

秋蝉残声

秋雨话凉

秋果(枣)奇景

语气 句式 声音 色彩 气味 触觉

小(破)院秋色

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽chuán破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

景物: 一椽破屋 很高很高的碧绿的天色

青天下驯鸽的飞声 一丝一丝漏下来的日光

破壁腰 喇叭似的 牵牛花的蓝朵

几根疏疏落落的尖细且长的秋草

动词:泡、坐、看、听、细数、静对

勾划:

1.本段的景物

(带上修饰词)

2.描写人物的动词

考前教学内容:

《故都的秋》《荷塘月色》

第二单元文章

《乡土中国》(看时间而定,同学们先完成卷子)

综合卷练习

早读安排:同学们根据期末卷题型,

先对课内知识全面而充分复习。

请同学们准备好《课时作业》P232--

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽chuán破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

一椽破屋 破壁腰——

衰败 沧桑感

很高很高碧绿的天色 ——

纯净高远

听得到青天下驯鸽的飞声——

静谧,以声(动)衬静

细数一丝一丝漏下来的日光——

悠闲、惬意、寂寞、悲凉

泡一碗浓茶——

牵牛花——

蓝色、白色:

紫黑色:

淡红色:

宁静、纯净

虽然清冷,却又沉重了点

尽管淡,但又鲜艳了些。

淡雅

冷色调

几根疏疏落落的尖细且长的秋草——

衰败、萧索(寂寞冷落之感)

文人雅趣

悲凉之美

醇厚苦味,

回味之甘

《多情剑客无情剑》的第三十九回“阿飞”一节里的一段对话:

他不愿阿飞再想这件事,忽然抬头笑道:“你看,这棵树上的梅花已开了。”

阿飞道:“嗯。”

李寻欢道:“你可知道已开了多少朵?”

阿飞道:“十七朵。”

李寻欢的心沉落了下去,笑容也已冻结。

因为他数过梅花。

他了解一个人在数梅花时,那是多么寂寞。

阿飞,男主角之一。本名沈飞,是一个多情的剑客,江湖号称“飞剑客”,是铁胆大侠“小李探花”李寻欢的知己。

古龙《多情剑客

无情剑》

——王安石

细数落花因坐久,缓寻芳草得归迟。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

写作特色:有声有色,视听结合(动静结合),情景交融(P233第9题写景主要特点补充)

景:所描绘的景物无一不显示出秋日小院的清幽、萧瑟。

情:透露出作者悠闲中的孤寂、落寞、悲凉。

情景

交融(想象中的真实)

表现了作者对故都之秋的向往、眷恋和孤寂落寞的悲凉感。

寂寞是一种清福——梁实秋

(第三节开头)

不逢北国之秋,已将近十余年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘zhè寺的钟声。

这些平素让他魂牵梦萦的景色为什么不着力的写,而只是匆匆的一笔带过,反而写了一些平常的景物呢?

①从自己身边普通的事物来写对秋的感觉,容易引起读者的共鸣。

②从细小的东西入手,一草一木都渗透着秋味,细小的就这么有秋味,大处就更不用的说了。

③名胜游人如织,给人的感觉是暖的、热的。

本文的感情基调是清、静、悲凉。这些地方虽然让他魂牵梦萦,但作者只匆匆地一笔带过。

启发:围绕中心来选材,以情选景,不蔓不枝。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。

秋槐落蕊

写了视觉形象、嗅觉形象和触觉形象。寂静无人,独自徘徊,享受与自然交融的情趣,欣喜、闲适又寂寞、凄凉感觉,也流露了眷恋故都之秋的情怀。把读者带入故都之秋的清、静、悲凉之中。

无可奈何花落去

——晏殊《浣溪沙》

第四段:

——孙绍振《追求大雅和大俗的交融》

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

这些深沉的地方:

一条条扫帚的丝纹:

秋天给人的那种既细腻又清闲且有些落寞的情感体验。

寂寞、悠闲之情

第四段

生命即将终结,更显悲凉

衰弱

残声

啼唱

嘶叫

秋蝉残鸣

第五段

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

几声秋蝉的哀鸣足以牵动作者心魂,渲染了故都之秋寂寥、悲凉的气氛。以动衬静,令人顿生“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”之感,加“浓”了秋味。

旧梦豪华已化烟,渐趋枯淡入中年。——郁达夫

哪些词形容秋蝉的鸣叫?

秋雨话凉

(第6—10节)

还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样。

在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

比南方下得奇,下得有味,下得更像样。

来也匆匆,去也匆匆(利索 清爽)

一层秋雨一层凉(带来凉意)

北方的秋雨有着怎样的特点?

天又晴了,太阳又露出脸来了,着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底下去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着地说:

“唉,天可真凉了——”(这了字念得很高,拖得很长。)

“可不是吗?一层秋雨一层凉了!”

北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

衣着:样式传统(怀旧沧桑感),显雨后天气的清冷

一“咬”一“立”:悠闲、散淡

微叹互答的声调:落寞无奈,沧桑悲凉

都市闲人的衣着言行有何特点?

作者为什么单挑“都市闲人”加以刻画呢?

都市闲人更加贴近生活,更具有北国的特色

都市闲人口中的秋更真实,更显故都秋味的浓郁

流露出作者对 “都市闲人”无忧无虑生活的向往之情。

——孙绍振《追求大雅和大俗的交融》

秋果奇景

北方的果树,到秋天,也是一种奇景。第一是枣子树,屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株地长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期,等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子、柿子、葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。

枣子树:屋角,墙头,茅房边上,灶房门口(处处生长,平常普通)

枣子颗儿:像橄榄又像鸽蛋似的

细叶:小椭圆形,显出淡绿微黄的颜色,正值佳秋

枣子红完:西北风,沙尘灰土

枣子、柿子、葡萄成熟时期:清秋佳日 最美的Golden Days 好景不长

北方的果树:屋角、墙头、茅屋边上、灶房门口的那些枣树给人无声无息、静悄悄的感觉,淡绿微黄的颜色也不艳丽,而“西北风”、“尘沙灰土”也给人以深深的凉意。看秋果体会到留恋悲凉之感。

品读小结:

作者在对这些秋景的具体描绘中,是如何体现故都的“清”、“静”、“悲凉”的特点的呢?

碧绿的天色

牵牛花的蓝朵

泡一碗浓茶

细数一丝一丝的日光

静对牵牛花

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

穿着青布单衣或夹袄的都市闲

人,咬着烟管,在雨后的斜桥

影里,上桥头树底下去一立,

遇见熟人,便会用了缓慢悠闲

的声调,微叹着互答……

像橄榄又像鸽蛋似的

这枣子颗儿,显出淡

绿微黄的颜色

清

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从色彩上看,以冷色调为主,突出秋的清冷

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

(4)学习了鉴赏写景散文的方法:①细读文本进入意境,把握情与景的关系,尤其注意品味景物所含的主观色彩。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

由此可见,散文鉴赏既要读懂作者笔下的客观景物,又要注意体会作者的情感,而对情感的体会还要结合作者的身世性格、审美取向和时代背景。

“故都”二字表明描写的地点,作者用“故都”而不用北平或北京,更带有一种文化底蕴和历史沧桑感,也包含有深切的眷恋之情。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

王安石罢相后无事可做,整日寻访揽胜,独坐无聊,就细数落花,一个“久”字,透出的是孤单落寞的心情。

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

南国之秋,当然也是有它的特异的地方的,比如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

江南之秋色味不浓,赏玩不足

请同学阅读课文的倒数第二段,完成下面的表格:

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

听得到青天下驯鸽的飞声

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……

静

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

以动衬静

悲凉

“一椽破屋”、“破壁腰中”、“疏疏落落的尖细且长的秋草”

萧条破败之感

铺得满地的秋槐的“落蕊”,“灰土上留下来的扫帚的丝纹”

落寞

“秋蝉的衰弱的残声”

“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落地下起雨来了”

凄凉

“一粒沙中见世界,半瓣花上说人情”,郁达夫笔下的“故都的秋”在小院中每座低矮的破屋内外,在秋槐的每一朵落蕊里,在秋蝉的每一声残鸣中,在秋雨的每一个雨点中,在秋枣的每一丝微黄里,也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。

我们跟着作者在北国的寻常巷陌里,体味秋的清、静、悲凉,字里行间感受作者的真情,对故都的深深的眷恋和内心的悲凉。

总结

郁达夫,三岁丧父,从17 岁开始,在异国生活十年,饱受屈辱和歧视。在个人性格方面,抑郁善感(身世性格);

在文艺和审美观方面,提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的文学”。他主张文学作品,都是作者的自叙传。(审美取向)。

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。(时代背景)

故都北京,即使在郁达夫这个时代,秋天里,明艳之色有,繁闹之境在,作者为什么避而不写?

艺术手法:以情驭景,以景显情。

散文鉴赏既要读懂作者笔下的客观景物,又要注意体会作者的情感,而对情感的体会还要结合作者的身世性格、审美取向和时代背景。

秋草的衰飒、落蕊的凋谢、秋蝉的残鸣正是生命盛放后的谢幕,对这种衰败的欣赏,正是郁达夫的审美情趣。欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生诗意的享受,是把秋的悲凉作为美来系统地欣赏,这是一种高雅的审美情趣。

悲凉的“秋味”,为什么在郁达夫笔下具有特别的美?

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

主要是从听觉上写秋的恬静、静谧的特点。

前四幅秋景图体现了“清”、“静”、“悲凉”的特点容易理解,而“清秋佳果”代表着丰收,代表着喜悦,从中又是怎样透出“悲凉”气息的?

看扫帚留下的一条条的丝纹,觉得清闲

描摹秋景的清净,也描写秋带给人的清闲之感

从对人物活动的描写上看,侧重于突出秋带给人的清闲之感

此文写于1934年,此时的中国,由于国民党白色恐怖的威胁等原因,连年战乱,民不聊生。

郁达夫停止了左翼文艺活动和创作活动,从1933年4月由上海迁居杭州,在杭州居住了三年。

而作家的主观情感中又有秋的寂廖、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

欣赏生命的欣欣向荣是美,欣赏生命的衰败、悲凉也是一种美。

院子里有一架葡萄,两棵枣树,去年采取葡萄枣子的时候,龙儿站在树下,兜起大褂,仰着看树上的我,我摘取一颗,丢入了他的褂兜里,他的哄笑声,要继续到三五分钟。

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

郁达夫的悲凉并不是悲苦,而是一种人生积极享受,这是一种高雅的审美情趣。

苏轼《赤壁赋》:秋风徐来,水波不兴

故都北京,即使在郁达夫这个时代,秋天里,明艳之

色有,繁闹之境在,作者为什么避而不写?

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉

女人和我,在这样的时刻,最怕听的就是滴答的坠枣之声……

南国之秋色味不如北国之浓

文中的秋景中融入了作家对故都秋的眷恋,对故都秋的向往;而作家的主观情感中又有秋的寂寥、悲凉,而且全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。

你认为郁达夫在文中是颂秋还是悲秋?

(1)品味了郁达夫眼中和心中的故都的秋的清、静、悲凉,感悟了作者深沉的民族感情。

(2)了解了本文以情驭景,以景显情,情景交融的写作技巧。

(3)体会了散文形散神聚的特点和严谨的结构。

(4)学习了鉴赏写景散文的方法:

①细读文本进入意境,把握情与景的关系,尤其注意品味景物所含的主观色彩。

②结合作者个人生活经历和气质,体验作者情感。

(5)本文语言既有古典诗文的典雅,又有现代白话文的通俗。(大雅大俗,融为一体)

本课小结

《课时作业》P232第6题

6.B.青山绿水,白草绿叶黄花。

天净沙·秋(白朴)

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。青山绿水,白草红叶黄花。

C.人闲桂花落,夜静春山空。

关于这首诗中的桂花,颇有些分歧意见。一种解释是桂花有春花、秋花、四季花等不同种类,此处所写的当是春日开花的一种。另一种意见认为文艺创作不一定要照搬生活,现实生活中不可能同时出现的事物,在文艺创作中是允许的。

不过,这首诗是王维题友人所居的《皇甫岳云溪杂题五首》之一。五首诗每一首写一处风景,接近于风景写生,而不同于一般的写意画,因此,以解释为山中此时实有的春桂为妥。

4.B 前后分句主语一致时,主语放在关联词前面。

《赤壁赋》理解性默写答案

1、清风徐来,水波不兴。

2、诵明月之诗,歌窈窕之章。(引吭高歌的是……)

3、月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

4、白露横江,水光接天。

5、纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

6、浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

7、如怨如慕,如泣如诉。(正面描写,悲凉幽怨)

8、舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。(侧面描写)

9、舳舻千里,旌旗蔽空。(盛况)

10、酾酒临江,横槊赋诗。

11、况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,

驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

12、寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

13、哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

14、挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

15、逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。(江水、月亮)

16、耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭。

清晨,品一杯浓茶

白鸽高高飞翔

悠远清亮的鸽哨在深邃空旷的蓝天回荡,回荡

槐叶下一丝一丝的日光

将落寞洒向牵牛的蓝朵

稀疏的尖草

把影子拉得悠长悠长

昨夜的西风

摇落了一地的槐蕊

细细软软的沉寂我的心房

秋蝉衰弱的残声

似乎

在告白着什么

一层秋雨一层凉啦

咬一支烟管

桥头树底

去感受人生的苍凉吧

那满树的枣子

淡绿微黄

红了又落了

试用诗的语言品味故都秋的深味

让我们来学学元代的马致远,写曲《天净沙·秋思》吧!

《天净沙·秋思》

(原文)

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

根据课文内容,仿照“天净沙·秋思”写一首小曲。要求:使用列锦(名词罗列)的修辞手法。

让我们来学学元代的马致远,写曲《天净沙·秋思》吧!

《天净沙·秋思》

(原文)

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。

《天净沙·秋思》

(仿写)

破屋浓茶小院,

漏光鸽声碧天,

秋草蓝朵残垣。

槐蕊铺地,

落寞人在故都。

课外练笔

模仿句式仿写:

北国之雪比起南国的雪来,正像是白酒之与红酒,米饭之与红薯,白鲸之与海蟹,白猫之与黑犬。

东方之美比起西方的美来,正像是旗袍之与塔裙,豆浆之与奶油,腊肉之与牛扒,黄鹂之与天鹅

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读