教科版(2017秋)四年级科学上册1.5 声音的强与弱 教学设计(同课异构公开课教案2篇)

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)四年级科学上册1.5 声音的强与弱 教学设计(同课异构公开课教案2篇) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 304.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-08 21:21:50 | ||

图片预览

文档简介

教科版科学四年级上册

《1.5 声音的强与弱》教学设计

同课异构(一)

【教材分析】

《声音的强与弱》是教科版四年级科学上册第一单元“声音”中的第5课。声音的强弱是声音的一个重要属性。在本课的探究活动中,学生将用不同的力度拨动他们熟悉的尺子,用不同的力度敲击鼓面,探索影响物体发出强弱不同声音的本质。学生通过观察不同物体振动幅度不同时发出的声音的强弱不同,从而认识物体的振动幅度与声音强弱的关系。这种关系的建立,是在学生收集了多种物体振动幅度不同时,发出声音强弱也不同的信息对比中实现的。

【学情分析】

通过前面几课的学习,四年级的学生对于声音已有了基础性的认识。他们知道声音是怎样产生、传播并且人耳如何接收,也学会了对多个发声物体进行观察、记录,寻找规律。那为什么我们会听到各种强弱不同的声音呢?这些强弱不同的声音又是怎样产生的,部分同学在生活中对声音强弱的产生已经有了简单的认识,例如,用力敲击物体声音较大,轻轻敲击物体声音较小,但是这种认识是比较浅显的,所以需要通过本节课的学习,让学生形成科学的概念。同样这也是四年级学生非常乐于探究的问题,让学生将“物体的振动状态”与“发出声音的强弱”联系起来是本课的重点,借此培养学生善于观察的习惯,并且提高他们的归纳总结能力。

【核心素养目标】

科学观念:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。

科学思维:1.通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。2.了解科学技术与我们身边的各种现象密切相关。

探究实践:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。

态度责任:形成善于观察并把事物的特点和性质相联系的习惯。

【教学重难点】

重点:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。

难点:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1. 新课聚焦 教师用不同力度来敲击韩国鼓。敲击时,我们发现,轻轻敲鼓,发出的声音小;用力敲鼓,发出的声音大,因为用力的大小不同,鼓面产生的振动情况不同,声音的轻重就不同,音乐课上,我们将轻重不同的声音称为声音的强弱不同。那么声音的强弱是怎样形成的?出示课题:声音的强与弱。(板书课题) 学生根据音量大小做出对应的动作(音量大,学生起立;音量小,学生坐下) 通过师生互动,同学们会发现鼓发出的声音强弱有不同。分析后提出问题,能激发学生学习的兴趣。

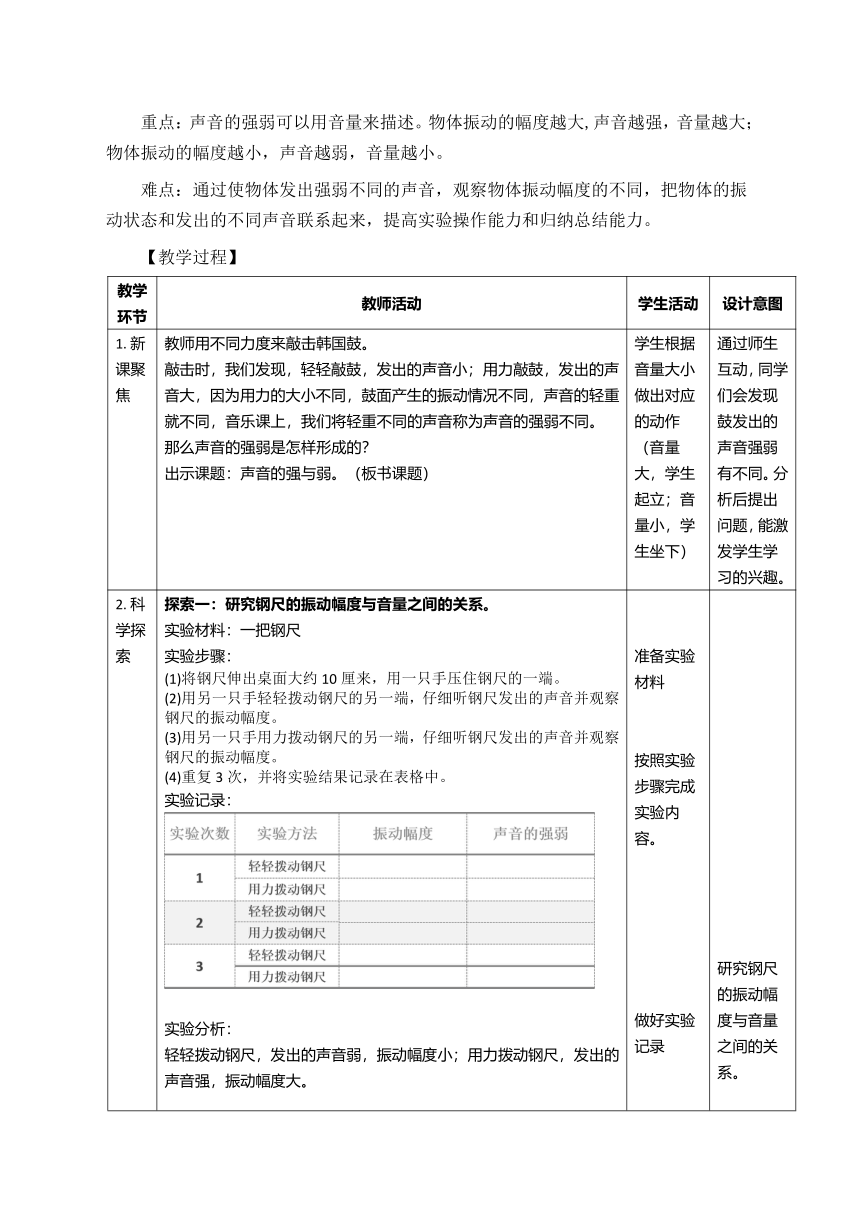

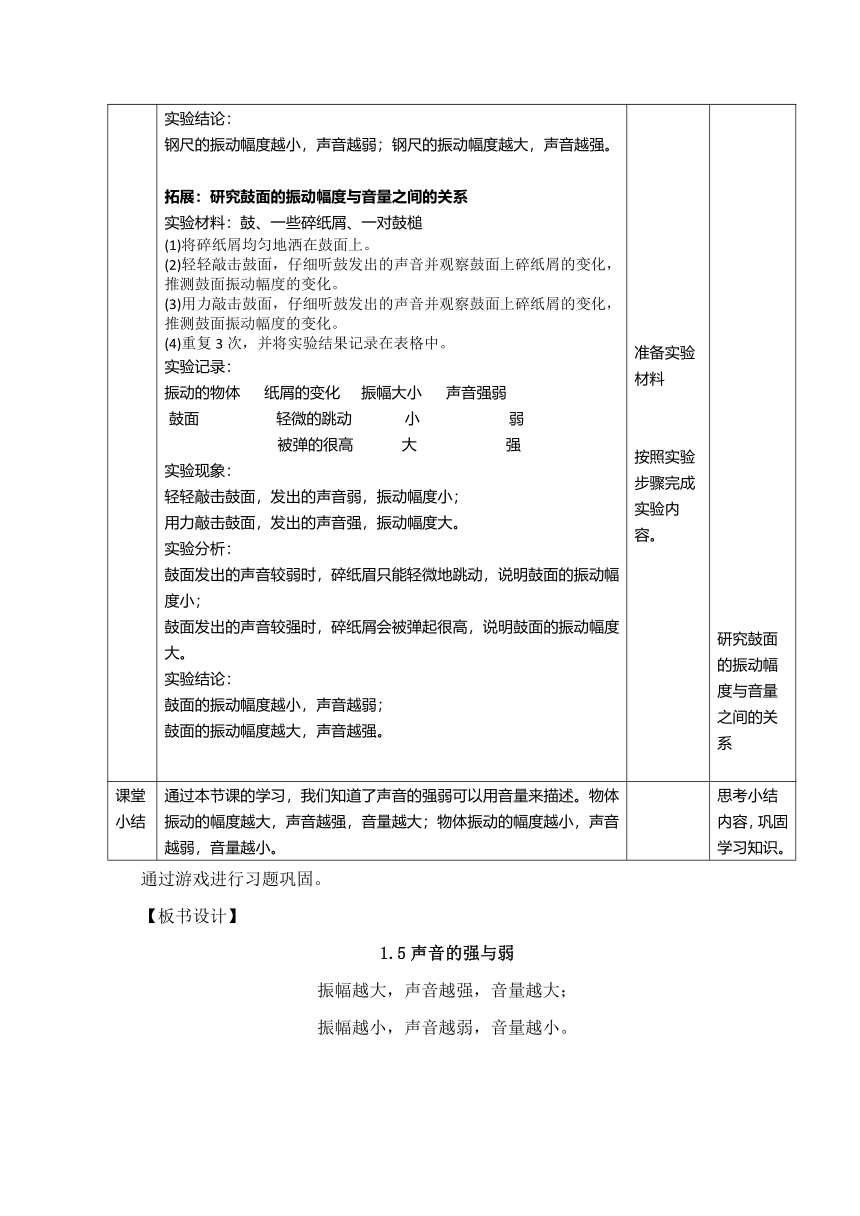

2. 科学探索 探索一:研究钢尺的振动幅度与音量之间的关系。实验材料:一把钢尺实验步骤:(1)将钢尺伸出桌面大约10厘来,用一只手压住钢尺的一端。(2)用另一只手轻轻拨动钢尺的另一端,仔细听钢尺发出的声音并观察钢尺的振动幅度。(3)用另一只手用力拨动钢尺的另一端,仔细听钢尺发出的声音并观察钢尺的振动幅度。(4)重复3次,并将实验结果记录在表格中。实验记录: 实验分析:轻轻拨动钢尺,发出的声音弱,振动幅度小;用力拨动钢尺,发出的声音强,振动幅度大。实验结论:钢尺的振动幅度越小,声音越弱;钢尺的振动幅度越大,声音越强。 拓展:研究鼓面的振动幅度与音量之间的关系实验材料:鼓、一些碎纸屑、一对鼓槌(1)将碎纸屑均匀地洒在鼓面上。(2)轻轻敲击鼓面,仔细听鼓发出的声音并观察鼓面上碎纸屑的变化,推测鼓面振动幅度的变化。(3)用力敲击鼓面,仔细听鼓发出的声音并观察鼓面上碎纸屑的变化,推测鼓面振动幅度的变化。(4)重复3次,并将实验结果记录在表格中。实验记录:振动的物体 纸屑的变化 振幅大小 声音强弱 鼓面 轻微的跳动 小 弱 被弹的很高 大 强实验现象:轻轻敲击鼓面,发出的声音弱,振动幅度小;用力敲击鼓面,发出的声音强,振动幅度大。实验分析:鼓面发出的声音较弱时,碎纸眉只能轻微地跳动,说明鼓面的振动幅度小;鼓面发出的声音较强时,碎纸屑会被弹起很高,说明鼓面的振动幅度大。实验结论:鼓面的振动幅度越小,声音越弱;鼓面的振动幅度越大,声音越强。 准备实验材料 按照实验步骤完成实验内容。 做好实验记录 准备实验材料 按照实验步骤完成实验内容。 研究钢尺的振动幅度与音量之间的关系。 研究鼓面的振动幅度与音量之间的关系

课堂小结 通过本节课的学习,我们知道了声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。 思考小结内容,巩固学习知识。

通过游戏进行习题巩固。

【板书设计】

1.5声音的强与弱

振幅越大,声音越强,音量越大;

振幅越小,声音越弱,音量越小。

同课异构(二)

【教材分析】

《声音的强与弱》一课是教科版小学科学四年级上册第一单元“声音”中的第五课。“声音”这部分内容首次出现在教材中,并独立组成一个单元。在本单元的第一课《听听声音》里,学生初步感受自然界中声音的丰富与多样,体会到声音的音量变化和高低的不同。在第二、三课中学生明确了声音是怎样产生与传播的知识,第四课教学使学生懂得了人是怎样听到声音的,第五、六课则是让学生探究影响声音强弱变化的因素。

【学情分析】

通过前面几课的学习,四年级学生对于声音已有了基本的认识。学生已经感受了各种不同的声音,探索了声音的产生与传播,了解了人是怎样听到声音的,也学会了对多个发声物体进行观察、记录,寻找规律。那为什么我们会听到各种强弱不同的声音呢?这些强弱不同的声音又是怎样产生的,同样也是四年级学生非常乐于探究的问题,让学生将“物体的振动状态”与“发出声音的强弱”联系起来,直观的感受声音强弱与物体振动幅度之间的关系是本课的重点,借此培养学生善于观察的习惯,并且提高他们的归纳总结能力。

【核心素养目标】

科学观念:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动幅度越大,声音越强,音量就越大。物体振动幅度越小,声音越弱,音量就越小。

科学思维:声音的强弱与物体振动幅度有关。振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

探究实践:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的变化,把物体的振动状态和声音的强弱变化联系起来。提高实验操作能力和归纳总结能力。

态度责任:形成善于观察、并把事物的特点和性质相联系的习惯。

【教学重难点】

重点:声音的强弱与物体振动幅度有关。振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

难点:能如实观察并记录物体的振动幅度,并与发出的声音强弱相联系。

【教学过程】

一、聚焦

1.感受音量的大小。教师播放一段鼓乐,里面有轻重不同的鼓声。(预设:通过音频感受到声音强弱的变化)

2.教师提问:声音的强弱是怎样形成的呢?(预设:学生会提到和用力大小有关)

3.揭示课题:探索声音的强弱变化。

本环节让学生先通过听一段将鼓独奏的声音,感受声音强弱的变化。从而去思考声音的强弱是怎样形成的,与哪些因素有关。揭示课题。

二、探索:物体发出强弱声音时的变化

1.探究钢尺振幅大小与声音强弱的关系

[材料准备:每组一把尺子,活动记录单]

出示钢尺,师提问:怎样让钢尺发出强弱不同的声音?(学生大胆猜想,说出方法,师操作,并引导学生理解“振动幅度”的概念。最后统一用双向箭头符号来表示物体的振幅大小)

课件出示实验注意事项。(请一名学生大声读出注意事项)

组内合作,观察实验,并记录实验结果。(师巡视提醒学生反复多做几次再记录)

2.探究皮筋振幅大小与声音强弱的关系

(1)用不同的力量拨皮筋,当皮筋发出强弱不同的声音时,它振动的幅度有什么变化。

(2)记录皮筋振动幅度大小与声音强弱的关系。

3.探究鼓面振动幅度与声音强弱之间的关系。

(1)用不同的力量敲击鼓面,当鼓发出强弱不同的声音时,观察它振动的幅度有什么变化。

(2)在鼓面上放置一些黄豆,用不同的力量敲击鼓面,观察黄豆有什么变化。

探索环节,让每个小组选择一种材料,不同的小组分别用不同的材料来进行实验。让小组每位同学都有动手操作的机会,最后小组成员经过相互讨论,得出实验结果。实验材料的选择上,选了学生学习和生活中经常用到的皮筋,钢尺,气球皮做成的鼓面来做探索研究。培养学生从身边事物进行探索的习惯。

三、研讨

通过希沃传屏把每个小组的实验记录单上传到大屏幕,再请小组长对本组实验数据进行汇报。

学生交流反馈:通过多次实验观察对比,发现声音的强弱与物体的振动幅度有关系。

师小结:声音的强弱与物体的振动幅度有关系

物体的振动幅度越大,声音越强。振动幅度越小,声音越弱。

(本环节,通过希沃传屏功能,把九个小组的实验数据上传至大屏幕。有利于各小组之间,对实验数据进行交流讨论。实现对全班实验数据进行整合,形成全班的实验数据记录表。)

四、拓展延伸

总结:看来鼓膜同样说明了声音的强弱与振动幅度是有关系的,今天同学们通过自己的认真观察,仔细总结,探索了声音强弱的秘密,最后让我们用强弱不同的声音,再来说一说我们的发现。有关声音的知识还有很多很多,课后请孩子们继续进行探索。

【板书设计】

声音的强与弱

物体振动幅度小 声音弱

物体振动幅度大 声音强

《1.5 声音的强与弱》教学设计

同课异构(一)

【教材分析】

《声音的强与弱》是教科版四年级科学上册第一单元“声音”中的第5课。声音的强弱是声音的一个重要属性。在本课的探究活动中,学生将用不同的力度拨动他们熟悉的尺子,用不同的力度敲击鼓面,探索影响物体发出强弱不同声音的本质。学生通过观察不同物体振动幅度不同时发出的声音的强弱不同,从而认识物体的振动幅度与声音强弱的关系。这种关系的建立,是在学生收集了多种物体振动幅度不同时,发出声音强弱也不同的信息对比中实现的。

【学情分析】

通过前面几课的学习,四年级的学生对于声音已有了基础性的认识。他们知道声音是怎样产生、传播并且人耳如何接收,也学会了对多个发声物体进行观察、记录,寻找规律。那为什么我们会听到各种强弱不同的声音呢?这些强弱不同的声音又是怎样产生的,部分同学在生活中对声音强弱的产生已经有了简单的认识,例如,用力敲击物体声音较大,轻轻敲击物体声音较小,但是这种认识是比较浅显的,所以需要通过本节课的学习,让学生形成科学的概念。同样这也是四年级学生非常乐于探究的问题,让学生将“物体的振动状态”与“发出声音的强弱”联系起来是本课的重点,借此培养学生善于观察的习惯,并且提高他们的归纳总结能力。

【核心素养目标】

科学观念:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。

科学思维:1.通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。2.了解科学技术与我们身边的各种现象密切相关。

探究实践:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。

态度责任:形成善于观察并把事物的特点和性质相联系的习惯。

【教学重难点】

重点:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。

难点:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的不同,把物体的振动状态和发出的不同声音联系起来,提高实验操作能力和归纳总结能力。

【教学过程】

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

1. 新课聚焦 教师用不同力度来敲击韩国鼓。敲击时,我们发现,轻轻敲鼓,发出的声音小;用力敲鼓,发出的声音大,因为用力的大小不同,鼓面产生的振动情况不同,声音的轻重就不同,音乐课上,我们将轻重不同的声音称为声音的强弱不同。那么声音的强弱是怎样形成的?出示课题:声音的强与弱。(板书课题) 学生根据音量大小做出对应的动作(音量大,学生起立;音量小,学生坐下) 通过师生互动,同学们会发现鼓发出的声音强弱有不同。分析后提出问题,能激发学生学习的兴趣。

2. 科学探索 探索一:研究钢尺的振动幅度与音量之间的关系。实验材料:一把钢尺实验步骤:(1)将钢尺伸出桌面大约10厘来,用一只手压住钢尺的一端。(2)用另一只手轻轻拨动钢尺的另一端,仔细听钢尺发出的声音并观察钢尺的振动幅度。(3)用另一只手用力拨动钢尺的另一端,仔细听钢尺发出的声音并观察钢尺的振动幅度。(4)重复3次,并将实验结果记录在表格中。实验记录: 实验分析:轻轻拨动钢尺,发出的声音弱,振动幅度小;用力拨动钢尺,发出的声音强,振动幅度大。实验结论:钢尺的振动幅度越小,声音越弱;钢尺的振动幅度越大,声音越强。 拓展:研究鼓面的振动幅度与音量之间的关系实验材料:鼓、一些碎纸屑、一对鼓槌(1)将碎纸屑均匀地洒在鼓面上。(2)轻轻敲击鼓面,仔细听鼓发出的声音并观察鼓面上碎纸屑的变化,推测鼓面振动幅度的变化。(3)用力敲击鼓面,仔细听鼓发出的声音并观察鼓面上碎纸屑的变化,推测鼓面振动幅度的变化。(4)重复3次,并将实验结果记录在表格中。实验记录:振动的物体 纸屑的变化 振幅大小 声音强弱 鼓面 轻微的跳动 小 弱 被弹的很高 大 强实验现象:轻轻敲击鼓面,发出的声音弱,振动幅度小;用力敲击鼓面,发出的声音强,振动幅度大。实验分析:鼓面发出的声音较弱时,碎纸眉只能轻微地跳动,说明鼓面的振动幅度小;鼓面发出的声音较强时,碎纸屑会被弹起很高,说明鼓面的振动幅度大。实验结论:鼓面的振动幅度越小,声音越弱;鼓面的振动幅度越大,声音越强。 准备实验材料 按照实验步骤完成实验内容。 做好实验记录 准备实验材料 按照实验步骤完成实验内容。 研究钢尺的振动幅度与音量之间的关系。 研究鼓面的振动幅度与音量之间的关系

课堂小结 通过本节课的学习,我们知道了声音的强弱可以用音量来描述。物体振动的幅度越大,声音越强,音量越大;物体振动的幅度越小,声音越弱,音量越小。 思考小结内容,巩固学习知识。

通过游戏进行习题巩固。

【板书设计】

1.5声音的强与弱

振幅越大,声音越强,音量越大;

振幅越小,声音越弱,音量越小。

同课异构(二)

【教材分析】

《声音的强与弱》一课是教科版小学科学四年级上册第一单元“声音”中的第五课。“声音”这部分内容首次出现在教材中,并独立组成一个单元。在本单元的第一课《听听声音》里,学生初步感受自然界中声音的丰富与多样,体会到声音的音量变化和高低的不同。在第二、三课中学生明确了声音是怎样产生与传播的知识,第四课教学使学生懂得了人是怎样听到声音的,第五、六课则是让学生探究影响声音强弱变化的因素。

【学情分析】

通过前面几课的学习,四年级学生对于声音已有了基本的认识。学生已经感受了各种不同的声音,探索了声音的产生与传播,了解了人是怎样听到声音的,也学会了对多个发声物体进行观察、记录,寻找规律。那为什么我们会听到各种强弱不同的声音呢?这些强弱不同的声音又是怎样产生的,同样也是四年级学生非常乐于探究的问题,让学生将“物体的振动状态”与“发出声音的强弱”联系起来,直观的感受声音强弱与物体振动幅度之间的关系是本课的重点,借此培养学生善于观察的习惯,并且提高他们的归纳总结能力。

【核心素养目标】

科学观念:声音的强弱可以用音量来描述。物体振动幅度越大,声音越强,音量就越大。物体振动幅度越小,声音越弱,音量就越小。

科学思维:声音的强弱与物体振动幅度有关。振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

探究实践:通过使物体发出强弱不同的声音,观察物体振动幅度的变化,把物体的振动状态和声音的强弱变化联系起来。提高实验操作能力和归纳总结能力。

态度责任:形成善于观察、并把事物的特点和性质相联系的习惯。

【教学重难点】

重点:声音的强弱与物体振动幅度有关。振动幅度越大,声音越强;振动幅度越小,声音越弱。

难点:能如实观察并记录物体的振动幅度,并与发出的声音强弱相联系。

【教学过程】

一、聚焦

1.感受音量的大小。教师播放一段鼓乐,里面有轻重不同的鼓声。(预设:通过音频感受到声音强弱的变化)

2.教师提问:声音的强弱是怎样形成的呢?(预设:学生会提到和用力大小有关)

3.揭示课题:探索声音的强弱变化。

本环节让学生先通过听一段将鼓独奏的声音,感受声音强弱的变化。从而去思考声音的强弱是怎样形成的,与哪些因素有关。揭示课题。

二、探索:物体发出强弱声音时的变化

1.探究钢尺振幅大小与声音强弱的关系

[材料准备:每组一把尺子,活动记录单]

出示钢尺,师提问:怎样让钢尺发出强弱不同的声音?(学生大胆猜想,说出方法,师操作,并引导学生理解“振动幅度”的概念。最后统一用双向箭头符号来表示物体的振幅大小)

课件出示实验注意事项。(请一名学生大声读出注意事项)

组内合作,观察实验,并记录实验结果。(师巡视提醒学生反复多做几次再记录)

2.探究皮筋振幅大小与声音强弱的关系

(1)用不同的力量拨皮筋,当皮筋发出强弱不同的声音时,它振动的幅度有什么变化。

(2)记录皮筋振动幅度大小与声音强弱的关系。

3.探究鼓面振动幅度与声音强弱之间的关系。

(1)用不同的力量敲击鼓面,当鼓发出强弱不同的声音时,观察它振动的幅度有什么变化。

(2)在鼓面上放置一些黄豆,用不同的力量敲击鼓面,观察黄豆有什么变化。

探索环节,让每个小组选择一种材料,不同的小组分别用不同的材料来进行实验。让小组每位同学都有动手操作的机会,最后小组成员经过相互讨论,得出实验结果。实验材料的选择上,选了学生学习和生活中经常用到的皮筋,钢尺,气球皮做成的鼓面来做探索研究。培养学生从身边事物进行探索的习惯。

三、研讨

通过希沃传屏把每个小组的实验记录单上传到大屏幕,再请小组长对本组实验数据进行汇报。

学生交流反馈:通过多次实验观察对比,发现声音的强弱与物体的振动幅度有关系。

师小结:声音的强弱与物体的振动幅度有关系

物体的振动幅度越大,声音越强。振动幅度越小,声音越弱。

(本环节,通过希沃传屏功能,把九个小组的实验数据上传至大屏幕。有利于各小组之间,对实验数据进行交流讨论。实现对全班实验数据进行整合,形成全班的实验数据记录表。)

四、拓展延伸

总结:看来鼓膜同样说明了声音的强弱与振动幅度是有关系的,今天同学们通过自己的认真观察,仔细总结,探索了声音强弱的秘密,最后让我们用强弱不同的声音,再来说一说我们的发现。有关声音的知识还有很多很多,课后请孩子们继续进行探索。

【板书设计】

声音的强与弱

物体振动幅度小 声音弱

物体振动幅度大 声音强