统编版选择性必修上册 3.1 别了,“不列颠尼亚” 课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版选择性必修上册 3.1 别了,“不列颠尼亚” 课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-09-09 17:00:58 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

别了,“不列颠尼亚”

教学目标

学习本篇新闻的写作特点,进一步掌握新闻的相关知识。

了解文中的新闻事实与背景材料,掌握本篇新闻的写作手法。

品味本篇新闻意味深长的语言,感受文中传递出的国家尊严和民族自豪感。

作者作品

《别了,“不列颠尼亚”》选自《1949-1999新华社优秀新闻作品选集、对外新闻选》。作者署名为周婷、杨兴,实际上是周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四人名字各取一部分组成的。1997年7月1日,香港回归祖国,新华社四位记者合写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻,这篇新闻曾获第八届中国新闻奖一等奖以及1997年新华社社级好稿。

香港回归祖国纪念碑

定义

新闻是对新近已经发生和正在发生或者早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道。

文体知识

新

闻

分类

广义的新闻包括消息、通讯、特写等体裁。

狭义的新闻专指消息。

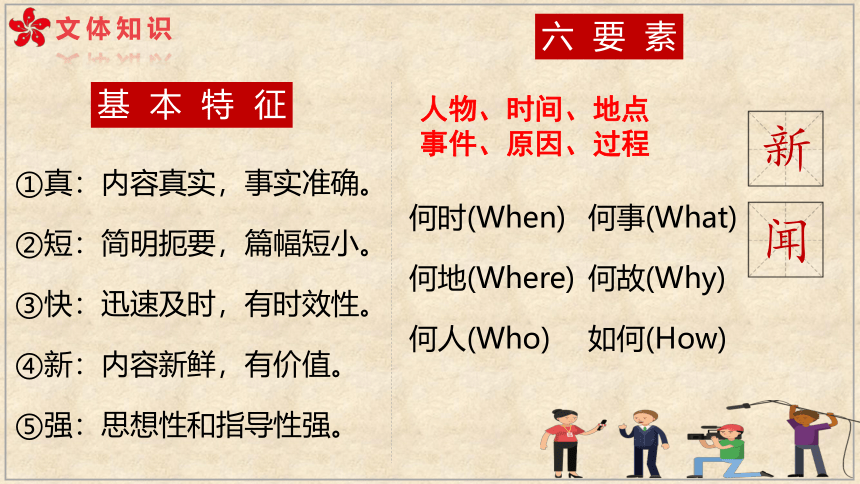

基本特征

文体知识

六要素

①真:内容真实,事实准确。

②短:简明扼要,篇幅短小。

③快:迅速及时,有时效性。

④新:内容新鲜,有价值。

⑤强:思想性和指导性强。

新

闻

何时(When)

何地(Where)

何人(Who)

何事(What)

何故(Why)

如何(How)

人物、时间、地点

事件、原因、过程

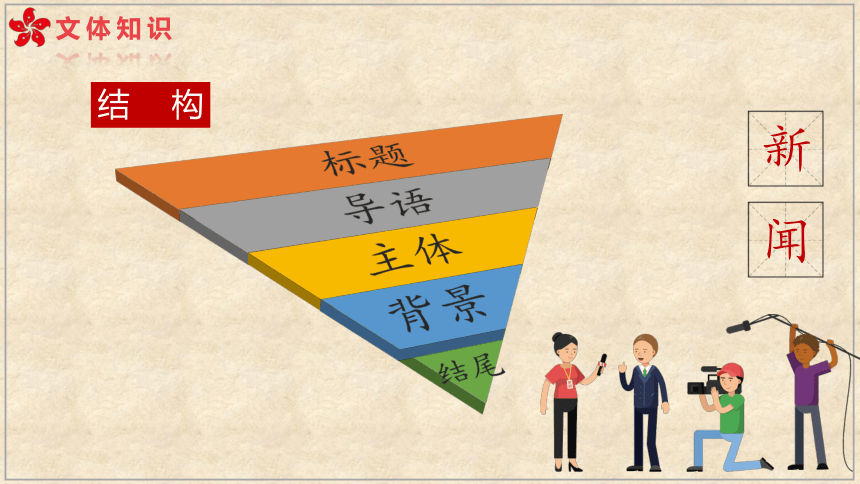

结构

文体知识

新

闻

文体知识

新

闻

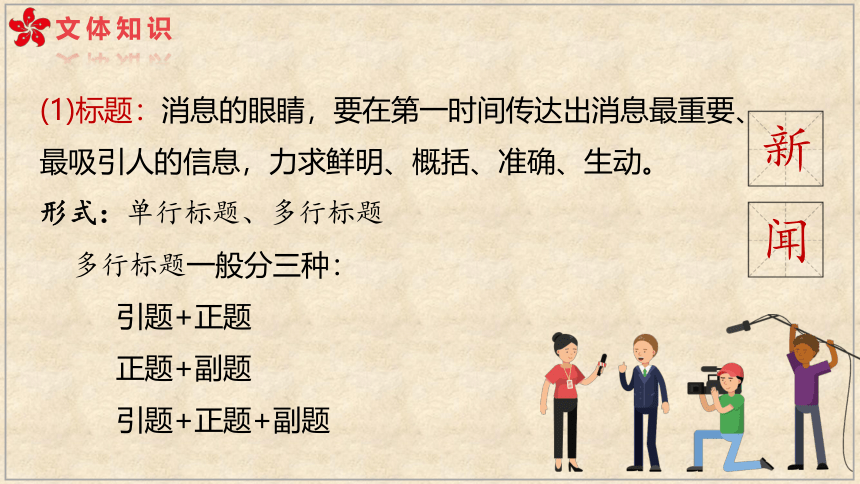

(1)标题:消息的眼睛,要在第一时间传达出消息最重要、最吸引人的信息,力求鲜明、概括、准确、生动。

形式:单行标题、多行标题

多行标题一般分三种:

引题+正题

正题+副题

引题+正题+副题

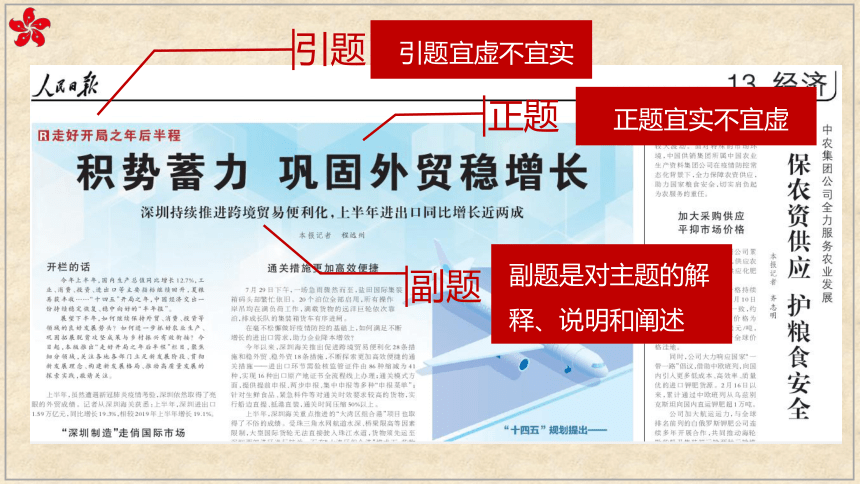

引题

正题

副题

引题宜虚不宜实

正题宜实不宜虚

副题是对主题的解释、说明和阐述

文体知识

新

闻

(2)导语:消息的第一句话或第一自然段,用简明的文字,概述最核心的信息。提纲挈领,牵引全文,吸引读者。

(3)主体:对导语作全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心。

(4)背景:事件发生的背景、环境、与其他方面的联系等,为烘托新闻的主题服务。

(5)结尾:结语,是新闻的最后一段或最后一句话,主要阐明新闻所述事实的意义,加深读者对新闻的理解、感受,使其从中得到更多的启示,语言精练,紧扣主题。

文体知识

新

闻

截取新闻事实的横断面,即抓住富有典型意义的某个空间和时间,通过一个片断、一个场面、一个镜头、对事件或人物、景物做出形象化的报道的一种有现场感的生动活泼的新闻体裁。是以描写为主要表现手段,截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

新闻特写用类似电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入事件新闻现场采写的一种现场感较强,篇幅较短小精悍的新闻文体侧重“再现”。往之用文学手法集中突出得描述某一重大事件的发生现场或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

特

写

文体知识

新

闻

新闻特写主要有事件特写和人物特写,事件特写以写事为主,人物特写以写人为主。描写是新闻特写的主要表现手法,截取新闻事件或人物的一个片断、一个场面、一个情景、一个镜头,运用文学笔法进行描写,使读者如临其境、如闻其声、如见其人,具有强烈的感染力。但必须遵守新闻真实性的原则,如实描绘真人真事,细节也必须是真实的。要以现场观察为描绘的基础,像新闻摄影一样拍摄现场真实情景,捕捉典型瞬间的生动形象,使作品具有强烈的现场感。写作上要求集中、突出,忌面面俱到。

特

写

文体知识

新

闻

1、事件特写:摄取与再现重大事件的关键性场面;

2、场面特写:新闻事件中精彩场面的再现;

3、人物特写:再现人物的某种行为,绘声绘色,有强烈动感;

4、景物特写:对于有特殊意义或有价值的罕见景物的描写;

5、工作特写:对于某一工作场面的生动再现;

6、杂记性特写:各种具有特写价值的新闻现场之生动再现。

特

写

背景探寻

1997年7月1日,中华人民共和国政府恢复对香港行使主权。为了报道并见证这一具有划时代意义的盛事,世界各大新闻媒体纷纷聚集香港,其人数之多、阵容之大,在世界新闻史上是罕见的。《别了,“不列颠尼亚”》是一篇实录性新闻佳作,它真实地再现了香港回归祖国的那一激动人心的历史时刻。

1841年1月26日:第一次鸦片战争后,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清朝始终不能捍卫领土完整。

1842年8月29日:清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860年10月24日:中英签订不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年(至1997.6.30结束)。

1942年12月25日:第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦无奈宣布投降。香港被日本占领,开始了三年零八个月的“日治时期”。

1945年9月15日:日本战败后在香港签署降书,撤出香港。

1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。”

1984年12月19日:中英签署关于香港问题的联合声明,落实香港1997年之后实行“一国两制”制度。

1997年7月1日零点整,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

背景探寻——香港历史

邓小平会见来华参加签字仪式的英国首相撒切尔夫人

1997年7月1日香港回归祖国

背景探寻

别了,“不列颠尼亚”

标题解读

字面上看是写查尔斯王子和末任港督乘坐游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫南海夜幕中,这是现实的场景;

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去, 象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。 “别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

①一语双关 意味深长

离开、告别 VS 回归、雪耻

②句式倒装,重在突出、强调

标题传递出中华民族在这一特定历史时刻的自豪感。标题寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。

以英国皇家游轮“不列颠尼亚”号象征英国在香港的统治

文本初读

英国米字旗在香港最后一次降落, 香港末任港督乘“不列颠尼亚”号离开香港。

英国的告别

英国在香港统治的开始与结束

港督府变迁、香港历史

导语

主体

结语

背景

1段

2-10段

11段

4、7、11段(插叙)

4时30分

4时40分

6时15分

7时45分

0时左右

0时40分

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第一场景:(第三自然段)

4点30分,降下港督旗帜;

4点40分,末任港督彭定康告别港督府。标志性意义:此次降旗标志着今后的香港再也不会由港督来统治。

港督府最后一次降旗

彭定康和家人离开港督府

文本初读

港督府告别仪式是英国告别仪式的序幕。

地点:港岛半山上的港督府。

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第二场景:(第五自然段)

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,降英国国旗。标志性意义:此次降旗标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

彭定康接过米字旗

彭定康接过米字旗

文本初读

添马舰广场

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第三场景:(第八自然段)

子夜(0时左右)时分,中英香港交接仪式易帜。

标志性意义:此次降旗意味着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

中英香港政权交接仪式现场

文本初读

香港会议展览中心

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第四场景:(第十自然段)

7月1日零时40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

查尔斯王子神情难过

不列颠尼亚号

文本初读

文本初读

新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

历史回顾(请勾画出来)

曾居住过25任港督的庭院

每一位港督离任都举行降旗仪

插叙港督府

150多年的英国管治即将告终

插叙156年前英国占领港岛,今天降下了米字旗

英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

从海上来,又从海上走

重点把握:将新闻事实和历史背景材料融为一体的写法。效果:既有生动的现场感,又有厚重的历史感。

本文背景材料和现实场景是如何融合在一起的

合作探究

每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起:

在提到彭定康离开港督府时引入。

降旗的仪式让人联想起。

港督府历史的背景材料

150多年前,英国殖民者踏上香港的首次升旗。

自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

这则新闻以时间顺序来写,这些时间精确到时分,衔接非常紧密,为什么这样写

1.新闻需要真实地记录历史事件。

2.表明了人们急切地盼望着回归时刻的到来。

3.表现了扬眉吐气的中国人的民族自豪感。

合作探究

本文的导语有什么特点

合作探究

开门见山揭示新闻的主旨,在港飘扬了156年的英国米字旗即将降落,香港即将回归。

点题,点明了英国国旗降落后,“不列颠尼亚”号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这样就赋予了“不列颠尼亚”号以象征意义。

导语结束在时间上,为通讯主体部分的时序顺序奠定基础。

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

合作探究——分析语言的言外之意

合作探究——分析语言的言外之意

一百五十六年前,一个叫爱德华的英国舰长带领士兵占领了港岛在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

鲜明的对比,一百多年前英国殖民者占领香港,让中国人倍感耻辱,而今天,中国终于收回了香港,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。

合作探究——分析语言的言外之意

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

一句简单的陈述句,客观说明“不列颠尼亚号”离开南海的情况。但在客观平静的叙述之下蕴含着一种克制的情感。一个“很快消失”表达出对英国殖民统治结束,香港回归的欢欣与喜悦。

大英帝国从海上来,又从海上去。

短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:

“从海上来”是说当年不可一世的英国远征军强占了中国的领土,开始

合作探究——分析语言的言外之意

殖民统治。“从海上去”,明写查尔斯王子和港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,实指英国殖民统治的结束,点明了题意。平实的语言中含蓄地表达了作者要表达的意思和感情——当年英国殖民者从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情。

文中提到了几处“雨”,找出并分析作用

第一处:英国的告别仪式是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住了二十五任港督的庭院。

第二处:此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。一百五十多年的英国管治即将告终。”

表现英国殖民者离开香港的灰头土脸,

反衬国民香港回归的自豪。

合作探究——分析环境描写的作用

末任港督离开港督庭院

查尔斯王子宣读英国女王的赠言

烘托气氛

(1)以时间闪回的方式组织材料

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且突出了英国在香港156年统治的终结。历史的回顾更强化了永不再来的意味。

(2)运用大量细节描写

描述性的语言使描述对象生动、形象、可感。从“告别”切入,将目光聚焦于“历史的终结与开始”这一主题,所有的细节均服务于这一主题,不枝不蔓,清清楚楚。

(3)善于使用气氛烘托

侧面烘托主题

写作技巧

故今日之责任不在他人, 而全在我少年,

少年智则国智,少年富则国富,

少年强则国强,少年独立则国独立,

少年自由则国自由,少年进步则国进步,

少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,

少年雄于地球,则国雄于地球,

美哉 我少年中国 与天不老,

壮哉 我中国少年 与国无疆!

《少年中国说》节选

请祖国放心,强国有我

本文作于光绪二十六年(1900年),八国联军入侵中国,文章从驳斥日本和西方列强污蔑我国为“ 老大帝国”入手,说明中国是一个正在成长的少年中国。文章认为封建专制制度和封建官吏已经腐朽,希望寄托在中国少年身上,并且坚信中国少年必有志士,能使国家富强,雄立于地球。

别了,“不列颠尼亚”

教学目标

学习本篇新闻的写作特点,进一步掌握新闻的相关知识。

了解文中的新闻事实与背景材料,掌握本篇新闻的写作手法。

品味本篇新闻意味深长的语言,感受文中传递出的国家尊严和民族自豪感。

作者作品

《别了,“不列颠尼亚”》选自《1949-1999新华社优秀新闻作品选集、对外新闻选》。作者署名为周婷、杨兴,实际上是周树春、胥晓婷、杨国强、徐兴堂四人名字各取一部分组成的。1997年7月1日,香港回归祖国,新华社四位记者合写了一篇题为《别了,不列颠尼亚》的新闻,出色地记录了英国王储查尔斯和末代港督彭定康乘“不列颠尼亚”号皇家游轮撤离香港的最后历史时刻,这篇新闻曾获第八届中国新闻奖一等奖以及1997年新华社社级好稿。

香港回归祖国纪念碑

定义

新闻是对新近已经发生和正在发生或者早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道。

文体知识

新

闻

分类

广义的新闻包括消息、通讯、特写等体裁。

狭义的新闻专指消息。

基本特征

文体知识

六要素

①真:内容真实,事实准确。

②短:简明扼要,篇幅短小。

③快:迅速及时,有时效性。

④新:内容新鲜,有价值。

⑤强:思想性和指导性强。

新

闻

何时(When)

何地(Where)

何人(Who)

何事(What)

何故(Why)

如何(How)

人物、时间、地点

事件、原因、过程

结构

文体知识

新

闻

文体知识

新

闻

(1)标题:消息的眼睛,要在第一时间传达出消息最重要、最吸引人的信息,力求鲜明、概括、准确、生动。

形式:单行标题、多行标题

多行标题一般分三种:

引题+正题

正题+副题

引题+正题+副题

引题

正题

副题

引题宜虚不宜实

正题宜实不宜虚

副题是对主题的解释、说明和阐述

文体知识

新

闻

(2)导语:消息的第一句话或第一自然段,用简明的文字,概述最核心的信息。提纲挈领,牵引全文,吸引读者。

(3)主体:对导语作全面的阐述,具体展开事实或进一步突出中心。

(4)背景:事件发生的背景、环境、与其他方面的联系等,为烘托新闻的主题服务。

(5)结尾:结语,是新闻的最后一段或最后一句话,主要阐明新闻所述事实的意义,加深读者对新闻的理解、感受,使其从中得到更多的启示,语言精练,紧扣主题。

文体知识

新

闻

截取新闻事实的横断面,即抓住富有典型意义的某个空间和时间,通过一个片断、一个场面、一个镜头、对事件或人物、景物做出形象化的报道的一种有现场感的生动活泼的新闻体裁。是以描写为主要表现手段,截取新闻事实中某个最能反映其特点或本质的片段、剖面或细节。做形象化的再现与放大的一种新闻体裁。

新闻特写用类似电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入事件新闻现场采写的一种现场感较强,篇幅较短小精悍的新闻文体侧重“再现”。往之用文学手法集中突出得描述某一重大事件的发生现场或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

特

写

文体知识

新

闻

新闻特写主要有事件特写和人物特写,事件特写以写事为主,人物特写以写人为主。描写是新闻特写的主要表现手法,截取新闻事件或人物的一个片断、一个场面、一个情景、一个镜头,运用文学笔法进行描写,使读者如临其境、如闻其声、如见其人,具有强烈的感染力。但必须遵守新闻真实性的原则,如实描绘真人真事,细节也必须是真实的。要以现场观察为描绘的基础,像新闻摄影一样拍摄现场真实情景,捕捉典型瞬间的生动形象,使作品具有强烈的现场感。写作上要求集中、突出,忌面面俱到。

特

写

文体知识

新

闻

1、事件特写:摄取与再现重大事件的关键性场面;

2、场面特写:新闻事件中精彩场面的再现;

3、人物特写:再现人物的某种行为,绘声绘色,有强烈动感;

4、景物特写:对于有特殊意义或有价值的罕见景物的描写;

5、工作特写:对于某一工作场面的生动再现;

6、杂记性特写:各种具有特写价值的新闻现场之生动再现。

特

写

背景探寻

1997年7月1日,中华人民共和国政府恢复对香港行使主权。为了报道并见证这一具有划时代意义的盛事,世界各大新闻媒体纷纷聚集香港,其人数之多、阵容之大,在世界新闻史上是罕见的。《别了,“不列颠尼亚”》是一篇实录性新闻佳作,它真实地再现了香港回归祖国的那一激动人心的历史时刻。

1841年1月26日:第一次鸦片战争后,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清朝始终不能捍卫领土完整。

1842年8月29日:清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860年10月24日:中英签订不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年(至1997.6.30结束)。

1942年12月25日:第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦无奈宣布投降。香港被日本占领,开始了三年零八个月的“日治时期”。

1945年9月15日:日本战败后在香港签署降书,撤出香港。

1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。”

1984年12月19日:中英签署关于香港问题的联合声明,落实香港1997年之后实行“一国两制”制度。

1997年7月1日零点整,中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起,经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱,中国政府开始对香港恢复行使主权。

背景探寻——香港历史

邓小平会见来华参加签字仪式的英国首相撒切尔夫人

1997年7月1日香港回归祖国

背景探寻

别了,“不列颠尼亚”

标题解读

字面上看是写查尔斯王子和末任港督乘坐游轮“不列颠尼亚”号离开香港,消失在茫茫南海夜幕中,这是现实的场景;

另一方面,“不列颠尼亚”号的离去, 象征着英国殖民统治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。 “别了”用委婉中略含嘲讽的口气,表明这种统治的结束。

①一语双关 意味深长

离开、告别 VS 回归、雪耻

②句式倒装,重在突出、强调

标题传递出中华民族在这一特定历史时刻的自豪感。标题寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。

以英国皇家游轮“不列颠尼亚”号象征英国在香港的统治

文本初读

英国米字旗在香港最后一次降落, 香港末任港督乘“不列颠尼亚”号离开香港。

英国的告别

英国在香港统治的开始与结束

港督府变迁、香港历史

导语

主体

结语

背景

1段

2-10段

11段

4、7、11段(插叙)

4时30分

4时40分

6时15分

7时45分

0时左右

0时40分

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第一场景:(第三自然段)

4点30分,降下港督旗帜;

4点40分,末任港督彭定康告别港督府。标志性意义:此次降旗标志着今后的香港再也不会由港督来统治。

港督府最后一次降旗

彭定康和家人离开港督府

文本初读

港督府告别仪式是英国告别仪式的序幕。

地点:港岛半山上的港督府。

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第二场景:(第五自然段)

6时15分,英国告别仪式;

7时45分,降英国国旗。标志性意义:此次降旗标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

彭定康接过米字旗

彭定康接过米字旗

文本初读

添马舰广场

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第三场景:(第八自然段)

子夜(0时左右)时分,中英香港交接仪式易帜。

标志性意义:此次降旗意味着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

中英香港政权交接仪式现场

文本初读

香港会议展览中心

主体部分描写了英国撤退时的哪几个场景?请概括内容。

第四场景:(第十自然段)

7月1日零时40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

查尔斯王子神情难过

不列颠尼亚号

文本初读

文本初读

新闻事实

30日下午 告别拉开序幕

4:30港督旗帜降落

4:40 港督离开港督府

6:15 告别仪式

7:45 第二次降旗仪式

0:00 中英交接仪式

0:40 “不列颠尼亚”离港

历史回顾(请勾画出来)

曾居住过25任港督的庭院

每一位港督离任都举行降旗仪

插叙港督府

150多年的英国管治即将告终

插叙156年前英国占领港岛,今天降下了米字旗

英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告终结

从海上来,又从海上走

重点把握:将新闻事实和历史背景材料融为一体的写法。效果:既有生动的现场感,又有厚重的历史感。

本文背景材料和现实场景是如何融合在一起的

合作探究

每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起:

在提到彭定康离开港督府时引入。

降旗的仪式让人联想起。

港督府历史的背景材料

150多年前,英国殖民者踏上香港的首次升旗。

自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

这则新闻以时间顺序来写,这些时间精确到时分,衔接非常紧密,为什么这样写

1.新闻需要真实地记录历史事件。

2.表明了人们急切地盼望着回归时刻的到来。

3.表现了扬眉吐气的中国人的民族自豪感。

合作探究

本文的导语有什么特点

合作探究

开门见山揭示新闻的主旨,在港飘扬了156年的英国米字旗即将降落,香港即将回归。

点题,点明了英国国旗降落后,“不列颠尼亚”号将最后完成接载英国王子和港督撤离的使命。这样就赋予了“不列颠尼亚”号以象征意义。

导语结束在时间上,为通讯主体部分的时序顺序奠定基础。

停泊在港湾中的皇家游轮“不列颠尼亚”号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个“日落仪式”的背景。

英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。

香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,可以说在中国香港的土地上,英殖民统治的太阳落了。

所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

合作探究——分析语言的言外之意

合作探究——分析语言的言外之意

一百五十六年前,一个叫爱德华的英国舰长带领士兵占领了港岛在这里升起了英国国旗;今天,另一名英国海军士兵在“威尔士亲王”军营旁的这个地方降下了米字旗。

鲜明的对比,一百多年前英国殖民者占领香港,让中国人倍感耻辱,而今天,中国终于收回了香港,其中包含了中国人民对长达一个半世纪的殖民统治结束的欣喜之情。

合作探究——分析语言的言外之意

将于1997年年底退役的“不列颠尼亚”号很快消失在南海的夜幕中。

一句简单的陈述句,客观说明“不列颠尼亚号”离开南海的情况。但在客观平静的叙述之下蕴含着一种克制的情感。一个“很快消失”表达出对英国殖民统治结束,香港回归的欢欣与喜悦。

大英帝国从海上来,又从海上去。

短短的十三个字,运用对比手法,包含着无穷的意蕴:

“从海上来”是说当年不可一世的英国远征军强占了中国的领土,开始

合作探究——分析语言的言外之意

殖民统治。“从海上去”,明写查尔斯王子和港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,实指英国殖民统治的结束,点明了题意。平实的语言中含蓄地表达了作者要表达的意思和感情——当年英国殖民者从海上耀武扬威地来,今天黯然地从海上离去。胜利的自豪之情。

文中提到了几处“雨”,找出并分析作用

第一处:英国的告别仪式是30日下午在港岛半山上的港督府拉开序幕的。在蒙蒙细雨中,末任港督告别了这个曾居住了二十五任港督的庭院。

第二处:此时,雨越下越大。查尔斯王子在雨中宣读英国女王赠言说:“英国国旗就要降下,中国国旗将飘扬于香港上空。一百五十多年的英国管治即将告终。”

表现英国殖民者离开香港的灰头土脸,

反衬国民香港回归的自豪。

合作探究——分析环境描写的作用

末任港督离开港督庭院

查尔斯王子宣读英国女王的赠言

烘托气氛

(1)以时间闪回的方式组织材料

将历史与现实用镜头方式交错出现,不仅画面感很强,而且突出了英国在香港156年统治的终结。历史的回顾更强化了永不再来的意味。

(2)运用大量细节描写

描述性的语言使描述对象生动、形象、可感。从“告别”切入,将目光聚焦于“历史的终结与开始”这一主题,所有的细节均服务于这一主题,不枝不蔓,清清楚楚。

(3)善于使用气氛烘托

侧面烘托主题

写作技巧

故今日之责任不在他人, 而全在我少年,

少年智则国智,少年富则国富,

少年强则国强,少年独立则国独立,

少年自由则国自由,少年进步则国进步,

少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,

少年雄于地球,则国雄于地球,

美哉 我少年中国 与天不老,

壮哉 我中国少年 与国无疆!

《少年中国说》节选

请祖国放心,强国有我

本文作于光绪二十六年(1900年),八国联军入侵中国,文章从驳斥日本和西方列强污蔑我国为“ 老大帝国”入手,说明中国是一个正在成长的少年中国。文章认为封建专制制度和封建官吏已经腐朽,希望寄托在中国少年身上,并且坚信中国少年必有志士,能使国家富强,雄立于地球。