第1课 中华文明的起源与早期国家 同步训练(统编版中外历史纲要上)含答案+解析

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 同步训练(统编版中外历史纲要上)含答案+解析 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-09 14:36:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第1课 中华文明的起源与早期国家 同步训练

1.浙江金华浦江县的上山文化遗址出土了距今一万多年前的人工栽培碳化农作物。最新考古发现研究确认,上山遗址是中国农业的重要起源地。据此可知,上山文化遗址( )

A.有助于研究中华文明的起源 B.反映了旧石器时代晚期的社会状况

C.证实粟是我国古老的农作物 D.说明上山文化遗址已进入文明阶段

2.在旧石器时代,主要食物来源于植物的块茎、鲜果、坚果、种子、嫩芽等。另外还可以确认,人类分成小的流动部队走遍大地,只是短暂地保持他们的宿营地。据此可知,当时( )

A.人类由食物采集者变成生产者 B.男子在部落中已经居主导地位

C.原始农业和畜牧业都已经产生 D.生产力低下主要依靠采集为生

3.妇好墓于1976年被考古工作者发掘,是殷墟唯一保存完整的商代王室墓葬。该墓五米多长,约四米宽,七米多深,墓上建有被甲骨卜辞称为“母辛宗”的莩堂。据说享堂原是商王武丁为祭祀妻子妇好而修建的宗庙建筑,尊其庙号为“辛”。妇好慕虽然整室不大,但保存完好,随葬品极为丰富。下列物品不可能在妇好墓中发现的是( )

A.青铜器 B.玉器 C.宝石器 D.青瓷

4.大汶口出士的墓葬品有明显的大小墓差异,小墓仅能容尸,空无一物;大墓随葬品多达数十件甚至百余件,有精美的网器、玉器、象牙器等贵重物品。据此可知,大汉口文化( )

A.已出现贫富分化现象 B.代表了母系氏族社会的成就

C.手工业技术领先世界 D.具备了早期国家的初始形态

5.在周代伦理中,宗族成员间只论宗子与普通人的关系,普通族人“虽富贵,不敢以富贵入宗子之家”。在丧葬制度中,大宗死亡,族人即使无“五服”之亲,也须为之服“齐衰三月”。这说明,西周( )

A.通过丧葬制度巩固了分封制 B.建立了较为森严的社会等级

C.建立起完善的社会治理体系 D.依据血缘关系建立政治秩序,

6.考古发现,地处黄河流域的陶寺遗址,面积达280万平方米。在遗址中,考古专家发现有宫殿建筑、天文建筑痕迹以及数量不等的大、中、小型墓葬,还发现了象征权力的玉石礼器。陶寺遗址的发现表明当时( )

A.中华文明曙光初现 B.阶层分化比较明显

C.社会分工日趋精细 D.早期国家确已出现

7.周代的音乐领导机构“大司乐”培养的对象主要是贵族子弟。贵族子弟学习音乐并非是去表演,而是要懂得音乐的使用以及对乐队、歌舞队的编制的严格规定。这说明周代乐舞( )

A.注重音乐的教化功能 B.因为规定严格而日趋僵化

C.有利于诸子思想融合 D.促进古代中国音乐的发展

8.春秋战国时代,诸侯国之间订立条约都要把“毋易树子”(也就是不可将小儿子,尤其是小老婆生的儿子来代替大老婆生的大儿子作为接班人),“毋以妾为妻”,“毋使妇人与国事”等家庭小事写入“国际公法”,以维持“世界和平”。这本质上反映出( )

A.条约内容详细 B.宗法制度得以延续

C.原有制度影响深远 D.分封制瓦解

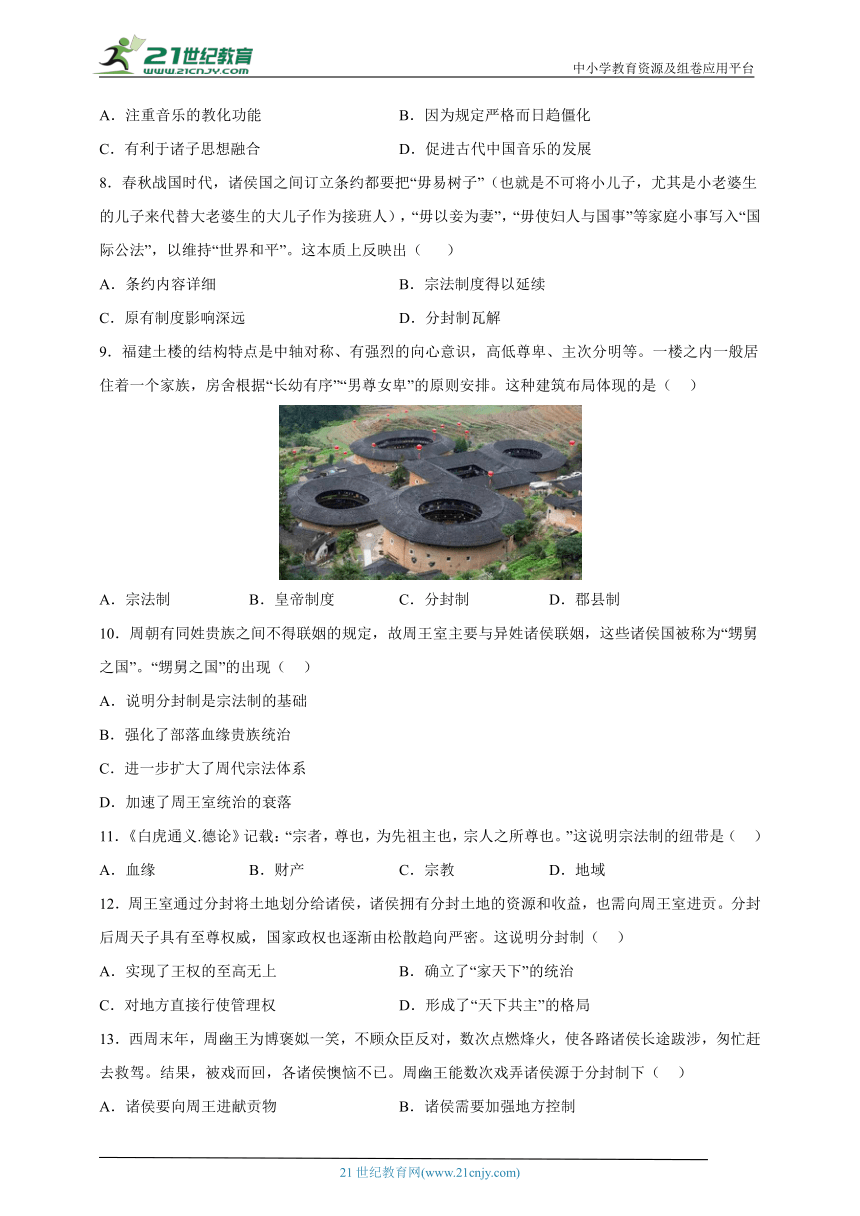

9.福建土楼的结构特点是中轴对称、有强烈的向心意识,高低尊卑、主次分明等。一楼之内一般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排。这种建筑布局体现的是( )

A.宗法制 B.皇帝制度 C.分封制 D.郡县制

10.周朝有同姓贵族之间不得联姻的规定,故周王室主要与异姓诸侯联姻,这些诸侯国被称为“甥舅之国”。“甥舅之国”的出现( )

A.说明分封制是宗法制的基础

B.强化了部落血缘贵族统治

C.进一步扩大了周代宗法体系

D.加速了周王室统治的衰落

11.《白虎通义.德论》记载:“宗者,尊也,为先祖主也,宗人之所尊也。”这说明宗法制的纽带是( )

A.血缘 B.财产 C.宗教 D.地域

12.周王室通过分封将土地划分给诸侯,诸侯拥有分封土地的资源和收益,也需向周王室进贡。分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。这说明分封制( )

A.实现了王权的至高无上 B.确立了“家天下”的统治

C.对地方直接行使管理权 D.形成了“天下共主”的格局

13.西周末年,周幽王为博褒姒一笑,不顾众臣反对,数次点燃烽火,使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾。结果,被戏而回,各诸侯懊恼不已。周幽王能数次戏弄诸侯源于分封制下( )

A.诸侯要向周王进献贡物 B.诸侯需要加强地方控制

C.诸侯需要扩大统治范围 D.诸侯需要服从周王调兵

14.源远流长的姓氏文化,是中国传统文化宝库中的重要组成部分。一些中国人的姓氏如鲁、齐、宋等,上溯其源,主要得益于( )

A.礼法制 B.宗法制 C.郡县制 D.分封制

15.金文中的“封”字写作澍,“邦”字写作蟒,意为植树为帜,划定疆界。材料反映的政治制度是( )

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

16.阅读材料,回答问题。

材料一 半坡遗址位于今陕西省西安市浐河东岸,是一个发达的新石器时代的村落遗址由出土器物和居住遗迹来说.可分成早晚两个时期,早期以木构房屋的建筑为王,晚期则多采用泥土建造房子,在半坡村新石器时代人们遗留下的房屋里、窖穴中和垃圾堆里,还发现了很多当时使用的生产工具和日常生活用品,有石器、陶器、骨器和其他的装饰品。

——摘编自石兴邦《西安半坡村新时期时代村落遗址的发掘》

材料二 今甘肃、青海地区的新石器时代可追溯到8000年前,其丰富的史前文化遗址据年代早晚分为大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化等几大文化分期。早在7800年前的大地湾一期文化时期,这一地区就种植稷和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物;仰韶文化时期,人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食,并出现了灶;马家窑文化时期,发现了小麦、水稻,大麻籽等更丰富的碳化植物,以及完整的刀、叉、勺作为早期餐具。

——董琦《新石器时代的饮食文化研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述新石器时代的经济生活状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址发现的意义。

17.阅读下列材料

材料一 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝……于是封功臣谋士,而师尚父为首封:封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁……

——《史记周本记》

材料二 正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料三 从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征又都具有浓厚深刻的宗法色彩。中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义;中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——石培华《中国历史纵与横》

请问答

(1)据材料一概括西周的封国有哪几类?该制度之下受封诸侯对周王有哪些义务?

(2)材料一、二分别反映了西周哪两种制度?它们之间有什么关系?

(3)结合材料一和所学知识,谈谈西周政治制度的特点。

(4)根据材料三,概括宗法组织和宗法结构对中国封建社会的影响。

参考答案

1.A

【解析】根据材料“上山文化遗址出土了距今一万多年前的人工栽培碳化农作物”结合所学知识可知,这是我国古代的早期文明,属于新石器时期,有助于研究中华文明的起源,A项正确;上山文化遗址是新石器时期,排除B项;材料没有涉及粟,无法证实C项说法,排除C项;材料没有反映该文化遗址已进入文明阶段,排除D项。故选A项。

2.D

【解析】根据材料中“主要食物来源于植物……只是短暂地保持他们的宿营地”可知,当时人类主要依靠采集为生,过着经常迁徙的生活,生产力水平低下,D项正确;农耕和畜牧业产生后,人类才由食物的采集者变成生产者,故A项错误,排除A项;在采集为主的阶段,女子在部落中居主导地位,排除B项;C项原始农业和畜牧业都已经产生与材料信息不符,排除C项。故选D项。

3.D

【解析】结合所学内容可知,青瓷在商朝时期刚刚出现,到东汉时期才走向成熟,所以妇好墓中不可能出现青瓷作为陪葬品,D项正确;青铜器、玉器和宝石器在人类社会早期就已经出现,都有可能出现在妇好墓中,排除ABC项。故选D项。

4.A

【解析】墓葬规模差异明显,小墓仅能容尸,大墓随葬品种类、数量多且精美等,说明大汉口文化已出现贫富分化现象,A项正确;大汶口代表的是父系而非母系氏族社会的成就,排除B项;材料不能说明大汶口文化的手工业技术领先世界,排除C项;仅有随葬品的差距,不足以说明其具备了早期国家的初始形态,排除D项。故选A项。

5.B

【解析】根据材料“在周代伦理中,宗族成员间只论宗子与普通人的关系,普通族人‘虽富贵,不敢以富贵入宗子之家’”结合所学知识可知,宗法制度下,西周社会等级森严,B项正确;材料没有体现分封制度,排除A项;材料并没有体现社会治理,排除C项;D项指的是分封制度,排除D项。故选B项。

6.B

【解析】根据材料可知,城址中出现了宫殿建筑、天文建筑痕迹以及不同规模的墓葬,说明阶级阶层分化比较明显,B项正确;“曙光初现”说法错误,排除A项;玉石礼器并非日常劳动工具,无法推知社会分工状况,排除C项;当时有可能出现了早期国家,但尚不能确定,排除D项。

7.A

【解析】本题考查周朝的礼乐制度,要求具备结合所学准确解读题干信息的能力。根据题干可知,周代的音乐领导机构“大司乐”培养贵族子弟懂得音乐的使用和对乐队、歌舞队的编制的严格规定,说明周代乐舞注重音乐的教化功能,A项正确;题干并未体现礼乐制度的僵化,排除B项;C项与题中主旨不相关,无法体现出“有利于诸子思想融合”,排除C项;题干信息未反映对音乐发展的促进作用,排除D项。故选A项。

8.B

【解析】根据材料“毋易树子”、“毋以妾为妻”、“毋使妇人与国事”等家庭小事写人“国际公法”及所学知识可得,这体现出在春秋战国时期重视宗法制,宗法制度得以延续,B项正确;“条约内容详细”不是从本质上反映的,不符合题意,排除A项;材料不能反映出之前的制度的具体影响,不符合题意,排除C项;材料没有提及分封制度相关信息,不符合题意,排除D项。故选B项。

9.A

【解析】根据材料“居住着一个家族,房舍根据‘长幼有序男尊女卑’的原则安排”,一个家族内体现的是血缘宗法,“长幼有序”“男尊女卑”体现的是宗族内的尊卑秩序,受宗法制度的影响,A项正确;根据材料可知,土楼属民居,楼内住着一个家族的人,与皇权无关,排除B项;材料体现的是家族内的长幼尊卑,与分封制无关,排除C项;根据材料“一楼之内一般居住着一个家族”,体现的是家族内的关系,与郡县制无关,排除D项。故选A项。

10.C

【解析】“甥舅之国”体现出新的血缘纽带的出现,说明周代宗法体系进一步扩大,C项正确;宗法制是分封制的基础,排除A项;B项不符合材料主旨,排除;“甥舅之国”加强了周王室与异姓诸侯的联系,有利于加强周王室统治,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】根据材料“宗者,尊也,为先祖主也,宗人之所尊也”可知,材料具有明显的敬祖尊宗的思想,体现了宗法制的纽带是血缘,A项正确;宗法制的纽带是血缘,而非财产、宗教、地域,排除BCD项。故选A项。

12.D

【解析】根据材料“分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密”,D项正确;根据所学知识,先秦制度尚未实现中央集权,排除A项;大禹的儿子启夺得王位,确立“家天下”的统治,排除B项;秦朝郡县制的普遍推行,对地方直接行使管理权,排除C项。故选D项。

13.D

【解析】依据题干“使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾”的信息,结合所学知识可知,西周时期实行分封制,大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全的责任,由此可知,周幽王能数次戏弄诸侯源于分封制下诸侯需要服从周王调兵,D项正确;A属于分封制下诸侯的义务,但与题干内容无关,排除A项;BC项与材料的主旨内容无关,排除BC项。故选D项。

14.D

【解析】鲁、齐、宋等是周代分封的诸侯国,后来成为中国人的姓氏,D项正确;ABC项不符合题意,排除。故选D项。

15.B

【解析】根据“金文”、“封”、“邦”、“意为植树为帜,划定疆界”,结合所学可知,封邦建国的制度是西周时期的分封制,B项正确;禅让制在西周之前已退出历史舞台,排除A项;C项与材料无关,排除C项;郡县制是在战国时期出现的,排除D项。故选B项。

16.(1)以种植业为主,家畜饲养业为辅;出现原始制陶、纺织等技术;人们过着定居生活;人们饮食水平日益提高;出现原始艺术品;审美意识提高;原始农业;磨制石器出现。

(2)为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料;证明了中华文明的源远流长。

【解析】 (1)经济生活状况:根据材料“这一地区就种植疆和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物”可归纳出以种植业为主,家畜饲养业为辅:根据材料“有石器、陶器、骨器和其他的装饰品”可归纳出出现原始制陶、纺织等技术:根据材料“早期以木构房屋的建筑为王,晚期则多采用泥土建造房子”可归纳出人们过着定居生活:根据材料“人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食”可归纳出人们饮食水平日益提高:根据材料“其他的装饰品”可归纳出出现原始艺术品及审美意识提高;根据材料“发现了小麦、水稻,大麻籽等更丰富的碳化植物”可归纳出原始农业;从制造的工具来看,磨制石器出现。

(2)意义:结合上述分析可知,半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址的发现为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料:证明了中华文明的源远流长。

17.(1)分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战。

(2)分封制,宗法制。分封制和宗法制相辅相成。

(3)分封制与宗法制相辅相成,互为表里;以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中。

(4)中国封建政治呈现宗法色彩,表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

【解析】(1)根据“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝”“封功臣谋士”“封弟周公旦于曲阜”得出分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。根据所学可知,受封诸侯对周王有朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战的义务。

(2)材料一反映的是分封制,材料二反映的是宗法制。根据所学可知,分封制和宗法制互为表里,相辅相成。

(3)根据所学可知,西周政治制度的特点有分封制与宗法制相辅相成,互为表里;以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中等特点。

(4)根据“西周政治制度的特点”得出中国封建政治呈现宗法色彩,根据“中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系”“绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义”“亲贵合一和裙带作风”“反智主义倾向”,分析得出表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第1课 中华文明的起源与早期国家 同步训练

1.浙江金华浦江县的上山文化遗址出土了距今一万多年前的人工栽培碳化农作物。最新考古发现研究确认,上山遗址是中国农业的重要起源地。据此可知,上山文化遗址( )

A.有助于研究中华文明的起源 B.反映了旧石器时代晚期的社会状况

C.证实粟是我国古老的农作物 D.说明上山文化遗址已进入文明阶段

2.在旧石器时代,主要食物来源于植物的块茎、鲜果、坚果、种子、嫩芽等。另外还可以确认,人类分成小的流动部队走遍大地,只是短暂地保持他们的宿营地。据此可知,当时( )

A.人类由食物采集者变成生产者 B.男子在部落中已经居主导地位

C.原始农业和畜牧业都已经产生 D.生产力低下主要依靠采集为生

3.妇好墓于1976年被考古工作者发掘,是殷墟唯一保存完整的商代王室墓葬。该墓五米多长,约四米宽,七米多深,墓上建有被甲骨卜辞称为“母辛宗”的莩堂。据说享堂原是商王武丁为祭祀妻子妇好而修建的宗庙建筑,尊其庙号为“辛”。妇好慕虽然整室不大,但保存完好,随葬品极为丰富。下列物品不可能在妇好墓中发现的是( )

A.青铜器 B.玉器 C.宝石器 D.青瓷

4.大汶口出士的墓葬品有明显的大小墓差异,小墓仅能容尸,空无一物;大墓随葬品多达数十件甚至百余件,有精美的网器、玉器、象牙器等贵重物品。据此可知,大汉口文化( )

A.已出现贫富分化现象 B.代表了母系氏族社会的成就

C.手工业技术领先世界 D.具备了早期国家的初始形态

5.在周代伦理中,宗族成员间只论宗子与普通人的关系,普通族人“虽富贵,不敢以富贵入宗子之家”。在丧葬制度中,大宗死亡,族人即使无“五服”之亲,也须为之服“齐衰三月”。这说明,西周( )

A.通过丧葬制度巩固了分封制 B.建立了较为森严的社会等级

C.建立起完善的社会治理体系 D.依据血缘关系建立政治秩序,

6.考古发现,地处黄河流域的陶寺遗址,面积达280万平方米。在遗址中,考古专家发现有宫殿建筑、天文建筑痕迹以及数量不等的大、中、小型墓葬,还发现了象征权力的玉石礼器。陶寺遗址的发现表明当时( )

A.中华文明曙光初现 B.阶层分化比较明显

C.社会分工日趋精细 D.早期国家确已出现

7.周代的音乐领导机构“大司乐”培养的对象主要是贵族子弟。贵族子弟学习音乐并非是去表演,而是要懂得音乐的使用以及对乐队、歌舞队的编制的严格规定。这说明周代乐舞( )

A.注重音乐的教化功能 B.因为规定严格而日趋僵化

C.有利于诸子思想融合 D.促进古代中国音乐的发展

8.春秋战国时代,诸侯国之间订立条约都要把“毋易树子”(也就是不可将小儿子,尤其是小老婆生的儿子来代替大老婆生的大儿子作为接班人),“毋以妾为妻”,“毋使妇人与国事”等家庭小事写入“国际公法”,以维持“世界和平”。这本质上反映出( )

A.条约内容详细 B.宗法制度得以延续

C.原有制度影响深远 D.分封制瓦解

9.福建土楼的结构特点是中轴对称、有强烈的向心意识,高低尊卑、主次分明等。一楼之内一般居住着一个家族,房舍根据“长幼有序”“男尊女卑”的原则安排。这种建筑布局体现的是( )

A.宗法制 B.皇帝制度 C.分封制 D.郡县制

10.周朝有同姓贵族之间不得联姻的规定,故周王室主要与异姓诸侯联姻,这些诸侯国被称为“甥舅之国”。“甥舅之国”的出现( )

A.说明分封制是宗法制的基础

B.强化了部落血缘贵族统治

C.进一步扩大了周代宗法体系

D.加速了周王室统治的衰落

11.《白虎通义.德论》记载:“宗者,尊也,为先祖主也,宗人之所尊也。”这说明宗法制的纽带是( )

A.血缘 B.财产 C.宗教 D.地域

12.周王室通过分封将土地划分给诸侯,诸侯拥有分封土地的资源和收益,也需向周王室进贡。分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密。这说明分封制( )

A.实现了王权的至高无上 B.确立了“家天下”的统治

C.对地方直接行使管理权 D.形成了“天下共主”的格局

13.西周末年,周幽王为博褒姒一笑,不顾众臣反对,数次点燃烽火,使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾。结果,被戏而回,各诸侯懊恼不已。周幽王能数次戏弄诸侯源于分封制下( )

A.诸侯要向周王进献贡物 B.诸侯需要加强地方控制

C.诸侯需要扩大统治范围 D.诸侯需要服从周王调兵

14.源远流长的姓氏文化,是中国传统文化宝库中的重要组成部分。一些中国人的姓氏如鲁、齐、宋等,上溯其源,主要得益于( )

A.礼法制 B.宗法制 C.郡县制 D.分封制

15.金文中的“封”字写作澍,“邦”字写作蟒,意为植树为帜,划定疆界。材料反映的政治制度是( )

A.禅让制 B.分封制 C.宗法制 D.郡县制

16.阅读材料,回答问题。

材料一 半坡遗址位于今陕西省西安市浐河东岸,是一个发达的新石器时代的村落遗址由出土器物和居住遗迹来说.可分成早晚两个时期,早期以木构房屋的建筑为王,晚期则多采用泥土建造房子,在半坡村新石器时代人们遗留下的房屋里、窖穴中和垃圾堆里,还发现了很多当时使用的生产工具和日常生活用品,有石器、陶器、骨器和其他的装饰品。

——摘编自石兴邦《西安半坡村新时期时代村落遗址的发掘》

材料二 今甘肃、青海地区的新石器时代可追溯到8000年前,其丰富的史前文化遗址据年代早晚分为大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化等几大文化分期。早在7800年前的大地湾一期文化时期,这一地区就种植稷和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物;仰韶文化时期,人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食,并出现了灶;马家窑文化时期,发现了小麦、水稻,大麻籽等更丰富的碳化植物,以及完整的刀、叉、勺作为早期餐具。

——董琦《新石器时代的饮食文化研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述新石器时代的经济生活状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址发现的意义。

17.阅读下列材料

材料一 武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝……于是封功臣谋士,而师尚父为首封:封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁……

——《史记周本记》

材料二 正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料三 从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征又都具有浓厚深刻的宗法色彩。中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义;中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——石培华《中国历史纵与横》

请问答

(1)据材料一概括西周的封国有哪几类?该制度之下受封诸侯对周王有哪些义务?

(2)材料一、二分别反映了西周哪两种制度?它们之间有什么关系?

(3)结合材料一和所学知识,谈谈西周政治制度的特点。

(4)根据材料三,概括宗法组织和宗法结构对中国封建社会的影响。

参考答案

1.A

【解析】根据材料“上山文化遗址出土了距今一万多年前的人工栽培碳化农作物”结合所学知识可知,这是我国古代的早期文明,属于新石器时期,有助于研究中华文明的起源,A项正确;上山文化遗址是新石器时期,排除B项;材料没有涉及粟,无法证实C项说法,排除C项;材料没有反映该文化遗址已进入文明阶段,排除D项。故选A项。

2.D

【解析】根据材料中“主要食物来源于植物……只是短暂地保持他们的宿营地”可知,当时人类主要依靠采集为生,过着经常迁徙的生活,生产力水平低下,D项正确;农耕和畜牧业产生后,人类才由食物的采集者变成生产者,故A项错误,排除A项;在采集为主的阶段,女子在部落中居主导地位,排除B项;C项原始农业和畜牧业都已经产生与材料信息不符,排除C项。故选D项。

3.D

【解析】结合所学内容可知,青瓷在商朝时期刚刚出现,到东汉时期才走向成熟,所以妇好墓中不可能出现青瓷作为陪葬品,D项正确;青铜器、玉器和宝石器在人类社会早期就已经出现,都有可能出现在妇好墓中,排除ABC项。故选D项。

4.A

【解析】墓葬规模差异明显,小墓仅能容尸,大墓随葬品种类、数量多且精美等,说明大汉口文化已出现贫富分化现象,A项正确;大汶口代表的是父系而非母系氏族社会的成就,排除B项;材料不能说明大汶口文化的手工业技术领先世界,排除C项;仅有随葬品的差距,不足以说明其具备了早期国家的初始形态,排除D项。故选A项。

5.B

【解析】根据材料“在周代伦理中,宗族成员间只论宗子与普通人的关系,普通族人‘虽富贵,不敢以富贵入宗子之家’”结合所学知识可知,宗法制度下,西周社会等级森严,B项正确;材料没有体现分封制度,排除A项;材料并没有体现社会治理,排除C项;D项指的是分封制度,排除D项。故选B项。

6.B

【解析】根据材料可知,城址中出现了宫殿建筑、天文建筑痕迹以及不同规模的墓葬,说明阶级阶层分化比较明显,B项正确;“曙光初现”说法错误,排除A项;玉石礼器并非日常劳动工具,无法推知社会分工状况,排除C项;当时有可能出现了早期国家,但尚不能确定,排除D项。

7.A

【解析】本题考查周朝的礼乐制度,要求具备结合所学准确解读题干信息的能力。根据题干可知,周代的音乐领导机构“大司乐”培养贵族子弟懂得音乐的使用和对乐队、歌舞队的编制的严格规定,说明周代乐舞注重音乐的教化功能,A项正确;题干并未体现礼乐制度的僵化,排除B项;C项与题中主旨不相关,无法体现出“有利于诸子思想融合”,排除C项;题干信息未反映对音乐发展的促进作用,排除D项。故选A项。

8.B

【解析】根据材料“毋易树子”、“毋以妾为妻”、“毋使妇人与国事”等家庭小事写人“国际公法”及所学知识可得,这体现出在春秋战国时期重视宗法制,宗法制度得以延续,B项正确;“条约内容详细”不是从本质上反映的,不符合题意,排除A项;材料不能反映出之前的制度的具体影响,不符合题意,排除C项;材料没有提及分封制度相关信息,不符合题意,排除D项。故选B项。

9.A

【解析】根据材料“居住着一个家族,房舍根据‘长幼有序男尊女卑’的原则安排”,一个家族内体现的是血缘宗法,“长幼有序”“男尊女卑”体现的是宗族内的尊卑秩序,受宗法制度的影响,A项正确;根据材料可知,土楼属民居,楼内住着一个家族的人,与皇权无关,排除B项;材料体现的是家族内的长幼尊卑,与分封制无关,排除C项;根据材料“一楼之内一般居住着一个家族”,体现的是家族内的关系,与郡县制无关,排除D项。故选A项。

10.C

【解析】“甥舅之国”体现出新的血缘纽带的出现,说明周代宗法体系进一步扩大,C项正确;宗法制是分封制的基础,排除A项;B项不符合材料主旨,排除;“甥舅之国”加强了周王室与异姓诸侯的联系,有利于加强周王室统治,排除D项。故选C项。

11.A

【解析】根据材料“宗者,尊也,为先祖主也,宗人之所尊也”可知,材料具有明显的敬祖尊宗的思想,体现了宗法制的纽带是血缘,A项正确;宗法制的纽带是血缘,而非财产、宗教、地域,排除BCD项。故选A项。

12.D

【解析】根据材料“分封后周天子具有至尊权威,国家政权也逐渐由松散趋向严密”,D项正确;根据所学知识,先秦制度尚未实现中央集权,排除A项;大禹的儿子启夺得王位,确立“家天下”的统治,排除B项;秦朝郡县制的普遍推行,对地方直接行使管理权,排除C项。故选D项。

13.D

【解析】依据题干“使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾”的信息,结合所学知识可知,西周时期实行分封制,大规模地以封地连同居民分赏王室子弟和功臣,诸侯在其封国内享有世袭统治权,也有服从天子命令、定期朝贡、提供军赋和力役、维护周室安全的责任,由此可知,周幽王能数次戏弄诸侯源于分封制下诸侯需要服从周王调兵,D项正确;A属于分封制下诸侯的义务,但与题干内容无关,排除A项;BC项与材料的主旨内容无关,排除BC项。故选D项。

14.D

【解析】鲁、齐、宋等是周代分封的诸侯国,后来成为中国人的姓氏,D项正确;ABC项不符合题意,排除。故选D项。

15.B

【解析】根据“金文”、“封”、“邦”、“意为植树为帜,划定疆界”,结合所学可知,封邦建国的制度是西周时期的分封制,B项正确;禅让制在西周之前已退出历史舞台,排除A项;C项与材料无关,排除C项;郡县制是在战国时期出现的,排除D项。故选B项。

16.(1)以种植业为主,家畜饲养业为辅;出现原始制陶、纺织等技术;人们过着定居生活;人们饮食水平日益提高;出现原始艺术品;审美意识提高;原始农业;磨制石器出现。

(2)为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料;证明了中华文明的源远流长。

【解析】 (1)经济生活状况:根据材料“这一地区就种植疆和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物”可归纳出以种植业为主,家畜饲养业为辅:根据材料“有石器、陶器、骨器和其他的装饰品”可归纳出出现原始制陶、纺织等技术:根据材料“早期以木构房屋的建筑为王,晚期则多采用泥土建造房子”可归纳出人们过着定居生活:根据材料“人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食”可归纳出人们饮食水平日益提高:根据材料“其他的装饰品”可归纳出出现原始艺术品及审美意识提高;根据材料“发现了小麦、水稻,大麻籽等更丰富的碳化植物”可归纳出原始农业;从制造的工具来看,磨制石器出现。

(2)意义:结合上述分析可知,半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址的发现为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料:证明了中华文明的源远流长。

17.(1)分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战。

(2)分封制,宗法制。分封制和宗法制相辅相成。

(3)分封制与宗法制相辅相成,互为表里;以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中。

(4)中国封建政治呈现宗法色彩,表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

【解析】(1)根据“褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝”“封功臣谋士”“封弟周公旦于曲阜”得出分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。根据所学可知,受封诸侯对周王有朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战的义务。

(2)材料一反映的是分封制,材料二反映的是宗法制。根据所学可知,分封制和宗法制互为表里,相辅相成。

(3)根据所学可知,西周政治制度的特点有分封制与宗法制相辅相成,互为表里;以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中等特点。

(4)根据“西周政治制度的特点”得出中国封建政治呈现宗法色彩,根据“中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系”“绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义”“亲贵合一和裙带作风”“反智主义倾向”,分析得出表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进