第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元测试(含答案)

文档属性

| 名称 | 第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元测试(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 832.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-09 20:58:47 | ||

图片预览

文档简介

部编版八年级上册历史单元强化测试-第八单元

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共20小题,共40.0分)

有“状元实业家”之称的张謇为我国近代民族工业的发展作出了重大贡献。他创办的企业中最为著名的是( )

A. 继昌隆缫丝厂 B. 发昌机器厂 C. 江南制造总局 D. 南通大生纱厂

第一次世界大战前后,中国民族工业的发展进入了一个“黄金时代”,其原因有( )

①辛亥革命的推动

②列强暂时放松了对华的经济掠夺

③实业救国潮流的影响

④发展了重工业

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

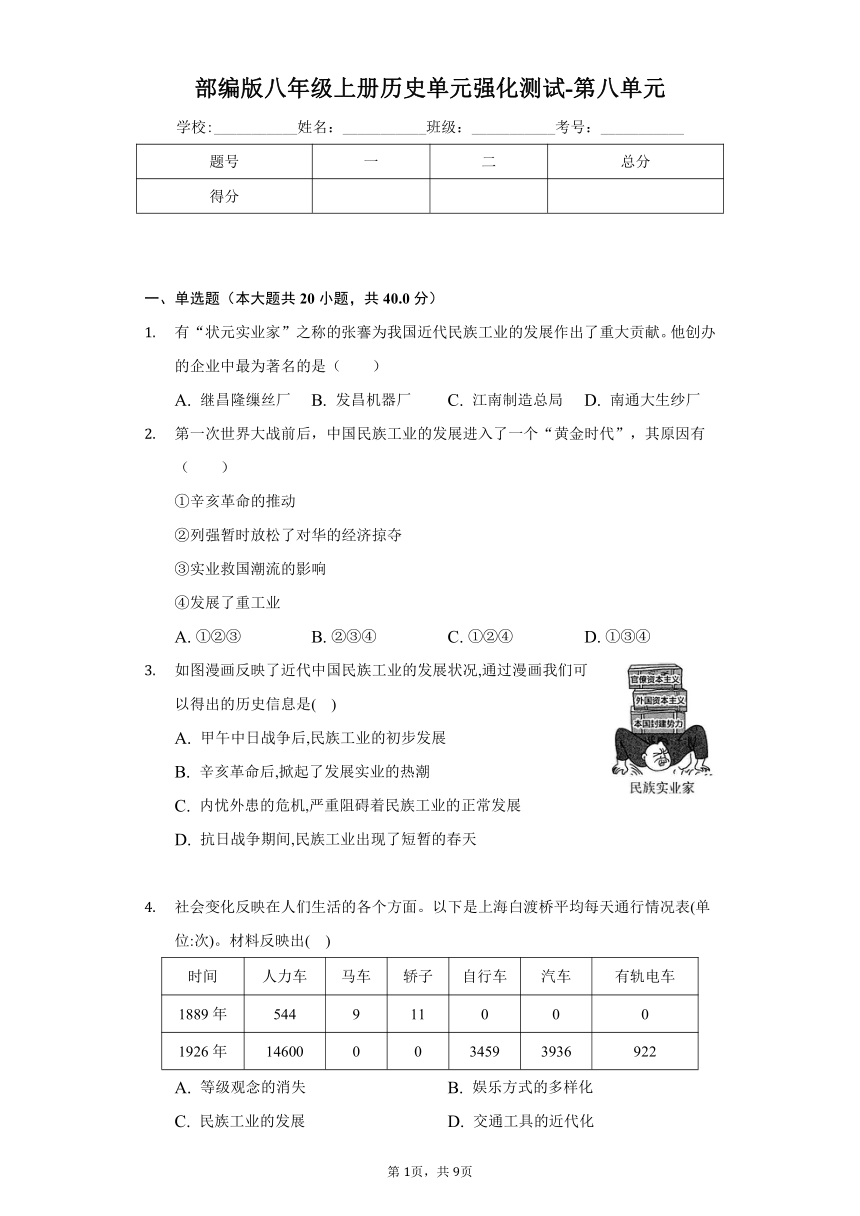

如图漫画反映了近代中国民族工业的发展状况,通过漫画我们可以得出的历史信息是( )

A. 甲午中日战争后,民族工业的初步发展

B. 辛亥革命后,掀起了发展实业的热潮

C. 内忧外患的危机,严重阻碍着民族工业的正常发展

D. 抗日战争期间,民族工业出现了短暂的春天

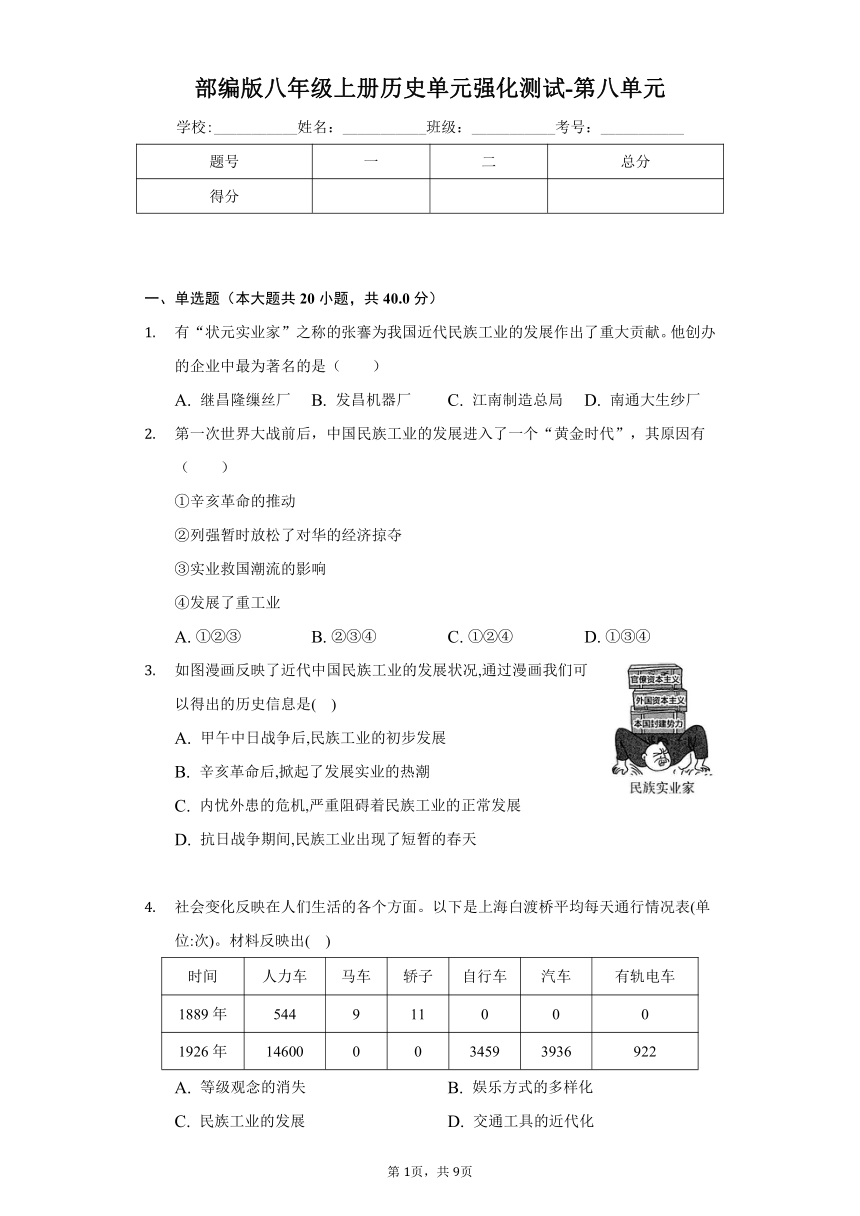

社会变化反映在人们生活的各个方面。以下是上海白渡桥平均每天通行情况表(单位:次)。材料反映出( )

时间 人力车 马车 轿子 自行车 汽车 有轨电车

1889年 544 9 11 0 0 0

1926年 14600 0 0 3459 3936 922

A. 等级观念的消失 B. 娱乐方式的多样化

C. 民族工业的发展 D. 交通工具的近代化

1909年京张铁路建成通车,2019年京张高铁正式运营。京张高铁在当年京张铁路设计人字线的顶点下方穿过,与其实现地上与地下的立体交汇。担任京张铁路总工程师的是( )

A. 胡适 B. 詹天佑 C. 齐白石 D. 聂耳

1902年6月,《大公报》曾经登载了一则征婚广告:“今有南清志士某君,北来游学,此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女士,聘定为室。其主义如下:一要天足,二要通晓中西学术门径,三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国之陋俗,如有能合以上诸格及自愿出嫁,又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可。”对此解读错误的是( )

A. 近代报刊的创办反映了社会习俗的变化

B. 受资产阶级民主思想的影响,新女性观逐渐被人们接受

C. 时人都认识到应废除缠足,实行婚姻自由,提倡男女平等

D. 该报刊的发行具有宣传教育、启迪民众的作用

1850年到1899年这段时期中,中国人所翻译的自然科学、尤其是应用科学方面的著作在数量上超过了社会科学和古典文学方面的著作,比例为四比一;1902年到1904年的两年中,后者却以二比一的比例超过了前者。上述变化反映了( )

A. 民族危机的加剧,知识分子认识到了制度变革的紧迫

B. “民主”“科学”的思想得到了广泛的宣传

C. 近代中国文化的普及和繁荣

D. 迫切需要学习西方的先进技术

报刊是人们获取信息,了解社会的主要传媒工具之一。下列报刊出现最早的是( )

A. 《新青年》 B. 《万国公报》 C. 《申报》 D. 《每周评论》

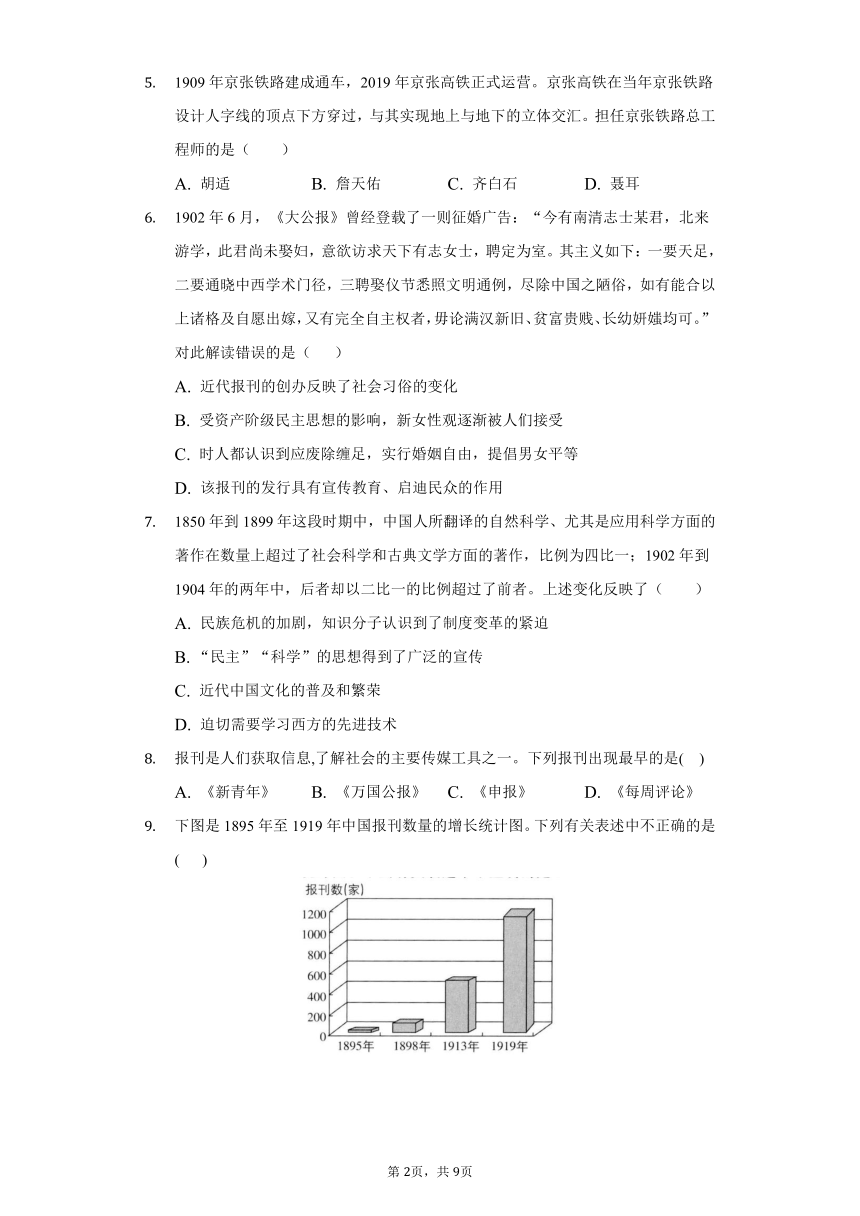

下图是1895年至1919年中国报刊数量的增长统计图。下列有关表述中不正确的是 ( )

A. 1898年中国报刊事业空前繁荣

B. 1913年报刊数量猛增是由于辛亥革命的进行

C. 1919年报刊数量猛增是由于思想文化运动的促进

D. 报刊数量增长与近代中国政治变革有关

从如表历史事件中应提炼的历史主题是

1862年,清末第一所官办外语专门学校——京师同文馆正式开办 1898年,百日维新时期光绪帝颁布诏书,兴办新式学堂 1904年清政府颁布癸卯学制,对小学、中学、大学教育进行规划并实施新学制 1920年,北京大学在中国的国立大学中第一次招收女生,实行男女同校 1938年4月,北京大学、清华大学、南开大学等在长沙组成临时大学之后西迁至昆明,改称国立西南联合大学

A. 晚清时期的教育发展 B. 晚清时期的文化交流

C. 近代中国的政治变革 D. 近代中国的教育发展

1917年商务印书馆在《申报》登出新书广告:特编适合共和宗旨之教科书,分国民学校、高等小学校、中学校、师范学校四种,学生用书及教师用书均全,一律呈经民国教育部审定公布……今日教育家欲同心协力,盖此维护共和之责,则采用此种教科书最为相宜。可见,当时社会急需解决的问题是

A. 建立近代教育体系 B. 维护共和制度

C. 推动民族工业发展 D. 改革社会习俗

1862年6月26日,《上海新报》登载了一则某商行售卖“外国杂货”的广告:“新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等”。这一现象说明( )

A. 自然经济的迅速瓦解 B. 商品经济的繁荣

C. 物质生活时尚的变化 D. 国人办报事业的发展

1919年春,胡老太爷从广州到上海探亲,此时他不可能看到()

A. 西式洋楼里,身穿旗袍的摩登女郎正在吃西餐

B. 轮船往来于黄浦江上,汽车行驶在南京路上

C. 大孙子正在为进京参加科举考试做准备

D. 报童在大街上叫喊:“卖报!卖报!《申报》头条新闻——巴黎和会召开了!”

李兴生活在20世纪初的上海,他的生活中可能有()

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

艺术源于生活又高于生活。艺术作品能够反映出时代的最强音。以下艺术作品中,解剖了整个民族的精神弱点,成为批判国民性问题经典之作的是( )

A. 《阿Q正传》 B. 《子夜》 C. 《毕业歌》 D. 《田横五百士》

“昨日文小姐,今日武将军”是毛泽东对丁玲的称赞。丁玲的长篇小说代表作是( )

A. 《太阳照在桑干河上》 B. 《山乡巨变》

C. 《马桑树儿搭灯台》 D. 《边城》

中国自己拍摄的第一部无声电影是 ( )

A.

B.

C.

D.

由田汉作词、聂耳作曲,鼓舞了我国的抗日救亡运动;后来被定为中华人民共和国国歌的音乐作品是( )

A. 《定军山》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《太阳照在桑干河上》 D. 《马路天使》

周恩来曾题词勉鼓他:“为抗战发出怒吼,为大众语出呼声!”很多人唱着他的“风在吼,马在叫”,走向抗战的前线。下列作品属于材料中的“他”的是( )

A. 《愚公移山》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《黄河大合唱》 D. 《定军山》

20世纪30-40年代初期,著名画作《田横五百士》《愚公移山》等在全国传播;优秀歌曲《毕业歌》《黄河大合唱》等在全国传唱:“国人爱国,请用国货”“挽回利权,振我中华”等成为商业广告炙手可热的用语。这些现象成为时代主流( )

A. 说明流行歌曲成为时代主流 B. 说明广告策划富有新的创意

C. 凸显爱国救亡的新时代内涵 D. 反映文学艺术创作空前繁荣

二、材料解析题(本大题共3小题,共30.0分)

阅读下列材料,回答问题:

材料一:第二次鸦片战争以后,洋务派为适应中外交涉和开展洋务运动的需要,开始兴办新式学堂。1862年成立的京师同文馆是洋务派创办的第一所新式学堂。它以培养外语翻译和外交人才为宗旨。

材料二:戊戌变法的主要内容有:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;鼓励私人兴办工矿企业;开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论;训练新式军队等。

材料三:由于国家得不到急需的军事、外交、科技等人才。洋务派大臣张之洞,奏请停止科举考试,普遍兴办学校。清政府迫于形势,拟定了《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制,并于1905年宣布废除沿用了一千三百多年的科举制度。

(1) 据材料一,概括近代中国新式教育出现的原因。结合所学知识分析近代新式教育的出现有什么影响?

(2) 据材料二,概括戊戌变法中有关教育的措施有哪些。这些措施的目的是什么?

(3) 综上所述,教育制度的变化说明了什么?今天我们应该坚持怎样的办学方向?

中国近代以来,社会生活发生了巨大的变迁。阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二中华民国临时政府成立后,政府仍沿用前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。改用的“先生”“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

材料三早在 19世纪末,随着西方商品对民众生活模式的冲击,趋洋附西的倾向就在时势的流变中推动着生活习俗的演变。“凡物之极贵重者,皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋桥。挂灯名洋灯,火锅名洋锅。大江南北,莫不以洋为尚……”。

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析图一和图二之间的历史关系。除此之外,辛亥革命还有哪些历史影响?

(2) 根据材料二,称呼的改变体现当时人们思想发生了什么变化?根据材料二、三并结合所学知识,分析出现这些现象的主要原因。

(3) 综合上述材料,谈谈你对近代社会生活变迁的认识。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:经商办厂,对张謇来说完全是陌生的;但是,国家有难,匹夫有责,在张謇看来,只有发展民族工业,才能抵制帝国主义的侵略、抵制外国资本的侵入,办厂也不失为一种救国之途径。于是,他毅然放弃功名仕途,利用通海地区产棉的优势,着手创办大生纱厂。

——摘编自王教琴《张謇的爱国情怀》

(1) 依据材料一,指出张謇“毅然放弃功书仕途”的初心。结合所学知识,概括张謇创办大生纱厂的历史背景。

材料二:中国的工业,集中在上海等沿海沿江城市。全民族抗战爆发后,不少民族资本家出于爱国热情和使企业免遭日本的掠夺,纷纷将工厂迁往内地大后方,如四川、湖南、四川、陕西等省。据统计,到1940年,陆续内迁的厂矿共448家,机器材料7万吨,技工12000余人。在企业内迁过程中,中国工人阶级起了重大作用,他们历尽艰险,运送机器,保护设备,克服了极大的困难,使内迁的工厂尽快恢复生产。

——摘编自王桧林、郭大钧《中国现代史》

(2) 依据材料二,指出“工厂迁往内地大后方”的原因。结合所学知识,分析“工厂尽快恢复生产”在当时的积极影响。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国近代工业发展具有的特点。

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】A

15.【答案】A

16.【答案】A

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】C

20.【答案】C

21.【答案】【小题1】对外交往、兴办洋务。培养了一批近代人才。

【小题2】开办新式学堂。培养变法人才,宣传维新变法思想。

【小题3】教育制度要随着社会发展不断变革,教育要满足社会需要。(言之有理即可)教育为社会服务,为人民服务的宗旨。(言之有理即可)

22.【答案】【小题1】辛亥革命后,民国政府颁布法令进行移风易俗。辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了统治中国几千年的君主专制制度,传播了民主共和的理念,推动了近代中国社会变革。

【小题2】人们平等的意识逐渐提高。辛亥革命后民主共和观念深入人心;西方思想的传入;近代化的推动。

【小题3】社会生活的变迁反映了中国近代化的进程和社会进步;社会的剧变深刻影响了人们的社会生活方式。

23.【答案】【小题1】初心:实业救国(救亡图存)。历史背景:甲午中日战争,中国战败,签订《马关条约》,允许外国在华投资办厂;民族危机加剧;清政府允许民间设厂。

【小题2】原因:日本侵略,全民族抗战爆发;民族资本家爱国热情。作用:大批工业的内迁,对大后方经济发展,对支持抗战,有着很大作用。

【小题3】特点:中国近代工业分布不平衡;受到帝国主义和封建主义的阻碍,发展艰难。

第2页,共2页

第1页,共1页

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

题号 一 二 总分

得分

一、单选题(本大题共20小题,共40.0分)

有“状元实业家”之称的张謇为我国近代民族工业的发展作出了重大贡献。他创办的企业中最为著名的是( )

A. 继昌隆缫丝厂 B. 发昌机器厂 C. 江南制造总局 D. 南通大生纱厂

第一次世界大战前后,中国民族工业的发展进入了一个“黄金时代”,其原因有( )

①辛亥革命的推动

②列强暂时放松了对华的经济掠夺

③实业救国潮流的影响

④发展了重工业

A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④ D. ①③④

如图漫画反映了近代中国民族工业的发展状况,通过漫画我们可以得出的历史信息是( )

A. 甲午中日战争后,民族工业的初步发展

B. 辛亥革命后,掀起了发展实业的热潮

C. 内忧外患的危机,严重阻碍着民族工业的正常发展

D. 抗日战争期间,民族工业出现了短暂的春天

社会变化反映在人们生活的各个方面。以下是上海白渡桥平均每天通行情况表(单位:次)。材料反映出( )

时间 人力车 马车 轿子 自行车 汽车 有轨电车

1889年 544 9 11 0 0 0

1926年 14600 0 0 3459 3936 922

A. 等级观念的消失 B. 娱乐方式的多样化

C. 民族工业的发展 D. 交通工具的近代化

1909年京张铁路建成通车,2019年京张高铁正式运营。京张高铁在当年京张铁路设计人字线的顶点下方穿过,与其实现地上与地下的立体交汇。担任京张铁路总工程师的是( )

A. 胡适 B. 詹天佑 C. 齐白石 D. 聂耳

1902年6月,《大公报》曾经登载了一则征婚广告:“今有南清志士某君,北来游学,此君尚未娶妇,意欲访求天下有志女士,聘定为室。其主义如下:一要天足,二要通晓中西学术门径,三聘娶仪节悉照文明通例,尽除中国之陋俗,如有能合以上诸格及自愿出嫁,又有完全自主权者,毋论满汉新旧、贫富贵贱、长幼妍媸均可。”对此解读错误的是( )

A. 近代报刊的创办反映了社会习俗的变化

B. 受资产阶级民主思想的影响,新女性观逐渐被人们接受

C. 时人都认识到应废除缠足,实行婚姻自由,提倡男女平等

D. 该报刊的发行具有宣传教育、启迪民众的作用

1850年到1899年这段时期中,中国人所翻译的自然科学、尤其是应用科学方面的著作在数量上超过了社会科学和古典文学方面的著作,比例为四比一;1902年到1904年的两年中,后者却以二比一的比例超过了前者。上述变化反映了( )

A. 民族危机的加剧,知识分子认识到了制度变革的紧迫

B. “民主”“科学”的思想得到了广泛的宣传

C. 近代中国文化的普及和繁荣

D. 迫切需要学习西方的先进技术

报刊是人们获取信息,了解社会的主要传媒工具之一。下列报刊出现最早的是( )

A. 《新青年》 B. 《万国公报》 C. 《申报》 D. 《每周评论》

下图是1895年至1919年中国报刊数量的增长统计图。下列有关表述中不正确的是 ( )

A. 1898年中国报刊事业空前繁荣

B. 1913年报刊数量猛增是由于辛亥革命的进行

C. 1919年报刊数量猛增是由于思想文化运动的促进

D. 报刊数量增长与近代中国政治变革有关

从如表历史事件中应提炼的历史主题是

1862年,清末第一所官办外语专门学校——京师同文馆正式开办 1898年,百日维新时期光绪帝颁布诏书,兴办新式学堂 1904年清政府颁布癸卯学制,对小学、中学、大学教育进行规划并实施新学制 1920年,北京大学在中国的国立大学中第一次招收女生,实行男女同校 1938年4月,北京大学、清华大学、南开大学等在长沙组成临时大学之后西迁至昆明,改称国立西南联合大学

A. 晚清时期的教育发展 B. 晚清时期的文化交流

C. 近代中国的政治变革 D. 近代中国的教育发展

1917年商务印书馆在《申报》登出新书广告:特编适合共和宗旨之教科书,分国民学校、高等小学校、中学校、师范学校四种,学生用书及教师用书均全,一律呈经民国教育部审定公布……今日教育家欲同心协力,盖此维护共和之责,则采用此种教科书最为相宜。可见,当时社会急需解决的问题是

A. 建立近代教育体系 B. 维护共和制度

C. 推动民族工业发展 D. 改革社会习俗

1862年6月26日,《上海新报》登载了一则某商行售卖“外国杂货”的广告:“新到什锦饼干、酸果、洋醋、吕宋烟、白兰地、小面镜仔、东洋竹篮仔等”。这一现象说明( )

A. 自然经济的迅速瓦解 B. 商品经济的繁荣

C. 物质生活时尚的变化 D. 国人办报事业的发展

1919年春,胡老太爷从广州到上海探亲,此时他不可能看到()

A. 西式洋楼里,身穿旗袍的摩登女郎正在吃西餐

B. 轮船往来于黄浦江上,汽车行驶在南京路上

C. 大孙子正在为进京参加科举考试做准备

D. 报童在大街上叫喊:“卖报!卖报!《申报》头条新闻——巴黎和会召开了!”

李兴生活在20世纪初的上海,他的生活中可能有()

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①②④

艺术源于生活又高于生活。艺术作品能够反映出时代的最强音。以下艺术作品中,解剖了整个民族的精神弱点,成为批判国民性问题经典之作的是( )

A. 《阿Q正传》 B. 《子夜》 C. 《毕业歌》 D. 《田横五百士》

“昨日文小姐,今日武将军”是毛泽东对丁玲的称赞。丁玲的长篇小说代表作是( )

A. 《太阳照在桑干河上》 B. 《山乡巨变》

C. 《马桑树儿搭灯台》 D. 《边城》

中国自己拍摄的第一部无声电影是 ( )

A.

B.

C.

D.

由田汉作词、聂耳作曲,鼓舞了我国的抗日救亡运动;后来被定为中华人民共和国国歌的音乐作品是( )

A. 《定军山》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《太阳照在桑干河上》 D. 《马路天使》

周恩来曾题词勉鼓他:“为抗战发出怒吼,为大众语出呼声!”很多人唱着他的“风在吼,马在叫”,走向抗战的前线。下列作品属于材料中的“他”的是( )

A. 《愚公移山》 B. 《义勇军进行曲》

C. 《黄河大合唱》 D. 《定军山》

20世纪30-40年代初期,著名画作《田横五百士》《愚公移山》等在全国传播;优秀歌曲《毕业歌》《黄河大合唱》等在全国传唱:“国人爱国,请用国货”“挽回利权,振我中华”等成为商业广告炙手可热的用语。这些现象成为时代主流( )

A. 说明流行歌曲成为时代主流 B. 说明广告策划富有新的创意

C. 凸显爱国救亡的新时代内涵 D. 反映文学艺术创作空前繁荣

二、材料解析题(本大题共3小题,共30.0分)

阅读下列材料,回答问题:

材料一:第二次鸦片战争以后,洋务派为适应中外交涉和开展洋务运动的需要,开始兴办新式学堂。1862年成立的京师同文馆是洋务派创办的第一所新式学堂。它以培养外语翻译和外交人才为宗旨。

材料二:戊戌变法的主要内容有:改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士;鼓励私人兴办工矿企业;开办新式学堂培养人才,翻译西方书籍,传播新思想;创办报刊,开放言论;训练新式军队等。

材料三:由于国家得不到急需的军事、外交、科技等人才。洋务派大臣张之洞,奏请停止科举考试,普遍兴办学校。清政府迫于形势,拟定了《奏定学堂章程》,建立起包括初等、中等、高等三个学程的新式教育体制,并于1905年宣布废除沿用了一千三百多年的科举制度。

(1) 据材料一,概括近代中国新式教育出现的原因。结合所学知识分析近代新式教育的出现有什么影响?

(2) 据材料二,概括戊戌变法中有关教育的措施有哪些。这些措施的目的是什么?

(3) 综上所述,教育制度的变化说明了什么?今天我们应该坚持怎样的办学方向?

中国近代以来,社会生活发生了巨大的变迁。阅读下列材料,回答问题:

材料一

材料二中华民国临时政府成立后,政府仍沿用前清官场的旧称呼,孙中山认为“查前清官厅视官等高下,有大人、老爷等名称,受之者增惭,施之者失体,殊为共和政体之玷”。他下令革除这些恶称,一律改称职务。改用的“先生”“君”是中国固有的称呼,只表示对人的尊敬,没有等级之差,人人可用。从此,这些称呼很快就在社会交往中流行起来。

材料三早在 19世纪末,随着西方商品对民众生活模式的冲击,趋洋附西的倾向就在时势的流变中推动着生活习俗的演变。“凡物之极贵重者,皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋桥。挂灯名洋灯,火锅名洋锅。大江南北,莫不以洋为尚……”。

(1) 根据材料一并结合所学知识,分析图一和图二之间的历史关系。除此之外,辛亥革命还有哪些历史影响?

(2) 根据材料二,称呼的改变体现当时人们思想发生了什么变化?根据材料二、三并结合所学知识,分析出现这些现象的主要原因。

(3) 综合上述材料,谈谈你对近代社会生活变迁的认识。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:经商办厂,对张謇来说完全是陌生的;但是,国家有难,匹夫有责,在张謇看来,只有发展民族工业,才能抵制帝国主义的侵略、抵制外国资本的侵入,办厂也不失为一种救国之途径。于是,他毅然放弃功名仕途,利用通海地区产棉的优势,着手创办大生纱厂。

——摘编自王教琴《张謇的爱国情怀》

(1) 依据材料一,指出张謇“毅然放弃功书仕途”的初心。结合所学知识,概括张謇创办大生纱厂的历史背景。

材料二:中国的工业,集中在上海等沿海沿江城市。全民族抗战爆发后,不少民族资本家出于爱国热情和使企业免遭日本的掠夺,纷纷将工厂迁往内地大后方,如四川、湖南、四川、陕西等省。据统计,到1940年,陆续内迁的厂矿共448家,机器材料7万吨,技工12000余人。在企业内迁过程中,中国工人阶级起了重大作用,他们历尽艰险,运送机器,保护设备,克服了极大的困难,使内迁的工厂尽快恢复生产。

——摘编自王桧林、郭大钧《中国现代史》

(2) 依据材料二,指出“工厂迁往内地大后方”的原因。结合所学知识,分析“工厂尽快恢复生产”在当时的积极影响。

(3) 综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国近代工业发展具有的特点。

1.【答案】D

2.【答案】A

3.【答案】C

4.【答案】D

5.【答案】B

6.【答案】C

7.【答案】A

8.【答案】C

9.【答案】A

10.【答案】D

11.【答案】B

12.【答案】C

13.【答案】C

14.【答案】A

15.【答案】A

16.【答案】A

17.【答案】A

18.【答案】B

19.【答案】C

20.【答案】C

21.【答案】【小题1】对外交往、兴办洋务。培养了一批近代人才。

【小题2】开办新式学堂。培养变法人才,宣传维新变法思想。

【小题3】教育制度要随着社会发展不断变革,教育要满足社会需要。(言之有理即可)教育为社会服务,为人民服务的宗旨。(言之有理即可)

22.【答案】【小题1】辛亥革命后,民国政府颁布法令进行移风易俗。辛亥革命推翻了清王朝统治,结束了统治中国几千年的君主专制制度,传播了民主共和的理念,推动了近代中国社会变革。

【小题2】人们平等的意识逐渐提高。辛亥革命后民主共和观念深入人心;西方思想的传入;近代化的推动。

【小题3】社会生活的变迁反映了中国近代化的进程和社会进步;社会的剧变深刻影响了人们的社会生活方式。

23.【答案】【小题1】初心:实业救国(救亡图存)。历史背景:甲午中日战争,中国战败,签订《马关条约》,允许外国在华投资办厂;民族危机加剧;清政府允许民间设厂。

【小题2】原因:日本侵略,全民族抗战爆发;民族资本家爱国热情。作用:大批工业的内迁,对大后方经济发展,对支持抗战,有着很大作用。

【小题3】特点:中国近代工业分布不平衡;受到帝国主义和封建主义的阻碍,发展艰难。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹