3.2自然保护区与生态安全(共19张ppt)

文档属性

| 名称 | 3.2自然保护区与生态安全(共19张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-10 12:14:36 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第二节

自然保护区与生态安全

——以可可西里自然保护区为例

神秘的可可西里在哪里?

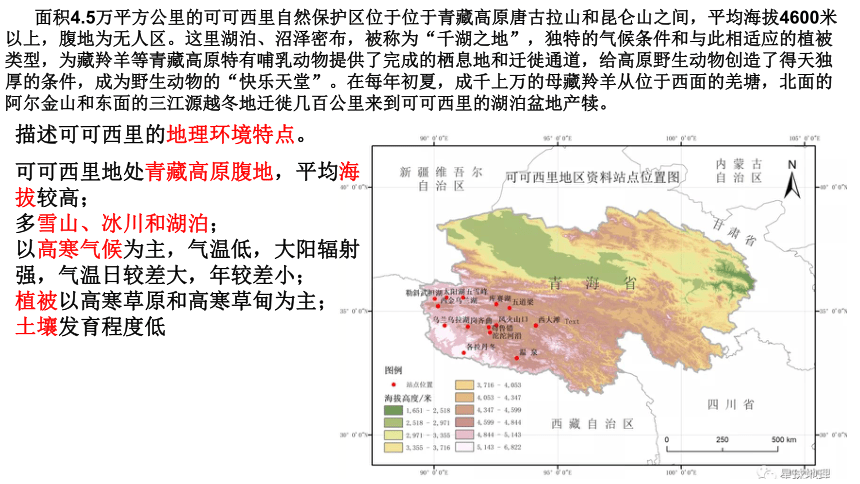

描述可可西里的地理环境特点。

面积4.5万平方公里的可可西里自然保护区位于位于青藏高原唐古拉山和昆仑山之间,平均海拔4600米以上,腹地为无人区。这里湖泊、沼泽密布,被称为“千湖之地”,独特的气候条件和与此相适应的植被类型,为藏羚羊等青藏高原特有哺乳动物提供了完成的栖息地和迁徙通道,给高原野生动物创造了得天独厚的条件,成为野生动物的“快乐天堂”。在每年初夏,成千上万的母藏羚羊从位于西面的羌塘,北面的阿尔金山和东面的三江源越冬地迁徙几百公里来到可可西里的湖泊盆地产犊。

可可西里地处青藏高原腹地,平均海拔较高;

多雪山、冰川和湖泊;

以高寒气候为主,气温低,大阳辐射强,气温日较差大,年较差小;

植被以高寒草原和高寒草甸为主;

土壤发育程度低

可可西里自然保护区

可可西里蒙语意为“美丽的少女”,位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,面积4.5万平方公里,是目前中国最大的无人区,这里聚集了大量珍稀野生动植物,是我国第一个为保护珍稀濒危野生动物藏羚羊而设置的国家级自然保护区,也是中国生物多样性保护11个关键区域之一。该地区有许多奇特的自然景观,如山谷冰川,地表冻丘、冻帐、石林、石环、多彩的高原湖泊,盐湖边盛开的朵朵"盐花",以及现代冰川下热气蒸腾,水温高达91℃的沸泉群等,组成了特有的旅游资源。2017年7月7日,在波兰克拉科夫举行的联合国教科文组织第41届世界遗产委员会会议上,青海可可西里荣膺“世界自然遗产地”称号。

自然保护区: 自然保护区是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

1、什么是自然保护区?为什么可可西里能成为中国第一个国家级自然保护区?

原因:可可西里自然环境恶劣限制了大多数动植物的生存,人类也无法定居,因而保留了其原始的生态环境,成为藏羚羊、野牦牛等珍稀动物的天堂,也因此荣膺“世界自然遗产地”称号

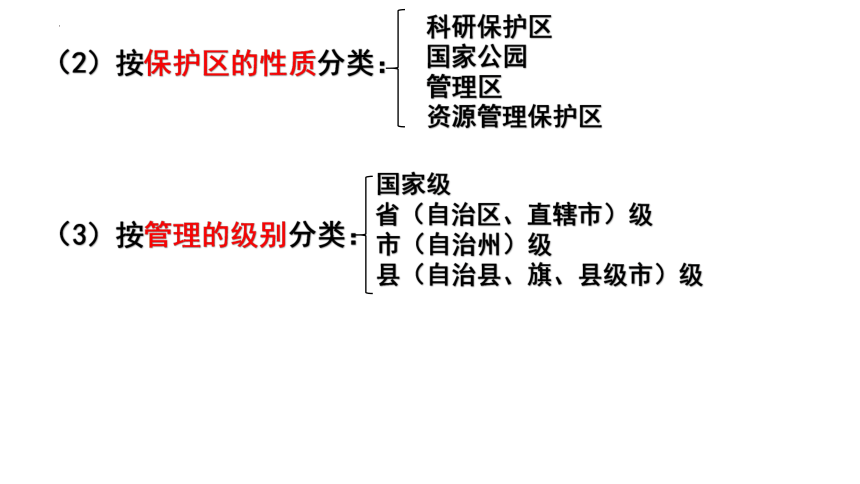

2、自然保护区的类型:

(1)按保护对象分类:

(2)按保护区的性质分类:

(3)按管理的级别分类:

科研保护区

国家公园

管理区

资源管理保护区

国家级

省(自治区、直辖市)级

市(自治州)级

县(自治县、旗、县级市)级

自然保护区: 自然保护区是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

1、什么是自然保护区?为什么可可西里能成为中国第一个国家级自然保护区?

2、判断可可西里自然保护区的类型?

按保护对象分类属于野生生物类和自然遗迹类;按保护区的性质分类属于科研保护区和资源管理保护区;按管理的级别分类属于国家级。

可可西里蒙语意为“美丽的少女”,位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,面积4.5万平方公里,是目前中国最大的无人区,这里聚集了大量珍稀野生动植物,是我国第一个为保护珍稀濒危野生动物藏羚羊而设置的国家级自然保护区,也是中国生物多样性保护11个关键区域之一。该地区有许多奇特的自然景观,如山谷冰川,地表冻丘、冻帐、石林、石环、多彩的高原湖泊,盐湖边盛开的朵朵"盐花",以及现代冰川下热气蒸腾,水温高达91℃的沸泉群等,组成了特有的旅游资源。2017年7月7日,在波兰克拉科夫举行的联合国教科文组织第41届世界遗产委员会会议上,青海可可西里荣膺“世界自然遗产地”称号。

3、可可西里自然保护区设立的意义?

(1)自然保护区保留了一定面积的各种类型的生态系统,为子孙后代留下天然的“本底”。这个天然的“本底”是今后利用、改造自然时应遵循的途径,为人们提供评价标准以及预计人类活动将会引起的后果。

(2)自然保护区是生物物种的庇护所、贮备地,保存了许多珍稀濒危野生动植物物种以及它们的遗传基因和栖息地。

(3)自然保护区在涵养水源、保持水土、改善环境和抵御自然灾害等方面发挥着重要的作用。

(4)自然保护区是理想的科学研究基地、宣传教育场所和生态旅游目的地。

(5)自然保护区丰富的生物多样性、优美的自然景观,可以满足人们精神文化生活的需求,是人类健康、灵感和创作的源泉。

可可西里的精灵藏羚羊

被誉为“高原精灵”的藏羚羊,由于通体厚绒、萌态可爱,备受人们喜爱。 藏羚羊栖息于海拔3700-5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,在青藏高原的生态系统和食物链中起着举足轻重的作用。为寻找满意的食物和抵挡酷寒,藏羚羊形成了集群迁徙的习性,而且其身体上生长有一层保暖性极好的绒毛。历史纪录中,藏羚羊的数量曾达到百万只之多,在20世纪最后20年遭遇大量偷猎并运出境外加工成沙图什披肩畅销国际市场,藏羚羊数量急剧下降,一度走向面临灭绝危险的边缘。多年来,西藏加大了对藏羚羊的保护,严厉打击非法捕杀藏羚羊犯罪活动,2016年9月4日,世界自然保护联盟宣布,将藏羚羊的受威胁程度由濒危降为易危。但目前藏羚羊栖息地仍受到诸多威胁。

1、根据所学知识,推测藏羚羊栖息地可能受到的威胁有哪些?除严厉打击非法捕杀藏羚羊犯罪活动外,对于保护藏羚羊,还应采取哪些措施?(10分)

可能受到的威胁:公路、铁路建设伸进栖息地;开矿和石油勘探造成破坏;牧民围栏放牧将草地圈起;人口增长导致对栖息地的侵占;气候变化引起草场退化。(任何一点,答案合理也酌情给分)

建议:建立自然保护区;加强法制宣传和执法力度,提高公众环保意识;生态移民,减少对藏羚羊栖息地的人为干扰;加强国际合作,制止藏羚羊绒制品非法国际贸易活动;迁地保护和就地保护(P96)。

如今,享誉全球的可可西里吸引越来越多的国内外游客前来感受自然之美。“可可西里的自然风光无与伦比,但更令人惊奇的是这里的野生动物,尤其是奔跑在可可西里荒野的藏羚羊。

2、你是否同意在藏羚羊保护区开设旅游业?表明你的态度并说明理由

赞成:开展旅游业有利于带动当地经济发展,协调保护与发展之间的矛盾;

有利于加强游客对藏羚羊的了解,提高人们保护藏羚羊等濒危动物的意识。

不赞成:开展旅游业可能会破坏藏羚羊现有的生存空间;

大量游客进人不利于保护区的管理,可能造成比较多的污染,危及藏羚羊的生存繁育。

可可西里自然保护区生态环境恶劣,游客游览危险大。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。(3分)

(1)20世纪70年代(1976年),栖息地连成一片;到80年代后期(1987年),栖息地面积退缩,碎片化严重;90年代至21世纪初(2000年),栖息地面积有所增加,碎片化趋势减弱,分布范围有向北、向西扩展的趋势。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。(3分)

(2)大规模采伐森林(对植被破坏大),导致栖息地缩小;

修建道路(国道、省道以及林区采伐道路),导致栖息地碎片化;

人类干扰活动大幅减少(全面停止采伐天然林,108国道秦岭隧道通车等),植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地的恢复与扩展。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。(3分)

(3) 合理规划,道路选线尽量避开野生动物栖息地;

在经过野生动物栖息地时,建设野生动物穿越道路的生态廊道;

修建道路时尽量减少对周边植被的破坏,修复因道路施工遭破坏的植被。

自然保护区与生态安全

二、自然保护区与生态安全

1、生态安全: 指国家的生态环境处于不受或者少受破坏与威胁的状态。生态安全具有整体性、不可逆性和战略性。

[特别提醒]生态安全与经济安全、军事安全和国防安全同样重要,是国家安全的重要基石。

基础知识:

二、自然保护区与生态安全

2、生态破坏:

(1)局部生态环境的破坏,可能导致区域性的甚至全球性的生态危机。

(2)受损的生态环境恢复正常的功能,需要一个漫长的过程。

(3)当生态环境遭受的破坏超过了其自身修复能力时,往往会造成不可逆转的后果。

基础知识:

二、自然保护区与生态安全

3、自然保护区对生态安全的影响:

(1)自然保护区是我国构筑生态安全空间格局的关键节点,也是推进生态文明建设的重要载体。

(2)我国已初步形成布局合理、类型齐全、功能相对完善的自然保护区网络体系,为保护生物多样性、筑牢生态安全屏障、确保生态系统安全稳定和改善生态环境质量提供了重要保障。

第二节

自然保护区与生态安全

——以可可西里自然保护区为例

神秘的可可西里在哪里?

描述可可西里的地理环境特点。

面积4.5万平方公里的可可西里自然保护区位于位于青藏高原唐古拉山和昆仑山之间,平均海拔4600米以上,腹地为无人区。这里湖泊、沼泽密布,被称为“千湖之地”,独特的气候条件和与此相适应的植被类型,为藏羚羊等青藏高原特有哺乳动物提供了完成的栖息地和迁徙通道,给高原野生动物创造了得天独厚的条件,成为野生动物的“快乐天堂”。在每年初夏,成千上万的母藏羚羊从位于西面的羌塘,北面的阿尔金山和东面的三江源越冬地迁徙几百公里来到可可西里的湖泊盆地产犊。

可可西里地处青藏高原腹地,平均海拔较高;

多雪山、冰川和湖泊;

以高寒气候为主,气温低,大阳辐射强,气温日较差大,年较差小;

植被以高寒草原和高寒草甸为主;

土壤发育程度低

可可西里自然保护区

可可西里蒙语意为“美丽的少女”,位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,面积4.5万平方公里,是目前中国最大的无人区,这里聚集了大量珍稀野生动植物,是我国第一个为保护珍稀濒危野生动物藏羚羊而设置的国家级自然保护区,也是中国生物多样性保护11个关键区域之一。该地区有许多奇特的自然景观,如山谷冰川,地表冻丘、冻帐、石林、石环、多彩的高原湖泊,盐湖边盛开的朵朵"盐花",以及现代冰川下热气蒸腾,水温高达91℃的沸泉群等,组成了特有的旅游资源。2017年7月7日,在波兰克拉科夫举行的联合国教科文组织第41届世界遗产委员会会议上,青海可可西里荣膺“世界自然遗产地”称号。

自然保护区: 自然保护区是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

1、什么是自然保护区?为什么可可西里能成为中国第一个国家级自然保护区?

原因:可可西里自然环境恶劣限制了大多数动植物的生存,人类也无法定居,因而保留了其原始的生态环境,成为藏羚羊、野牦牛等珍稀动物的天堂,也因此荣膺“世界自然遗产地”称号

2、自然保护区的类型:

(1)按保护对象分类:

(2)按保护区的性质分类:

(3)按管理的级别分类:

科研保护区

国家公园

管理区

资源管理保护区

国家级

省(自治区、直辖市)级

市(自治州)级

县(自治县、旗、县级市)级

自然保护区: 自然保护区是对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水域或海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

1、什么是自然保护区?为什么可可西里能成为中国第一个国家级自然保护区?

2、判断可可西里自然保护区的类型?

按保护对象分类属于野生生物类和自然遗迹类;按保护区的性质分类属于科研保护区和资源管理保护区;按管理的级别分类属于国家级。

可可西里蒙语意为“美丽的少女”,位于青海西南部的玉树藏族自治州境内,面积4.5万平方公里,是目前中国最大的无人区,这里聚集了大量珍稀野生动植物,是我国第一个为保护珍稀濒危野生动物藏羚羊而设置的国家级自然保护区,也是中国生物多样性保护11个关键区域之一。该地区有许多奇特的自然景观,如山谷冰川,地表冻丘、冻帐、石林、石环、多彩的高原湖泊,盐湖边盛开的朵朵"盐花",以及现代冰川下热气蒸腾,水温高达91℃的沸泉群等,组成了特有的旅游资源。2017年7月7日,在波兰克拉科夫举行的联合国教科文组织第41届世界遗产委员会会议上,青海可可西里荣膺“世界自然遗产地”称号。

3、可可西里自然保护区设立的意义?

(1)自然保护区保留了一定面积的各种类型的生态系统,为子孙后代留下天然的“本底”。这个天然的“本底”是今后利用、改造自然时应遵循的途径,为人们提供评价标准以及预计人类活动将会引起的后果。

(2)自然保护区是生物物种的庇护所、贮备地,保存了许多珍稀濒危野生动植物物种以及它们的遗传基因和栖息地。

(3)自然保护区在涵养水源、保持水土、改善环境和抵御自然灾害等方面发挥着重要的作用。

(4)自然保护区是理想的科学研究基地、宣传教育场所和生态旅游目的地。

(5)自然保护区丰富的生物多样性、优美的自然景观,可以满足人们精神文化生活的需求,是人类健康、灵感和创作的源泉。

可可西里的精灵藏羚羊

被誉为“高原精灵”的藏羚羊,由于通体厚绒、萌态可爱,备受人们喜爱。 藏羚羊栖息于海拔3700-5500米的高山草原、草甸和高寒荒漠地带,在青藏高原的生态系统和食物链中起着举足轻重的作用。为寻找满意的食物和抵挡酷寒,藏羚羊形成了集群迁徙的习性,而且其身体上生长有一层保暖性极好的绒毛。历史纪录中,藏羚羊的数量曾达到百万只之多,在20世纪最后20年遭遇大量偷猎并运出境外加工成沙图什披肩畅销国际市场,藏羚羊数量急剧下降,一度走向面临灭绝危险的边缘。多年来,西藏加大了对藏羚羊的保护,严厉打击非法捕杀藏羚羊犯罪活动,2016年9月4日,世界自然保护联盟宣布,将藏羚羊的受威胁程度由濒危降为易危。但目前藏羚羊栖息地仍受到诸多威胁。

1、根据所学知识,推测藏羚羊栖息地可能受到的威胁有哪些?除严厉打击非法捕杀藏羚羊犯罪活动外,对于保护藏羚羊,还应采取哪些措施?(10分)

可能受到的威胁:公路、铁路建设伸进栖息地;开矿和石油勘探造成破坏;牧民围栏放牧将草地圈起;人口增长导致对栖息地的侵占;气候变化引起草场退化。(任何一点,答案合理也酌情给分)

建议:建立自然保护区;加强法制宣传和执法力度,提高公众环保意识;生态移民,减少对藏羚羊栖息地的人为干扰;加强国际合作,制止藏羚羊绒制品非法国际贸易活动;迁地保护和就地保护(P96)。

如今,享誉全球的可可西里吸引越来越多的国内外游客前来感受自然之美。“可可西里的自然风光无与伦比,但更令人惊奇的是这里的野生动物,尤其是奔跑在可可西里荒野的藏羚羊。

2、你是否同意在藏羚羊保护区开设旅游业?表明你的态度并说明理由

赞成:开展旅游业有利于带动当地经济发展,协调保护与发展之间的矛盾;

有利于加强游客对藏羚羊的了解,提高人们保护藏羚羊等濒危动物的意识。

不赞成:开展旅游业可能会破坏藏羚羊现有的生存空间;

大量游客进人不利于保护区的管理,可能造成比较多的污染,危及藏羚羊的生存繁育。

可可西里自然保护区生态环境恶劣,游客游览危险大。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(1)描述该地区大熊猫栖息地范围的变化。(3分)

(1)20世纪70年代(1976年),栖息地连成一片;到80年代后期(1987年),栖息地面积退缩,碎片化严重;90年代至21世纪初(2000年),栖息地面积有所增加,碎片化趋势减弱,分布范围有向北、向西扩展的趋势。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(2)分析导致该地区大熊猫栖息地范围变化的人为原因。(3分)

(2)大规模采伐森林(对植被破坏大),导致栖息地缩小;

修建道路(国道、省道以及林区采伐道路),导致栖息地碎片化;

人类干扰活动大幅减少(全面停止采伐天然林,108国道秦岭隧道通车等),植被得到了较快恢复,促进大熊猫栖息地的恢复与扩展。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始,先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,1998年后全面停止采伐天然林。下图示意1976年、1987年和2000年该地区大熊猫栖息地范围的变化。

(3)说明协调道路建设与野生动物栖息地保护的主要途径。(3分)

(3) 合理规划,道路选线尽量避开野生动物栖息地;

在经过野生动物栖息地时,建设野生动物穿越道路的生态廊道;

修建道路时尽量减少对周边植被的破坏,修复因道路施工遭破坏的植被。

自然保护区与生态安全

二、自然保护区与生态安全

1、生态安全: 指国家的生态环境处于不受或者少受破坏与威胁的状态。生态安全具有整体性、不可逆性和战略性。

[特别提醒]生态安全与经济安全、军事安全和国防安全同样重要,是国家安全的重要基石。

基础知识:

二、自然保护区与生态安全

2、生态破坏:

(1)局部生态环境的破坏,可能导致区域性的甚至全球性的生态危机。

(2)受损的生态环境恢复正常的功能,需要一个漫长的过程。

(3)当生态环境遭受的破坏超过了其自身修复能力时,往往会造成不可逆转的后果。

基础知识:

二、自然保护区与生态安全

3、自然保护区对生态安全的影响:

(1)自然保护区是我国构筑生态安全空间格局的关键节点,也是推进生态文明建设的重要载体。

(2)我国已初步形成布局合理、类型齐全、功能相对完善的自然保护区网络体系,为保护生物多样性、筑牢生态安全屏障、确保生态系统安全稳定和改善生态环境质量提供了重要保障。