北师大版(新)八上-1.1 探索勾股定理【优质教案】

文档属性

| 名称 | 北师大版(新)八上-1.1 探索勾股定理【优质教案】 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

班海数学精批——一本可精细批改的教辅

1.1.1 认识勾股定理

一、学生起点分析

八年级学生已经具备一定的观察、归纳、探索和推理的能力.在小学,他们已学习了一些几何图形面积的计算方法(包括割补法),但运用面积法和割补思想解决问题的意识和能力还远远不够.部分学生听说过“勾三股四弦五”,但并没有真正认识什么是“勾股定理”.此外,学生普遍学习积极性较高,探究意识较强,课堂活动参与较主动,但合作交流能力和探究能力有待加强.

二、教学任务分析

本节课是义务教育课程标准实验教科书北师大版八年级(上)第一章《勾股定理》第一节第1课时. 勾股定理揭示了直角三角形三边之间的一种美妙关系,将形与数密切联系起来,在数学的发展和现实世界中有着广泛的作用.本节是直角三角形相关知识的延续,同时也是学生认识无理数的基础,充分体现了数学知识承前启后的紧密相关性、连续性.此外,历史上勾股定理的发现反映了人类杰出的智慧,其中蕴涵着丰富的科学与人文价值.

为此本节课的教学目标是:

1.用数格子(或割、补、拼等)的办法体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股定理进行简单的计算和实际运用.

2.让学生经历“观察—猜想—归纳—验证”的数学思想,并体会数形结合和特殊到一般的思想方法.

3.进一步发展学生的说理和简单推理的意识及能力;进一步体会数学与现实生活的紧密联系.

4.在探索勾股定理的过程中,体验获得成功的快乐;通过介绍勾股定理在中国古代的研究,激发学生热爱祖国,热爱祖国悠久文化历史,激励学生发奋学习.

三、教学过程设计

本节课设计了五个教学环节:第一环节:创设情境,引入新课;第二环节:探索发现勾股定理;第三环节:勾股定理的简单应用;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业.

第一环节:创设情境,引入新课

内容:2002年世界数学家大会在我国北京召开,投影显示本届世界数学家大会的会标:

会标中央的图案是一个与“勾股定理”有关的图形,数学家曾建议用“勾股定理”的图来作为与“外星人”联系的信号.今天我们就来一同探索勾股定理.(板书课题)

意图:紧扣课题,自然引入,同时渗透爱国主义教育.

效果:激发起学生的求知欲和爱国热情.

第二环节:探索发现勾股定理

1.探究活动一

内容:投影显示如下地板砖示意图,引导学生从面积角度观察图形:

问:你能发现各图中三个正方形的面积之间有何关系吗?

学生通过观察,归纳发现:

结论1 以等腰直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.

意图:从观察实际生活中常见的地板砖入手,让学生感受到数学就在我们身边.通过对特殊情形的探究得到结论1,为探究活动二作铺垫.

效果:1.探究活动一让学生独立观察,自主探究,培养独立思考的习惯和能力;2.通过探索发现,让学生得到成功体验,激发进一步探究的热情和愿望.

2.探究活动二

内容:由结论1我们自然产生联想:一般的直角三角形是否也具有该性质呢?

(1)观察下面两幅图:

(2)填表:

A的面积(单位面积) B的面积(单位面积) C的面积(单位面积)

左图

右图

(3)你是怎样得到正方形C的面积的?与同伴交流.(学生可能会做出多种方法,教师应给予充分肯定.)

图1 图2 图3

学生的方法可能有:

方法一:

如图1,将正方形C分割为四个全等的直角三角形和一个小正方形, .

方法二:

如图2,在正方形C外补四个全等的直角三角形,形成大正方形,用大正方形的面积减去四个直角三角形的面积,.

方法三:

如图3,正方形C中除去中间5个小正方形外,将周围部分适当拼接可成为正方形,如图3中两块红色(或两块绿色)部分可拼成一个小正方形,按此拼法,.

(4)分析填表的数据,你发现了什么?

学生通过分析数据,归纳出:

结论2 以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.

意图:探究活动二意在让学生通过观察、计算、探讨、归纳进一步发现一般直角三角形的性质.由于正方形C的面积计算是一个难点,为此设计了一个交流环节.

效果:学生通过充分讨论探究,在突破正方形C的面积计算这一难点后得出结论2.

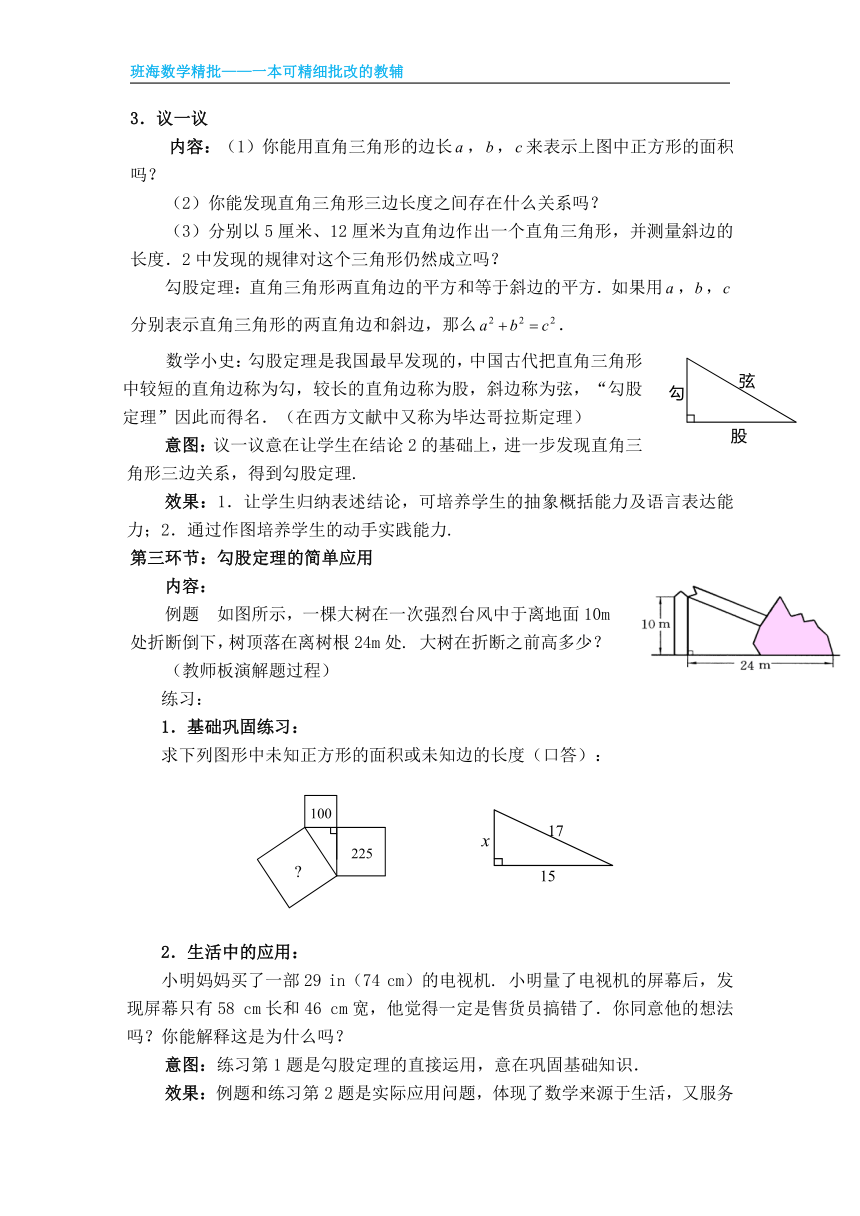

3.议一议

内容:(1)你能用直角三角形的边长,,来表示上图中正方形的面积吗?

(2)你能发现直角三角形三边长度之间存在什么关系吗?

(3)分别以5厘米、12厘米为直角边作出一个直角三角形,并测量斜边的长度.2中发现的规律对这个三角形仍然成立吗?

勾股定理:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.如果用,,

分别表示直角三角形的两直角边和斜边,那么.

数学小史:勾股定理是我国最早发现的,中国古代把直角三角形中较短的直角边称为勾,较长的直角边称为股,斜边称为弦,“勾股定理”因此而得名.(在西方文献中又称为毕达哥拉斯定理)

意图:议一议意在让学生在结论2的基础上,进一步发现直角三角形三边关系,得到勾股定理.

效果:1.让学生归纳表述结论,可培养学生的抽象概括能力及语言表达能力;2.通过作图培养学生的动手实践能力.

第三环节:勾股定理的简单应用

内容:

例题 如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10m处折断倒下,树顶落在离树根24m处. 大树在折断之前高多少?

(教师板演解题过程)

练习:

1.基础巩固练习:

求下列图形中未知正方形的面积或未知边的长度(口答):

2.生活中的应用:

小明妈妈买了一部29 in(74 cm)的电视机. 小明量了电视机的屏幕后,发现屏幕只有58 cm长和46 cm宽,他觉得一定是售货员搞错了.你同意他的想法吗?你能解释这是为什么吗?

意图:练习第1题是勾股定理的直接运用,意在巩固基础知识.

效果:例题和练习第2题是实际应用问题,体现了数学来源于生活,又服务于生活,意在培养学生“用数学”的意识.运用数学知识解决实际问题是数学教学的重要内容.

第四环节:课堂小结

内容:

教师提问:

1.这一节课我们一起学习了哪些知识和思想方法?

2.对这些内容你有什么体会?与同伴进行交流.

在学生自由发言的基础上,师生共同总结:

1.知识:勾股定理:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.如果用,,

分别表示直角三角形的两直角边和斜边,那么.

2.方法:(1) 观察—探索—猜想—验证—归纳—应用;

(2)“割、补、拼、接”法.

3.思想:(1) 特殊—一般—特殊;

(2) 数形结合思想.

意图:鼓励学生积极大胆发言,可增进师生、生生之间的交流、互动.

效果:通过畅谈收获和体会,意在培养学生口头表达和交流的能力,增强不断反思总结的意识.

第五环节:布置作业

内容:布置作业:1.教科书习题1.1.

2.观察下图,探究图中三角形的三边长是否满足?

意图:课后作业设计包括了三个层面:作业1是为了巩固基础知识而设计;作业2是为了扩展学生的知识面;作业3是为了拓广知识,进行课后探究而设计,通过此题可让学生进一步认识勾股定理的前提条件.

效果:学生进一步加强对本课知识的理解和掌握.

五、教学设计反思

(一)设计理念

依据“学生是学习的主体”这一理念,在探索勾股定理的整个过程中,本节课始终采用学生自主探索和与同伴合作交流相结合的方式进行主动学习.教师只在学生遇到困难时,进行引导或组织学生通过讨论来突破难点.

(二)突出重点、突破难点的策略

为了让学生在学习过程中自我发现勾股定理,本节课首先情景创设激发兴趣,再通过几个探究活动引导学生从探究等腰直角三角形这一特殊情形入手,自然过渡到探究一般直角三角形,学生通过观察图形,计算面积,分析数据,发现直角三角形三边的关系,进而得到勾股定理.

1.1.1 验证勾股定理

一、学生起点分析

学生的知识技能基础:学生在七年级已经学习了整式的加、减、乘、除运算和等式的基本性质,并能进行简单的恒等变形;上节课又已经通过测量和数格子的方法,对具体的直角三角形探索并发现了勾股定理,但没有对一般的直角三角形进行验证.

学生活动经验基础:学生在以前数学学习中已经经历了很多独立探究和合作学习的过程,具有了一定的自主探究经验和合作学习的经验,具备了一定的探究能力和合作与交流的能力;学生在七年级《七巧板》及《图案设计》的学习中已经具备了一定的拼图活动经验.

二、教学任务分析

本节课是八(上)勾股定理第1节第2课时,是在上节课已探索得到勾股定理之后的内容,具体学习任务:通过拼图验证勾股定理并体会其中数形结合的思想;应用勾股定理解决一些实际问题,体会勾股定理的应用价值并逐步培养学生应用数学解决实际问题意识和能力 ,为后面的学习打下基础.为此本节课的教学目标是:

1.掌握勾股定理及其验证,并能应用勾股定理解决一些实际问题.

2.在上节课对具体的直角三角形探索发现了勾股定理的基础上,经历勾股定理的验证过程,体会数形结合的思想和从特殊到一般的思想.

3.在勾股定理的验证活动中,培养探究能力和合作精神;通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,增强爱国情感,并通过应用勾股定理解决实际问题,培养应用数学的意识.

用面积法验证勾股定理,应用勾股定理解决简单的实际问题是本节课的重点.

三、教学过程

本节课设计了七个教学环节:(一)复习设疑,激趣引入;(二)小组活动,拼图验证;(三)延伸拓展,能力提升 (四) 例题讲解,初步应用;(五) 追溯历史,激发情感;;(六) 回顾反思,提炼升华;(七) 布置作业,课堂延伸.

第一环节: 复习设疑,激趣引入

内容:教师提出问题:

(1)勾股定理的内容是什么?(请一名学生回答)

(2)上节课我们仅仅是通过测量和数格子,对具体的直角三角形探索发现了勾股定理,对一般的直角三角形,勾股定理是否成立呢?这需要进一步验证,如何验证勾股定理呢?事实上,现在已经有几百种勾股定理的验证方法,这节课我们也将去验证勾股定理.

意图:(1)复习勾股定理内容;(2)回顾上节课探索过程,强调仍需对一般的直角三角形进行验证,培养学生严谨的科学态度;(3)介绍世界上有数百种验证方法,激发学生兴趣.

效果:通过这一环节,学生明确了:仅仅探索得到勾股定理还不够,还需进行验证.当学生听到有数百种验证方法时,马上就有了去寻求属于自己的方法的渴望.

第二环节:小组活动,拼图验证.

内容: 活动1: 教师导入,小组拼图.

教师:今天我们将研究利用拼图的方法验证勾股定理,请你利用自己准备的四个全等的直角三角形,拼出一个以斜边为边长的正方形.(请每位同学用2分钟时间独立拼图,然后再4人小组讨论.)

活动2:层层设问,完成验证一.

学生通过自主探究,小组讨论得到两个图形:

图2

在此基础上教师提问:

(1)如图1你能表示大正方形的面积吗?能用两种方法吗?(学生先独立思考,再4人小组交流);

(2)你能由此得到勾股定理吗?为什么?(在学生回答的基础上板书(a+b)2=4×ab+c2.并得到)

从而利用图1验证了勾股定理.

活动3 : 自主探究,完成验证二.

教师小结:我们利用拼图的方法,将形的问题与数的问题结合起来,联系整式运算的有关知识,从理论上验证了勾股定理,你还能利用图2验证勾股定理吗?

(学生先独立探究,再小组交流,最后请一个小组同学上台讲解验证方法二)

意图:设计活动1的目的是为了让学生在活动中体会图形的构成,既为勾股定理的验证作铺垫,同时也培养学生的动手、创新能力.在活动2中,学生在教师的层层设问引导下完成对勾股定理的验证,完成本节课的一个重点内容.设计活动3,让学生利用另一个拼图独立验证勾股定理的目的是让学生再次体会数形结合的思想并体会成功的快乐.

效果:学生通过先拼图从形上感知,再分析面积验证,比较容易地掌握了本节课的重点内容之一,并突破了本节课的难点.

第三环节 延伸拓展,能力提升

1.议一议:观察下图,用数格子的方法判断图中三角形的三边长是否满足a2+b2=c2

2.一个直角三角形的斜边为20cm ,且两直角边长度比为3:4,求两直角边的长。

意图:在前面已经讨论了直角三角形三边满足的关系,那么锐角三角形或钝角三角形的三边 是否也满足这一关系呢?学生通过数格子的方法可以得出:如果一个三角形不是直角三角形,那么它的三边a,b,c不满足a2+b2=c2。通过这个结论,学生将对直角三角形三边的关系有进一步的认识,并为后续直角三角形的判别打下基础。

第四环节: 例题讲解 初步应用

内容:例题:飞机在空中水平飞行,某一时刻刚好飞到一个男孩子头顶上方4000米处,过了20秒,飞机距离这个男孩子头顶5000米,飞机每小时飞行多少千米?

意图:(1)初步运用勾股定理解决实际问题,培养学生应用数学的意识和能力;(2)体会勾股定理的应用价值.

效果:学生对这样的实际问题很感兴趣,基本能把实际问题转化为数学问题并顺利解决.

第五环节: 追溯历史 激发情感

活动内容:由学生利用所搜集的与勾股定理相关的资料进行介绍.

国内调查组报告:用图2验证勾股定理的方法,据载最早是三国时期数学家赵爽在为《周髀算经》作注时给出的,我国历史上将图2弦上的正方形称为弦图 .2002年的数学家大会(ICM-2002)在北京召开,这届大会会标的中央图案正是经过艺术处理的弦图,这既标志着中国古代的数学成就 ,又像一只转动的风车,欢迎来自世界各地的数学家们!

国际调查组报告:勾股定理与第一次数学危机.

约公元前500年,毕达哥拉斯学派的弟子希帕索斯(Hippasus)发现了一个惊人的事实,一个正方形的对角线的长度是不可公度的.按照毕达哥拉斯定理(勾股定理),若正方形边长是1,则对角线的长不是一个有理数,它不能表示成两个整数之比,这一事实不但与毕氏学派的哲学信念大相径庭,而且建立在任何两个线段都可以公度基础上的几何学面临被推翻的威胁,第一次数学危机由此爆发.据说,毕达哥拉斯学派对希帕索斯的发现十分惶恐、恼怒,为了保守秘密,最后将希帕索斯投入大海.

不能表示成两个整数之比的数,15世纪意大利著名画家达.芬奇称之为“无理的数”,无理数的英文“irrational”原义就是“不可比”.第一次数学危机一直持续到19世纪实数的基础建立以后才圆满解决.我们将在下一章学习有关实数的知识 .

趣闻调查组报告:勾股定理的总统证法.

在1876年一个周末的傍晚,在美国首都华盛顿的郊外,有一位中年人正在散步,欣赏黄昏的美景……他走着走着,突然发现附近的一个小石凳上,有两个小孩正在聚精会神地谈论着什么,时而大声争论,时而小声探讨.由于好奇心驱使他循声向两个小孩走去,想搞清楚两个小孩到底在干什么.只见一个小男孩正俯着身子用树枝在地上画着一个直角三角形……

于是这位中年人不再散步,立即回家,潜心探讨小男孩给他留下

的难题.他经过反复的思考与演算,终于弄清楚了其中的道理,并给

出了简洁的证明方法.

1876年4月1日,他在《新英格兰教育日志》上发表了他对勾股定理的这一证法.

1881年,这位中年人—伽菲尔德就任美国第二十任总统.后来,人们为了纪念他对勾股定理直观、简捷、易懂、明了的证明,就把这一证法称为“总统”证法.

说明:这个环节完全由学生来组织开展,教师可在两天前布置任务,让部分同学收集勾股定理的资料,并在上课前拷贝到教师用的课件中便于展示,内容可灵活安排.

意图:(1)介绍与勾股定理有关的历史,激发学生的爱国热情;(2)学生加强了对数学史的了解,培养学习数学的兴趣;(3)通过让部分学生搜集材料,展示材料,既让学生得到充分的锻炼,同时也活跃了课堂气氛.

效果:学生热情高涨,对勾股定理的历史充满了浓厚的兴趣,同时也为中国古代数学的成就感到自豪.也有同学提出:当代中国数学成就不够强,还应发奋努力.有同学能意识这一点,这让我喜出望外.

第六环节: 回顾反思 提炼升华

内容:教师提问:通过这节课的学习,你有什么样的收获?师生共同畅谈收获.

目的:(1)归纳出本节课的知识要点,数形结合的思想方法;(2)教师了解学生对本节课的感受并进行总结;(3)培养学生的归纳概括能力.

效果:由于这节课自始至终都注意了调动学生学习的积极性,所以学生谈的收获很多,包括利用拼图验证勾股定理中蕴含的数形结合思想,学生对勾股定理的历史的感悟及对勾股定理应用的认识等等.

第七环节: 布置作业,课堂延伸

内容:教师布置作业

1.习题1.2 1,2,3

2.上网或查阅有关书籍,搜集至少1种勾股定理的其它证法,至少1个勾股定理的应用问题,一周后进行展评.

意图:(1)巩固本节课的内容.(2)充分发挥勾股定理的育人价值.

六、教学设计反思

1.设计说明

勾股定理作为“千古第一定理”其魅力在于其历史价值和应用价值,因此我注意充分挖掘了其内涵.特别是让学生事先进行调查,再在课堂上进行展示,这极大地调动了学生,既加深了对勾股定理文化的理解,又培养了他们收集、整理资料的能力.勾股定理的验证既是本节课的重点,也是本节课的难点,为了突破这一难点,我设计了拼图活动,先让学生从形上感知,再层层设问,从面积(数)入手,师生共同探究得到方法1,最后由学生独立探究得到方法2.这样学生较容易地突破了本节课的难点.

2.教学建议

如果学生的程度较好可以按照本教学设计进行教学,并且可以把分层练习中“知识拓展”作为课堂教学内容.

如果学生程度稍差,可以舍弃第三环节以及第五环节中的(2)(3)两个问题.而把分层练习中“基础训练”作为课堂过关使用.

感谢您下载使用【班海】教学资源。班海——老师们都在免费用的数学作业精细批改微信小程序!

22

图1

_

b

_

a

_

a

_

c

_

b

_

c

a

a

b

b

c

c

一键发布配套作业 & AI智能精细批改

(任务-发布任务-选择章节)

1.1.1 认识勾股定理

一、学生起点分析

八年级学生已经具备一定的观察、归纳、探索和推理的能力.在小学,他们已学习了一些几何图形面积的计算方法(包括割补法),但运用面积法和割补思想解决问题的意识和能力还远远不够.部分学生听说过“勾三股四弦五”,但并没有真正认识什么是“勾股定理”.此外,学生普遍学习积极性较高,探究意识较强,课堂活动参与较主动,但合作交流能力和探究能力有待加强.

二、教学任务分析

本节课是义务教育课程标准实验教科书北师大版八年级(上)第一章《勾股定理》第一节第1课时. 勾股定理揭示了直角三角形三边之间的一种美妙关系,将形与数密切联系起来,在数学的发展和现实世界中有着广泛的作用.本节是直角三角形相关知识的延续,同时也是学生认识无理数的基础,充分体现了数学知识承前启后的紧密相关性、连续性.此外,历史上勾股定理的发现反映了人类杰出的智慧,其中蕴涵着丰富的科学与人文价值.

为此本节课的教学目标是:

1.用数格子(或割、补、拼等)的办法体验勾股定理的探索过程并理解勾股定理反映的直角三角形的三边之间的数量关系,会初步运用勾股定理进行简单的计算和实际运用.

2.让学生经历“观察—猜想—归纳—验证”的数学思想,并体会数形结合和特殊到一般的思想方法.

3.进一步发展学生的说理和简单推理的意识及能力;进一步体会数学与现实生活的紧密联系.

4.在探索勾股定理的过程中,体验获得成功的快乐;通过介绍勾股定理在中国古代的研究,激发学生热爱祖国,热爱祖国悠久文化历史,激励学生发奋学习.

三、教学过程设计

本节课设计了五个教学环节:第一环节:创设情境,引入新课;第二环节:探索发现勾股定理;第三环节:勾股定理的简单应用;第四环节:课堂小结;第五环节:布置作业.

第一环节:创设情境,引入新课

内容:2002年世界数学家大会在我国北京召开,投影显示本届世界数学家大会的会标:

会标中央的图案是一个与“勾股定理”有关的图形,数学家曾建议用“勾股定理”的图来作为与“外星人”联系的信号.今天我们就来一同探索勾股定理.(板书课题)

意图:紧扣课题,自然引入,同时渗透爱国主义教育.

效果:激发起学生的求知欲和爱国热情.

第二环节:探索发现勾股定理

1.探究活动一

内容:投影显示如下地板砖示意图,引导学生从面积角度观察图形:

问:你能发现各图中三个正方形的面积之间有何关系吗?

学生通过观察,归纳发现:

结论1 以等腰直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.

意图:从观察实际生活中常见的地板砖入手,让学生感受到数学就在我们身边.通过对特殊情形的探究得到结论1,为探究活动二作铺垫.

效果:1.探究活动一让学生独立观察,自主探究,培养独立思考的习惯和能力;2.通过探索发现,让学生得到成功体验,激发进一步探究的热情和愿望.

2.探究活动二

内容:由结论1我们自然产生联想:一般的直角三角形是否也具有该性质呢?

(1)观察下面两幅图:

(2)填表:

A的面积(单位面积) B的面积(单位面积) C的面积(单位面积)

左图

右图

(3)你是怎样得到正方形C的面积的?与同伴交流.(学生可能会做出多种方法,教师应给予充分肯定.)

图1 图2 图3

学生的方法可能有:

方法一:

如图1,将正方形C分割为四个全等的直角三角形和一个小正方形, .

方法二:

如图2,在正方形C外补四个全等的直角三角形,形成大正方形,用大正方形的面积减去四个直角三角形的面积,.

方法三:

如图3,正方形C中除去中间5个小正方形外,将周围部分适当拼接可成为正方形,如图3中两块红色(或两块绿色)部分可拼成一个小正方形,按此拼法,.

(4)分析填表的数据,你发现了什么?

学生通过分析数据,归纳出:

结论2 以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的正方形的面积.

意图:探究活动二意在让学生通过观察、计算、探讨、归纳进一步发现一般直角三角形的性质.由于正方形C的面积计算是一个难点,为此设计了一个交流环节.

效果:学生通过充分讨论探究,在突破正方形C的面积计算这一难点后得出结论2.

3.议一议

内容:(1)你能用直角三角形的边长,,来表示上图中正方形的面积吗?

(2)你能发现直角三角形三边长度之间存在什么关系吗?

(3)分别以5厘米、12厘米为直角边作出一个直角三角形,并测量斜边的长度.2中发现的规律对这个三角形仍然成立吗?

勾股定理:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.如果用,,

分别表示直角三角形的两直角边和斜边,那么.

数学小史:勾股定理是我国最早发现的,中国古代把直角三角形中较短的直角边称为勾,较长的直角边称为股,斜边称为弦,“勾股定理”因此而得名.(在西方文献中又称为毕达哥拉斯定理)

意图:议一议意在让学生在结论2的基础上,进一步发现直角三角形三边关系,得到勾股定理.

效果:1.让学生归纳表述结论,可培养学生的抽象概括能力及语言表达能力;2.通过作图培养学生的动手实践能力.

第三环节:勾股定理的简单应用

内容:

例题 如图所示,一棵大树在一次强烈台风中于离地面10m处折断倒下,树顶落在离树根24m处. 大树在折断之前高多少?

(教师板演解题过程)

练习:

1.基础巩固练习:

求下列图形中未知正方形的面积或未知边的长度(口答):

2.生活中的应用:

小明妈妈买了一部29 in(74 cm)的电视机. 小明量了电视机的屏幕后,发现屏幕只有58 cm长和46 cm宽,他觉得一定是售货员搞错了.你同意他的想法吗?你能解释这是为什么吗?

意图:练习第1题是勾股定理的直接运用,意在巩固基础知识.

效果:例题和练习第2题是实际应用问题,体现了数学来源于生活,又服务于生活,意在培养学生“用数学”的意识.运用数学知识解决实际问题是数学教学的重要内容.

第四环节:课堂小结

内容:

教师提问:

1.这一节课我们一起学习了哪些知识和思想方法?

2.对这些内容你有什么体会?与同伴进行交流.

在学生自由发言的基础上,师生共同总结:

1.知识:勾股定理:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方.如果用,,

分别表示直角三角形的两直角边和斜边,那么.

2.方法:(1) 观察—探索—猜想—验证—归纳—应用;

(2)“割、补、拼、接”法.

3.思想:(1) 特殊—一般—特殊;

(2) 数形结合思想.

意图:鼓励学生积极大胆发言,可增进师生、生生之间的交流、互动.

效果:通过畅谈收获和体会,意在培养学生口头表达和交流的能力,增强不断反思总结的意识.

第五环节:布置作业

内容:布置作业:1.教科书习题1.1.

2.观察下图,探究图中三角形的三边长是否满足?

意图:课后作业设计包括了三个层面:作业1是为了巩固基础知识而设计;作业2是为了扩展学生的知识面;作业3是为了拓广知识,进行课后探究而设计,通过此题可让学生进一步认识勾股定理的前提条件.

效果:学生进一步加强对本课知识的理解和掌握.

五、教学设计反思

(一)设计理念

依据“学生是学习的主体”这一理念,在探索勾股定理的整个过程中,本节课始终采用学生自主探索和与同伴合作交流相结合的方式进行主动学习.教师只在学生遇到困难时,进行引导或组织学生通过讨论来突破难点.

(二)突出重点、突破难点的策略

为了让学生在学习过程中自我发现勾股定理,本节课首先情景创设激发兴趣,再通过几个探究活动引导学生从探究等腰直角三角形这一特殊情形入手,自然过渡到探究一般直角三角形,学生通过观察图形,计算面积,分析数据,发现直角三角形三边的关系,进而得到勾股定理.

1.1.1 验证勾股定理

一、学生起点分析

学生的知识技能基础:学生在七年级已经学习了整式的加、减、乘、除运算和等式的基本性质,并能进行简单的恒等变形;上节课又已经通过测量和数格子的方法,对具体的直角三角形探索并发现了勾股定理,但没有对一般的直角三角形进行验证.

学生活动经验基础:学生在以前数学学习中已经经历了很多独立探究和合作学习的过程,具有了一定的自主探究经验和合作学习的经验,具备了一定的探究能力和合作与交流的能力;学生在七年级《七巧板》及《图案设计》的学习中已经具备了一定的拼图活动经验.

二、教学任务分析

本节课是八(上)勾股定理第1节第2课时,是在上节课已探索得到勾股定理之后的内容,具体学习任务:通过拼图验证勾股定理并体会其中数形结合的思想;应用勾股定理解决一些实际问题,体会勾股定理的应用价值并逐步培养学生应用数学解决实际问题意识和能力 ,为后面的学习打下基础.为此本节课的教学目标是:

1.掌握勾股定理及其验证,并能应用勾股定理解决一些实际问题.

2.在上节课对具体的直角三角形探索发现了勾股定理的基础上,经历勾股定理的验证过程,体会数形结合的思想和从特殊到一般的思想.

3.在勾股定理的验证活动中,培养探究能力和合作精神;通过对勾股定理历史的了解,感受数学文化,增强爱国情感,并通过应用勾股定理解决实际问题,培养应用数学的意识.

用面积法验证勾股定理,应用勾股定理解决简单的实际问题是本节课的重点.

三、教学过程

本节课设计了七个教学环节:(一)复习设疑,激趣引入;(二)小组活动,拼图验证;(三)延伸拓展,能力提升 (四) 例题讲解,初步应用;(五) 追溯历史,激发情感;;(六) 回顾反思,提炼升华;(七) 布置作业,课堂延伸.

第一环节: 复习设疑,激趣引入

内容:教师提出问题:

(1)勾股定理的内容是什么?(请一名学生回答)

(2)上节课我们仅仅是通过测量和数格子,对具体的直角三角形探索发现了勾股定理,对一般的直角三角形,勾股定理是否成立呢?这需要进一步验证,如何验证勾股定理呢?事实上,现在已经有几百种勾股定理的验证方法,这节课我们也将去验证勾股定理.

意图:(1)复习勾股定理内容;(2)回顾上节课探索过程,强调仍需对一般的直角三角形进行验证,培养学生严谨的科学态度;(3)介绍世界上有数百种验证方法,激发学生兴趣.

效果:通过这一环节,学生明确了:仅仅探索得到勾股定理还不够,还需进行验证.当学生听到有数百种验证方法时,马上就有了去寻求属于自己的方法的渴望.

第二环节:小组活动,拼图验证.

内容: 活动1: 教师导入,小组拼图.

教师:今天我们将研究利用拼图的方法验证勾股定理,请你利用自己准备的四个全等的直角三角形,拼出一个以斜边为边长的正方形.(请每位同学用2分钟时间独立拼图,然后再4人小组讨论.)

活动2:层层设问,完成验证一.

学生通过自主探究,小组讨论得到两个图形:

图2

在此基础上教师提问:

(1)如图1你能表示大正方形的面积吗?能用两种方法吗?(学生先独立思考,再4人小组交流);

(2)你能由此得到勾股定理吗?为什么?(在学生回答的基础上板书(a+b)2=4×ab+c2.并得到)

从而利用图1验证了勾股定理.

活动3 : 自主探究,完成验证二.

教师小结:我们利用拼图的方法,将形的问题与数的问题结合起来,联系整式运算的有关知识,从理论上验证了勾股定理,你还能利用图2验证勾股定理吗?

(学生先独立探究,再小组交流,最后请一个小组同学上台讲解验证方法二)

意图:设计活动1的目的是为了让学生在活动中体会图形的构成,既为勾股定理的验证作铺垫,同时也培养学生的动手、创新能力.在活动2中,学生在教师的层层设问引导下完成对勾股定理的验证,完成本节课的一个重点内容.设计活动3,让学生利用另一个拼图独立验证勾股定理的目的是让学生再次体会数形结合的思想并体会成功的快乐.

效果:学生通过先拼图从形上感知,再分析面积验证,比较容易地掌握了本节课的重点内容之一,并突破了本节课的难点.

第三环节 延伸拓展,能力提升

1.议一议:观察下图,用数格子的方法判断图中三角形的三边长是否满足a2+b2=c2

2.一个直角三角形的斜边为20cm ,且两直角边长度比为3:4,求两直角边的长。

意图:在前面已经讨论了直角三角形三边满足的关系,那么锐角三角形或钝角三角形的三边 是否也满足这一关系呢?学生通过数格子的方法可以得出:如果一个三角形不是直角三角形,那么它的三边a,b,c不满足a2+b2=c2。通过这个结论,学生将对直角三角形三边的关系有进一步的认识,并为后续直角三角形的判别打下基础。

第四环节: 例题讲解 初步应用

内容:例题:飞机在空中水平飞行,某一时刻刚好飞到一个男孩子头顶上方4000米处,过了20秒,飞机距离这个男孩子头顶5000米,飞机每小时飞行多少千米?

意图:(1)初步运用勾股定理解决实际问题,培养学生应用数学的意识和能力;(2)体会勾股定理的应用价值.

效果:学生对这样的实际问题很感兴趣,基本能把实际问题转化为数学问题并顺利解决.

第五环节: 追溯历史 激发情感

活动内容:由学生利用所搜集的与勾股定理相关的资料进行介绍.

国内调查组报告:用图2验证勾股定理的方法,据载最早是三国时期数学家赵爽在为《周髀算经》作注时给出的,我国历史上将图2弦上的正方形称为弦图 .2002年的数学家大会(ICM-2002)在北京召开,这届大会会标的中央图案正是经过艺术处理的弦图,这既标志着中国古代的数学成就 ,又像一只转动的风车,欢迎来自世界各地的数学家们!

国际调查组报告:勾股定理与第一次数学危机.

约公元前500年,毕达哥拉斯学派的弟子希帕索斯(Hippasus)发现了一个惊人的事实,一个正方形的对角线的长度是不可公度的.按照毕达哥拉斯定理(勾股定理),若正方形边长是1,则对角线的长不是一个有理数,它不能表示成两个整数之比,这一事实不但与毕氏学派的哲学信念大相径庭,而且建立在任何两个线段都可以公度基础上的几何学面临被推翻的威胁,第一次数学危机由此爆发.据说,毕达哥拉斯学派对希帕索斯的发现十分惶恐、恼怒,为了保守秘密,最后将希帕索斯投入大海.

不能表示成两个整数之比的数,15世纪意大利著名画家达.芬奇称之为“无理的数”,无理数的英文“irrational”原义就是“不可比”.第一次数学危机一直持续到19世纪实数的基础建立以后才圆满解决.我们将在下一章学习有关实数的知识 .

趣闻调查组报告:勾股定理的总统证法.

在1876年一个周末的傍晚,在美国首都华盛顿的郊外,有一位中年人正在散步,欣赏黄昏的美景……他走着走着,突然发现附近的一个小石凳上,有两个小孩正在聚精会神地谈论着什么,时而大声争论,时而小声探讨.由于好奇心驱使他循声向两个小孩走去,想搞清楚两个小孩到底在干什么.只见一个小男孩正俯着身子用树枝在地上画着一个直角三角形……

于是这位中年人不再散步,立即回家,潜心探讨小男孩给他留下

的难题.他经过反复的思考与演算,终于弄清楚了其中的道理,并给

出了简洁的证明方法.

1876年4月1日,他在《新英格兰教育日志》上发表了他对勾股定理的这一证法.

1881年,这位中年人—伽菲尔德就任美国第二十任总统.后来,人们为了纪念他对勾股定理直观、简捷、易懂、明了的证明,就把这一证法称为“总统”证法.

说明:这个环节完全由学生来组织开展,教师可在两天前布置任务,让部分同学收集勾股定理的资料,并在上课前拷贝到教师用的课件中便于展示,内容可灵活安排.

意图:(1)介绍与勾股定理有关的历史,激发学生的爱国热情;(2)学生加强了对数学史的了解,培养学习数学的兴趣;(3)通过让部分学生搜集材料,展示材料,既让学生得到充分的锻炼,同时也活跃了课堂气氛.

效果:学生热情高涨,对勾股定理的历史充满了浓厚的兴趣,同时也为中国古代数学的成就感到自豪.也有同学提出:当代中国数学成就不够强,还应发奋努力.有同学能意识这一点,这让我喜出望外.

第六环节: 回顾反思 提炼升华

内容:教师提问:通过这节课的学习,你有什么样的收获?师生共同畅谈收获.

目的:(1)归纳出本节课的知识要点,数形结合的思想方法;(2)教师了解学生对本节课的感受并进行总结;(3)培养学生的归纳概括能力.

效果:由于这节课自始至终都注意了调动学生学习的积极性,所以学生谈的收获很多,包括利用拼图验证勾股定理中蕴含的数形结合思想,学生对勾股定理的历史的感悟及对勾股定理应用的认识等等.

第七环节: 布置作业,课堂延伸

内容:教师布置作业

1.习题1.2 1,2,3

2.上网或查阅有关书籍,搜集至少1种勾股定理的其它证法,至少1个勾股定理的应用问题,一周后进行展评.

意图:(1)巩固本节课的内容.(2)充分发挥勾股定理的育人价值.

六、教学设计反思

1.设计说明

勾股定理作为“千古第一定理”其魅力在于其历史价值和应用价值,因此我注意充分挖掘了其内涵.特别是让学生事先进行调查,再在课堂上进行展示,这极大地调动了学生,既加深了对勾股定理文化的理解,又培养了他们收集、整理资料的能力.勾股定理的验证既是本节课的重点,也是本节课的难点,为了突破这一难点,我设计了拼图活动,先让学生从形上感知,再层层设问,从面积(数)入手,师生共同探究得到方法1,最后由学生独立探究得到方法2.这样学生较容易地突破了本节课的难点.

2.教学建议

如果学生的程度较好可以按照本教学设计进行教学,并且可以把分层练习中“知识拓展”作为课堂教学内容.

如果学生程度稍差,可以舍弃第三环节以及第五环节中的(2)(3)两个问题.而把分层练习中“基础训练”作为课堂过关使用.

感谢您下载使用【班海】教学资源。班海——老师们都在免费用的数学作业精细批改微信小程序!

22

图1

_

b

_

a

_

a

_

c

_

b

_

c

a

a

b

b

c

c

一键发布配套作业 & AI智能精细批改

(任务-发布任务-选择章节)

同课章节目录

- 第一章 勾股定理

- 1 探索勾股定理

- 2 一定是直角三角形吗

- 3 勾股定理的应用

- 第二章 实数

- 1 认识无理数

- 2 平方根

- 3 立方根

- 4 估算

- 5 用计算器开方

- 6 实数

- 7 二次根式

- 第三章 位置与坐标

- 1 确定位置

- 2 平面直角坐标系

- 3 轴对称与坐标变化

- 第四章 一次函数

- 1 函数

- 2 一次函数与正比例函数

- 3 一次函数的图象

- 4 一次函数的应用

- 第五章 二元一次方程组

- 1 认识二元一次方程组

- 2 求解二元一次方程组

- 3 应用二元一次方程组——鸡免同笼

- 4 应用二元一次方程组——增收节支

- 5 应用二元一次方程组——里程碑上的数

- 6 二元一次方程与一次函数

- 7 用二元一次方程组确定一次函数表达式

- 8*三元一次方程组

- 第六章 数据的分析

- 1 平均数

- 2 中位数与众数

- 3 从统计图分析数据的集中趋势

- 4 数据的离散程度

- 第七章 平行线的证明

- 1 为什么要证明

- 2 定义与命题

- 3 平行线的判定

- 4 平行线的性质

- 5 三角形的内角和定理