统编版(2019)历史选择性必修3 第三单元人口迁徙、文化交融与认同同步练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版(2019)历史选择性必修3 第三单元人口迁徙、文化交融与认同同步练习(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 216.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元同步练习

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.《赫梯法典》规定:“假如任何人获得良种的马而消除它的烙印,它的主人发现了它,则消除烙印的人应交付七匹马……同时用自己的房屋担保。”这说明( )

A.马对于赫梯人的社会生产意义重大

B.赫梯帝国保护私有财产神圣不可侵犯

C.马是赫梯人最为重要的财产之一

D.赫梯人用马从事农耕经济

2.波斯帝国国王大流士一世针对帝国境内民族众多、语言文字各异的情况,下令把当时西亚流行的阿拉米语作为全国通用的官方语言,用以发布诏令。其做法的客观影响是 ( )

A.消除了帝国境内的民族矛盾

B.有利于国家军事实力的提升

C.促进了帝国希腊化的进程

D.促进帝国境内各民族的交融

3.英国学者琼斯精通波斯语,1784年到达印度后,他惊奇地发现英语与英国的殖民地印度的语言拥有共同的祖先。对琼斯的发现合理的解释是( )

A.印度人是来自于英国的移民

B.琼斯的观点牵强附会,不值得信任

C.印度曾经长期受印欧人统治

D.18世纪后期,英语在印度已经普及

4.古代雅利安人诗歌集《梨俱吠陀》记载,人是从普鲁沙巨人身体不同部位产生出来的:从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,腿产生了吠舍,脚产生了首陀罗。据此可以推断出( )

A.雅利安人盛行团结平等观念

B.雅利安人已经分化出现等级

C.古印度佛教盛行

D.古印度的经济发展状况

5.吴于廑、齐世荣在《世界史·古代史编》中评论道:“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们。”这说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是( )

A.经济发达

B.注重吸收东西方文明

C.国家重视

D.立足于以往文明的基础

6.据统计,16、17世纪时,西班牙在殖民地开采的黄金、白银超过当时世界总产量的2/3。1500—1650年西班牙从美洲掠夺的黄金多达180吨,白银多达16 000吨,而被迫在矿山劳动的印第安人却大量死亡。上述材料凸显了 ( )

A.不同文明之间的冲突

B.殖民者的贪婪与残暴

C.拉丁美洲的富有

D.新的族群的形成

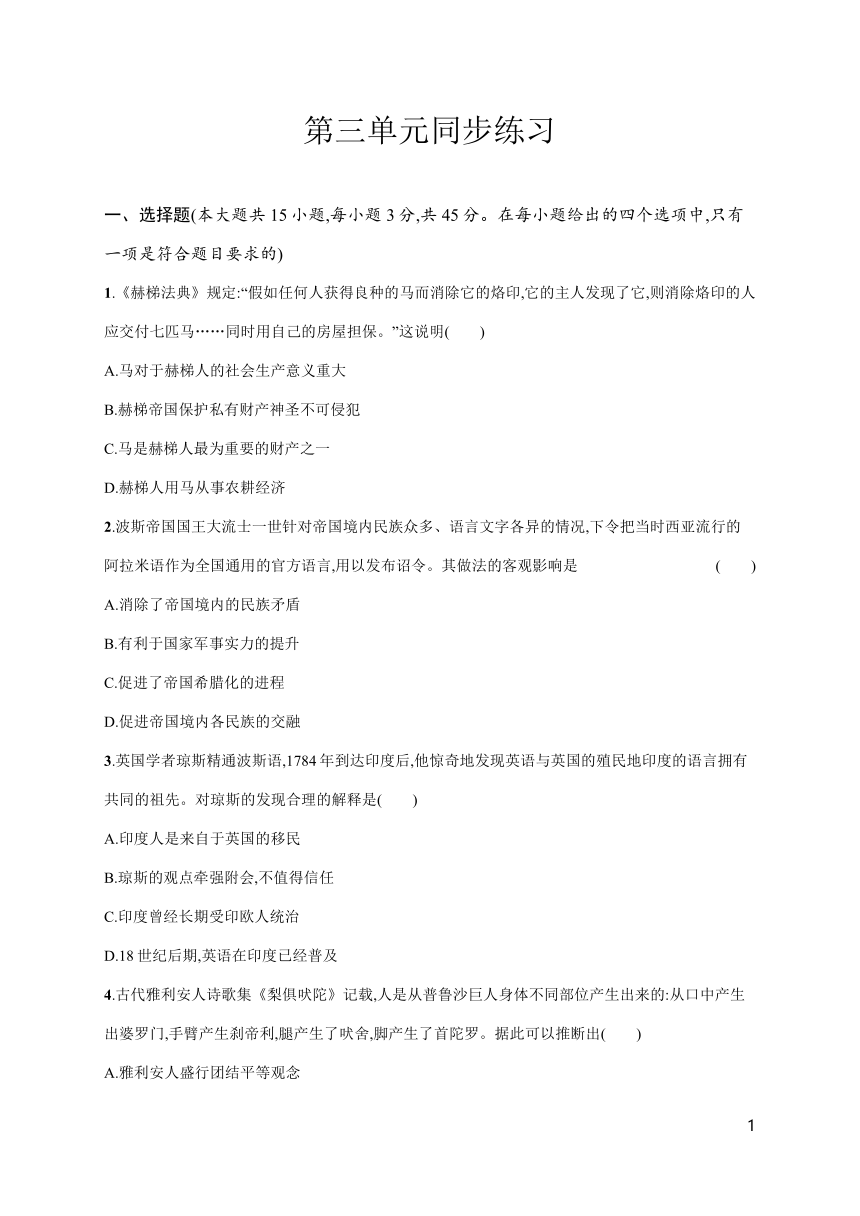

7.观察下图,②处的商品主要是( )

17世纪的三角贸易

A.黑人奴隶 B.茶叶

C.胡椒 D.镜子

8.下图是墨西哥城三文化广场,其包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。从三文化广场我们可以得出的对墨西哥文化的认识是( )

A.多种文化平等相处

B.欧洲文化的主导地位

C.印第安文化处于统治地位

D.融合多种文化因素的墨西哥新文化

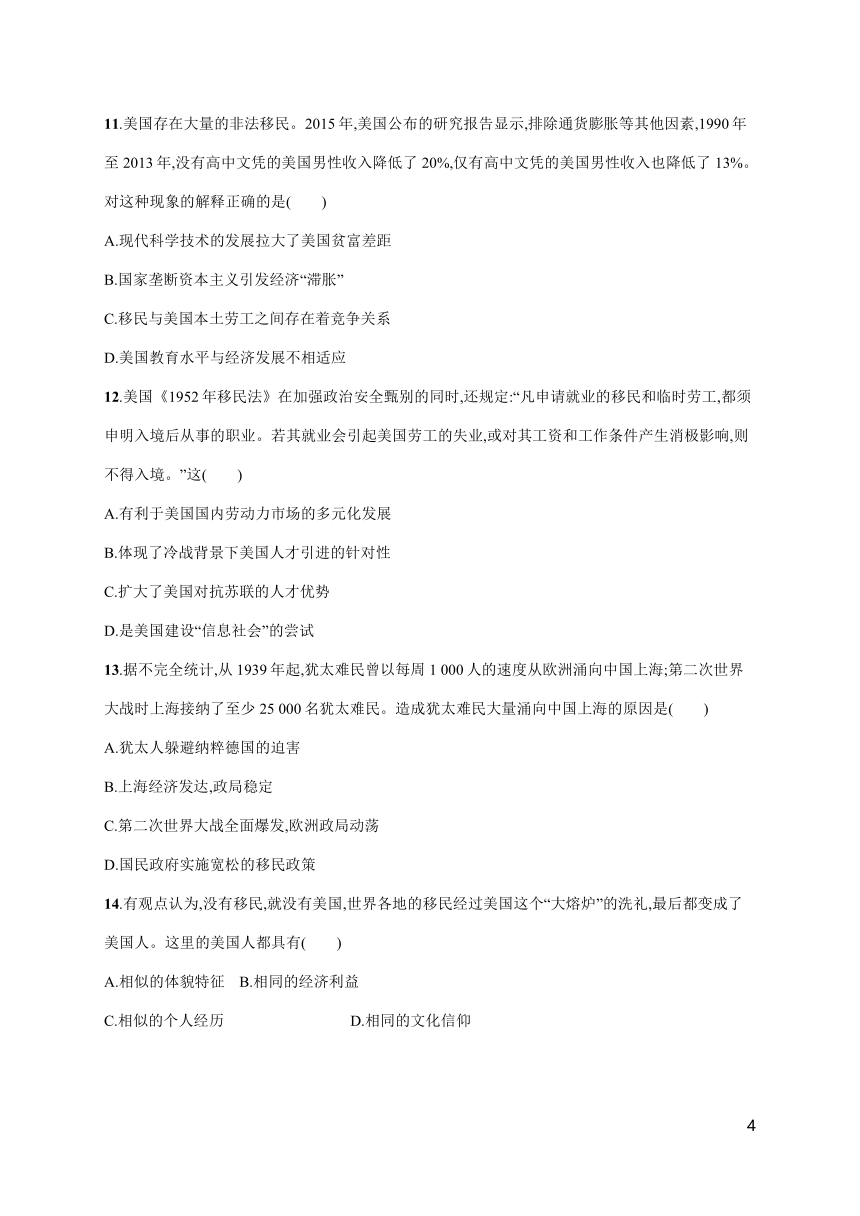

9.下面是《德国向美国移民人数变化统计图(单位:万人)》。与①时段至②时段数据变化相关的经济因素是( )

A.美德殖民争夺激化了矛盾

B.德国成为头号资本主义强国

C.美国对劳动力的需求下降

D.德国工业发展就业机会增多

10.华人移民海外后,在企业经营方面,大都采取家族经营的方式,企业的核心职位大都是同一宗族的成员或姻亲。子承父业、家族经营的方式和规矩在这里亦是牢不可破。这说明华人文化的特点是( )

A.中国的宗族文化对华人有深刻的影响

B.子承父业和家族经营促进了企业发展

C.现代企业制度起源于华人创办的企业

D.中华文化已经成为跨国公司文化主流

11.美国存在大量的非法移民。2015年,美国公布的研究报告显示,排除通货膨胀等其他因素,1990年至2013年,没有高中文凭的美国男性收入降低了20%,仅有高中文凭的美国男性收入也降低了13%。对这种现象的解释正确的是( )

A.现代科学技术的发展拉大了美国贫富差距

B.国家垄断资本主义引发经济“滞胀”

C.移民与美国本土劳工之间存在着竞争关系

D.美国教育水平与经济发展不相适应

12.美国《1952年移民法》在加强政治安全甄别的同时,还规定:“凡申请就业的移民和临时劳工,都须申明入境后从事的职业。若其就业会引起美国劳工的失业,或对其工资和工作条件产生消极影响,则不得入境。”这( )

A.有利于美国国内劳动力市场的多元化发展

B.体现了冷战背景下美国人才引进的针对性

C.扩大了美国对抗苏联的人才优势

D.是美国建设“信息社会”的尝试

13.据不完全统计,从1939年起,犹太难民曾以每周1 000人的速度从欧洲涌向中国上海;第二次世界大战时上海接纳了至少25 000名犹太难民。造成犹太难民大量涌向中国上海的原因是( )

A.犹太人躲避纳粹德国的迫害

B.上海经济发达,政局稳定

C.第二次世界大战全面爆发,欧洲政局动荡

D.国民政府实施宽松的移民政策

14.有观点认为,没有移民,就没有美国,世界各地的移民经过美国这个“大熔炉”的洗礼,最后都变成了美国人。这里的美国人都具有( )

A.相似的体貌特征 B.相同的经济利益

C.相似的个人经历 D.相同的文化信仰

15.第二次世界大战后,埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等国虽使用英语或法语,但都规定以本土语言为官方语言;新加坡、韩国等有着儒家文化背景的国家,重视发扬宽容和谐、吃苦耐劳和社会为先等精神,同时也注意吸收西方文化精华。这些现象说明,第二次世界大战后( )

A.西方国家的优势地位得到加强

B.全球化和多样性的协调统一

C.第三世界崛起改变了世界格局

D.全球化促使各国文化同质化

二、非选择题(本大题共5小题,第16题10分,第17题12分,第18题12分,第19题10分,第20题11分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 约公元前630年前后,铁拉岛(今圣托里尼岛)七年无雨,颗粒无收,于是铁拉人用抽签的办法从每两兄弟中选一人到非洲殖民。中签者泪流满面地离开家乡,结成生死与共的患难弟兄,终于在异邦开辟出一片新天地。殖民虽情非所愿,但殖民者及其后代往往因此获益,得到发展,从而吸引更多的人加入殖民队伍。

——希罗多德

(1)根据材料并结合所学知识,分析希腊对外殖民的原因。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳希腊对外殖民的影响。(5分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷把东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘捕有禁”,从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》

材料二 1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方千米的土地上,居民不足1万人。第二次鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建布铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产富饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年仅奉天一省人口已达1 100万人,1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。(6分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 第二次世界大战后,德国、奥地利和意大利存在大量难民,这是饱受战火浩劫的欧洲国家根本无力接收并安置的。杜鲁门政府为解决欧洲的难民问题在国内积极倡导立法,美国历史上第一部难民法《1948年战争难民法》最终制定。其把在战后因种族、宗教或政治观点将受到政治迫害或害怕受到政治迫害、不能或不愿回国的人列为接纳难民。在《1950年战争难民法修正案》中,将流亡英国的波兰难民、捷克斯洛伐克以外的其他东欧国家的难民也纳入安置范围,并规定为了维护国家安全,“推进国家情报工作的完成”,国家会发放一定数量的签证。从1946年到1986年,美国共接纳了260万难民。20世纪70年代中期之后,美国接纳难民的能力下降,社会各界民众都要求政府改革现有的难民政策,严格限制难民入境。出于维护自身利益的需要,美国国会通过了《1980年难民法》,有选择地允入难民。

——摘编自李晓岗《美国的难民政策与冷战外交》等

(1)根据材料,概括第二次世界大战后初期美国实施难民政策的目的。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明第二次世界大战后美国难民政策的变化及其原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲建立种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者将贪婪的目光投向非洲。与此相适应,国际人口迁移的目的地主要是尚待开发的“处女地”。

——摘编自《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

材料二 1788年,英国曾颁布禁止技术工匠出境的法令,1825年废除了这一法令,1827年又废止了其他法令,如阻止爱尔兰人向外移民的《乘客法》。德意志于1848年革命后,废除了限制移民的规章,简化了移民的出国手续,以此达到疏散革命力量的目的。在瑞典,为了鼓励贫民出境,1840年废除了1768年制定的限制移民的法律。另据奥斯卡·汉德林统计,至第一次世界大战时,欧洲人口总数已达4亿。1750年时供养一个人的土地面积在1910年时要供养3个人。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期

欧洲人向美国移民的历史分析》

材料三 他们大多身强力壮,对工作有较强的适应能力,据1871—1892年的统计,来自西欧和北欧的移民中,有22.9%是熟练工人,还有一部分专业人员。外来移民年富力强、讲求实际、革新进取、不尚保守。外来移民既是生产者,又是消费者。他们普遍需要住房、衣着和食品等生活用品。他们是美国经济的催化剂。在1850年到1930年间,每10年就有200 万外来人口进入美国,对工农业产品及各种消费品的需求日益增长。……一个青壮劳动力从出生、成长到其劳动年龄,需要花费许多前期投资。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期

欧洲人向美国移民的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15、16世纪世界人口迁移的特点。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲各国政府放松移民限制的原因。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析欧洲移民对美国发展的作用。(3分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪中期,大部分欧洲人外迁是自愿的,移民的动力来自对政治自由、人身安全和更多的社会经济机会的强烈要求。欧洲强国在军事和技术上的优势是其不断扩张的重要原因,也是引起劳动力迁移的因素之一。工业的增长刺激了对劳动力的需求和移民的发展,欧洲移民开始到达城市地区,后来渐渐移入其他国家。欧洲移民改变了一些地区的人口结构和政治版图,使生产商品在世界各个地区实现,移民家庭将新的语言带到了自己所在地区,改变了传统的世界语言区,也将世界上的许多地区联系起来

——摘编自[美]帕特里克·曼宁《世界历史上的移民》

材料二 19世纪中期,列强设立通商口岸后,上海、天津等沿海城市和新兴的工矿城市吸收了大批农村和小城镇人口,形成一股新的移民浪潮。随着近代工商业的发展,迁入城镇的城市化移民发挥了与传统移民完全不同的作用。中国无产阶级和资产阶级在城市移民中产生,成为中国历史舞台上的新角色。近代列强对廉价劳动力的需求以及东南沿海的人口压力,使东南沿海地区劳工出国成为海外移民的主要形式,这一迁移的过程持续较久、分布广泛。迁入东南亚、美洲等地的华人,主要从事农业、手工业劳动,也充当矿工。中国移民对迁入国在经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

——摘编自葛剑雄等《简明中国移民史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分别概括19世纪中期欧洲移民和中国移民的历史背景。(6分)

(2)根据材料一、材料二,指出这一时期中国和欧洲海外移民的主要不同之处。结合所学知识,简析其共同作用。(5分)

1答案:C

2答案:D

解析:结合所学知识,可知大流士一世宣布把阿拉米语作为通用的官方语言,有利于波斯境内各民族的交融,D项正确。

3答案:C

4答案:B

解析:题干材料描述的是种姓制度,种姓制度将印度人划分为四个等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,它是一种严格的等级制度,故B项正确。

5答案:B

解析:根据题干材料“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们”,可知阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,B项正确。

6答案:B

解析:16、17世纪时,西班牙殖民者从美洲掠夺了大量黄金和白银,使得大量印第安人在其奴役下丧生,这体现了殖民者的贪婪与残暴,故B项正确。

7答案:A

解析:结合所学知识,可知三角贸易中从非洲运往美洲的是黑人奴隶,A项正确。

8答案D

9答案:D

解析:殖民争夺不属于经济因素,排除A项;当时英国是头号资本主义强国,排除B项;美国地广人稀,市场广阔,美国对劳动力的需求旺盛,排除C项;由时间来看,德国作为第二次工业革命的发源地之一,德国工业发展就业机会增多,故选D项。

10答案:A

解析:根据题干材料,可知海外华人传承了中国的宗族文化,这有利于企业文化的传承,A项正确;B、C、D三项均与题意不符,排除。

11答案:C

解析:题干材料说明美国的非法移民与美国的本土低教育程度的劳工之间存在着就业的竞争关系,从而增加了美国本土劳工的就业压力,C项正确。

12答案:B

解析:题干材料中的“政治安全甄别”显然与“冷战”有关,对于从事纯劳动职业的移民加以限制,反映了美国移民政策主要面向高科技人才,B项正确。这一政策不利于美国劳动力市场的多元化,A项错误。题干材料未体现出美国与苏联的对抗,C项错误。美国“信息社会”是20世纪90年代以后出现的,D项错误。

13答案:A

解析:结合所学知识,可知第二次世界大战期间,犹太难民涌入中国上海的主要原因是躲避纳粹德国的迫害,A项正确。

14答案:D

解析:题干材料中的美国人来自世界各地,体貌特征差异很大,经济基础和个人经历千差万别,这里的“美国人”是文化意义上的,故D项正确。

15答案:B

解析:由题干材料可以看出,第二次世界大战后的新兴国家在发展道路上既有面向世界的开放性,也立足于本国本民族的发展传统,这体现出全球化和多样性的协调统一,故B项正确;题干材料反映的是全球化和多样化的协调统一,没有体现出西方国家和第三世界国家的优势,故A、C两项错误;各国的发展道路是多样化的,并未实现同质化,故D项错误。

16参考答案:(1)原因:希腊农业生产条件恶劣,无法满足生存需要;殖民活动的丰厚回报,也推动了希腊的殖民活动。

(2)影响:拓展了希腊人的活动空间,推动了希腊文化的传播。

17参考答案:(1)特点:清政府由禁止到时开时禁再到鼓励;由自发移民为主到政府主导为主;移民政策受到外来侵略影响;移民主要来自邻近省份;移民禁而不止,规模逐渐扩大;从非法移居到合法定居、生产。

(2)历史作用:缓解关内人口压力;增加政府收入;加强对东北地区的管理;促进民族交融、文化交流和先进技术的传播;有助于抵御列强侵略;促进东北开发。

18参考答案:(1)目的:稳定欧洲的社会秩序;利用难民搜集情报。

(2)变化:从大量接纳难民到严格限制难民入境。原因:维护美国国家利益的需要;美国经济实力下降;美国民众的抗议。

19参考答案:(1)特点:从宗主国向殖民地和附属地迁移;从较发达地区向不发达地区及新开发区移民,从旧大陆向新大陆迁移。

(2)原因:工业革命,欧洲经济发展,实力增强;缓解人口过剩,解决贫困问题;疏散革命力量,巩固统治秩序。

(3)作用:欧洲移民为美国提供了大量的技术工人和劳动力,优化了人才资源的配置;带来了先进的科学技术,推动了生产技术的革新和生产力的发展;扩大了国内市场,节约了人力投资;丰富美国多元文化等。

20参考答案:(1)欧洲:工业革命的开展;城市化进程的加快;世界市场的初步形成;殖民扩张的推动;交通工具的革新。中国:列强侵略;社会动荡;自然经济逐步解体;近代工商业发展;东南沿海人口压力。

(2)欧洲:先进生产方式对外扩张的需要。中国:迫于生存的压力。作用:改进了生产方式,促进了经济发展;改变了人口结构,扩大了生存空间;有利于促进文化交融,增强各地联系。

1

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.《赫梯法典》规定:“假如任何人获得良种的马而消除它的烙印,它的主人发现了它,则消除烙印的人应交付七匹马……同时用自己的房屋担保。”这说明( )

A.马对于赫梯人的社会生产意义重大

B.赫梯帝国保护私有财产神圣不可侵犯

C.马是赫梯人最为重要的财产之一

D.赫梯人用马从事农耕经济

2.波斯帝国国王大流士一世针对帝国境内民族众多、语言文字各异的情况,下令把当时西亚流行的阿拉米语作为全国通用的官方语言,用以发布诏令。其做法的客观影响是 ( )

A.消除了帝国境内的民族矛盾

B.有利于国家军事实力的提升

C.促进了帝国希腊化的进程

D.促进帝国境内各民族的交融

3.英国学者琼斯精通波斯语,1784年到达印度后,他惊奇地发现英语与英国的殖民地印度的语言拥有共同的祖先。对琼斯的发现合理的解释是( )

A.印度人是来自于英国的移民

B.琼斯的观点牵强附会,不值得信任

C.印度曾经长期受印欧人统治

D.18世纪后期,英语在印度已经普及

4.古代雅利安人诗歌集《梨俱吠陀》记载,人是从普鲁沙巨人身体不同部位产生出来的:从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,腿产生了吠舍,脚产生了首陀罗。据此可以推断出( )

A.雅利安人盛行团结平等观念

B.雅利安人已经分化出现等级

C.古印度佛教盛行

D.古印度的经济发展状况

5.吴于廑、齐世荣在《世界史·古代史编》中评论道:“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们。”这说明阿拉伯文学繁荣的主要原因是( )

A.经济发达

B.注重吸收东西方文明

C.国家重视

D.立足于以往文明的基础

6.据统计,16、17世纪时,西班牙在殖民地开采的黄金、白银超过当时世界总产量的2/3。1500—1650年西班牙从美洲掠夺的黄金多达180吨,白银多达16 000吨,而被迫在矿山劳动的印第安人却大量死亡。上述材料凸显了 ( )

A.不同文明之间的冲突

B.殖民者的贪婪与残暴

C.拉丁美洲的富有

D.新的族群的形成

7.观察下图,②处的商品主要是( )

17世纪的三角贸易

A.黑人奴隶 B.茶叶

C.胡椒 D.镜子

8.下图是墨西哥城三文化广场,其包含了阿兹特克文化遗址、西班牙殖民者修建的教堂和现代化的建筑。从三文化广场我们可以得出的对墨西哥文化的认识是( )

A.多种文化平等相处

B.欧洲文化的主导地位

C.印第安文化处于统治地位

D.融合多种文化因素的墨西哥新文化

9.下面是《德国向美国移民人数变化统计图(单位:万人)》。与①时段至②时段数据变化相关的经济因素是( )

A.美德殖民争夺激化了矛盾

B.德国成为头号资本主义强国

C.美国对劳动力的需求下降

D.德国工业发展就业机会增多

10.华人移民海外后,在企业经营方面,大都采取家族经营的方式,企业的核心职位大都是同一宗族的成员或姻亲。子承父业、家族经营的方式和规矩在这里亦是牢不可破。这说明华人文化的特点是( )

A.中国的宗族文化对华人有深刻的影响

B.子承父业和家族经营促进了企业发展

C.现代企业制度起源于华人创办的企业

D.中华文化已经成为跨国公司文化主流

11.美国存在大量的非法移民。2015年,美国公布的研究报告显示,排除通货膨胀等其他因素,1990年至2013年,没有高中文凭的美国男性收入降低了20%,仅有高中文凭的美国男性收入也降低了13%。对这种现象的解释正确的是( )

A.现代科学技术的发展拉大了美国贫富差距

B.国家垄断资本主义引发经济“滞胀”

C.移民与美国本土劳工之间存在着竞争关系

D.美国教育水平与经济发展不相适应

12.美国《1952年移民法》在加强政治安全甄别的同时,还规定:“凡申请就业的移民和临时劳工,都须申明入境后从事的职业。若其就业会引起美国劳工的失业,或对其工资和工作条件产生消极影响,则不得入境。”这( )

A.有利于美国国内劳动力市场的多元化发展

B.体现了冷战背景下美国人才引进的针对性

C.扩大了美国对抗苏联的人才优势

D.是美国建设“信息社会”的尝试

13.据不完全统计,从1939年起,犹太难民曾以每周1 000人的速度从欧洲涌向中国上海;第二次世界大战时上海接纳了至少25 000名犹太难民。造成犹太难民大量涌向中国上海的原因是( )

A.犹太人躲避纳粹德国的迫害

B.上海经济发达,政局稳定

C.第二次世界大战全面爆发,欧洲政局动荡

D.国民政府实施宽松的移民政策

14.有观点认为,没有移民,就没有美国,世界各地的移民经过美国这个“大熔炉”的洗礼,最后都变成了美国人。这里的美国人都具有( )

A.相似的体貌特征 B.相同的经济利益

C.相似的个人经历 D.相同的文化信仰

15.第二次世界大战后,埃及、肯尼亚、坦桑尼亚等国虽使用英语或法语,但都规定以本土语言为官方语言;新加坡、韩国等有着儒家文化背景的国家,重视发扬宽容和谐、吃苦耐劳和社会为先等精神,同时也注意吸收西方文化精华。这些现象说明,第二次世界大战后( )

A.西方国家的优势地位得到加强

B.全球化和多样性的协调统一

C.第三世界崛起改变了世界格局

D.全球化促使各国文化同质化

二、非选择题(本大题共5小题,第16题10分,第17题12分,第18题12分,第19题10分,第20题11分,共55分)

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 约公元前630年前后,铁拉岛(今圣托里尼岛)七年无雨,颗粒无收,于是铁拉人用抽签的办法从每两兄弟中选一人到非洲殖民。中签者泪流满面地离开家乡,结成生死与共的患难弟兄,终于在异邦开辟出一片新天地。殖民虽情非所愿,但殖民者及其后代往往因此获益,得到发展,从而吸引更多的人加入殖民队伍。

——希罗多德

(1)根据材料并结合所学知识,分析希腊对外殖民的原因。(5分)

(2)根据材料并结合所学知识,归纳希腊对外殖民的影响。(5分)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝建都北京后,原居住于白山黑水间的各民族人口大量内迁,东北地区出现“沃野千里,有土无人”的状况。清廷把东北地区视为“龙兴之地”,在此设盛京、吉林、黑龙江将军,实施军事化管辖,设置关口,长期禁止关内人口迁居。往来须持有官方颁发的路票。“移民之居住有禁,田地之垦辟有禁,森林矿产之采伐有禁,人参东珠之掘捕有禁”,从乾隆年间开始,山东、河北等地“闯关东”者日盛,“每查办一次,辄增出新来流民”。他们“不但不肯回籍,抑且呼朋引类,日积日多”。清廷对东北地区时开时禁。

——摘编自葛剑雄主编《中国移民史》

材料二 1689年的中俄《尼布楚条约》,划定了清朝与俄国的东段边界,但直至19世纪初,黑龙江以北数十万平方千米的土地上,居民不足1万人。第二次鸦片战争时,清政府被迫与俄国签订《瑷珲条约》和《北京条约》,清政府随即开放了哈尔滨以北呼兰河平原和吉林西北平原。新来移民与当地满、蒙古等族通婚、建庙、演戏、立会、设学堂、建布铺。仅十余年,呼兰地区已是“三城相望,粮产富饶,商贾因之糜(群)集,流民居户不下十有余万”。1904年,清政府全面开放东北各边荒地;1907年,设奉天、吉林、黑龙江三省。1908年仅奉天一省人口已达1 100万人,1911年,清政府制定了东三省移民实边章程。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概括清朝东北地区移民过程的特点。(6分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析移民东北的历史作用。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 第二次世界大战后,德国、奥地利和意大利存在大量难民,这是饱受战火浩劫的欧洲国家根本无力接收并安置的。杜鲁门政府为解决欧洲的难民问题在国内积极倡导立法,美国历史上第一部难民法《1948年战争难民法》最终制定。其把在战后因种族、宗教或政治观点将受到政治迫害或害怕受到政治迫害、不能或不愿回国的人列为接纳难民。在《1950年战争难民法修正案》中,将流亡英国的波兰难民、捷克斯洛伐克以外的其他东欧国家的难民也纳入安置范围,并规定为了维护国家安全,“推进国家情报工作的完成”,国家会发放一定数量的签证。从1946年到1986年,美国共接纳了260万难民。20世纪70年代中期之后,美国接纳难民的能力下降,社会各界民众都要求政府改革现有的难民政策,严格限制难民入境。出于维护自身利益的需要,美国国会通过了《1980年难民法》,有选择地允入难民。

——摘编自李晓岗《美国的难民政策与冷战外交》等

(1)根据材料,概括第二次世界大战后初期美国实施难民政策的目的。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明第二次世界大战后美国难民政策的变化及其原因。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。

材料一 15世纪末随着哥伦布发现美洲新大陆,欧洲与美洲之间开辟了新航线。他们在美洲建立种植园,开发金银矿,由于需要大量的廉价劳动力,殖民者将贪婪的目光投向非洲。与此相适应,国际人口迁移的目的地主要是尚待开发的“处女地”。

——摘编自《近代与现代全球国际人口迁移的变化特点》

材料二 1788年,英国曾颁布禁止技术工匠出境的法令,1825年废除了这一法令,1827年又废止了其他法令,如阻止爱尔兰人向外移民的《乘客法》。德意志于1848年革命后,废除了限制移民的规章,简化了移民的出国手续,以此达到疏散革命力量的目的。在瑞典,为了鼓励贫民出境,1840年废除了1768年制定的限制移民的法律。另据奥斯卡·汉德林统计,至第一次世界大战时,欧洲人口总数已达4亿。1750年时供养一个人的土地面积在1910年时要供养3个人。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期

欧洲人向美国移民的历史分析》

材料三 他们大多身强力壮,对工作有较强的适应能力,据1871—1892年的统计,来自西欧和北欧的移民中,有22.9%是熟练工人,还有一部分专业人员。外来移民年富力强、讲求实际、革新进取、不尚保守。外来移民既是生产者,又是消费者。他们普遍需要住房、衣着和食品等生活用品。他们是美国经济的催化剂。在1850年到1930年间,每10年就有200 万外来人口进入美国,对工农业产品及各种消费品的需求日益增长。……一个青壮劳动力从出生、成长到其劳动年龄,需要花费许多前期投资。

——摘编自陆月娟《19世纪上半期

欧洲人向美国移民的历史分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括15、16世纪世界人口迁移的特点。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括欧洲各国政府放松移民限制的原因。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析欧洲移民对美国发展的作用。(3分)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 19世纪中期,大部分欧洲人外迁是自愿的,移民的动力来自对政治自由、人身安全和更多的社会经济机会的强烈要求。欧洲强国在军事和技术上的优势是其不断扩张的重要原因,也是引起劳动力迁移的因素之一。工业的增长刺激了对劳动力的需求和移民的发展,欧洲移民开始到达城市地区,后来渐渐移入其他国家。欧洲移民改变了一些地区的人口结构和政治版图,使生产商品在世界各个地区实现,移民家庭将新的语言带到了自己所在地区,改变了传统的世界语言区,也将世界上的许多地区联系起来

——摘编自[美]帕特里克·曼宁《世界历史上的移民》

材料二 19世纪中期,列强设立通商口岸后,上海、天津等沿海城市和新兴的工矿城市吸收了大批农村和小城镇人口,形成一股新的移民浪潮。随着近代工商业的发展,迁入城镇的城市化移民发挥了与传统移民完全不同的作用。中国无产阶级和资产阶级在城市移民中产生,成为中国历史舞台上的新角色。近代列强对廉价劳动力的需求以及东南沿海的人口压力,使东南沿海地区劳工出国成为海外移民的主要形式,这一迁移的过程持续较久、分布广泛。迁入东南亚、美洲等地的华人,主要从事农业、手工业劳动,也充当矿工。中国移民对迁入国在经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

——摘编自葛剑雄等《简明中国移民史》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,分别概括19世纪中期欧洲移民和中国移民的历史背景。(6分)

(2)根据材料一、材料二,指出这一时期中国和欧洲海外移民的主要不同之处。结合所学知识,简析其共同作用。(5分)

1答案:C

2答案:D

解析:结合所学知识,可知大流士一世宣布把阿拉米语作为通用的官方语言,有利于波斯境内各民族的交融,D项正确。

3答案:C

4答案:B

解析:题干材料描述的是种姓制度,种姓制度将印度人划分为四个等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,它是一种严格的等级制度,故B项正确。

5答案:B

解析:根据题干材料“一般人为求学而游历欧亚非三洲,然后犹如蜜蜂一般,载蜜而归,把他们储蓄的宝藏,分给发奋的学生们”,可知阿拉伯文学繁荣的主要原因是注重吸收东西方文明,B项正确。

6答案:B

解析:16、17世纪时,西班牙殖民者从美洲掠夺了大量黄金和白银,使得大量印第安人在其奴役下丧生,这体现了殖民者的贪婪与残暴,故B项正确。

7答案:A

解析:结合所学知识,可知三角贸易中从非洲运往美洲的是黑人奴隶,A项正确。

8答案D

9答案:D

解析:殖民争夺不属于经济因素,排除A项;当时英国是头号资本主义强国,排除B项;美国地广人稀,市场广阔,美国对劳动力的需求旺盛,排除C项;由时间来看,德国作为第二次工业革命的发源地之一,德国工业发展就业机会增多,故选D项。

10答案:A

解析:根据题干材料,可知海外华人传承了中国的宗族文化,这有利于企业文化的传承,A项正确;B、C、D三项均与题意不符,排除。

11答案:C

解析:题干材料说明美国的非法移民与美国的本土低教育程度的劳工之间存在着就业的竞争关系,从而增加了美国本土劳工的就业压力,C项正确。

12答案:B

解析:题干材料中的“政治安全甄别”显然与“冷战”有关,对于从事纯劳动职业的移民加以限制,反映了美国移民政策主要面向高科技人才,B项正确。这一政策不利于美国劳动力市场的多元化,A项错误。题干材料未体现出美国与苏联的对抗,C项错误。美国“信息社会”是20世纪90年代以后出现的,D项错误。

13答案:A

解析:结合所学知识,可知第二次世界大战期间,犹太难民涌入中国上海的主要原因是躲避纳粹德国的迫害,A项正确。

14答案:D

解析:题干材料中的美国人来自世界各地,体貌特征差异很大,经济基础和个人经历千差万别,这里的“美国人”是文化意义上的,故D项正确。

15答案:B

解析:由题干材料可以看出,第二次世界大战后的新兴国家在发展道路上既有面向世界的开放性,也立足于本国本民族的发展传统,这体现出全球化和多样性的协调统一,故B项正确;题干材料反映的是全球化和多样化的协调统一,没有体现出西方国家和第三世界国家的优势,故A、C两项错误;各国的发展道路是多样化的,并未实现同质化,故D项错误。

16参考答案:(1)原因:希腊农业生产条件恶劣,无法满足生存需要;殖民活动的丰厚回报,也推动了希腊的殖民活动。

(2)影响:拓展了希腊人的活动空间,推动了希腊文化的传播。

17参考答案:(1)特点:清政府由禁止到时开时禁再到鼓励;由自发移民为主到政府主导为主;移民政策受到外来侵略影响;移民主要来自邻近省份;移民禁而不止,规模逐渐扩大;从非法移居到合法定居、生产。

(2)历史作用:缓解关内人口压力;增加政府收入;加强对东北地区的管理;促进民族交融、文化交流和先进技术的传播;有助于抵御列强侵略;促进东北开发。

18参考答案:(1)目的:稳定欧洲的社会秩序;利用难民搜集情报。

(2)变化:从大量接纳难民到严格限制难民入境。原因:维护美国国家利益的需要;美国经济实力下降;美国民众的抗议。

19参考答案:(1)特点:从宗主国向殖民地和附属地迁移;从较发达地区向不发达地区及新开发区移民,从旧大陆向新大陆迁移。

(2)原因:工业革命,欧洲经济发展,实力增强;缓解人口过剩,解决贫困问题;疏散革命力量,巩固统治秩序。

(3)作用:欧洲移民为美国提供了大量的技术工人和劳动力,优化了人才资源的配置;带来了先进的科学技术,推动了生产技术的革新和生产力的发展;扩大了国内市场,节约了人力投资;丰富美国多元文化等。

20参考答案:(1)欧洲:工业革命的开展;城市化进程的加快;世界市场的初步形成;殖民扩张的推动;交通工具的革新。中国:列强侵略;社会动荡;自然经济逐步解体;近代工商业发展;东南沿海人口压力。

(2)欧洲:先进生产方式对外扩张的需要。中国:迫于生存的压力。作用:改进了生产方式,促进了经济发展;改变了人口结构,扩大了生存空间;有利于促进文化交融,增强各地联系。

1

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享