部编版语文六年级下册小升初专项训练-古诗词鉴赏(爱国诗和边塞诗)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文六年级下册小升初专项训练-古诗词鉴赏(爱国诗和边塞诗)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-12 08:52:37 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编版语文六年级下册小升初专项训练

古诗词鉴赏(爱国诗和边塞诗)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

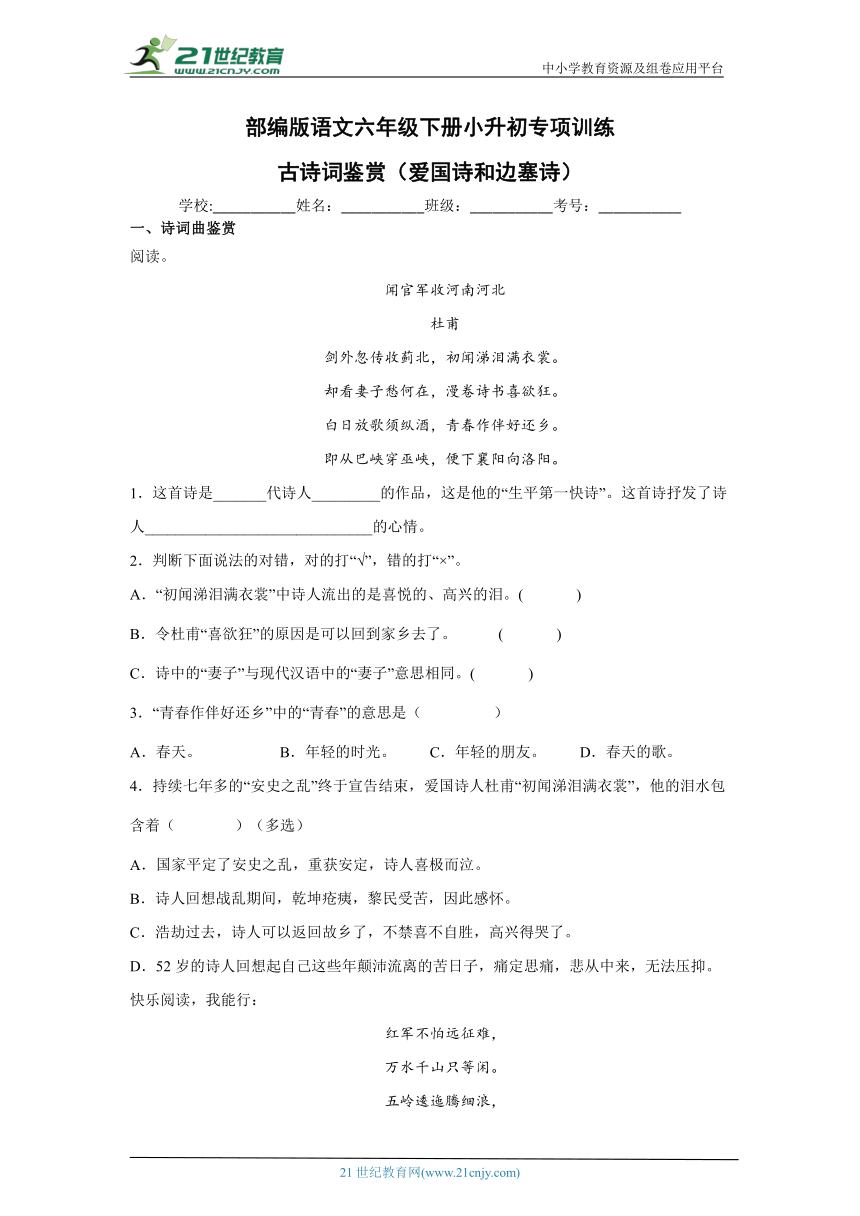

一、诗词曲鉴赏

阅读。

闻官军收河南河北

杜甫

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

1.这首诗是_______代诗人_________的作品,这是他的“生平第一快诗”。这首诗抒发了诗人______________________________的心情。2-1-c-n-j-y

2.判断下面说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。

A.“初闻涕泪满衣裳”中诗人流出的是喜悦的、高兴的泪。( )

B.令杜甫“喜欲狂”的原因是可以回到家乡去了。 ( )

C.诗中的“妻子”与现代汉语中的“妻子”意思相同。( )

3.“青春作伴好还乡”中的“青春”的意思是( )

A.春天。 B.年轻的时光。 C.年轻的朋友。 D.春天的歌。

4.持续七年多的“安史之乱”终于宣告结束,爱国诗人杜甫“初闻涕泪满衣裳”,他的泪水包含着( )(多选)21*cnjy*com

A.国家平定了安史之乱,重获安定,诗人喜极而泣。

B.诗人回想战乱期间,乾坤疮痍,黎民受苦,因此感怀。

C.浩劫过去,诗人可以返回故乡了,不禁喜不自胜,高兴得哭了。

D.52岁的诗人回想起自己这些年颠沛流离的苦日子,痛定思痛,悲从中来,无法压抑。

快乐阅读,我能行:

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

5.这首诗的中心句是________________________。

6.这首诗为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?(动宾短语概括)你最欣赏哪一幅图画,说说理由。【来源:21cnj*y.co*m】

____________________ 7.这首诗从表达方式的角度看,属于_______诗;从体裁的角度看,属于_________诗。

8.将你了解的有关知识填写在提示语后的横线上。

关于毛泽东: ____________________

关于长征:

____________________

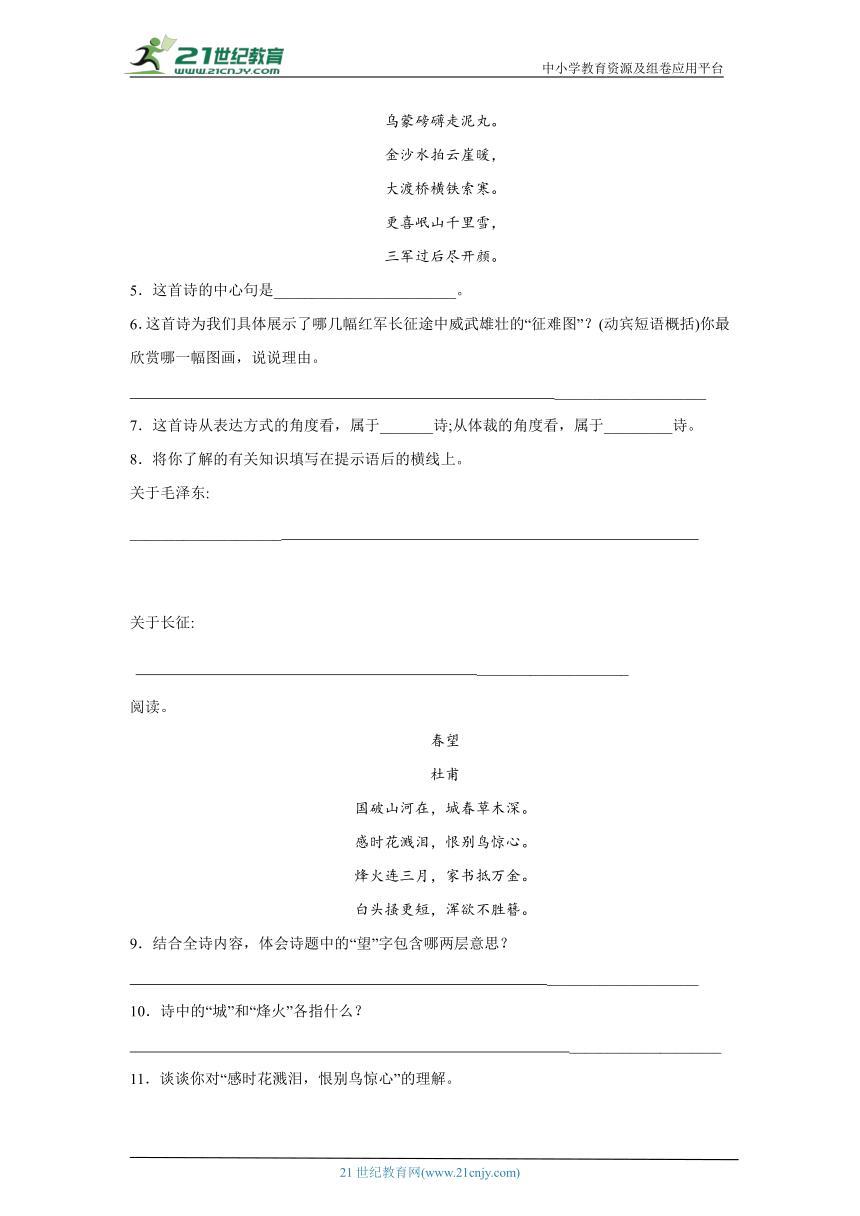

阅读。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

9.结合全诗内容,体会诗题中的“望”字包含哪两层意思?

____________________ 10.诗中的“城”和“烽火”各指什么? 21教育网

____________________

11.谈谈你对“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的理解。

____________________

12.对该诗赏析有误的一项是( )

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

13.下列对诗句分析有误的一项是( )

A.“国破”就其字面来讲,一般指首都的沦陷,此处将“国破”与山河在”联系在一起,其含义便有了较广阔的内容。

B.“城春草木深”描绘了春色满城,令人引起对往日京都风月繁华的怀念,也暗示眼前的国破只是暂时的;春到深处一切又将生机勃勃。21教育名师原创作品

C.“烽火连三月,家书抵万金”,可以让我们看见,诗人因国事而忧家,更因家事而忧国,家与国的命运在他心中已融为一体。

D.“白头搔更短,浑欲不胜簪”不明写忧思愁绪的深重而言白发难簪,使诗意更浓,而且把一个未老先衰,忧国忧民的悲怆形象立于纸面。

实战演练。

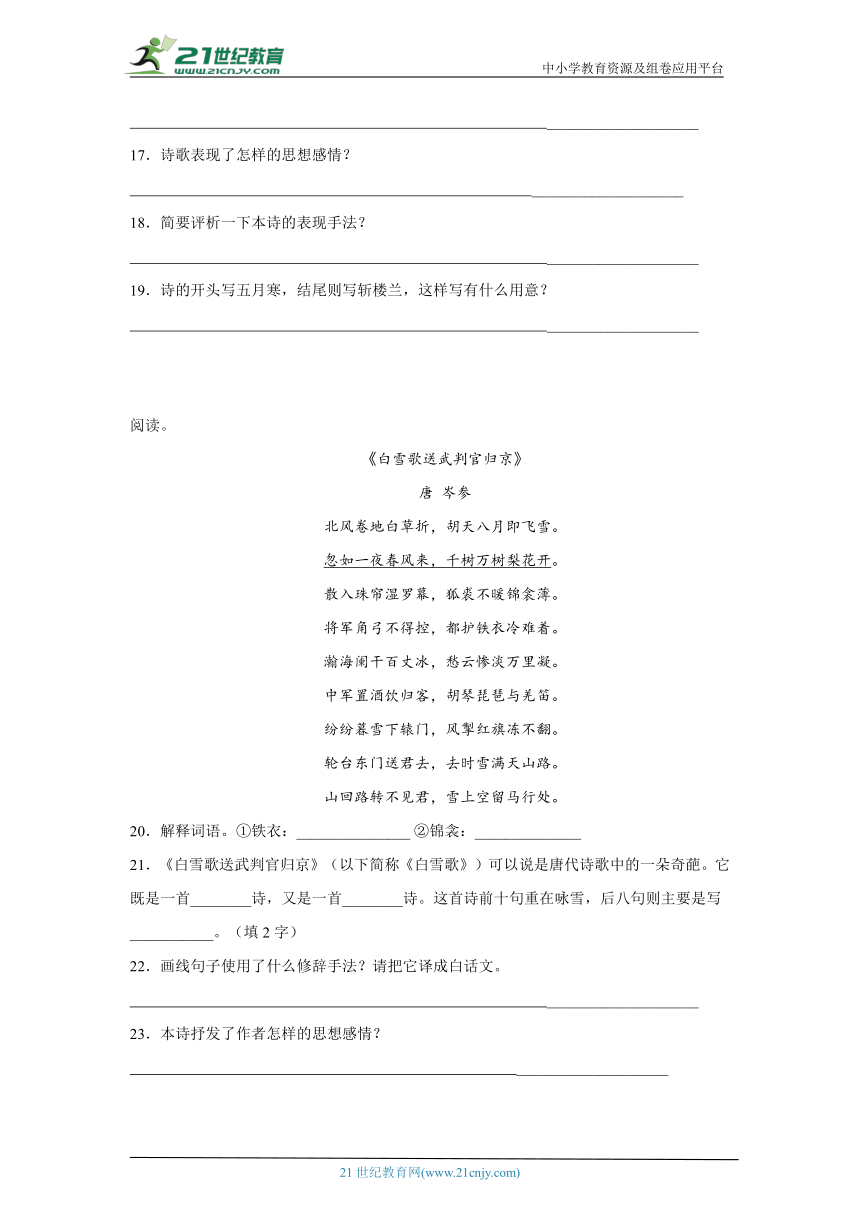

塞下曲六首(其一)

李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰①。

【注】①楼兰:这里泛指侵扰西北的敌人。

14.诗的一、二两联表现了边塞生活 _____________的特点。

15.“宵眠抱玉鞍”一句中,用抱而不用枕的妙处是什么?

____________________ 16.全诗的主题是什么?诗中运用了什么手法突出这一主题?

____________________ 17.诗歌表现了怎样的思想感情?

____________________ 18.简要评析一下本诗的表现手法?

____________________ 19.诗的开头写五月寒,结尾则写斩楼兰,这样写有什么用意?

____________________

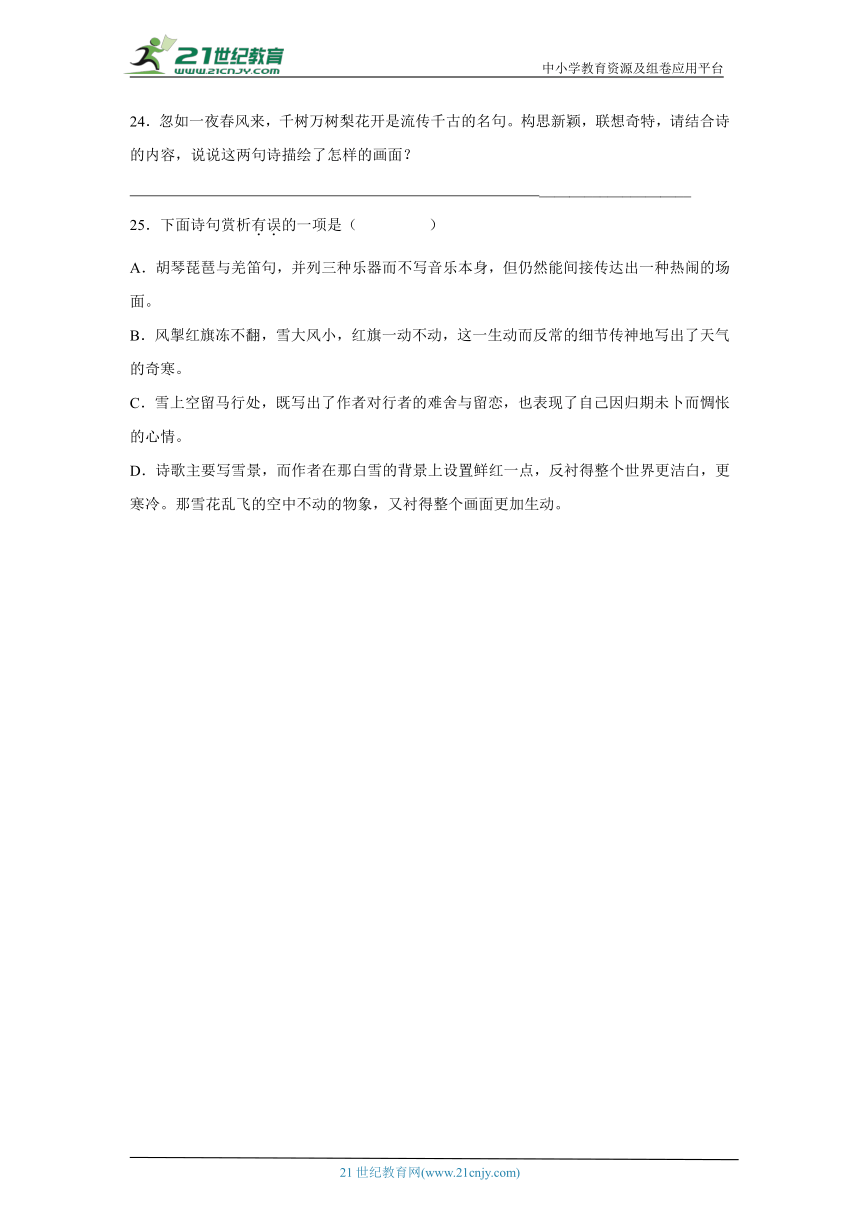

阅读。

《白雪歌送武判官归京》

唐 岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

20.解释词语。①铁衣:_______________ ②锦衾:______________

21.《白雪歌送武判官归京》(以下简称《白雪歌》)可以说是唐代诗歌中的一朵奇葩。它既是一首________诗,又是一首________诗。这首诗前十句重在咏雪,后八句则主要是写___________。(填2字)

22.画线句子使用了什么修辞手法?请把它译成白话文。

____________________ 23.本诗抒发了作者怎样的思想感情?

____________________

24.忽如一夜春风来,千树万树梨花开是流传千古的名句。构思新颖,联想奇特,请结合诗的内容,说说这两句诗描绘了怎样的画面?

____________________ 25.下面诗句赏析有误的一项是( )

A.胡琴琵琶与羌笛句,并列三种乐器而不写音乐本身,但仍然能间接传达出一种热闹的场面。

B.风掣红旗冻不翻,雪大风小,红旗一动不动,这一生动而反常的细节传神地写出了天气的奇寒。

C.雪上空留马行处,既写出了作者对行者的难舍与留恋,也表现了自己因归期未卜而惆怅的心情。

D.诗歌主要写雪景,而作者在那白雪的背景上设置鲜红一点,反衬得整个世界更洁白,更寒冷。那雪花乱飞的空中不动的物象,又衬得整个画面更加生动。www.21-cn-jy.com

参考答案:

1. 唐 杜甫 忽闻朝廷收复失地的消息之后欣喜若狂

2. √ × ×

3.A

4.ABC

【解析】

1.

本题主要考查对作家作品的识记与理解能力。

《闻官军收河南河北》是唐代诗人杜甫的作品。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜;后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。2·1·c·n·j·y

2.

本题主要考查对古诗的理解与分析能力。

A正确。

B错误。“漫卷诗书喜欲狂”意思是胡乱地卷起诗书欣喜若狂。联系前文,首句恰切地表现了捷报的突然。诗人多年飘泊“剑外”,备尝艰苦,想回故乡而不可能,就是由于“蓟北”未收,安史之乱未平。如今“忽传收蓟北”,惊喜的洪流,一下子冲开了郁积已久的情感闸门,令诗人心中涛翻浪涌。综上所述,令杜甫“喜欲狂”的原因是失地被收复了。

C错误。诗中的“妻子”与现代汉语中的“妻子”意思不相同。妻子:妻子和孩子。

3.

本题主要考查对诗句中关键字词的理解能力。

“青春作伴好还乡”译文:明媚春光陪伴着我返回故乡。青春:指明丽的春天的景色。

4.

本题主要考查对古诗的理解与分析能力。

“初闻涕泪满衣裳”,“初闻”紧承“忽传”,“忽传”表现捷报来得太突然,“涕泪满衣裳”则以形传神,表现突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。“蓟北”已收,战乱将息,乾坤疮痍、黎民疾苦,都将得到疗救,诗人颠沛流离、感时恨别的苦日子,总算熬过来了。然而痛定思痛,诗人回想八年来熬过的重重苦难,又不禁悲从中来,无法压抑。可是,这一场浩劫,终于像噩梦一般过去了,诗人可以返回故乡了,人们将开始新的生活,于是又转悲为喜,喜不自胜。这“初闻”捷报之时的心理变化、复杂感情,如果用散文的写法,必需很多笔墨,而诗人只用“涕泪满衣裳”五个字作形象的描绘,就足以概括这一切。【来源:21·世纪·教育·网】

5.红军不怕远征难 万水千山只等闲。

6.腾越五岭、疾跨乌蒙、巧渡金沙、勇抢大渡(飞夺泸定)、喜踏岷山

我最喜欢的一幅图是“飞夺泸定桥”。通过这幅图,我仿佛看见了大渡河水流湍急、惊涛拍岸的情景,又仿佛看见了红军指战员前仆后继、勇往直前的英勇身姿,似乎看见了蒋介石妄图使红军成为第二个石达开的阴谋彻底破灭的沮丧之态。这幅图生动地表现了工农红军不畏艰难险阻,一往无前的大无畏精神。也正是通过这幅图,我深深地感受到今天的幸福生活是无数革命先辈用热血和生命换来的,我一定要珍惜这来之不易的幸福,用自己的实际行动和满腔热忱来报效我们的祖国!(只要贴合文意,言之成理就行)。

7. 抒情 七律

8. 毛泽东:伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。湖南湘潭人。 长征:中央红军主力于一九三四年十月从江西瑞金、云都等地出发,开始长征,沿着五岭的北坡西进,突破了敌人四道封锁线。一九三五年五月初,巧渡金沙江,月底,飞夺泸定桥,强渡大渡河。一九三五年九月中,越过岷山,攻占腊子口,十月到达陕北根据地,完成了震惊中外的战略大转移。www-2-1-cnjy-com

【解析】

5.对中心句掌握情况的考查。能够概括文章主要内容的句子就是“中心句”。

中心句特点:

①一般在段的开头的中心句起概括和总述作用。

②一般在段的中间的中心句起承上启下作用。

③一般在段的末尾的中心句起归纳和总结作用。

④起强调和增强印象作用的中心句一般在段的开头和结尾。

本文段的中心句在开头,起到概括总述的作用。

6.考查对文章内容理解能力及概括能力。提示动宾短语概括,及动词+宾语,选取文本中恰当的动词和宾语,进行搭配解答。21世纪教育网版权所有

7.对诗歌分类掌握情况的考查。诗歌,用高度凝练的语言,形象表达作者丰富情感,集中反映社会生活并具有一定节奏和韵律的文学体裁。【出处:21教育名师】

诗分类:

叙事诗和抒情诗——这是按照作品内容的表达方式划分的。

A.叙事诗:诗中有比较完整的故事情节和人物形象,通常以诗人满怀激情的歌唱方式来表现。史诗、故事诗、诗体小说等都属于这一类。21cnjy.com

B.抒情诗:主要通过直接抒发诗人的思想感情来反映社会生活,不要求描述完整的故事情节和人物形象。如,情歌、颂歌、哀歌、挽歌、牧歌和讽刺诗。当然,叙事和抒情也不是绝然分割的。叙事诗也有一定的抒情性,不过它的抒情要求要与叙事紧密结合。抒情诗也常有对某些生活片断的叙述,但不能铺展,应服从抒情的需要。

②格律诗、自由诗、散文诗和韵脚诗。这是按照作品语言的音韵格律和结构形式分类的。

A.格律诗:是按照一定格式和规则写成的诗歌。它对诗的行数、诗句的字数(或诗歌诗歌

音节)、声调音韵、词语对仗、句式排列等有严格规定。

B.自由诗:是近代欧美新发展起来的一种诗体。它不受格律限制,无固定格式,注重自然的、内在的节奏,押大致相近的韵或不押韵,字数、行数、句式、音调都比较自由,语言比较通俗。

C.散文诗:是兼有散文和诗的特点的一种文学体裁。作品中有诗的意境和激情,常常富有哲理,注重自然的节奏感和音乐美,篇幅短小,像散文一样不分行,不押韵。

D.韵脚诗:属于文学体裁的一种,顾名思义,泛指每一行诗的结尾均须押韵,诗读起来朗朗上口如同歌谣。这里的韵脚诗指现代韵脚诗,属于一种新型诗体,类似流行于网络的方道文山流素颜韵脚诗。

8.对相关历史知识了解掌握情况的考查。答案不唯一,写出一些相关的正确的内容即可。

9.一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对于亲人团聚的守望和期盼。

10.“城”指长安城;“烽火”指战争。

11.“我”因为遇到战乱,见到春花盛开,但却禁不住流下伤心的泪水 ;因为与家人分别,心中满是怨恨,虽然到处春鸟和鸣,但我听了却心惊胆战;此句运用反衬(移情、寓情于景)的手法;抒发了作者深沉的感时忧国、思念亲人的情怀。

12.D

13.B

【解析】

9.

本题考查字词的解释能力。

译文:国都遭侵但山河依旧,长安城里的杂草和树木茂盛地疯长。感于战败的时局,看到花开而潸然泪下,内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。连绵的战火已经延续了一个春天,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。写出了国破城荒的悲凉景象。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。通过花和鸟两种事物来写春天,写出了事物睹物伤情,用拟人的手法,表达出亡国之悲,离别之悲。体现出诗人的爱国之情。诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。诗人从侧面反映战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道亲人平安与否的迫切心情。同时也以家书的不易得来表现诗人对国家深深地忧虑。结尾两句,写诗人那愈来愈稀疏的白发,连簪子都插不住了,以动作来写诗人忧愤之深广。全篇诗情景交融,感情深沉,而又含蓄凝练,言简意赅,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。21*cnjy*com

10.

本题考查字词解释的能力。

城:长安城。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

11.

本题考查诗词的理解能力。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句一般解释是,对乱世别离的悲凉情景,花也为之落泪,鸟也为之惊心。作者触景生情,移情于物,正见好诗含蕴之丰富。并运用互文手法,可译为“感时恨别花溅泪,感时恨别鸟惊心”。

12.

本题考查对诗词的赏析能力。

“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,“烽火苦教乡信断”,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望家中亲人的消息,这时的一封家信真是胜过“万金”啊!“家书抵万金”,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,这是人人心中所有的想法,很自然地使人共鸣,因而成了千古传诵的名句。

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火遍地,家信不通,想念远方的惨戚之象,眼望面前的颓败之景,不觉于极无聊赖之际,搔首踌躇,顿觉稀疏短发,几不胜簪。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。

这首诗的颈联、尾联写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情。

13.

本题考查对诗词的赏析能力。

“国破山河在,城春草木深。”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。司马光说:“‘山河在’,明无余物矣;‘草木深’,明无人矣。”(《温公续诗话》)诗人在此明为写景,实为抒感,寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。此联对仗工巧,圆熟自然,诗意翻跌。“国破”对“城春”,两意相反。“国破”的颓垣残壁同富有生意的“城春”对举,对照强烈。“国破”之下继以“山河在”,意思相反,出人意表;“城春”原当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖,又是一翻。明代胡震亨极赞此联说:“对偶未尝不精,而纵横变幻,尽越陈规,浓淡浅深,动夺天巧。”(《唐音癸签》卷九)

“城春草木深”描绘了国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。

14.单调、清冷

15.①抱字是拥抱,怀抱的意思。

②生动地写出了将士们无心睡眠怀抱马鞍随时应战的景象;

③表现了将士们心寄战场、渴望建功立业的心情,也能表现将士们生活的艰苦。④而用枕则不能达到这个效果。

16.① a戍边将士渴望建功立业,b边塞生活的艰苦c对家乡、亲人的思念② 化用典故,虚实结合,衬托,举一反三。

17.这首诗表现了作者对戍边战士的赞扬和战士杀敌报国的决心。

18.手法是反衬和用典。用典,就是指用折柳一典。所谓反衬,在本诗中有两处:

①用环境的荒凉来反衬战士的杀敌报国的英勇精神。

②用战士的思乡之情来反衬战士的戍边为国的情操。

19.开头写寒点明了边塞的苍凉与苦寒,而结尾写斩楼兰,与开头形成鲜明对照,更突出了边塞将士建功立业的爱国激情。

【解析】

14.

本题考查理解诗歌内容。

翻译:五月的天山仍是满山飘雪,只有凛冽的寒气,根本看不见花草。只有在笛声《折杨柳》曲中才能想象到春光,而现实中从来就没有见过春天。战士们白天在金鼓声中与敌人进行殊死的战斗,晚上却是抱着马鞍睡觉。但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。开篇写了五月塞外风光。五月,在内地正值盛夏。韩愈说“五月榴花照眼明,枝间时见子初成”,赵嘏说“和如春色净如秋,五月商山是胜游”。但是,李白所写五月却在塞下,在天山,自然,所见所感也就迥然有别。天山孤拔,常年被积雪覆盖。这种内地与塞下在同一季节的景物上的巨大反差,被诗人敏锐地捕捉,然而,他没有具体细致地进行客观描写,而以轻淡之笔徐徐道出自己内心的感受:“无花只有寒”。“寒”字,隐约透露出诗人心绪的波动,何况寒风之中又传来《折杨柳》的凄凉曲调呢!春天在边疆是看不到的,人们只能从笛曲之中去领受,去回味。《折杨柳》为乐府横吹曲,多写行客的愁苦。在这里,诗人写“闻折柳”,当亦包含着一层苍凉寒苦的情调。突出了边塞生活的凄苦、清冷。

15.

本题考查字的赏析。

思路如下①准确解释该字在诗句中的意思;②结合所在诗句分析该字的表达作用;A有无修辞或描写手法,若有则指出其作用;B对相关意象或意境的作用,C对诗人感情表达的作用。③再分析替换字的效果。“宵眠抱玉鞍”意思是晚上抱着马鞍睡觉,其中“抱”是怀抱的意思,“抱”字,描绘士卒夜间警备的情况,其军情之紧张急迫,跃然纸上。描绘了守边将士在沙场上征战的艰苦生活,歌颂了他们忠心报国的英勇精神。而“枕”字,太过安闲自在,不能达到“抱”字的表达效果。21·世纪*教育网

16.

本题考查诗歌的主旨以及手法的赏析。

这是一首戍边诗,表达了边塞将士的爱国激情,体现了作者对边疆战士的热爱和赞扬。同时揭示了边塞生活的艰苦,以及思乡之情。诗歌主题可以通过诗句来理解。“五月天山雪,无花只有寒”表现出边塞生活的艰苦;“笛中闻折柳”古代柳有特殊含义,有折柳送别之意,这里可引申为:对家乡、亲人的思念;“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,这句话的意思是:但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。表现的是戍边将士渴望建功立业。关于手法也可以从诗句入手。“直为斩楼兰”化用典故(不破楼兰终不还);“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看”实景与虚景相结合;“五月天山雪,无花只有寒”以五月内地盛夏与边塞终年积雪衬托边塞的苦寒。

17.

本题考查学生思想感情的感悟能力。

《塞下曲六首(其一)》中:晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。译文:战士们白天在金鼓声中与敌人进行殊死的战斗,晚上却是抱着马鞍睡觉。但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。可以表现的是戍边将士渴望建功立业。全诗作者都在赞扬戍边战士和战士杀敌报国的决心。

18.

本题考查对诗歌主题的把握可表现手法的分析。

读懂诗句是作答的关键。一问,“笛中闻折柳,春色未曾看”表达的是对家乡、亲人的思念。“五月天山雪,无花只有寒”是写边塞生活的艰苦。“愿将腰下剑,直为斩楼兰”是写将士渴望建功立业的壮志。二问,尾联“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,是用典,借用傅介子慷慨复仇的故事,表现诗人甘愿赴身疆场,为国杀敌的雄心壮志。还有借听笛来渲染烘托这种气氛等。

19.

本题考查诗歌首尾分析。

以天气的寒冷衬托将士们建功立业报效国家的决心之大,这是一种反衬的手法,表现出诗人为国杀敌的雄心壮志。

20. 铁甲编成的战衣 织锦的被子

21. 边塞 送别 送别

22.比喻;忽然像一夜吹来春风,千树万树像梨花盛开一样。

23.抒发了雪中送客的真挚友情及因友返京而产生的惆怅之情。

24.雪花给树木披上银妆,仿佛突然刮起强劲的春风,一夜之间催开了万树的梨花。

25.B

【解析】

20.

本题考查的是字词解释。

结合整句话的语境进行分析,“都护铁衣冷难着”的意思是铁甲冰冷得让人难以穿着。所以“铁衣”的意思是铁甲编成的战衣。“狐裘不暖锦衾薄”的意思是狐裘穿不暖锦被也嫌单薄。所以“锦衾”的意思是织锦的被子。

21.

本题考查的是作家作品的识记和积累。

本题考查的诗歌是《白雪歌送武判官归京》此诗是岑参边塞诗的代表作,作于他第二次出塞时期。此时,他很受安西节度使封常清的器重,他的大多数边塞诗成于这一时期。 此诗描写西域八月飞雪的壮丽景色,抒写塞外送别、雪中送客之情,表现离愁和乡思,却充满奇思异想,并不令人感到伤感。诗中所表现出来的浪漫理想和壮逸情怀使人觉得塞外风雪变成了可玩味欣赏的对象。全诗内涵丰富宽广,色彩瑰丽浪漫,气势浑然磅礴,意境鲜明独特,具有极强的艺术感染力,堪称盛世大唐边塞诗的压卷之作。其中这是一首边塞诗,又是一首送别诗。这首诗前十句重在咏雪,后八句则主要是写送别。

22.

本题考查的是对诗句的理解和分析。

结合诗歌的内容“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”意思是好似突然一夜间春风吹来,千树万树梨花全都盛开了。以春花喻冬雪,取喻新、设想奇,比喻中含有广阔而美丽的象像,同时字里行间又透露出蓬勃浓郁的无边春意。21·cn·jy·com

23.

本题考查的是对诗歌的主旨的进行分析。

这首诗,以奇丽多变的雪景,纵横矫健的笔力,开阖自如的结构,抑扬顿挫的韵律,准确、鲜明、生动地制造出奇中有丽、丽中有奇的美好意境,不仅写得声色宜,张弛有致,而且刚柔相间,急缓相济,是一首不可多得的边塞佳作。全诗不断变换着白雪画面,化景为情,慷慨悲壮,浑然雄劲。抒发了诗人对友人的依依惜别之情和因友人返京而产生的惆怅之情。

24.

本题考查的是对诗歌的理解和分析。

结合诗歌的内容进行分析,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”意思是好似突然一夜间春风吹来,千树万树梨花全都盛开了。这首诗描绘的是边塞将士集体送别归京使臣的慷慨热烈的场面。全诗以一天雪景的变化为线索,记叙送别归京使臣的过程,文思开阔,结构缜密。以春花喻冬雪,取喻新、设想奇,比喻中含有广阔而美丽的象像,同时字里行间又透露出蓬勃浓郁的无边春意。“即”、“忽如”等词形象、准确地表现了早晨起来突然看到雪景时的惊异神情。经过一夜,大地银装素裹,焕然一新,此时的雪景分外迷人。【版权所有:21教育】

25.

本题考查的是对诗歌的理解和分析。

本题中对诗句理解有误的是B项,“风掣红旗冻不翻”,风掣:红旗因雪而冻结,风都吹不动了。掣:拉,扯。冻不翻:旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。翻译为:傍晚辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了风也无法牵引。鉴赏:客送出军门,时已黄昏,又见大雪纷飞。这时看见一个奇异景象:尽管风刮得挺猛,辕门上的红旗却一动也不动──它已被冰雪冻结了。这一生动而反常的细节再次传神地写出天气奇寒。而那白雪为背景上的鲜红一点,那冷色基调的画面上的一星暖色,反衬得整个境界更洁白,更寒冷;那雪花乱飞的空中不动的物象,又衬得整个画面更加生动。这是诗中又一处精彩的奇笔。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编版语文六年级下册小升初专项训练

古诗词鉴赏(爱国诗和边塞诗)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗词曲鉴赏

阅读。

闻官军收河南河北

杜甫

剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

1.这首诗是_______代诗人_________的作品,这是他的“生平第一快诗”。这首诗抒发了诗人______________________________的心情。2-1-c-n-j-y

2.判断下面说法的对错,对的打“√”,错的打“×”。

A.“初闻涕泪满衣裳”中诗人流出的是喜悦的、高兴的泪。( )

B.令杜甫“喜欲狂”的原因是可以回到家乡去了。 ( )

C.诗中的“妻子”与现代汉语中的“妻子”意思相同。( )

3.“青春作伴好还乡”中的“青春”的意思是( )

A.春天。 B.年轻的时光。 C.年轻的朋友。 D.春天的歌。

4.持续七年多的“安史之乱”终于宣告结束,爱国诗人杜甫“初闻涕泪满衣裳”,他的泪水包含着( )(多选)21*cnjy*com

A.国家平定了安史之乱,重获安定,诗人喜极而泣。

B.诗人回想战乱期间,乾坤疮痍,黎民受苦,因此感怀。

C.浩劫过去,诗人可以返回故乡了,不禁喜不自胜,高兴得哭了。

D.52岁的诗人回想起自己这些年颠沛流离的苦日子,痛定思痛,悲从中来,无法压抑。

快乐阅读,我能行:

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

5.这首诗的中心句是________________________。

6.这首诗为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?(动宾短语概括)你最欣赏哪一幅图画,说说理由。【来源:21cnj*y.co*m】

____________________ 7.这首诗从表达方式的角度看,属于_______诗;从体裁的角度看,属于_________诗。

8.将你了解的有关知识填写在提示语后的横线上。

关于毛泽东: ____________________

关于长征:

____________________

阅读。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

9.结合全诗内容,体会诗题中的“望”字包含哪两层意思?

____________________ 10.诗中的“城”和“烽火”各指什么? 21教育网

____________________

11.谈谈你对“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的理解。

____________________

12.对该诗赏析有误的一项是( )

A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

13.下列对诗句分析有误的一项是( )

A.“国破”就其字面来讲,一般指首都的沦陷,此处将“国破”与山河在”联系在一起,其含义便有了较广阔的内容。

B.“城春草木深”描绘了春色满城,令人引起对往日京都风月繁华的怀念,也暗示眼前的国破只是暂时的;春到深处一切又将生机勃勃。21教育名师原创作品

C.“烽火连三月,家书抵万金”,可以让我们看见,诗人因国事而忧家,更因家事而忧国,家与国的命运在他心中已融为一体。

D.“白头搔更短,浑欲不胜簪”不明写忧思愁绪的深重而言白发难簪,使诗意更浓,而且把一个未老先衰,忧国忧民的悲怆形象立于纸面。

实战演练。

塞下曲六首(其一)

李白

五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

愿将腰下剑,直为斩楼兰①。

【注】①楼兰:这里泛指侵扰西北的敌人。

14.诗的一、二两联表现了边塞生活 _____________的特点。

15.“宵眠抱玉鞍”一句中,用抱而不用枕的妙处是什么?

____________________ 16.全诗的主题是什么?诗中运用了什么手法突出这一主题?

____________________ 17.诗歌表现了怎样的思想感情?

____________________ 18.简要评析一下本诗的表现手法?

____________________ 19.诗的开头写五月寒,结尾则写斩楼兰,这样写有什么用意?

____________________

阅读。

《白雪歌送武判官归京》

唐 岑参

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。

将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。

瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。

中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛。

纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。

轮台东门送君去,去时雪满天山路。

山回路转不见君,雪上空留马行处。

20.解释词语。①铁衣:_______________ ②锦衾:______________

21.《白雪歌送武判官归京》(以下简称《白雪歌》)可以说是唐代诗歌中的一朵奇葩。它既是一首________诗,又是一首________诗。这首诗前十句重在咏雪,后八句则主要是写___________。(填2字)

22.画线句子使用了什么修辞手法?请把它译成白话文。

____________________ 23.本诗抒发了作者怎样的思想感情?

____________________

24.忽如一夜春风来,千树万树梨花开是流传千古的名句。构思新颖,联想奇特,请结合诗的内容,说说这两句诗描绘了怎样的画面?

____________________ 25.下面诗句赏析有误的一项是( )

A.胡琴琵琶与羌笛句,并列三种乐器而不写音乐本身,但仍然能间接传达出一种热闹的场面。

B.风掣红旗冻不翻,雪大风小,红旗一动不动,这一生动而反常的细节传神地写出了天气的奇寒。

C.雪上空留马行处,既写出了作者对行者的难舍与留恋,也表现了自己因归期未卜而惆怅的心情。

D.诗歌主要写雪景,而作者在那白雪的背景上设置鲜红一点,反衬得整个世界更洁白,更寒冷。那雪花乱飞的空中不动的物象,又衬得整个画面更加生动。www.21-cn-jy.com

参考答案:

1. 唐 杜甫 忽闻朝廷收复失地的消息之后欣喜若狂

2. √ × ×

3.A

4.ABC

【解析】

1.

本题主要考查对作家作品的识记与理解能力。

《闻官军收河南河北》是唐代诗人杜甫的作品。诗的前半部分写初闻喜讯的惊喜;后半部分写诗人手舞足蹈做返乡的准备,凸显了急于返回故乡的欢快之情。2·1·c·n·j·y

2.

本题主要考查对古诗的理解与分析能力。

A正确。

B错误。“漫卷诗书喜欲狂”意思是胡乱地卷起诗书欣喜若狂。联系前文,首句恰切地表现了捷报的突然。诗人多年飘泊“剑外”,备尝艰苦,想回故乡而不可能,就是由于“蓟北”未收,安史之乱未平。如今“忽传收蓟北”,惊喜的洪流,一下子冲开了郁积已久的情感闸门,令诗人心中涛翻浪涌。综上所述,令杜甫“喜欲狂”的原因是失地被收复了。

C错误。诗中的“妻子”与现代汉语中的“妻子”意思不相同。妻子:妻子和孩子。

3.

本题主要考查对诗句中关键字词的理解能力。

“青春作伴好还乡”译文:明媚春光陪伴着我返回故乡。青春:指明丽的春天的景色。

4.

本题主要考查对古诗的理解与分析能力。

“初闻涕泪满衣裳”,“初闻”紧承“忽传”,“忽传”表现捷报来得太突然,“涕泪满衣裳”则以形传神,表现突然传来的捷报在“初闻”的一刹那所激发的感情波涛,这是喜极而悲、悲喜交集的真实表现。“蓟北”已收,战乱将息,乾坤疮痍、黎民疾苦,都将得到疗救,诗人颠沛流离、感时恨别的苦日子,总算熬过来了。然而痛定思痛,诗人回想八年来熬过的重重苦难,又不禁悲从中来,无法压抑。可是,这一场浩劫,终于像噩梦一般过去了,诗人可以返回故乡了,人们将开始新的生活,于是又转悲为喜,喜不自胜。这“初闻”捷报之时的心理变化、复杂感情,如果用散文的写法,必需很多笔墨,而诗人只用“涕泪满衣裳”五个字作形象的描绘,就足以概括这一切。【来源:21·世纪·教育·网】

5.红军不怕远征难 万水千山只等闲。

6.腾越五岭、疾跨乌蒙、巧渡金沙、勇抢大渡(飞夺泸定)、喜踏岷山

我最喜欢的一幅图是“飞夺泸定桥”。通过这幅图,我仿佛看见了大渡河水流湍急、惊涛拍岸的情景,又仿佛看见了红军指战员前仆后继、勇往直前的英勇身姿,似乎看见了蒋介石妄图使红军成为第二个石达开的阴谋彻底破灭的沮丧之态。这幅图生动地表现了工农红军不畏艰难险阻,一往无前的大无畏精神。也正是通过这幅图,我深深地感受到今天的幸福生活是无数革命先辈用热血和生命换来的,我一定要珍惜这来之不易的幸福,用自己的实际行动和满腔热忱来报效我们的祖国!(只要贴合文意,言之成理就行)。

7. 抒情 七律

8. 毛泽东:伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。湖南湘潭人。 长征:中央红军主力于一九三四年十月从江西瑞金、云都等地出发,开始长征,沿着五岭的北坡西进,突破了敌人四道封锁线。一九三五年五月初,巧渡金沙江,月底,飞夺泸定桥,强渡大渡河。一九三五年九月中,越过岷山,攻占腊子口,十月到达陕北根据地,完成了震惊中外的战略大转移。www-2-1-cnjy-com

【解析】

5.对中心句掌握情况的考查。能够概括文章主要内容的句子就是“中心句”。

中心句特点:

①一般在段的开头的中心句起概括和总述作用。

②一般在段的中间的中心句起承上启下作用。

③一般在段的末尾的中心句起归纳和总结作用。

④起强调和增强印象作用的中心句一般在段的开头和结尾。

本文段的中心句在开头,起到概括总述的作用。

6.考查对文章内容理解能力及概括能力。提示动宾短语概括,及动词+宾语,选取文本中恰当的动词和宾语,进行搭配解答。21世纪教育网版权所有

7.对诗歌分类掌握情况的考查。诗歌,用高度凝练的语言,形象表达作者丰富情感,集中反映社会生活并具有一定节奏和韵律的文学体裁。【出处:21教育名师】

诗分类:

叙事诗和抒情诗——这是按照作品内容的表达方式划分的。

A.叙事诗:诗中有比较完整的故事情节和人物形象,通常以诗人满怀激情的歌唱方式来表现。史诗、故事诗、诗体小说等都属于这一类。21cnjy.com

B.抒情诗:主要通过直接抒发诗人的思想感情来反映社会生活,不要求描述完整的故事情节和人物形象。如,情歌、颂歌、哀歌、挽歌、牧歌和讽刺诗。当然,叙事和抒情也不是绝然分割的。叙事诗也有一定的抒情性,不过它的抒情要求要与叙事紧密结合。抒情诗也常有对某些生活片断的叙述,但不能铺展,应服从抒情的需要。

②格律诗、自由诗、散文诗和韵脚诗。这是按照作品语言的音韵格律和结构形式分类的。

A.格律诗:是按照一定格式和规则写成的诗歌。它对诗的行数、诗句的字数(或诗歌诗歌

音节)、声调音韵、词语对仗、句式排列等有严格规定。

B.自由诗:是近代欧美新发展起来的一种诗体。它不受格律限制,无固定格式,注重自然的、内在的节奏,押大致相近的韵或不押韵,字数、行数、句式、音调都比较自由,语言比较通俗。

C.散文诗:是兼有散文和诗的特点的一种文学体裁。作品中有诗的意境和激情,常常富有哲理,注重自然的节奏感和音乐美,篇幅短小,像散文一样不分行,不押韵。

D.韵脚诗:属于文学体裁的一种,顾名思义,泛指每一行诗的结尾均须押韵,诗读起来朗朗上口如同歌谣。这里的韵脚诗指现代韵脚诗,属于一种新型诗体,类似流行于网络的方道文山流素颜韵脚诗。

8.对相关历史知识了解掌握情况的考查。答案不唯一,写出一些相关的正确的内容即可。

9.一方面是看到了“国破山河在”的惨景,另一方面是对于亲人团聚的守望和期盼。

10.“城”指长安城;“烽火”指战争。

11.“我”因为遇到战乱,见到春花盛开,但却禁不住流下伤心的泪水 ;因为与家人分别,心中满是怨恨,虽然到处春鸟和鸣,但我听了却心惊胆战;此句运用反衬(移情、寓情于景)的手法;抒发了作者深沉的感时忧国、思念亲人的情怀。

12.D

13.B

【解析】

9.

本题考查字词的解释能力。

译文:国都遭侵但山河依旧,长安城里的杂草和树木茂盛地疯长。感于战败的时局,看到花开而潸然泪下,内心惆怅怨恨,听到鸟鸣而心惊胆战。连绵的战火已经延续了一个春天,家书难得,一封抵得上万两黄金。愁绪缠绕,搔头思考,白发越搔越短,简直要不能插簪了。

全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。起首一“国破山河在”,触目惊心,有一种物是人非的历史沧桑感。写出了国破城荒的悲凉景象。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句以物拟人,将花鸟人格化,有感于国家的分裂、国事的艰难,长安的花鸟都为之落泪惊心。通过花和鸟两种事物来写春天,写出了事物睹物伤情,用拟人的手法,表达出亡国之悲,离别之悲。体现出诗人的爱国之情。诗人由登高远望到焦点式的透视,由远及近,感情由弱到强,就在这感情和景色的交叉转换中含蓄地传达出诗人地感叹忧愤。国家动乱不安,战火经年不息,人民妻离子散,音书不通,这时候收到家书尤为难能可贵。诗人从侧面反映战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道亲人平安与否的迫切心情。同时也以家书的不易得来表现诗人对国家深深地忧虑。结尾两句,写诗人那愈来愈稀疏的白发,连簪子都插不住了,以动作来写诗人忧愤之深广。全篇诗情景交融,感情深沉,而又含蓄凝练,言简意赅,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。21*cnjy*com

10.

本题考查字词解释的能力。

城:长安城。

烽火:古时边防报警的烟火,这里指安史之乱的战火。

11.

本题考查诗词的理解能力。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这两句一般解释是,对乱世别离的悲凉情景,花也为之落泪,鸟也为之惊心。作者触景生情,移情于物,正见好诗含蕴之丰富。并运用互文手法,可译为“感时恨别花溅泪,感时恨别鸟惊心”。

12.

本题考查对诗词的赏析能力。

“烽火连三月,家书抵万金。”自安史叛乱以来,“烽火苦教乡信断”,直到如今春深三月,战火仍连续不断。多么盼望家中亲人的消息,这时的一封家信真是胜过“万金”啊!“家书抵万金”,写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情,这是人人心中所有的想法,很自然地使人共鸣,因而成了千古传诵的名句。

“白头搔更短,浑欲不胜簪。”烽火遍地,家信不通,想念远方的惨戚之象,眼望面前的颓败之景,不觉于极无聊赖之际,搔首踌躇,顿觉稀疏短发,几不胜簪。“白发”为愁所致,“搔”为想要解愁的动作,“更短”可见愁的程度。这样,在国破家亡,离乱伤痛之外,又叹息衰老,则更增一层悲哀。

这首诗的颈联、尾联写出了消息隔绝久盼音讯不至时的迫切心情。

13.

本题考查对诗词的赏析能力。

“国破山河在,城春草木深。”开篇即写春望所见:国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。司马光说:“‘山河在’,明无余物矣;‘草木深’,明无人矣。”(《温公续诗话》)诗人在此明为写景,实为抒感,寄情于物,托感于景,为全诗创造了气氛。此联对仗工巧,圆熟自然,诗意翻跌。“国破”对“城春”,两意相反。“国破”的颓垣残壁同富有生意的“城春”对举,对照强烈。“国破”之下继以“山河在”,意思相反,出人意表;“城春”原当为明媚之景,而后缀以“草木深”则叙荒芜之状,先后相悖,又是一翻。明代胡震亨极赞此联说:“对偶未尝不精,而纵横变幻,尽越陈规,浓淡浅深,动夺天巧。”(《唐音癸签》卷九)

“城春草木深”描绘了国都沦陷,城池残破,虽然山河依旧,可是乱草遍地,林木苍苍。一个“破”字,使人怵目惊心,继而一个“深”字,令人满目凄然。

14.单调、清冷

15.①抱字是拥抱,怀抱的意思。

②生动地写出了将士们无心睡眠怀抱马鞍随时应战的景象;

③表现了将士们心寄战场、渴望建功立业的心情,也能表现将士们生活的艰苦。④而用枕则不能达到这个效果。

16.① a戍边将士渴望建功立业,b边塞生活的艰苦c对家乡、亲人的思念② 化用典故,虚实结合,衬托,举一反三。

17.这首诗表现了作者对戍边战士的赞扬和战士杀敌报国的决心。

18.手法是反衬和用典。用典,就是指用折柳一典。所谓反衬,在本诗中有两处:

①用环境的荒凉来反衬战士的杀敌报国的英勇精神。

②用战士的思乡之情来反衬战士的戍边为国的情操。

19.开头写寒点明了边塞的苍凉与苦寒,而结尾写斩楼兰,与开头形成鲜明对照,更突出了边塞将士建功立业的爱国激情。

【解析】

14.

本题考查理解诗歌内容。

翻译:五月的天山仍是满山飘雪,只有凛冽的寒气,根本看不见花草。只有在笛声《折杨柳》曲中才能想象到春光,而现实中从来就没有见过春天。战士们白天在金鼓声中与敌人进行殊死的战斗,晚上却是抱着马鞍睡觉。但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。开篇写了五月塞外风光。五月,在内地正值盛夏。韩愈说“五月榴花照眼明,枝间时见子初成”,赵嘏说“和如春色净如秋,五月商山是胜游”。但是,李白所写五月却在塞下,在天山,自然,所见所感也就迥然有别。天山孤拔,常年被积雪覆盖。这种内地与塞下在同一季节的景物上的巨大反差,被诗人敏锐地捕捉,然而,他没有具体细致地进行客观描写,而以轻淡之笔徐徐道出自己内心的感受:“无花只有寒”。“寒”字,隐约透露出诗人心绪的波动,何况寒风之中又传来《折杨柳》的凄凉曲调呢!春天在边疆是看不到的,人们只能从笛曲之中去领受,去回味。《折杨柳》为乐府横吹曲,多写行客的愁苦。在这里,诗人写“闻折柳”,当亦包含着一层苍凉寒苦的情调。突出了边塞生活的凄苦、清冷。

15.

本题考查字的赏析。

思路如下①准确解释该字在诗句中的意思;②结合所在诗句分析该字的表达作用;A有无修辞或描写手法,若有则指出其作用;B对相关意象或意境的作用,C对诗人感情表达的作用。③再分析替换字的效果。“宵眠抱玉鞍”意思是晚上抱着马鞍睡觉,其中“抱”是怀抱的意思,“抱”字,描绘士卒夜间警备的情况,其军情之紧张急迫,跃然纸上。描绘了守边将士在沙场上征战的艰苦生活,歌颂了他们忠心报国的英勇精神。而“枕”字,太过安闲自在,不能达到“抱”字的表达效果。21·世纪*教育网

16.

本题考查诗歌的主旨以及手法的赏析。

这是一首戍边诗,表达了边塞将士的爱国激情,体现了作者对边疆战士的热爱和赞扬。同时揭示了边塞生活的艰苦,以及思乡之情。诗歌主题可以通过诗句来理解。“五月天山雪,无花只有寒”表现出边塞生活的艰苦;“笛中闻折柳”古代柳有特殊含义,有折柳送别之意,这里可引申为:对家乡、亲人的思念;“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,这句话的意思是:但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。表现的是戍边将士渴望建功立业。关于手法也可以从诗句入手。“直为斩楼兰”化用典故(不破楼兰终不还);“五月天山雪,无花只有寒。笛中闻折柳,春色未曾看”实景与虚景相结合;“五月天山雪,无花只有寒”以五月内地盛夏与边塞终年积雪衬托边塞的苦寒。

17.

本题考查学生思想感情的感悟能力。

《塞下曲六首(其一)》中:晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。愿将腰下剑,直为斩楼兰。译文:战士们白天在金鼓声中与敌人进行殊死的战斗,晚上却是抱着马鞍睡觉。但愿腰间悬挂的宝剑,能够早日平定边疆,为国立功。可以表现的是戍边将士渴望建功立业。全诗作者都在赞扬戍边战士和战士杀敌报国的决心。

18.

本题考查对诗歌主题的把握可表现手法的分析。

读懂诗句是作答的关键。一问,“笛中闻折柳,春色未曾看”表达的是对家乡、亲人的思念。“五月天山雪,无花只有寒”是写边塞生活的艰苦。“愿将腰下剑,直为斩楼兰”是写将士渴望建功立业的壮志。二问,尾联“愿将腰下剑,直为斩楼兰”,是用典,借用傅介子慷慨复仇的故事,表现诗人甘愿赴身疆场,为国杀敌的雄心壮志。还有借听笛来渲染烘托这种气氛等。

19.

本题考查诗歌首尾分析。

以天气的寒冷衬托将士们建功立业报效国家的决心之大,这是一种反衬的手法,表现出诗人为国杀敌的雄心壮志。

20. 铁甲编成的战衣 织锦的被子

21. 边塞 送别 送别

22.比喻;忽然像一夜吹来春风,千树万树像梨花盛开一样。

23.抒发了雪中送客的真挚友情及因友返京而产生的惆怅之情。

24.雪花给树木披上银妆,仿佛突然刮起强劲的春风,一夜之间催开了万树的梨花。

25.B

【解析】

20.

本题考查的是字词解释。

结合整句话的语境进行分析,“都护铁衣冷难着”的意思是铁甲冰冷得让人难以穿着。所以“铁衣”的意思是铁甲编成的战衣。“狐裘不暖锦衾薄”的意思是狐裘穿不暖锦被也嫌单薄。所以“锦衾”的意思是织锦的被子。

21.

本题考查的是作家作品的识记和积累。

本题考查的诗歌是《白雪歌送武判官归京》此诗是岑参边塞诗的代表作,作于他第二次出塞时期。此时,他很受安西节度使封常清的器重,他的大多数边塞诗成于这一时期。 此诗描写西域八月飞雪的壮丽景色,抒写塞外送别、雪中送客之情,表现离愁和乡思,却充满奇思异想,并不令人感到伤感。诗中所表现出来的浪漫理想和壮逸情怀使人觉得塞外风雪变成了可玩味欣赏的对象。全诗内涵丰富宽广,色彩瑰丽浪漫,气势浑然磅礴,意境鲜明独特,具有极强的艺术感染力,堪称盛世大唐边塞诗的压卷之作。其中这是一首边塞诗,又是一首送别诗。这首诗前十句重在咏雪,后八句则主要是写送别。

22.

本题考查的是对诗句的理解和分析。

结合诗歌的内容“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”意思是好似突然一夜间春风吹来,千树万树梨花全都盛开了。以春花喻冬雪,取喻新、设想奇,比喻中含有广阔而美丽的象像,同时字里行间又透露出蓬勃浓郁的无边春意。21·cn·jy·com

23.

本题考查的是对诗歌的主旨的进行分析。

这首诗,以奇丽多变的雪景,纵横矫健的笔力,开阖自如的结构,抑扬顿挫的韵律,准确、鲜明、生动地制造出奇中有丽、丽中有奇的美好意境,不仅写得声色宜,张弛有致,而且刚柔相间,急缓相济,是一首不可多得的边塞佳作。全诗不断变换着白雪画面,化景为情,慷慨悲壮,浑然雄劲。抒发了诗人对友人的依依惜别之情和因友人返京而产生的惆怅之情。

24.

本题考查的是对诗歌的理解和分析。

结合诗歌的内容进行分析,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”意思是好似突然一夜间春风吹来,千树万树梨花全都盛开了。这首诗描绘的是边塞将士集体送别归京使臣的慷慨热烈的场面。全诗以一天雪景的变化为线索,记叙送别归京使臣的过程,文思开阔,结构缜密。以春花喻冬雪,取喻新、设想奇,比喻中含有广阔而美丽的象像,同时字里行间又透露出蓬勃浓郁的无边春意。“即”、“忽如”等词形象、准确地表现了早晨起来突然看到雪景时的惊异神情。经过一夜,大地银装素裹,焕然一新,此时的雪景分外迷人。【版权所有:21教育】

25.

本题考查的是对诗歌的理解和分析。

本题中对诗句理解有误的是B项,“风掣红旗冻不翻”,风掣:红旗因雪而冻结,风都吹不动了。掣:拉,扯。冻不翻:旗被风往一个方向吹,给人以冻住之感。翻译为:傍晚辕门前大雪落个不停,红旗冻僵了风也无法牵引。鉴赏:客送出军门,时已黄昏,又见大雪纷飞。这时看见一个奇异景象:尽管风刮得挺猛,辕门上的红旗却一动也不动──它已被冰雪冻结了。这一生动而反常的细节再次传神地写出天气奇寒。而那白雪为背景上的鲜红一点,那冷色基调的画面上的一星暖色,反衬得整个境界更洁白,更寒冷;那雪花乱飞的空中不动的物象,又衬得整个画面更加生动。这是诗中又一处精彩的奇笔。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)