部编版语文六年级下册小升初专项训练-古诗词鉴赏(山水诗和田园诗)(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版语文六年级下册小升初专项训练-古诗词鉴赏(山水诗和田园诗)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-14 22:34:27 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

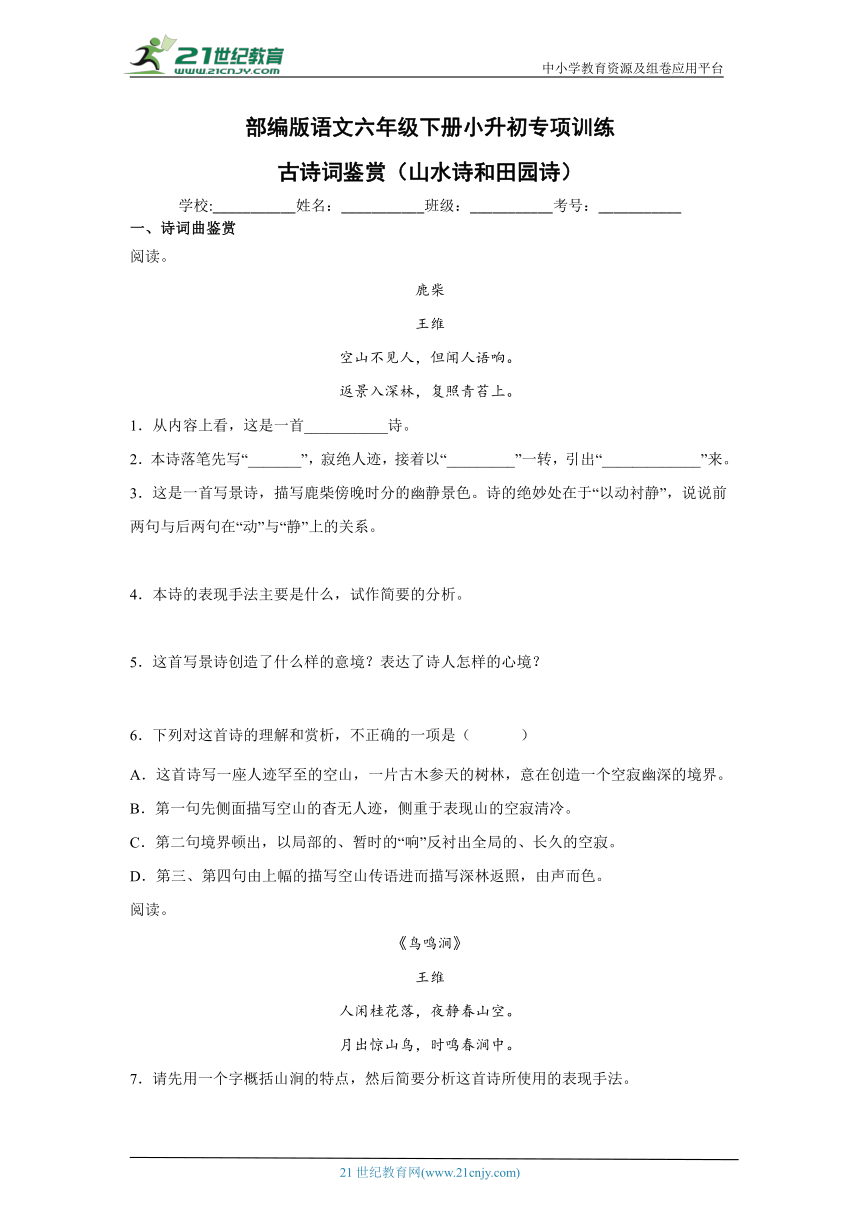

部编版语文六年级下册小升初专项训练

古诗词鉴赏(山水诗和田园诗)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗词曲鉴赏

阅读。

鹿柴

王维

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

1.从内容上看,这是一首___________诗。

2.本诗落笔先写“_______”,寂绝人迹,接着以“_________”一转,引出“_____________”来。

3.这是一首写景诗,描写鹿柴傍晚时分的幽静景色。诗的绝妙处在于“以动衬静”,说说前两句与后两句在“动”与“静”上的关系。www-2-1-cnjy-com

4.本诗的表现手法主要是什么,试作简要的分析。

5.这首写景诗创造了什么样的意境?表达了诗人怎样的心境?

6.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写一座人迹罕至的空山,一片古木参天的树林,意在创造一个空寂幽深的境界。

B.第一句先侧面描写空山的杳无人迹,侧重于表现山的空寂清冷。

C.第二句境界顿出,以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。

D.第三、第四句由上幅的描写空山传语进而描写深林返照,由声而色。

阅读。

《鸟鸣涧》

王维

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

7.请先用一个字概括山涧的特点,然后简要分析这首诗所使用的表现手法。

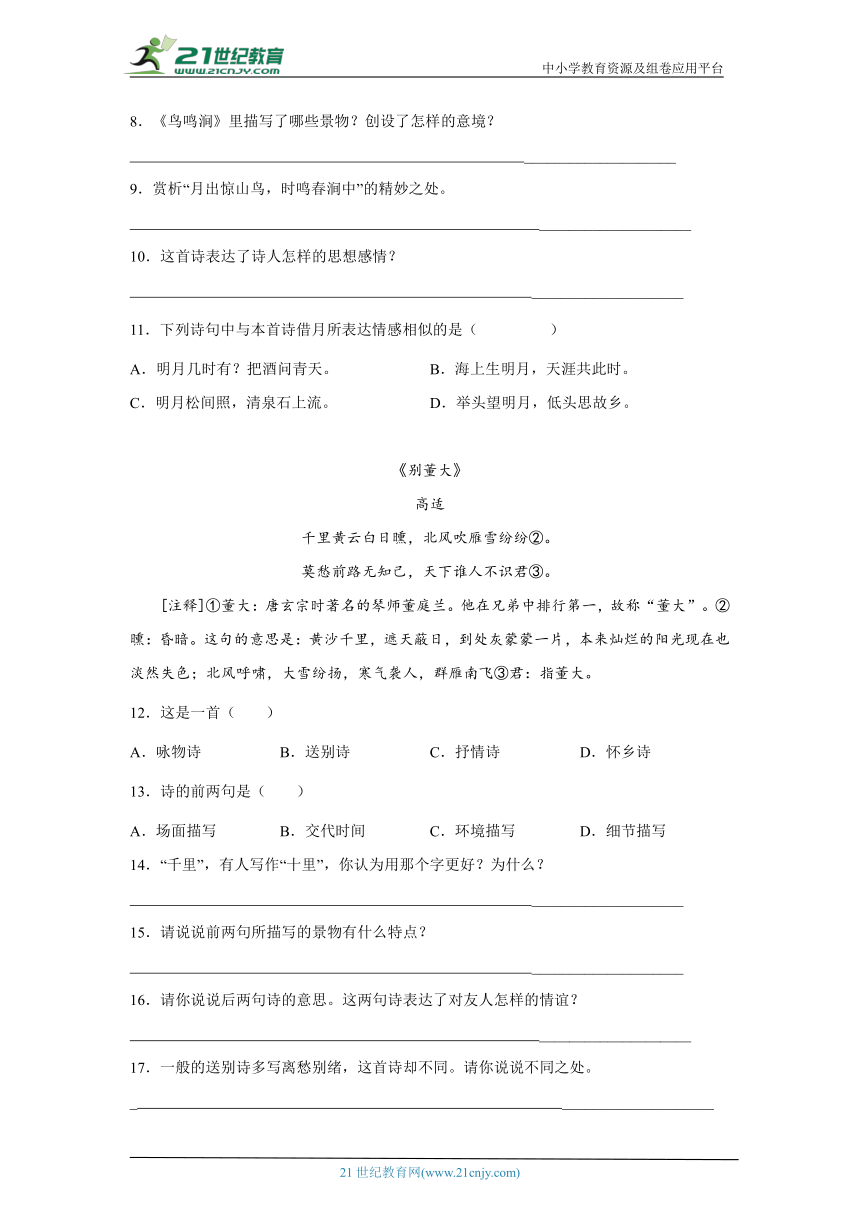

8.《鸟鸣涧》里描写了哪些景物?创设了怎样的意境?

____________________ 9.赏析“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的精妙之处。

____________________ 10.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

____________________ 11.下列诗句中与本首诗借月所表达情感相似的是( )

A.明月几时有?把酒问青天。 B.海上生明月,天涯共此时。

C.明月松间照,清泉石上流。 D.举头望明月,低头思故乡。

《别董大》

高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷②。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君③。

[注释]①董大:唐玄宗时著名的琴师董庭兰。他在兄弟中排行第一,故称“董大”。②曛:昏暗。这句的意思是:黄沙千里,遮天蔽日,到处灰蒙蒙一片,本来灿烂的阳光现在也淡然失色;北风呼啸,大雪纷扬,寒气袭人,群雁南飞③君:指董大。

12.这是一首( )

A.咏物诗 B.送别诗 C.抒情诗 D.怀乡诗

13.诗的前两句是( )

A.场面描写 B.交代时间 C.环境描写 D.细节描写

14.“千里”,有人写作“十里”,你认为用那个字更好?为什么?

____________________ 15.请说说前两句所描写的景物有什么特点?【来源:21cnj*y.co*m】

____________________ 16.请你说说后两句诗的意思。这两句诗表达了对友人怎样的情谊?

____________________ 17.一般的送别诗多写离愁别绪,这首诗却不同。请你说说不同之处。

_ ____________________ 阅读

送元二使安西

王维

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

【注释】①元二:姓元,排行第二,作者的朋友。②使:出使。③朝雨:早晨下的雨。④浥(yì):湿。 ⑤客舍:旅店。21cnjy.com

18.展开想象,描绘一下“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”的画面。

____________________ 19.这首诗中的“朝雨”扮演了一个重要角色,为什么这样说?21·cn·jy·com

____________________ 20.诗中写饯别饮酒为什么用“更尽”而不用“更进”?

____________________ 21.“劝君更尽一杯酒”一句内蕴丰富,请简要分析。

____________________ 22.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

____________________

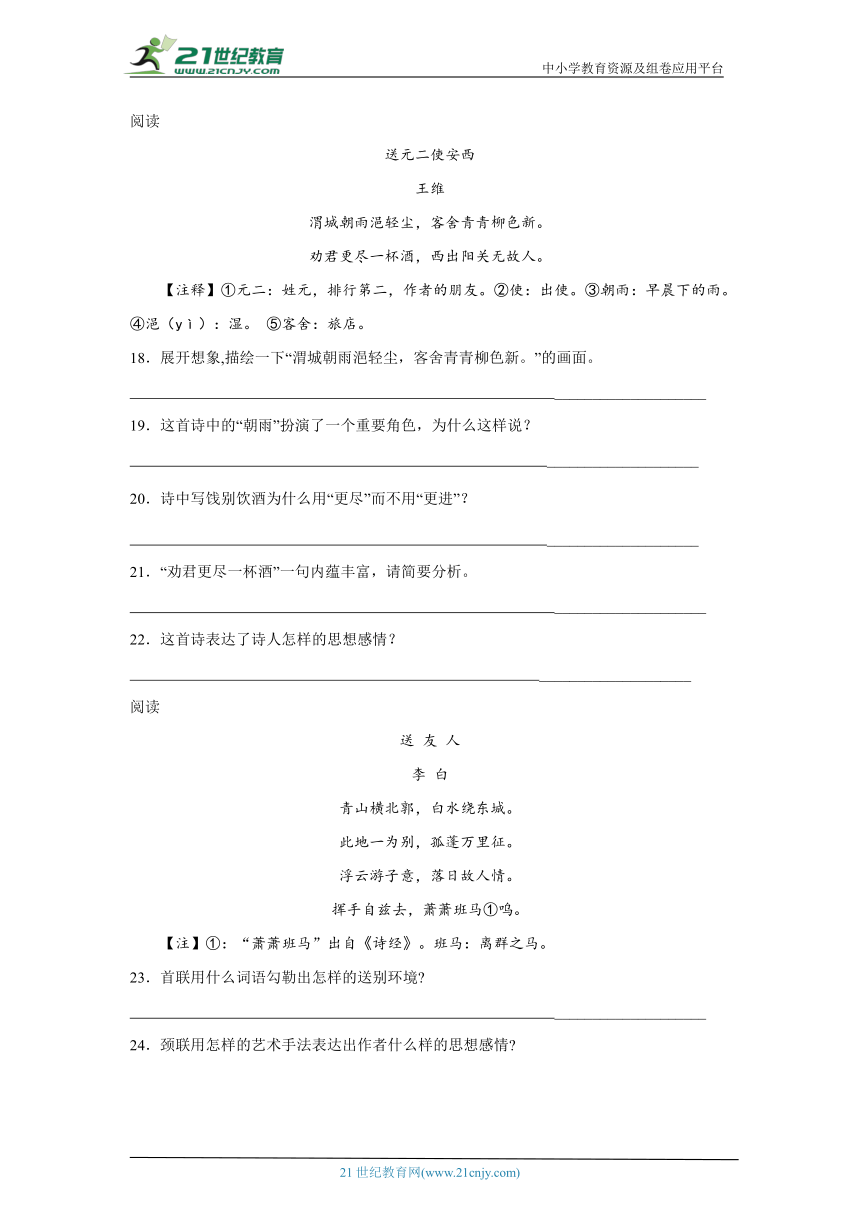

阅读

送 友 人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马①呜。

【注】①:“萧萧班马”出自《诗经》。班马:离群之马。

23.首联用什么词语勾勒出怎样的送别环境

____________________ 24.颈联用怎样的艺术手法表达出作者什么样的思想感情 21教育网

参考答案:21·世纪*教育网

1.山水

2. 空山 但闻 人语响

3.前两句“静中有动”:空山寂寂,不见人影,却有说话声回荡;后两句“动中有静”,描写光影流动,又充满寂静的感觉。【版权所有:21教育】

4.本诗的艺术手法是反衬,诗人所要描写的中心内容是“幽寂”,前两句,诗人写山中“不见人”,山只是一座“空”山,接着一声“人语响”,划破了这一分山林的幽静,这样的手法便是反衬。

5.这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。

6.B

【解析】

1.

本题考查内容理解。

这首诗是山水诗,写一座人迹罕至的空山,一片古木参天的树林,意在创造一个空寂幽深的境界。第一句先正面描写空山的杳无人迹,侧重于表现山的空寂清冷。之后紧接第二句境界顿出,以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。第三、第四句由上幅的描写空山传语进而描写深林返照,由声而色。

2.

本题考查内容理解。

落笔先写空山寂绝人迹,接着以但闻一转,引出人语响来。空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

3.

本题考查内容理解。

如果只读第一句,读者可能会觉得它比较平常,但在“空山不见人”之后紧接“但闻人语响”,却境界顿出。“但闻”二字颇可玩味。通常情况下,寂静的空山尽管“不见人”,却非一片静默死寂。啾啾鸟语,唧唧虫鸣,瑟瑟风声,潺潺水响,相互交织,大自然的声音其实是非常丰富多彩的。然而此刻,这一切都杳无声息,只是偶尔传来一阵人语声,却看不到人影(由于山深林密)。这“人语响”,似乎是破“寂”的,实际上是以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。空谷传音,愈见空谷之空;空山人语,愈见空山之寂。人语响过,空山复归于万籁俱寂的境界;而且由于刚才那一阵人语响,这时的空寂感就更加突出。这是静中有动。

后两句由上幅的描写空山中传语进而描写深林返照,由声而色,深林,本来就幽暗,林间树下的青苔,更突出了深林的不见阳光。“动中有静”,描写光影流动,又充满寂静的感觉。

4.

本题考查内容理解。

但凡写山水,总离不开具体景物,或摹状嶙峋怪石,或描绘参天古木,或渲染飞瀑悬泉,其着眼点在于景物之奇。“空山不见人,但闻人语响。”我们走进深山密林都有这样的经验:山中分明杳无人迹,却突然听到有人说话的声音,前后左右环视寻觅,又见不到一丝人影。诗的前两句,写的就是这种情境。能听到话语,人应在不远之处,然而竟不得见,可见山林之茂密幽深。山越深,林越密,就越寂静。按常理,寂静的空山尽管“不见人”,却非一片死寂。瑟瑟风声,潺潺水响,啾啾鸟语,唧唧虫鸣,大自然的声音其实是非常丰富多彩的。然而,诗人让这些声音都消隐了,只是紧紧抓住偶尔传来的一阵人语声。在一切都杳无声息之中,这突然而至的“人语响”,显得格外清锐,似乎一下就打破了山中的寂静。可是,正如南朝王籍的诗所描绘的,“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,空谷传音,只会愈见空谷之空。这短暂的“响”,反衬出的是长久乃至永恒的空和寂。待人语响过,山林复归于静,而由于刚才的那一阵“响”,此时的空寂便会更加触人心目。

“返景入深林,复照青苔上。”“景”,日光,“返景”,夕阳返照的余晖。深林本就幽暗,林间树下有青苔,更强调了其幽暗。夕阳斜斜地投进深林,又透过枝叶间的缝隙,照映到青苔上。初初读来,会觉得这一抹余晖,给幽暗的深林带来了一线光亮,给冷冷的青苔带来了一丝暖意。但稍加体会就会感到,实际恰与此相反。斜晖带来的那一小片光影,和大片的无边的幽暗所构成的强烈对比,反而使深林的幽暗更加突出。这就譬如作画,在大幅冷色的画面上掺进一点暖色,在四周冷色严严的包裹下,暖色只会显得微弱和孤立无援,绝不会改变整幅画的基调,而被衬托后的冷色,反而会带给人更深刻的感受。2·1·c·n·j·y

5.

本题考查内容理解。

这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。诗中虽有禅意,却不诉诸议论说理,而全渗透于自然景色的生动描绘之中。

6.

本题考查内容理解。

第一句“空山不见人”,先正面描写空山的杳无人迹。王维特别喜欢用“空山”这个词语,但在不同的诗里,它所表现的境界却有区别。“空山新雨后,天气晚来秋”(《山居秋暝》),侧重于表现雨后秋山的空明洁净;“人闲桂花落,夜静春山空”(《鸟鸣涧》),侧重于表现夜间春山的宁静幽美;而“空山不见人”,则侧重于表现山的空寂清泠。由于杳无人迹,这并不真空的山在诗人的感觉中显得空廓虚无,宛如太古之境。“不见人”,把“空山”的意蕴具体化了。

7.静;以动衬静;

8.诗人描写了桂花、春山、明月、山鸟等景物,创设了静谧、幽美、空寂的意境。

9.此句以动衬静,更加突出地显示了春涧的幽静。

10.表达诗人在春天静谧的月夜里闲适、恬静心情。

11.C

【解析】

7.

本题考查内容理解。

此诗描绘山间春夜中幽静而美丽的景色,侧重于表现夜间春山的宁静幽美。全诗旨在写静,却以动景处理,这种反衬的手法极见诗人的禅心与禅趣。21世纪教育网版权所有

8.

本题考查内容理解。

王维在他的山水诗里,喜欢创造静谧的意境,这首诗也是这样。但诗中所写的却是花落、月出、鸟鸣,这些动的景物,既使诗显得富有生机而不枯寂,同时又通过动,更加突出地显示了春涧的幽静。动的景物反而能取得静的效果,这是因为事物矛盾着的双方,总是互相依存的。【来源:21·世纪·教育·网】

9.

本题考查诗词名句理解。

末句“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,便是以动写静,一“惊”一“鸣”,看似打破了夜的静谧,实则用声音的描述衬托山里的幽静与闲适:月亮从云层中钻了出来,静静的月光流泻下来,几只鸟儿从睡梦中醒了过来,不时地呢喃几声,和着春天山涧小溪细细的水流声,更是将这座寂静山林的整体意境烘托在读者眼前,鸟惊,当然是由于它们已习惯于山谷的静默,似乎连月出也带有新的刺激。但月光之明亮,使幽谷前后景象顿时发生变化,亦可想见。但王维所处的是盛唐时期,不同于建安时代的兵荒马乱,连鸟兽也不免惶惶之感。王维的“月出惊山鸟”,大背景是安定统一的盛唐社会,鸟虽惊,但决不是“绕树三匝,无枝可依”。它们并不飞离春涧,甚至根本没有起飞,只是在林木间偶而发出叫声。“时鸣春涧中”,它们与其说是“惊”,不如说是对月出感到新鲜。在王维这首诗中,倒不仅可以看到春山由明月、落花、鸟鸣所点缀的那样一种迷人的环境,而且还能感受到盛唐时代和平安定的社会气氛。

10.

本题考查思想感情。

这首诗主要描写深山幽谷夜晚寂静的情景,触发了作者热爱大自然的心情,表现了作者宠辱不惊,恬适淡然的人生态度,体现了作者寄情山水的人生理想。21*cnjy*com

11.

本题考查诗词名句理解。

A项:出自宋代苏轼的《水调歌头·明月几时有》丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

苏轼把青天当做自己的朋友,把酒相问,显示了他豪放的性格和不凡的气魄。李白的《把酒问月》诗说:“青天有月来几时?我今停杯一问之。”不过李白这里的语气比较舒缓,苏轼因为是想飞往月宫,所以语气更强烈、更迫切。“明月几时有?”这个问题问得很有意思,好像是在追溯明月的起源、宇宙的起源;又好像是在惊叹造化的巧妙。读者从中可以感到诗人对明月的赞美与向往。2-1-c-n-j-y

B项:唐代张九龄的《望月怀远》海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。

起句“海上生明月”意境雄浑阔大,是千古佳句。它和谢灵运的“池塘生春草”,谢灵运的“明月照积雪”,谢朓的“大江流日夜”以及作者自己的“孤鸿海上来”等名句一样,看起来平淡无奇,没有一个奇特的字眼,没有一分点染的色彩,脱口而出,却自然具有一种高华浑融的气象。这一句完全是景,点明题中的“望月”。 21*cnjy*com

第二句“天涯共此时”,即由景入情,转入“怀远”。前乎此的有谢庄《月赋》中的“隔千里兮共明月”,后乎此的有苏轼《水调歌头·明月几时有》词中的“但愿人长久,千里共婵娟”,都是写月的名句,其旨意也大抵相同,但由于各人以不同的表现方法,表现在不同的体裁中,谢庄是赋,苏轼是词,张九龄是诗,相体裁衣,各极其妙。这两句把诗题的情景,一起就全部收摄,却又毫不费力,仍是张九龄作古诗时浑成自然的风格。

C项:唐代王维的《山居秋暝》空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

颔联天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人。这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。

D项:唐代李白的《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

诗的后两句,则是通过动作神态的刻画,深化思乡之情。“望”字照应了前句的“疑”字,表明诗人已从迷朦转为清醒,他翘首凝望着月亮,不禁想起,此刻他的故乡也正处在这轮明月的照耀下。于是自然引出了“低头思故乡”的结句。“低头”这一动作描画出诗人完全处于沉思之中。而“思”字又给读者留下丰富的想象:那家乡的父老兄弟、亲朋好友,那家乡的一山一水、一草一木,那逝去的年华与往事……无不在思念之中。一个“思”字所包涵的内容实在太丰富了。

12.B

13.C

14.用“千”字好。“千里”境界壮阔,可以着力渲染凄寒悲苦的气氛,又与诗的后两句情调相谐。

15.日暮黄昏,北风呼号,大雪纷飞,寒雁瑟瑟地出没在寒云之上。辽阔、苍凉、渺茫。

16.此去你不要担心遇不到知己,天下哪个不知道你董庭兰啊!表达了对友人的劝慰和赞美之情,鼓励朋友乐观豪迈,积极进取。

17.在慰藉中激励朋友抖擞精神,在另一个地方去奋斗、拼搏。

【解析】

12.

本题主要考查对古诗体裁的掌握。

《别董大二首》是唐代诗人高适的组诗作品,出自《高常待集》,从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”意思不要担心新去的地方没有朋友,凭着你的琴声、你的音乐修养世上有谁不知道你、不敬重你呢?可知,体裁属于七言绝句,是一首送别诗。

13.

本题主要考查对诗句的理解。

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的,北风呼呼地吹,大雁在纷飞的雪花中向南飞去。这是描写送别时的环境,这是环境描写。

14.

考查了诗歌内容的理解。

“千里黄云白日曛”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的。用“千里”好。“千里”境界壮阔,可以着力渲染凄寒悲苦的气氛,又与诗的后两句情调相对应。

15.

本题主要考查对内容的理解。

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的,北风呼呼地吹,大雁在纷飞的雪花中向南飞去。本诗前两句形象地写出北方冬日黄云 覆盖千里,风吹 雁飞,大雪 纷飞之景,给人一种壮阔、悲凉的感觉。

16.

考查了诗句的翻译以及对作者思想感情的感悟。

“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”意思:不要担心以后没有人了解你、赏识你,天下人有谁不知道你呢?话说得多么响亮,多么有力,于慰藉中充满着信心和力量,激励朋友抖擞精神去奋斗、去拼搏。表达了作者对友人远行的依依惜别之情,也展现出诗人豪迈豁达的胸襟。

17.

本题主要考查对内容的理解。

从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”意思:不要担心以后没有人了解你、赏识你,天下人有谁不知道你呢?可知,这首诗激励朋友抖擞精神去奋斗、去拼搏,表达了对友人的劝慰和赞美之情,鼓励朋友乐观豪迈,积极进取。

18.清晨的渭城下着蒙蒙细雨,雨丝渗入泥土,打湿了地面。 盖有青瓦的旅社映衬柳树的枝条显得格外新鲜。

19.因为有“朝雨”,道路才显得洁净、清爽,客舍、杨柳也别具清新的风貌。从而构成了一幅清新明朗的图景。

20.“更尽”给人以一饮而尽的畅快淋漓之感,更能表达老朋友之间痛快豪爽之情,传递朋友之间的深厚情意。

21.不仅有依依惜别的情谊,而且包含着对远行者处境、心境的细心体察,包含一路珍重的殷殷祝福。

22.对朋友的依依惜别之情和深厚情谊。

【解析】

18.

本题考查学生对诗歌内容的理解和对所描述画面的想象能力。

解答这类题目要在读懂诗歌,理解内容的基础上,发挥联想和想象,扣住画面,抓住形象,用胜动、流畅的语言加以描述,不能偏离诗歌的意境、主题和诗人的情感。“渭城朝雨渴轻尘,客舍青青柳色新“意思是:清晨的雨打湿了渭城地面的灰尘,客舍旁柳树的枝条显得格外新鲜。根据意思描绘即可。www.21-cn-jy.com

19.

考查学生对诗歌内容的理解。

“朝雨”的意思是早晨的雨。“浥”字说明这场雨下得恰到好处,因为有“朝雨”,道路才显得洁净、清爽,客舍、杨柳也别具清新的风貌。从而构成了一幅清新明朗的图景。

20.

本题考查词语理解。

“更尽”的意思是再喝一杯,尽字有喝完,干杯之意,一口喝尽有一种豪爽之情,体现深情厚谊;而“更进”只是再喝一杯,意思到了即可,一种只是礼节上的形式之感。“更尽”更能表达老朋友之间的痛快豪爽之情。21教育名师原创作品

21.

本题主要考查对诗句的理解。

“劝”字,充分表现出离别的不舍之情;“更尽一杯酒”则是包含了对远行友人的殷勤关怀,是担心再也没有好友陪着一起饮酒,因此请他再喝一杯。体现深挚的惜别之情,深挚的惜别之情的集中表现。

22.

本题考查学生理解诗人思想情感的能力。

对于送行者来说,劝对方“更尽一杯酒”,不只是让朋友多带走自己的一分情谊,而且有意无意地延宕分手的时间,好让对方再多留一刻。“西出阳关无故人”之感,又何尝只属于行者呢?临别依依,要说的话很多,但千头万绪,一时竟不知从何说起。这种场合,往往会出现无言相对的沉默,“劝君更尽一杯酒”,就是不自觉地打破这种沉默的方式,也是表达此刻丰富复杂感情的方式。诗人没有说出的比已经说出的要丰富得多,表达作者和友人深厚的友情。

23.用“青山”、“白水”,青白相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静态,“绕”描画出白水的动态,描摹出一幅青山秀丽的送别图景。

24.颈联两句是很工整的对偶;巧妙地用“浮云”“落日”作比,“浮云”比友人的行踪不定、任意东西;“落日”比自己像落日不肯离开天空一样对朋友依依惜别的心情。

【解析】

23.

本题考查古诗词理解。

在理解古诗意思的基础上分析。

首联“青山横北郭,白水绕东城。”意思是:青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

首联的“青山横北郭,白水绕东城”,交代出了告别的地点。诗人已经送友人来到了城外,然而两人仍然并肩缓辔,不愿分离。只见远处,青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺流过。这两句中“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,首联即写成工丽的对偶句,别开生面;而且“青”、“白”相间,色彩明丽。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态,用词准确而传神。诗笔挥洒自如,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。未见“送别”二字,其笔端却分明饱含着依依惜别之情。【出处:21教育名师】

24.

本题是对古诗词鉴赏能力的考查。

诗人运用标准的对偶句,又用“浮云”比作友人的漂泊不定;再用“落日”比作自己,表达出对朋友的依恋之情。解答时,围绕这个意思组织语言即可。

颈联写得十分工整,诗人巧妙的用“浮云”、“落日”作比,来表明心意。天空中一抹白云随风飘浮,象征友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。在这山明水秀、红日西照的背景下送别,特别令人感到难舍难分。这里既有景,又有情,情景交融,扣人心弦。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编版语文六年级下册小升初专项训练

古诗词鉴赏(山水诗和田园诗)

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、诗词曲鉴赏

阅读。

鹿柴

王维

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

1.从内容上看,这是一首___________诗。

2.本诗落笔先写“_______”,寂绝人迹,接着以“_________”一转,引出“_____________”来。

3.这是一首写景诗,描写鹿柴傍晚时分的幽静景色。诗的绝妙处在于“以动衬静”,说说前两句与后两句在“动”与“静”上的关系。www-2-1-cnjy-com

4.本诗的表现手法主要是什么,试作简要的分析。

5.这首写景诗创造了什么样的意境?表达了诗人怎样的心境?

6.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.这首诗写一座人迹罕至的空山,一片古木参天的树林,意在创造一个空寂幽深的境界。

B.第一句先侧面描写空山的杳无人迹,侧重于表现山的空寂清冷。

C.第二句境界顿出,以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。

D.第三、第四句由上幅的描写空山传语进而描写深林返照,由声而色。

阅读。

《鸟鸣涧》

王维

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

7.请先用一个字概括山涧的特点,然后简要分析这首诗所使用的表现手法。

8.《鸟鸣涧》里描写了哪些景物?创设了怎样的意境?

____________________ 9.赏析“月出惊山鸟,时鸣春涧中”的精妙之处。

____________________ 10.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

____________________ 11.下列诗句中与本首诗借月所表达情感相似的是( )

A.明月几时有?把酒问青天。 B.海上生明月,天涯共此时。

C.明月松间照,清泉石上流。 D.举头望明月,低头思故乡。

《别董大》

高适

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷②。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君③。

[注释]①董大:唐玄宗时著名的琴师董庭兰。他在兄弟中排行第一,故称“董大”。②曛:昏暗。这句的意思是:黄沙千里,遮天蔽日,到处灰蒙蒙一片,本来灿烂的阳光现在也淡然失色;北风呼啸,大雪纷扬,寒气袭人,群雁南飞③君:指董大。

12.这是一首( )

A.咏物诗 B.送别诗 C.抒情诗 D.怀乡诗

13.诗的前两句是( )

A.场面描写 B.交代时间 C.环境描写 D.细节描写

14.“千里”,有人写作“十里”,你认为用那个字更好?为什么?

____________________ 15.请说说前两句所描写的景物有什么特点?【来源:21cnj*y.co*m】

____________________ 16.请你说说后两句诗的意思。这两句诗表达了对友人怎样的情谊?

____________________ 17.一般的送别诗多写离愁别绪,这首诗却不同。请你说说不同之处。

_ ____________________ 阅读

送元二使安西

王维

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

【注释】①元二:姓元,排行第二,作者的朋友。②使:出使。③朝雨:早晨下的雨。④浥(yì):湿。 ⑤客舍:旅店。21cnjy.com

18.展开想象,描绘一下“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”的画面。

____________________ 19.这首诗中的“朝雨”扮演了一个重要角色,为什么这样说?21·cn·jy·com

____________________ 20.诗中写饯别饮酒为什么用“更尽”而不用“更进”?

____________________ 21.“劝君更尽一杯酒”一句内蕴丰富,请简要分析。

____________________ 22.这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

____________________

阅读

送 友 人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马①呜。

【注】①:“萧萧班马”出自《诗经》。班马:离群之马。

23.首联用什么词语勾勒出怎样的送别环境

____________________ 24.颈联用怎样的艺术手法表达出作者什么样的思想感情 21教育网

参考答案:21·世纪*教育网

1.山水

2. 空山 但闻 人语响

3.前两句“静中有动”:空山寂寂,不见人影,却有说话声回荡;后两句“动中有静”,描写光影流动,又充满寂静的感觉。【版权所有:21教育】

4.本诗的艺术手法是反衬,诗人所要描写的中心内容是“幽寂”,前两句,诗人写山中“不见人”,山只是一座“空”山,接着一声“人语响”,划破了这一分山林的幽静,这样的手法便是反衬。

5.这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。

6.B

【解析】

1.

本题考查内容理解。

这首诗是山水诗,写一座人迹罕至的空山,一片古木参天的树林,意在创造一个空寂幽深的境界。第一句先正面描写空山的杳无人迹,侧重于表现山的空寂清冷。之后紧接第二句境界顿出,以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。第三、第四句由上幅的描写空山传语进而描写深林返照,由声而色。

2.

本题考查内容理解。

落笔先写空山寂绝人迹,接着以但闻一转,引出人语响来。空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

3.

本题考查内容理解。

如果只读第一句,读者可能会觉得它比较平常,但在“空山不见人”之后紧接“但闻人语响”,却境界顿出。“但闻”二字颇可玩味。通常情况下,寂静的空山尽管“不见人”,却非一片静默死寂。啾啾鸟语,唧唧虫鸣,瑟瑟风声,潺潺水响,相互交织,大自然的声音其实是非常丰富多彩的。然而此刻,这一切都杳无声息,只是偶尔传来一阵人语声,却看不到人影(由于山深林密)。这“人语响”,似乎是破“寂”的,实际上是以局部的、暂时的“响”反衬出全局的、长久的空寂。空谷传音,愈见空谷之空;空山人语,愈见空山之寂。人语响过,空山复归于万籁俱寂的境界;而且由于刚才那一阵人语响,这时的空寂感就更加突出。这是静中有动。

后两句由上幅的描写空山中传语进而描写深林返照,由声而色,深林,本来就幽暗,林间树下的青苔,更突出了深林的不见阳光。“动中有静”,描写光影流动,又充满寂静的感觉。

4.

本题考查内容理解。

但凡写山水,总离不开具体景物,或摹状嶙峋怪石,或描绘参天古木,或渲染飞瀑悬泉,其着眼点在于景物之奇。“空山不见人,但闻人语响。”我们走进深山密林都有这样的经验:山中分明杳无人迹,却突然听到有人说话的声音,前后左右环视寻觅,又见不到一丝人影。诗的前两句,写的就是这种情境。能听到话语,人应在不远之处,然而竟不得见,可见山林之茂密幽深。山越深,林越密,就越寂静。按常理,寂静的空山尽管“不见人”,却非一片死寂。瑟瑟风声,潺潺水响,啾啾鸟语,唧唧虫鸣,大自然的声音其实是非常丰富多彩的。然而,诗人让这些声音都消隐了,只是紧紧抓住偶尔传来的一阵人语声。在一切都杳无声息之中,这突然而至的“人语响”,显得格外清锐,似乎一下就打破了山中的寂静。可是,正如南朝王籍的诗所描绘的,“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,空谷传音,只会愈见空谷之空。这短暂的“响”,反衬出的是长久乃至永恒的空和寂。待人语响过,山林复归于静,而由于刚才的那一阵“响”,此时的空寂便会更加触人心目。

“返景入深林,复照青苔上。”“景”,日光,“返景”,夕阳返照的余晖。深林本就幽暗,林间树下有青苔,更强调了其幽暗。夕阳斜斜地投进深林,又透过枝叶间的缝隙,照映到青苔上。初初读来,会觉得这一抹余晖,给幽暗的深林带来了一线光亮,给冷冷的青苔带来了一丝暖意。但稍加体会就会感到,实际恰与此相反。斜晖带来的那一小片光影,和大片的无边的幽暗所构成的强烈对比,反而使深林的幽暗更加突出。这就譬如作画,在大幅冷色的画面上掺进一点暖色,在四周冷色严严的包裹下,暖色只会显得微弱和孤立无援,绝不会改变整幅画的基调,而被衬托后的冷色,反而会带给人更深刻的感受。2·1·c·n·j·y

5.

本题考查内容理解。

这首诗创造了一种幽深而光明的象征性境界,表现了作者在深幽的修禅过程中的豁然开朗。诗中虽有禅意,却不诉诸议论说理,而全渗透于自然景色的生动描绘之中。

6.

本题考查内容理解。

第一句“空山不见人”,先正面描写空山的杳无人迹。王维特别喜欢用“空山”这个词语,但在不同的诗里,它所表现的境界却有区别。“空山新雨后,天气晚来秋”(《山居秋暝》),侧重于表现雨后秋山的空明洁净;“人闲桂花落,夜静春山空”(《鸟鸣涧》),侧重于表现夜间春山的宁静幽美;而“空山不见人”,则侧重于表现山的空寂清泠。由于杳无人迹,这并不真空的山在诗人的感觉中显得空廓虚无,宛如太古之境。“不见人”,把“空山”的意蕴具体化了。

7.静;以动衬静;

8.诗人描写了桂花、春山、明月、山鸟等景物,创设了静谧、幽美、空寂的意境。

9.此句以动衬静,更加突出地显示了春涧的幽静。

10.表达诗人在春天静谧的月夜里闲适、恬静心情。

11.C

【解析】

7.

本题考查内容理解。

此诗描绘山间春夜中幽静而美丽的景色,侧重于表现夜间春山的宁静幽美。全诗旨在写静,却以动景处理,这种反衬的手法极见诗人的禅心与禅趣。21世纪教育网版权所有

8.

本题考查内容理解。

王维在他的山水诗里,喜欢创造静谧的意境,这首诗也是这样。但诗中所写的却是花落、月出、鸟鸣,这些动的景物,既使诗显得富有生机而不枯寂,同时又通过动,更加突出地显示了春涧的幽静。动的景物反而能取得静的效果,这是因为事物矛盾着的双方,总是互相依存的。【来源:21·世纪·教育·网】

9.

本题考查诗词名句理解。

末句“月出惊山鸟,时鸣春涧中”,便是以动写静,一“惊”一“鸣”,看似打破了夜的静谧,实则用声音的描述衬托山里的幽静与闲适:月亮从云层中钻了出来,静静的月光流泻下来,几只鸟儿从睡梦中醒了过来,不时地呢喃几声,和着春天山涧小溪细细的水流声,更是将这座寂静山林的整体意境烘托在读者眼前,鸟惊,当然是由于它们已习惯于山谷的静默,似乎连月出也带有新的刺激。但月光之明亮,使幽谷前后景象顿时发生变化,亦可想见。但王维所处的是盛唐时期,不同于建安时代的兵荒马乱,连鸟兽也不免惶惶之感。王维的“月出惊山鸟”,大背景是安定统一的盛唐社会,鸟虽惊,但决不是“绕树三匝,无枝可依”。它们并不飞离春涧,甚至根本没有起飞,只是在林木间偶而发出叫声。“时鸣春涧中”,它们与其说是“惊”,不如说是对月出感到新鲜。在王维这首诗中,倒不仅可以看到春山由明月、落花、鸟鸣所点缀的那样一种迷人的环境,而且还能感受到盛唐时代和平安定的社会气氛。

10.

本题考查思想感情。

这首诗主要描写深山幽谷夜晚寂静的情景,触发了作者热爱大自然的心情,表现了作者宠辱不惊,恬适淡然的人生态度,体现了作者寄情山水的人生理想。21*cnjy*com

11.

本题考查诗词名句理解。

A项:出自宋代苏轼的《水调歌头·明月几时有》丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

苏轼把青天当做自己的朋友,把酒相问,显示了他豪放的性格和不凡的气魄。李白的《把酒问月》诗说:“青天有月来几时?我今停杯一问之。”不过李白这里的语气比较舒缓,苏轼因为是想飞往月宫,所以语气更强烈、更迫切。“明月几时有?”这个问题问得很有意思,好像是在追溯明月的起源、宇宙的起源;又好像是在惊叹造化的巧妙。读者从中可以感到诗人对明月的赞美与向往。2-1-c-n-j-y

B项:唐代张九龄的《望月怀远》海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。

起句“海上生明月”意境雄浑阔大,是千古佳句。它和谢灵运的“池塘生春草”,谢灵运的“明月照积雪”,谢朓的“大江流日夜”以及作者自己的“孤鸿海上来”等名句一样,看起来平淡无奇,没有一个奇特的字眼,没有一分点染的色彩,脱口而出,却自然具有一种高华浑融的气象。这一句完全是景,点明题中的“望月”。 21*cnjy*com

第二句“天涯共此时”,即由景入情,转入“怀远”。前乎此的有谢庄《月赋》中的“隔千里兮共明月”,后乎此的有苏轼《水调歌头·明月几时有》词中的“但愿人长久,千里共婵娟”,都是写月的名句,其旨意也大抵相同,但由于各人以不同的表现方法,表现在不同的体裁中,谢庄是赋,苏轼是词,张九龄是诗,相体裁衣,各极其妙。这两句把诗题的情景,一起就全部收摄,却又毫不费力,仍是张九龄作古诗时浑成自然的风格。

C项:唐代王维的《山居秋暝》空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

颔联天色已暝,却有皓月当空;群芳已谢,却有青松如盖。山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美啊!王维的《济上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操,谓其“息阴无恶木,饮水必清源”。诗人自己也是这种心志高洁的人。这月下青松和石上清泉,不正是他所追求的理想境界吗?这两句写景如画,随意洒脱,毫不着力。

D项:唐代李白的《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。

诗的后两句,则是通过动作神态的刻画,深化思乡之情。“望”字照应了前句的“疑”字,表明诗人已从迷朦转为清醒,他翘首凝望着月亮,不禁想起,此刻他的故乡也正处在这轮明月的照耀下。于是自然引出了“低头思故乡”的结句。“低头”这一动作描画出诗人完全处于沉思之中。而“思”字又给读者留下丰富的想象:那家乡的父老兄弟、亲朋好友,那家乡的一山一水、一草一木,那逝去的年华与往事……无不在思念之中。一个“思”字所包涵的内容实在太丰富了。

12.B

13.C

14.用“千”字好。“千里”境界壮阔,可以着力渲染凄寒悲苦的气氛,又与诗的后两句情调相谐。

15.日暮黄昏,北风呼号,大雪纷飞,寒雁瑟瑟地出没在寒云之上。辽阔、苍凉、渺茫。

16.此去你不要担心遇不到知己,天下哪个不知道你董庭兰啊!表达了对友人的劝慰和赞美之情,鼓励朋友乐观豪迈,积极进取。

17.在慰藉中激励朋友抖擞精神,在另一个地方去奋斗、拼搏。

【解析】

12.

本题主要考查对古诗体裁的掌握。

《别董大二首》是唐代诗人高适的组诗作品,出自《高常待集》,从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君。”意思不要担心新去的地方没有朋友,凭着你的琴声、你的音乐修养世上有谁不知道你、不敬重你呢?可知,体裁属于七言绝句,是一首送别诗。

13.

本题主要考查对诗句的理解。

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的,北风呼呼地吹,大雁在纷飞的雪花中向南飞去。这是描写送别时的环境,这是环境描写。

14.

考查了诗歌内容的理解。

“千里黄云白日曛”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的。用“千里”好。“千里”境界壮阔,可以着力渲染凄寒悲苦的气氛,又与诗的后两句情调相对应。

15.

本题主要考查对内容的理解。

“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。”意思:满天阴沉沉的云,太阳也变得暗暗的,北风呼呼地吹,大雁在纷飞的雪花中向南飞去。本诗前两句形象地写出北方冬日黄云 覆盖千里,风吹 雁飞,大雪 纷飞之景,给人一种壮阔、悲凉的感觉。

16.

考查了诗句的翻译以及对作者思想感情的感悟。

“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”意思:不要担心以后没有人了解你、赏识你,天下人有谁不知道你呢?话说得多么响亮,多么有力,于慰藉中充满着信心和力量,激励朋友抖擞精神去奋斗、去拼搏。表达了作者对友人远行的依依惜别之情,也展现出诗人豪迈豁达的胸襟。

17.

本题主要考查对内容的理解。

从“莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”意思:不要担心以后没有人了解你、赏识你,天下人有谁不知道你呢?可知,这首诗激励朋友抖擞精神去奋斗、去拼搏,表达了对友人的劝慰和赞美之情,鼓励朋友乐观豪迈,积极进取。

18.清晨的渭城下着蒙蒙细雨,雨丝渗入泥土,打湿了地面。 盖有青瓦的旅社映衬柳树的枝条显得格外新鲜。

19.因为有“朝雨”,道路才显得洁净、清爽,客舍、杨柳也别具清新的风貌。从而构成了一幅清新明朗的图景。

20.“更尽”给人以一饮而尽的畅快淋漓之感,更能表达老朋友之间痛快豪爽之情,传递朋友之间的深厚情意。

21.不仅有依依惜别的情谊,而且包含着对远行者处境、心境的细心体察,包含一路珍重的殷殷祝福。

22.对朋友的依依惜别之情和深厚情谊。

【解析】

18.

本题考查学生对诗歌内容的理解和对所描述画面的想象能力。

解答这类题目要在读懂诗歌,理解内容的基础上,发挥联想和想象,扣住画面,抓住形象,用胜动、流畅的语言加以描述,不能偏离诗歌的意境、主题和诗人的情感。“渭城朝雨渴轻尘,客舍青青柳色新“意思是:清晨的雨打湿了渭城地面的灰尘,客舍旁柳树的枝条显得格外新鲜。根据意思描绘即可。www.21-cn-jy.com

19.

考查学生对诗歌内容的理解。

“朝雨”的意思是早晨的雨。“浥”字说明这场雨下得恰到好处,因为有“朝雨”,道路才显得洁净、清爽,客舍、杨柳也别具清新的风貌。从而构成了一幅清新明朗的图景。

20.

本题考查词语理解。

“更尽”的意思是再喝一杯,尽字有喝完,干杯之意,一口喝尽有一种豪爽之情,体现深情厚谊;而“更进”只是再喝一杯,意思到了即可,一种只是礼节上的形式之感。“更尽”更能表达老朋友之间的痛快豪爽之情。21教育名师原创作品

21.

本题主要考查对诗句的理解。

“劝”字,充分表现出离别的不舍之情;“更尽一杯酒”则是包含了对远行友人的殷勤关怀,是担心再也没有好友陪着一起饮酒,因此请他再喝一杯。体现深挚的惜别之情,深挚的惜别之情的集中表现。

22.

本题考查学生理解诗人思想情感的能力。

对于送行者来说,劝对方“更尽一杯酒”,不只是让朋友多带走自己的一分情谊,而且有意无意地延宕分手的时间,好让对方再多留一刻。“西出阳关无故人”之感,又何尝只属于行者呢?临别依依,要说的话很多,但千头万绪,一时竟不知从何说起。这种场合,往往会出现无言相对的沉默,“劝君更尽一杯酒”,就是不自觉地打破这种沉默的方式,也是表达此刻丰富复杂感情的方式。诗人没有说出的比已经说出的要丰富得多,表达作者和友人深厚的友情。

23.用“青山”、“白水”,青白相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静态,“绕”描画出白水的动态,描摹出一幅青山秀丽的送别图景。

24.颈联两句是很工整的对偶;巧妙地用“浮云”“落日”作比,“浮云”比友人的行踪不定、任意东西;“落日”比自己像落日不肯离开天空一样对朋友依依惜别的心情。

【解析】

23.

本题考查古诗词理解。

在理解古诗意思的基础上分析。

首联“青山横北郭,白水绕东城。”意思是:青翠的山峦横卧在城墙的北面,波光粼粼的流水围绕着城的东边。

首联的“青山横北郭,白水绕东城”,交代出了告别的地点。诗人已经送友人来到了城外,然而两人仍然并肩缓辔,不愿分离。只见远处,青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺流过。这两句中“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,首联即写成工丽的对偶句,别开生面;而且“青”、“白”相间,色彩明丽。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态,用词准确而传神。诗笔挥洒自如,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。未见“送别”二字,其笔端却分明饱含着依依惜别之情。【出处:21教育名师】

24.

本题是对古诗词鉴赏能力的考查。

诗人运用标准的对偶句,又用“浮云”比作友人的漂泊不定;再用“落日”比作自己,表达出对朋友的依恋之情。解答时,围绕这个意思组织语言即可。

颈联写得十分工整,诗人巧妙的用“浮云”、“落日”作比,来表明心意。天空中一抹白云随风飘浮,象征友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。在这山明水秀、红日西照的背景下送别,特别令人感到难舍难分。这里既有景,又有情,情景交融,扣人心弦。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)