第20课《曹刿论战》课件(共18张PPT)

文档属性

| 名称 | 第20课《曹刿论战》课件(共18张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

曹刿论战

左传

学习目标:

一.解决字义句译,反复朗读直到能熟练背诵。

二.了解曹刿和鲁庄公的形象及鲁国以弱胜强的原因。

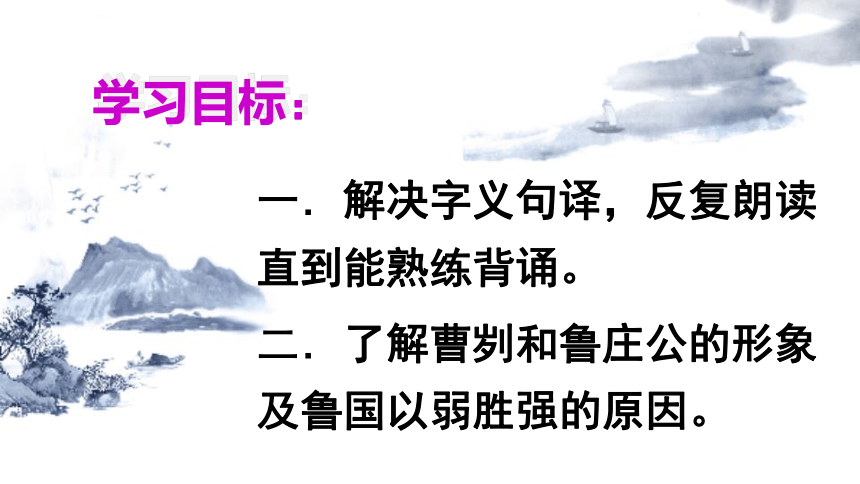

《左传》是我国古代第一部叙事较完备的编年体史书。相传是春秋末年左丘明解说《春秋》的一部著作(由于《春秋》记事过简,近于大事年表,一般人难以读懂,而《左传》叙事较为详细,所以后人又称《左传》为《左氏春秋》)。其中记载着春秋时代各国的内政、外交、军事等方面的活动。原书名为《左氏春秋》,汉以后称为《春秋左氏传》,简称《左传》。这部书既是一部比较完整的历史著作,也是一部相当精彩的散文著作。

背景介绍:齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒[jǔ]国的公子小白都抢着先赶回齐国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回了齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,战于长勺。

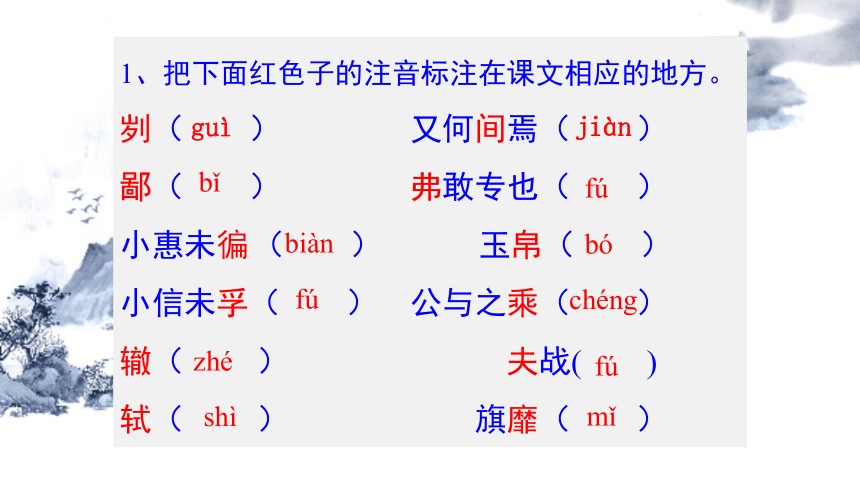

1、把下面红色子的注音标注在课文相应的地方。

刿( ) 又何间焉( )

鄙( ) 弗敢专也( )

小惠未徧 ( ) 玉帛( )

小信未孚( ) 公与之乘( )

辙( ) 夫战( )

轼( ) 旗靡( )

guì

jiàn

bǐ

fú

biàn

bó

fú

chéng

zhé

fú

shì

mǐ

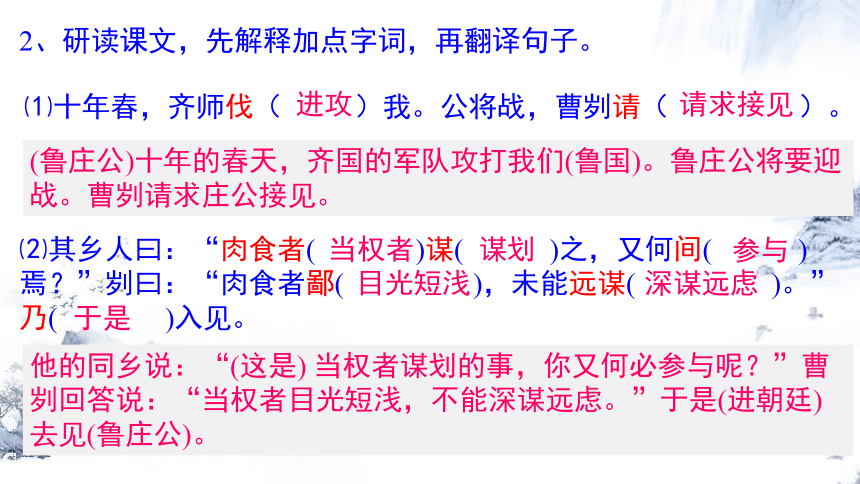

2、研读课文,先解释加点字词,再翻译句子。

⑴十年春,齐师伐( )我。公将战,曹刿请( )。

进攻

请求接见

(鲁庄公)十年的春天,齐国的军队攻打我们(鲁国)。鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。

⑵其乡人曰:“肉食者( )谋( )之,又何间( )焉?”刿曰:“肉食者鄙( ),未能远谋( )。”乃( )入见。

他的同乡说:“(这是) 当权者谋划的事,你又何必参与呢?”曹刿回答说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是(进朝廷)去见(鲁庄公)。

当权者

谋划

参与

目光短浅

深谋远虑

于是

⑶问:“何以( )战?”公曰:“衣食所安( ),弗( )敢专( )也,必以分人。”对曰:“小惠( )未

遍( ),民弗从( )也。”

凭、靠

安身

不

独自享有

恩惠

遍及,普遍

顺从、听从

曹刿问庄公:“您凭什么(跟齐国)作战?”鲁庄公说:“衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定拿来分给别人。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,(所以)老百姓是不会听从你的。”

⑷公曰:“牺牲玉帛,弗敢加( )也,必以

信( )。”对曰:“小信未孚( ),神弗福( )也。”

虚夸,夸大

实情

使信服

赐福、保佑

鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报夸大,一定要对神说实话。”曹刿回答说:“这点诚意难以使人信服。神是不会保佑你的。”

⑸公曰:“小大之狱( ),虽( )不能察( ),必以情( )。”对曰:“忠( )之属( )也。可以( )一战。战则( )请( )从。”

鲁庄公说:“大大小小的案件,虽然不能

件件都了解得清楚,但一定要根据自己的诚心处理”曹刿回答说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许(我)跟您去。”

诉讼事件

虽然

明察

诚心

尽力做好分内的事

类

可以凭借

就

请允许我

⑹公与之乘,战于长勺。公将鼓( )之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”

击鼓进军

鲁庄公和他共乘一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军。曹刿说:“(现在)不行。”齐军第三次击鼓后。曹刿说:“(现在)行了。”

⑺齐师败绩( )。公将驰( )之。刿曰:“未可。”下视其辙( ),登轼( )而望之,曰:“可矣。”遂( )逐( )齐师。

大败

驱车追赶

车轮碾出的痕迹

古代车子前面的横木

于是

追赶、追击

齐军大败。鲁庄公正要下令追击。曹刿说:“还不行。”(说完就)下车去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

⑻既( )克,公问其故( )。对曰:“夫( )战,勇气也。一鼓作( )气,再( )而衰( ),三而竭( )。彼竭我盈( ),故克( )之。”

已经

原因、缘故

发语词

鼓起

第二次

减少

穷尽

士气正旺盛

战胜

打了胜战以后,鲁庄公问曹刿取胜的原因。曹刿回答说:“作战,要靠勇气。第一次击鼓能鼓起士兵们的勇气。第二次击鼓,士气就减弱了,第三次击鼓时士气已经穷尽了。他们(士气)已经穷尽而我们的(士气)正旺盛,所以战胜了他们。

⑼“夫大国,难测( )也,惧( )有伏( )焉。吾视其辙乱,望其旗靡( ),故逐之。”

推测、估计

害怕、担心

埋伏

倒下

(齐是)大国,难以摸清(它的情况)。恐怕有埋伏,我看到他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以下令追击他们。”

3、问题探究

⑴用课文语句填空。

①文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:

____________、____________。

②曹刿求见鲁庄公的主要原因:

______________________________________。

③ “忠之属也”具体指:

______________________________________。

请见

请从

肉食者鄙,未能远谋

小大之狱,虽不能察,必以情

⑵研习课文。

1.同乡人的话语有什么作用?

用乡人的话与曹刿进行对比,写出了乡人对国事的漠不关心,突出了曹刿的爱国热情和强烈责任感!

2.曹刿为什么肯定了鲁庄公处理“小大之狱”“必以情”的做法?

曹刿认为取信于民是战争胜利的先决条件,而避免冤假错案实际上就是维护了百姓的利益。

3.本文仅用二百余字却写了长勺之战的全过程,想一想:作者是怎样安排详略的?这样安排有什么好处?

本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋”。

4.综合全文,曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。

①政治方面:认为取信于民是作战取胜的先决条件。

②军事方面:善于把握进攻和追击的时机。

(或适时出击,适时追击)

5.对“未可”、“可矣”的原因,作者为什么要安排在战后解释?

因为战场上没有时间解释。这样写更能表现曹刿在战场上的果断、指挥若定的品质,同时也能造成悬念。

6.根据曹刿在战前、战中、战后的表现,我们可以看出他是一个怎样的人?

1)齐师伐我,曹刿请见,表现他的爱国热情。

2)曹刿问战,明白政治上取信于民是作战的先决条件,

表现他的政治远见。

3)曹刿参战、论战,能掌握将士心理,能观察敌情,把握战机,知己知彼,百战不殆,表现他卓越的军事才能和过人的谋略。

7.根据鲁庄公在战前、战中、战后的表现,我们可以看出他是一个怎样的人?

课文集中体现了鲁庄公作为国君见识的“鄙”。

1)鲁庄公把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上无能、目光短浅;

2)他急于求战,急于攻击,说明他军事上的无知。

3)“既克,公问其故”战胜了还不知什么原因,足以证明鲁庄公之鄙。

4)但鲁庄公也有优点:鲁庄公备战见曹刿,三问三答,

实事求是,虚心听意见;庄公作战用曹刿,并亲自参与

打仗,表现他礼贤下士,任人唯贤;庄公战后问曹刿,

表现他为求真知而不耻下问。

综合以上,可以得出鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能和政治才能的君主。(心有余而智不足)

课后积累:

利于国者爱之,害于国者恶之。——晏婴

常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁

爱国如饥渴。——班固

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

以身许国,何事不敢为?——岳飞

天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

曹刿论战

左传

学习目标:

一.解决字义句译,反复朗读直到能熟练背诵。

二.了解曹刿和鲁庄公的形象及鲁国以弱胜强的原因。

《左传》是我国古代第一部叙事较完备的编年体史书。相传是春秋末年左丘明解说《春秋》的一部著作(由于《春秋》记事过简,近于大事年表,一般人难以读懂,而《左传》叙事较为详细,所以后人又称《左传》为《左氏春秋》)。其中记载着春秋时代各国的内政、外交、军事等方面的活动。原书名为《左氏春秋》,汉以后称为《春秋左氏传》,简称《左传》。这部书既是一部比较完整的历史著作,也是一部相当精彩的散文著作。

背景介绍:齐襄公在国内做了一些坏事,他的弟弟公子小白和公子纠恐怕被连累,离开齐国避祸。公元前685年齐国发生内乱,国君被杀,住在鲁国的公子纠和住在莒[jǔ]国的公子小白都抢着先赶回齐国,想做国君。鲁庄公派兵护送公子纠回去,哪知公子小白抢先赶回了齐国,做了国君,就是齐桓公。齐桓公起兵迎击。当时齐强鲁弱,鲁军大败,齐桓公胁迫鲁庄公杀了公子纠。从此两国结下深仇大恨。鲁庄公十年的春天,齐再次兴兵攻鲁,战于长勺。

1、把下面红色子的注音标注在课文相应的地方。

刿( ) 又何间焉( )

鄙( ) 弗敢专也( )

小惠未徧 ( ) 玉帛( )

小信未孚( ) 公与之乘( )

辙( ) 夫战( )

轼( ) 旗靡( )

guì

jiàn

bǐ

fú

biàn

bó

fú

chéng

zhé

fú

shì

mǐ

2、研读课文,先解释加点字词,再翻译句子。

⑴十年春,齐师伐( )我。公将战,曹刿请( )。

进攻

请求接见

(鲁庄公)十年的春天,齐国的军队攻打我们(鲁国)。鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。

⑵其乡人曰:“肉食者( )谋( )之,又何间( )焉?”刿曰:“肉食者鄙( ),未能远谋( )。”乃( )入见。

他的同乡说:“(这是) 当权者谋划的事,你又何必参与呢?”曹刿回答说:“当权者目光短浅,不能深谋远虑。”于是(进朝廷)去见(鲁庄公)。

当权者

谋划

参与

目光短浅

深谋远虑

于是

⑶问:“何以( )战?”公曰:“衣食所安( ),弗( )敢专( )也,必以分人。”对曰:“小惠( )未

遍( ),民弗从( )也。”

凭、靠

安身

不

独自享有

恩惠

遍及,普遍

顺从、听从

曹刿问庄公:“您凭什么(跟齐国)作战?”鲁庄公说:“衣食这类用来安身的东西,不敢独自享受,一定拿来分给别人。”曹刿回答说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,(所以)老百姓是不会听从你的。”

⑷公曰:“牺牲玉帛,弗敢加( )也,必以

信( )。”对曰:“小信未孚( ),神弗福( )也。”

虚夸,夸大

实情

使信服

赐福、保佑

鲁庄公说:“祭祀用的猪牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报夸大,一定要对神说实话。”曹刿回答说:“这点诚意难以使人信服。神是不会保佑你的。”

⑸公曰:“小大之狱( ),虽( )不能察( ),必以情( )。”对曰:“忠( )之属( )也。可以( )一战。战则( )请( )从。”

鲁庄公说:“大大小小的案件,虽然不能

件件都了解得清楚,但一定要根据自己的诚心处理”曹刿回答说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许(我)跟您去。”

诉讼事件

虽然

明察

诚心

尽力做好分内的事

类

可以凭借

就

请允许我

⑹公与之乘,战于长勺。公将鼓( )之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”

击鼓进军

鲁庄公和他共乘一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军。曹刿说:“(现在)不行。”齐军第三次击鼓后。曹刿说:“(现在)行了。”

⑺齐师败绩( )。公将驰( )之。刿曰:“未可。”下视其辙( ),登轼( )而望之,曰:“可矣。”遂( )逐( )齐师。

大败

驱车追赶

车轮碾出的痕迹

古代车子前面的横木

于是

追赶、追击

齐军大败。鲁庄公正要下令追击。曹刿说:“还不行。”(说完就)下车去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

⑻既( )克,公问其故( )。对曰:“夫( )战,勇气也。一鼓作( )气,再( )而衰( ),三而竭( )。彼竭我盈( ),故克( )之。”

已经

原因、缘故

发语词

鼓起

第二次

减少

穷尽

士气正旺盛

战胜

打了胜战以后,鲁庄公问曹刿取胜的原因。曹刿回答说:“作战,要靠勇气。第一次击鼓能鼓起士兵们的勇气。第二次击鼓,士气就减弱了,第三次击鼓时士气已经穷尽了。他们(士气)已经穷尽而我们的(士气)正旺盛,所以战胜了他们。

⑼“夫大国,难测( )也,惧( )有伏( )焉。吾视其辙乱,望其旗靡( ),故逐之。”

推测、估计

害怕、担心

埋伏

倒下

(齐是)大国,难以摸清(它的情况)。恐怕有埋伏,我看到他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以下令追击他们。”

3、问题探究

⑴用课文语句填空。

①文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:

____________、____________。

②曹刿求见鲁庄公的主要原因:

______________________________________。

③ “忠之属也”具体指:

______________________________________。

请见

请从

肉食者鄙,未能远谋

小大之狱,虽不能察,必以情

⑵研习课文。

1.同乡人的话语有什么作用?

用乡人的话与曹刿进行对比,写出了乡人对国事的漠不关心,突出了曹刿的爱国热情和强烈责任感!

2.曹刿为什么肯定了鲁庄公处理“小大之狱”“必以情”的做法?

曹刿认为取信于民是战争胜利的先决条件,而避免冤假错案实际上就是维护了百姓的利益。

3.本文仅用二百余字却写了长勺之战的全过程,想一想:作者是怎样安排详略的?这样安排有什么好处?

本文以曹刿为中心,详细描写了他在战前、战中、战后的表现;对于战争双方的对峙、交锋等则略写。这样安排,突出了曹刿的“远谋”。

4.综合全文,曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。

①政治方面:认为取信于民是作战取胜的先决条件。

②军事方面:善于把握进攻和追击的时机。

(或适时出击,适时追击)

5.对“未可”、“可矣”的原因,作者为什么要安排在战后解释?

因为战场上没有时间解释。这样写更能表现曹刿在战场上的果断、指挥若定的品质,同时也能造成悬念。

6.根据曹刿在战前、战中、战后的表现,我们可以看出他是一个怎样的人?

1)齐师伐我,曹刿请见,表现他的爱国热情。

2)曹刿问战,明白政治上取信于民是作战的先决条件,

表现他的政治远见。

3)曹刿参战、论战,能掌握将士心理,能观察敌情,把握战机,知己知彼,百战不殆,表现他卓越的军事才能和过人的谋略。

7.根据鲁庄公在战前、战中、战后的表现,我们可以看出他是一个怎样的人?

课文集中体现了鲁庄公作为国君见识的“鄙”。

1)鲁庄公把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上无能、目光短浅;

2)他急于求战,急于攻击,说明他军事上的无知。

3)“既克,公问其故”战胜了还不知什么原因,足以证明鲁庄公之鄙。

4)但鲁庄公也有优点:鲁庄公备战见曹刿,三问三答,

实事求是,虚心听意见;庄公作战用曹刿,并亲自参与

打仗,表现他礼贤下士,任人唯贤;庄公战后问曹刿,

表现他为求真知而不耻下问。

综合以上,可以得出鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能和政治才能的君主。(心有余而智不足)

课后积累:

利于国者爱之,害于国者恶之。——晏婴

常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁

爱国如饥渴。——班固

捐躯赴国难,视死忽如归。——曹植

以身许国,何事不敢为?——岳飞

天下兴亡,匹夫有责。——顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。——林则徐

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读