第6课动荡的春秋时期 习题课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第6课动荡的春秋时期 习题课件(27张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第6课 动荡的春秋时期

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

知道春秋时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

知识梳理

铁制农具和牛耕

冶铁业

市场

金属

动荡的春秋时期

分封制

周王室

竞相称霸

尊王攘夷

动荡的春秋时期

齐桓公

吴国和越国

民族交融

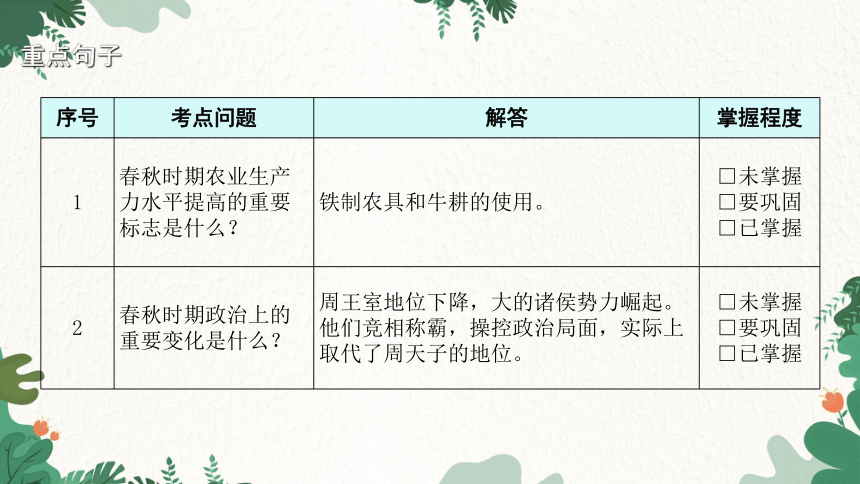

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是什么? 铁制农具和牛耕的使用。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

2 春秋时期政治上的重要变化是什么? 周王室地位下降,大的诸侯势力崛起。他们竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

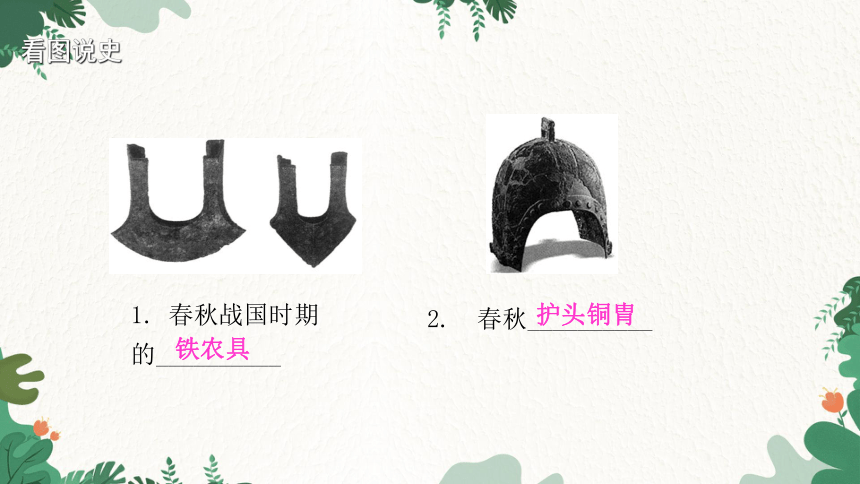

看图说史

1. 春秋战国时期的__________

铁农具

2. 春秋__________

护头铜胄

3. ______剑(上)与_______矛(下)

勾践

4. 春秋时期穿有

鼻环的牛尊

夫差

易错知识点

1.周朝分为西周和东周,东周又分为春秋和战国两个时期。

2.“尊王攘夷”中的“尊王”是指表面上尊崇周天子,实际上是利用周天子的影响号令诸侯;“攘夷”指抵御周边少数民族的袭扰,能赢得华夏诸国的认同。

3.齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,号令诸侯,并获得周天子的认可,不是同时称霸。

随堂练习

一、单项选择题

1. 下图是一位同学在复习中国古代某一历史时期政权更迭时制作的年代标尺。从④处开始,中国历史开始进入( )

A. 夏商时期 B. 西周时期 C. 春秋时期 D. 战国时期

C

2. (2020菏泽)下列农具反映出春秋战国时期农业生产技术进步的是( )

A. 骨耜 B. 铁农具 C. 耧车 D. 曲辕犁

B

3. 春秋时期,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。这反映了( )

A. 农业生产取得巨大进步

B. 手工业生产工艺成熟

C. 商品经济得到发展

D. 统治者重视商业发展

C

4. (2020青岛)“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A. 周王室势力大减

B. 周朝即将灭亡

C. 分封制得到巩固

D. 周朝政局稳定

A

5. 春秋时期,一些诸侯国不再把土地分封给卿大夫,而是设置县、郡,并委派官员管理,职位也不再世袭,由此产生的直接影响是( )

A. 经济发展迅速 B. 诸侯国纷纷变法

C. 诸侯竞相称霸 D. 分封制逐步瓦解

6. “他任用丞相叫管仲,‘尊王攘夷’为口号,第一霸主逞威风。”该历史歌谣中的“他”是( )

A. 齐桓公 B. 晋文公 C. 楚庄王 D. 秦穆公

D

A

7. 有副对联这样写道:“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”该对联中成语“卧薪尝胆”的典故源于( )

A. 齐桓公 B. 晋文公 C. 吴王阖闾 D. 越王勾践

8. 据《高淳县志》记载,公元前541年,吴筑固城;公元前535年,楚克固城;公元前506年,吴王阖闾伐楚,烧固城宫殿。这些史料反映的情况是( )

A. 朝代更替 B. 春秋争霸

C. 战国兼并 D. 武王伐商

D

B

9. 春秋时期,齐桓公并国三十;晋献公并国十七,服国三十八;楚庄王并国二十六;秦穆公并国十二;战国初期,西周初年的将近一百个诸侯国仅余十几个。由此可知,诸侯争霸( )

A. 阻碍了社会经济进步

B. 导致了井田制的瓦解

C. 促进了国家局部统一

D. 推动了边疆地区开发

C

10. 下列生产工具按发明时间的先后顺序排列,正确的是( )

A. ①②③④ B. ②①③④

C. ②①④③ D. ③①②④

C

二、综合题

11. 春秋时期,社会发生重要的变动。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期,人们掌握了冶炼生铁的先进技术。铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能。这促进了私田的发展,牛耕渐趋普遍。牛耕技术的发展,与铁器的使用相配合,大大促进着农业生产的发展。

材料二 公元前771年,周平王迁都洛邑。从此,王权衰落,周王统治出现了危机,一些诸侯国强大起来。为了争夺更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯国之间展开长期的争霸战争。

材料三

齐桓公改革:任用管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸侯 晋文公改革:重用狐偃、赵衰等人,接受狐偃“尊王攘夷”的主张,修明内政,整饬法纪,增强军备,施惠百姓,发展生产

(1)根据材料一分析,春秋时期我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

铁制农具和牛耕的使用。

(2)结合所学知识指出,材料二中“诸侯国”产生于什么制度?“周平王迁都洛邑”后,我国古代社会进入了哪一历史时期?请分析这一时期出现诸侯争霸的主要原因。

分封制。春秋时期。周王室衰落,一些诸侯国强大起来。为了争夺土地、人口等,诸侯国间展开了争霸战争。

(3)根据材料三,归纳齐桓公与晋文公能够称霸的共同原因。关于国家治理,谈谈你的认识。

重用人才;通过改革实现国富兵强;利用“尊王攘夷”的旗号。国家要重视人才;要坚持改革创新;要建立强大的军事力量;要以民为本;要发展生产;等等。(言之有理即可)

素养提升

民族交融成为发展趋势。春秋时,中原的华夏与夷、蛮、戎、狄的区别还十分明显。如中原人束发,东夷(吴、越)人断发文身。楚人被中原人称为“南蛮”。《史记·楚世家》记载,楚王自己说:“我蛮夷也。”楚国的语言、神话都与诸夏不同。戎、狄是游牧民族。东夷、南蛮的农业粗放,不及华夏,但往来较多。

在争霸过程中,楚、吴、越不再被视为蛮夷。秦人的祖先原属东夷,春秋初年被封侯于西北之地。秦国居民中有大量被同化的西戎族。有些西北戎、狄分散进入中原各国之间的空地,到春秋战国之交已融入华夏,为日后形成汉民族奠定了基础。

——摘编自任世江《初中历史课程“点—线”解析》

(1)请拟定一个主题句来概括材料的观点。

(2)从材料所述的社会变化中,你对中华民族的形成有何认识?

战乱中,民族交融成为发展趋势。

中华民族是千百年来各个部落或民族不断发展、交融的结果,即中华民族是由多民族交融而成的。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈春秋时期诸侯争霸所产生的影响。

中原的民族和周边的民族在交往和斗争中出现了大规模的民族交融趋势;诸侯争霸引发的战争给社会带来种种灾难;争霸战争促使各诸侯国不断进行改革,实现富国强兵;在争霸的过程中,一些诸侯国被兼并,国家出现统一的趋势;等等。

拓展阅读

周朝的井田制度

周朝全国的耕地据说构成一种“井田制度”。一“井”,包括约0.16平方千米的土地,每边各以三分,割成九个等方块,每块约0.018平方千米。八家农户各耕耘外围的八块方地,并共同耕种当中一块“公地”,即公侯所领之地。这样的安排,不必全照规定一成不

变地办到,却好像已在广大的区域内施行。显然农民认为在中央地区无代价的工作有如一种公众的义务。流传所及,今日中文字里公众之“公”也与公侯之“公”无别。

“井田制度”是“间架性设计”的代表。间架性设计是来自标准化的要求。这种方式影响此后3 000多年的中国政治。它意味着国家和社会结构是可以人为地创造出来的,同时也导致上层设计的形式远比下层运作的实质更为重要的统治习惯。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第6课 动荡的春秋时期

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

知道春秋时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

知识梳理

铁制农具和牛耕

冶铁业

市场

金属

动荡的春秋时期

分封制

周王室

竞相称霸

尊王攘夷

动荡的春秋时期

齐桓公

吴国和越国

民族交融

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是什么? 铁制农具和牛耕的使用。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

2 春秋时期政治上的重要变化是什么? 周王室地位下降,大的诸侯势力崛起。他们竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

看图说史

1. 春秋战国时期的__________

铁农具

2. 春秋__________

护头铜胄

3. ______剑(上)与_______矛(下)

勾践

4. 春秋时期穿有

鼻环的牛尊

夫差

易错知识点

1.周朝分为西周和东周,东周又分为春秋和战国两个时期。

2.“尊王攘夷”中的“尊王”是指表面上尊崇周天子,实际上是利用周天子的影响号令诸侯;“攘夷”指抵御周边少数民族的袭扰,能赢得华夏诸国的认同。

3.齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王等先后称霸,号令诸侯,并获得周天子的认可,不是同时称霸。

随堂练习

一、单项选择题

1. 下图是一位同学在复习中国古代某一历史时期政权更迭时制作的年代标尺。从④处开始,中国历史开始进入( )

A. 夏商时期 B. 西周时期 C. 春秋时期 D. 战国时期

C

2. (2020菏泽)下列农具反映出春秋战国时期农业生产技术进步的是( )

A. 骨耜 B. 铁农具 C. 耧车 D. 曲辕犁

B

3. 春秋时期,很多城市出现了商品交换市场,金属货币被更多地使用。这反映了( )

A. 农业生产取得巨大进步

B. 手工业生产工艺成熟

C. 商品经济得到发展

D. 统治者重视商业发展

C

4. (2020青岛)“当时(春秋时期)的大小国家,在名义上都承认周王的共主地位,但周王的实权早已消灭,只有霸主才能左右当时的政局。”这反映了( )

A. 周王室势力大减

B. 周朝即将灭亡

C. 分封制得到巩固

D. 周朝政局稳定

A

5. 春秋时期,一些诸侯国不再把土地分封给卿大夫,而是设置县、郡,并委派官员管理,职位也不再世袭,由此产生的直接影响是( )

A. 经济发展迅速 B. 诸侯国纷纷变法

C. 诸侯竞相称霸 D. 分封制逐步瓦解

6. “他任用丞相叫管仲,‘尊王攘夷’为口号,第一霸主逞威风。”该历史歌谣中的“他”是( )

A. 齐桓公 B. 晋文公 C. 楚庄王 D. 秦穆公

D

A

7. 有副对联这样写道:“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”该对联中成语“卧薪尝胆”的典故源于( )

A. 齐桓公 B. 晋文公 C. 吴王阖闾 D. 越王勾践

8. 据《高淳县志》记载,公元前541年,吴筑固城;公元前535年,楚克固城;公元前506年,吴王阖闾伐楚,烧固城宫殿。这些史料反映的情况是( )

A. 朝代更替 B. 春秋争霸

C. 战国兼并 D. 武王伐商

D

B

9. 春秋时期,齐桓公并国三十;晋献公并国十七,服国三十八;楚庄王并国二十六;秦穆公并国十二;战国初期,西周初年的将近一百个诸侯国仅余十几个。由此可知,诸侯争霸( )

A. 阻碍了社会经济进步

B. 导致了井田制的瓦解

C. 促进了国家局部统一

D. 推动了边疆地区开发

C

10. 下列生产工具按发明时间的先后顺序排列,正确的是( )

A. ①②③④ B. ②①③④

C. ②①④③ D. ③①②④

C

二、综合题

11. 春秋时期,社会发生重要的变动。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期,人们掌握了冶炼生铁的先进技术。铁器的使用使大规模开垦荒地成为可能。这促进了私田的发展,牛耕渐趋普遍。牛耕技术的发展,与铁器的使用相配合,大大促进着农业生产的发展。

材料二 公元前771年,周平王迁都洛邑。从此,王权衰落,周王统治出现了危机,一些诸侯国强大起来。为了争夺更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯国之间展开长期的争霸战争。

材料三

齐桓公改革:任用管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,打着“尊天子,攘四夷”的旗号,号令诸侯 晋文公改革:重用狐偃、赵衰等人,接受狐偃“尊王攘夷”的主张,修明内政,整饬法纪,增强军备,施惠百姓,发展生产

(1)根据材料一分析,春秋时期我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

铁制农具和牛耕的使用。

(2)结合所学知识指出,材料二中“诸侯国”产生于什么制度?“周平王迁都洛邑”后,我国古代社会进入了哪一历史时期?请分析这一时期出现诸侯争霸的主要原因。

分封制。春秋时期。周王室衰落,一些诸侯国强大起来。为了争夺土地、人口等,诸侯国间展开了争霸战争。

(3)根据材料三,归纳齐桓公与晋文公能够称霸的共同原因。关于国家治理,谈谈你的认识。

重用人才;通过改革实现国富兵强;利用“尊王攘夷”的旗号。国家要重视人才;要坚持改革创新;要建立强大的军事力量;要以民为本;要发展生产;等等。(言之有理即可)

素养提升

民族交融成为发展趋势。春秋时,中原的华夏与夷、蛮、戎、狄的区别还十分明显。如中原人束发,东夷(吴、越)人断发文身。楚人被中原人称为“南蛮”。《史记·楚世家》记载,楚王自己说:“我蛮夷也。”楚国的语言、神话都与诸夏不同。戎、狄是游牧民族。东夷、南蛮的农业粗放,不及华夏,但往来较多。

在争霸过程中,楚、吴、越不再被视为蛮夷。秦人的祖先原属东夷,春秋初年被封侯于西北之地。秦国居民中有大量被同化的西戎族。有些西北戎、狄分散进入中原各国之间的空地,到春秋战国之交已融入华夏,为日后形成汉民族奠定了基础。

——摘编自任世江《初中历史课程“点—线”解析》

(1)请拟定一个主题句来概括材料的观点。

(2)从材料所述的社会变化中,你对中华民族的形成有何认识?

战乱中,民族交融成为发展趋势。

中华民族是千百年来各个部落或民族不断发展、交融的结果,即中华民族是由多民族交融而成的。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈春秋时期诸侯争霸所产生的影响。

中原的民族和周边的民族在交往和斗争中出现了大规模的民族交融趋势;诸侯争霸引发的战争给社会带来种种灾难;争霸战争促使各诸侯国不断进行改革,实现富国强兵;在争霸的过程中,一些诸侯国被兼并,国家出现统一的趋势;等等。

拓展阅读

周朝的井田制度

周朝全国的耕地据说构成一种“井田制度”。一“井”,包括约0.16平方千米的土地,每边各以三分,割成九个等方块,每块约0.018平方千米。八家农户各耕耘外围的八块方地,并共同耕种当中一块“公地”,即公侯所领之地。这样的安排,不必全照规定一成不

变地办到,却好像已在广大的区域内施行。显然农民认为在中央地区无代价的工作有如一种公众的义务。流传所及,今日中文字里公众之“公”也与公侯之“公”无别。

“井田制度”是“间架性设计”的代表。间架性设计是来自标准化的要求。这种方式影响此后3 000多年的中国政治。它意味着国家和社会结构是可以人为地创造出来的,同时也导致上层设计的形式远比下层运作的实质更为重要的统治习惯。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史