六年级上册语文语文园地二课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 六年级上册语文语文园地二课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-11 18:16:38 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

语文园地二

统编版小学语文六年级上册

想一想

本单元有课文写到大场面,回忆一下,有哪些?

这些场面描写都运用到了哪一个方法?联系课文内容说一说。

点面结合

说一说

在平时的阅读中,你是否也读到过这样的场面描写?说一说作者是如何写这些场面的。

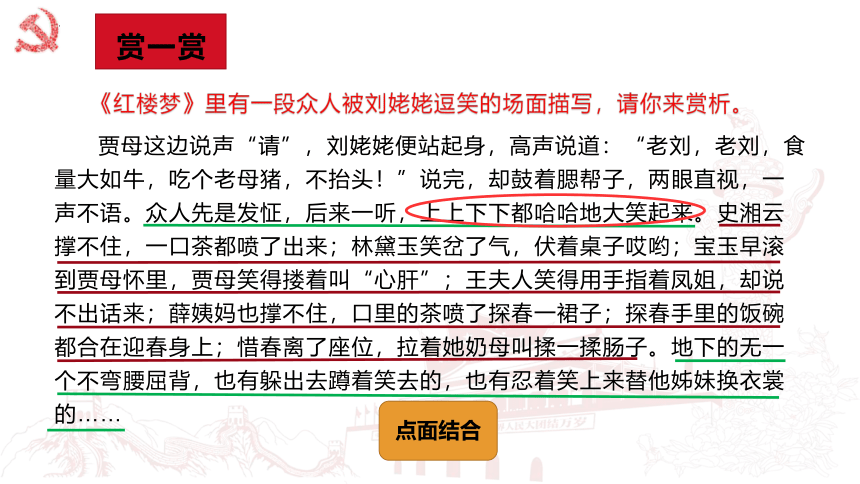

赏一赏

《红楼梦》里有一段众人被刘姥姥逗笑的场面描写,请你来赏析。

贾母这边说声“请”,刘姥姥便站起身,高声说道:“老刘,老刘,食量大如牛,吃个老母猪,不抬头!”说完,却鼓着腮帮子,两眼直视,一声不语。众人先是发怔,后来一听,上上下下都哈哈地大笑起来。史湘云撑不住,一口茶都喷了出来;林黛玉笑岔了气,伏着桌子哎哟;宝玉早滚到贾母怀里,贾母笑得搂着叫“心肝”;王夫人笑得用手指着凤姐,却说不出话来;薛姨妈也撑不住,口里的茶喷了探春一裙子;探春手里的饭碗都合在迎春身上;惜春离了座位,拉着她奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的……

点面结合

写一写

在自己的习作中,你是怎样写场面的?

1.以“跳绳”为题,注意人物群像的刻画;

2.以“争论”为题,写大家争论的场面;

3.以“铃声响起时”为题,写教室里的画面;

4.以“放学了”为题,写校门口的画面。

人物群像描写

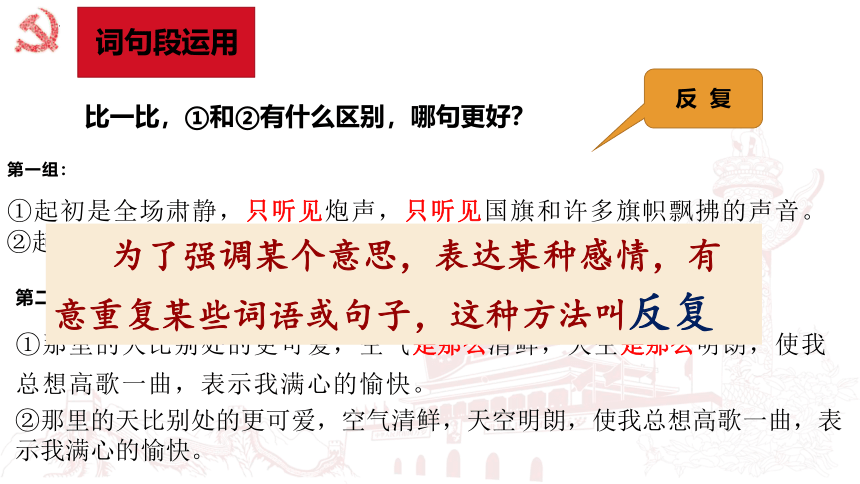

第一组:

①起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音。

②起初是全场肃静,只听见炮声与国旗和许多旗帜飘拂的声音。

反 复

词句段运用

比一比,①和②有什么区别,哪句更好?

第二组:

①那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

②那里的天比别处的更可爱,空气清鲜,天空明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

为了强调某个意思,表达某种感情,有意重复某些词语或句子,这种方法叫反复

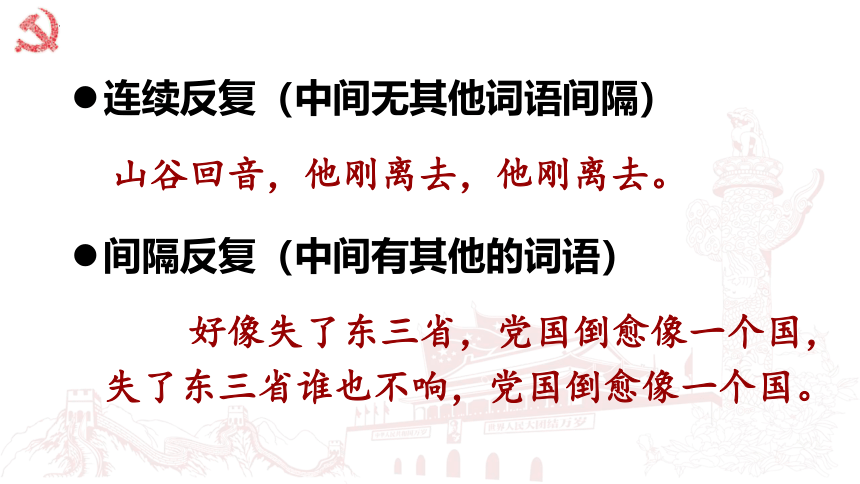

连续反复(中间无其他词语间隔)

山谷回音,他刚离去,他刚离去。

间隔反复(中间有其他的词语)

好像失了东三省,党国倒愈像一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈像一个国。

提示语

第一组:

①清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后有人说:“多好啊!”

②清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”

第二组:

①“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我说。

②“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我婉言谢绝了伙伴的邀请。

用“赞叹”“婉言谢绝”代替了“说”;

我还想到了“谈论、窃窃私语、讲解、讨论、倾诉、呼喊、叫嚷、侃侃而谈、娓娓道来、议论纷纷……”;

也可以不用“说”的词。如:用人物的神态和行为去“说”。

第三组:

①”既然这样,你以后再也不要来找我玩了!”话一出口,我就后悔了。

②妈妈俯下身子盯着我的眼睛,一脸焦急:“你的眼睛怎么肿了?”

神态动作

心理活动

练一练,在括号中填入合适的词

一天,放学的铃声刚响,杨丁就第一个冲出教室。他担心自己被老师留下来补昨天未完成的作业。然而,怕什么来什么——他才冲出教室,就和老师碰了个面对面。

“站住,作业补完了吗,就想往家跑?”杨老师脸上笑眯眯地( )。

“站住,作业补完了吗,就想往家跑?”杨老师一声( ),往走廊中间一横,一把抓住了他,一张脸涨得通红,两只眼睛似乎要喷出火来。

小组竞赛

写人物对话时,可以有很多的词代替“说”字。举行小组竞答,每组同学都需发言,老师依次点名回答,每答出一个即可加一分,答不出或重复则不计分,看哪个小组加的分数最多。

欣赏作品,了解章法

竖式

横式

欣赏作品,了解章法

题目

题目

落款

落款

要点:

①文字写在格子中间,行与行距离均等,字与字距离均等,这是行款整齐。

②文字开头空两格,前后安排合理,这是布局合理。

③文字大小均匀。

④没有涂抹,书写正确。

⑤养成自我检视的习惯,不断提高书写水平。

指导观察,归纳方法

日积月累

鞠躬尽瘁,死而后已。 ——诸葛亮

弯着身子,表示恭敬、谨慎。

竭尽劳苦

停止

指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。

日积月累

捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植

为了解除国难献身,把死亡看作回家一样。

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。 ——李纲

祖宗留下来的土地,我们无论如何也要守住,一寸土地也不能让给别人。

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

虽然自己地位低微,但是从没忘掉忧国忧民的责任。

你想到了哪些人?

鞠躬尽瘁,死而后已。 ——诸葛亮

捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。

——李纲

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

日积月累

拓展延伸

同学们,还知道哪些赞颂爱国英雄的名言名句?

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

了却君王天下事,赢得生前身后名。——辛弃疾

烈士暮年,壮心不已。 ——曹操

常思奋不顾身,而殉国家之急。——[西汉]司马迁

祖国如有难,汝应作前锋。——陈毅

恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头。——[清]吉鸿昌

语文园地二

统编版小学语文六年级上册

想一想

本单元有课文写到大场面,回忆一下,有哪些?

这些场面描写都运用到了哪一个方法?联系课文内容说一说。

点面结合

说一说

在平时的阅读中,你是否也读到过这样的场面描写?说一说作者是如何写这些场面的。

赏一赏

《红楼梦》里有一段众人被刘姥姥逗笑的场面描写,请你来赏析。

贾母这边说声“请”,刘姥姥便站起身,高声说道:“老刘,老刘,食量大如牛,吃个老母猪,不抬头!”说完,却鼓着腮帮子,两眼直视,一声不语。众人先是发怔,后来一听,上上下下都哈哈地大笑起来。史湘云撑不住,一口茶都喷了出来;林黛玉笑岔了气,伏着桌子哎哟;宝玉早滚到贾母怀里,贾母笑得搂着叫“心肝”;王夫人笑得用手指着凤姐,却说不出话来;薛姨妈也撑不住,口里的茶喷了探春一裙子;探春手里的饭碗都合在迎春身上;惜春离了座位,拉着她奶母叫揉一揉肠子。地下的无一个不弯腰屈背,也有躲出去蹲着笑去的,也有忍着笑上来替他姊妹换衣裳的……

点面结合

写一写

在自己的习作中,你是怎样写场面的?

1.以“跳绳”为题,注意人物群像的刻画;

2.以“争论”为题,写大家争论的场面;

3.以“铃声响起时”为题,写教室里的画面;

4.以“放学了”为题,写校门口的画面。

人物群像描写

第一组:

①起初是全场肃静,只听见炮声,只听见国旗和许多旗帜飘拂的声音。

②起初是全场肃静,只听见炮声与国旗和许多旗帜飘拂的声音。

反 复

词句段运用

比一比,①和②有什么区别,哪句更好?

第二组:

①那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

②那里的天比别处的更可爱,空气清鲜,天空明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

为了强调某个意思,表达某种感情,有意重复某些词语或句子,这种方法叫反复

连续反复(中间无其他词语间隔)

山谷回音,他刚离去,他刚离去。

间隔反复(中间有其他的词语)

好像失了东三省,党国倒愈像一个国,失了东三省谁也不响,党国倒愈像一个国。

提示语

第一组:

①清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后有人说:“多好啊!”

②清明节前的一个晚上,我又漫步在广场上,忽然背后传来一声赞叹:“多好啊!”

第二组:

①“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我说。

②“我还有作业没完成,不能和你一起去玩了。”我婉言谢绝了伙伴的邀请。

用“赞叹”“婉言谢绝”代替了“说”;

我还想到了“谈论、窃窃私语、讲解、讨论、倾诉、呼喊、叫嚷、侃侃而谈、娓娓道来、议论纷纷……”;

也可以不用“说”的词。如:用人物的神态和行为去“说”。

第三组:

①”既然这样,你以后再也不要来找我玩了!”话一出口,我就后悔了。

②妈妈俯下身子盯着我的眼睛,一脸焦急:“你的眼睛怎么肿了?”

神态动作

心理活动

练一练,在括号中填入合适的词

一天,放学的铃声刚响,杨丁就第一个冲出教室。他担心自己被老师留下来补昨天未完成的作业。然而,怕什么来什么——他才冲出教室,就和老师碰了个面对面。

“站住,作业补完了吗,就想往家跑?”杨老师脸上笑眯眯地( )。

“站住,作业补完了吗,就想往家跑?”杨老师一声( ),往走廊中间一横,一把抓住了他,一张脸涨得通红,两只眼睛似乎要喷出火来。

小组竞赛

写人物对话时,可以有很多的词代替“说”字。举行小组竞答,每组同学都需发言,老师依次点名回答,每答出一个即可加一分,答不出或重复则不计分,看哪个小组加的分数最多。

欣赏作品,了解章法

竖式

横式

欣赏作品,了解章法

题目

题目

落款

落款

要点:

①文字写在格子中间,行与行距离均等,字与字距离均等,这是行款整齐。

②文字开头空两格,前后安排合理,这是布局合理。

③文字大小均匀。

④没有涂抹,书写正确。

⑤养成自我检视的习惯,不断提高书写水平。

指导观察,归纳方法

日积月累

鞠躬尽瘁,死而后已。 ——诸葛亮

弯着身子,表示恭敬、谨慎。

竭尽劳苦

停止

指勤勤恳恳,竭尽心力,到死为止。

日积月累

捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植

为了解除国难献身,把死亡看作回家一样。

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。 ——李纲

祖宗留下来的土地,我们无论如何也要守住,一寸土地也不能让给别人。

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

虽然自己地位低微,但是从没忘掉忧国忧民的责任。

你想到了哪些人?

鞠躬尽瘁,死而后已。 ——诸葛亮

捐躯赴国难,视死忽如归。 ——曹植

祖宗疆土,当以死守,不可以尺寸与人。

——李纲

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

日积月累

拓展延伸

同学们,还知道哪些赞颂爱国英雄的名言名句?

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。——文天祥

了却君王天下事,赢得生前身后名。——辛弃疾

烈士暮年,壮心不已。 ——曹操

常思奋不顾身,而殉国家之急。——[西汉]司马迁

祖国如有难,汝应作前锋。——陈毅

恨不抗日死,留作今日羞。国破尚如此,我何惜此头。——[清]吉鸿昌

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地