部编版语文七年级下册第6课《老山界》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文七年级下册第6课《老山界》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 444.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

老山界

老山界

为自由而战的人,人们将永远记住你们!

作者简介

陆定一(1906年—1996年),伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

长征时,他在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部部长。

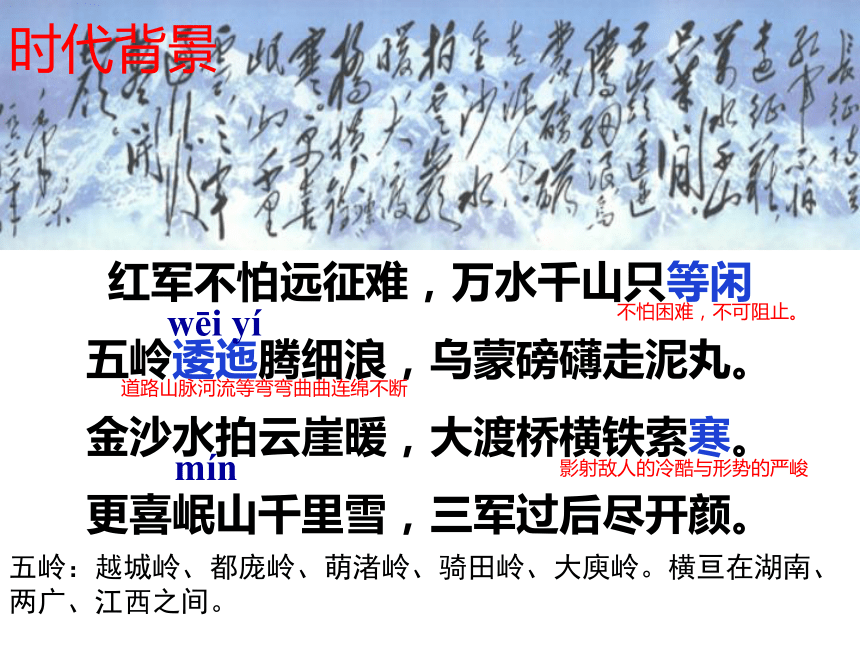

红军不怕远征难,万水千山只等闲

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

wēi yí

mín

时代背景

不怕困难,不可阻止。

道路山脉河流等弯弯曲曲连绵不断

影射敌人的冷酷与形势的严峻

五岭:越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭。横亘在湖南、两广、江西之间。

二万五千里长征简称“长征”,是第二次国内革命战争时期,中国工农红军主力从长江南北各根据地向陕北根据地进行的战略大转移。1934年10月开始,1936年10月结束。历时两年,经过11个省,行程二万五千里。1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,造成了第五次反“围剿”的失败,中央红军(第一方面军)连同后方机关人8.6万余人被迫退出中央革命根据地,分别从江西的瑞金、雩都(今于都)和福建的长汀、宁化出发,开始长征。其间经遵义会议确定了毛泽东同志的正确领导后,四渡赤水,抢渡金沙江,飞夺泸定桥,爬雪山,过草地,于1935年10月19日抵达陕北根据地保安县吴起镇,11月初与由徐海东、程子华、刘志丹率领的陕北红十五军团胜利会师。

1935年11月,贺龙、任弼时率领的红二、六军团从湖南桑植出发,开始长征,于1936年7月2日在甘孜与红四方面军会师。会师后,二、六军团改称为红二方面军。1936年10月,一、二、四方面军三大主力红军在甘肃会宁胜利会师,至此,红军长征胜利结束。虽然此时红军已不到3万人,但这是红军和中国共产党极为宝贵的精华。中国工农红军在党中央和毛泽东的正确领导下,用两年时间,长驱二万五千里,纵横十一个省,冲破国民党重兵的围追堵截,克服雪山草地的自然险阻,战胜党内分裂的危机,胜利地完成了长征。红军的长征,是世界历史上前所未有的壮举。长征的胜利标志着中国革命新局面的开始。

本文写的是红军于1934年冬翻越长征途中第一座难爬的高山——老山界的情景。

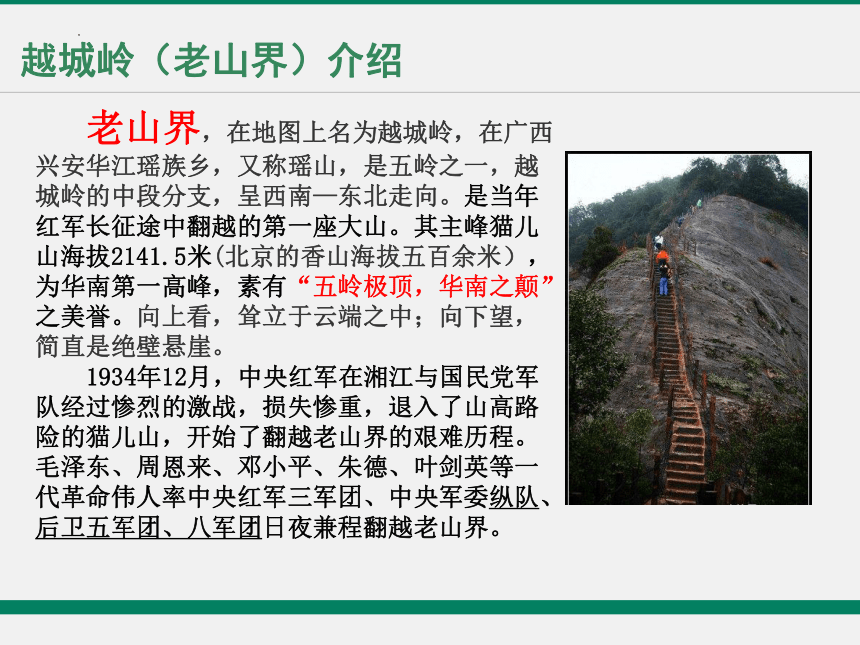

越城岭(老山界)介绍

老山界,在地图上名为越城岭,在广西兴安华江瑶族乡,又称瑶山,是五岭之一,越城岭的中段分支,呈西南—东北走向。是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰猫儿山海拔2141.5米(北京的香山海拔五百余米),为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。向上看,耸立于云端之中;向下望,简直是绝壁悬崖。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

十六字令(过老山界后不久写)

山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。

奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。

天欲堕,赖以拄其间。

形容声势、力量的巨大

补充:叙事散文

借人、事、物、景表达对人物精神、生活方式、人生态度、文化精神的情感感悟。

叙事散文:

事件+态度看法/人生感悟

叙事散文两问——

1.写了什么事件?2.表达了作者对事件的什么态度看法/人生感悟?

叙事散文阅读方法——双线梳理

1.内容梳理

(1)明“散聚” 不要被散文“松散”的表象所迷惑,要抓“神聚”的实质。 所有材料都是为中心服务。

(2)识“线索”

读文章时重点关注众多材料与中心思想的内在联系,先要识别到能把材料贯穿成一个有机整体的线索。 最常见线索:⑴以事件的发展变化为线索。⑵以人物的情感变化为线索。

(3)抓“文眼”

“文眼”是文章精要之所在,或揭示主题,或点明写作缘起。 抓住“文眼”就是抓住表现或透露作者思想感情的语句,它是全文的“纲”,抓住它再分析其他内容,就“纲举目张”了。

2.情感梳理

(1)重“情感”

要留意散文在写人叙事中表达对人物精神、生活方式、人生态度、文化精神的情感感悟,体会字里行间饱含的作者强烈的思想感情。

(2)悟“中心”

梳理人物的情感发展或变化轨迹,建立人物事件与主旨的联系,感悟文章中心。

一、整体感知

1.内容梳理

(1)识线索:

阅读并分析文章如何展开叙述?以此为线索,概括作者翻越老山界的经过。

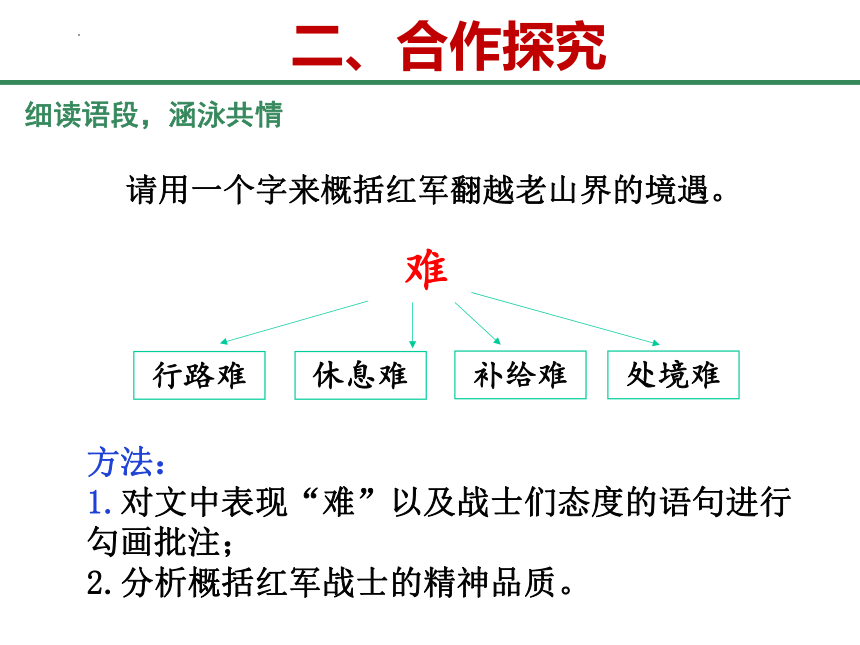

细读语段,涵泳共情

请用一个字来概括红军翻越老山界的境遇。

难

行路难

休息难

补给难

处境难

方法:

1.对文中表现“难”以及战士们态度的语句进行勾画批注;

2.分析概括红军战士的精神品质。

二、合作探究

行路难

“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”

分析:火把排到天空,写出了山之高;火把照着人的脸,就在脚底下,写出了队伍中人员的密集,以及山之陡。红军夜行,攀着陡峭的高山,还要一只手举着火把,可见其艰难。

行路难

“也就是所谓的雷公岩,果然陡极了,几乎是九十度的垂直石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。”

分析:几乎是九十度,可见岩石之陡峭;旁边就是悬崖,给人带来了极大的心理压力;一尺多宽的路,大部队行军,坠入悬崖的风险很大。红军承受着身体和心理的双重压力。

行路难:

大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑、奋勇登山。

休息难

“路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。”

分析:睡在悬崖峭壁上,本就有着生命危险;同时席地而睡,石头坑洼不平,把人硌得生疼,这样的条件让白天本就疲惫不堪的红军战士无法得到良好的休息。

休息难

“半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。”

分析:红军翻越老山界是在1934年冬天,在海拔如此之高的山上露宿,定会十分寒冷。红军半夜被冻醒,或者冻得根本睡不着,说明了休息难。

休息难:

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好象黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰象巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得象一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,象春蚕在咀嚼桑叶,象野马在平原上奔驰,象山泉在呜咽,象波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

酣然入梦,观赏夜景

补给难

“山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。”

“昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。肚子很饿,气力不够。”

分析:“抢了一碗就吃”,这里不能将其界定为红军不懂谦让,而是要理解在彼时彼地的状态下,红军饥寒交迫,只有吃下一些食物才能维持体力,继续行进。抢饭吃既是因为饥饿,更是为了更好地行军打仗。可即便如此,红军战士依然吃不饱饭,在食物补给上面临很大困难。

补给难:

黎明的时候被人推醒,说是准备出发。山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

又传下命令来,要队伍今天无论如何爬过这座山。因为山路很难走,一路上需要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。忙了一会,再向前进。

鼓着勇气、继续前进。

处境难

“因为山陡,伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着。”

分析:红军队伍行进本就困难重重,对于健康人而言都是极大考验,更何况还要带着伤病员,需要人力照料,这使得整个队伍的处境变得更加艰难。

处境难

“机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。”

分析:红军一路上都遭受着敌人的围追堵截,在物资不足、人员伤病、路途艰险的情况下,同时还要应对敌人的攻击,边走边打仗,处境十分艰难。

处境难:

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢

到了山顶,已经是下午两点多钟。我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上某年某月某日,红军北上抗日,路过此处。

毫不畏惧、嘲笑敌机 。

困难情况 战士态度

“向上看···就在脚底下。”“陡极了···只有一尺多宽。”山路险峻,悬崖峭壁。

“路只有一尺来宽···不就骨碌下去了么”,“寒气逼人···浑身打着颤”,“露宿峭壁,半夜冻醒。

”肚子很饿,气力不够“,粮食奇缺,肚子饥饿。

”伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着“,”机关枪声很密“,伤病员多,敌人追击。

“都想努一把力,好快些翻过山去”,没有丝毫的胆怯。

“横着心躺下去”,毫无怨言。

“鼓着勇气前进”,忍饥爬山。

“慰问和帮助伤员病员”,讥笑敌人飞机的无能。

红军战士

不怕艰难险阻的顽强意志

英勇的精神

革命乐观主义精神

行路难

休息难

补给难

处境难

(2)抓文眼

“我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。”

“老山界是我们长征中所过的第一座难走的山。但是我们走过了金沙江、大渡河、雪山、草地以后,才觉得老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很。 ”

2.情感梳理——明“散聚”,悟中心

事件:红军翻越老山界的经过

态度看法/人生感悟:

表达对具有坚强意志、英勇精神、乐观态度红军队伍的赞扬!

赏析景物描写,把握作者感情

物本无情人有情。——程大昌《浣溪沙》

一切景语皆情语。——王国维《人间词话》

默读课文,圈画出红军上山、宿营、下山过程中的景物描写,批注赏析其中蕴含了作者怎样的情感?

二、合作探究

赏析景物描写,把握作者感情

第12段:满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

“奇观”奇在哪里?“奇观”一词蕴含着作者怎样的思想感情?

赏析景物描写,把握作者感情

这段写景,“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”准确又形象的写出了山路的陡峭,表现红军丝毫没有被这样的艰险吓倒。“奇观”不仅指眼前之景,更指的是具有宏伟气势的红军队伍。蕴含着作者对红军坚强的革命意志和乐观主义的精神的赞颂。

赏析景物描写,把握作者感情

第22段:半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

赏析景物描写,把握作者感情

既写出夜晚在山间休息,寒气逼人,刺入肌骨,浑身打颤,难以入眠的艰苦条件;

又传递出在这样的环境中,红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。刻画了红军战士革命乐观主义的形象。

赏析景物描写,把握作者感情

第31段:路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。

赏析景物描写,把握作者感情

景色:明朗、清丽。

表达了克服困难、翻越高山后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,也展现了一种前景光明的意境,传递出乐观的态度。

三、布置作业

本文“之”字奇观,半夜赏景等段落通过细腻的描写,充满了浓郁的抒情气息。

你的家乡是什么样的?你对它怀有怎样的情感?请通过描写家乡的景色、物产、风俗等抒发你对家乡的情感,200字左右。

老山界

老山界

为自由而战的人,人们将永远记住你们!

作者简介

陆定一(1906年—1996年),伟大的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家,中国共产党宣传思想阵线杰出的领导人。

长征时,他在红军第一方面军“红章”纵队政治宣传部工作,后任红军总政治部宣传部部长。

红军不怕远征难,万水千山只等闲

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

wēi yí

mín

时代背景

不怕困难,不可阻止。

道路山脉河流等弯弯曲曲连绵不断

影射敌人的冷酷与形势的严峻

五岭:越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭。横亘在湖南、两广、江西之间。

二万五千里长征简称“长征”,是第二次国内革命战争时期,中国工农红军主力从长江南北各根据地向陕北根据地进行的战略大转移。1934年10月开始,1936年10月结束。历时两年,经过11个省,行程二万五千里。1934年10月,由于王明“左”倾冒险主义的错误领导,造成了第五次反“围剿”的失败,中央红军(第一方面军)连同后方机关人8.6万余人被迫退出中央革命根据地,分别从江西的瑞金、雩都(今于都)和福建的长汀、宁化出发,开始长征。其间经遵义会议确定了毛泽东同志的正确领导后,四渡赤水,抢渡金沙江,飞夺泸定桥,爬雪山,过草地,于1935年10月19日抵达陕北根据地保安县吴起镇,11月初与由徐海东、程子华、刘志丹率领的陕北红十五军团胜利会师。

1935年11月,贺龙、任弼时率领的红二、六军团从湖南桑植出发,开始长征,于1936年7月2日在甘孜与红四方面军会师。会师后,二、六军团改称为红二方面军。1936年10月,一、二、四方面军三大主力红军在甘肃会宁胜利会师,至此,红军长征胜利结束。虽然此时红军已不到3万人,但这是红军和中国共产党极为宝贵的精华。中国工农红军在党中央和毛泽东的正确领导下,用两年时间,长驱二万五千里,纵横十一个省,冲破国民党重兵的围追堵截,克服雪山草地的自然险阻,战胜党内分裂的危机,胜利地完成了长征。红军的长征,是世界历史上前所未有的壮举。长征的胜利标志着中国革命新局面的开始。

本文写的是红军于1934年冬翻越长征途中第一座难爬的高山——老山界的情景。

越城岭(老山界)介绍

老山界,在地图上名为越城岭,在广西兴安华江瑶族乡,又称瑶山,是五岭之一,越城岭的中段分支,呈西南—东北走向。是当年红军长征途中翻越的第一座大山。其主峰猫儿山海拔2141.5米(北京的香山海拔五百余米),为华南第一高峰,素有“五岭极顶,华南之颠”之美誉。向上看,耸立于云端之中;向下望,简直是绝壁悬崖。

1934年12月,中央红军在湘江与国民党军队经过惨烈的激战,损失惨重,退入了山高路险的猫儿山,开始了翻越老山界的艰难历程。毛泽东、周恩来、邓小平、朱德、叶剑英等一代革命伟人率中央红军三军团、中央军委纵队、后卫五军团、八军团日夜兼程翻越老山界。

十六字令(过老山界后不久写)

山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。

山,倒海翻江卷巨澜。

奔腾急,万马战犹酣。

山,刺破青天锷未残。

天欲堕,赖以拄其间。

形容声势、力量的巨大

补充:叙事散文

借人、事、物、景表达对人物精神、生活方式、人生态度、文化精神的情感感悟。

叙事散文:

事件+态度看法/人生感悟

叙事散文两问——

1.写了什么事件?2.表达了作者对事件的什么态度看法/人生感悟?

叙事散文阅读方法——双线梳理

1.内容梳理

(1)明“散聚” 不要被散文“松散”的表象所迷惑,要抓“神聚”的实质。 所有材料都是为中心服务。

(2)识“线索”

读文章时重点关注众多材料与中心思想的内在联系,先要识别到能把材料贯穿成一个有机整体的线索。 最常见线索:⑴以事件的发展变化为线索。⑵以人物的情感变化为线索。

(3)抓“文眼”

“文眼”是文章精要之所在,或揭示主题,或点明写作缘起。 抓住“文眼”就是抓住表现或透露作者思想感情的语句,它是全文的“纲”,抓住它再分析其他内容,就“纲举目张”了。

2.情感梳理

(1)重“情感”

要留意散文在写人叙事中表达对人物精神、生活方式、人生态度、文化精神的情感感悟,体会字里行间饱含的作者强烈的思想感情。

(2)悟“中心”

梳理人物的情感发展或变化轨迹,建立人物事件与主旨的联系,感悟文章中心。

一、整体感知

1.内容梳理

(1)识线索:

阅读并分析文章如何展开叙述?以此为线索,概括作者翻越老山界的经过。

细读语段,涵泳共情

请用一个字来概括红军翻越老山界的境遇。

难

行路难

休息难

补给难

处境难

方法:

1.对文中表现“难”以及战士们态度的语句进行勾画批注;

2.分析概括红军战士的精神品质。

二、合作探究

行路难

“向上看,火把在头顶上一点点排到天空;向下看,简直是绝壁,火把照着人的脸,就在脚底下。”

分析:火把排到天空,写出了山之高;火把照着人的脸,就在脚底下,写出了队伍中人员的密集,以及山之陡。红军夜行,攀着陡峭的高山,还要一只手举着火把,可见其艰难。

行路难

“也就是所谓的雷公岩,果然陡极了,几乎是九十度的垂直石梯,只有一尺多宽;旁边就是悬崖,虽然不很深,但也够怕人的。”

分析:几乎是九十度,可见岩石之陡峭;旁边就是悬崖,给人带来了极大的心理压力;一尺多宽的路,大部队行军,坠入悬崖的风险很大。红军承受着身体和心理的双重压力。

行路难:

大家都知道这座山是怎样地陡了,不由浑身紧张,前后呼喊起来,都想努一把力,好快些翻过山去。

“不要掉队呀!”

“不要落后做乌龟呀!”

“我们顶着天啦!”

大家听了,哈哈地笑起来。

打趣逗笑、奋勇登山。

休息难

“路只有一尺来宽,半夜里一个翻身不就骨碌下去了吗?而且路上的石头又非常不平,睡一晚准会疼死人。”

分析:睡在悬崖峭壁上,本就有着生命危险;同时席地而睡,石头坑洼不平,把人硌得生疼,这样的条件让白天本就疲惫不堪的红军战士无法得到良好的休息。

休息难

“半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着战。”

分析:红军翻越老山界是在1934年冬天,在海拔如此之高的山上露宿,定会十分寒冷。红军半夜被冻醒,或者冻得根本睡不着,说明了休息难。

休息难:

半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好象黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰象巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得象一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,象春蚕在咀嚼桑叶,象野马在平原上奔驰,象山泉在呜咽,象波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

酣然入梦,观赏夜景

补给难

“山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。”

“昨天的晚饭,今天的早饭,都没吃饱。肚子很饿,气力不够。”

分析:“抢了一碗就吃”,这里不能将其界定为红军不懂谦让,而是要理解在彼时彼地的状态下,红军饥寒交迫,只有吃下一些食物才能维持体力,继续行进。抢饭吃既是因为饥饿,更是为了更好地行军打仗。可即便如此,红军战士依然吃不饱饭,在食物补给上面临很大困难。

补给难:

黎明的时候被人推醒,说是准备出发。山下有人送饭上来,不管三七二十一,抢了一碗就吃。

又传下命令来,要队伍今天无论如何爬过这座山。因为山路很难走,一路上需要督促前进。我们几个人又停下来,立刻写标语,分配人到山下山上各段去喊口号,演说,帮助病员和运输员。忙了一会,再向前进。

鼓着勇气、继续前进。

处境难

“因为山陡,伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着。”

分析:红军队伍行进本就困难重重,对于健康人而言都是极大考验,更何况还要带着伤病员,需要人力照料,这使得整个队伍的处境变得更加艰难。

处境难

“机关枪声很密,大概是在我们昨天出发的地方,五、八军团正跟敌人开火。”

分析:红军一路上都遭受着敌人的围追堵截,在物资不足、人员伤病、路途艰险的情况下,同时还要应对敌人的攻击,边走边打仗,处境十分艰难。

处境难:

远远地还听见敌人飞机的叹息,大概是在叹息自己的命运:为什么不到抗日的战线上去显显身手呢

到了山顶,已经是下午两点多钟。我忽然想起:将来要在这里立个纪念碑,写上某年某月某日,红军北上抗日,路过此处。

毫不畏惧、嘲笑敌机 。

困难情况 战士态度

“向上看···就在脚底下。”“陡极了···只有一尺多宽。”山路险峻,悬崖峭壁。

“路只有一尺来宽···不就骨碌下去了么”,“寒气逼人···浑身打着颤”,“露宿峭壁,半夜冻醒。

”肚子很饿,气力不够“,粮食奇缺,肚子饥饿。

”伤员病员都下了担架走,旁边需要有人搀扶着“,”机关枪声很密“,伤病员多,敌人追击。

“都想努一把力,好快些翻过山去”,没有丝毫的胆怯。

“横着心躺下去”,毫无怨言。

“鼓着勇气前进”,忍饥爬山。

“慰问和帮助伤员病员”,讥笑敌人飞机的无能。

红军战士

不怕艰难险阻的顽强意志

英勇的精神

革命乐观主义精神

行路难

休息难

补给难

处境难

(2)抓文眼

“我们完成了任务,把一个坚强的意志灌输到整个纵队每个人心中,饥饿、疲劳甚至受伤的痛苦都被这个意志克服了。”

“老山界是我们长征中所过的第一座难走的山。但是我们走过了金沙江、大渡河、雪山、草地以后,才觉得老山界的困难,比起这些地方来,还是小得很。 ”

2.情感梳理——明“散聚”,悟中心

事件:红军翻越老山界的经过

态度看法/人生感悟:

表达对具有坚强意志、英勇精神、乐观态度红军队伍的赞扬!

赏析景物描写,把握作者感情

物本无情人有情。——程大昌《浣溪沙》

一切景语皆情语。——王国维《人间词话》

默读课文,圈画出红军上山、宿营、下山过程中的景物描写,批注赏析其中蕴含了作者怎样的情感?

二、合作探究

赏析景物描写,把握作者感情

第12段:满天都是星光,火把也亮起来了。从山脚向上望,只见火把排成许多“之”字形,一直连到天上,跟星光接起来,分不出是火把还是星星。这真是我生平没见过的奇观。

“奇观”奇在哪里?“奇观”一词蕴含着作者怎样的思想感情?

赏析景物描写,把握作者感情

这段写景,“之”字形说明山路曲折,迂回;火把与星光连接,写山势之高,表现了老山界的险峻。人、夜色、高山交织在一起,组成了瑰丽、壮观的景象。

“奇观”准确又形象的写出了山路的陡峭,表现红军丝毫没有被这样的艰险吓倒。“奇观”不仅指眼前之景,更指的是具有宏伟气势的红军队伍。蕴含着作者对红军坚强的革命意志和乐观主义的精神的赞颂。

赏析景物描写,把握作者感情

第22段:半夜里,忽然醒来,才觉得寒气逼人,刺入肌骨,浑身打着颤。把毯子卷得更紧些,把身子蜷起来,还是睡不着。天上闪烁的星星好像黑色幕上缀着的宝石,它跟我们这样地接近哪!黑的山峰像巨人一样矗立在面前。四围的山把这山谷包围得像一口井。上边和下边有几堆火没有熄;冻醒了的同志们围着火堆小声地谈着话。除此以外,就是寂静。耳朵里有不可捉摸的声响,极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的,像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像波涛在澎湃。不知什么时候又睡着了。

赏析景物描写,把握作者感情

既写出夜晚在山间休息,寒气逼人,刺入肌骨,浑身打颤,难以入眠的艰苦条件;

又传递出在这样的环境中,红军战士却能平心静气地欣赏眼前景、细听耳边声,可见红军战士的镇定与豪迈。刻画了红军战士革命乐观主义的形象。

赏析景物描写,把握作者感情

第31段:路上有几处景致很好,浓密的树林里,银子似的泉水流下山去,清得透底。

赏析景物描写,把握作者感情

景色:明朗、清丽。

表达了克服困难、翻越高山后的愉快,表现战士们欢畅、轻松的心情,也展现了一种前景光明的意境,传递出乐观的态度。

三、布置作业

本文“之”字奇观,半夜赏景等段落通过细腻的描写,充满了浓郁的抒情气息。

你的家乡是什么样的?你对它怀有怎样的情感?请通过描写家乡的景色、物产、风俗等抒发你对家乡的情感,200字左右。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读