第15课《驿路梨花》课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第15课《驿路梨花》课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 148.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

14 驿路梨花

听写生字词

1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概;

2.把握文章的记叙顺序,分析理解文章构思的特点及表达效果;

3.细读课文,分析理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用“驿路梨花”做标题的妙处。

学 习 目 标

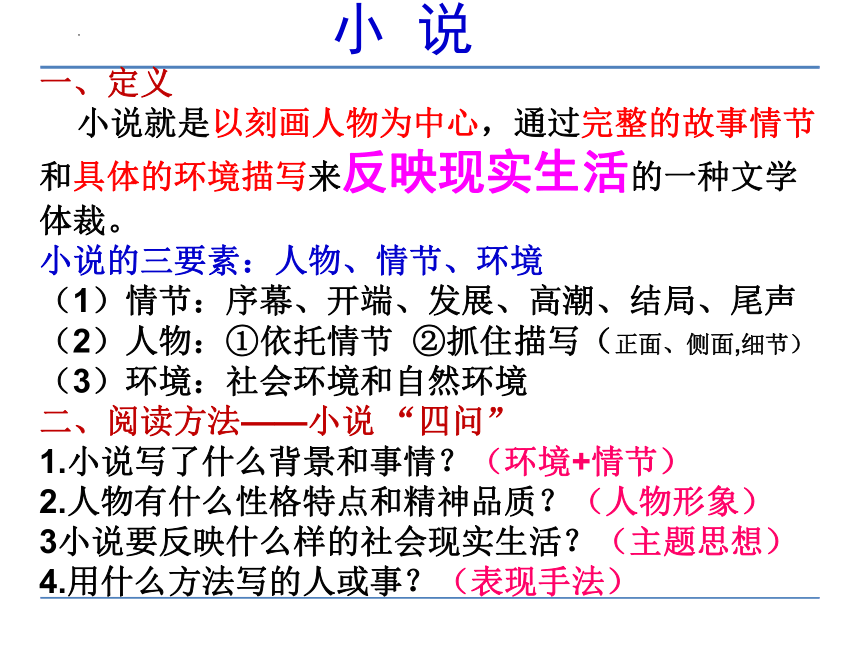

小 说

一、定义

小说就是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映现实生活的一种文学体裁。

小说的三要素:人物、情节、环境

(1)情节:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声

(2)人物:①依托情节 ②抓住描写(正面、侧面,细节)

(3)环境:社会环境和自然环境

二、阅读方法——小说 “四问”

1.小说写了什么背景和事情?(环境+情节)

2.人物有什么性格特点和精神品质?(人物形象)

3小说要反映什么样的社会现实生活?(主题思想)

4.用什么方法写的人或事?(表现手法)

写作背景

我写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时,党中央重新提出了学习雷锋。我觉得经历了十年浩劫,社会主义道德风尚被“四人帮”破坏无遗,为了帮助青少年更好地成长,向雷锋学习是很有必要的。

——彭荆风《深情写梨花——谈<驿路梨花>的写作》

一、整体感知

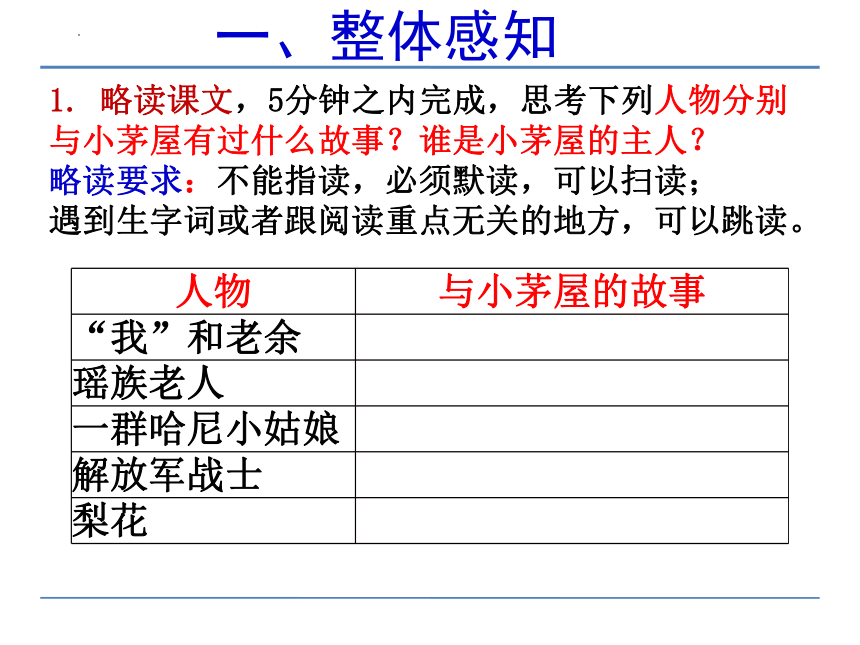

1. 略读课文,5分钟之内完成,思考下列人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人?

略读要求:不能指读,必须默读,可以扫读;

遇到生字词或者跟阅读重点无关的地方,可以跳读。

人物 与小茅屋的故事

“我”和老余

瑶族老人

一群哈尼小姑娘

解放军战士

梨花

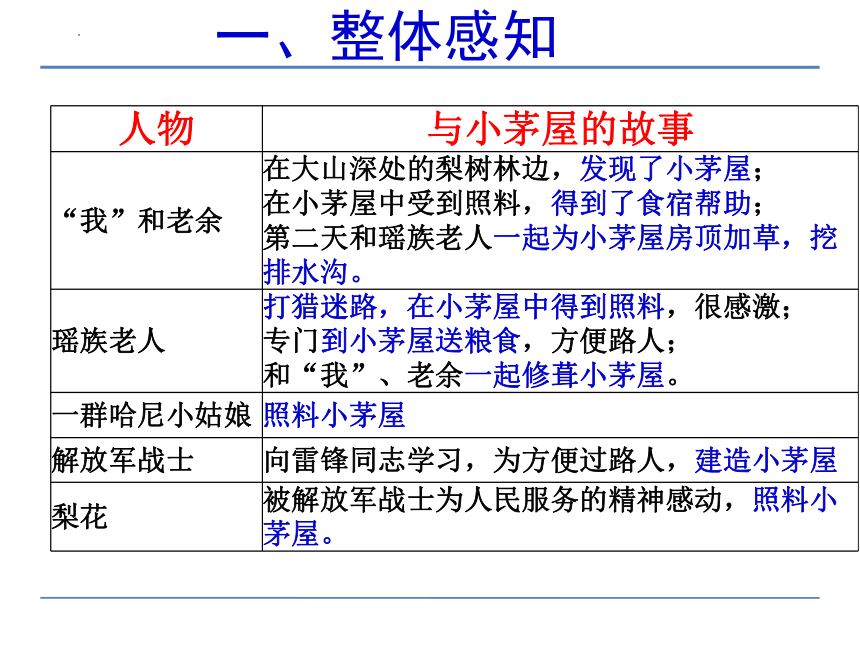

人物 与小茅屋的故事

“我”和老余 在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;

在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;

第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

瑶族老人 打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;

专门到小茅屋送粮食,方便路人;

和“我”、老余一起修葺小茅屋。

一群哈尼小姑娘 照料小茅屋

解放军战士 向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋

梨花 被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

一、整体感知

一、整体感知

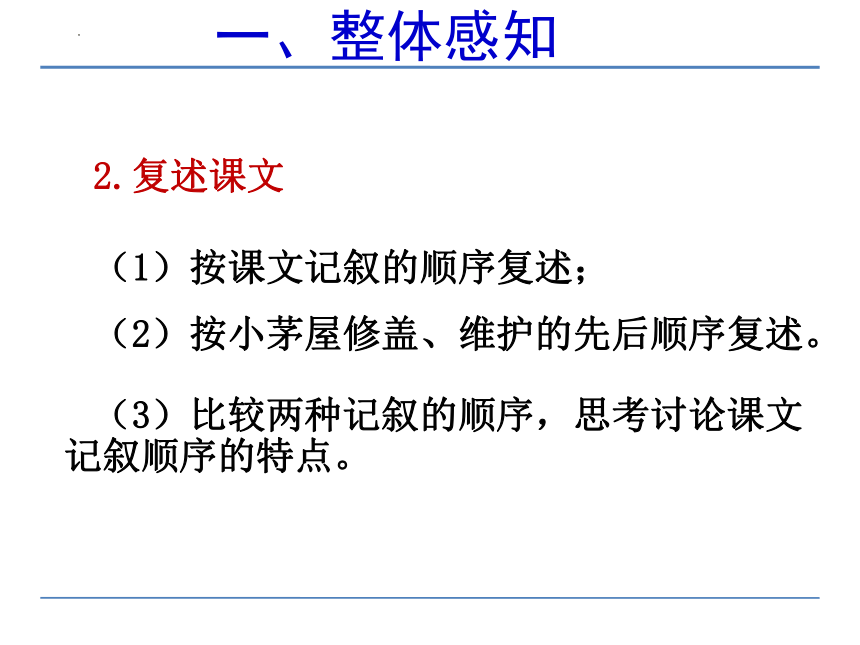

2.复述课文

(1)按课文记叙的顺序复述;

(2)按小茅屋修盖、维护的先后顺序复述。

(3)比较两种记叙的顺序,思考讨论课文记叙顺序的特点。

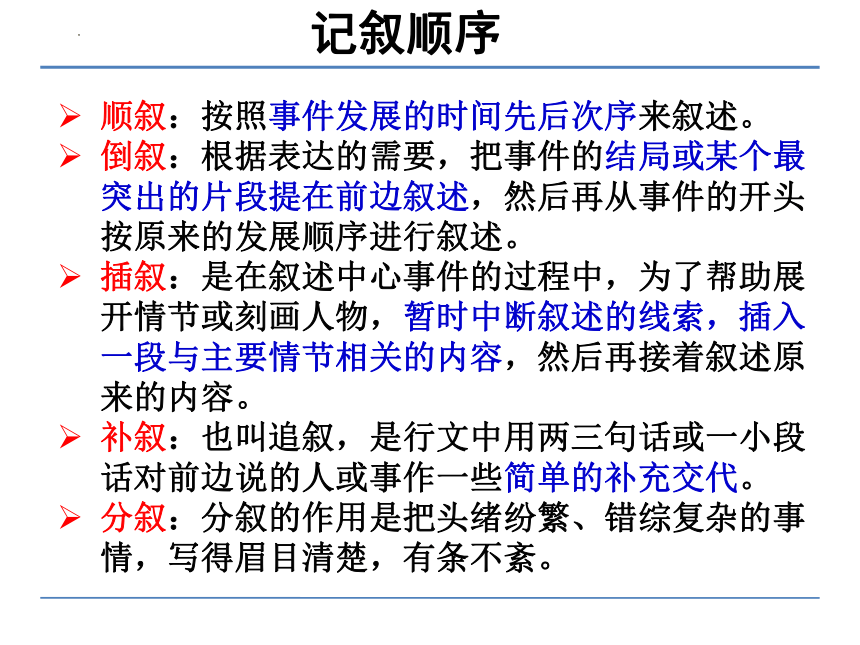

顺叙:按照事件发展的时间先后次序来叙述。

倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片段提在前边叙述,然后再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。

插叙:是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

补叙:也叫追叙,是行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。

分叙:分叙的作用是把头绪纷繁、错综复杂的事情,写得眉目清楚,有条不紊。

记叙顺序

运用插叙交代了小茅屋的搭建者、照料者,以及这样做的原因,歌颂了发扬雷锋精神的人。

插叙

二、合作探究

(一)本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

Ps.情节设置的手法:悬念、误会

悬念:设置悬念是在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以造成读者某种急切期待和热烈关心的心理的一种写法。

误会:误会是利用人物对客观事物的错误认识,或是人物处境、性格、气质的差异,造成一种暂时假象,从而产生误会,是通过偶然的情节来反映事物必然规律的一种构戏手法。

二、合作探究

(一)本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

悬念1:“这是什么人的房子呢?”

误会1:误会瑶族老人是房子的主人

悬念2:瑶族老人不是主人,“那主人家是谁呢?”

误会2:误会叫梨花的哈尼小姑娘是房子的主人。

悬念3:解放军战士为什么盖房子呢?

★表达效果:通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。

二、合作探究

(二)体会关键词句和标题的精妙之处

1.“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义,并说说这几次出现对全篇结构的作用。

小说段落作用

(1)内容上:考查人物和情节的关系

(2)结构上:考查句子在文段中的作用

1)开头:点题/为后文奠定感情基调/为后文情节作铺垫/交代故事背景、起因,主人公出场。

2)结尾:扣题/收束全文/照应开头/议论抒情,升华主题/引起读者共鸣/交代故事结局。

3)过渡段:结构上承上启下/内容上推动情节发展。

4)高潮段:集中体现故事主题/矛盾冲突/人物性格品质

(1)铺垫:对行将来临的事物的衬托。也称铺叙衬垫,是为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺陈描述来烘托、引出重要的情节和内容的一种表现手法。如 《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。——(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄)。自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

(2)照应:是在文章的故事发生前对将要出现的人物或事件做出某种暗示性的铺排,当事件发展到一定的时候,再予以“响应”的写作技巧。文章设置伏笔,往往使情节波澜起伏,跌宕多姿。前有伏笔,后文必须有照应,照应的作用能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑 。

情节设置的手法:铺垫、照应

二、合作探究

(二)体会关键词句和标题的精妙之处

2.用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

理解标题的含义

1.表层含义

2.深层含义

(联系全文内容+文章主旨)

标题的作用

1.表明写作对象或特点 如《藤野先生》

2.概括主要内容 如《最后一课》

3.贯穿全文线索 如《背影》

4.揭示情感主旨,具有象征性

如《再塑生命》

5.标题新颖,设置悬念,引起读者兴趣: 如《父亲的玳瑁》

6.引用:增添文化韵味

【析】1.表明写作对象:“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”盛开在边疆驿路上的梨花,(1)指自然界的梨花:开满枝头、洁白如雪、香气四溢;(2)又指梨花姑娘:助人为乐、充满朝气、淳朴热情;

2.贯穿全文线索:整个故事都是围绕“梨花”“梨花姑娘”展开;

3.揭示情感主旨,具有象征性:“驿路梨花”还是(1)雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华、生生不息、代代相传;(2)也是边疆民族优良民风的体现:朴实热情、知恩图报、从善如流。揭示了雷锋精神在边疆民族代代相传,也赞扬了边疆民族优良的民风。

4.“驿路梨花”语出陆游的诗,为文章增添了文化韵味。

二、合作探究

三、拓展迁移

这篇小说所写的朴实民风是否让你感动?读完之后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,谈谈你的看法。

【析】公德,是指有关社会公众的安宁和幸福的行为。

社会公德的内容是对公共生活中的方方面面提出的基本规范和要求。在我国现代社会中,社会公德的主要内容为:

文明礼貌、助人为乐、爱护公物

保护环境、遵纪守法、遵守规则

14 驿路梨花

听写生字词

1.进一步学习略读的阅读方法,粗知故事梗概;

2.把握文章的记叙顺序,分析理解文章构思的特点及表达效果;

3.细读课文,分析理解“梨花”在文中的不同含义及作用,理解用“驿路梨花”做标题的妙处。

学 习 目 标

小 说

一、定义

小说就是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映现实生活的一种文学体裁。

小说的三要素:人物、情节、环境

(1)情节:序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声

(2)人物:①依托情节 ②抓住描写(正面、侧面,细节)

(3)环境:社会环境和自然环境

二、阅读方法——小说 “四问”

1.小说写了什么背景和事情?(环境+情节)

2.人物有什么性格特点和精神品质?(人物形象)

3小说要反映什么样的社会现实生活?(主题思想)

4.用什么方法写的人或事?(表现手法)

写作背景

我写《驿路梨花》是在被迫搁笔多年后的1977年秋。那时,党中央重新提出了学习雷锋。我觉得经历了十年浩劫,社会主义道德风尚被“四人帮”破坏无遗,为了帮助青少年更好地成长,向雷锋学习是很有必要的。

——彭荆风《深情写梨花——谈<驿路梨花>的写作》

一、整体感知

1. 略读课文,5分钟之内完成,思考下列人物分别与小茅屋有过什么故事?谁是小茅屋的主人?

略读要求:不能指读,必须默读,可以扫读;

遇到生字词或者跟阅读重点无关的地方,可以跳读。

人物 与小茅屋的故事

“我”和老余

瑶族老人

一群哈尼小姑娘

解放军战士

梨花

人物 与小茅屋的故事

“我”和老余 在大山深处的梨树林边,发现了小茅屋;

在小茅屋中受到照料,得到了食宿帮助;

第二天和瑶族老人一起为小茅屋房顶加草,挖排水沟。

瑶族老人 打猎迷路,在小茅屋中得到照料,很感激;

专门到小茅屋送粮食,方便路人;

和“我”、老余一起修葺小茅屋。

一群哈尼小姑娘 照料小茅屋

解放军战士 向雷锋同志学习,为方便过路人,建造小茅屋

梨花 被解放军战士为人民服务的精神感动,照料小茅屋。

一、整体感知

一、整体感知

2.复述课文

(1)按课文记叙的顺序复述;

(2)按小茅屋修盖、维护的先后顺序复述。

(3)比较两种记叙的顺序,思考讨论课文记叙顺序的特点。

顺叙:按照事件发展的时间先后次序来叙述。

倒叙:根据表达的需要,把事件的结局或某个最突出的片段提在前边叙述,然后再从事件的开头按原来的发展顺序进行叙述。

插叙:是在叙述中心事件的过程中,为了帮助展开情节或刻画人物,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的内容,然后再接着叙述原来的内容。

补叙:也叫追叙,是行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事作一些简单的补充交代。

分叙:分叙的作用是把头绪纷繁、错综复杂的事情,写得眉目清楚,有条不紊。

记叙顺序

运用插叙交代了小茅屋的搭建者、照料者,以及这样做的原因,歌颂了发扬雷锋精神的人。

插叙

二、合作探究

(一)本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

Ps.情节设置的手法:悬念、误会

悬念:设置悬念是在文章的某一部分设置一个疑问或矛盾冲突,以造成读者某种急切期待和热烈关心的心理的一种写法。

误会:误会是利用人物对客观事物的错误认识,或是人物处境、性格、气质的差异,造成一种暂时假象,从而产生误会,是通过偶然的情节来反映事物必然规律的一种构戏手法。

二、合作探究

(一)本文构思巧妙,层层设置悬念和误会,使故事情节一波三折。结合课文内容分析这种写法,说说其表达效果。

悬念1:“这是什么人的房子呢?”

误会1:误会瑶族老人是房子的主人

悬念2:瑶族老人不是主人,“那主人家是谁呢?”

误会2:误会叫梨花的哈尼小姑娘是房子的主人。

悬念3:解放军战士为什么盖房子呢?

★表达效果:通过悬念和误会的安排和展开,使文章波澜起伏、扣人心弦,增强了读者的阅读兴趣。

二、合作探究

(二)体会关键词句和标题的精妙之处

1.“梨花”在文中多次出现,所指不尽相同,请找出来,解释各自的含义,并说说这几次出现对全篇结构的作用。

小说段落作用

(1)内容上:考查人物和情节的关系

(2)结构上:考查句子在文段中的作用

1)开头:点题/为后文奠定感情基调/为后文情节作铺垫/交代故事背景、起因,主人公出场。

2)结尾:扣题/收束全文/照应开头/议论抒情,升华主题/引起读者共鸣/交代故事结局。

3)过渡段:结构上承上启下/内容上推动情节发展。

4)高潮段:集中体现故事主题/矛盾冲突/人物性格品质

(1)铺垫:对行将来临的事物的衬托。也称铺叙衬垫,是为了突出后面要出场的主要人物、事物或要发生的事件,先对次要人物、事物、事件进行铺陈描述来烘托、引出重要的情节和内容的一种表现手法。如 《孔乙己》:“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了”。——(秋风越来越凉,初冬,靠着火,穿棉袄)。自然环境的描写,暗示当时天气已经很冷了为下文写孔乙己的悲惨遭遇作了铺垫。

(2)照应:是在文章的故事发生前对将要出现的人物或事件做出某种暗示性的铺排,当事件发展到一定的时候,再予以“响应”的写作技巧。文章设置伏笔,往往使情节波澜起伏,跌宕多姿。前有伏笔,后文必须有照应,照应的作用能使情节连贯、脉络清晰、结构紧凑 。

情节设置的手法:铺垫、照应

二、合作探究

(二)体会关键词句和标题的精妙之处

2.用“驿路梨花”做标题有什么妙处?

理解标题的含义

1.表层含义

2.深层含义

(联系全文内容+文章主旨)

标题的作用

1.表明写作对象或特点 如《藤野先生》

2.概括主要内容 如《最后一课》

3.贯穿全文线索 如《背影》

4.揭示情感主旨,具有象征性

如《再塑生命》

5.标题新颖,设置悬念,引起读者兴趣: 如《父亲的玳瑁》

6.引用:增添文化韵味

【析】1.表明写作对象:“驿路”,指过往行人所走的道路。它是“我”和老余在边疆行走的道路,是雷锋助人为乐精神长盛不衰的地域见证。“驿路梨花”盛开在边疆驿路上的梨花,(1)指自然界的梨花:开满枝头、洁白如雪、香气四溢;(2)又指梨花姑娘:助人为乐、充满朝气、淳朴热情;

2.贯穿全文线索:整个故事都是围绕“梨花”“梨花姑娘”展开;

3.揭示情感主旨,具有象征性:“驿路梨花”还是(1)雷锋同志助人为乐精神的象征:盛开无华、生生不息、代代相传;(2)也是边疆民族优良民风的体现:朴实热情、知恩图报、从善如流。揭示了雷锋精神在边疆民族代代相传,也赞扬了边疆民族优良的民风。

4.“驿路梨花”语出陆游的诗,为文章增添了文化韵味。

二、合作探究

三、拓展迁移

这篇小说所写的朴实民风是否让你感动?读完之后,你对“公德”这个概念有什么想法?联系现实,谈谈你的看法。

【析】公德,是指有关社会公众的安宁和幸福的行为。

社会公德的内容是对公共生活中的方方面面提出的基本规范和要求。在我国现代社会中,社会公德的主要内容为:

文明礼貌、助人为乐、爱护公物

保护环境、遵纪守法、遵守规则

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读