第6课 艰难曲折的探索历程

图片预览

文档简介

课件39张PPT。(怎么建设社会主义)一、走向社会主义之路

成立—巩固—开拓—确立二、建设社会主义道路的探索经济—政治—科技军事—外交第6课

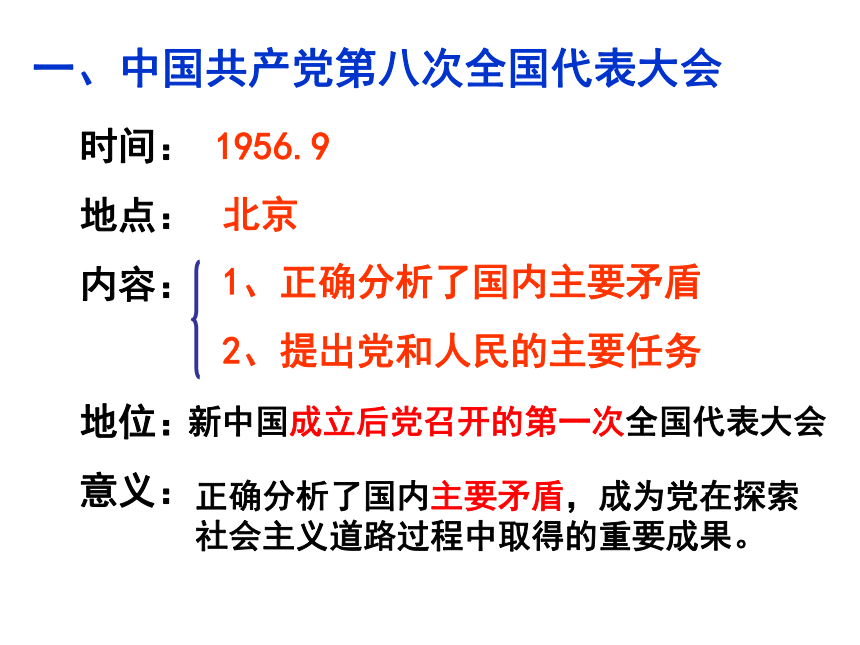

艰难曲折的探索历程经济上的探索中国共产党第八次全国代表大会背景: 1956年4月,毛泽东作《论十大关系》报告,明确提出建设社会主义必须根据国情走自己的道路,为中共八大的召开作了思想准备。一、中国共产党第八次全国代表大会一、中国共产党第八次全国代表大会时间:

地点:

内容:

地位:

意义:1956.91、正确分析了国内主要矛盾

2、提出党和人民的主要任务北京新中国成立后党召开的第一次全国代表大会正确分析了国内主要矛盾,成为党在探索社会主义道路过程中取得的重要成果。成就——主要矛盾、主要任务由于全党缺乏领导大

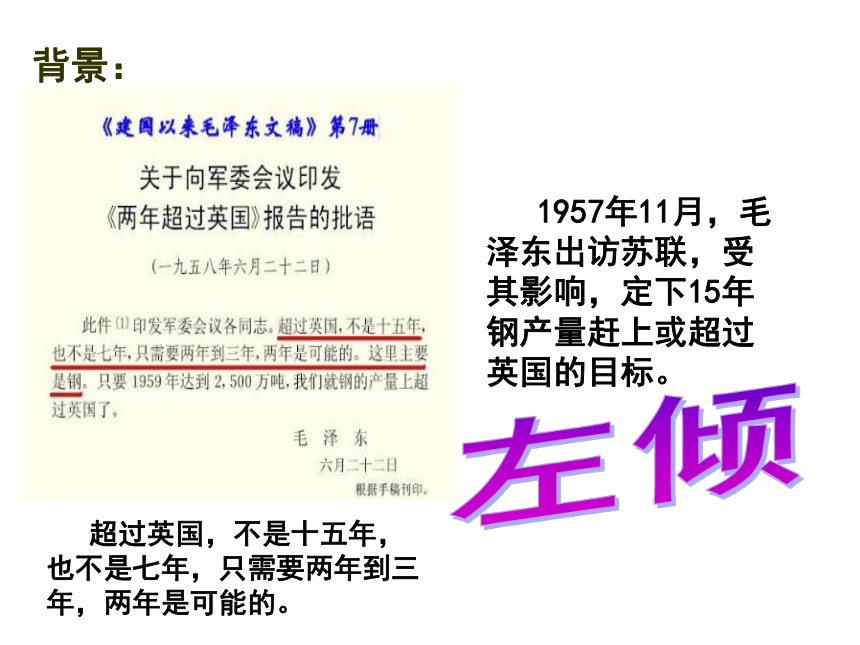

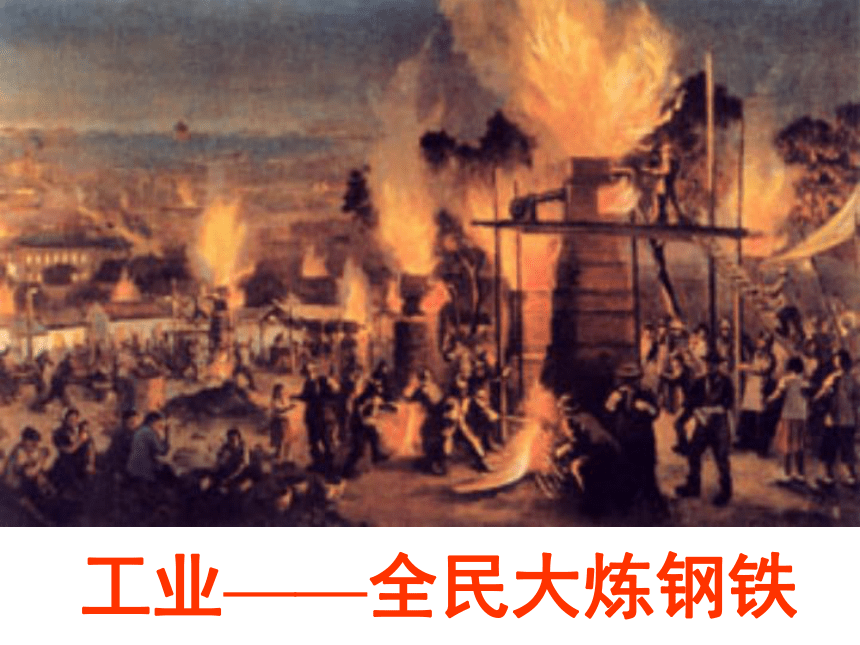

规模经济建设的经验“左倾”错误——严重失误 超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两年到三年,两年是可能的。左倾 1957年11月,毛泽东出访苏联,受其影响,定下15年钢产量赶上或超过英国的目标。背景:1、社会主义建设总路线:2大跃进工业:农业:全民大炼钢对农作物产量估计浮夸盲目求快,片面追求工农业生产和建设的高速度。标志:表现鼓足干劲,力争上游、多快好省地建设社会主义1958年5月,中共召开八大二次会议“左倾”错误——严重失误表现1:材料:大跃进时期的口号:

“人有多大胆,地有多大产,

不怕做不到,就怕想不到。”

“超英赶美平常事”

“踏翻地球顶破天”

“一天等于20年”

“以钢为纲,带动一切”

结合材料和课本说说:大跃进是怎么回事?

工业——全民大炼钢铁农业:对农作物产量的估计严重浮夸现在普通水稻单产一般产亩六百多斤,杂交水稻亩产才900公斤大跃进时期的宣传漫画肥猪赛大象,就是鼻子短,全社杀一口,足够吃半年。大麦穗、大玉米,运到北京去见毛主席大跃进造成的危害:

禾撒地谷叶枯,

青壮炼铁去,

收禾童与姑。

来年日子怎么过?

请为人民鼓与呼!

一位伤残老红军给彭德怀的诗

大跃进造成经济损失1200亿;

非正常死亡数和减少出生人口4000万;

耽误时间8年。

——《口号与中国》 我国在实行“大跃进”运动的同时,在农村进行了一场什么运动?2、大跃进运动“左倾”错误——严重失误表现:3、人民公社化运动:特点:

典型表现: “一大二公”

(一大:规模大;二公:公有化程度高)公共食堂,吃饭不要钱——跑步进入共产主义(口号)“小社并大社,人多力量大”

人民公社化时期的一些民谣:

“上工人喊人,下地人等人,

干活人看人,收工人赶人 ”

你是怎么理解人民公社化运动的? 农村经济水平普遍低下,大食堂难以维持,农民劳动积极性受到严重挫伤,农村生产力严重下降。材料:1958年~1961年的粮食生产状况粮食产量急剧下降评价:“大跃进”和“人民公社化”运动1、失误原因:2、后果:是我国探索建设社会主义道路中的严重失误①违背客观经济规律,高指标、瞎指挥、浮夸风等错误泛滥(根本原因)②中国共产党缺乏经验,对国情认识不足。③急于求成。工农业生产遭到严重破坏,国家和人民遇到建国后未曾有过的经济困难。大跃进

人民公社化自然灾害苏联背信弃义 从“大跃进”和人民公社化运动的失误中你得到了什么样的经验教训?议一议:3、经验教训:

立足国情、遵循客观规律、实事求是、一切从实际出发自学探究:

面对“大跃进”和人民公社化运动的严重后果,中共中央怎么进行调整的?起到了怎样的作用?国民经济的调整(1)1961年初(2)1962年1月(3)1962年底“调整、巩固、充实、提高”八字方针七千人会议经济开始复苏以上图表说明了什么?经过调整,国民经济开始复苏。1953-1957年工农业总产值平均每年增长14.6%

1958-1962年工农业总产值平均每年增长0.6%

1963-1965年工农业总产值平均每年增长15.7%

比较以上数据,并分析:

1.1953-1957年工农业总产值平均每年增长14.6%,为什么会出现这样高的增长率?

2.1958-1962年工农业总产值平均每年仅增长0.6%,如此缓慢的原因是什么?

3.1963-1965年工农业总产值加快增长的原因是什么?

是第一个五年计划取得的成就 “大跃进” 和人民公社化运动违背客观经济规律,影响了工农业生产的发展 1961年以来,党中央对国民经济进行全面调整,促进经济增长加快中共八大总路线大跃进国民经济调整人民公社化运动归纳总结仍然向前迈进课堂练习与反馈 选一选

1.小刚的奶奶回想起当年的那段历史时常说:“那时我们都到公共食堂吃饭,不要钱。可是吃了几个月就没有粮了。”这个情景可能会出现在哪一年呢?( )

A.1955年 B.1959年 C.1962年 D.1966年B 2.在“大跃进”运动中,出现了许多匪夷所思的现象。下列哪些信息是来自于这一时期的?( )

①一个萝卜重千斤

② 9000万人上山挖煤找矿

③坚持按劳分配原则

④小姑娘坐在稻丛上

A.①②③④ B. ①②④

C. ①③④ D. ①④

B

成立—巩固—开拓—确立二、建设社会主义道路的探索经济—政治—科技军事—外交第6课

艰难曲折的探索历程经济上的探索中国共产党第八次全国代表大会背景: 1956年4月,毛泽东作《论十大关系》报告,明确提出建设社会主义必须根据国情走自己的道路,为中共八大的召开作了思想准备。一、中国共产党第八次全国代表大会一、中国共产党第八次全国代表大会时间:

地点:

内容:

地位:

意义:1956.91、正确分析了国内主要矛盾

2、提出党和人民的主要任务北京新中国成立后党召开的第一次全国代表大会正确分析了国内主要矛盾,成为党在探索社会主义道路过程中取得的重要成果。成就——主要矛盾、主要任务由于全党缺乏领导大

规模经济建设的经验“左倾”错误——严重失误 超过英国,不是十五年,也不是七年,只需要两年到三年,两年是可能的。左倾 1957年11月,毛泽东出访苏联,受其影响,定下15年钢产量赶上或超过英国的目标。背景:1、社会主义建设总路线:2大跃进工业:农业:全民大炼钢对农作物产量估计浮夸盲目求快,片面追求工农业生产和建设的高速度。标志:表现鼓足干劲,力争上游、多快好省地建设社会主义1958年5月,中共召开八大二次会议“左倾”错误——严重失误表现1:材料:大跃进时期的口号:

“人有多大胆,地有多大产,

不怕做不到,就怕想不到。”

“超英赶美平常事”

“踏翻地球顶破天”

“一天等于20年”

“以钢为纲,带动一切”

结合材料和课本说说:大跃进是怎么回事?

工业——全民大炼钢铁农业:对农作物产量的估计严重浮夸现在普通水稻单产一般产亩六百多斤,杂交水稻亩产才900公斤大跃进时期的宣传漫画肥猪赛大象,就是鼻子短,全社杀一口,足够吃半年。大麦穗、大玉米,运到北京去见毛主席大跃进造成的危害:

禾撒地谷叶枯,

青壮炼铁去,

收禾童与姑。

来年日子怎么过?

请为人民鼓与呼!

一位伤残老红军给彭德怀的诗

大跃进造成经济损失1200亿;

非正常死亡数和减少出生人口4000万;

耽误时间8年。

——《口号与中国》 我国在实行“大跃进”运动的同时,在农村进行了一场什么运动?2、大跃进运动“左倾”错误——严重失误表现:3、人民公社化运动:特点:

典型表现: “一大二公”

(一大:规模大;二公:公有化程度高)公共食堂,吃饭不要钱——跑步进入共产主义(口号)“小社并大社,人多力量大”

人民公社化时期的一些民谣:

“上工人喊人,下地人等人,

干活人看人,收工人赶人 ”

你是怎么理解人民公社化运动的? 农村经济水平普遍低下,大食堂难以维持,农民劳动积极性受到严重挫伤,农村生产力严重下降。材料:1958年~1961年的粮食生产状况粮食产量急剧下降评价:“大跃进”和“人民公社化”运动1、失误原因:2、后果:是我国探索建设社会主义道路中的严重失误①违背客观经济规律,高指标、瞎指挥、浮夸风等错误泛滥(根本原因)②中国共产党缺乏经验,对国情认识不足。③急于求成。工农业生产遭到严重破坏,国家和人民遇到建国后未曾有过的经济困难。大跃进

人民公社化自然灾害苏联背信弃义 从“大跃进”和人民公社化运动的失误中你得到了什么样的经验教训?议一议:3、经验教训:

立足国情、遵循客观规律、实事求是、一切从实际出发自学探究:

面对“大跃进”和人民公社化运动的严重后果,中共中央怎么进行调整的?起到了怎样的作用?国民经济的调整(1)1961年初(2)1962年1月(3)1962年底“调整、巩固、充实、提高”八字方针七千人会议经济开始复苏以上图表说明了什么?经过调整,国民经济开始复苏。1953-1957年工农业总产值平均每年增长14.6%

1958-1962年工农业总产值平均每年增长0.6%

1963-1965年工农业总产值平均每年增长15.7%

比较以上数据,并分析:

1.1953-1957年工农业总产值平均每年增长14.6%,为什么会出现这样高的增长率?

2.1958-1962年工农业总产值平均每年仅增长0.6%,如此缓慢的原因是什么?

3.1963-1965年工农业总产值加快增长的原因是什么?

是第一个五年计划取得的成就 “大跃进” 和人民公社化运动违背客观经济规律,影响了工农业生产的发展 1961年以来,党中央对国民经济进行全面调整,促进经济增长加快中共八大总路线大跃进国民经济调整人民公社化运动归纳总结仍然向前迈进课堂练习与反馈 选一选

1.小刚的奶奶回想起当年的那段历史时常说:“那时我们都到公共食堂吃饭,不要钱。可是吃了几个月就没有粮了。”这个情景可能会出现在哪一年呢?( )

A.1955年 B.1959年 C.1962年 D.1966年B 2.在“大跃进”运动中,出现了许多匪夷所思的现象。下列哪些信息是来自于这一时期的?( )

①一个萝卜重千斤

② 9000万人上山挖煤找矿

③坚持按劳分配原则

④小姑娘坐在稻丛上

A.①②③④ B. ①②④

C. ①③④ D. ①④

B

同课章节目录

- 第一单元 走向社会主义之路

- 第1课 中华人民共和国的成立

- 第2课 为巩固新中国而斗争

- 第3课 新中国的内政与外交

- 第4课 社会主义制度的确立

- 第5课 “万方乐奏有于阗”——“新中国的民族区域自治”演讲擂台赛——学习与探究之一

- 第二单元 建设社会主义道路的探索

- 第6课 艰难曲折的探索历程

- 第7课 “文化大革命”十年内乱

- 第8课 铸起共和国钢铁长城

- 第9课 新中国走向世界舞台

- 第10课 “走近创业年代的英雄”讨论会——学习与探究之二

- 第三单元 建设有中国特色社会主义

- 第11课 伟大的历史转折

- 第12课 欣欣向荣的科教文体事业

- 第13课 祖国统一的历史大潮

- 第14课 迈向社会主义现代化

- 第15课 展示五彩缤纷的社会生活——学习与探究之三

- 第四单元 人类祖先的基业——古代世界

- 第16课 当人类还是野蛮人的时候

- 第17课 大河流域的文明曙光

- 第18课 蓝色的地中海文明

- 第19课 “日出之国”与“新月之乡”

- 第20课 西欧的基督教文明

- 第21课 古老帝国的悲剧

- 第22课 人类三大人种的基本特征——学习与探究之四

- 第五单元 古代文明的冲撞与文化成就

- 第23课 文明的冲撞与交融

- 第24课 昔日的辉煌

- 第25课 世界古代科学魅力的报告会——学习与探究之五