第三单元——2022-2023学年人教部编版语文七年级上册单元评测(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第三单元——2022-2023学年人教部编版语文七年级上册单元评测(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 52.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-12 18:25:07 | ||

图片预览

文档简介

第三单元

一、积累与运用(37分)

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )(3分)

A.攒聚(cuán)倜傥(tì) 秕谷(bǐ) 混为一谈(hún)

B.云霄(xiāo) 模仿(mú) 搓捻(niǎn) 感慨万分(gài)

C.确凿(záo) 譬如(bì) 盔甲(kuī) 悄然离去(qiǎo)

D.桑椹(shèn)惭愧(cán) 宿儒(sù) 花团锦簇(cù)

2.下列各组词语中,汉字书写全都正确的一组是( )(3分)

A.拼凑 奥秘 大汗淋漓 不求甚解

B.觅食 渊博 绅士风度 接然不同

C.鉴赏 和霭 疲惫不堪 怦怦直跳

D.脊粱 悔恨 恍然大悟 美不胜收

3.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )(3分)

A.梅葆玖、陈忠实、杨绛……等大师的离去,无不使我们每个人心中充满了悲痛之情。

B.“都到齐了吗?同学们。”老师说,“到齐了我们就可以出发了。”

C.“莫等闲,白了少年头,空悲切”,岳飞的这几句词激励着我们青少年学生珍惜时光,努力学习,发奋有为。

D.十三、四岁的胡适沿着崎岖艰险的小路走进上海,飘到美国,回到北京,他博览群书,学贯中西,成为国人敬仰的国学大师。

4.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.“子”是古代对男子的尊称,如孔子、老子、庄子、孟子等都是对古代先哲的尊称。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。宋代把它与《大学》《中庸》《春秋》合称为“四书”。

C.古人常以“加冠”“而立”“不惑”“知天命”“耳顺”代称二十岁、三十岁、四十岁、五十岁和六十岁。

D.《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者是海伦·凯勒,她是美国作家、教育家、慈善家。

5.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.“珍惜生命,远离毒品”的校园宣传活动,有效地增强了中学生的自我保护。

B.一个人工作能力的高低,不在于他掌握了多少知识,关键是看他做出了突出的成绩。

C.有报道说,目前绝大多数企业的销售利润在8%以下,比去年下降了一倍。

D.深受人们喜爱的中国京剧脸谱艺术,是中华民族传统文化的标识之一。

6.把下列句子组成一段话,排列顺序恰当的一项是( )(3分)

①熟透了的桑葚,紫紫的丰满着挂满了枝条,如玛瑙,晶莹剔透,非常诱人。

②我轻轻地摘下一颗放入嘴里嚼着,果汁四溢,顿觉满口生香,通过味蕾透出一种桑科特有的清甜,丝丝滋润到心田。

③我一时惊呆了,只见翠绿的桑叶层层叠叠,衬着紫红的桑葚,迎风摇曳。

④熟透的桑葚浑身透着光亮,充满水分,稍不小心就会把它捏破,挤出紫汁来。

⑤大家一齐兴奋地扎进桑林,一边采摘,一边品尝,专挑那肉厚、个儿大、色紫的下手,来个先尝为快。

A.③①⑤④② B.③⑤①④② C.④①③②⑤ D.⑤③②①④

7.综合性学习(14分)

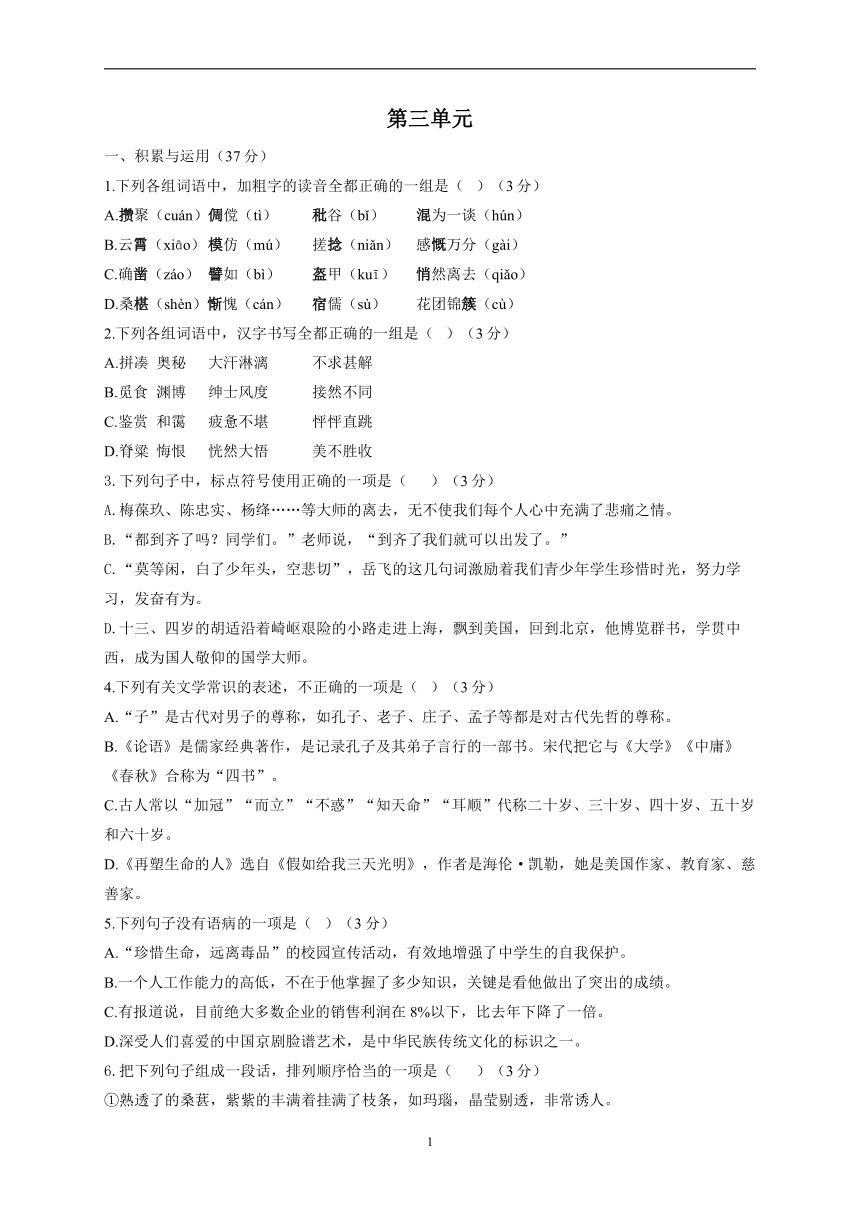

(1)童谣,融入我们的生活,伴随我们的成长。结合下面思维导图提示,用四字短语补全空缺处。(4分)

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

(2)阅读下面有关“童谣”的短文,将空缺内容补写完整,注意语意连贯。(4分)

① ?据史料,童谣最早见于《诗经·魏风》。 ② ,如古人还将其称为“孺子歌”“童儿歌”“儿童谣”“小儿语”等。

“胖娃儿胖嘟嘟,骑马上成都,成都又好耍,胖娃儿骑白马……”一首首川西童谣伴着孩子们清脆的童音,在深深的巷子里, ③ ,在幽幽的小院中,久久回荡。一代又一代的孩子就这么说着,唱着,长大成人,走出了巷子,走出了田野,走出了院子。然而,童谣却 ④ 。

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

(3)下面是一首名为“四季花儿歌”的童谣,请在空缺处写出恰当的句子。(6分)

三月里,桃花红,桃园结义当英雄。

①__________,__________,__________。

八月里,桂花香,广寒宫里看吴刚。

②__________,__________,__________。

腊月里,梅花开,喜鹊闹梅好运来。

8.根据提示,默写《〈论语〉十二章》中的句子。(5分)

(1)真正有修养的君子应具备的风度是:________________________。

(2)在现实生活中,人们常用“________________________,________________________”来表示要随时向身边有长处的人学习请教。

(3)时光匆匆,一去不复返,孔子就曾发出了“________________________,________________________”的感慨。

二、阅读(33分)

9.阅读下面两首唐诗,回答问题。(5分)

【甲】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【乙】

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(1)下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.甲诗开篇写杨花落尽、子规哀啼,渲染暮春冷落、凄凉的气氛

B.乙诗“沙似雪”运用比喻,形象地写出了月下大漠苍茫的景象。

C.“夜郎西”“回乐烽”既表明地点,也能引发对特定情景的联想。

D.两首诗都从视觉、听觉和嗅觉等角度描写景物,使人如临其境。

(2)这两首诗都写到“月”,表达的情感有什么不同?请简要分析。(2分)

10.对比阅读(9分)

[甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎?”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

[乙]孔子观于周庙,有敧①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

[注]①敧:倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。宥,同“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wù):哪里,怎么。

(1)解释下列句中加粗的词。(2分)

①学而时习之_____________

②满则覆_______________

(2)文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示?(2分)

(3)这几段文字内容都与学习有关,甲文谈的是____________方面的问题;乙文谈的是______________方面的问题。(2分)

(4)孔子为什么“使子路取水试之”?孔子这样做有必要吗?谈谈你的看法,并结合文段内容说说理由。(3分)

11.阅读下面的文字,回答问题。(共14分)

小铁锤

张中杰

“砰!”随着儿子猛关卧室门的骤响,你的心一个震颤,委屈的眼泪淌了下来。

打小把唯一的孩子当块宝玉呵护,儿子却长了一身营养过剩的懒膘,脾气暴躁。青春期的儿子,始终与你如反贴门神---不对脸。有一次儿子跟你顶嘴被弟弟看到,当舅舅的作势要将儿子往窗户外面扔,儿子脸吓得乌青才噤声,但次日就好了伤疤忘了疼,依然如故。你真的担心学习成绩平平、一身贼膘的儿子将来难有出息,更别说为你养老了。“再不听话,我送你去当兵!”你咬牙切齿。

“当兵就当兵!”儿子居然不屑一顾。

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。犹豫摇摆许久,你终于狠狠心,送高中毕业的儿子去当了兵。

“十公里拉练咋能跑得动?两米高的障碍物咋翻过去?”听说新兵蛋子拉练最苦,你常常眼睛盯着天花板,彻夜无眠。三个月后,新兵集训结束。儿子来信说,他被分配到了炊事班,当了伙头兵。还有,他训练时因为紧张,扔手榴弹意外脱手,班长扑在他身上,受了点儿轻伤。你听得寒毛直竖。当个伙头兵,能有什么出息?手榴弹爆炸威力很大,儿子真的没受伤?你焦虑不安,更加忧郁了。

无尽的牵挂,促使你与丈夫坐了一天一夜的火车,去戈壁滩看望儿子。

寒冬腊月,北风刺骨。你站在儿子面前时,儿子正在炊事班轧煤饼,手上裂开一道道血口。儿子高大了,脸上泛着红润的光;明显黑了瘦了,但浑身肌肉更结实了。你抚摸着儿子粗糙的手,心里隐隐作痛,又一次泪光闪烁。临走时你再三叮嘱儿子,一定要想方设法换个岗位。

回到家,你辗转反侧,想起了那把小铁锤。

七岁时,你老家的邻居是一个虎背熊腰的壮年铁匠。胆小的你捂着耳朵躲在一边,只见壮汉左手拉着呼呼作响的风箱,右手握着一把铁铲不断地往蹿起的火苗上送煤块。红彤彤的杂铁块几欲烧成流质时,他左手飞快地换了铁钳夹出来,右手早变戏法似的举起一把铁锤。有时他的儿子抡起大铁锤,与他的小锤组成黄金搭档。铿锵嘿呦,火钳左旋右转,铁锤上下翻飞,火花四溅。

敦厚的铁砧板上躺着黑乎乎的杂铁,忍受着大小锤的打击,不曾呻吟。丢进水盆中“刺啦”一声响,杂铁块竟神奇地变成了一把锋利的镰刀,一柄锃光瓦亮的锄头……

你总是在想,杂铁被敲打时身上疼不疼,好似砸在自己心上。邻家壮汉看你对打铁好奇,为你打了一柄小巧玲珑的铁锤儿,一斤多重,一指多长。学习疲倦时,你喜欢用这把小锤砸小石子,锤面闪光,咚咚响亮。

后来,这柄锤伴随着你,以全乡第一名的成绩考入县城重点高中,又伴你考入大学,直到有了工作。结婚那天,你把小锤悄悄装进梳妆台的小抽屉里。

你细心地找来一个小盒子,把小铁锤装进去,当作包裹邮给儿子,里边附了你写的一首清代诗人郑燮的七绝《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

一个月后,儿子的信来了。他的字一个个排列整齐,力透纸背。“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。”诗后,有一个明显的小锤印。你心里长出了一口气,拧紧的眉毛舒展开来。

军营锤炼三年回来。儿子一进门竟然给你和丈夫一个温暖的拥抱。儿子坐下来,一边削好苹果递到你手里,一边汇报自己的进步。原来,儿子利用业佘时间,拼命看书学习。由于训练表现突出,入了党;还由于见义勇为被表彰,立了二等功;如今又提了干,做了军官。

“你是怎么做到的?”你喜不自胜,心里涌起好奇。“每天读书两个小时,坚持做好事。这样,天天有收获,有进步!”儿子自豪地说道。你惊喜地瞪大了眼睛。

儿子用从部队学到的厨艺,为你和丈夫做了一顿丰盛的晚餐。儿子给你和丈夫讲述部队里的故事。

你弟弟擦窗户玻璃,意外跌伤肋骨。儿子开车送舅舅去医院。舅舅让儿子坐车上等。可他还是规规矩矩地把车停到停车位,非扶着舅舅走不可。拍片、查结果,楼上楼下地陪检,细心照料舅舅。

“我这个外甥变化真大!”弟弟高兴地给你打电话。

那个喜欢与你顶牛儿的青涩少年走远了,你有点儿怅然若失。但最后,你幸福地笑了。泪眼蒙胧中你忽然觉得,当初的选择,是一个美好的插曲,就像那把小铁锤,真的很美!

(选文有删改)

(1)结合语境,说说文中画线句子的含意。 (2分)

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。

(2)“儿子”入伍前后判若两人,具体表现在哪些地方?请结合全文,简要概括。(4分)

(3)“你”和“儿子”都在书信中引用了诗句,请说说各自的用意。(2分)

(4)请简要分析文中插叙部分的作用。(3分)

(5)这篇小说的主人公是谁?请谈谈你的观点和理由。(3分)

12.阅读下面的文字,回答下题。(5分)

衍太太现在是早已经做了祖母,也许竟做了曾祖母了;那时却还年青,只有一个儿子比我大四岁。她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母,因此我们就最愿意在她家里或她家的四近玩。

举一个例说罢,冬天,水缸里结了薄冰的时候,我们大清早起一看见,便吃冰。有一回给沈四太太看到了,她大声说道:“莫吃呀,要肚子疼的呢!”这声音又给我母亲听到了,跑出来我们都挨了一顿骂,并且有大半天不准玩。我们推论祸首,认定是沈四太太,于是提起她就不用尊称了,给她另外起了一个绰号,叫作“肚子疼”。

衍太太却决不如此。假如她看见我们吃冰,一定和蔼地笑着说,“好,再吃一块。我记着,看谁吃的多。”

但我对于她也有不满足的地方。一回是很早的时候了,我还很小,偶然走进她家去,她正在和她的男人看书。我走近去,她便将书塞在我的眼前道,“你看,你知道这是什么?”我看那书上画着房屋,有两个人光着身子仿佛在打架,但又不很像。正迟疑间,他们便大笑起来了。这使我很不高兴,似乎受了一个极大的侮辱,不到那里去大约有十多天。一回是我已经十多岁了,和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了!再旋一个,八十三!好,八十四……”但正在旋着的阿祥,忽然跌倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。我叫你不要旋,不要旋……。”

(1)以上选段出自作家_________的《朝花夕拾》中《_________》一文。(2分)

(2)选段写了衍太太的哪几件事?请简要概括。(3分)

三、作文(50分)

13.作文表达

真正的快乐是什么?是《从百草园到三味书屋》中鲁迅在百草园中的快乐时光,是《再塑生命的人》中莎莉文老师对海伦·凯勒的帮助……你心中“真正的快乐”是什么,你是怎样看待“真正的快乐”的?你有相关的体验或见闻吗?

请以“真正的快乐”为话题,写一篇不少于600字的作文,立意自定,标题自拟,文体自选。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A“混”应读hùn;B“模”应读mó,“慨”应读kǎi;C“譬”应读pì。

2.答案:A

解析:B“接然不同”应为“截然不同”;C“和霭”应为“和蔼”;D“脊粱”应为“脊梁”。

3.答案:C

解析:A项应该去掉省略号;B项“都到齐了吗”后面应该用逗号,“同学们”后面用问号;D项“十三四岁”是概数,中间不能用顿号。

4.答案:B

解析:《春秋》不属于“四书”,应改为《孟子》。

5.答案:D

解析:A项成分残缺,可在句末加“意识”;B项两面对一面,可在“做出了”后加“多少”;C项搭配不当,“下降”不能和倍数搭配。

6.答案:A

解析:本题按照由整体到局部、由远到近的顺序排列句子:看到桑叶桑葚——描写桑葚——采摘桑葚——品尝桑葚。

7.答案:(1)①历史悠久;②分布广泛;③内容浅显;④形式多样

(2)①童谣起源于何时;②童谣别称很多;③在青青的田野上;④把那份纯真永远地留在了他们心里

(3)①六月里;荷花放;花中君子美名扬;②九月里;菊花黄;东篱采菊登高忙

8.答案:(1)人不知而不愠

(2)三人行 必有我师焉

(3)逝者如斯夫 不舍昼夜

解析:抓住题中的关键信息,找出所对应的句子填写即可。注意“愠”“焉”等字的写法。

9.答案:(1)D

(2)甲诗想象奇特,借明月表达对友人的思念和牵挂;乙诗描写“月”,表现边塞的苦寒,衬托征人思乡的愁绪。

解析:(1)甲诗“杨花落尽子规啼”是从视觉与听觉来写,“闻道龙标过五溪”是从听觉来写,最后两句是从感觉与视觉来写。乙诗除了“不知何处吹芦管”是从听觉来写的,其余都是从视觉来写的。两诗都没有从嗅觉来写。

(2)甲诗中作者不仅要托月寄情,而且要让明月作为自己的替身,伴随着友人一直去到那遥远的荒凉之地。由此表达了自己对友人的牵挂。乙诗写“月如霜”令人感到一种寒意,写出了边塞之苦,由尾句中的“尽望乡”,可见作者意在通过写月来衬托思乡之苦。

10.答案:(1)①温习。②翻倒。

(2)一个人如果骄傲自满,那他一定会失败或遭受挫折。

(3)学习方法 学习态度

(4)孔子想要验证宥座之器的特点。有必要;因为他没有亲眼见过,只是“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中则正”,要验证真伪,必须实际操作。

11.答案:(1)【答案示例】过度的呵护不利于孩子成长,过多的管束会限制孩子的成长空间。

(2)【答案示例】①以前肥胖、懒惰,现在高大、结实、能吃苦耐劳。②原来性格叛逆,与父母对立,现在主动与父母交流沟通,孝顺谦和。③之前任性、蛮横,现在明事理、守规矩、关爱他人。④入伍前成绩平平,得过且过,现在主动学习,努力进取,表现突出,事业有成。

(3)【答案示例】“你”引用《竹石》意在鼓励儿子要志向坚定,像竹子一样坚忍顽强地面对生活中的艰难困苦。“儿子”引用《石灰吟》的目的是向母亲表明自己有接受挑战和磨炼的勇气和决心。

(4)【答案示例】①借对打铁过程的描写,说明杂铁块只有经过不断锤炼才能最终成器的道理。②交代小铁锤的来历和它在“你”成长过程中的重要意义。③为下文写“你”用小铁锤鼓励儿子及儿子之后的变化进行铺垫。

(5)【答案示例】示例一:“你”是主人公。①小说用大量文字描写“你”在儿子成长过程中教育方式和心理状态的变化,展现出复杂的心路历程,表现了“你”对儿子深沉的爱,塑造了一个“当代英雄”的典型形象。②“你”见证了儿子由叛逆、幼稚走向成熟。在这个过程中“你”承受煎熬,学会反思,学会鼓励,实现了自我蜕变,引发读者对母爱的思考。

示例二:“儿子”是主人公。①小说用大量笔墨叙写“儿子”的变化,展现了“儿子”的成长经历和蜕变过程,塑造了一个经过磨砺快速成长的独生子女形象,具有一定的典型性。②小说通过“儿子”从青春叛逆到懂事明理的蜕变故事,表现了孩子需要在锤炼磨砺中成长的主题,引发读者对独生子女成长问题的思考。

示例三:“你”和“儿子”都是主人公。①“你”与“儿子”关系的转变是.文章的主要内容,“你”和“儿子”都在“小铁锤”的激励和鼓舞中获得.成长,表现了当代家庭中父母和子女都需要经受磨砺才能成长的主题。②“你”和“儿子”之间的故事引发读者对亲子关系和教育方式的思考,具有一定的现实意义和教育价值。

解析:(1)本文主题是“孩子成长”,“浇水过多的花”“放不开手的风筝”可分别理解为“溺爱”和“管束得太多或过多干预孩子的生活”,“根部更易腐烂而早夭”“注定飞不高”可分别理解为“不利于或阻碍孩子的成长”和“限制孩子的成长空间”。要从全文的主旨和情感基调入手,品味语句所包含的深层含意及比喻义。

(2)解答此题,首先要根据题干要求找出“儿子”入伍前和入伍后的具体表现,通过对比他在入伍前和入伍后的具体表现得出具体答案。此类题解答时,可以带着问题去文章中找答案要点,也可从文中找关键词语作答。如“儿子”入伍前“长了一身营养过剩的懒膘”可理解为“肥胖和懒惰”,入伍后“高大”“结实”“粗糙”可理解为“能吃苦耐劳”。

(3)理解所引用的诗句的含意,应结合语境进行具体分析。根据诗句意思,结合上下文的具体语境可知,“你”引用《竹石》是在勉励儿子,要像诗中的竹子一样志向坚定,努力训练。“儿子”引用《石灰吟》是在向妈妈表明自己的决心,自己一定会不怕困难,争取在军营里做出一番事业。

(4)细读指定语段可知,这一部分是“你”的回忆,告诉我们要勇于接受考验,并且交代了小铁锤的来历,引出下文的故事情节,推动了情节的发展。

(5)解答此题可从三个角度入手:一是人物形象角度。文章通过语言、动作以及人物前后的对比,表现“你”和“儿子”这两个典型形象,人物特点突出,形象鲜明,从这个角度看,“你”和“儿子”两人都可作主人公。二是情节发展的角度。全文围绕“你”与“儿子”之间的关系变化展开,这构成了小说的主要内容,可以说“你”和“儿子”两个人物共同作为小说的主人公。三是主旨情感的角度。文章通过“你”和“儿子”之间的故事讲述,展现了当代社会中关于母爱、独生子女以及家庭教育等多方面的现实问题,无论是“你”身上所体现出的父母应该具备的品质,还是“儿子”参军后的蜕变,以及母子二人关系的转变所引发的关于家庭教育的反思,都可作为文章主题,从这个角度讲,“你”和“儿子”都可作为这篇小说的主人公。

12.答案:(1)鲁迅 琐记

(2)怂恿“我们”吃水缸里的冰;给“我”看不健康的书;怂恿孩子们比赛打旋子。

13.答案:略

解析:[写作点拨]

本题在审题上没有太大的难度,对于“真正快乐”内涵的理解,在原材料中已给了足够的明示,意在引导学生在立意上不出太大的偏差。在思路的打开方面,话题的原材料也做了必要的提醒,思路开阔了,对话题的理解也就深刻了。而要写好本题,还应注意以下三点:第一是要直面“真正的快乐”,做到中心突出,话题突出。在写作中,要抓住“真正的”做文章,最好是要有两种不同性质的快乐的比较,从而强调什么是真正的快乐。第二是要注意选材的准确精当,不能将“快乐”强加到古今中外的人事当中去,而应在下笔之前充分筛选,选择那些的确能体现“真正快乐”的材料,并能对他们是“怎样真正快乐的”加以必要的详述,使之更富有感染力。第三是要注重真情实感,因为“真正的快乐”往往是发自内心的,是一种微而不可雕饰的情绪,所以针对本话题,要情感真挚。

2

一、积累与运用(37分)

1.下列各组词语中,加粗字的读音全都正确的一组是( )(3分)

A.攒聚(cuán)倜傥(tì) 秕谷(bǐ) 混为一谈(hún)

B.云霄(xiāo) 模仿(mú) 搓捻(niǎn) 感慨万分(gài)

C.确凿(záo) 譬如(bì) 盔甲(kuī) 悄然离去(qiǎo)

D.桑椹(shèn)惭愧(cán) 宿儒(sù) 花团锦簇(cù)

2.下列各组词语中,汉字书写全都正确的一组是( )(3分)

A.拼凑 奥秘 大汗淋漓 不求甚解

B.觅食 渊博 绅士风度 接然不同

C.鉴赏 和霭 疲惫不堪 怦怦直跳

D.脊粱 悔恨 恍然大悟 美不胜收

3.下列句子中,标点符号使用正确的一项是( )(3分)

A.梅葆玖、陈忠实、杨绛……等大师的离去,无不使我们每个人心中充满了悲痛之情。

B.“都到齐了吗?同学们。”老师说,“到齐了我们就可以出发了。”

C.“莫等闲,白了少年头,空悲切”,岳飞的这几句词激励着我们青少年学生珍惜时光,努力学习,发奋有为。

D.十三、四岁的胡适沿着崎岖艰险的小路走进上海,飘到美国,回到北京,他博览群书,学贯中西,成为国人敬仰的国学大师。

4.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是( )(3分)

A.“子”是古代对男子的尊称,如孔子、老子、庄子、孟子等都是对古代先哲的尊称。

B.《论语》是儒家经典著作,是记录孔子及其弟子言行的一部书。宋代把它与《大学》《中庸》《春秋》合称为“四书”。

C.古人常以“加冠”“而立”“不惑”“知天命”“耳顺”代称二十岁、三十岁、四十岁、五十岁和六十岁。

D.《再塑生命的人》选自《假如给我三天光明》,作者是海伦·凯勒,她是美国作家、教育家、慈善家。

5.下列句子没有语病的一项是( )(3分)

A.“珍惜生命,远离毒品”的校园宣传活动,有效地增强了中学生的自我保护。

B.一个人工作能力的高低,不在于他掌握了多少知识,关键是看他做出了突出的成绩。

C.有报道说,目前绝大多数企业的销售利润在8%以下,比去年下降了一倍。

D.深受人们喜爱的中国京剧脸谱艺术,是中华民族传统文化的标识之一。

6.把下列句子组成一段话,排列顺序恰当的一项是( )(3分)

①熟透了的桑葚,紫紫的丰满着挂满了枝条,如玛瑙,晶莹剔透,非常诱人。

②我轻轻地摘下一颗放入嘴里嚼着,果汁四溢,顿觉满口生香,通过味蕾透出一种桑科特有的清甜,丝丝滋润到心田。

③我一时惊呆了,只见翠绿的桑叶层层叠叠,衬着紫红的桑葚,迎风摇曳。

④熟透的桑葚浑身透着光亮,充满水分,稍不小心就会把它捏破,挤出紫汁来。

⑤大家一齐兴奋地扎进桑林,一边采摘,一边品尝,专挑那肉厚、个儿大、色紫的下手,来个先尝为快。

A.③①⑤④② B.③⑤①④② C.④①③②⑤ D.⑤③②①④

7.综合性学习(14分)

(1)童谣,融入我们的生活,伴随我们的成长。结合下面思维导图提示,用四字短语补全空缺处。(4分)

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

(2)阅读下面有关“童谣”的短文,将空缺内容补写完整,注意语意连贯。(4分)

① ?据史料,童谣最早见于《诗经·魏风》。 ② ,如古人还将其称为“孺子歌”“童儿歌”“儿童谣”“小儿语”等。

“胖娃儿胖嘟嘟,骑马上成都,成都又好耍,胖娃儿骑白马……”一首首川西童谣伴着孩子们清脆的童音,在深深的巷子里, ③ ,在幽幽的小院中,久久回荡。一代又一代的孩子就这么说着,唱着,长大成人,走出了巷子,走出了田野,走出了院子。然而,童谣却 ④ 。

①__________ ②__________ ③__________ ④__________

(3)下面是一首名为“四季花儿歌”的童谣,请在空缺处写出恰当的句子。(6分)

三月里,桃花红,桃园结义当英雄。

①__________,__________,__________。

八月里,桂花香,广寒宫里看吴刚。

②__________,__________,__________。

腊月里,梅花开,喜鹊闹梅好运来。

8.根据提示,默写《〈论语〉十二章》中的句子。(5分)

(1)真正有修养的君子应具备的风度是:________________________。

(2)在现实生活中,人们常用“________________________,________________________”来表示要随时向身边有长处的人学习请教。

(3)时光匆匆,一去不复返,孔子就曾发出了“________________________,________________________”的感慨。

二、阅读(33分)

9.阅读下面两首唐诗,回答问题。(5分)

【甲】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【乙】

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡。

(1)下列对这两首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.甲诗开篇写杨花落尽、子规哀啼,渲染暮春冷落、凄凉的气氛

B.乙诗“沙似雪”运用比喻,形象地写出了月下大漠苍茫的景象。

C.“夜郎西”“回乐烽”既表明地点,也能引发对特定情景的联想。

D.两首诗都从视觉、听觉和嗅觉等角度描写景物,使人如临其境。

(2)这两首诗都写到“月”,表达的情感有什么不同?请简要分析。(2分)

10.对比阅读(9分)

[甲]子曰:“学而时习之,不亦说乎?”

子曰:“温故而知新,可以为师矣。”

子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”

[乙]孔子观于周庙,有敧①器焉。孔子问于守庙者曰:“此谓何器也?”对曰:“此盖为宥座②之器。”孔子曰:“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中③则正,有之乎?”对曰:“然。”孔子使子路取水试之,满则覆,中则正,虚则敧。孔子喟然而叹曰:“呜呼!恶④有满而不覆者哉!”

[注]①敧:倾斜。②宥(yòu)座:座位右边。宥,同“右”。③中:这里指装水到一半。④恶(wù):哪里,怎么。

(1)解释下列句中加粗的词。(2分)

①学而时习之_____________

②满则覆_______________

(2)文中孔子“恶有满而不覆者哉”的感叹给了我们什么启示?(2分)

(3)这几段文字内容都与学习有关,甲文谈的是____________方面的问题;乙文谈的是______________方面的问题。(2分)

(4)孔子为什么“使子路取水试之”?孔子这样做有必要吗?谈谈你的看法,并结合文段内容说说理由。(3分)

11.阅读下面的文字,回答问题。(共14分)

小铁锤

张中杰

“砰!”随着儿子猛关卧室门的骤响,你的心一个震颤,委屈的眼泪淌了下来。

打小把唯一的孩子当块宝玉呵护,儿子却长了一身营养过剩的懒膘,脾气暴躁。青春期的儿子,始终与你如反贴门神---不对脸。有一次儿子跟你顶嘴被弟弟看到,当舅舅的作势要将儿子往窗户外面扔,儿子脸吓得乌青才噤声,但次日就好了伤疤忘了疼,依然如故。你真的担心学习成绩平平、一身贼膘的儿子将来难有出息,更别说为你养老了。“再不听话,我送你去当兵!”你咬牙切齿。

“当兵就当兵!”儿子居然不屑一顾。

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。犹豫摇摆许久,你终于狠狠心,送高中毕业的儿子去当了兵。

“十公里拉练咋能跑得动?两米高的障碍物咋翻过去?”听说新兵蛋子拉练最苦,你常常眼睛盯着天花板,彻夜无眠。三个月后,新兵集训结束。儿子来信说,他被分配到了炊事班,当了伙头兵。还有,他训练时因为紧张,扔手榴弹意外脱手,班长扑在他身上,受了点儿轻伤。你听得寒毛直竖。当个伙头兵,能有什么出息?手榴弹爆炸威力很大,儿子真的没受伤?你焦虑不安,更加忧郁了。

无尽的牵挂,促使你与丈夫坐了一天一夜的火车,去戈壁滩看望儿子。

寒冬腊月,北风刺骨。你站在儿子面前时,儿子正在炊事班轧煤饼,手上裂开一道道血口。儿子高大了,脸上泛着红润的光;明显黑了瘦了,但浑身肌肉更结实了。你抚摸着儿子粗糙的手,心里隐隐作痛,又一次泪光闪烁。临走时你再三叮嘱儿子,一定要想方设法换个岗位。

回到家,你辗转反侧,想起了那把小铁锤。

七岁时,你老家的邻居是一个虎背熊腰的壮年铁匠。胆小的你捂着耳朵躲在一边,只见壮汉左手拉着呼呼作响的风箱,右手握着一把铁铲不断地往蹿起的火苗上送煤块。红彤彤的杂铁块几欲烧成流质时,他左手飞快地换了铁钳夹出来,右手早变戏法似的举起一把铁锤。有时他的儿子抡起大铁锤,与他的小锤组成黄金搭档。铿锵嘿呦,火钳左旋右转,铁锤上下翻飞,火花四溅。

敦厚的铁砧板上躺着黑乎乎的杂铁,忍受着大小锤的打击,不曾呻吟。丢进水盆中“刺啦”一声响,杂铁块竟神奇地变成了一把锋利的镰刀,一柄锃光瓦亮的锄头……

你总是在想,杂铁被敲打时身上疼不疼,好似砸在自己心上。邻家壮汉看你对打铁好奇,为你打了一柄小巧玲珑的铁锤儿,一斤多重,一指多长。学习疲倦时,你喜欢用这把小锤砸小石子,锤面闪光,咚咚响亮。

后来,这柄锤伴随着你,以全乡第一名的成绩考入县城重点高中,又伴你考入大学,直到有了工作。结婚那天,你把小锤悄悄装进梳妆台的小抽屉里。

你细心地找来一个小盒子,把小铁锤装进去,当作包裹邮给儿子,里边附了你写的一首清代诗人郑燮的七绝《竹石》:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”

一个月后,儿子的信来了。他的字一个个排列整齐,力透纸背。“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身全不怕,要留清白在人间。”诗后,有一个明显的小锤印。你心里长出了一口气,拧紧的眉毛舒展开来。

军营锤炼三年回来。儿子一进门竟然给你和丈夫一个温暖的拥抱。儿子坐下来,一边削好苹果递到你手里,一边汇报自己的进步。原来,儿子利用业佘时间,拼命看书学习。由于训练表现突出,入了党;还由于见义勇为被表彰,立了二等功;如今又提了干,做了军官。

“你是怎么做到的?”你喜不自胜,心里涌起好奇。“每天读书两个小时,坚持做好事。这样,天天有收获,有进步!”儿子自豪地说道。你惊喜地瞪大了眼睛。

儿子用从部队学到的厨艺,为你和丈夫做了一顿丰盛的晚餐。儿子给你和丈夫讲述部队里的故事。

你弟弟擦窗户玻璃,意外跌伤肋骨。儿子开车送舅舅去医院。舅舅让儿子坐车上等。可他还是规规矩矩地把车停到停车位,非扶着舅舅走不可。拍片、查结果,楼上楼下地陪检,细心照料舅舅。

“我这个外甥变化真大!”弟弟高兴地给你打电话。

那个喜欢与你顶牛儿的青涩少年走远了,你有点儿怅然若失。但最后,你幸福地笑了。泪眼蒙胧中你忽然觉得,当初的选择,是一个美好的插曲,就像那把小铁锤,真的很美!

(选文有删改)

(1)结合语境,说说文中画线句子的含意。 (2分)

浇水过多的花根部更易腐烂而早夭,放不开手的风筝注定飞不高。

(2)“儿子”入伍前后判若两人,具体表现在哪些地方?请结合全文,简要概括。(4分)

(3)“你”和“儿子”都在书信中引用了诗句,请说说各自的用意。(2分)

(4)请简要分析文中插叙部分的作用。(3分)

(5)这篇小说的主人公是谁?请谈谈你的观点和理由。(3分)

12.阅读下面的文字,回答下题。(5分)

衍太太现在是早已经做了祖母,也许竟做了曾祖母了;那时却还年青,只有一个儿子比我大四岁。她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的,无论闹出什么乱子来,也决不去告诉各人的父母,因此我们就最愿意在她家里或她家的四近玩。

举一个例说罢,冬天,水缸里结了薄冰的时候,我们大清早起一看见,便吃冰。有一回给沈四太太看到了,她大声说道:“莫吃呀,要肚子疼的呢!”这声音又给我母亲听到了,跑出来我们都挨了一顿骂,并且有大半天不准玩。我们推论祸首,认定是沈四太太,于是提起她就不用尊称了,给她另外起了一个绰号,叫作“肚子疼”。

衍太太却决不如此。假如她看见我们吃冰,一定和蔼地笑着说,“好,再吃一块。我记着,看谁吃的多。”

但我对于她也有不满足的地方。一回是很早的时候了,我还很小,偶然走进她家去,她正在和她的男人看书。我走近去,她便将书塞在我的眼前道,“你看,你知道这是什么?”我看那书上画着房屋,有两个人光着身子仿佛在打架,但又不很像。正迟疑间,他们便大笑起来了。这使我很不高兴,似乎受了一个极大的侮辱,不到那里去大约有十多天。一回是我已经十多岁了,和几个孩子比赛打旋子,看谁旋得多。她就从旁计着数,说道,“好,八十二个了!再旋一个,八十三!好,八十四……”但正在旋着的阿祥,忽然跌倒了,阿祥的婶母也恰恰走进来。她便接着说道,“你看,不是跌了么?不听我的话。我叫你不要旋,不要旋……。”

(1)以上选段出自作家_________的《朝花夕拾》中《_________》一文。(2分)

(2)选段写了衍太太的哪几件事?请简要概括。(3分)

三、作文(50分)

13.作文表达

真正的快乐是什么?是《从百草园到三味书屋》中鲁迅在百草园中的快乐时光,是《再塑生命的人》中莎莉文老师对海伦·凯勒的帮助……你心中“真正的快乐”是什么,你是怎样看待“真正的快乐”的?你有相关的体验或见闻吗?

请以“真正的快乐”为话题,写一篇不少于600字的作文,立意自定,标题自拟,文体自选。

答案以及解析

1.答案:D

解析:A“混”应读hùn;B“模”应读mó,“慨”应读kǎi;C“譬”应读pì。

2.答案:A

解析:B“接然不同”应为“截然不同”;C“和霭”应为“和蔼”;D“脊粱”应为“脊梁”。

3.答案:C

解析:A项应该去掉省略号;B项“都到齐了吗”后面应该用逗号,“同学们”后面用问号;D项“十三四岁”是概数,中间不能用顿号。

4.答案:B

解析:《春秋》不属于“四书”,应改为《孟子》。

5.答案:D

解析:A项成分残缺,可在句末加“意识”;B项两面对一面,可在“做出了”后加“多少”;C项搭配不当,“下降”不能和倍数搭配。

6.答案:A

解析:本题按照由整体到局部、由远到近的顺序排列句子:看到桑叶桑葚——描写桑葚——采摘桑葚——品尝桑葚。

7.答案:(1)①历史悠久;②分布广泛;③内容浅显;④形式多样

(2)①童谣起源于何时;②童谣别称很多;③在青青的田野上;④把那份纯真永远地留在了他们心里

(3)①六月里;荷花放;花中君子美名扬;②九月里;菊花黄;东篱采菊登高忙

8.答案:(1)人不知而不愠

(2)三人行 必有我师焉

(3)逝者如斯夫 不舍昼夜

解析:抓住题中的关键信息,找出所对应的句子填写即可。注意“愠”“焉”等字的写法。

9.答案:(1)D

(2)甲诗想象奇特,借明月表达对友人的思念和牵挂;乙诗描写“月”,表现边塞的苦寒,衬托征人思乡的愁绪。

解析:(1)甲诗“杨花落尽子规啼”是从视觉与听觉来写,“闻道龙标过五溪”是从听觉来写,最后两句是从感觉与视觉来写。乙诗除了“不知何处吹芦管”是从听觉来写的,其余都是从视觉来写的。两诗都没有从嗅觉来写。

(2)甲诗中作者不仅要托月寄情,而且要让明月作为自己的替身,伴随着友人一直去到那遥远的荒凉之地。由此表达了自己对友人的牵挂。乙诗写“月如霜”令人感到一种寒意,写出了边塞之苦,由尾句中的“尽望乡”,可见作者意在通过写月来衬托思乡之苦。

10.答案:(1)①温习。②翻倒。

(2)一个人如果骄傲自满,那他一定会失败或遭受挫折。

(3)学习方法 学习态度

(4)孔子想要验证宥座之器的特点。有必要;因为他没有亲眼见过,只是“闻宥座器,满则覆,虚则敧,中则正”,要验证真伪,必须实际操作。

11.答案:(1)【答案示例】过度的呵护不利于孩子成长,过多的管束会限制孩子的成长空间。

(2)【答案示例】①以前肥胖、懒惰,现在高大、结实、能吃苦耐劳。②原来性格叛逆,与父母对立,现在主动与父母交流沟通,孝顺谦和。③之前任性、蛮横,现在明事理、守规矩、关爱他人。④入伍前成绩平平,得过且过,现在主动学习,努力进取,表现突出,事业有成。

(3)【答案示例】“你”引用《竹石》意在鼓励儿子要志向坚定,像竹子一样坚忍顽强地面对生活中的艰难困苦。“儿子”引用《石灰吟》的目的是向母亲表明自己有接受挑战和磨炼的勇气和决心。

(4)【答案示例】①借对打铁过程的描写,说明杂铁块只有经过不断锤炼才能最终成器的道理。②交代小铁锤的来历和它在“你”成长过程中的重要意义。③为下文写“你”用小铁锤鼓励儿子及儿子之后的变化进行铺垫。

(5)【答案示例】示例一:“你”是主人公。①小说用大量文字描写“你”在儿子成长过程中教育方式和心理状态的变化,展现出复杂的心路历程,表现了“你”对儿子深沉的爱,塑造了一个“当代英雄”的典型形象。②“你”见证了儿子由叛逆、幼稚走向成熟。在这个过程中“你”承受煎熬,学会反思,学会鼓励,实现了自我蜕变,引发读者对母爱的思考。

示例二:“儿子”是主人公。①小说用大量笔墨叙写“儿子”的变化,展现了“儿子”的成长经历和蜕变过程,塑造了一个经过磨砺快速成长的独生子女形象,具有一定的典型性。②小说通过“儿子”从青春叛逆到懂事明理的蜕变故事,表现了孩子需要在锤炼磨砺中成长的主题,引发读者对独生子女成长问题的思考。

示例三:“你”和“儿子”都是主人公。①“你”与“儿子”关系的转变是.文章的主要内容,“你”和“儿子”都在“小铁锤”的激励和鼓舞中获得.成长,表现了当代家庭中父母和子女都需要经受磨砺才能成长的主题。②“你”和“儿子”之间的故事引发读者对亲子关系和教育方式的思考,具有一定的现实意义和教育价值。

解析:(1)本文主题是“孩子成长”,“浇水过多的花”“放不开手的风筝”可分别理解为“溺爱”和“管束得太多或过多干预孩子的生活”,“根部更易腐烂而早夭”“注定飞不高”可分别理解为“不利于或阻碍孩子的成长”和“限制孩子的成长空间”。要从全文的主旨和情感基调入手,品味语句所包含的深层含意及比喻义。

(2)解答此题,首先要根据题干要求找出“儿子”入伍前和入伍后的具体表现,通过对比他在入伍前和入伍后的具体表现得出具体答案。此类题解答时,可以带着问题去文章中找答案要点,也可从文中找关键词语作答。如“儿子”入伍前“长了一身营养过剩的懒膘”可理解为“肥胖和懒惰”,入伍后“高大”“结实”“粗糙”可理解为“能吃苦耐劳”。

(3)理解所引用的诗句的含意,应结合语境进行具体分析。根据诗句意思,结合上下文的具体语境可知,“你”引用《竹石》是在勉励儿子,要像诗中的竹子一样志向坚定,努力训练。“儿子”引用《石灰吟》是在向妈妈表明自己的决心,自己一定会不怕困难,争取在军营里做出一番事业。

(4)细读指定语段可知,这一部分是“你”的回忆,告诉我们要勇于接受考验,并且交代了小铁锤的来历,引出下文的故事情节,推动了情节的发展。

(5)解答此题可从三个角度入手:一是人物形象角度。文章通过语言、动作以及人物前后的对比,表现“你”和“儿子”这两个典型形象,人物特点突出,形象鲜明,从这个角度看,“你”和“儿子”两人都可作主人公。二是情节发展的角度。全文围绕“你”与“儿子”之间的关系变化展开,这构成了小说的主要内容,可以说“你”和“儿子”两个人物共同作为小说的主人公。三是主旨情感的角度。文章通过“你”和“儿子”之间的故事讲述,展现了当代社会中关于母爱、独生子女以及家庭教育等多方面的现实问题,无论是“你”身上所体现出的父母应该具备的品质,还是“儿子”参军后的蜕变,以及母子二人关系的转变所引发的关于家庭教育的反思,都可作为文章主题,从这个角度讲,“你”和“儿子”都可作为这篇小说的主人公。

12.答案:(1)鲁迅 琐记

(2)怂恿“我们”吃水缸里的冰;给“我”看不健康的书;怂恿孩子们比赛打旋子。

13.答案:略

解析:[写作点拨]

本题在审题上没有太大的难度,对于“真正快乐”内涵的理解,在原材料中已给了足够的明示,意在引导学生在立意上不出太大的偏差。在思路的打开方面,话题的原材料也做了必要的提醒,思路开阔了,对话题的理解也就深刻了。而要写好本题,还应注意以下三点:第一是要直面“真正的快乐”,做到中心突出,话题突出。在写作中,要抓住“真正的”做文章,最好是要有两种不同性质的快乐的比较,从而强调什么是真正的快乐。第二是要注意选材的准确精当,不能将“快乐”强加到古今中外的人事当中去,而应在下笔之前充分筛选,选择那些的确能体现“真正快乐”的材料,并能对他们是“怎样真正快乐的”加以必要的详述,使之更富有感染力。第三是要注重真情实感,因为“真正的快乐”往往是发自内心的,是一种微而不可雕饰的情绪,所以针对本话题,要情感真挚。

2

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首