七年级科学(下)第二章对环境的察觉检测题

文档属性

| 名称 | 七年级科学(下)第二章对环境的察觉检测题 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 84.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2013-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二章 对环境的察觉 检测题

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每题3分,共36分)

1. 下列感受器中,对环境温度变化刺激最敏感的是( )

A.眼睛 B.皮肤 C.耳朵 D.鼻子

2. 下列哪项不属于皮肤感受器 ( )

A.热觉感受器 B.冷觉感受器 C.痛觉感受器 D.味觉感受器

3. 唐诗《枫桥夜泊》中的名句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”中包含着声学知识。下列对其中声现象的解释,错误的是( ) A.钟声是由钟的振动产生的 B.船上的人根据音色知道是钟发出的声音 C.钟声通过空气传播到客船 D.船上的人根据音调知道是钟发出的声音

4. 把正在响铃的闹钟放到玻璃罩中,逐渐抽出其中的空气,声音逐渐减小直到消失;再让空气逐渐进入玻璃罩,声音从无到有,从小到大,这说明( ) A.空气不能传声 B.液体不能传声 C.真空不能传声 D.固体不能传声

5. 下列关于光学知识的叙述正确的是( ) A.物体离平面镜越近,所成的像越大 B.光在真空中的传播速度是3×108?m/s C.光的色散就是将白光分解成红、绿、蓝三种色光的现象 D.我们能从各个方向看见电影银幕上的画面,是因为光在银幕上发生了镜面反射

6. 小明在学习“光的传播”时,看到老师的一个演示实验,过程如下:①用激光笔射向水中,观察到光线是一条直线(如图1所示);②在A点处用漏斗向水中慢慢注入海波溶液,观察到光线发生了弯曲;③经搅拌后,观察到光线又变直。小明根据上述现象得出的结果,正确的是( ) A.光的传播需要介质 B.光只有在水中才沿直线传播 C.光在海波溶液里不能沿直线传播 D.光在同一种均匀介质中才沿直线传播

7. 许多照相机镜头到胶片的距离是可调的。某次拍摄前摄影师已经“调好焦”,使被摄者在胶片上形成了清晰的像。如果在拍摄前被摄者和摄影者的距离变远了,为了使他在胶片上仍然成清晰的像,镜头与胶片间的距离应( ) A.变小 B.变大 C.先变小后变大 D.先变大后变小

8. 在清澈的湖面上空,小燕子正在向下俯冲捕食。在小燕子向下俯冲的过程中,关于它在湖水中像的虚实,它和像之间的距离,下列说法正确的是( ) A.虚像,距离变小 B.实像,距离变小 C.实像,距离变大 D.虚像,距离变大

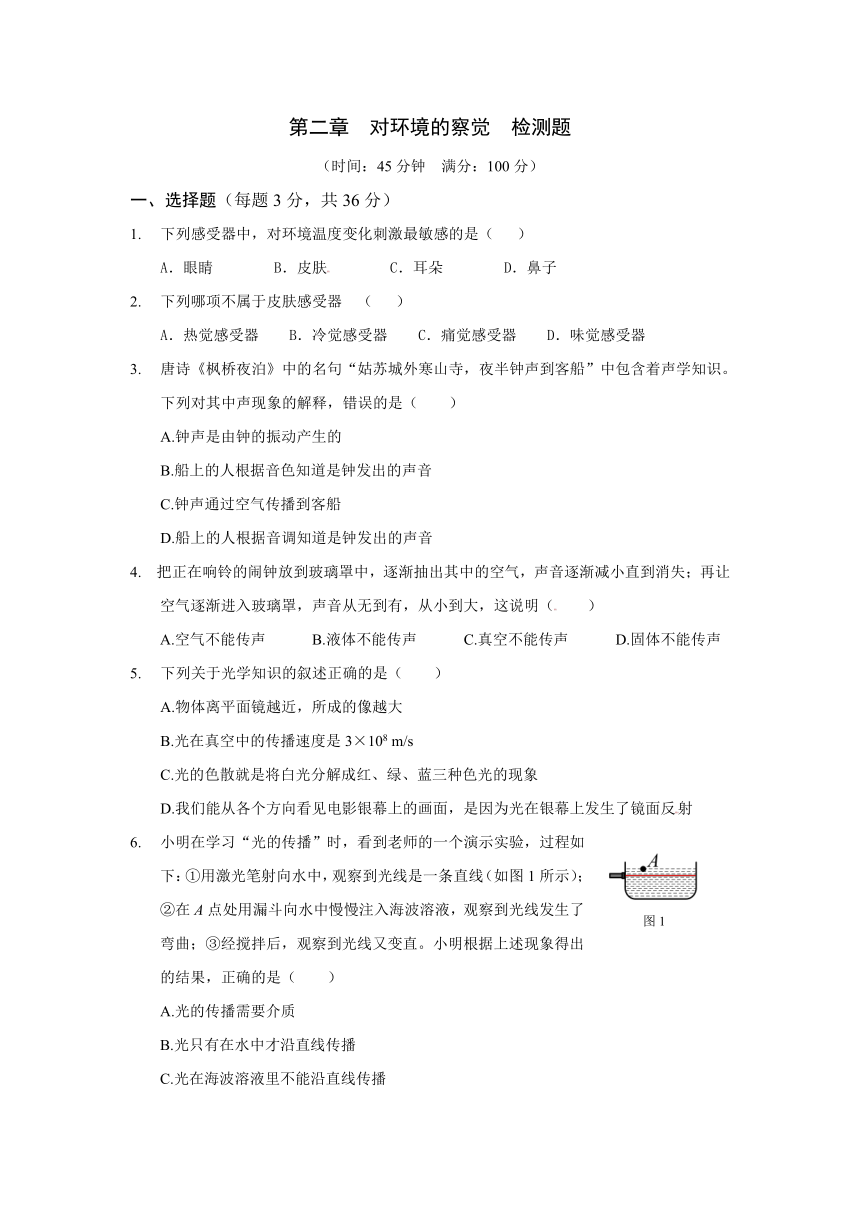

9. 图2中,正确表示光从水斜射入空气的情况的是( )

图2

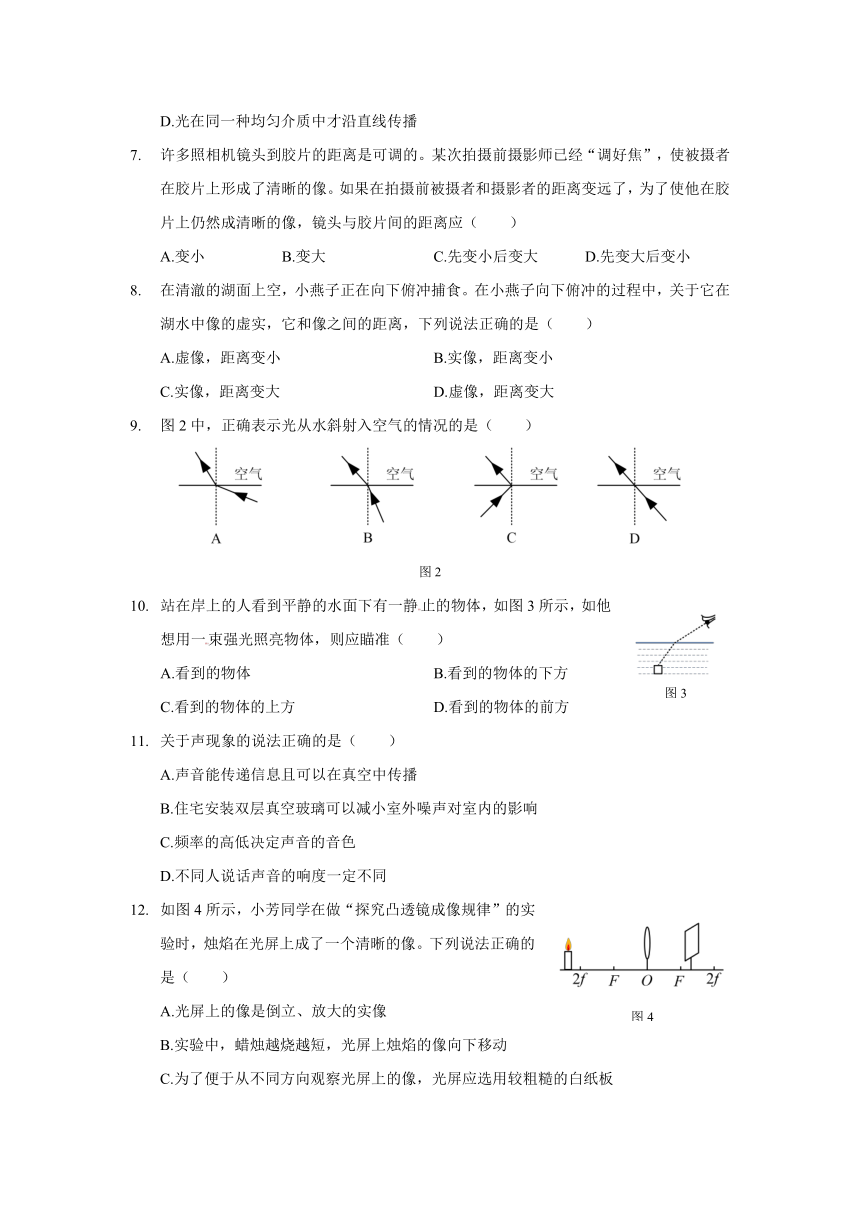

10. 站在岸上的人看到平静的水面下有一静止的物体,如图3所示,如他想用一束强光照亮物体,则应瞄准( ) A.看到的物体 B.看到的物体的下方 C.看到的物体的上方 D.看到的物体的前方

11. 关于声现象的说法正确的是( ) A.声音能传递信息且可以在真空中传播 B.住宅安装双层真空玻璃可以减小室外噪声对室内的影响 C.频率的高低决定声音的音色 D.不同人说话声音的响度一定不同

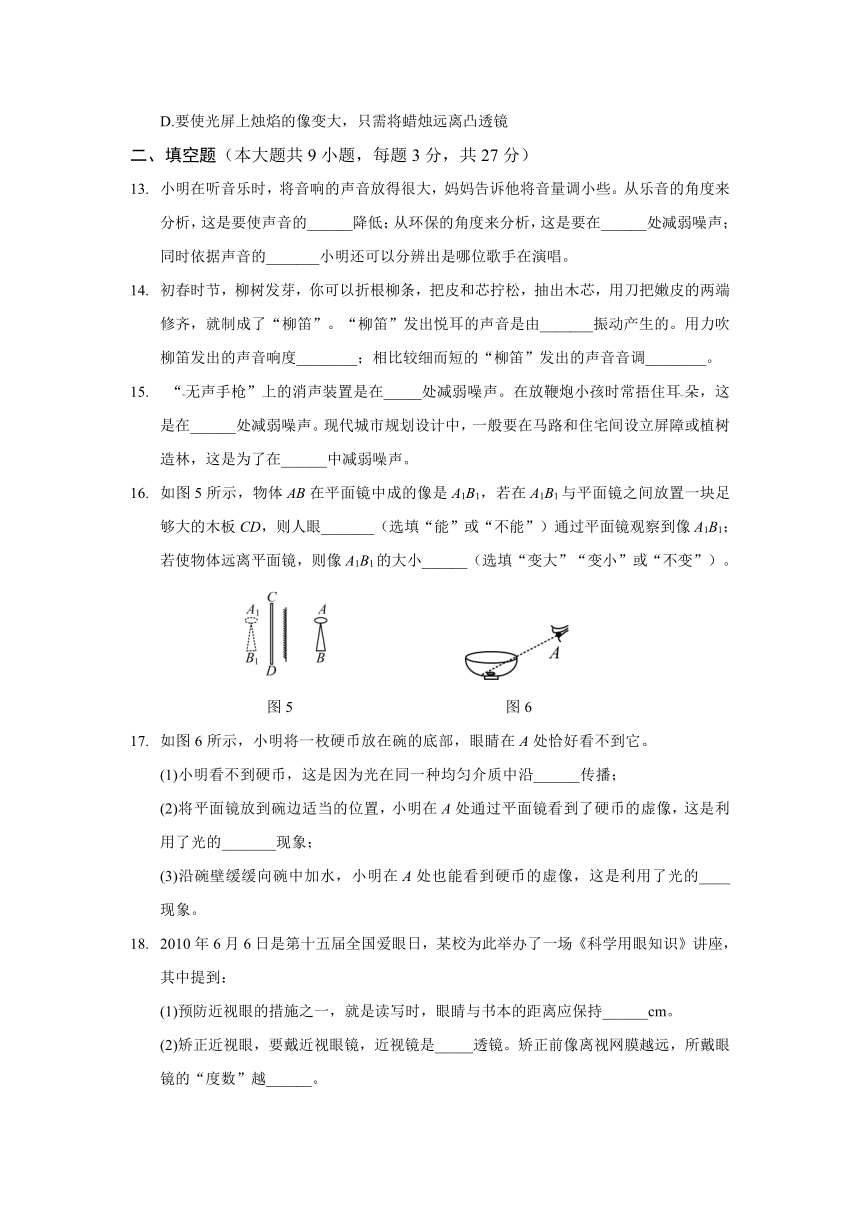

12. 如图4所示,小芳同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像。下列说法正确的是( ) A.光屏上的像是倒立、放大的实像 B.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向下移动 C.为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的白纸板 D.要使光屏上烛焰的像变大,只需将蜡烛远离凸透镜

二、填空题(本大题共9小题,每题3分,共27分)

13. 小明在听音乐时,将音响的声音放得很大,妈妈告诉他将音量调小些。从乐音的角度来分析,这是要使声音的______降低;从环保的角度来分析,这是要在______处减弱噪声;同时依据声音的_______小明还可以分辨出是哪位歌手在演唱。

14. 初春时节,柳树发芽,你可以折根柳条,把皮和芯拧松,抽出木芯,用刀把嫩皮的两端修齐,就制成了“柳笛”。“柳笛”发出悦耳的声音是由_______振动产生的。用力吹柳笛发出的声音响度________;相比较细而短的“柳笛”发出的声音音调________。

15. “无声手枪”上的消声装置是在_____处减弱噪声。在放鞭炮小孩时常捂住耳朵,这是在______处减弱噪声。现代城市规划设计中,一般要在马路和住宅间设立屏障或植树造林,这是为了在______中减弱噪声。

16. 如图5所示,物体AB在平面镜中成的像是A1B1,若在A1B1与平面镜之间放置一块足够大的木板CD,则人眼_______(选填“能”或“不能”)通过平面镜观察到像A1B1;若使物体远离平面镜,则像A1B1的大小______(选填“变大”“变小”或“不变”)。

图5 图6

17. 如图6所示,小明将一枚硬币放在碗的底部,眼睛在A处恰好看不到它。 (1)小明看不到硬币,这是因为光在同一种均匀介质中沿______传播; (2)将平面镜放到碗边适当的位置,小明在A处通过平面镜看到了硬币的虚像,这是利用了光的_______现象; (3)沿碗壁缓缓向碗中加水,小明在A处也能看到硬币的虚像,这是利用了光的____现象。

18. 2010年6月6日是第十五届全国爱眼日,某校为此举办了一场《科学用眼知识》讲座,其中提到: (1)预防近视眼的措施之一,就是读写时,眼睛与书本的距离应保持______cm。 (2)矫正近视眼,要戴近视眼镜,近视镜是_____透镜。矫正前像离视网膜越远,所戴眼镜的“度数”越______。

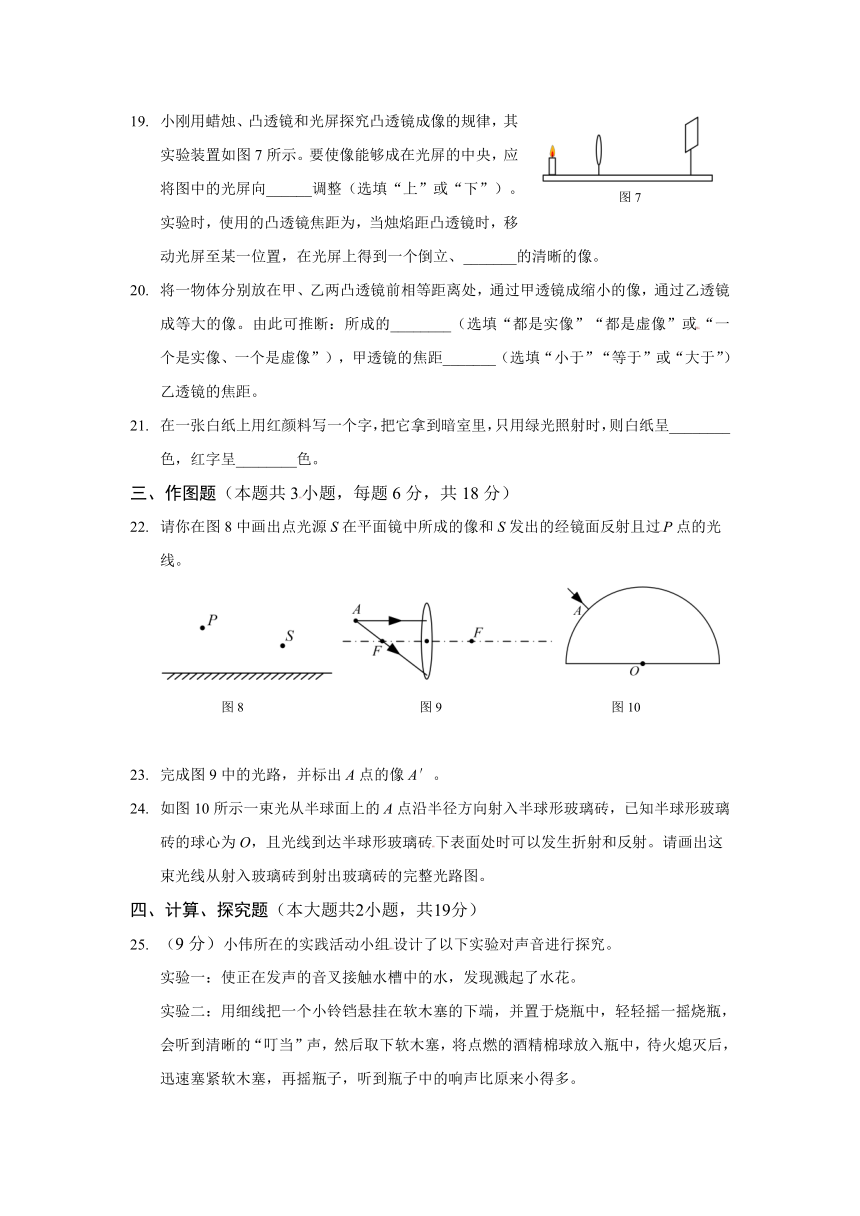

19. 小刚用蜡烛、凸透镜和光屏探究凸透镜成像的规律,其实验装置如图7所示。要使像能够成在光屏的中央,应将图中的光屏向______调整(选填“上”或“下”)。实验时,使用的凸透镜焦距为,当烛焰距凸透镜时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一个倒立、_______的清晰的像。

20. 将一物体分别放在甲、乙两凸透镜前相等距离处,通过甲透镜成缩小的像,通过乙透镜成等大的像。由此可推断:所成的________(选填“都是实像”“都是虚像”或“一个是实像、一个是虚像”),甲透镜的焦距_______(选填“小于”“等于”或“大于”)乙透镜的焦距。

21. 在一张白纸上用红颜料写一个字,把它拿到暗室里,只用绿光照射时,则白纸呈________色,红字呈________色。

三、作图题(本题共3小题,每题6分,共18分)

22. 请你在图8中画出点光源S在平面镜中所成的像和S发出的经镜面反射且过P点的光线。

图8 图9 图10

23. 完成图9中的光路,并标出A点的像A′。

24. 如图10所示一束光从半球面上的A点沿半径方向射入半球形玻璃砖,已知半球形玻璃砖的球心为O,且光线到达半球形玻璃砖下表面处时可以发生折射和反射。请画出这束光线从射入玻璃砖到射出玻璃砖的完整光路图。

四、计算、探究题(本大题共2小题,共19分)

25. (9分)小伟所在的实践活动小组设计了以下实验对声音进行探究。 实验一:使正在发声的音叉接触水槽中的水,发现溅起了水花。 实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,轻轻摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声,然后取下软木塞,将点燃的酒精棉球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇瓶子,听到瓶子中的响声比原来小得多。 实验三:把自行车支起来,一只手转动自行车的脚踏板,另一只手拿着硬纸片,让纸片的一头伸到自行车后轮的辐条中。先慢慢转,这时可以听到纸片的“轧轧”声;再加快转速,纸片发出的声调就会变高;当转速达到一定程度时,纸片就会尖叫起来了。(要特别注意安全,不要把手伸到辐条中) 以上三个实验中,能表明发声体在振动的实验是______________,另外两个实验分别表明:(1)__________________;(2)_______________________。

26. (10分)在“探究平面镜成像的特点”实验中,某同学用玻璃板、相同的两个棋子A和B、刻度尺、白纸、橡皮泥等器材进行实验,如图11所示。 (1)在寻找棋子A的像的位置时,眼睛应该在棋子_____(选填“A”或“B”)这一侧观察,移动玻璃板后的棋子B,使它与棋子A在玻璃板中所成的像重合; (2)实验中使用刻度尺,是为了测量___________; (3)移开棋子B,用白纸做屏幕放在该位置,直接观察白纸,通过_____________的现象,可知平面镜所成的像是虚像。

第二章 对环境的察觉 检测题参考答案

1. B

2. D

3. D 解析:钟声是由钟的振动产生的,选项A正确。船上的人是根据音色知道是钟发出的声音,而不是根据音调,选项B正确,选项D错误。钟声是通过空气传播到客船的,选项C正确。本题选错误的选项,所以选D。

4. C 解析:让空气逐渐进入玻璃罩,声音从无到有,从小到大,说明空气能够传声,选项A错误。此实验中未涉及液体,故不能说明液体的传声情况,选项B错误。逐渐抽出其中的空气,声音逐渐减小直到消失,说明空气介质在减少时,声音变小到消失,充分说明真空不能传声,选项C正确。此实验中未涉及固体,不能说明固体的传声情况,选项D错误。

5. B 解析:平面镜成的像与物体等大,与物体距平面镜的距离无关,选项A错误。光在真空中的传播速度是3×108?m/s,选项B正确。光的色散就是光经过折射,复色光分解为各单色光的现象,白光色散后分成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,选项C错误。光照在电影银幕上,发生漫反射,反射的光向各个方向传播,所以我们能从各个方向看见电影银幕上的画面,选项D错误。

6. D 解析:从①中我们发现光在水中沿直线传播,而②中的光线不再沿直线传播,不同于①的是介质不再均匀,③现象中的光线又沿直线传播,是由于搅拌后,介质又变得均匀,故可以得出,光在同一种均匀介质中才沿直线传播。选项D正确。

7. A 解析:照相机的镜头是一个凸透镜,根据凸透镜成实像的特点“物远像近像变小”,当被摄者和摄影者的距离变远了,像会离透镜近一些,所以镜头与胶片间的距离应变小。选项A正确。

8. A 解析:平静的湖面相当于平面镜,它把来自小燕子的光进行反射,反射光线反向延长线相交就形成了像,由于该像不是实际光线会聚形成的,所以该像是虚像。平面镜所成的像与物体到平面镜的距离相等,在小燕子向下俯冲的过程中,由于小燕子与水面的距离变小,所以像与水面的距离也变小,故小燕子与像之间的距离在变小。选项A正确。

9. B 解析:A图中折射角小于入射角,不符合光从水斜射入空气中的规律,选项A错误。B图,光从水斜射入空气中,折射角大于入射角,入射光线和折射光线分居法线两侧,符合光的折射规律,选项B正确。C图中折射光线和入射光线位于法线的同侧,不符合光的折射规律,选项C错误。D图中光从水斜射入空气中,传播方向没有改变,不符合光的折射规律,选项D错误。

10. A 解析:我们看到水中的物体,是物体的光经水面折射以后进入我们眼睛形成的,如果用一束光照射此物体,根据光传播路径的可逆性,只要逆着光传播的方向照射就可以。选项A正确。

11. B 解析:选项A,声音能传递信息,但声音的传播需要介质,不能在真空中传播,此选项错误。选项B,双层玻璃中间是真空,不能传播声音,故可以在传播过程中减弱噪声,此选项正确。选项C,频率的高低决定声音的音调,和音色无关,此选项错误。选项D,不同的人说话声音的音色一般不同,但响度可能相同,此选项错误。

12. C 解析:由题图知,蜡烛放在2倍焦距之外,所以此时成倒立、缩小的实像,选项A错误。由于成的实像是倒立的,所以蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动,选项B错误。为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的白纸板,选项C正确。要使光屏上的烛焰的像变大,蜡烛应靠近凸透镜,选项D错误。

13. 响度 声源 音色 解析:调节音量时,喇叭的振幅发生改变,所以发出声音的响度发生改变。将音响声音调小属于在声源处减弱噪声。不同歌手的声带特征不同,发出声音的音色也不同,所以可以通过音色辨别不同的歌手。

14. 空气柱 大 高 解析:“柳笛”发出悦耳的声音是柳笛内的空气柱振动发出的。用力吹柳笛,空气柱振幅越大,响度越大。细而短的“柳笛”内,空气柱质量小、体积小,容易振动,振动频率大,音调高。

15. 声源 人耳 传播过程 解析:手枪的消声器可以使枪射击时发出的声音减小,属于在声源处减弱噪声。堵住耳朵是在人耳处减弱噪声。屏障、树林可以吸收声音和反射声音,是在传播过程中减弱噪声。

16. 能 不变 解析:平面镜成的是虚像,像是反射光线的反向延长线会聚形成的,不是实际光线照到像点,所以镜子背面放什么物体都不会影响成像。平面镜成像时像和物的大小相等,使物体远离平面镜,像和物的大小也相等,人在视觉上感觉像变小,但事实上像的大小没变。

17. (1)直线 (2)反射 (3)折射 解析:(1)小明看不到硬币,是由于碗的边缘部分挡住了来自硬币的光线,光线不能进入眼睛,所以眼睛看不到硬币,这说明了光在同一种均匀介质中是沿直线传播的;(2)来自硬币的光经过平面镜会发生反射,反射光线进入人眼,人眼逆着反射光线看去,感觉光线好像是从镜子的后面射来的,这就是硬币的虚像(虚像是反射光线反向延长线的交点),所以小明通过平面镜看到了硬币的虚像,这是利用了光的反射现象;(3)当沿碗壁缓缓向碗中加水时,来自硬币的光线会从水中斜射入空气中从而发生折射,当折射光线进入人眼时,人眼逆着折射光线看去,看到的便是由于光的折射而形成的虚像(虚像的位置比物体的实际位置偏高),所以小明在A处也能看到硬币的虚像,这是利用了光的折射现象。

18. (1)25 (2) 凹 大 解析:(1)正常人眼的明视距离是25?cm,25?cm时人眼看到的物体最清晰,所以读写时,眼睛与书本的距离应保持25?cm。(2)近视眼是因为人眼的晶状体曲度变大,会聚能力增强,像落在视网膜的前方,矫正近视眼,应戴发散透镜,即凹透镜,使光线推迟会聚,晶状体曲度越大,像离视网膜越远,因此矫正时所戴眼镜的“度数”越大。

19. 下 放大 解析:根据题图中的光屏、凸透镜、烛焰三者的位置关系可知,光屏的中心高于凸透镜、烛焰的中心,要使像成在光屏的中心,就要使光屏向下调整使三者的中心在同一高度上。物距为15?cm,凸透镜的焦距是10?cm,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,根据凸透镜成像的规律可知,此时物体在光屏上成倒立、放大的实像。

20. 都是实像 小于 解析:通过甲透镜成缩小的像,说明此时物体在甲透镜2倍焦距之外,成缩小、倒立的实像。通过乙透镜成等大的像,说明此时物体在乙透镜的2倍焦距处,成等大、倒立的实像。而物体分别放在甲、乙两凸透镜前相等距离处,所以甲透镜的焦距小于乙透镜的焦距。

21. 绿 黑 解析:白纸能反射所有的色光,当用绿光照射时,它反射绿光,所以是绿色;而红字只能反射红光,当绿光照射时不能被反射,所以字就是黑色。

22. 如图1所示。 解析:过镜面作出点S的对称点S',即为点光源S在平面镜中的像,连接S'P与镜面交于O点,即为入射点(反射点),连接SO就得到入射光线,如图15所示。

图1 图2 图3

23. 如图2所示。 解析:一条入射光线平行于主光轴,则折射光线过焦点;另一条入射光线过焦点,则折射光线平行于主光轴。两条折射光线的交点为像点A′。

24. 如图3所示。 解析:(1)因为光线沿半径方向射入,所以入射光线过球心O,O点为入射点。过O点作玻璃砖下表面垂线即法线,根据光的反射定律作出反射光线。(2)该反射光线再由玻璃射出时,其光线垂直玻璃砖的圆弧表面的切面入射(就像入射光线AO一样),光的传播方向不变,不发生折射。(3)光线AO从玻璃斜射入空气时,折射角大于入射角,折射光线远离法线。

25. 实验一 (1)声音的传播需要介质 (2)频率越高,音调越高 解析:实验一,将正在发声的音叉插入水中能溅起水花,说明音叉发声时振动。实验二,将点燃的酒精棉球放入瓶中,瓶内的空气受热膨胀被排出一部分,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇瓶子,听到瓶子中的响声比原来小得多,原因是介质减少,传声效果减弱,没有介质,声音就不能传播,所以声音的传播需要介质。实验三,车轮的转动引起纸片的振动,车轮转动越来越快,纸片振动越来越快,纸片振动的频率越来越高,音调越来越高。

26. (1)A (2)物距和像距 (3)纸上无法成棋子的像 解析:(1)由于平面镜成的是虚像,所以在寻找棋子A的像的位置时,人眼应在棋子A这一侧观察。(2)在实验中用到刻度尺,但刻度尺并不是用来测量像、物的大小的,而是测量像到镜面的距离、物到镜面的距离。(3)此实验中的白纸相当于光屏,光屏只能承接实像,不能承接虚像,因为平面镜成的像是虚像,所以棋子的像不会出现在白纸上。

(时间:45分钟 满分:100分)

一、选择题(每题3分,共36分)

1. 下列感受器中,对环境温度变化刺激最敏感的是( )

A.眼睛 B.皮肤 C.耳朵 D.鼻子

2. 下列哪项不属于皮肤感受器 ( )

A.热觉感受器 B.冷觉感受器 C.痛觉感受器 D.味觉感受器

3. 唐诗《枫桥夜泊》中的名句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”中包含着声学知识。下列对其中声现象的解释,错误的是( ) A.钟声是由钟的振动产生的 B.船上的人根据音色知道是钟发出的声音 C.钟声通过空气传播到客船 D.船上的人根据音调知道是钟发出的声音

4. 把正在响铃的闹钟放到玻璃罩中,逐渐抽出其中的空气,声音逐渐减小直到消失;再让空气逐渐进入玻璃罩,声音从无到有,从小到大,这说明( ) A.空气不能传声 B.液体不能传声 C.真空不能传声 D.固体不能传声

5. 下列关于光学知识的叙述正确的是( ) A.物体离平面镜越近,所成的像越大 B.光在真空中的传播速度是3×108?m/s C.光的色散就是将白光分解成红、绿、蓝三种色光的现象 D.我们能从各个方向看见电影银幕上的画面,是因为光在银幕上发生了镜面反射

6. 小明在学习“光的传播”时,看到老师的一个演示实验,过程如下:①用激光笔射向水中,观察到光线是一条直线(如图1所示);②在A点处用漏斗向水中慢慢注入海波溶液,观察到光线发生了弯曲;③经搅拌后,观察到光线又变直。小明根据上述现象得出的结果,正确的是( ) A.光的传播需要介质 B.光只有在水中才沿直线传播 C.光在海波溶液里不能沿直线传播 D.光在同一种均匀介质中才沿直线传播

7. 许多照相机镜头到胶片的距离是可调的。某次拍摄前摄影师已经“调好焦”,使被摄者在胶片上形成了清晰的像。如果在拍摄前被摄者和摄影者的距离变远了,为了使他在胶片上仍然成清晰的像,镜头与胶片间的距离应( ) A.变小 B.变大 C.先变小后变大 D.先变大后变小

8. 在清澈的湖面上空,小燕子正在向下俯冲捕食。在小燕子向下俯冲的过程中,关于它在湖水中像的虚实,它和像之间的距离,下列说法正确的是( ) A.虚像,距离变小 B.实像,距离变小 C.实像,距离变大 D.虚像,距离变大

9. 图2中,正确表示光从水斜射入空气的情况的是( )

图2

10. 站在岸上的人看到平静的水面下有一静止的物体,如图3所示,如他想用一束强光照亮物体,则应瞄准( ) A.看到的物体 B.看到的物体的下方 C.看到的物体的上方 D.看到的物体的前方

11. 关于声现象的说法正确的是( ) A.声音能传递信息且可以在真空中传播 B.住宅安装双层真空玻璃可以减小室外噪声对室内的影响 C.频率的高低决定声音的音色 D.不同人说话声音的响度一定不同

12. 如图4所示,小芳同学在做“探究凸透镜成像规律”的实验时,烛焰在光屏上成了一个清晰的像。下列说法正确的是( ) A.光屏上的像是倒立、放大的实像 B.实验中,蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向下移动 C.为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的白纸板 D.要使光屏上烛焰的像变大,只需将蜡烛远离凸透镜

二、填空题(本大题共9小题,每题3分,共27分)

13. 小明在听音乐时,将音响的声音放得很大,妈妈告诉他将音量调小些。从乐音的角度来分析,这是要使声音的______降低;从环保的角度来分析,这是要在______处减弱噪声;同时依据声音的_______小明还可以分辨出是哪位歌手在演唱。

14. 初春时节,柳树发芽,你可以折根柳条,把皮和芯拧松,抽出木芯,用刀把嫩皮的两端修齐,就制成了“柳笛”。“柳笛”发出悦耳的声音是由_______振动产生的。用力吹柳笛发出的声音响度________;相比较细而短的“柳笛”发出的声音音调________。

15. “无声手枪”上的消声装置是在_____处减弱噪声。在放鞭炮小孩时常捂住耳朵,这是在______处减弱噪声。现代城市规划设计中,一般要在马路和住宅间设立屏障或植树造林,这是为了在______中减弱噪声。

16. 如图5所示,物体AB在平面镜中成的像是A1B1,若在A1B1与平面镜之间放置一块足够大的木板CD,则人眼_______(选填“能”或“不能”)通过平面镜观察到像A1B1;若使物体远离平面镜,则像A1B1的大小______(选填“变大”“变小”或“不变”)。

图5 图6

17. 如图6所示,小明将一枚硬币放在碗的底部,眼睛在A处恰好看不到它。 (1)小明看不到硬币,这是因为光在同一种均匀介质中沿______传播; (2)将平面镜放到碗边适当的位置,小明在A处通过平面镜看到了硬币的虚像,这是利用了光的_______现象; (3)沿碗壁缓缓向碗中加水,小明在A处也能看到硬币的虚像,这是利用了光的____现象。

18. 2010年6月6日是第十五届全国爱眼日,某校为此举办了一场《科学用眼知识》讲座,其中提到: (1)预防近视眼的措施之一,就是读写时,眼睛与书本的距离应保持______cm。 (2)矫正近视眼,要戴近视眼镜,近视镜是_____透镜。矫正前像离视网膜越远,所戴眼镜的“度数”越______。

19. 小刚用蜡烛、凸透镜和光屏探究凸透镜成像的规律,其实验装置如图7所示。要使像能够成在光屏的中央,应将图中的光屏向______调整(选填“上”或“下”)。实验时,使用的凸透镜焦距为,当烛焰距凸透镜时,移动光屏至某一位置,在光屏上得到一个倒立、_______的清晰的像。

20. 将一物体分别放在甲、乙两凸透镜前相等距离处,通过甲透镜成缩小的像,通过乙透镜成等大的像。由此可推断:所成的________(选填“都是实像”“都是虚像”或“一个是实像、一个是虚像”),甲透镜的焦距_______(选填“小于”“等于”或“大于”)乙透镜的焦距。

21. 在一张白纸上用红颜料写一个字,把它拿到暗室里,只用绿光照射时,则白纸呈________色,红字呈________色。

三、作图题(本题共3小题,每题6分,共18分)

22. 请你在图8中画出点光源S在平面镜中所成的像和S发出的经镜面反射且过P点的光线。

图8 图9 图10

23. 完成图9中的光路,并标出A点的像A′。

24. 如图10所示一束光从半球面上的A点沿半径方向射入半球形玻璃砖,已知半球形玻璃砖的球心为O,且光线到达半球形玻璃砖下表面处时可以发生折射和反射。请画出这束光线从射入玻璃砖到射出玻璃砖的完整光路图。

四、计算、探究题(本大题共2小题,共19分)

25. (9分)小伟所在的实践活动小组设计了以下实验对声音进行探究。 实验一:使正在发声的音叉接触水槽中的水,发现溅起了水花。 实验二:用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下端,并置于烧瓶中,轻轻摇一摇烧瓶,会听到清晰的“叮当”声,然后取下软木塞,将点燃的酒精棉球放入瓶中,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇瓶子,听到瓶子中的响声比原来小得多。 实验三:把自行车支起来,一只手转动自行车的脚踏板,另一只手拿着硬纸片,让纸片的一头伸到自行车后轮的辐条中。先慢慢转,这时可以听到纸片的“轧轧”声;再加快转速,纸片发出的声调就会变高;当转速达到一定程度时,纸片就会尖叫起来了。(要特别注意安全,不要把手伸到辐条中) 以上三个实验中,能表明发声体在振动的实验是______________,另外两个实验分别表明:(1)__________________;(2)_______________________。

26. (10分)在“探究平面镜成像的特点”实验中,某同学用玻璃板、相同的两个棋子A和B、刻度尺、白纸、橡皮泥等器材进行实验,如图11所示。 (1)在寻找棋子A的像的位置时,眼睛应该在棋子_____(选填“A”或“B”)这一侧观察,移动玻璃板后的棋子B,使它与棋子A在玻璃板中所成的像重合; (2)实验中使用刻度尺,是为了测量___________; (3)移开棋子B,用白纸做屏幕放在该位置,直接观察白纸,通过_____________的现象,可知平面镜所成的像是虚像。

第二章 对环境的察觉 检测题参考答案

1. B

2. D

3. D 解析:钟声是由钟的振动产生的,选项A正确。船上的人是根据音色知道是钟发出的声音,而不是根据音调,选项B正确,选项D错误。钟声是通过空气传播到客船的,选项C正确。本题选错误的选项,所以选D。

4. C 解析:让空气逐渐进入玻璃罩,声音从无到有,从小到大,说明空气能够传声,选项A错误。此实验中未涉及液体,故不能说明液体的传声情况,选项B错误。逐渐抽出其中的空气,声音逐渐减小直到消失,说明空气介质在减少时,声音变小到消失,充分说明真空不能传声,选项C正确。此实验中未涉及固体,不能说明固体的传声情况,选项D错误。

5. B 解析:平面镜成的像与物体等大,与物体距平面镜的距离无关,选项A错误。光在真空中的传播速度是3×108?m/s,选项B正确。光的色散就是光经过折射,复色光分解为各单色光的现象,白光色散后分成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光,选项C错误。光照在电影银幕上,发生漫反射,反射的光向各个方向传播,所以我们能从各个方向看见电影银幕上的画面,选项D错误。

6. D 解析:从①中我们发现光在水中沿直线传播,而②中的光线不再沿直线传播,不同于①的是介质不再均匀,③现象中的光线又沿直线传播,是由于搅拌后,介质又变得均匀,故可以得出,光在同一种均匀介质中才沿直线传播。选项D正确。

7. A 解析:照相机的镜头是一个凸透镜,根据凸透镜成实像的特点“物远像近像变小”,当被摄者和摄影者的距离变远了,像会离透镜近一些,所以镜头与胶片间的距离应变小。选项A正确。

8. A 解析:平静的湖面相当于平面镜,它把来自小燕子的光进行反射,反射光线反向延长线相交就形成了像,由于该像不是实际光线会聚形成的,所以该像是虚像。平面镜所成的像与物体到平面镜的距离相等,在小燕子向下俯冲的过程中,由于小燕子与水面的距离变小,所以像与水面的距离也变小,故小燕子与像之间的距离在变小。选项A正确。

9. B 解析:A图中折射角小于入射角,不符合光从水斜射入空气中的规律,选项A错误。B图,光从水斜射入空气中,折射角大于入射角,入射光线和折射光线分居法线两侧,符合光的折射规律,选项B正确。C图中折射光线和入射光线位于法线的同侧,不符合光的折射规律,选项C错误。D图中光从水斜射入空气中,传播方向没有改变,不符合光的折射规律,选项D错误。

10. A 解析:我们看到水中的物体,是物体的光经水面折射以后进入我们眼睛形成的,如果用一束光照射此物体,根据光传播路径的可逆性,只要逆着光传播的方向照射就可以。选项A正确。

11. B 解析:选项A,声音能传递信息,但声音的传播需要介质,不能在真空中传播,此选项错误。选项B,双层玻璃中间是真空,不能传播声音,故可以在传播过程中减弱噪声,此选项正确。选项C,频率的高低决定声音的音调,和音色无关,此选项错误。选项D,不同的人说话声音的音色一般不同,但响度可能相同,此选项错误。

12. C 解析:由题图知,蜡烛放在2倍焦距之外,所以此时成倒立、缩小的实像,选项A错误。由于成的实像是倒立的,所以蜡烛越烧越短,光屏上烛焰的像向上移动,选项B错误。为了便于从不同方向观察光屏上的像,光屏应选用较粗糙的白纸板,选项C正确。要使光屏上的烛焰的像变大,蜡烛应靠近凸透镜,选项D错误。

13. 响度 声源 音色 解析:调节音量时,喇叭的振幅发生改变,所以发出声音的响度发生改变。将音响声音调小属于在声源处减弱噪声。不同歌手的声带特征不同,发出声音的音色也不同,所以可以通过音色辨别不同的歌手。

14. 空气柱 大 高 解析:“柳笛”发出悦耳的声音是柳笛内的空气柱振动发出的。用力吹柳笛,空气柱振幅越大,响度越大。细而短的“柳笛”内,空气柱质量小、体积小,容易振动,振动频率大,音调高。

15. 声源 人耳 传播过程 解析:手枪的消声器可以使枪射击时发出的声音减小,属于在声源处减弱噪声。堵住耳朵是在人耳处减弱噪声。屏障、树林可以吸收声音和反射声音,是在传播过程中减弱噪声。

16. 能 不变 解析:平面镜成的是虚像,像是反射光线的反向延长线会聚形成的,不是实际光线照到像点,所以镜子背面放什么物体都不会影响成像。平面镜成像时像和物的大小相等,使物体远离平面镜,像和物的大小也相等,人在视觉上感觉像变小,但事实上像的大小没变。

17. (1)直线 (2)反射 (3)折射 解析:(1)小明看不到硬币,是由于碗的边缘部分挡住了来自硬币的光线,光线不能进入眼睛,所以眼睛看不到硬币,这说明了光在同一种均匀介质中是沿直线传播的;(2)来自硬币的光经过平面镜会发生反射,反射光线进入人眼,人眼逆着反射光线看去,感觉光线好像是从镜子的后面射来的,这就是硬币的虚像(虚像是反射光线反向延长线的交点),所以小明通过平面镜看到了硬币的虚像,这是利用了光的反射现象;(3)当沿碗壁缓缓向碗中加水时,来自硬币的光线会从水中斜射入空气中从而发生折射,当折射光线进入人眼时,人眼逆着折射光线看去,看到的便是由于光的折射而形成的虚像(虚像的位置比物体的实际位置偏高),所以小明在A处也能看到硬币的虚像,这是利用了光的折射现象。

18. (1)25 (2) 凹 大 解析:(1)正常人眼的明视距离是25?cm,25?cm时人眼看到的物体最清晰,所以读写时,眼睛与书本的距离应保持25?cm。(2)近视眼是因为人眼的晶状体曲度变大,会聚能力增强,像落在视网膜的前方,矫正近视眼,应戴发散透镜,即凹透镜,使光线推迟会聚,晶状体曲度越大,像离视网膜越远,因此矫正时所戴眼镜的“度数”越大。

19. 下 放大 解析:根据题图中的光屏、凸透镜、烛焰三者的位置关系可知,光屏的中心高于凸透镜、烛焰的中心,要使像成在光屏的中心,就要使光屏向下调整使三者的中心在同一高度上。物距为15?cm,凸透镜的焦距是10?cm,物距大于一倍焦距小于二倍焦距,根据凸透镜成像的规律可知,此时物体在光屏上成倒立、放大的实像。

20. 都是实像 小于 解析:通过甲透镜成缩小的像,说明此时物体在甲透镜2倍焦距之外,成缩小、倒立的实像。通过乙透镜成等大的像,说明此时物体在乙透镜的2倍焦距处,成等大、倒立的实像。而物体分别放在甲、乙两凸透镜前相等距离处,所以甲透镜的焦距小于乙透镜的焦距。

21. 绿 黑 解析:白纸能反射所有的色光,当用绿光照射时,它反射绿光,所以是绿色;而红字只能反射红光,当绿光照射时不能被反射,所以字就是黑色。

22. 如图1所示。 解析:过镜面作出点S的对称点S',即为点光源S在平面镜中的像,连接S'P与镜面交于O点,即为入射点(反射点),连接SO就得到入射光线,如图15所示。

图1 图2 图3

23. 如图2所示。 解析:一条入射光线平行于主光轴,则折射光线过焦点;另一条入射光线过焦点,则折射光线平行于主光轴。两条折射光线的交点为像点A′。

24. 如图3所示。 解析:(1)因为光线沿半径方向射入,所以入射光线过球心O,O点为入射点。过O点作玻璃砖下表面垂线即法线,根据光的反射定律作出反射光线。(2)该反射光线再由玻璃射出时,其光线垂直玻璃砖的圆弧表面的切面入射(就像入射光线AO一样),光的传播方向不变,不发生折射。(3)光线AO从玻璃斜射入空气时,折射角大于入射角,折射光线远离法线。

25. 实验一 (1)声音的传播需要介质 (2)频率越高,音调越高 解析:实验一,将正在发声的音叉插入水中能溅起水花,说明音叉发声时振动。实验二,将点燃的酒精棉球放入瓶中,瓶内的空气受热膨胀被排出一部分,待火熄灭后,迅速塞紧软木塞,再摇瓶子,听到瓶子中的响声比原来小得多,原因是介质减少,传声效果减弱,没有介质,声音就不能传播,所以声音的传播需要介质。实验三,车轮的转动引起纸片的振动,车轮转动越来越快,纸片振动越来越快,纸片振动的频率越来越高,音调越来越高。

26. (1)A (2)物距和像距 (3)纸上无法成棋子的像 解析:(1)由于平面镜成的是虚像,所以在寻找棋子A的像的位置时,人眼应在棋子A这一侧观察。(2)在实验中用到刻度尺,但刻度尺并不是用来测量像、物的大小的,而是测量像到镜面的距离、物到镜面的距离。(3)此实验中的白纸相当于光屏,光屏只能承接实像,不能承接虚像,因为平面镜成的像是虚像,所以棋子的像不会出现在白纸上。

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空