2022-2023学年 人美版(2019) 美术鉴赏 高中 3.1 纪念与象征——空间中的实体艺术 课件(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022-2023学年 人美版(2019) 美术鉴赏 高中 3.1 纪念与象征——空间中的实体艺术 课件(共41张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 23.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-08-12 19:11:06 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

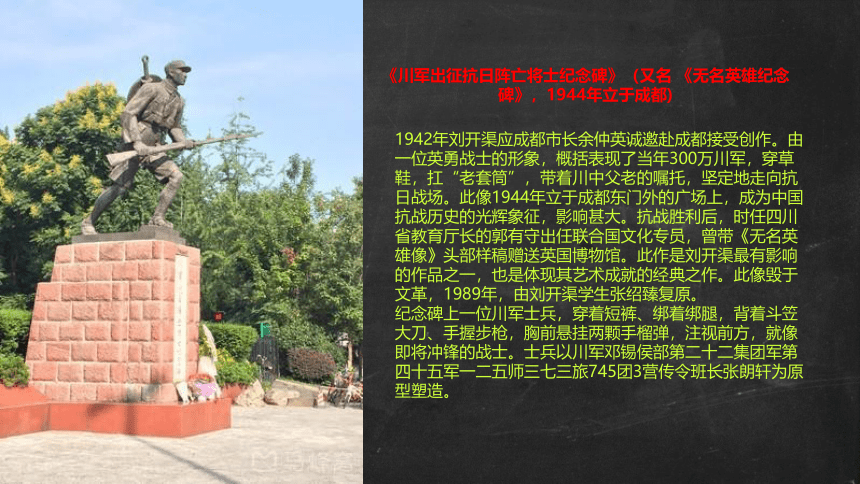

1942年刘开渠应成都市长余仲英诚邀赴成都接受创作。由一位英勇战士的形象,概括表现了当年300万川军,穿草鞋,扛“老套筒”,带着川中父老的嘱托,坚定地走向抗日战场。此像1944年立于成都东门外的广场上,成为中国抗战历史的光辉象征,影响甚大。抗战胜利后,时任四川省教育厅长的郭有守出任联合国文化专员,曾带《无名英雄像》头部样稿赠送英国博物馆。此作是刘开渠最有影响的作品之一,也是体现其艺术成就的经典之作。此像毁于文革,1989年,由刘开渠学生张绍臻复原。

纪念碑上一位川军士兵,穿着短裤、绑着绑腿,背着斗笠大刀、手握步枪,胸前悬挂两颗手榴弹,注视前方,就像即将冲锋的战士。士兵以川军邓锡侯部第二十二集团军第四十五军一二五师三七三旅745团3营传令班长张朗轩为原型塑造。

《川军出征抗日阵亡将士纪念碑》(又名 《无名英雄纪念碑》,1944年立于成都)

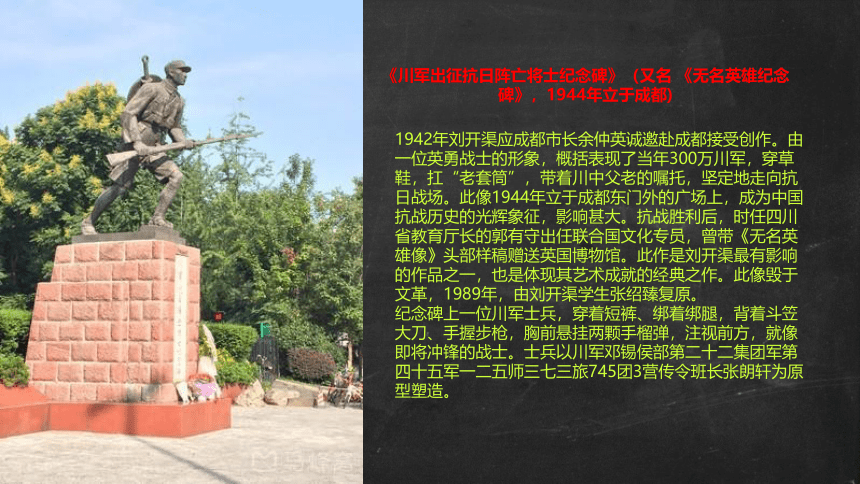

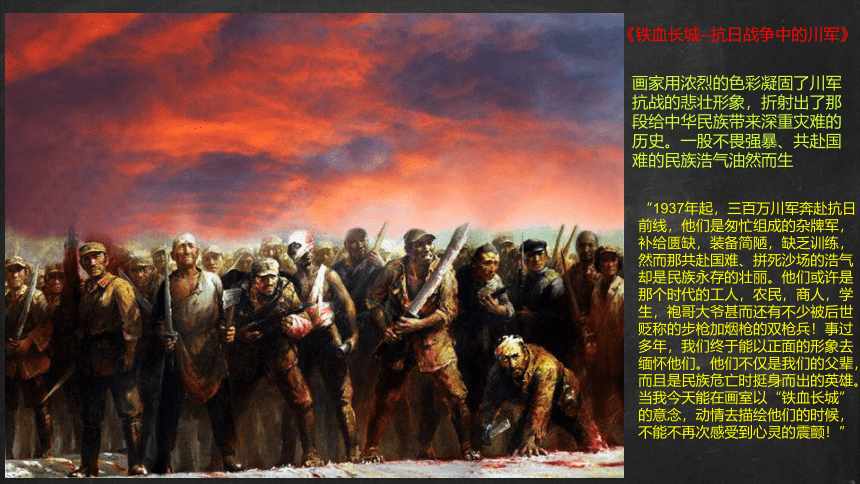

《铁血长城--抗日战争中的川军》

画家用浓烈的色彩凝固了川军抗战的悲壮形象,折射出了那段给中华民族带来深重灾难的历史。一股不畏强暴、共赴国难的民族浩气油然而生

“1937年起,三百万川军奔赴抗日前线,他们是匆忙组成的杂牌军,补给匮缺,装备简陋,缺乏训练,然而那共赴国难、拼死沙场的浩气却是民族永存的壮丽。他们或许是那个时代的工人,农民,商人,学生,袍哥大爷甚而还有不少被后世贬称的步枪加烟枪的双枪兵!事过多年,我们终于能以正面的形象去缅怀他们。他们不仅是我们的父辈,而且是民族危亡时挺身而出的英雄。当我今天能在画室以“铁血长城”的意念,动情去描绘他们的时候,不能不再次感受到心灵的震颤!”

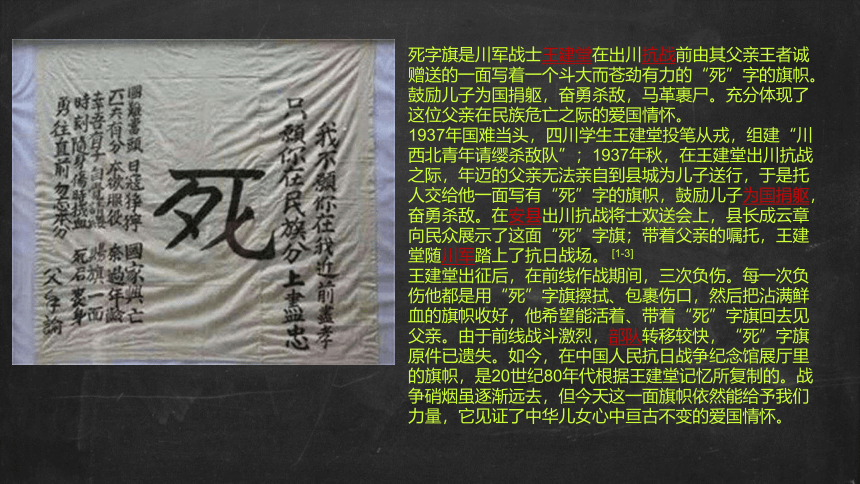

死字旗是川军战士王建堂在出川抗战前由其父亲王者诚赠送的一面写着一个斗大而苍劲有力的“死”字的旗帜。鼓励儿子为国捐躯,奋勇杀敌,马革裹尸。充分体现了这位父亲在民族危亡之际的爱国情怀。

1937年国难当头,四川学生王建堂投笔从戎,组建“川西北青年请缨杀敌队”;1937年秋,在王建堂出川抗战之际,年迈的父亲无法亲自到县城为儿子送行,于是托人交给他一面写有“死”字的旗帜,鼓励儿子为国捐躯,奋勇杀敌。在安县出川抗战将士欢送会上,县长成云章向民众展示了这面“死”字旗;带着父亲的嘱托,王建堂随川军踏上了抗日战场。 [1-3]

王建堂出征后,在前线作战期间,三次负伤。每一次负伤他都是用“死”字旗擦拭、包裹伤口,然后把沾满鲜血的旗帜收好,他希望能活着、带着“死”字旗回去见父亲。由于前线战斗激烈,部队转移较快,“死”字旗原件已遗失。如今,在中国人民抗日战争纪念馆展厅里的旗帜,是20世纪80年代根据王建堂记忆所复制的。战争硝烟虽逐渐远去,但今天这一面旗帜依然能给予我们力量,它见证了中华儿女心中亘古不变的爱国情怀。

纪

念

与

象

空间中的实体艺术

征

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

01

雕塑是空间中的实体性艺术。雕塑的空间占有形式主要分为浮雕、圆雕。浮雕介于绘画与圆雕之间,占据空间少,既能发挥历史纪念性,又能起到装饰作用,应用极广。

圆雕是能从多角度观赏、完全独立的雕塑,在当代社会十分普及。

什么是雕塑?

浮雕

圆雕

雕塑,指为美化环境或用于纪念意义而雕刻塑造、具有一定寓意、象征或象形的观赏物和纪念物。雕塑是造型艺术的一种。

又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等),创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。通过雕、刻减少可雕性物质材料,塑则通过堆增可塑物质性材料来达到艺术创造的目的。

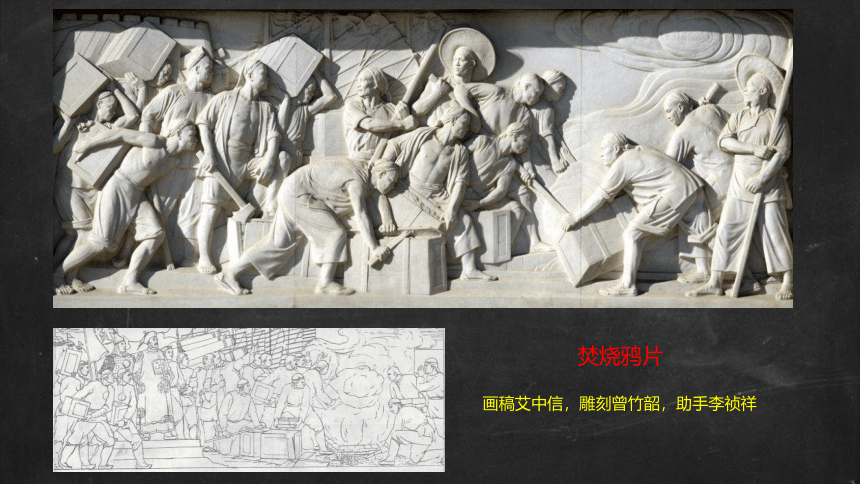

焚烧鸦片

画稿艾中信,雕刻曾竹韶,助手李祯祥

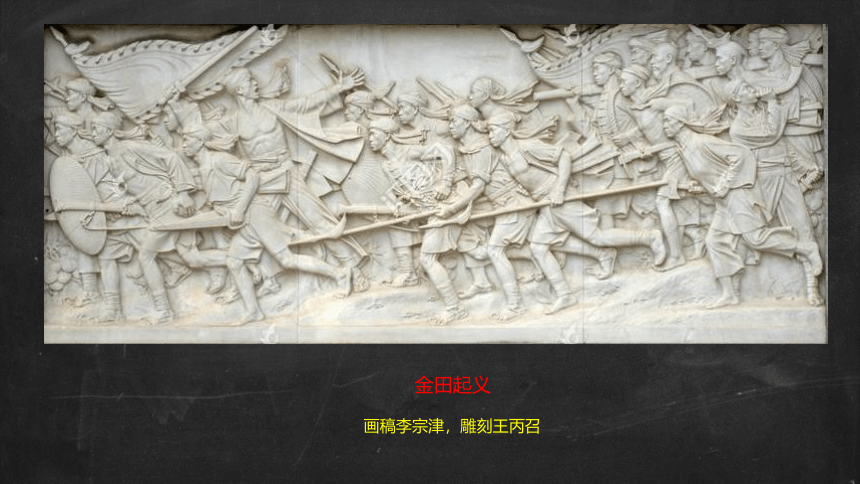

金田起义

画稿李宗津,雕刻王丙召

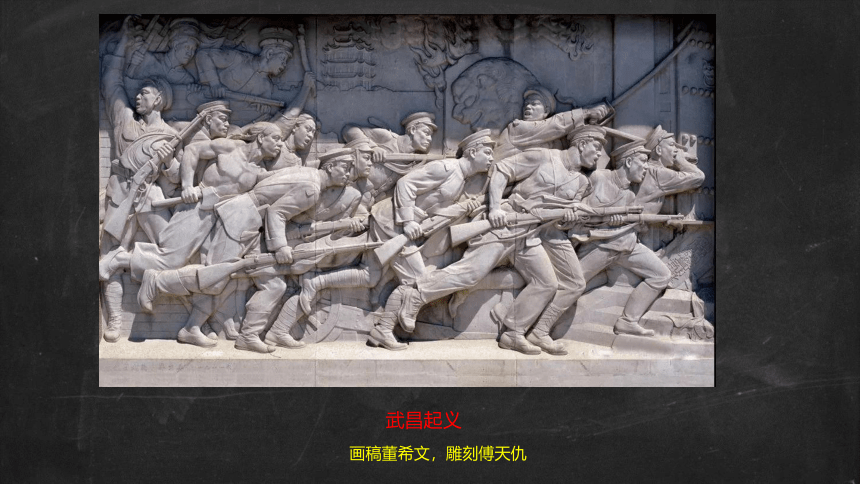

武昌起义

画稿董希文,雕刻傅天仇

五四运动

画稿冯法祀,雕刻滑田友

五卅运动

画稿吴作人,雕刻王临乙

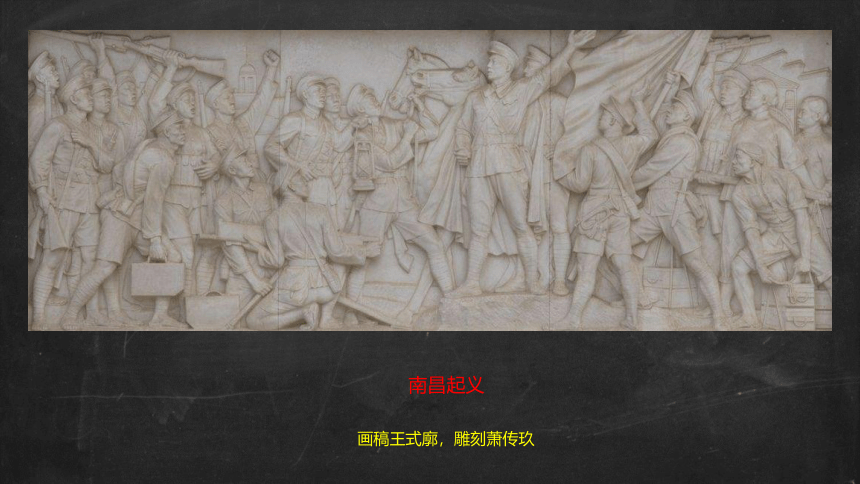

南昌起义

画稿王式廓,雕刻萧传玖

抗日游击战争

画稿辛莽,雕刻张松鹤

支援前线

胜利渡长江

画稿彦涵、雕刻刘开渠

欢迎人民解放军

人民英雄纪念碑位于北京天安门广场中心,天安门南约463米、正阳门北约440米的南北中轴线上。它庄严宏伟的雄姿,具有中国独特的民族风格。在广场中与天安门、正阳门形成一个和谐的、一致的、完整的建筑群。人民英雄纪念碑呈方形,建筑面积为3000平方米。分台座、须弥座和碑身三部分,总高37.94米。台座分两层,四周环绕汉白玉栏杆,四面均有台阶。下层座为海棠形,东西宽50.44米,南北长61.54米;上层座呈方形。台座上是大小两层须弥座,上层小须弥座四周镌刻有以牡丹、荷花、菊花、垂幔等组成的八个花环。

下层须弥座束腰部四面镶嵌八幅巨大的汉白玉浮雕,分别以“虎门销烟”、“金田起义”、“武昌起义”、“五四运动”、“五卅运动”、“南昌起义”、“抗日游击战争”、“胜利渡长江”为主题,在“胜利渡长江”的浮雕两侧,另有两幅以“支援前线”、“欢迎中国人民解放军”为题的装饰性浮雕。浮雕高2米,总长40.68米,浮雕镌刻着170多个人物形象,生动而概括地表现出中国人民100多年来,特别是在中国共产党领导下28年来反帝反封建的伟大革命斗争史实。

碑身东西两侧上部,刻着以红星、松柏和旗帜组成的装饰花纹,象征着先烈们的革命精神万年长存。小碑座的四周,雕刻着以牡丹花、荷花、菊花等组成的八个大花圈,这些花朵象征着品质高贵、纯洁,表示全国人民对英雄们的永远怀念和敬仰。碑顶是民族传统的建筑形式,是上有卷云下有重幔的小庑殿顶。整个纪念碑的造型使人们感到既有民族风格,又有鲜明的新时代精神。

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

01

亨利·斯宾赛·摩尔(Henry Spencer Moore,1898年7月30日-1986年8 月31日),英国雕塑家,是二十世纪世界最著名的雕塑大师之一。

早期:年轻时,亨利·摩尔很崇拜现代派雕塑家爱泼斯坦、勃尔泽斯卡、布朗库西和毕加索等人,他也曾竭力追求构成主义的思考方式,一度还对超现实主义的潜意识表现发生兴趣。他在观察自然界有机形体(如甲壳、骨骼、石块、树根等)中领悟空间、形态的虚实关系,自然力赋予形态的影响等等,使自己的作品尽量符合自然力的法则。他说:“大自然中即存在不对称法则,被海浪冲洗得平滑的卵石,显示了石头损耗和磨蚀的不对称的法则。”“树的关节一个个有力而又自然地把树干从一个方向拧向另一个方向,它们是理想的木雕。”他同时从原始艺术中不断汲取,他说:“一切原始艺术最突出的特点,是它们那生气勃勃的活力。这是人民对生活的直接感受的再现。”所以在他的创作中,首先追求物体的质感,保留材料本来的美质。他宁肯要求一件雕刻象一块“有生命”的石头或树干,而不要求它们完全象一个有生命的人。

后期:到50年代为止,摩尔在艺术上的拓展主要体现在空间的连贯性方面。他从空洞、薄壳、套叠、穿插等等手法中把人物的因素大胆而自由地异化为有韵律、有节奏的空间形态。最出色的代表作如1951年作的《内部和外部的斜倚人物》。它的母题仍是自1926年受印地安托尔特克文化中雨神雕像影响而创作的《斜倚人物》,但以圆孔处理颈、胸、腹部的体积,流畅自然,韵味无穷。1952年所作的《国王和王后》是扁平造型的代表。简练的平片形产生了起伏的立体空间。此后,他又迷恋于直立主题,用以创造纪念碑式的伟大、肃穆的雕塑,亦受到广泛的赞美。

地中海 马约尔

马约尔是一位善于刻画女性美的艺术家,《地中海》是他用女人体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一。这个象征着“地中海”的裸体女子身体健美、四肢粗壮、姿态优美。她右手支持着身体,左手向前托着低垂的头,神态含蓄而安详,如同坐在地中海的海滩上,低头瞑想。作者有意减少了人体身上细小的凹凸面,自然光照上去,明暗起伏很弱,这种大弧度转折的体面,使人体显得皮肤光滑丰腴,充满茁壮的生机,象地中海一样,虽然表面平静但内里却蕴含了无限的生命和永无休止的律动。

《地中海》原本题为《为树荫花园所做的雕像》,后来题为《思想》,再后来又叫过《拉丁思想》。事实上,雕像的名字很多不是马约尔自己起的,是他的一些诗人和作家朋友替他起的。马约尔是个好脾气的人,他接受了这些意见,因此雕像的名字常常被换来换去的,但后人仍喜欢称这件作品为《地中海》。

《巴尔扎克像》,形神俱备,是一个全新的人体雕塑理念,当作品于1898年在沙龙展出时,激起了广泛的社会抨击。说它是“印象主义”,是怪异的、病态的表现,脱离现实的人体的塑造型式。有的尖刻的批评者甚至把这尊雕像说成是“麻袋里装着的癞蛤蟆”。作协拒绝接受它,作协主席——诗人扬·爱卡德因拒收订货而气愤得辞了职。作家左拉、法朗士、画家莫奈、劳特累克、音乐家德彪西等人,联合起来支持罗丹,并发表了宣言。最后,罗丹不堪忍受这种长时间的争执,毅然决定把作品运回自己的工作室,退还了稿费。但他坚信:“假如真理应该灭绝,那么后代就会把我的《巴尔扎克像》毁成碎块,若是真理不该死亡,那么我向你们预言:我的雕像终将立于不败之地。”1939年,这座雕像终于被铸成铜像矗立在巴黎,此时,罗丹已逝世22周年。

《巴尔扎克像》罗丹

思想者

加莱义民

雕塑是用各种不同的材料来完成的,那不同的材质是否能表达不同的内容呢?

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

雕塑承载着民族的记忆、灿烂的文化、城市的历史。由于雕塑艺术自身的特长与局限,要求在艺术处理与形象塑造上,必须高度集中和概括,在有限的体积中表现出无限的空间容量,在凝练的形体塑造中强化视觉张力,在精微的细节刻画中浓缩艺术感受,从而激活观者的想象力。

01

如何借用材质凸显其艺术特征

02

骑驼乐舞三彩俑

菩萨身躯

唐三彩(Tang Tri-Color Glazed Ceramics [1] ),中国古代陶瓷烧制工艺的珍品,全名唐代三彩釉陶器,是盛行于唐代的一种低温釉陶器,釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩,而以黄、绿、白三色为主,所以人们习惯称之为“唐三彩”。因唐三彩最早、最多出土于洛阳,亦有“洛阳唐三彩”之称

伏虎

豹噬猪饰牌

时间的贵族气息

第三国际纪念碑模型

雕塑艺术中,适合雕(刻)法的材料,首先是石材,它也是雕塑史中提到的较早使用的材料。

而材质坚实、纹理和色彩都较为出色的云石更是受到艺术家们的青睐。

《菩萨身躯》《伏虎》等作品都是运用石材的典型。以“塑”为技法的雕塑作品,以黏土和青铜材料为代表,如《豹噬猪饰牌》。

中国古代雕塑讲究“塑绘不分”“塑容绘质”,常以泥塑成像,山西平遥双林寺彩塑是其中的代表。

其他较常使用的材料还有木材、竹根、树根、果核、煤精等。

问题:分小组讨论,雕塑作品与材质是什么关系

说说不同材质具有怎样不同的美感

雕塑由于是使用一定物质材料塑造具体的形体,这种由物质材料构成的具体形体,不仅同人们的视觉发生联系,而且与人的触觉有联系。视觉与触觉这两种感觉,可以使雕塑使用的物质材料,也具有审美价值。罗丹在谈到世界雕塑名作《米洛斯的阿芙罗狄德》时,也曾说过:“抚摸这座像的时候,几乎会觉得是温暖的”。这种来自《阿芙罗狄德》雕像的触觉感受,虽然有赖于观赏者的视觉而引起的一种心理因素——联想。但是,之所以能产生这种联想,主要还是因为这一雕像本身的美以及它所使用的大理石洁白如玉的特点。假使换一种材料,如青铜来制作维纳斯雕像,那就完全是另一种感觉。所以,优秀的雕塑家会根据作品的内容和它所要取得的艺术效果来决定使用哪一种物质材料。由此可见,雕塑的物质材料,除了它同艺术形象结合在一起时,其本身也可以具有审美价值外,还往往决定着雕塑所要采取的制作方法的作品的艺术效果。

如何借用材质凸显其艺术特征

雕塑作品的内在美感必须借助特定的材质呈现。不论是广场中央的玻璃钢雕塑,还是陵墓前的石雕群,或者建筑上的装饰性金属雕塑,石材、金属、木、树脂... ...材料已经成为雕塑艺术之美不可或缺的一部分。

02

雕塑除了观赏,还有哪些功能与意义

03

玉龙 红山文化

面具 三星堆

《跪射俑》

《四羊方尊》

《侍女立像》

《雄鸡》

《波嘉尼小姐》

艰苦岁月 / 潘 鹤 / 160 × 183 × 180 cm / 玻璃钢 / 1956/ 广州潘鹤美术馆藏

以历史或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的表征,用于纪念重要的人物和重大历史事件。这类雕塑一般体量硕大,多安置在户外。

纪念性雕塑

主题性雕塑

主要用于对某个特定地点、环境、建筑的主题说明,必须与所要说明的环境有机结合,并点明主题,甚至升华主题。主题性雕塑具有纪念、教育、美化、说明等意义。

青岛五四广场雕塑—五月的风

广场主体雕塑《五月的风》高30米,直径27米,采用螺旋向上的钢体结构组合,以单纯洗炼的造型元素排列组合为旋转腾升的“风”之造型,充分体现了五四运动反帝反封建的爱国主义基调和张扬腾升的民族力量。

装饰性雕塑

装饰性雕塑是城市雕塑中数量比较大的一个类型。这一类雕塑比较轻松、欢快,带给人美的享受,因而也被称为雕塑小品。小到一个生活用具,大到街头雕塑,它所表现的内容极广,表现形式也是多种多样。我们平时所见的园林小品大多是这类雕塑。

《皇帝与皇后》

亨利·摩尔

陈列性雕塑

陈列性雕塑又称架上雕塑,尺寸一般不大,也有室内、室外之分。但它是以雕塑为主体,充分表现作者自己的想法和感受、风格和个性,甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式手法更加让人眼花缭乱,内容题材更为广泛,材质应用也更为多样。

雕塑的灵感来自英国古老传说中的亚瑟王和他传奇的王后,前者是圆桌武士的首领,后者原是英伦三岛的本地土著公主,他们的结合从某种意义奠定了英伦三岛的统一。

《国王与皇后》,青铜雕像,高161.3厘米,英国现代雕塑大师亨利·摩尔,创作于1952~1953年,亨利·摩尔的雕塑注重人体的神韵,不求形似,是感知形象、想象形象、再造形象的结果。

艺术家用一种富于幽默风趣的表现形式,把属于人类那质朴的本性、尊严以及本原中对生命的欲求传达出来。

雕塑除了观赏,还有哪些功能与意义

除了艺术性,雕塑也有特定的功能与意义。

从功能的角度看,雕塑大致可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、陈列性雕塑等。

03

1942年刘开渠应成都市长余仲英诚邀赴成都接受创作。由一位英勇战士的形象,概括表现了当年300万川军,穿草鞋,扛“老套筒”,带着川中父老的嘱托,坚定地走向抗日战场。此像1944年立于成都东门外的广场上,成为中国抗战历史的光辉象征,影响甚大。抗战胜利后,时任四川省教育厅长的郭有守出任联合国文化专员,曾带《无名英雄像》头部样稿赠送英国博物馆。此作是刘开渠最有影响的作品之一,也是体现其艺术成就的经典之作。此像毁于文革,1989年,由刘开渠学生张绍臻复原。

纪念碑上一位川军士兵,穿着短裤、绑着绑腿,背着斗笠大刀、手握步枪,胸前悬挂两颗手榴弹,注视前方,就像即将冲锋的战士。士兵以川军邓锡侯部第二十二集团军第四十五军一二五师三七三旅745团3营传令班长张朗轩为原型塑造。

《川军出征抗日阵亡将士纪念碑》(又名 《无名英雄纪念碑》,1944年立于成都)

《铁血长城--抗日战争中的川军》

画家用浓烈的色彩凝固了川军抗战的悲壮形象,折射出了那段给中华民族带来深重灾难的历史。一股不畏强暴、共赴国难的民族浩气油然而生

“1937年起,三百万川军奔赴抗日前线,他们是匆忙组成的杂牌军,补给匮缺,装备简陋,缺乏训练,然而那共赴国难、拼死沙场的浩气却是民族永存的壮丽。他们或许是那个时代的工人,农民,商人,学生,袍哥大爷甚而还有不少被后世贬称的步枪加烟枪的双枪兵!事过多年,我们终于能以正面的形象去缅怀他们。他们不仅是我们的父辈,而且是民族危亡时挺身而出的英雄。当我今天能在画室以“铁血长城”的意念,动情去描绘他们的时候,不能不再次感受到心灵的震颤!”

死字旗是川军战士王建堂在出川抗战前由其父亲王者诚赠送的一面写着一个斗大而苍劲有力的“死”字的旗帜。鼓励儿子为国捐躯,奋勇杀敌,马革裹尸。充分体现了这位父亲在民族危亡之际的爱国情怀。

1937年国难当头,四川学生王建堂投笔从戎,组建“川西北青年请缨杀敌队”;1937年秋,在王建堂出川抗战之际,年迈的父亲无法亲自到县城为儿子送行,于是托人交给他一面写有“死”字的旗帜,鼓励儿子为国捐躯,奋勇杀敌。在安县出川抗战将士欢送会上,县长成云章向民众展示了这面“死”字旗;带着父亲的嘱托,王建堂随川军踏上了抗日战场。 [1-3]

王建堂出征后,在前线作战期间,三次负伤。每一次负伤他都是用“死”字旗擦拭、包裹伤口,然后把沾满鲜血的旗帜收好,他希望能活着、带着“死”字旗回去见父亲。由于前线战斗激烈,部队转移较快,“死”字旗原件已遗失。如今,在中国人民抗日战争纪念馆展厅里的旗帜,是20世纪80年代根据王建堂记忆所复制的。战争硝烟虽逐渐远去,但今天这一面旗帜依然能给予我们力量,它见证了中华儿女心中亘古不变的爱国情怀。

纪

念

与

象

空间中的实体艺术

征

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

01

雕塑是空间中的实体性艺术。雕塑的空间占有形式主要分为浮雕、圆雕。浮雕介于绘画与圆雕之间,占据空间少,既能发挥历史纪念性,又能起到装饰作用,应用极广。

圆雕是能从多角度观赏、完全独立的雕塑,在当代社会十分普及。

什么是雕塑?

浮雕

圆雕

雕塑,指为美化环境或用于纪念意义而雕刻塑造、具有一定寓意、象征或象形的观赏物和纪念物。雕塑是造型艺术的一种。

又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等),创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象,借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。通过雕、刻减少可雕性物质材料,塑则通过堆增可塑物质性材料来达到艺术创造的目的。

焚烧鸦片

画稿艾中信,雕刻曾竹韶,助手李祯祥

金田起义

画稿李宗津,雕刻王丙召

武昌起义

画稿董希文,雕刻傅天仇

五四运动

画稿冯法祀,雕刻滑田友

五卅运动

画稿吴作人,雕刻王临乙

南昌起义

画稿王式廓,雕刻萧传玖

抗日游击战争

画稿辛莽,雕刻张松鹤

支援前线

胜利渡长江

画稿彦涵、雕刻刘开渠

欢迎人民解放军

人民英雄纪念碑位于北京天安门广场中心,天安门南约463米、正阳门北约440米的南北中轴线上。它庄严宏伟的雄姿,具有中国独特的民族风格。在广场中与天安门、正阳门形成一个和谐的、一致的、完整的建筑群。人民英雄纪念碑呈方形,建筑面积为3000平方米。分台座、须弥座和碑身三部分,总高37.94米。台座分两层,四周环绕汉白玉栏杆,四面均有台阶。下层座为海棠形,东西宽50.44米,南北长61.54米;上层座呈方形。台座上是大小两层须弥座,上层小须弥座四周镌刻有以牡丹、荷花、菊花、垂幔等组成的八个花环。

下层须弥座束腰部四面镶嵌八幅巨大的汉白玉浮雕,分别以“虎门销烟”、“金田起义”、“武昌起义”、“五四运动”、“五卅运动”、“南昌起义”、“抗日游击战争”、“胜利渡长江”为主题,在“胜利渡长江”的浮雕两侧,另有两幅以“支援前线”、“欢迎中国人民解放军”为题的装饰性浮雕。浮雕高2米,总长40.68米,浮雕镌刻着170多个人物形象,生动而概括地表现出中国人民100多年来,特别是在中国共产党领导下28年来反帝反封建的伟大革命斗争史实。

碑身东西两侧上部,刻着以红星、松柏和旗帜组成的装饰花纹,象征着先烈们的革命精神万年长存。小碑座的四周,雕刻着以牡丹花、荷花、菊花等组成的八个大花圈,这些花朵象征着品质高贵、纯洁,表示全国人民对英雄们的永远怀念和敬仰。碑顶是民族传统的建筑形式,是上有卷云下有重幔的小庑殿顶。整个纪念碑的造型使人们感到既有民族风格,又有鲜明的新时代精神。

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

01

亨利·斯宾赛·摩尔(Henry Spencer Moore,1898年7月30日-1986年8 月31日),英国雕塑家,是二十世纪世界最著名的雕塑大师之一。

早期:年轻时,亨利·摩尔很崇拜现代派雕塑家爱泼斯坦、勃尔泽斯卡、布朗库西和毕加索等人,他也曾竭力追求构成主义的思考方式,一度还对超现实主义的潜意识表现发生兴趣。他在观察自然界有机形体(如甲壳、骨骼、石块、树根等)中领悟空间、形态的虚实关系,自然力赋予形态的影响等等,使自己的作品尽量符合自然力的法则。他说:“大自然中即存在不对称法则,被海浪冲洗得平滑的卵石,显示了石头损耗和磨蚀的不对称的法则。”“树的关节一个个有力而又自然地把树干从一个方向拧向另一个方向,它们是理想的木雕。”他同时从原始艺术中不断汲取,他说:“一切原始艺术最突出的特点,是它们那生气勃勃的活力。这是人民对生活的直接感受的再现。”所以在他的创作中,首先追求物体的质感,保留材料本来的美质。他宁肯要求一件雕刻象一块“有生命”的石头或树干,而不要求它们完全象一个有生命的人。

后期:到50年代为止,摩尔在艺术上的拓展主要体现在空间的连贯性方面。他从空洞、薄壳、套叠、穿插等等手法中把人物的因素大胆而自由地异化为有韵律、有节奏的空间形态。最出色的代表作如1951年作的《内部和外部的斜倚人物》。它的母题仍是自1926年受印地安托尔特克文化中雨神雕像影响而创作的《斜倚人物》,但以圆孔处理颈、胸、腹部的体积,流畅自然,韵味无穷。1952年所作的《国王和王后》是扁平造型的代表。简练的平片形产生了起伏的立体空间。此后,他又迷恋于直立主题,用以创造纪念碑式的伟大、肃穆的雕塑,亦受到广泛的赞美。

地中海 马约尔

马约尔是一位善于刻画女性美的艺术家,《地中海》是他用女人体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一。这个象征着“地中海”的裸体女子身体健美、四肢粗壮、姿态优美。她右手支持着身体,左手向前托着低垂的头,神态含蓄而安详,如同坐在地中海的海滩上,低头瞑想。作者有意减少了人体身上细小的凹凸面,自然光照上去,明暗起伏很弱,这种大弧度转折的体面,使人体显得皮肤光滑丰腴,充满茁壮的生机,象地中海一样,虽然表面平静但内里却蕴含了无限的生命和永无休止的律动。

《地中海》原本题为《为树荫花园所做的雕像》,后来题为《思想》,再后来又叫过《拉丁思想》。事实上,雕像的名字很多不是马约尔自己起的,是他的一些诗人和作家朋友替他起的。马约尔是个好脾气的人,他接受了这些意见,因此雕像的名字常常被换来换去的,但后人仍喜欢称这件作品为《地中海》。

《巴尔扎克像》,形神俱备,是一个全新的人体雕塑理念,当作品于1898年在沙龙展出时,激起了广泛的社会抨击。说它是“印象主义”,是怪异的、病态的表现,脱离现实的人体的塑造型式。有的尖刻的批评者甚至把这尊雕像说成是“麻袋里装着的癞蛤蟆”。作协拒绝接受它,作协主席——诗人扬·爱卡德因拒收订货而气愤得辞了职。作家左拉、法朗士、画家莫奈、劳特累克、音乐家德彪西等人,联合起来支持罗丹,并发表了宣言。最后,罗丹不堪忍受这种长时间的争执,毅然决定把作品运回自己的工作室,退还了稿费。但他坚信:“假如真理应该灭绝,那么后代就会把我的《巴尔扎克像》毁成碎块,若是真理不该死亡,那么我向你们预言:我的雕像终将立于不败之地。”1939年,这座雕像终于被铸成铜像矗立在巴黎,此时,罗丹已逝世22周年。

《巴尔扎克像》罗丹

思想者

加莱义民

雕塑是用各种不同的材料来完成的,那不同的材质是否能表达不同的内容呢?

为什么说雕塑是空间中的实体艺术

雕塑承载着民族的记忆、灿烂的文化、城市的历史。由于雕塑艺术自身的特长与局限,要求在艺术处理与形象塑造上,必须高度集中和概括,在有限的体积中表现出无限的空间容量,在凝练的形体塑造中强化视觉张力,在精微的细节刻画中浓缩艺术感受,从而激活观者的想象力。

01

如何借用材质凸显其艺术特征

02

骑驼乐舞三彩俑

菩萨身躯

唐三彩(Tang Tri-Color Glazed Ceramics [1] ),中国古代陶瓷烧制工艺的珍品,全名唐代三彩釉陶器,是盛行于唐代的一种低温釉陶器,釉彩有黄、绿、白、褐、蓝、黑等色彩,而以黄、绿、白三色为主,所以人们习惯称之为“唐三彩”。因唐三彩最早、最多出土于洛阳,亦有“洛阳唐三彩”之称

伏虎

豹噬猪饰牌

时间的贵族气息

第三国际纪念碑模型

雕塑艺术中,适合雕(刻)法的材料,首先是石材,它也是雕塑史中提到的较早使用的材料。

而材质坚实、纹理和色彩都较为出色的云石更是受到艺术家们的青睐。

《菩萨身躯》《伏虎》等作品都是运用石材的典型。以“塑”为技法的雕塑作品,以黏土和青铜材料为代表,如《豹噬猪饰牌》。

中国古代雕塑讲究“塑绘不分”“塑容绘质”,常以泥塑成像,山西平遥双林寺彩塑是其中的代表。

其他较常使用的材料还有木材、竹根、树根、果核、煤精等。

问题:分小组讨论,雕塑作品与材质是什么关系

说说不同材质具有怎样不同的美感

雕塑由于是使用一定物质材料塑造具体的形体,这种由物质材料构成的具体形体,不仅同人们的视觉发生联系,而且与人的触觉有联系。视觉与触觉这两种感觉,可以使雕塑使用的物质材料,也具有审美价值。罗丹在谈到世界雕塑名作《米洛斯的阿芙罗狄德》时,也曾说过:“抚摸这座像的时候,几乎会觉得是温暖的”。这种来自《阿芙罗狄德》雕像的触觉感受,虽然有赖于观赏者的视觉而引起的一种心理因素——联想。但是,之所以能产生这种联想,主要还是因为这一雕像本身的美以及它所使用的大理石洁白如玉的特点。假使换一种材料,如青铜来制作维纳斯雕像,那就完全是另一种感觉。所以,优秀的雕塑家会根据作品的内容和它所要取得的艺术效果来决定使用哪一种物质材料。由此可见,雕塑的物质材料,除了它同艺术形象结合在一起时,其本身也可以具有审美价值外,还往往决定着雕塑所要采取的制作方法的作品的艺术效果。

如何借用材质凸显其艺术特征

雕塑作品的内在美感必须借助特定的材质呈现。不论是广场中央的玻璃钢雕塑,还是陵墓前的石雕群,或者建筑上的装饰性金属雕塑,石材、金属、木、树脂... ...材料已经成为雕塑艺术之美不可或缺的一部分。

02

雕塑除了观赏,还有哪些功能与意义

03

玉龙 红山文化

面具 三星堆

《跪射俑》

《四羊方尊》

《侍女立像》

《雄鸡》

《波嘉尼小姐》

艰苦岁月 / 潘 鹤 / 160 × 183 × 180 cm / 玻璃钢 / 1956/ 广州潘鹤美术馆藏

以历史或现实生活中的人或事件为主题,也可以是某种共同观念的表征,用于纪念重要的人物和重大历史事件。这类雕塑一般体量硕大,多安置在户外。

纪念性雕塑

主题性雕塑

主要用于对某个特定地点、环境、建筑的主题说明,必须与所要说明的环境有机结合,并点明主题,甚至升华主题。主题性雕塑具有纪念、教育、美化、说明等意义。

青岛五四广场雕塑—五月的风

广场主体雕塑《五月的风》高30米,直径27米,采用螺旋向上的钢体结构组合,以单纯洗炼的造型元素排列组合为旋转腾升的“风”之造型,充分体现了五四运动反帝反封建的爱国主义基调和张扬腾升的民族力量。

装饰性雕塑

装饰性雕塑是城市雕塑中数量比较大的一个类型。这一类雕塑比较轻松、欢快,带给人美的享受,因而也被称为雕塑小品。小到一个生活用具,大到街头雕塑,它所表现的内容极广,表现形式也是多种多样。我们平时所见的园林小品大多是这类雕塑。

《皇帝与皇后》

亨利·摩尔

陈列性雕塑

陈列性雕塑又称架上雕塑,尺寸一般不大,也有室内、室外之分。但它是以雕塑为主体,充分表现作者自己的想法和感受、风格和个性,甚至是某种新理论、新想法的试验品。它的形式手法更加让人眼花缭乱,内容题材更为广泛,材质应用也更为多样。

雕塑的灵感来自英国古老传说中的亚瑟王和他传奇的王后,前者是圆桌武士的首领,后者原是英伦三岛的本地土著公主,他们的结合从某种意义奠定了英伦三岛的统一。

《国王与皇后》,青铜雕像,高161.3厘米,英国现代雕塑大师亨利·摩尔,创作于1952~1953年,亨利·摩尔的雕塑注重人体的神韵,不求形似,是感知形象、想象形象、再造形象的结果。

艺术家用一种富于幽默风趣的表现形式,把属于人类那质朴的本性、尊严以及本原中对生命的欲求传达出来。

雕塑除了观赏,还有哪些功能与意义

除了艺术性,雕塑也有特定的功能与意义。

从功能的角度看,雕塑大致可分为纪念性雕塑、主题性雕塑、装饰性雕塑、陈列性雕塑等。

03

同课章节目录

- 第一单元 观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操——美术鉴赏的意义

- 主题二 感知与判断——美术鉴赏的过程与方法

- 第二单元 图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴——中国传统绘画

- 主题二 抒情与写意——文人画

- 主题三 现实与理想——西方古典绘画

- 主题四 超越与延异——西方现代艺术

- 第三单元 匠心之用——雕塑艺术

- 主题— 纪念与象征——空间中的实体艺术

- 主题二 体量与力量——雕塑的美感

- 主题三 场域与对话——公共空间里的雕塑

- 第四单元 无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空——凝固的音乐

- 主题二 人作与天开——中国古典园林艺术

- 主题三 人居与环境——诗意的栖居

- 第五单元 淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗——从“泥土”中诞生的美

- 主题二 质朴与率真——浓郁乡情的视觉呈现

- 第六单元 时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变

- 主题二 时代与变革——为人生而艺术

- 主题三 初心与使命——时代的美术担当