14.1《故都的秋》课件2022-2023学年统编版高中语文必修上册(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》课件2022-2023学年统编版高中语文必修上册(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 815.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-12 19:34:46 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

故都的秋

导

同学们,你们喜欢秋天吗?你记忆中的秋天是什么样子的呢?如果老师以“故乡的秋景”为主题布置一个作业,交几张照片,你会选择拍摄哪些景物?为什么?

一切景语皆情语

一片自然风景就是一个心灵的世界

不同的人,他们眼里的秋景不同,因为心里的情感有别。下面我们一起走进郁达夫的《故都的秋》,欣赏作者笔下的秋景,感受作者的心境。

学习目标

1. 了解作者与写作背景。

2. 在朗读中初步体会散文之美,学会梳理文章脉络结构。

3. 理解本文是怎样把故都的秋与南国的秋进行对比的。

4. 体会散文“形散”而“神聚”的特点。

郁达夫 (1895~1945)原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家,革命烈士。

1913年留学日本,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种思潮和文艺作品的熏陶。十年异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发爱国热忱。

1922年回国,从事文学创作活动,与郭沫若、成仿吾发起成立创造社, 参加编辑《创造季刊》、《创造月刊》《洪水》等刊物,曾在北京大学,武昌师范大学、中山大学任教。1930年3月发起成立中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到南洋参加新加坡华侨抗敌动员委员会,新加坡文化界战时工作团,文 化界抗日联合会的工作,积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊,坚持抗日斗争。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

作者简介

学

主要作品有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、 《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》、《她是一个弱女子》和《出奔》等。在不同程度上揭露旧社会的罪恶,向封建社会大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和岐视,在个人的性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的文学” 。

作者简介

学

1927年4月12日 蒋介石发动“四·一二”反革命政变。1927年4月12日直至1949年国民党败退台湾为止的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。郁达夫在杭期间,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水的过程中,写了许多游记。 1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平。此时中华千年的文明古都正处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》。

创作背景

学

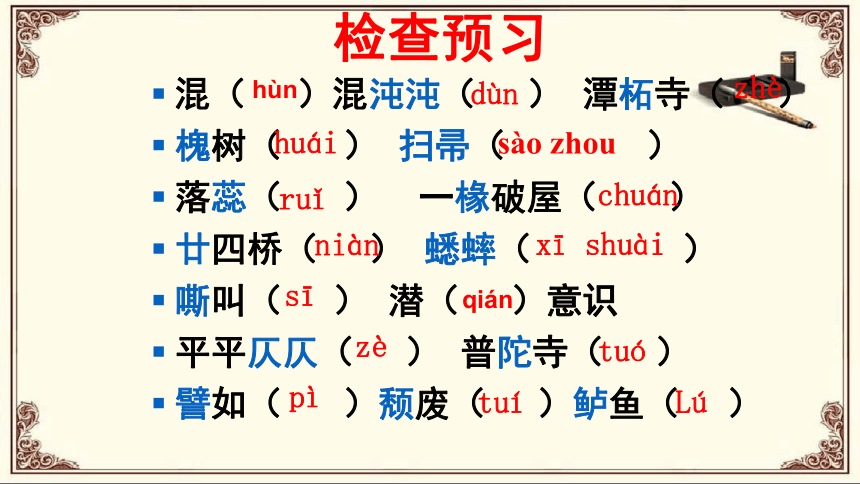

检查预习

混( )混沌沌( ) 潭柘寺( )

槐树( ) 扫帚( )

落蕊( ) 一椽破屋( )

廿四桥( ) 蟋蟀( )

嘶叫( ) 潜( )意识

平平仄仄( ) 普陀寺( )

譬如( )颓废( )鲈鱼( )

dùn

zhè

huái

sào zhou

ruǐ

chuán

niàn

xī shuài

sī

zè

tuó

pì

tuí

Lú

qián

hùn

故都,“故”是过去的意思,暗含伤感,表示北平作为旧都,昨日繁华已不再。“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷恋之情,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

题解

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒萧萧芦荻秋

故都的秋

诵读感知,整体把握:

听课文配乐朗诵

自由诵读,圈点勾画。思考:

1.故都的秋是怎样的 请找出总体概括故都秋天的特点的词语。(文眼)

2.画出表现郁达夫先生对北平的秋天的情感的句子?

3.哪些段落集中写北国之秋 圈画出描写的景物,试着给各段景物描写添加一个小标题。

4.文章只写了北国之秋吗?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

(1)阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

(2)文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

思&议

展&评

(1)故都的秋是怎样的 请找出总体概括故都秋天的特点的词语。

清、净、悲凉(文眼)

(2)画出表现郁达夫先生对北平的秋天的情感的句子?

我的不远千里,要从杭州赶到青岛,又从青岛赶上北平的理由,只不过是想饱尝一尝这秋,故都的秋味。秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

不远千里 愿付出生命 眷恋、热爱、痴迷

(3)哪些段落集中写北国之秋 圈画出描写的景物,试着给各段景物描写添加一个小标题。

段落:3—11段集中写北国之秋。

秋院晨景图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋雨话秋凉、秋果美景图(也可概括为清晨静观、落蕊轻扫、秋蝉残鸣、闲话秋雨、佳日胜果,也可概括为“秋花图”“秋槐图”“秋蝉图”“秋雨图”“秋果图”)。

展&评

秋院 晨 景

秋

槐

落

蕊

秋蝉残鸣图

秋雨话凉图

秋日佳果图

4、文章只写了北国之秋吗?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

(1)阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

内容:写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比。突出北国之秋的特点:清、静、悲凉(南国之秋:草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡)。

作用:用衬托的手法写江南之秋不比北国之秋,直抒对“故都之秋”的热爱眷念之情!秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

(2)文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式从浓烈,敦厚,味鲜,规模四个方面进行比较,鲜明的对比,再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

秋味稀薄

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

狭仄

秋味柔美

清香后劲足

秋味厚实

秋味刚烈

大气

总结课文的结构。

总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情(忆秋)。

分写(3-12) 记叙故都的秋天景象,赞美北国之秋(绘秋)。

总括(13-14)强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒对故都之秋无比眷恋之情(恋秋)。

文中描绘了五幅画面,这五幅图画是按什么顺序来写的呢?——时间顺序,还是空间顺序?(学生讨论 、发言并具体谈意见。)

参考:既不是以时间为序,也不是以空间为序,应该说是无序的。这正是散文“形散”的特点,但这些景物具有了“清、静、悲凉”的共同点,这就是文章的“神聚”。

形散神聚,景人合一

课堂探究

(2019·天津期末考)郁达夫笔下描写的故都的秋的特点

是“特别地来得清,来得静,来得悲凉”,作者通过对故都秋

景、秋境的细腻描写,充分展现了故都“清”“静”“悲凉”的

秋味。

①请你仿照-“特别地来可来得静,来得悲凉”这个句子,在以下句子的横线处填空。

家乡的 (季节名称)特别地来得 ,来得 ,来得 。(要求:请选取四季中的任意一个季节,用恰当的词语概

括此季节在你心里留下的印象。)

②写一段描写性的文字,充分表现第①小题中所填写的家乡季节的三个特点。要求:语言流畅、有文采,至少使用一种修辞手法,不少于70个字。

检

故都的秋

导

同学们,你们喜欢秋天吗?你记忆中的秋天是什么样子的呢?如果老师以“故乡的秋景”为主题布置一个作业,交几张照片,你会选择拍摄哪些景物?为什么?

一切景语皆情语

一片自然风景就是一个心灵的世界

不同的人,他们眼里的秋景不同,因为心里的情感有别。下面我们一起走进郁达夫的《故都的秋》,欣赏作者笔下的秋景,感受作者的心境。

学习目标

1. 了解作者与写作背景。

2. 在朗读中初步体会散文之美,学会梳理文章脉络结构。

3. 理解本文是怎样把故都的秋与南国的秋进行对比的。

4. 体会散文“形散”而“神聚”的特点。

郁达夫 (1895~1945)原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家,革命烈士。

1913年留学日本,曾广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种思潮和文艺作品的熏陶。十年异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发爱国热忱。

1922年回国,从事文学创作活动,与郭沫若、成仿吾发起成立创造社, 参加编辑《创造季刊》、《创造月刊》《洪水》等刊物,曾在北京大学,武昌师范大学、中山大学任教。1930年3月发起成立中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉参加抗日救亡运动,并到南洋参加新加坡华侨抗敌动员委员会,新加坡文化界战时工作团,文 化界抗日联合会的工作,积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊,坚持抗日斗争。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

作者简介

学

主要作品有短篇小说《沉沦》、《春风沉醉的晚上》、 《薄奠》、《迟桂花》,中篇小说《迷羊》、《她是一个弱女子》和《出奔》等。在不同程度上揭露旧社会的罪恶,向封建社会大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

郁达夫三岁丧父,在日本十年的异国生活使他饱受屈辱和岐视,在个人的性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似的文学” 。

作者简介

学

1927年4月12日 蒋介石发动“四·一二”反革命政变。1927年4月12日直至1949年国民党败退台湾为止的这段时间被称为白色恐怖时期。郁达夫为躲避国民党的恐怖威胁,1933年4月,他由上海迁居到杭州。郁达夫在杭期间,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水的过程中,写了许多游记。 1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平。此时中华千年的文明古都正处在风雨飘摇之中。郁达夫虽蛰居远离北平的杭州,一样会感受到国事的危急。因而,当他到达北平,触景伤情,写了《故都的秋》。

创作背景

学

检查预习

混( )混沌沌( ) 潭柘寺( )

槐树( ) 扫帚( )

落蕊( ) 一椽破屋( )

廿四桥( ) 蟋蟀( )

嘶叫( ) 潜( )意识

平平仄仄( ) 普陀寺( )

譬如( )颓废( )鲈鱼( )

dùn

zhè

huái

sào zhou

ruǐ

chuán

niàn

xī shuài

sī

zè

tuó

pì

tuí

Lú

qián

hùn

故都,“故”是过去的意思,暗含伤感,表示北平作为旧都,昨日繁华已不再。“故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷恋之情,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。题目明确而又深沉。

题解

落日故园情

故国不堪回首月明中

故垒萧萧芦荻秋

故都的秋

诵读感知,整体把握:

听课文配乐朗诵

自由诵读,圈点勾画。思考:

1.故都的秋是怎样的 请找出总体概括故都秋天的特点的词语。(文眼)

2.画出表现郁达夫先生对北平的秋天的情感的句子?

3.哪些段落集中写北国之秋 圈画出描写的景物,试着给各段景物描写添加一个小标题。

4.文章只写了北国之秋吗?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

(1)阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

(2)文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

思&议

展&评

(1)故都的秋是怎样的 请找出总体概括故都秋天的特点的词语。

清、净、悲凉(文眼)

(2)画出表现郁达夫先生对北平的秋天的情感的句子?

我的不远千里,要从杭州赶到青岛,又从青岛赶上北平的理由,只不过是想饱尝一尝这秋,故都的秋味。秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

不远千里 愿付出生命 眷恋、热爱、痴迷

(3)哪些段落集中写北国之秋 圈画出描写的景物,试着给各段景物描写添加一个小标题。

段落:3—11段集中写北国之秋。

秋院晨景图、秋槐落蕊图、秋蝉残鸣图、秋雨话秋凉、秋果美景图(也可概括为清晨静观、落蕊轻扫、秋蝉残鸣、闲话秋雨、佳日胜果,也可概括为“秋花图”“秋槐图”“秋蝉图”“秋雨图”“秋果图”)。

展&评

秋院 晨 景

秋

槐

落

蕊

秋蝉残鸣图

秋雨话凉图

秋日佳果图

4、文章只写了北国之秋吗?哪些地方还写了南国之秋?为什么这样写?

(1)阅读文章的一、二段,这两段写了什么?用什么手法来写?抒发了怎样的情感?

内容:写对北国之秋、江南之秋的不同感受。

手法:对比。突出北国之秋的特点:清、静、悲凉(南国之秋:草木凋得慢,空气来得润,天的颜色显得淡)。

作用:用衬托的手法写江南之秋不比北国之秋,直抒对“故都之秋”的热爱眷念之情!秋中有情的眷恋,情中有秋的落寞。

(2)文章的结尾再次提到北国的秋和南国的秋,为何呢?

作者用一支生花妙笔,把浓浓的秋味展现得淋漓尽致,但作者觉得这样仍然意犹未尽。因此在第13段,再次提到了北国的秋和南国的秋,与前文呼应,并运用形象的比喻,以排比的句式从浓烈,敦厚,味鲜,规模四个方面进行比较,鲜明的对比,再次表达了对北国之秋的眷恋、向往之情。

南国的秋

北国的秋

本体

喻

体

黄酒

白干

甘甜可口

回味不永

稀饭

馍馍

秋味稀薄

鲈鱼

大蟹

黄犬

骆驼

狭仄

秋味柔美

清香后劲足

秋味厚实

秋味刚烈

大气

总结课文的结构。

总起(1-2)总写作者对北国、江南之秋的不同感受,表达对北国之秋的向往之情(忆秋)。

分写(3-12) 记叙故都的秋天景象,赞美北国之秋(绘秋)。

总括(13-14)强调南国之秋的色味不及北国之秋,直抒对故都之秋无比眷恋之情(恋秋)。

文中描绘了五幅画面,这五幅图画是按什么顺序来写的呢?——时间顺序,还是空间顺序?(学生讨论 、发言并具体谈意见。)

参考:既不是以时间为序,也不是以空间为序,应该说是无序的。这正是散文“形散”的特点,但这些景物具有了“清、静、悲凉”的共同点,这就是文章的“神聚”。

形散神聚,景人合一

课堂探究

(2019·天津期末考)郁达夫笔下描写的故都的秋的特点

是“特别地来得清,来得静,来得悲凉”,作者通过对故都秋

景、秋境的细腻描写,充分展现了故都“清”“静”“悲凉”的

秋味。

①请你仿照-“特别地来可来得静,来得悲凉”这个句子,在以下句子的横线处填空。

家乡的 (季节名称)特别地来得 ,来得 ,来得 。(要求:请选取四季中的任意一个季节,用恰当的词语概

括此季节在你心里留下的印象。)

②写一段描写性的文字,充分表现第①小题中所填写的家乡季节的三个特点。要求:语言流畅、有文采,至少使用一种修辞手法,不少于70个字。

检

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读