【能力培优】2013-2014学年九年级化学(科粤版)配套特训题库:第二章 空气、物质的构成(培优训练题+情景创新题,含解析)

文档属性

| 名称 | 【能力培优】2013-2014学年九年级化学(科粤版)配套特训题库:第二章 空气、物质的构成(培优训练题+情景创新题,含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 541.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2013-09-07 20:09:20 | ||

图片预览

文档简介

2.1 空气的成分

【培优训练题】

1.下列关于空气的说法正确的是 ( )

A.清新、洁净的空气是纯净物

B.空气的主要成分是氧气,一切生命活动都离不开空气

C.空气是人类生产活动的重要资源,防治空气污染极其重要

D.把空气中的其他成分分离出去,只留下氧气会更有益于生命活动

2.(通辽中考题)下列四组物质中全部是混合物的是 ( )

A.无色的矿泉水和无色的雪碧饮料 B.黑色的氧化铜和黑色的2B铅笔芯

C.红色的铜丝和红色的赤铁矿石 D.银白色的水银和银白色的不锈钢

3.(东营中考题)新修订的《环境空气质量标准》增设了PM2.5平均浓度限值,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物也称为可入肺颗粒物,主要来源于直接排放的工业污染物和汽车尾气等,是形成灰霾天气的最大元凶。下列做法不合理的是 ( )

A.举行“地球一小时“熄灯活动

B.灰霾天出门戴N95专业口罩(过滤孔径在0.1微米左右)

C.香烟烟雾颗粒的直径大多在0.1至1.0微米,提倡不吸或少吸烟

D.为了减小PM2.5对环境的影响,禁止家庭使用私家车

4.(辽宁中考题)在测定空气中氧气含量的实验中,小强采用了下图所示装置:在由两个注射器组成的密闭系统中留有25 mL空气,给装有细铜丝的玻璃管加热,同时缓慢推动两个注射器活塞,至玻璃管内的铜丝在较长时间内无进一步变化时停止加热,待冷却至室温,将气体全部推至一个注射器内,观察密闭系统内空气体积变化。

(1)在实验加热过程中,交替缓慢推动两个注射器活塞的目

的是 。

(2)写出该实验中反应的文字表达式 。

(3)小强测得实验结果如下:

反应前注射器内气体总体积 反应后注射器内气体总体积

25 mL 22 mL

由此数据可以推算出他测定的空气中氧气的体积分数________ (填“>” “=”或“<”)2l%。造成该实验出现误差的原因可能是 。(填序号)

①没有交替缓缓推动两个注射器活塞 ②读数时没有冷却至室温;

③加入铜丝量太少 ④加入铜丝量太多

(4)通过上面的实验,你学到的测量混合物中某成分含量的方法是 。

【情景创新题】

5. 19世纪末,物理学家瑞利在精确测量各种气体密度时,发现从空气中制得的氮气的密度为1.2572 kg/m3;而从氨中制得的氮气的密度为1.2505 kg/m3。他没有放过这一微小差异,在与化学家拉姆塞的合作下,经过十几年的努力,于1894年发现了空气中的氩气,并因此获得了诺贝尔物理学奖。

(1)下列有关说法中,不正确的是( )

A.氩是一种化学性质极不活泼的气体

B.19世纪末以前,人们认为空气是由氧气和氮气组成的

C.瑞利从空气中分离出的氮气是纯净物

D.瑞利从含氮物质中制得的氮气是纯净物

(2)同时可看出进行科学探究应具备什么样的精神?

参考答案

1.C 【解析】A项空气的成分有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳、其他气体和杂质,是由多种物质组成的混合物;B项通常情况下,空气中氧气、氮气的体积约比为1︰4,分别约占空气总体积的21%、78%,因此空气的主要成分应该是氮气;C项空气是人类生产活动的重要资源,防治空气污染极其重要,说法正确;D项空气中大部分是氮气,人血液中会有一定量氮气溶在其中,如果吸入全是氧气,会突然间改变人体内稳态,不利于生命活动。

2.A 【解析】根据物质的分类进行分析,纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质。A项无色的矿泉水中含有水和一些可溶性矿物质,属于混合物;无色的雪碧饮料中含有水、碳酸和其他物质,属于混合物。B项黑色的氧化铜由氧化铜一种物质组成,属于纯净物;黑色的2B铅笔芯是用石墨和黏土按照一定的比例混合而制成的,属于混合物。C项红色的铜丝是由铜一种物质组成的,属于纯净物;红色的赤铁矿的主要成分是氧化铁,还含有一些杂质,属于混合物。D项银白色的水银是由汞一种物质组成的,属于纯净物;银白色不锈钢是铁的合金,主要成分是铁,还含有碳和其他杂质。

3.D 【解析】 A项“地球一小时”熄灯活动节约了用电,就节约了化石原料等能源,减少了污染;B项因为PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,N95专业口罩(过滤孔径在0.1微米左右),所以能防止PM2.5进入体内;C项香烟烟雾中含有一氧化碳、煤焦油等有毒物质,所以要提倡不吸或少吸烟;D项为了减小PM2.5对环境的影响,应该对汽车尾气进行处理后再排放,不应禁止家庭使用私家车。

4.(1)使空气中的氧气充分反应 (2)铜+氧气氧化铜

(3)< ①②③ (4)通过化学反应除去混合物中的一种成分,再测量混合物在反应前后体积(或质量)的变化,从而得出该种成分的含量(其他答案合理也可)

【解析】25 mL的空气密闭在两个注射器内,为了使其中的氧气充分反应,需要交替推动两个注射器。铜和氧气在加热的条件下生成黑色的氧化铜,当铜丝在较长时间内无变化时,说明氧气已完全反应,则注射器内减少的体积即为氧气的体积,故氧气的体积分数为(25 mL-22 mL)/25 mL×100%=12%<21%,可能的原因有:①未缓缓推动注射器活塞,氧气没有完全消耗,导致测定结果偏小;②读数时未冷却到室温,则剩余气体膨胀,所占体积偏大,测定结果偏小;③铜丝量不足,氧气没有完全消耗等原因。(4)测定空气中氧气含量的方法利用的是将氧气消耗,测定密闭容器内气体体积的变化,从而得出氧气的体积。

5.(1)C (2)勇于探索、精益求精、持之以恒等精神(答案合理即可)

【解析】氩化学性质稳定,不宜与其他物质发生化学反应,所以很难发现它;在没有发现稀有气体之前人们认为空气是由氧气和氮气组成的;瑞利从空气中分离出的是氮气和稀有气体等物质的混合物。

2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

【培优训练题】

1.(天津竞赛题改编)分子是构成物质的一种粒子。下列有关水分子的叙述正确的是( )

A.受热时水分子的体积逐渐变大 B.降温时水分子的化学性质发生改变

C.水结成冰水分子停止运动 D.电解水生成氢气和氧气说明水分子是可分的

2.(杭州中考题)下列表中所列分子的性质和实验现象无关的是 ( )

选项 实验现象 分子的性质

A 一块蔗糖溶于一杯水中形成糖水 分子是可以再分的

B 固体碘、碘蒸气都能使淀粉溶液变蓝色,而碘化钾不能 分子能保持物质的化学性质

C 快速推压针筒,密闭在针筒中的乙醚气体液化 分子之间有间隙

D 温度越高,水蒸发越快 温度越高分子运动速率越快

3.(全国竞赛题改编)用右图实验装置进行氯化氢气体与氨气的反应。甲、乙两烧杯里分别盛放浓盐酸和浓氨水,可看到容器中有白烟产生。

(1)产生白烟的文字表达式__________ 。

(2)盛有浓盐酸的烧杯附近白烟更浓,解释产生这一现象的原因 __________ __________ ________。

【情景创新题】

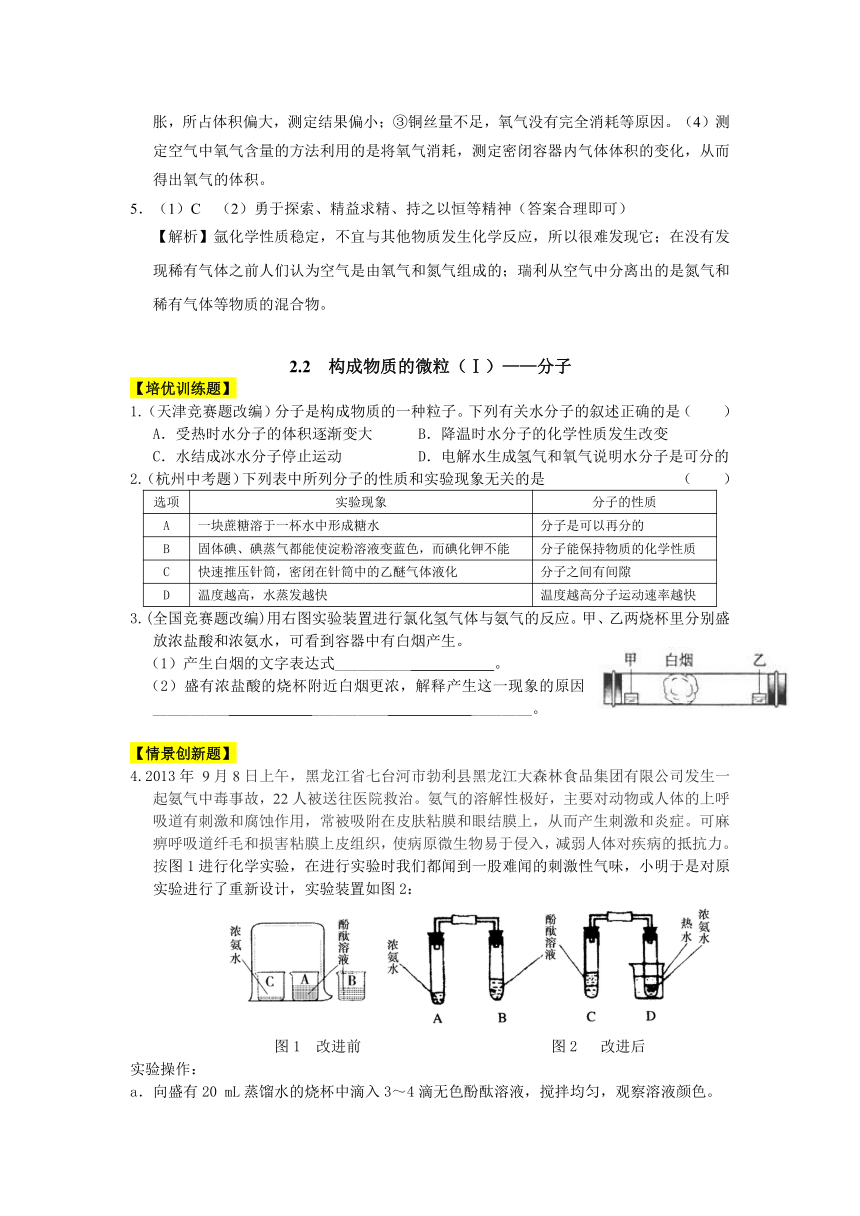

4.2013年 9月8日上午,黑龙江省七台河市勃利县黑龙江大森林食品集团有限公司发生一起氨气中毒事故,22人被送往医院救治。氨气的溶解性极好,主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的抵抗力。按图1进行化学实验,在进行实验时我们都闻到一股难闻的刺激性气味,小明于是对原实验进行了重新设计,实验装置如图2:

图1 改进前 图2 改进后

实验操作:

a.向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液颜色。

b.取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察现象。

c.在B、C试管内分别倒入5 mL烧杯中的酚酞溶液(烧杯中剩余的酚酞溶液用于实验中作比较)。然后在空烧杯中倒入适量的热水备用。另在A、D试管中分别倒入2 mL浓氨水,立即用带橡胶塞的导管按图2连接好,并将D试管放置在热水中,观察几分钟。(提示:酚酞溶液遇碱变红,氨水是碱;浓氨水易挥发,可挥发出氨气分子;氨气极易溶于水)请回答:

(1)进行操作a的实验目的是 。

(2)操作c观察到的现象是 。

(3)由此可以得到的实验结论是:①____________________________________________;

②____________________________________________。

(4)对比改进前的实验还有一个优点是___________________________________________。

参考答案

1.D 【解析】A项温度升高水分子运动速率加快,分子间的间隔变大,体积变大;降温时水发生物理变化,水分子不变;无论物质在什么状态,其分子总是在不断地运动;电解水发生化学变化,分子分裂为原子,原子又重新组合成新的分子。

2.A 【解析】蔗糖溶于水形成糖水是分子不断运动的结果,A错误;固体碘和碘蒸气是同一种物质的不同状态,构成物质的分子相同,化学性质相同,B正确;气体液化是物质状态发生变化,变化的是分子之间的间隙,C正确;温度越高分子运动速率越快,所以温度越高,水蒸发越快,D正确。

3.(1)氯化氢+氨气氯化铵

(2)分子在不断地运动,分子的质量越大运动的速率越慢,氯化氢分子的质量比氨分子的质量大,运动的速率慢,所以在盛有浓盐酸的烧杯附近两种分子大量相遇,生成氯化铵,形成大量的白烟。

4.(1)证明水不能使无色酚酞变红 (2)B、C试管中的无色酚酞溶液都变红,C比B变红得快

(3)①分子总是在不断运动 ②分子运动的速率随着温度的升高而加快

(4)改进后实验是在密封条件下进行的,减小对空气的污染(或节省药品用量,减小对空气的污染)

【解析】该题实际上考查的是同学们对实验的设计和评价能力。操作a中将酚酞溶液滴入蒸馏水中,酚酞溶液不变色,说明水不能使酚酞溶液变色;操作b将浓氨水滴入酚酞溶液中,酚酞溶液会变红色,说明氨水能使酚酞溶液变色;操作c虽然浓氨水没有直接接触酚酞溶液,但是浓氨水易挥发,挥发出的氨气分子运动到盛有酚酞溶液的试管中,溶于水使酚酞溶液变红;由于温度越高,分子运动速率越快,则使得C试管中的酚酞溶液比B试管中的变红得快;改进后,由于实验在密闭的容器中进行,挥发出的氨气分子不能逸散到空气中,减小了对空气的污染;并且原来盛浓氨水用的小烧杯,现改为小试管,减少了氨水的用量,节约了实验药品。

2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

【培优训练题】

1.(山东竞赛题改编)下列关于原子的观点正确的是 ( )

A.原子的质量与原子核里质子和中子的总数量密切相关

B.原子的化学性质与原子的结构有关,与核外电子无关

C.原子虽不同,但是同一个原子核外的所有电子是完全相同的

D.原子核在化学反应前后一定会发生改变

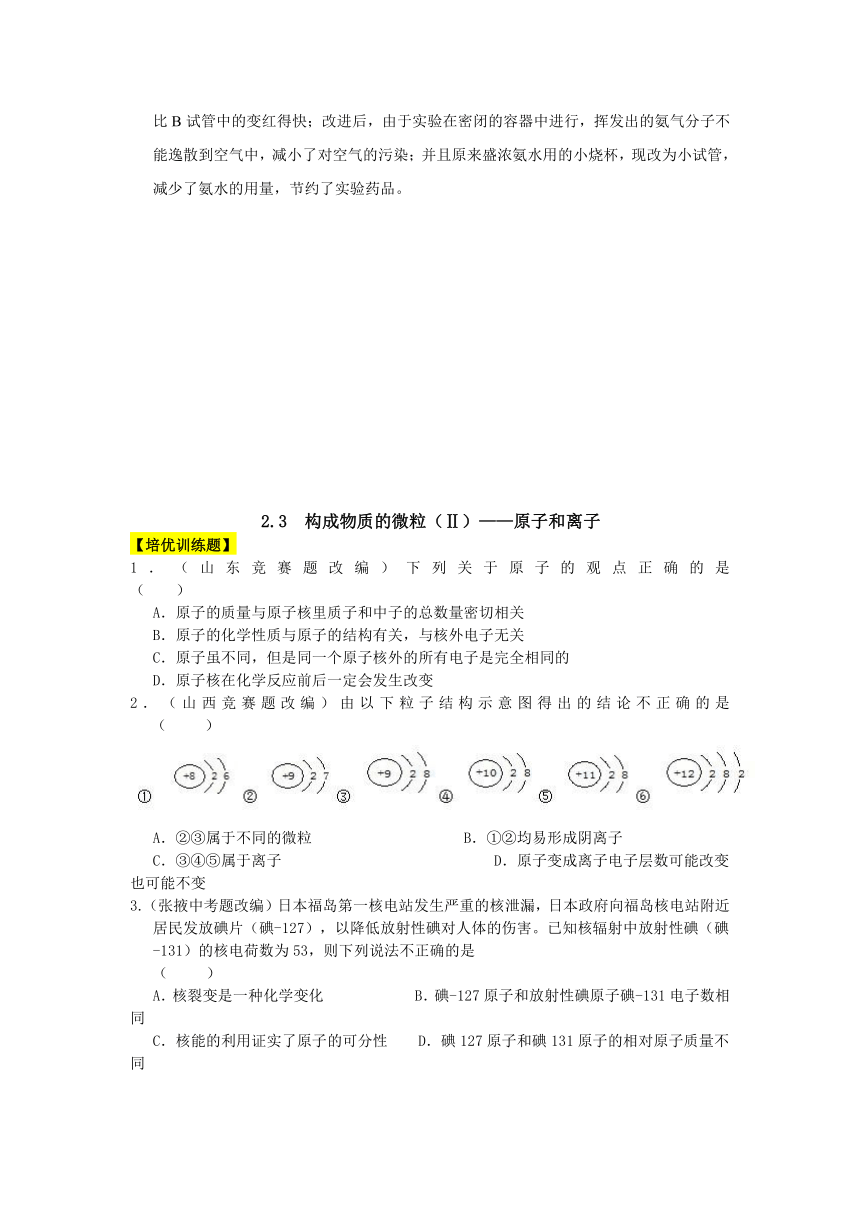

2.(山西竞赛题改编)由以下粒子结构示意图得出的结论不正确的是 ( )

A.②③属于不同的微粒 B.①②均易形成阴离子

C.③④⑤属于离子 D.原子变成离子电子层数可能改变也可能不变

3.(张掖中考题改编)日本福岛第一核电站发生严重的核泄漏,日本政府向福岛核电站附近居民发放碘片(碘-127),以降低放射性碘对人体的伤害。已知核辐射中放射性碘(碘-131)的核电荷数为53,则下列说法不正确的是 ( )

A.核裂变是一种化学变化 B.碘-127原子和放射性碘原子碘-131电子数相同

C.核能的利用证实了原子的可分性 D.碘127原子和碘131原子的相对原子质量不同

4. (广东初赛) 质子和中子都是由u夸克和d夸克组成的,u夸克带电量为e,d夸克带电量为e,e为基元电荷。下列论断可能正确的是 ( )

A.质子由1个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和2个d夸克组成

B.质子由1个u夸克和2个d夸克组成,中子由2个u夸克和1个d夸克组成

C.质子由2个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和2个d夸克组成

D.质子由2个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和1个d夸克组成

【情景创新题】

5.人们为了揭示原子结构的秘密,经历了漫长的探究过程。自1897年汤姆生发现电子并提出类似“西瓜”的原子模型,1911年物理学家卢瑟福等人探索原子的内部结构又进行了下面的实验。他们在用一束带正电的、质量比电子大得多的高速运动的α粒子轰击金箔时发现:①大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向;②一小部分α粒子改变了原来的运动方向;③有极少数α粒子被弹了回来。

请你根据对原子结构的认识,分析出现上述现象的原因:

(1)现象①:_______________________________;

(2)现象②:_______________________________;

(3)现象③:_______________________________。

参考答案

1. A 【解析】原子的质量主要集中在原子核上,而原子核是由质子和中子构成的;原子的化学性质与原子的最外层电子数密切相关;原子核外电子能量不相同,能量低的在离核近的区域运动,能量高的在离核远的区域运动;在化学反应中发生变化的是核外电子数,而原子核不会发生变化。

2. C 【解析】②表示氟原子,③表示氟离子,A正确;①②表示原子,且最外层电子数均大于4,易得到电子形成阴离子,B正确;④的质子数和电子数都是10,属于原子,C正确;原子得到电子形成阴离子时电子层数不变如③,失去电子形成阳离子一般电子层数减少如⑤。

3. A 【解析】核裂变是原子变化,化学变化中原子不变化,则核裂变不是化学变化,故A不正确;碘-127原子和放射性碘-131原子属于质子数相同的不同类原子,核外电子数相同,故B正确;核能的利用证实了原子的可分性,故C正确;因为“相对原子质量≈质子数+中子数(近似整数值)”,质子数相同,但中子数不同,其相对原子质量不相同,所以D正确。

4. C 【解析】每一个质子带一个单位正电荷,中子不显电性。2个u夸克和1个d夸克总电量为2×e+(e)= e;1个u夸克和2个d夸克总带电量为e+2×(e)=0。所以不难得出,每个质子由2个u夸克和1个d夸克组成,每个中子由1个u夸克和2个d夸克组成。

5.(1)原子核很小,原子内部有很大空间

(2)原子核带正电,α粒子途经金原子核附近时,受到斥力而改变运动方向

(3)金原子核质量比α粒子大很多,因为α粒子正碰到金原子核上而被弹回来

【解析】原子是由居于原子中央的很小的带正电的原子核和核外围绕原子核做高速运动的带负电的电子构成的。电子的质量很小,原子的质量主要集中在原子核上。大多数α粒子能穿透金箔说明原子核很小;一小部分α粒子改变了原来的运动方向,是因为二者都带正电,同性电荷互相排斥;极少数α粒子被弹是因为原子核的质量较大。

2.4 辨别物质的元素组成

【培优训练题】

1.(全国竞赛题)我国“化学”一词最早出于《化学鉴原》(1871年)。该书把一种元素翻译为“矽(xi)”。在地壳里,“矽”的含量在所有元素含量中占第二位,现代把这种“矽”元素命名为 ( )

A.锡 B.硒 C.氧 D.硅

2.(广东竞赛题)右图表示的是纯净物、单质、化合物、含氧化合物、氧化物之间的包含与不包含关系,若整个大圆代表纯净物,则①③所属的类别是( )

A.①单质、③氧化物

B.①单质、③含氧化合物

C.①化合物、③氧化物

D.①化合物、③含氧化合物

3.根据右表提供的信息,下列判断正确的是( )

A.每一周期的元素都是以金属元素开始

B.钠离子核外有三个电子层

C.第二、三周期元素的原子从左至右最外层电子数 逐渐增多

D.在化学变化中镁元素容易失去最外层2个电子形

成镁离子,其离子符号是Mg+2

4.下列说法正确的是 ( )

A.若两种微粒的电子数相同,它们一定属于同种元素

B.若两种微粒的质子数相同,它们一定属于同种元素

C.若两种微粒属于同种元素,它们原子核内的质子数一定相等

D.若两种微粒属于同种元素,它们原子核外的电子数一定相等

5.(河南竞赛题改编)现有A、B、C三种元素,其中A的原子核外有3个电子层,且第3电子层上的电子数比第2电子层的电子数少1;B原子的相对原子质量是碳原子相对原子质量的2倍,且B原子核内质子数与中子数相等;C+的电子层结构与氖原子的相同。请推断元素符号:A为 ;B为 ;C为 。

【情景创新题】

6.中科院的全超导的“人造太阳”——托克马克核聚变试验装置的调试运行成功,使我国在该领域的研究处于世界前列。氘和氚是核聚变的原料(氘、氚原子核内都只有1个质子,但含不同数目的中子),聚变发生后,氘、氚原子核转变为氦原子核。根据以上叙述,下列说法正确的是 ( )

A.核聚变是化学变化

B.氘原子和氚原子属于不同元素

C.氘原子和氚原子是氢元素的两种原子

D.氘原子和氚原子的相对原子质量相同

参考答案

1.D 【解析】“矽”的含量在所有元素含量中占第二位,应该是硅。

2.B 【解析】纯净物根据组成元素的种类可分为单质和化合物;化合物中根据是否含有氧元素,可分为含氧化合物(只要含有氧元素即可,不管共由几种元素组成)和其他化合物;若含氧化合物由两种元素组成,则为氧化物。即①为单质,②化合物,③含氧化合物,④氧化物。

3.C 【解析】第一周期以氢元素开始,氢属于非金属元素;钠原子有三个电子层,失去最外层上的一个电子,形成钠离子,只有两个电子层;镁离子的离子符号是Mg2+。

4.C 【解析】元素指具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称,所以同学们就误认为只要质子数相同的微粒就一定属于同一种元素,而忽略了微粒包含分子、原子和离子,如Na原子和NH4+的质子数相同,但不属于同种元素,B错误;由电子数判断元素种类的本质就错误,如O2-、F-、Ne、Na+、Mg2+、Al3+的电子数均相同,属于不同种元素,A错误;但如果两种微粒属于同一种元素,则核内的质子数必然相同,C正确;Na原子和Na+属于同一种元素,但核外电子数不同,D错误。

5. Cl Mg Na

【解析】A的原子核外有3个电子层,且第3电子层上的电子数比第2电子层上的电子数少1,所以最外层有7个电子,核外电子数为17,质子数也为17,A为氯元素;B原子的相对原子质量是碳原子相对原子质量的2倍,碳原子的相对原子质量为12,所以B的相对原子质量为24,,B原子核内质子数与中子数相等,所以B原子中质子数是12,B为镁元素;C失去一个电子形成C+,C+的电子层结构与氖原子的相同,C原子中含有11个电子和11质子,所以C是钠元素。

6.C 【解析】核聚变后原子核发生变化,而化学变化只是原子重新组合成新分子的过程,化学变化中原子种类不变,A错误;氘原子和氚原子的原子核内都含有1个质子,属于同种元素,B错误;二者中子数不同,则相对原子质量不同,属于氢元素的两种原子,故C正确,D错误。

第二章综合练习

【培优训练题】

1.(黄冈中考)下列有关分子、原子和离子的说法正确的是 ( )

A.分子是保持物质性质的一种粒子

B.物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子大小随温度的改变而改变

C.分子、原子、离子都可以直接构成物质

D.在化学反应中,任何粒子都不能再分

2.下列关于物质组成的叙述中,正确的是 ( )

A.纯净物的组成中只含一种元素

B.混合物的组成中肯定含有多种元素

C.不同物质可以含有相同的元素

D.含氧元素的化合物就是氧化物

3.(海南竞赛题)根据下表中的信息,推断出的元素名称一定合理的是 ( )

元素在生活中的应用信息 元素名称

A 它是一种作用在牙齿上的元素,早晚各一次,能有效防治蛀牙 硅

B 这种元素的单质是一种能让气球飞起来的气体 氦

C 这种元素的单质常用来造大门、锅炉,并且当它与其他金属和碳混合后便成了钢 氟

D 这种元素几乎占据了地壳组成的四分之一,它也用于制造玻璃和太阳能电池 铁

4.(大庆中考)已知原子中,质子数(Z)+中子数(N)=质量数(A),表示元素X的原子质子数与质量数的符号为AZX。在日本地震后,福岛核电站发生核泄漏,13153I是其中一种放射性同位素原子,该原子的中子数与核外电子数之差是 ( )

A.53 B.78 C.25 D.131

5.(北京中考改编)化学课上,同学们做了人体呼出的气体使澄清石灰水变浑浊的实验后,对呼出的气体中主要成分及含量非常好奇,设计实验进行探究。

【提出问题】呼出的气体中有哪些主要成分,它们的含量是多少?

【查阅资料】①呼出的气体中仍含有氧气。②二氧化碳在饱和碳酸氢钠溶液中的溶解的量非常小。

③氢氧化钠溶液吸收大量二氧化碳。

【猜想与实验】猜想:呼出的气体中主要成分是氮气、氧气、二氧化碳、水

蒸气等。

实验Ⅰ:验证呼出的气体中含有水蒸气。

(1)实验操作如右图所示。

(2)观察到的现象为___________________,根据该现象可以判断呼出的气

体中含有水蒸气。

实验Ⅱ:验证呼出的气体中含有氮气、氧气、二氧化碳,并测其含量。同学们在老师的指导下设计了如下图所示装置(B是带有刻度的量气装置)。

(1)实验记录

实验操作 主要实验现象 实验结论及解释

① 检查装置的气密性。向装置中加入药品。关闭止水夹a~f 装置的气密性良好

② 打开b、c、d向B中吹入一定量气体后关闭d,并冷却到室温 B中液体进入到A中,B中液体减少500 mL 收集500 mL气体

③ 关闭b,打开a、e、f,用打气筒向A中缓缓充气,直到B中气体刚好全部排出 ___________,D中液体为475 mL 体积不是500 mL的原因是______________

④ 关闭e、f,用凸透镜聚光引燃白磷 白磷燃烧,产生大量白烟放出大量热 呼出的气体中含O2

⑤ 待白磷熄灭并冷却到室温,打开f ________,D中剩余液体为400 mL 呼出到气体中含N2

(2)数据处理:

呼出的气体中主要成分的含量

氮气 氧气 二氧化碳

体积/mL

体积分数/%

同学们经过3次重复实验,确认了呼出的气体中的主要成分及其含量。

【实验反思】

(1)该实验设计依据的N2性质有_____________(填字母序号)。

A.难溶于水 B.不能和NaOH溶液反应

C.无色无味的气体 D.不能燃烧,也不支持燃烧

(2)实验II操作⑤中,若C中气体未完全冷却就打开f并读数,则所测O2的体积分数________(填“偏小”“不变”或“偏大”)。

【探究创新题】

6.2013年3月7日以来的持续雾霾并未获得缓解,北京市环保监测中心8日13时发布数据显示,全市35个城区、交通、郊区监测站点中,10个站点空气质量达5级重度污染、20个站点达6级严重污染,合计超过八成,部分监测站点8日上午PM2.5小时浓度超过300微克/立方米。

(1)计入空气污染指数的项目中除了可吸入颗粒物外,还包括_______(填序号)。

①一氧化碳 ②二氧化碳 ③二氧化硫 ④二氧化氮

(2)下列关于PM2.5的说法错误的是____________(填序号)。

①燃放烟花爆竹会产生PM2.5 ②PM2.5是造成灰霾天气的“元凶”之一

③PM2.5的颗粒大小与分子大小差不多 ④利用太阳能发电不会产生PM2.5

(3)除了对汽车尾气的检测,还有哪些措施对PM2.5的治理能起到积极作用,请举两例:

_______________________________;________________________________。

参考答案

1.C 【解析】由分子构成的物质,分子能保持物质的化学性质,物质状态的改变,分子不变,但物理性质发生了改变;物体有热胀冷缩现象,变化的是微粒间的间隔;在化学反应中,分子可分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

2.C 【解析】纯净物和混合物是根据物质的种类数划分的,单质和化合物是根据元素的种类数划分的,A、B项将纯净物与混合物的划分混淆为单质和化合物的划分,从而出现错误。纯净物中的化合物都是由不同种元素组成的,A错误;由同种元素组成的不同种单质,如氧气和臭氧混合组成混合物,但是只含有一种元素,B错误,C正确;含氧化合物如果由两种元素组成,则为氧化物,如果由多种元素组成,则不是氧化物,如KMnO4不是氧化物,含氧化合物包含氧化物。

3.B 【解析】作用在牙齿上的元素,能有效防治蛀牙的是氟;用来造大门、锅炉,与其他金属和碳混合后便成了钢的是铁;占地壳组成四分之一的是硅。

4.C 【解析】根据:质子数(Z)+中子数(N)=质量数(A)和符号AZX可知13153I的质量数为131,质子数为53,则中子数为131-53=78,在原子中核外电子数=质子数,所以该原子的中子数与核外电子数之差是78-53=25。

5.【猜想与实验】玻璃片表面有一层水雾

(1)A中液面下降,B中液面上升至最高,C中左侧导管口有气泡产生,且C中液面下降,液体沿右侧导管流入D中 二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收 D中液体部分倒吸入C瓶中,C瓶中液面上升

(2)数据处理:400 75 25; 80 15 5

【实验反思】(1)ABD (2)偏小

【解析】实验Ⅰ:(2)水蒸气遇到冷的玻璃片液化,从而产生小水珠或水雾。实验Ⅱ:(1)②打开b、c、d,向B中吹气,B中压强增大,将液体压入A中,B中液体减少的体积为吹入气体的体积;③B中气体排出进入C中,C中压强增大,将液体压入D中,其中二氧化碳能和氢氧化钠溶液反应而被吸收,最终气体减少的体积为二氧化碳的体积;④白磷能燃烧,说明气体中含有氧气;⑤C中白磷燃烧消耗氧气,导致压强减小,D中液体部分倒流入C中,流入C中液体的体积为氧气的体积,D中剩余的液体体积为氮气的体积。氮气在C中,但没有被消耗,说明氮气不与氢氧化钠反应,也不溶于水,白磷燃烧没有消耗氮气,也说明氮气不能燃烧,也不能支持燃烧。若装置没完全冷却,则气体膨胀占据较大体积,进入液体偏少,氧气量测定结果偏小。

6.(1)①③④ (2)③ (3)减少火力发电,提倡使用水能、太阳能发电;积极植树造林,防治扬尘污染(从减少化石燃料的燃烧,使用清洁能源、植树造林控制扬尘、工业废气处理后再排放等方面回答均可)

加热

【培优训练题】

1.下列关于空气的说法正确的是 ( )

A.清新、洁净的空气是纯净物

B.空气的主要成分是氧气,一切生命活动都离不开空气

C.空气是人类生产活动的重要资源,防治空气污染极其重要

D.把空气中的其他成分分离出去,只留下氧气会更有益于生命活动

2.(通辽中考题)下列四组物质中全部是混合物的是 ( )

A.无色的矿泉水和无色的雪碧饮料 B.黑色的氧化铜和黑色的2B铅笔芯

C.红色的铜丝和红色的赤铁矿石 D.银白色的水银和银白色的不锈钢

3.(东营中考题)新修订的《环境空气质量标准》增设了PM2.5平均浓度限值,PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物也称为可入肺颗粒物,主要来源于直接排放的工业污染物和汽车尾气等,是形成灰霾天气的最大元凶。下列做法不合理的是 ( )

A.举行“地球一小时“熄灯活动

B.灰霾天出门戴N95专业口罩(过滤孔径在0.1微米左右)

C.香烟烟雾颗粒的直径大多在0.1至1.0微米,提倡不吸或少吸烟

D.为了减小PM2.5对环境的影响,禁止家庭使用私家车

4.(辽宁中考题)在测定空气中氧气含量的实验中,小强采用了下图所示装置:在由两个注射器组成的密闭系统中留有25 mL空气,给装有细铜丝的玻璃管加热,同时缓慢推动两个注射器活塞,至玻璃管内的铜丝在较长时间内无进一步变化时停止加热,待冷却至室温,将气体全部推至一个注射器内,观察密闭系统内空气体积变化。

(1)在实验加热过程中,交替缓慢推动两个注射器活塞的目

的是 。

(2)写出该实验中反应的文字表达式 。

(3)小强测得实验结果如下:

反应前注射器内气体总体积 反应后注射器内气体总体积

25 mL 22 mL

由此数据可以推算出他测定的空气中氧气的体积分数________ (填“>” “=”或“<”)2l%。造成该实验出现误差的原因可能是 。(填序号)

①没有交替缓缓推动两个注射器活塞 ②读数时没有冷却至室温;

③加入铜丝量太少 ④加入铜丝量太多

(4)通过上面的实验,你学到的测量混合物中某成分含量的方法是 。

【情景创新题】

5. 19世纪末,物理学家瑞利在精确测量各种气体密度时,发现从空气中制得的氮气的密度为1.2572 kg/m3;而从氨中制得的氮气的密度为1.2505 kg/m3。他没有放过这一微小差异,在与化学家拉姆塞的合作下,经过十几年的努力,于1894年发现了空气中的氩气,并因此获得了诺贝尔物理学奖。

(1)下列有关说法中,不正确的是( )

A.氩是一种化学性质极不活泼的气体

B.19世纪末以前,人们认为空气是由氧气和氮气组成的

C.瑞利从空气中分离出的氮气是纯净物

D.瑞利从含氮物质中制得的氮气是纯净物

(2)同时可看出进行科学探究应具备什么样的精神?

参考答案

1.C 【解析】A项空气的成分有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳、其他气体和杂质,是由多种物质组成的混合物;B项通常情况下,空气中氧气、氮气的体积约比为1︰4,分别约占空气总体积的21%、78%,因此空气的主要成分应该是氮气;C项空气是人类生产活动的重要资源,防治空气污染极其重要,说法正确;D项空气中大部分是氮气,人血液中会有一定量氮气溶在其中,如果吸入全是氧气,会突然间改变人体内稳态,不利于生命活动。

2.A 【解析】根据物质的分类进行分析,纯净物是由一种物质组成的物质,混合物是由多种物质组成的物质。A项无色的矿泉水中含有水和一些可溶性矿物质,属于混合物;无色的雪碧饮料中含有水、碳酸和其他物质,属于混合物。B项黑色的氧化铜由氧化铜一种物质组成,属于纯净物;黑色的2B铅笔芯是用石墨和黏土按照一定的比例混合而制成的,属于混合物。C项红色的铜丝是由铜一种物质组成的,属于纯净物;红色的赤铁矿的主要成分是氧化铁,还含有一些杂质,属于混合物。D项银白色的水银是由汞一种物质组成的,属于纯净物;银白色不锈钢是铁的合金,主要成分是铁,还含有碳和其他杂质。

3.D 【解析】 A项“地球一小时”熄灯活动节约了用电,就节约了化石原料等能源,减少了污染;B项因为PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,N95专业口罩(过滤孔径在0.1微米左右),所以能防止PM2.5进入体内;C项香烟烟雾中含有一氧化碳、煤焦油等有毒物质,所以要提倡不吸或少吸烟;D项为了减小PM2.5对环境的影响,应该对汽车尾气进行处理后再排放,不应禁止家庭使用私家车。

4.(1)使空气中的氧气充分反应 (2)铜+氧气氧化铜

(3)< ①②③ (4)通过化学反应除去混合物中的一种成分,再测量混合物在反应前后体积(或质量)的变化,从而得出该种成分的含量(其他答案合理也可)

【解析】25 mL的空气密闭在两个注射器内,为了使其中的氧气充分反应,需要交替推动两个注射器。铜和氧气在加热的条件下生成黑色的氧化铜,当铜丝在较长时间内无变化时,说明氧气已完全反应,则注射器内减少的体积即为氧气的体积,故氧气的体积分数为(25 mL-22 mL)/25 mL×100%=12%<21%,可能的原因有:①未缓缓推动注射器活塞,氧气没有完全消耗,导致测定结果偏小;②读数时未冷却到室温,则剩余气体膨胀,所占体积偏大,测定结果偏小;③铜丝量不足,氧气没有完全消耗等原因。(4)测定空气中氧气含量的方法利用的是将氧气消耗,测定密闭容器内气体体积的变化,从而得出氧气的体积。

5.(1)C (2)勇于探索、精益求精、持之以恒等精神(答案合理即可)

【解析】氩化学性质稳定,不宜与其他物质发生化学反应,所以很难发现它;在没有发现稀有气体之前人们认为空气是由氧气和氮气组成的;瑞利从空气中分离出的是氮气和稀有气体等物质的混合物。

2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

【培优训练题】

1.(天津竞赛题改编)分子是构成物质的一种粒子。下列有关水分子的叙述正确的是( )

A.受热时水分子的体积逐渐变大 B.降温时水分子的化学性质发生改变

C.水结成冰水分子停止运动 D.电解水生成氢气和氧气说明水分子是可分的

2.(杭州中考题)下列表中所列分子的性质和实验现象无关的是 ( )

选项 实验现象 分子的性质

A 一块蔗糖溶于一杯水中形成糖水 分子是可以再分的

B 固体碘、碘蒸气都能使淀粉溶液变蓝色,而碘化钾不能 分子能保持物质的化学性质

C 快速推压针筒,密闭在针筒中的乙醚气体液化 分子之间有间隙

D 温度越高,水蒸发越快 温度越高分子运动速率越快

3.(全国竞赛题改编)用右图实验装置进行氯化氢气体与氨气的反应。甲、乙两烧杯里分别盛放浓盐酸和浓氨水,可看到容器中有白烟产生。

(1)产生白烟的文字表达式__________ 。

(2)盛有浓盐酸的烧杯附近白烟更浓,解释产生这一现象的原因 __________ __________ ________。

【情景创新题】

4.2013年 9月8日上午,黑龙江省七台河市勃利县黑龙江大森林食品集团有限公司发生一起氨气中毒事故,22人被送往医院救治。氨气的溶解性极好,主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,常被吸附在皮肤粘膜和眼结膜上,从而产生刺激和炎症。可麻痹呼吸道纤毛和损害粘膜上皮组织,使病原微生物易于侵入,减弱人体对疾病的抵抗力。按图1进行化学实验,在进行实验时我们都闻到一股难闻的刺激性气味,小明于是对原实验进行了重新设计,实验装置如图2:

图1 改进前 图2 改进后

实验操作:

a.向盛有20 mL蒸馏水的烧杯中滴入3~4滴无色酚酞溶液,搅拌均匀,观察溶液颜色。

b.取少量上述溶液于试管中,向其中慢慢滴加浓氨水,观察现象。

c.在B、C试管内分别倒入5 mL烧杯中的酚酞溶液(烧杯中剩余的酚酞溶液用于实验中作比较)。然后在空烧杯中倒入适量的热水备用。另在A、D试管中分别倒入2 mL浓氨水,立即用带橡胶塞的导管按图2连接好,并将D试管放置在热水中,观察几分钟。(提示:酚酞溶液遇碱变红,氨水是碱;浓氨水易挥发,可挥发出氨气分子;氨气极易溶于水)请回答:

(1)进行操作a的实验目的是 。

(2)操作c观察到的现象是 。

(3)由此可以得到的实验结论是:①____________________________________________;

②____________________________________________。

(4)对比改进前的实验还有一个优点是___________________________________________。

参考答案

1.D 【解析】A项温度升高水分子运动速率加快,分子间的间隔变大,体积变大;降温时水发生物理变化,水分子不变;无论物质在什么状态,其分子总是在不断地运动;电解水发生化学变化,分子分裂为原子,原子又重新组合成新的分子。

2.A 【解析】蔗糖溶于水形成糖水是分子不断运动的结果,A错误;固体碘和碘蒸气是同一种物质的不同状态,构成物质的分子相同,化学性质相同,B正确;气体液化是物质状态发生变化,变化的是分子之间的间隙,C正确;温度越高分子运动速率越快,所以温度越高,水蒸发越快,D正确。

3.(1)氯化氢+氨气氯化铵

(2)分子在不断地运动,分子的质量越大运动的速率越慢,氯化氢分子的质量比氨分子的质量大,运动的速率慢,所以在盛有浓盐酸的烧杯附近两种分子大量相遇,生成氯化铵,形成大量的白烟。

4.(1)证明水不能使无色酚酞变红 (2)B、C试管中的无色酚酞溶液都变红,C比B变红得快

(3)①分子总是在不断运动 ②分子运动的速率随着温度的升高而加快

(4)改进后实验是在密封条件下进行的,减小对空气的污染(或节省药品用量,减小对空气的污染)

【解析】该题实际上考查的是同学们对实验的设计和评价能力。操作a中将酚酞溶液滴入蒸馏水中,酚酞溶液不变色,说明水不能使酚酞溶液变色;操作b将浓氨水滴入酚酞溶液中,酚酞溶液会变红色,说明氨水能使酚酞溶液变色;操作c虽然浓氨水没有直接接触酚酞溶液,但是浓氨水易挥发,挥发出的氨气分子运动到盛有酚酞溶液的试管中,溶于水使酚酞溶液变红;由于温度越高,分子运动速率越快,则使得C试管中的酚酞溶液比B试管中的变红得快;改进后,由于实验在密闭的容器中进行,挥发出的氨气分子不能逸散到空气中,减小了对空气的污染;并且原来盛浓氨水用的小烧杯,现改为小试管,减少了氨水的用量,节约了实验药品。

2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

【培优训练题】

1.(山东竞赛题改编)下列关于原子的观点正确的是 ( )

A.原子的质量与原子核里质子和中子的总数量密切相关

B.原子的化学性质与原子的结构有关,与核外电子无关

C.原子虽不同,但是同一个原子核外的所有电子是完全相同的

D.原子核在化学反应前后一定会发生改变

2.(山西竞赛题改编)由以下粒子结构示意图得出的结论不正确的是 ( )

A.②③属于不同的微粒 B.①②均易形成阴离子

C.③④⑤属于离子 D.原子变成离子电子层数可能改变也可能不变

3.(张掖中考题改编)日本福岛第一核电站发生严重的核泄漏,日本政府向福岛核电站附近居民发放碘片(碘-127),以降低放射性碘对人体的伤害。已知核辐射中放射性碘(碘-131)的核电荷数为53,则下列说法不正确的是 ( )

A.核裂变是一种化学变化 B.碘-127原子和放射性碘原子碘-131电子数相同

C.核能的利用证实了原子的可分性 D.碘127原子和碘131原子的相对原子质量不同

4. (广东初赛) 质子和中子都是由u夸克和d夸克组成的,u夸克带电量为e,d夸克带电量为e,e为基元电荷。下列论断可能正确的是 ( )

A.质子由1个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和2个d夸克组成

B.质子由1个u夸克和2个d夸克组成,中子由2个u夸克和1个d夸克组成

C.质子由2个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和2个d夸克组成

D.质子由2个u夸克和1个d夸克组成,中子由1个u夸克和1个d夸克组成

【情景创新题】

5.人们为了揭示原子结构的秘密,经历了漫长的探究过程。自1897年汤姆生发现电子并提出类似“西瓜”的原子模型,1911年物理学家卢瑟福等人探索原子的内部结构又进行了下面的实验。他们在用一束带正电的、质量比电子大得多的高速运动的α粒子轰击金箔时发现:①大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向;②一小部分α粒子改变了原来的运动方向;③有极少数α粒子被弹了回来。

请你根据对原子结构的认识,分析出现上述现象的原因:

(1)现象①:_______________________________;

(2)现象②:_______________________________;

(3)现象③:_______________________________。

参考答案

1. A 【解析】原子的质量主要集中在原子核上,而原子核是由质子和中子构成的;原子的化学性质与原子的最外层电子数密切相关;原子核外电子能量不相同,能量低的在离核近的区域运动,能量高的在离核远的区域运动;在化学反应中发生变化的是核外电子数,而原子核不会发生变化。

2. C 【解析】②表示氟原子,③表示氟离子,A正确;①②表示原子,且最外层电子数均大于4,易得到电子形成阴离子,B正确;④的质子数和电子数都是10,属于原子,C正确;原子得到电子形成阴离子时电子层数不变如③,失去电子形成阳离子一般电子层数减少如⑤。

3. A 【解析】核裂变是原子变化,化学变化中原子不变化,则核裂变不是化学变化,故A不正确;碘-127原子和放射性碘-131原子属于质子数相同的不同类原子,核外电子数相同,故B正确;核能的利用证实了原子的可分性,故C正确;因为“相对原子质量≈质子数+中子数(近似整数值)”,质子数相同,但中子数不同,其相对原子质量不相同,所以D正确。

4. C 【解析】每一个质子带一个单位正电荷,中子不显电性。2个u夸克和1个d夸克总电量为2×e+(e)= e;1个u夸克和2个d夸克总带电量为e+2×(e)=0。所以不难得出,每个质子由2个u夸克和1个d夸克组成,每个中子由1个u夸克和2个d夸克组成。

5.(1)原子核很小,原子内部有很大空间

(2)原子核带正电,α粒子途经金原子核附近时,受到斥力而改变运动方向

(3)金原子核质量比α粒子大很多,因为α粒子正碰到金原子核上而被弹回来

【解析】原子是由居于原子中央的很小的带正电的原子核和核外围绕原子核做高速运动的带负电的电子构成的。电子的质量很小,原子的质量主要集中在原子核上。大多数α粒子能穿透金箔说明原子核很小;一小部分α粒子改变了原来的运动方向,是因为二者都带正电,同性电荷互相排斥;极少数α粒子被弹是因为原子核的质量较大。

2.4 辨别物质的元素组成

【培优训练题】

1.(全国竞赛题)我国“化学”一词最早出于《化学鉴原》(1871年)。该书把一种元素翻译为“矽(xi)”。在地壳里,“矽”的含量在所有元素含量中占第二位,现代把这种“矽”元素命名为 ( )

A.锡 B.硒 C.氧 D.硅

2.(广东竞赛题)右图表示的是纯净物、单质、化合物、含氧化合物、氧化物之间的包含与不包含关系,若整个大圆代表纯净物,则①③所属的类别是( )

A.①单质、③氧化物

B.①单质、③含氧化合物

C.①化合物、③氧化物

D.①化合物、③含氧化合物

3.根据右表提供的信息,下列判断正确的是( )

A.每一周期的元素都是以金属元素开始

B.钠离子核外有三个电子层

C.第二、三周期元素的原子从左至右最外层电子数 逐渐增多

D.在化学变化中镁元素容易失去最外层2个电子形

成镁离子,其离子符号是Mg+2

4.下列说法正确的是 ( )

A.若两种微粒的电子数相同,它们一定属于同种元素

B.若两种微粒的质子数相同,它们一定属于同种元素

C.若两种微粒属于同种元素,它们原子核内的质子数一定相等

D.若两种微粒属于同种元素,它们原子核外的电子数一定相等

5.(河南竞赛题改编)现有A、B、C三种元素,其中A的原子核外有3个电子层,且第3电子层上的电子数比第2电子层的电子数少1;B原子的相对原子质量是碳原子相对原子质量的2倍,且B原子核内质子数与中子数相等;C+的电子层结构与氖原子的相同。请推断元素符号:A为 ;B为 ;C为 。

【情景创新题】

6.中科院的全超导的“人造太阳”——托克马克核聚变试验装置的调试运行成功,使我国在该领域的研究处于世界前列。氘和氚是核聚变的原料(氘、氚原子核内都只有1个质子,但含不同数目的中子),聚变发生后,氘、氚原子核转变为氦原子核。根据以上叙述,下列说法正确的是 ( )

A.核聚变是化学变化

B.氘原子和氚原子属于不同元素

C.氘原子和氚原子是氢元素的两种原子

D.氘原子和氚原子的相对原子质量相同

参考答案

1.D 【解析】“矽”的含量在所有元素含量中占第二位,应该是硅。

2.B 【解析】纯净物根据组成元素的种类可分为单质和化合物;化合物中根据是否含有氧元素,可分为含氧化合物(只要含有氧元素即可,不管共由几种元素组成)和其他化合物;若含氧化合物由两种元素组成,则为氧化物。即①为单质,②化合物,③含氧化合物,④氧化物。

3.C 【解析】第一周期以氢元素开始,氢属于非金属元素;钠原子有三个电子层,失去最外层上的一个电子,形成钠离子,只有两个电子层;镁离子的离子符号是Mg2+。

4.C 【解析】元素指具有相同核电荷数(即质子数)的一类原子的总称,所以同学们就误认为只要质子数相同的微粒就一定属于同一种元素,而忽略了微粒包含分子、原子和离子,如Na原子和NH4+的质子数相同,但不属于同种元素,B错误;由电子数判断元素种类的本质就错误,如O2-、F-、Ne、Na+、Mg2+、Al3+的电子数均相同,属于不同种元素,A错误;但如果两种微粒属于同一种元素,则核内的质子数必然相同,C正确;Na原子和Na+属于同一种元素,但核外电子数不同,D错误。

5. Cl Mg Na

【解析】A的原子核外有3个电子层,且第3电子层上的电子数比第2电子层上的电子数少1,所以最外层有7个电子,核外电子数为17,质子数也为17,A为氯元素;B原子的相对原子质量是碳原子相对原子质量的2倍,碳原子的相对原子质量为12,所以B的相对原子质量为24,,B原子核内质子数与中子数相等,所以B原子中质子数是12,B为镁元素;C失去一个电子形成C+,C+的电子层结构与氖原子的相同,C原子中含有11个电子和11质子,所以C是钠元素。

6.C 【解析】核聚变后原子核发生变化,而化学变化只是原子重新组合成新分子的过程,化学变化中原子种类不变,A错误;氘原子和氚原子的原子核内都含有1个质子,属于同种元素,B错误;二者中子数不同,则相对原子质量不同,属于氢元素的两种原子,故C正确,D错误。

第二章综合练习

【培优训练题】

1.(黄冈中考)下列有关分子、原子和离子的说法正确的是 ( )

A.分子是保持物质性质的一种粒子

B.物体有热胀冷缩现象,主要是因为物体中的粒子大小随温度的改变而改变

C.分子、原子、离子都可以直接构成物质

D.在化学反应中,任何粒子都不能再分

2.下列关于物质组成的叙述中,正确的是 ( )

A.纯净物的组成中只含一种元素

B.混合物的组成中肯定含有多种元素

C.不同物质可以含有相同的元素

D.含氧元素的化合物就是氧化物

3.(海南竞赛题)根据下表中的信息,推断出的元素名称一定合理的是 ( )

元素在生活中的应用信息 元素名称

A 它是一种作用在牙齿上的元素,早晚各一次,能有效防治蛀牙 硅

B 这种元素的单质是一种能让气球飞起来的气体 氦

C 这种元素的单质常用来造大门、锅炉,并且当它与其他金属和碳混合后便成了钢 氟

D 这种元素几乎占据了地壳组成的四分之一,它也用于制造玻璃和太阳能电池 铁

4.(大庆中考)已知原子中,质子数(Z)+中子数(N)=质量数(A),表示元素X的原子质子数与质量数的符号为AZX。在日本地震后,福岛核电站发生核泄漏,13153I是其中一种放射性同位素原子,该原子的中子数与核外电子数之差是 ( )

A.53 B.78 C.25 D.131

5.(北京中考改编)化学课上,同学们做了人体呼出的气体使澄清石灰水变浑浊的实验后,对呼出的气体中主要成分及含量非常好奇,设计实验进行探究。

【提出问题】呼出的气体中有哪些主要成分,它们的含量是多少?

【查阅资料】①呼出的气体中仍含有氧气。②二氧化碳在饱和碳酸氢钠溶液中的溶解的量非常小。

③氢氧化钠溶液吸收大量二氧化碳。

【猜想与实验】猜想:呼出的气体中主要成分是氮气、氧气、二氧化碳、水

蒸气等。

实验Ⅰ:验证呼出的气体中含有水蒸气。

(1)实验操作如右图所示。

(2)观察到的现象为___________________,根据该现象可以判断呼出的气

体中含有水蒸气。

实验Ⅱ:验证呼出的气体中含有氮气、氧气、二氧化碳,并测其含量。同学们在老师的指导下设计了如下图所示装置(B是带有刻度的量气装置)。

(1)实验记录

实验操作 主要实验现象 实验结论及解释

① 检查装置的气密性。向装置中加入药品。关闭止水夹a~f 装置的气密性良好

② 打开b、c、d向B中吹入一定量气体后关闭d,并冷却到室温 B中液体进入到A中,B中液体减少500 mL 收集500 mL气体

③ 关闭b,打开a、e、f,用打气筒向A中缓缓充气,直到B中气体刚好全部排出 ___________,D中液体为475 mL 体积不是500 mL的原因是______________

④ 关闭e、f,用凸透镜聚光引燃白磷 白磷燃烧,产生大量白烟放出大量热 呼出的气体中含O2

⑤ 待白磷熄灭并冷却到室温,打开f ________,D中剩余液体为400 mL 呼出到气体中含N2

(2)数据处理:

呼出的气体中主要成分的含量

氮气 氧气 二氧化碳

体积/mL

体积分数/%

同学们经过3次重复实验,确认了呼出的气体中的主要成分及其含量。

【实验反思】

(1)该实验设计依据的N2性质有_____________(填字母序号)。

A.难溶于水 B.不能和NaOH溶液反应

C.无色无味的气体 D.不能燃烧,也不支持燃烧

(2)实验II操作⑤中,若C中气体未完全冷却就打开f并读数,则所测O2的体积分数________(填“偏小”“不变”或“偏大”)。

【探究创新题】

6.2013年3月7日以来的持续雾霾并未获得缓解,北京市环保监测中心8日13时发布数据显示,全市35个城区、交通、郊区监测站点中,10个站点空气质量达5级重度污染、20个站点达6级严重污染,合计超过八成,部分监测站点8日上午PM2.5小时浓度超过300微克/立方米。

(1)计入空气污染指数的项目中除了可吸入颗粒物外,还包括_______(填序号)。

①一氧化碳 ②二氧化碳 ③二氧化硫 ④二氧化氮

(2)下列关于PM2.5的说法错误的是____________(填序号)。

①燃放烟花爆竹会产生PM2.5 ②PM2.5是造成灰霾天气的“元凶”之一

③PM2.5的颗粒大小与分子大小差不多 ④利用太阳能发电不会产生PM2.5

(3)除了对汽车尾气的检测,还有哪些措施对PM2.5的治理能起到积极作用,请举两例:

_______________________________;________________________________。

参考答案

1.C 【解析】由分子构成的物质,分子能保持物质的化学性质,物质状态的改变,分子不变,但物理性质发生了改变;物体有热胀冷缩现象,变化的是微粒间的间隔;在化学反应中,分子可分裂为原子,原子重新组合成新的分子。

2.C 【解析】纯净物和混合物是根据物质的种类数划分的,单质和化合物是根据元素的种类数划分的,A、B项将纯净物与混合物的划分混淆为单质和化合物的划分,从而出现错误。纯净物中的化合物都是由不同种元素组成的,A错误;由同种元素组成的不同种单质,如氧气和臭氧混合组成混合物,但是只含有一种元素,B错误,C正确;含氧化合物如果由两种元素组成,则为氧化物,如果由多种元素组成,则不是氧化物,如KMnO4不是氧化物,含氧化合物包含氧化物。

3.B 【解析】作用在牙齿上的元素,能有效防治蛀牙的是氟;用来造大门、锅炉,与其他金属和碳混合后便成了钢的是铁;占地壳组成四分之一的是硅。

4.C 【解析】根据:质子数(Z)+中子数(N)=质量数(A)和符号AZX可知13153I的质量数为131,质子数为53,则中子数为131-53=78,在原子中核外电子数=质子数,所以该原子的中子数与核外电子数之差是78-53=25。

5.【猜想与实验】玻璃片表面有一层水雾

(1)A中液面下降,B中液面上升至最高,C中左侧导管口有气泡产生,且C中液面下降,液体沿右侧导管流入D中 二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收 D中液体部分倒吸入C瓶中,C瓶中液面上升

(2)数据处理:400 75 25; 80 15 5

【实验反思】(1)ABD (2)偏小

【解析】实验Ⅰ:(2)水蒸气遇到冷的玻璃片液化,从而产生小水珠或水雾。实验Ⅱ:(1)②打开b、c、d,向B中吹气,B中压强增大,将液体压入A中,B中液体减少的体积为吹入气体的体积;③B中气体排出进入C中,C中压强增大,将液体压入D中,其中二氧化碳能和氢氧化钠溶液反应而被吸收,最终气体减少的体积为二氧化碳的体积;④白磷能燃烧,说明气体中含有氧气;⑤C中白磷燃烧消耗氧气,导致压强减小,D中液体部分倒流入C中,流入C中液体的体积为氧气的体积,D中剩余的液体体积为氮气的体积。氮气在C中,但没有被消耗,说明氮气不与氢氧化钠反应,也不溶于水,白磷燃烧没有消耗氮气,也说明氮气不能燃烧,也不能支持燃烧。若装置没完全冷却,则气体膨胀占据较大体积,进入液体偏少,氧气量测定结果偏小。

6.(1)①③④ (2)③ (3)减少火力发电,提倡使用水能、太阳能发电;积极植树造林,防治扬尘污染(从减少化石燃料的燃烧,使用清洁能源、植树造林控制扬尘、工业废气处理后再排放等方面回答均可)

加热

同课章节目录

- 第一章 大家都来学化学

- 1.1 身边的化学

- 1.2 化学实验室之旅

- 1.3 物质的变化

- 1.4 物质性质的探究

- 第二章 空气、物质的构成

- 2.1 空气的成分

- 2.2 构成物质的微粒(Ⅰ)——分子

- 2.3 构成物质的微粒(Ⅱ)——原子和离子

- 2.4 辨别物质的元素组成

- 第三章 维持生命之气——氧气

- 3.1 氧气的性质和用途

- 3.2 制取氧气

- 3.3 燃烧条件与灭火原理

- 3.4 物质构成的表示式

- 第四章 生命之源——水

- 4.1 我们的水资源

- 4.2 水的组成

- 4.3 质量守恒定律

- 4.4 化学方程式

- 第五章 燃料

- 5.1 洁净的燃料——氢气

- 5.2 组成燃料的主要元素——碳

- 5.3 二氧化碳的性质和制法

- 5.4 古生物的“遗产”——化石燃料