第4课 古代诗歌四首《观沧海》课件 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 古代诗歌四首《观沧海》课件 (共26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-15 18:16:10 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第4课 观沧海

曹操

1.有感情地反复朗读、背诵,理解作者表达的思想感情。

2.品味语言,体会诗歌优美的意境。

3.培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

曹操(公元155—220),字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。著有《孙子略解》《兵法接要》,诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等。

文学史上“三曹”:曹操、曹丕、曹植。曹操雅爱诗章,好作乐府歌辞,今存二十一篇。

作品特点:

诗歌散文慷慨悲凉,篇中抒发自己的政治抱负,并反映了汉末人民的苦难生活。

作者介绍

曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,史称建安风骨。鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。

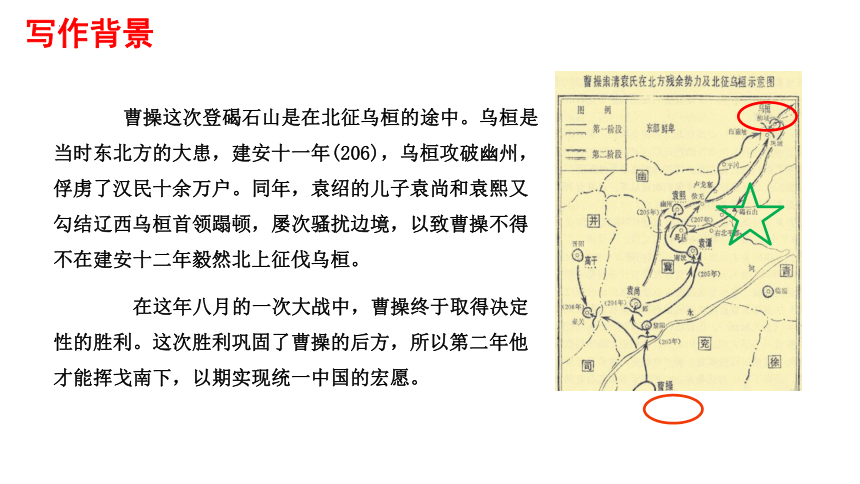

曹操这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。

在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。

写作背景

建安文学

建安前几年至魏明帝最后一年(239年)这段时间的文学,实即曹氏势力统治下的文学,而创作主要是在建安年间。建安作家用自己的笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于其时正是汉献帝建安年代,故后世称为建安文学,也称建安风骨。建安文学的十大代表诗人:

三曹——曹操、曹植、曹丕;

建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

乐

府

诗

《观沧海》选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章,是曹操的名篇。

乐府初设于秦,是当时“少府”下辖的一个专门管理乐舞演唱教习的机构。正式成立于西汉汉武帝时期。它的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。它搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”,或简称“乐府”。它是继《诗经》、《楚辞》而起的一种新诗体。后来有不入乐的也被称为乐府或拟乐府。

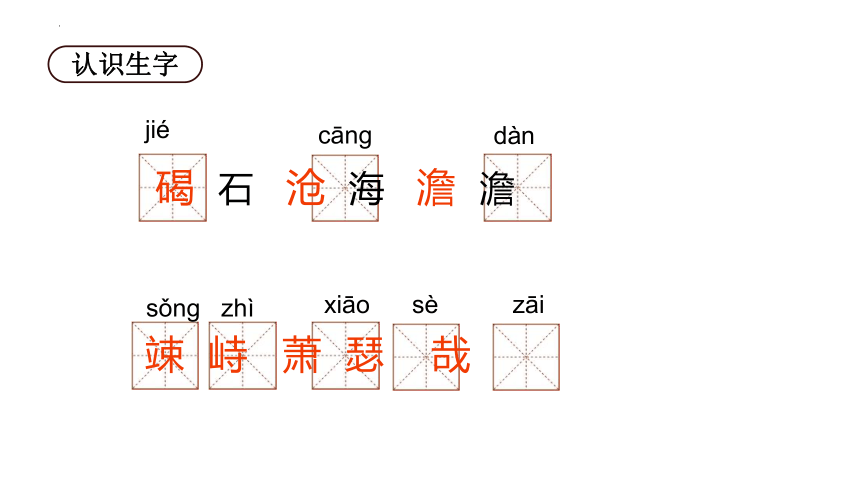

碣 石 沧 海 澹 澹

jié

cāng

dàn

sǒng zhì

xiāo sè

zāi

认识生字

竦 峙 萧 瑟 哉

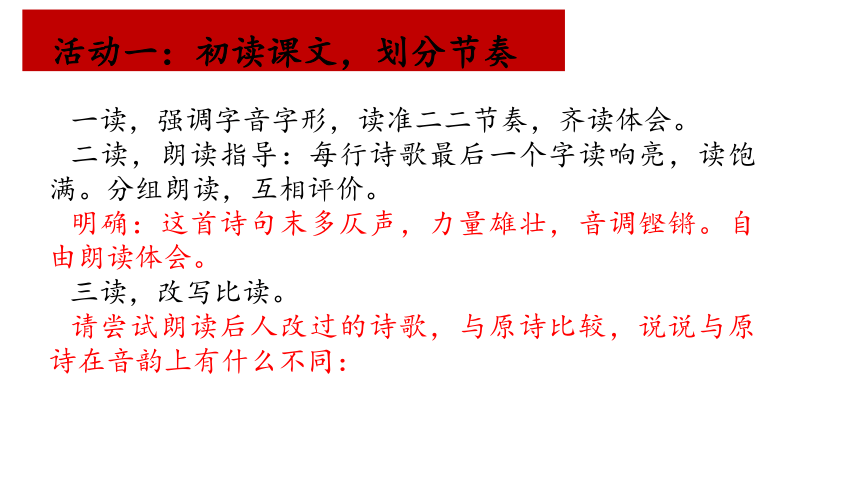

活动一:初读课文,划分节奏

一读,强调字音字形,读准二二节奏,齐读体会。

二读,朗读指导:每行诗歌最后一个字读响亮,读饱满。分组朗读,互相评价。

明确:这首诗句末多仄声,力量雄壮,音调铿锵。自由朗读体会。

三读,改写比读。

请尝试朗读后人改过的诗歌,与原诗比较,说说与原诗在音韵上有什么不同:

观沧海

曹操

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

活动二:疏通文意,注解重要字词

译文:

东行登上碣石山,来观赏大海。

海水多么宽阔浩荡,碣石山高高耸立在海边

碣石山上树木丛生,各种草长得很繁茂。

在萧瑟的秋风中,海上涌起巨大的波涛。

日月运行不息,好像是从这浩淼的海洋中出发的。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

真是幸运极了,用歌唱来表达自己的豪情壮志吧。

活动三:深入探讨,研读课文

同学们先自主研读课文,思考以下问题,随后进行小组讨论,共同探讨,最终结果将选取小组代表进行发言。

①全诗围绕哪个字展开来写的

②这首诗写了几层意思 哪些诗句是写现实的 哪些诗句是想像的

③诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀

明确:

①全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

全诗围绕哪个字展开来写的

讨论1.作者观海观(看)到什么样的景 (明确“写了什么”)在文中标记一下,首先是哪些事物,请举手回答。

明确:描写了曹操登碣石山所见沧海之景:海水、山岛、草木、洪波、日、月、星辰。

诗人从全景写起,着力渲染了大海那种苍茫、动荡的气势。接着诗人又写到树木、野草,体现一派欣欣向荣的景象,衬托出大海的生机勃发。萧瑟是风吹树木的声音,诗人这时的视线从山岛又转移到海面上。在这里,写出了海面上的另一番景象。前面“水何澹澹”是无风三尺浪的景象,而这两句则写大海海面上大风大浪的情景,声势更加惊心动魄。请学生闭上眼睛想象一下大海起风是一种怎样的景象 (提示:身边是秋风呼啸,海面上是惊涛拍岸)

所写之景有什么特点

明确:海水荡漾——动景

山岛耸立——静景

草木丰茂——静景

洪波涌起——动景

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

实景

想象之景 虚景

总结:写实景中有动有静,这样动静互相映衬,显示了大海的辽阔、威严和宏伟。

讨论3.诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?全诗表达了诗人怎样的情感?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

诗人借大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中原,建功立业的抱负。

“幸甚至哉,歌以咏志。”这是合乐时的套语,与诗的内容无关。

《观沧海》这首诗,从字面看,海水、山岛、草木、秋风,乃至日月星汉,全是眼前景物,这样纯写自然景物的诗歌,在我国文学史上,曹操以前似还不曾有过。它不但通篇写景,而且独具一格,堪称中国山水诗的最早佳作,特别受到文学史家的厚爱。值得指出的是:客观自然景物反映到诗人头脑中,必然经过诗人主观的过滤--理解、融会、取舍、强调,然后形成艺术的产品。这种产品,既是客观世界的反映,也是诗人主观精神的凝结,这就叫做意境这首诗写秋天的大海,能够一洗悲秋的感伤情调,写得沉雄健爽,气象壮阔,这与曹操的气度、品格乃至美学情趣都是紧密相关的。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

观沧海

曹操

虚写

总写

分写

附文

实写

(想象)

写作手法

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

写作手法

诗人借大海吞吐日月、包容万象的壮丽景象,表现了自己开阔的胸襟和豪迈的气概,抒发了统一中原、建功立业的宏伟抱负。

主旨归纳

小结要点

1. 曹操:字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。诗歌散文特点慷慨悲凉。

2. 注意生字的默写和读音:碣石、澹澹、竦峙、萧瑟。

3. 写作手法:动静结合、虚实结合(想象)、借景抒情。

4. 诗歌表达的情感:表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

合作讨论:

课外翻阅资料,查找作者的一篇诗词,与同学们一起朗诵与欣赏。

自主完成:

朗读并流利地背诵《观沧海》,把握其中的意境与情感。

完成课后练习作业。

课后作业

学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

观

海水

山岛

树木

百草

秋风

洪波

日月

星汉

澹澹

丛生

丰茂

萧瑟

涌起

若出其中

若出其里

竦峙

(虚景)

(实景)

波澜壮阔

欣欣向荣

洪波巨澜

统领

动

静

动静映衬显示出大海的辽阔与威严

静

动

动静相配,显示出草木茂盛

大海惊人的力量和宏伟的气象

借助夸张想象表现大海吞吐日月星辰的气概。

板书设计

观沧海

实景

虚景

动:水、秋风、洪波

静:山岛、树木、百草

日、月、星汉

借景抒情

统一天下的抱负

敏而好学,不耻下问

—— 孔子

教师寄语

第4课 观沧海

曹操

1.有感情地反复朗读、背诵,理解作者表达的思想感情。

2.品味语言,体会诗歌优美的意境。

3.培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

曹操(公元155—220),字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。著有《孙子略解》《兵法接要》,诗歌《蒿里行》《观沧海》《龟虽寿》《短歌行》等。

文学史上“三曹”:曹操、曹丕、曹植。曹操雅爱诗章,好作乐府歌辞,今存二十一篇。

作品特点:

诗歌散文慷慨悲凉,篇中抒发自己的政治抱负,并反映了汉末人民的苦难生活。

作者介绍

曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,史称建安风骨。鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。

曹操这次登碣石山是在北征乌桓的途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(206),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年毅然北上征伐乌桓。

在这年八月的一次大战中,曹操终于取得决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,所以第二年他才能挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。

写作背景

建安文学

建安前几年至魏明帝最后一年(239年)这段时间的文学,实即曹氏势力统治下的文学,而创作主要是在建安年间。建安作家用自己的笔直抒胸襟,抒发渴望建功立业的雄心壮志,掀起了我国诗歌史上文人创作的第一个高潮。由于其时正是汉献帝建安年代,故后世称为建安文学,也称建安风骨。建安文学的十大代表诗人:

三曹——曹操、曹植、曹丕;

建安七子——孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。

乐

府

诗

《观沧海》选自《乐府诗集》,是乐府诗《步出夏门行》中的第一章,是曹操的名篇。

乐府初设于秦,是当时“少府”下辖的一个专门管理乐舞演唱教习的机构。正式成立于西汉汉武帝时期。它的职责是采集民间歌谣或文人的诗来配乐,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。它搜集整理的诗歌,后世就叫“乐府诗”,或简称“乐府”。它是继《诗经》、《楚辞》而起的一种新诗体。后来有不入乐的也被称为乐府或拟乐府。

碣 石 沧 海 澹 澹

jié

cāng

dàn

sǒng zhì

xiāo sè

zāi

认识生字

竦 峙 萧 瑟 哉

活动一:初读课文,划分节奏

一读,强调字音字形,读准二二节奏,齐读体会。

二读,朗读指导:每行诗歌最后一个字读响亮,读饱满。分组朗读,互相评价。

明确:这首诗句末多仄声,力量雄壮,音调铿锵。自由朗读体会。

三读,改写比读。

请尝试朗读后人改过的诗歌,与原诗比较,说说与原诗在音韵上有什么不同:

观沧海

曹操

东临/碣石,以观/沧海。

水何/澹澹,山岛/竦峙。

树木/丛生,百草/丰茂。

秋风/萧瑟,洪波/涌起。

日月/之行,若出/其中;

星汉/灿烂,若出/其里。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

活动二:疏通文意,注解重要字词

译文:

东行登上碣石山,来观赏大海。

海水多么宽阔浩荡,碣石山高高耸立在海边

碣石山上树木丛生,各种草长得很繁茂。

在萧瑟的秋风中,海上涌起巨大的波涛。

日月运行不息,好像是从这浩淼的海洋中出发的。

银河星光灿烂,好像是从这浩淼的海洋中产生出来的。

真是幸运极了,用歌唱来表达自己的豪情壮志吧。

活动三:深入探讨,研读课文

同学们先自主研读课文,思考以下问题,随后进行小组讨论,共同探讨,最终结果将选取小组代表进行发言。

①全诗围绕哪个字展开来写的

②这首诗写了几层意思 哪些诗句是写现实的 哪些诗句是想像的

③诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀

明确:

①全诗以“观”字统领全篇,以下由“观”字展开,写登山所见。

全诗围绕哪个字展开来写的

讨论1.作者观海观(看)到什么样的景 (明确“写了什么”)在文中标记一下,首先是哪些事物,请举手回答。

明确:描写了曹操登碣石山所见沧海之景:海水、山岛、草木、洪波、日、月、星辰。

诗人从全景写起,着力渲染了大海那种苍茫、动荡的气势。接着诗人又写到树木、野草,体现一派欣欣向荣的景象,衬托出大海的生机勃发。萧瑟是风吹树木的声音,诗人这时的视线从山岛又转移到海面上。在这里,写出了海面上的另一番景象。前面“水何澹澹”是无风三尺浪的景象,而这两句则写大海海面上大风大浪的情景,声势更加惊心动魄。请学生闭上眼睛想象一下大海起风是一种怎样的景象 (提示:身边是秋风呼啸,海面上是惊涛拍岸)

所写之景有什么特点

明确:海水荡漾——动景

山岛耸立——静景

草木丰茂——静景

洪波涌起——动景

日月之行,若出其中

星汉灿烂,若出其里

实景

想象之景 虚景

总结:写实景中有动有静,这样动静互相映衬,显示了大海的辽阔、威严和宏伟。

讨论3.诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?全诗表达了诗人怎样的情感?

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

诗人借大海吞吐日月、包蕴万千的壮丽景象,表现了开阔的胸襟,抒发了统一中原,建功立业的抱负。

“幸甚至哉,歌以咏志。”这是合乐时的套语,与诗的内容无关。

《观沧海》这首诗,从字面看,海水、山岛、草木、秋风,乃至日月星汉,全是眼前景物,这样纯写自然景物的诗歌,在我国文学史上,曹操以前似还不曾有过。它不但通篇写景,而且独具一格,堪称中国山水诗的最早佳作,特别受到文学史家的厚爱。值得指出的是:客观自然景物反映到诗人头脑中,必然经过诗人主观的过滤--理解、融会、取舍、强调,然后形成艺术的产品。这种产品,既是客观世界的反映,也是诗人主观精神的凝结,这就叫做意境这首诗写秋天的大海,能够一洗悲秋的感伤情调,写得沉雄健爽,气象壮阔,这与曹操的气度、品格乃至美学情趣都是紧密相关的。

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

观沧海

曹操

虚写

总写

分写

附文

实写

(想象)

写作手法

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

言事点题 地点、俯视

登山望海的勃勃英姿

实 写

(看)第一眼观海全景,大处落笔

气势苍茫浑然,辽阔威严

一片欣欣向荣的景象

(听)转入动态,波澜壮阔

显示大海惊人力量,宏伟气象

动

静

(想)诗的高潮,奇特的想象、夸张

大海吞吐日月,星辰的气概

借以抒发内心豪迈的情怀与胸襟

乐府诗合乐时的附文

曹操

观沧海

虚 写

言志

写作手法

诗人借大海吞吐日月、包容万象的壮丽景象,表现了自己开阔的胸襟和豪迈的气概,抒发了统一中原、建功立业的宏伟抱负。

主旨归纳

小结要点

1. 曹操:字孟德,东汉末年政治家、军事家、诗人。诗歌散文特点慷慨悲凉。

2. 注意生字的默写和读音:碣石、澹澹、竦峙、萧瑟。

3. 写作手法:动静结合、虚实结合(想象)、借景抒情。

4. 诗歌表达的情感:表现了诗人开阔的胸襟,抒发了统一中国、建功立业的远大抱负。

合作讨论:

课外翻阅资料,查找作者的一篇诗词,与同学们一起朗诵与欣赏。

自主完成:

朗读并流利地背诵《观沧海》,把握其中的意境与情感。

完成课后练习作业。

课后作业

学习了本课后,你有哪些收获和感想?

告诉大家好吗?

观

海水

山岛

树木

百草

秋风

洪波

日月

星汉

澹澹

丛生

丰茂

萧瑟

涌起

若出其中

若出其里

竦峙

(虚景)

(实景)

波澜壮阔

欣欣向荣

洪波巨澜

统领

动

静

动静映衬显示出大海的辽阔与威严

静

动

动静相配,显示出草木茂盛

大海惊人的力量和宏伟的气象

借助夸张想象表现大海吞吐日月星辰的气概。

板书设计

观沧海

实景

虚景

动:水、秋风、洪波

静:山岛、树木、百草

日、月、星汉

借景抒情

统一天下的抱负

敏而好学,不耻下问

—— 孔子

教师寄语

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首