第7课战国时期的社会变化 习题课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课战国时期的社会变化 习题课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-14 09:27:56 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

1. 知道战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

2. 通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3. 通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

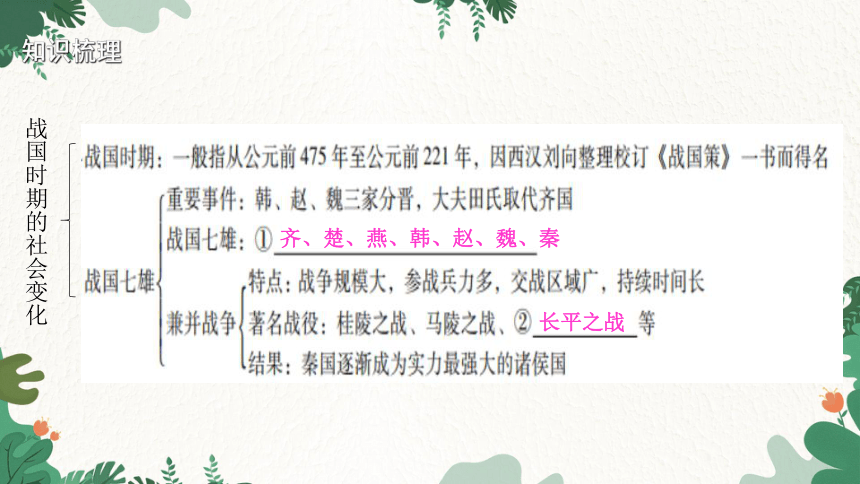

知识梳理

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

长平之战

战国时期的社会变化

生产力

地主阶级

秦孝公

县制

世袭

户籍制度

自由买卖

耕织

度量衡

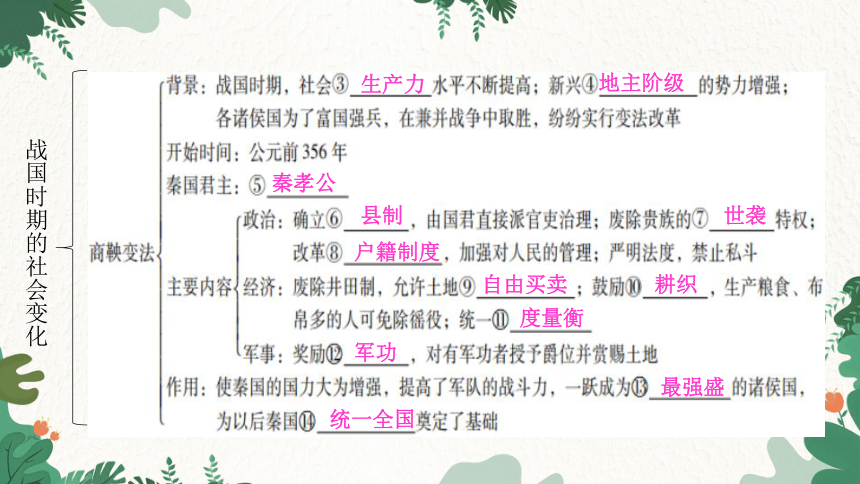

战国时期的社会变化

军功

最强盛

统一全国

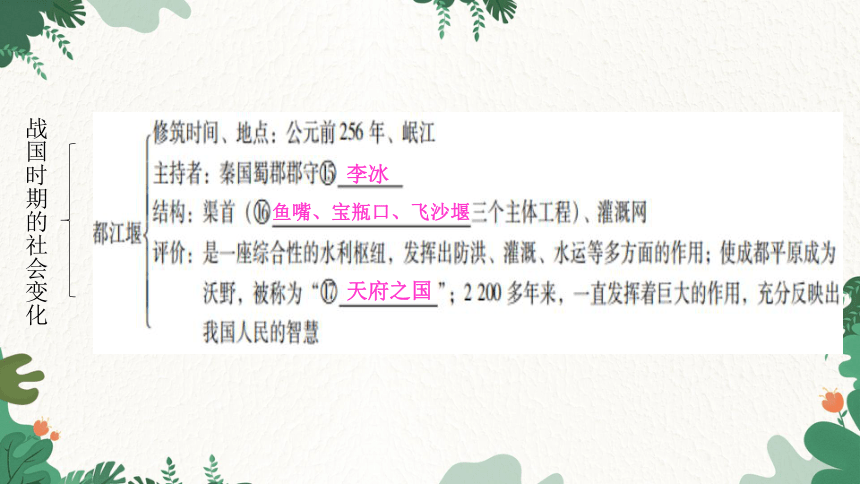

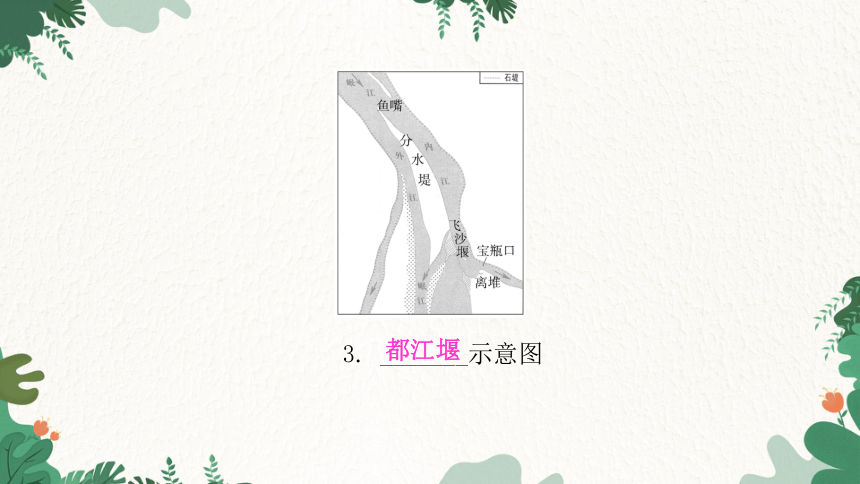

鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰

李冰

天府之国

战国时期的社会变化

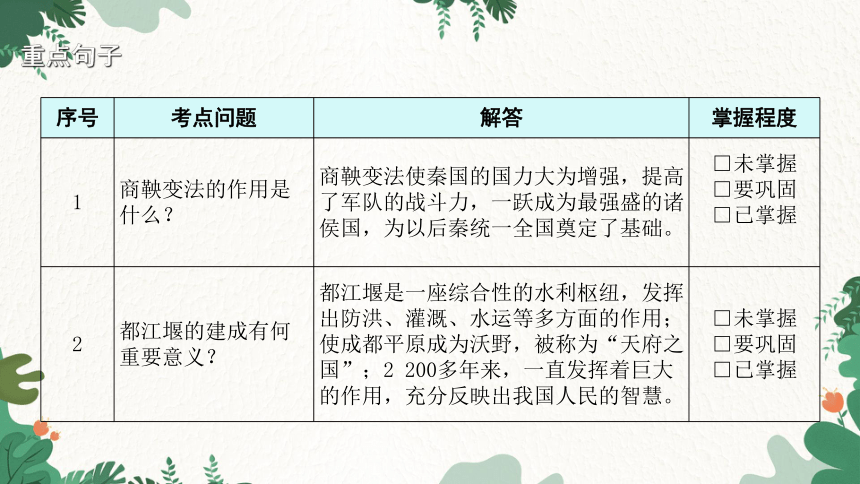

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 商鞅变法的作用是什么? 商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

2 都江堰的建成有何重要意义? 都江堰是一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用;使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2 200多年来,一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

看图说史

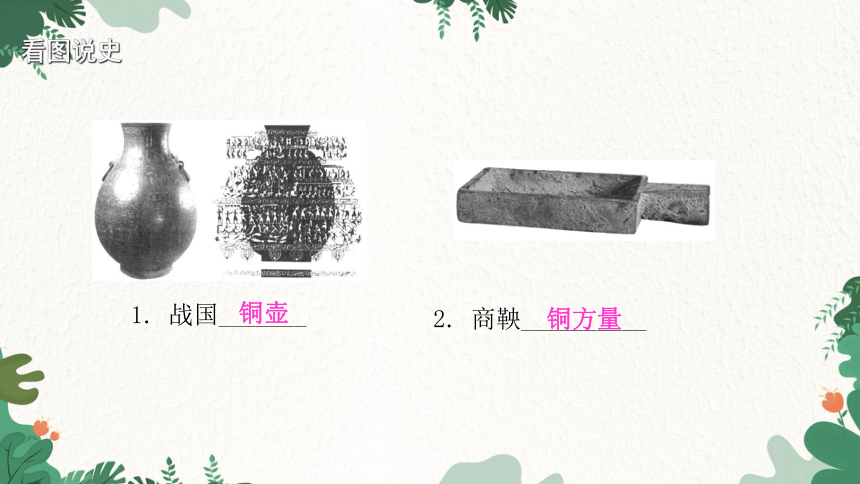

1. 战国_______

铜壶

2. 商鞅__________

铜方量

3. _______示意图

都江堰

易错知识点

1.春秋霸主是先后出现的,战国七雄是同时并存的。

2.秦国是战国时期的一个诸侯国,秦国统一全国后,建立秦朝。

3.商鞅被车裂而亡,并不意味着商鞅变法失败。商鞅死后,新法并没有被废止。

4.战国时期的兼并战争客观上促进了政治改革、国家统一等,但也给人民带来了巨大的伤害。

随堂练习

一、单项选择题

1. 以下是小明制作的中国古代朝代更替示意图(局部)。“▲”处应该是( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 战国 D. 三国

C

2. “春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立。风云际会龙虎斗,华夏进入战国期。”这首历史歌谣中的“春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立”所指的历史事件是( )

A. 三家分晋,赵、魏、韩建立

B. 田氏代齐,中国历史进入战国时期

C. 晋国灭亡,春秋争霸结束

D. 战国七雄形成,中国进入封建社会

A

3. “赵王闻秦反间之言,因使赵括代廉颇将以击秦。括军败,卒四十万人降武安君(白起),(武安君) 乃挟诈而尽坑杀之,遣其小者二百四十人归赵。”材料描述的战争是( )

A. 城濮之战 B. 桂陵之战

C. 长平之战 D. 赤壁之战

4. “从春秋的末期,久已寂寂无闻,入战国的初期,又国多内难。又因为僻处西陲,开化最晚,大家都有些瞧不起他。”“他”是指( )

A. 楚国 B. 秦国 C. 齐国 D. 燕国

C

B

5. 春秋时期,每次战争双方投入兵力之和不足十万人;进入战国时期,战争双方一场战争投入兵力数十万,乃至百万。这直接反映了战国时期( )

A. 人口迅猛增长 B. 战争规模很大

C. 武器更加先进 D. 民风更加彪悍

6. (2020聊城)“汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是( )

A. 颂扬汤武功德 B. 批评商朝暴政

C. 强调以礼治国 D. 宣扬变法图强

B

D

7. 据《史记》记载,商鞅治秦,“集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县”。商鞅此举( )

A. 促进了秦国国力的增强

B. 加强了对地方的管辖

C. 保护了世袭贵族的利益

D. 加大了地方长官的权力

B

8. (2019南通·改编)右图所示文物是铜方量。其铭文记载了公元前344年12月,“大良造(爵位)鞅。爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升”,意为商鞅定十六又五分之一立方寸的容积为一升。该文物可实证( )

A. 商朝青铜工艺高超

B. 商鞅废除井田制

C. 商鞅维护贵族特权

D. 商鞅统一度量衡

D

9. 《诗经·秦风·无衣》中写道:“岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!”从中可以体会到秦军高昂的士气和强大的战斗力。出现这一状况的主要原因是秦国( )

A. 实行连坐法 B. 重农抑商

C. 奖励军功 D. 改革社会风俗

10. (2020昆明)据《华阳国志·蜀志》记载,“(成都平原)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这主要得益于战国时期李冰主持修建的( )

A. 都江堰 B. 驰道 C. 灵渠 D. 大运河

C

A

二、综合题

11. 秦由战国七雄之一到一统天下之主经历了上百年的历史,探究其中发生的重大事件更能发现大国崛起的密码。阅读材料,回答问题。

材料一 (秦王)命蜀守壅(堵塞)江水作坝,穿二江以通船,灌三郡之田亩,使四川沃野千里,号位陆海。

材料二 这是一个社会经济发生根本变革,永久地决定中国发展进程的时期,变革的根本原因是铁得到采用,出现比以往生产效率更高的铁制工具。土地成为一种可以自由买卖的财产,富有的商人获得大笔地产,贵族们为增加收入,直接向农民索取更多的地租,相应地削弱了周王朝的统辖权。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料三 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——[元]吴师道《战国策校注》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,材料中为“壅江水”而修建的工程是什么?概括该工程的作用。

都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用;使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2 200多年来,一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括战国时期社会经济变革的历史背景。

铁制工具和牛耕的使用和进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强,要求获得权利;等等。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举商鞅变法的措施及其影响。

确立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;改革户籍制度,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(4)综合上述材料,概括促进秦国崛起的因素。

注意兴修水利,发展生产;进行变法改革;等等。

素养提升

商鞅变法建立了以官僚体系为依托的中央集权政治制度。这一制度此后在中国延续2 000多年,直到近现代。变法把秦国打造成了一个军国主义国家。要想在诸侯混战的环境中脱颖而出,提高国家动员能力是完全必要的。这也是当时各国变法的努力方向,如奖励耕织,发展生产;削弱贵族势力,加强中央集权;等等。但是,商鞅变法的彻底在于把发展耕织和战争作为国家兴旺的根本。兴农是为了积蓄战略物资,重本抑末也是服务于战争。为了支持战争,他

采取弱民、夺民、愚民的措施,大力强化君主和政府的权力。通过轻罪重罚,国民“怯于邑斗而勇于寇战”。提高国家动员能力的措施就是授予官位和勋爵,把全社会激励体系向农战聚焦。通过建立明确的、以战争和耕织为取向的激励机制,最大限度地发掘、调动全社会的潜力,把秦国改造成了“虎狼之国”。

这样的变法缺乏人文主义关怀,渗透着鲜明的实用主义色彩。商鞅把礼乐、孝悌、诚信、仁义、非兵、羞战等视作危害国家的“虱害”,认为必须予以铲除。连坐制度使居民相互监视,降低了整个国家的人文道德水准。

——摘编自张俊伟《商鞅变法:不为人关注的另一面》

(1)根据材料,概括张俊伟对商鞅变法的评价。

商鞅变法在战国时期是完全有必要的,最终使秦国在诸侯混战的环境中脱颖而出。但是,商鞅变法缺乏人文主义关怀,降低了整个国家的人文道德水准。

(2)根据材料并结合所学知识,说说你对改革的认识。

改革除了运用实用主义,还要注意人文主义关怀;改革要适应国情;制度的完善不是一蹴而就的,要坚持改革。(言之有理即可)

拓展阅读

商鞅变法成功的重要因素

充分顺应秦文化的特点,是商鞅变法成功的重要因素。商鞅游说秦孝公的过程,就是他对秦文化认真研究和深入了解的过程。从魏国来到秦国,商鞅第一次进见孝公,“语事良久,孝公时时睡,弗听。”商鞅认识到是自己的学说难以打动孝公,“吾说以帝道,其志不开悟矣。”第二次,他改换了观点,仍然引不起孝公的兴趣,商鞅分析,原因在于“吾说公以王道而未入也。”“帝道”主张无为而治,“王道”主张以仁义治天下,这些理论迂阔而不切实际,难以在短时间内见到成效,与秦国的文化特点和孝公急于改变落后面貌的心理都存在差距,孝公感到“久远,吾不能待”。经过揣摩,

第三、第四次,商鞅以“霸道”游说孝公,“霸道”是强化君主集权,使用刑法,奖励耕战,以经济和军事实力称霸天下的理论。由于“霸道”学说符合当时列国并争的局面与秦国渴望迅速崛起的实际,容易收到立竿见影的效果,孝公被这种学说深深吸引,“公与语,不自知膝之前于席也。语数日不厌。”以“霸道”,也就是法家学说作为秦国变法的指导思想,这既是秦国君主的选择,又是秦国文化的选择,同时也是商鞅根据时代发展的要求和秦国的具体情况提出的改革路线,从而为变法的成功奠定了理论基础。

——王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

第7课 战国时期的社会变化

目录

易错知识点

05

01

知识梳理

02

重点句子

03

看图说史

04

随堂练习

06

素养提升

07

拓展阅读

08

课程标准

课程标准

1. 知道战国时期诸侯国之间的战争,了解这一时期的社会变化。

2. 通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

3. 通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

知识梳理

齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦

长平之战

战国时期的社会变化

生产力

地主阶级

秦孝公

县制

世袭

户籍制度

自由买卖

耕织

度量衡

战国时期的社会变化

军功

最强盛

统一全国

鱼嘴、宝瓶口、飞沙堰

李冰

天府之国

战国时期的社会变化

序号 考点问题 解答 掌握程度

1 商鞅变法的作用是什么? 商鞅变法使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

2 都江堰的建成有何重要意义? 都江堰是一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用;使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2 200多年来,一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。 □未掌握

□要巩固

□已掌握

重点句子

看图说史

1. 战国_______

铜壶

2. 商鞅__________

铜方量

3. _______示意图

都江堰

易错知识点

1.春秋霸主是先后出现的,战国七雄是同时并存的。

2.秦国是战国时期的一个诸侯国,秦国统一全国后,建立秦朝。

3.商鞅被车裂而亡,并不意味着商鞅变法失败。商鞅死后,新法并没有被废止。

4.战国时期的兼并战争客观上促进了政治改革、国家统一等,但也给人民带来了巨大的伤害。

随堂练习

一、单项选择题

1. 以下是小明制作的中国古代朝代更替示意图(局部)。“▲”处应该是( )

A. 夏朝 B. 商朝 C. 战国 D. 三国

C

2. “春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立。风云际会龙虎斗,华夏进入战国期。”这首历史歌谣中的“春秋一霸谢幕去,战国三雄傲世立”所指的历史事件是( )

A. 三家分晋,赵、魏、韩建立

B. 田氏代齐,中国历史进入战国时期

C. 晋国灭亡,春秋争霸结束

D. 战国七雄形成,中国进入封建社会

A

3. “赵王闻秦反间之言,因使赵括代廉颇将以击秦。括军败,卒四十万人降武安君(白起),(武安君) 乃挟诈而尽坑杀之,遣其小者二百四十人归赵。”材料描述的战争是( )

A. 城濮之战 B. 桂陵之战

C. 长平之战 D. 赤壁之战

4. “从春秋的末期,久已寂寂无闻,入战国的初期,又国多内难。又因为僻处西陲,开化最晚,大家都有些瞧不起他。”“他”是指( )

A. 楚国 B. 秦国 C. 齐国 D. 燕国

C

B

5. 春秋时期,每次战争双方投入兵力之和不足十万人;进入战国时期,战争双方一场战争投入兵力数十万,乃至百万。这直接反映了战国时期( )

A. 人口迅猛增长 B. 战争规模很大

C. 武器更加先进 D. 民风更加彪悍

6. (2020聊城)“汤武之王也,不循古而兴;殷夏之灭也,不易礼而亡。”商鞅说这句话的主要目的是( )

A. 颂扬汤武功德 B. 批评商朝暴政

C. 强调以礼治国 D. 宣扬变法图强

B

D

7. 据《史记》记载,商鞅治秦,“集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县”。商鞅此举( )

A. 促进了秦国国力的增强

B. 加强了对地方的管辖

C. 保护了世袭贵族的利益

D. 加大了地方长官的权力

B

8. (2019南通·改编)右图所示文物是铜方量。其铭文记载了公元前344年12月,“大良造(爵位)鞅。爰积十六尊(寸)五分尊(寸)壹为升”,意为商鞅定十六又五分之一立方寸的容积为一升。该文物可实证( )

A. 商朝青铜工艺高超

B. 商鞅废除井田制

C. 商鞅维护贵族特权

D. 商鞅统一度量衡

D

9. 《诗经·秦风·无衣》中写道:“岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我戈矛。与子同仇!”从中可以体会到秦军高昂的士气和强大的战斗力。出现这一状况的主要原因是秦国( )

A. 实行连坐法 B. 重农抑商

C. 奖励军功 D. 改革社会风俗

10. (2020昆明)据《华阳国志·蜀志》记载,“(成都平原)水旱从人,不知饥馑。时无荒年,天下谓之‘天府’也”。这主要得益于战国时期李冰主持修建的( )

A. 都江堰 B. 驰道 C. 灵渠 D. 大运河

C

A

二、综合题

11. 秦由战国七雄之一到一统天下之主经历了上百年的历史,探究其中发生的重大事件更能发现大国崛起的密码。阅读材料,回答问题。

材料一 (秦王)命蜀守壅(堵塞)江水作坝,穿二江以通船,灌三郡之田亩,使四川沃野千里,号位陆海。

材料二 这是一个社会经济发生根本变革,永久地决定中国发展进程的时期,变革的根本原因是铁得到采用,出现比以往生产效率更高的铁制工具。土地成为一种可以自由买卖的财产,富有的商人获得大笔地产,贵族们为增加收入,直接向农民索取更多的地租,相应地削弱了周王朝的统辖权。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

材料三 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——[元]吴师道《战国策校注》

(1)根据材料一并结合所学知识指出,材料中为“壅江水”而修建的工程是什么?概括该工程的作用。

都江堰。都江堰是一座综合性的水利枢纽,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用;使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”;2 200多年来,一直发挥着巨大的作用,充分反映出我国人民的智慧。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括战国时期社会经济变革的历史背景。

铁制工具和牛耕的使用和进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强,要求获得权利;等等。

(3)根据材料三并结合所学知识,列举商鞅变法的措施及其影响。

确立县制,由国君直接派官吏治理;废除贵族的世袭特权;改革户籍制度,加强对人民的管理;严明法度,禁止私斗;废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(4)综合上述材料,概括促进秦国崛起的因素。

注意兴修水利,发展生产;进行变法改革;等等。

素养提升

商鞅变法建立了以官僚体系为依托的中央集权政治制度。这一制度此后在中国延续2 000多年,直到近现代。变法把秦国打造成了一个军国主义国家。要想在诸侯混战的环境中脱颖而出,提高国家动员能力是完全必要的。这也是当时各国变法的努力方向,如奖励耕织,发展生产;削弱贵族势力,加强中央集权;等等。但是,商鞅变法的彻底在于把发展耕织和战争作为国家兴旺的根本。兴农是为了积蓄战略物资,重本抑末也是服务于战争。为了支持战争,他

采取弱民、夺民、愚民的措施,大力强化君主和政府的权力。通过轻罪重罚,国民“怯于邑斗而勇于寇战”。提高国家动员能力的措施就是授予官位和勋爵,把全社会激励体系向农战聚焦。通过建立明确的、以战争和耕织为取向的激励机制,最大限度地发掘、调动全社会的潜力,把秦国改造成了“虎狼之国”。

这样的变法缺乏人文主义关怀,渗透着鲜明的实用主义色彩。商鞅把礼乐、孝悌、诚信、仁义、非兵、羞战等视作危害国家的“虱害”,认为必须予以铲除。连坐制度使居民相互监视,降低了整个国家的人文道德水准。

——摘编自张俊伟《商鞅变法:不为人关注的另一面》

(1)根据材料,概括张俊伟对商鞅变法的评价。

商鞅变法在战国时期是完全有必要的,最终使秦国在诸侯混战的环境中脱颖而出。但是,商鞅变法缺乏人文主义关怀,降低了整个国家的人文道德水准。

(2)根据材料并结合所学知识,说说你对改革的认识。

改革除了运用实用主义,还要注意人文主义关怀;改革要适应国情;制度的完善不是一蹴而就的,要坚持改革。(言之有理即可)

拓展阅读

商鞅变法成功的重要因素

充分顺应秦文化的特点,是商鞅变法成功的重要因素。商鞅游说秦孝公的过程,就是他对秦文化认真研究和深入了解的过程。从魏国来到秦国,商鞅第一次进见孝公,“语事良久,孝公时时睡,弗听。”商鞅认识到是自己的学说难以打动孝公,“吾说以帝道,其志不开悟矣。”第二次,他改换了观点,仍然引不起孝公的兴趣,商鞅分析,原因在于“吾说公以王道而未入也。”“帝道”主张无为而治,“王道”主张以仁义治天下,这些理论迂阔而不切实际,难以在短时间内见到成效,与秦国的文化特点和孝公急于改变落后面貌的心理都存在差距,孝公感到“久远,吾不能待”。经过揣摩,

第三、第四次,商鞅以“霸道”游说孝公,“霸道”是强化君主集权,使用刑法,奖励耕战,以经济和军事实力称霸天下的理论。由于“霸道”学说符合当时列国并争的局面与秦国渴望迅速崛起的实际,容易收到立竿见影的效果,孝公被这种学说深深吸引,“公与语,不自知膝之前于席也。语数日不厌。”以“霸道”,也就是法家学说作为秦国变法的指导思想,这既是秦国君主的选择,又是秦国文化的选择,同时也是商鞅根据时代发展的要求和秦国的具体情况提出的改革路线,从而为变法的成功奠定了理论基础。

——王绍东《论商鞅变法对秦文化传统的顺应与整合》

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史