第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源——2022-2023学年人教部编版历史七年级上册单元同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源——2022-2023学年人教部编版历史七年级上册单元同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 683.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-14 17:07:24 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

一、选择题,本题共16小题,每小题3分,共计48分。

1.把我国的人类历史推进到大约170万年前的古代人类遗址是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.山顶洞人遗址 D.半坡遗址

2.考古学者在元谋人遗址发掘出两颗门齿化石,以及一些粗糙的石器,还发现了炭屑和烧骨。这反映了元谋人( )

①会制造和使用石器

②会种植庄稼

③会使用火

④已经能够直立行走

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.以下属于迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址的是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.山顶洞人遗址 D.半坡遗址

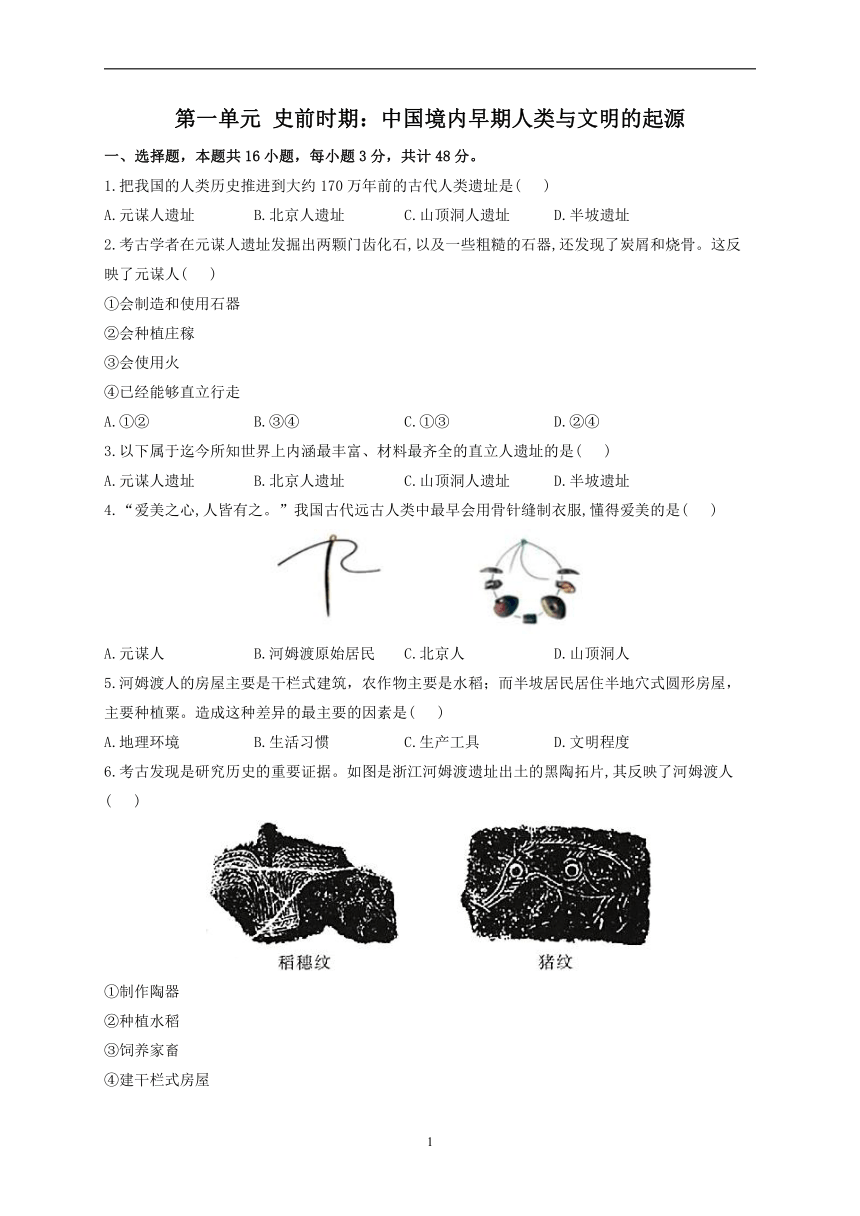

4.“爱美之心,人皆有之。”我国古代远古人类中最早会用骨针缝制衣服,懂得爱美的是( )

A.元谋人 B.河姆渡原始居民 C.北京人 D.山顶洞人

5.河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡居民居住半地穴式圆形房屋,主要种植粟。造成这种差异的最主要的因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯 C.生产工具 D.文明程度

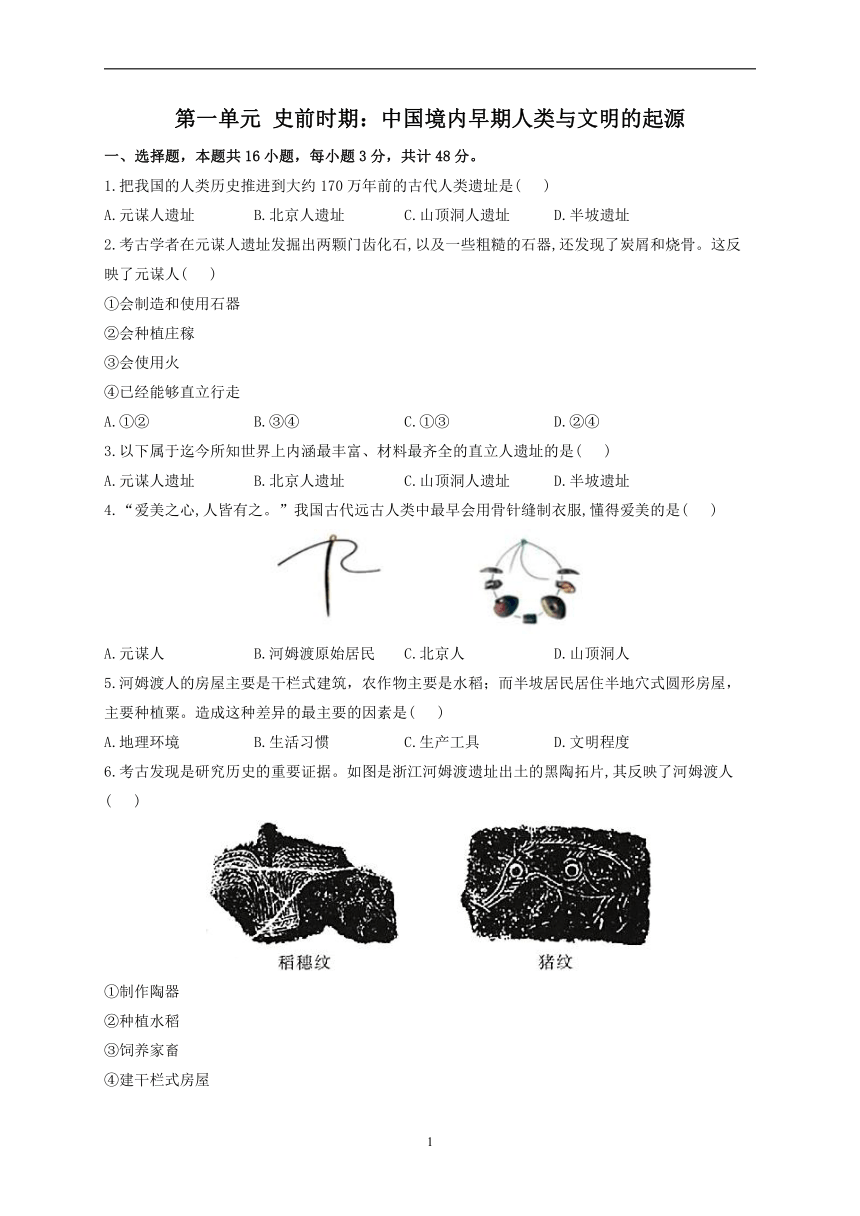

6.考古发现是研究历史的重要证据。如图是浙江河姆渡遗址出土的黑陶拓片,其反映了河姆渡人( )

①制作陶器

②种植水稻

③饲养家畜

④建干栏式房屋

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.下列考古发现,能够证明半坡居民比北京人进步的是( )

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.考古学家在西安附近的原始农耕村落遗址中发现大量的粟粒。据此,该处原始居民可能( )

A.种植粮食作物 B.制造陶器 C.发明舟车 D.过着渔猎采集的生活

9.晋代文学家挚虞有诗曰:“神农居世,通变该极。民众兽解,乃教稼穡。聚济交市,草木播植。务济其本,不通其饰。”劳动创造幸福,诗中“教稼穑”的人物是传说中的( )

A.黄帝 B.炎帝 C.大禹 D.仓颉

10.我国古代有“神农氏教民播种五谷”“黄帝元妃(嫘祖),始教民养蚕,治丝茧以供衣服”的传说。这些传说反映出中华文明的核心是( )

A.多元并存 B.和谐平等 C.农耕文明 D.游牧文明

11.“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野”,这段材料出自《山海经》。与这段材料相关的事件是( )

A.涿鹿之战 B.盘古开天辟地 C.尧舜禅让 D.大禹治水

12.他被尊称为中华民族的人文初祖,他能制作衣裳,挖掘水井,制造船只,会炼铜,他是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.蚩尤 D.尧

13.“华夏民族,非一族所成。”这句话可以看出华夏民族的形成特点是( )

A.由多民族融合而成 B.都说汉语

C.统一国家的建立 D.政权分立

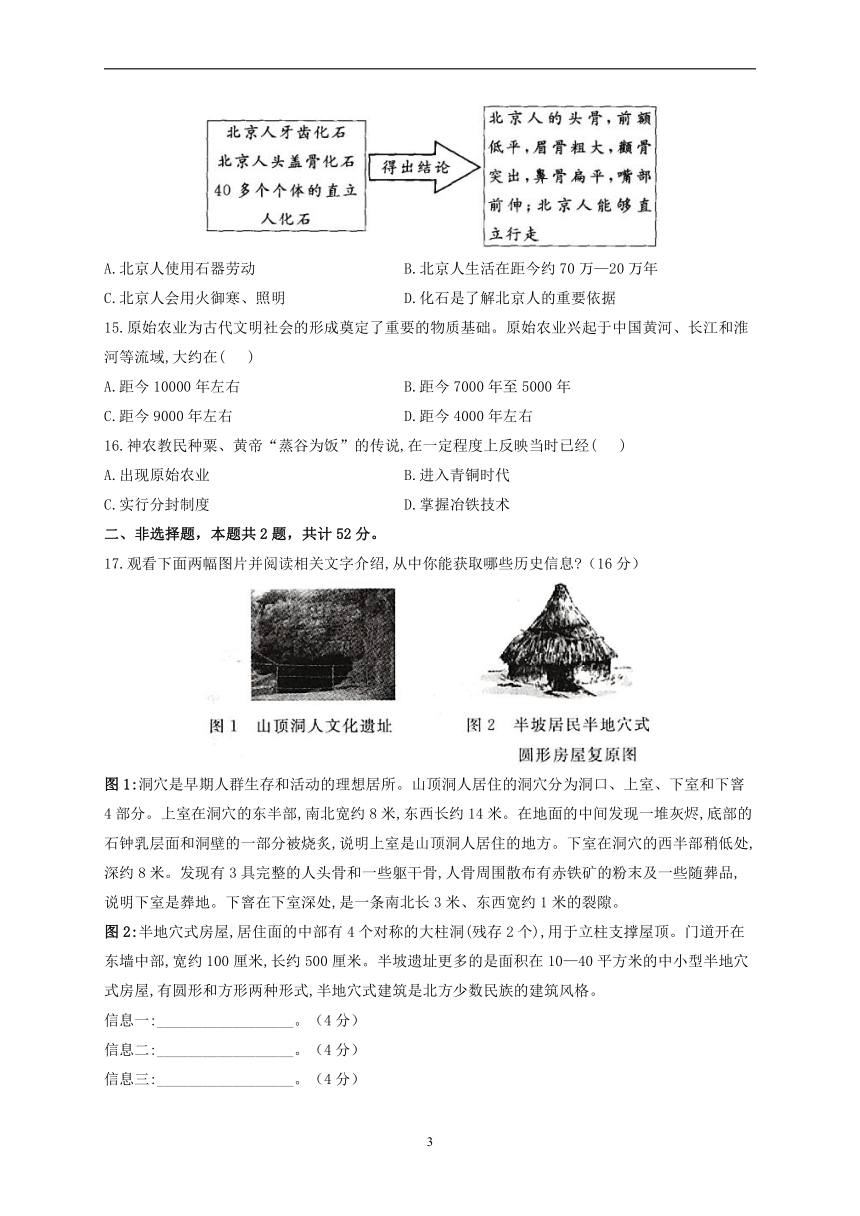

14.北京人是世界上最重要的原始人类之一。如下示意图说明( )

A.北京人使用石器劳动 B.北京人生活在距今约70万—20万年

C.北京人会用火御寒、照明 D.化石是了解北京人的重要依据

15.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。原始农业兴起于中国黄河、长江和淮河等流域,大约在( )

A.距今10000年左右 B.距今7000年至5000年

C.距今9000年左右 D.距今4000年左右

16.神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经( )

A.出现原始农业 B.进入青铜时代

C.实行分封制度 D.掌握冶铁技术

二、非选择题,本题共2题,共计52分。

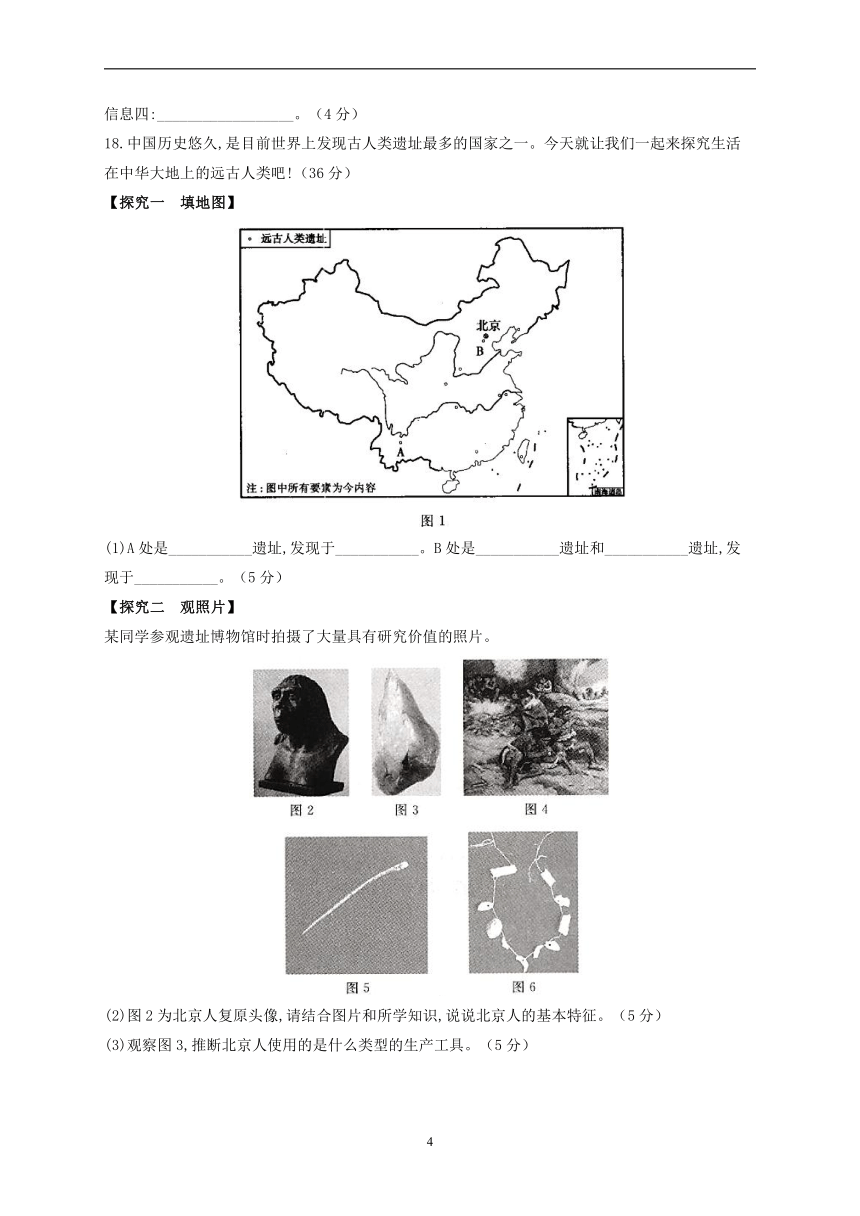

17.观看下面两幅图片并阅读相关文字介绍,从中你能获取哪些历史信息 (16分)

图1:洞穴是早期人群生存和活动的理想居所。山顶洞人居住的洞穴分为洞口、上室、下室和下窨4部分。上室在洞穴的东半部,南北宽约8米,东西长约14米。在地面的中间发现一堆灰烬,底部的石钟乳层面和洞壁的一部分被烧炙,说明上室是山顶洞人居住的地方。下室在洞穴的西半部稍低处,深约8米。发现有3具完整的人头骨和一些躯干骨,人骨周围散布有赤铁矿的粉末及一些随葬品,说明下室是葬地。下窨在下室深处,是一条南北长3米、东西宽约1米的裂隙。

图2:半地穴式房屋,居住面的中部有4个对称的大柱洞(残存2个),用于立柱支撑屋顶。门道开在东墙中部,宽约100厘米,长约500厘米。半坡遗址更多的是面积在10—40平方米的中小型半地穴式房屋,有圆形和方形两种形式,半地穴式建筑是北方少数民族的建筑风格。

信息一:__________________。(4分)

信息二:__________________。(4分)

信息三:__________________。(4分)

信息四:__________________。(4分)

18.中国历史悠久,是目前世界上发现古人类遗址最多的国家之一。今天就让我们一起来探究生活在中华大地上的远古人类吧!(36分)

【探究一 填地图】

(1)A处是___________遗址,发现于___________。B处是___________遗址和___________遗址,发现于___________。(5分)

【探究二 观照片】

某同学参观遗址博物馆时拍摄了大量具有研究价值的照片。

(2)图2为北京人复原头像,请结合图片和所学知识,说说北京人的基本特征。(5分)

(3)观察图3,推断北京人使用的是什么类型的生产工具。(5分)

(4)图4为北京人用火场景想象图,结合所学知识,说出当时火的用途。火的使用对原始人类的生存和进化有什么作用 (5分)

(5)图5、图6是山顶洞人使用的物品,你从中能够得到哪些信息 (5分)

【探究三 析资料】

材料一 上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。

——摘编自《周易》

材料二 “家”指人的居所,上面是“”,表示房屋;下面是“豕”,即猪。古代生产力水平低下,人们多在屋子里养猪,所以房子里有猪就成了家的标志。

(6)根据材料一,说明人类的居住方式发生了怎样的变化,并指出发生这种变化的根本原因。(5分)

(7)根据材料二中“家”字的释义,指出原始居民的生产行业有了什么新变化。结合所学知识,当时还有什么新兴产业 (6分)

答案以及解析

1.答案:A

解析:发现于云南省的元谋人,生活在距今约170万年前,是我国境内已知的最早人类。

2.答案:C

解析:根据材料“一些粗糙的石器”“炭屑和烧骨”并结合所学知识可以推断,元谋人会制造和使用石器,会使用火,①③正确。②④由材料得不出。故选C。

3.答案:B

解析:考古工作者在北京人遗址先后发现五个比较完整的北京人头盖骨化石和一些其他部位的化石,还有大量的石器和石片等,共十万件以上,北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

4.答案:D

解析:此题考查的是山顶洞人的相关史实。山顶洞时期人已会人工取火,能把食物做熟,增强居民的体质。他们仍使用打制的石器,但已掌握磨光和钻孔技术,懂得了爱美,制作骨针缝制衣服,制作打磨的装饰品。选择答案D。

5.答案:A

解析:根据所学知识,河姆渡原始居民生活于长江流域,气候湿润,因此他们居住干栏式房屋,种植水稻。半坡原始居民生活于黄河流域,气候比较干燥,因此他们居住半地穴式房屋,种植粟。正是由于地理与气候原因,造成了他们居住房屋与种植作物的不同,A项正确;生活习惯不是造成上述差异的主要原因,排除B项;河姆渡人、半波人的生产工具都是磨制工具,排除C项;河姆渡人、半坡人都是原始农耕文明,排除D项。故选A项。

6.答案:A

解析:由“黑陶”“稻穗”“猪”及所学知识可知,浙江河姆渡人制作陶器、种植水稻、饲养家畜,故A正确。从河姆渡遗址出土的黑陶拓片中无法得出河姆渡人房屋的相关信息,排除④。

7.答案:C

解析:依据所学知识可知,北京人使用打制石器,半坡居民使用磨制石器,这是一个进步;半坡居民的生活用具主要是陶器,这是其比北京人进步的一个表现;玉琮不是半坡遗址出土的。故能够证明半坡居民比北京人进步的是②③。故选C。

8.答案:A

解析:粟是黄河流域原始农耕文化种植的主要作物。生活在距今约六千年的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。

9.答案:B

解析:“教稼穑”的人物是传说中的炎帝。传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜;还制作陶器,发明纺织,会煮盐,教人们交换物品。故选:B。

10.答案:C

解析:“神农氏教民播种五谷”和“黄帝元妃(嫘祖),始教民养蚕,治丝茧以供衣服”的传说体现的是我国农耕生活的状况,这反映出中华文明的核心是农耕文明。故选C。

11.答案:A

解析:根据题干“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野”的信息,结合所学知识可知,黄帝部族联合炎帝部族,跟来自东方的蚩尤部族在涿鹿一带进行大战。蚩尤战败,炎帝和黄帝逐渐融合在一起,成为中华民族的人文初祖,所以答案选A。

12.答案:B

解析:在中国古老的传说中,炎帝和黄帝有很多创造发明。传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜;还制作陶器,发明纺织,会煮盐,教人们交换物品。相传黄帝已能建造宫室以避寒暑,制作衣裳,挖掘水井,制造船只,会炼铜,并发明了弓箭。故选B。

13.答案:A

解析:“华夏民族,非一族所成。”大意是说华夏民族并不是由一个民族演化而来,因此可以看出华夏民族的形成特点是由多民族融合而成,A正确;B、C、D在题干材料中没有得到体现,排除。故选A。

14.答案:D

解析:由示意图左侧的“北京人牙齿化石”“北京人头盖骨化石”“40多个个体的直立人化石”得出北京人的特征为“北京人的头骨,前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸;北京人能够直立行走”,这是由化石推断北京人特征的体现,故D符合题意;A、B、C所述信息不能由示意图得出,排除。

15.答案:A

解析:距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍。

16.答案:A

解析:根据题干中关键信息“种粟”“蒸谷”可知,题干反 映的是当时我国已经出现原始农业。故选A。

17.答案:山顶洞人洞穴的组成,山顶洞人洞穴的用途,半坡居民房屋的名称,半坡居民房屋的构造和面积,半坡居民房屋的形式,半坡居民房屋的建筑风格等。(答出其中任意四点即可,其他答案言之有理亦可)

解析:据题干图片及各自的解读,如“山顶洞人居住的洞穴分为洞口、上室、下室和下窖4部分”“上室……是山顶洞人居住的地方。下室……是葬地”“半地穴式房屋”“居住面的中部有4个对称的大柱洞(残存2个),用于立柱支撑屋顶……更多的是面积在10—40平方米的中小型半地穴式房屋,有圆形和方形两种形式”可知,从图片及文字介绍中我们能获取的历史信息有洞穴的组成,洞穴的用途,房屋的名称,房屋的构造和面积,房屋的形式,房屋的建筑风格等信息。

18.答案:(1)元谋人;今云南省元谋县;北京人;山顶洞人;今北京西南周口店

(2)北京人保留了古猿的一些特征,他们的头骨,前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸,脑容量比现代人小。他们的身高平均为157厘米,上肢与现代人相似,下肢较上肢略长,能够直立行走。

(3)打制石器。

(4)用途:烧烤食物、防寒、照明、驱兽等。作用:改善了原始人类的生存条件。

(5)山顶洞人已掌握磨光和钻孔技术;山顶洞人已学会用骨针缝制衣服,并有了爱美意识。

(6)变化:人类从居住在野外洞穴到建造房屋定居。根本原因:生产力的发展,原始农业的出现。

(7)出现畜牧业。手工业。

解析:(1)读图可知,A处位于云南省,应是元谋人遗址,元谋人生活于今云南省元谋县。B处位于北京西南,应是北京人遗址和山顶洞人遗址,北京人和山顶洞人均生活于今北京西南周口店。(2)图2为北京人复原头像,据图并结合所学知识概括即可。(3)图3为北京人使用的石器,结合所学知识可知,北京人使用的是打制石器。(4)结合所学知识可知,北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽等。火的使用,提高了原始人类适应自然环境的能力,是人类进化过程中的一大进步。(5)根据所学知识可知,图5、图6分别为山顶洞人使用的骨针和装饰品,这表明山顶洞人已经掌握了磨光和钻孔技术,也说明他们会缝制衣服,并有了爱美意识。(6)据“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨”及所学知识可知,人类从居住在野外洞穴到建造房屋定居,其根本原因是生产力的发展、原始农业的出现。(7)第一小问,据“下面是‘豕’,即猪”“人们多在屋子里养猪”可知当时出现了畜牧业。第二小问,据所学知识可知当时还出现了手工业。

2

一、选择题,本题共16小题,每小题3分,共计48分。

1.把我国的人类历史推进到大约170万年前的古代人类遗址是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.山顶洞人遗址 D.半坡遗址

2.考古学者在元谋人遗址发掘出两颗门齿化石,以及一些粗糙的石器,还发现了炭屑和烧骨。这反映了元谋人( )

①会制造和使用石器

②会种植庄稼

③会使用火

④已经能够直立行走

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

3.以下属于迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址的是( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址 C.山顶洞人遗址 D.半坡遗址

4.“爱美之心,人皆有之。”我国古代远古人类中最早会用骨针缝制衣服,懂得爱美的是( )

A.元谋人 B.河姆渡原始居民 C.北京人 D.山顶洞人

5.河姆渡人的房屋主要是干栏式建筑,农作物主要是水稻;而半坡居民居住半地穴式圆形房屋,主要种植粟。造成这种差异的最主要的因素是( )

A.地理环境 B.生活习惯 C.生产工具 D.文明程度

6.考古发现是研究历史的重要证据。如图是浙江河姆渡遗址出土的黑陶拓片,其反映了河姆渡人( )

①制作陶器

②种植水稻

③饲养家畜

④建干栏式房屋

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.下列考古发现,能够证明半坡居民比北京人进步的是( )

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

8.考古学家在西安附近的原始农耕村落遗址中发现大量的粟粒。据此,该处原始居民可能( )

A.种植粮食作物 B.制造陶器 C.发明舟车 D.过着渔猎采集的生活

9.晋代文学家挚虞有诗曰:“神农居世,通变该极。民众兽解,乃教稼穡。聚济交市,草木播植。务济其本,不通其饰。”劳动创造幸福,诗中“教稼穑”的人物是传说中的( )

A.黄帝 B.炎帝 C.大禹 D.仓颉

10.我国古代有“神农氏教民播种五谷”“黄帝元妃(嫘祖),始教民养蚕,治丝茧以供衣服”的传说。这些传说反映出中华文明的核心是( )

A.多元并存 B.和谐平等 C.农耕文明 D.游牧文明

11.“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野”,这段材料出自《山海经》。与这段材料相关的事件是( )

A.涿鹿之战 B.盘古开天辟地 C.尧舜禅让 D.大禹治水

12.他被尊称为中华民族的人文初祖,他能制作衣裳,挖掘水井,制造船只,会炼铜,他是( )

A.炎帝 B.黄帝 C.蚩尤 D.尧

13.“华夏民族,非一族所成。”这句话可以看出华夏民族的形成特点是( )

A.由多民族融合而成 B.都说汉语

C.统一国家的建立 D.政权分立

14.北京人是世界上最重要的原始人类之一。如下示意图说明( )

A.北京人使用石器劳动 B.北京人生活在距今约70万—20万年

C.北京人会用火御寒、照明 D.化石是了解北京人的重要依据

15.原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。原始农业兴起于中国黄河、长江和淮河等流域,大约在( )

A.距今10000年左右 B.距今7000年至5000年

C.距今9000年左右 D.距今4000年左右

16.神农教民种粟、黄帝“蒸谷为饭”的传说,在一定程度上反映当时已经( )

A.出现原始农业 B.进入青铜时代

C.实行分封制度 D.掌握冶铁技术

二、非选择题,本题共2题,共计52分。

17.观看下面两幅图片并阅读相关文字介绍,从中你能获取哪些历史信息 (16分)

图1:洞穴是早期人群生存和活动的理想居所。山顶洞人居住的洞穴分为洞口、上室、下室和下窨4部分。上室在洞穴的东半部,南北宽约8米,东西长约14米。在地面的中间发现一堆灰烬,底部的石钟乳层面和洞壁的一部分被烧炙,说明上室是山顶洞人居住的地方。下室在洞穴的西半部稍低处,深约8米。发现有3具完整的人头骨和一些躯干骨,人骨周围散布有赤铁矿的粉末及一些随葬品,说明下室是葬地。下窨在下室深处,是一条南北长3米、东西宽约1米的裂隙。

图2:半地穴式房屋,居住面的中部有4个对称的大柱洞(残存2个),用于立柱支撑屋顶。门道开在东墙中部,宽约100厘米,长约500厘米。半坡遗址更多的是面积在10—40平方米的中小型半地穴式房屋,有圆形和方形两种形式,半地穴式建筑是北方少数民族的建筑风格。

信息一:__________________。(4分)

信息二:__________________。(4分)

信息三:__________________。(4分)

信息四:__________________。(4分)

18.中国历史悠久,是目前世界上发现古人类遗址最多的国家之一。今天就让我们一起来探究生活在中华大地上的远古人类吧!(36分)

【探究一 填地图】

(1)A处是___________遗址,发现于___________。B处是___________遗址和___________遗址,发现于___________。(5分)

【探究二 观照片】

某同学参观遗址博物馆时拍摄了大量具有研究价值的照片。

(2)图2为北京人复原头像,请结合图片和所学知识,说说北京人的基本特征。(5分)

(3)观察图3,推断北京人使用的是什么类型的生产工具。(5分)

(4)图4为北京人用火场景想象图,结合所学知识,说出当时火的用途。火的使用对原始人类的生存和进化有什么作用 (5分)

(5)图5、图6是山顶洞人使用的物品,你从中能够得到哪些信息 (5分)

【探究三 析资料】

材料一 上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨。

——摘编自《周易》

材料二 “家”指人的居所,上面是“”,表示房屋;下面是“豕”,即猪。古代生产力水平低下,人们多在屋子里养猪,所以房子里有猪就成了家的标志。

(6)根据材料一,说明人类的居住方式发生了怎样的变化,并指出发生这种变化的根本原因。(5分)

(7)根据材料二中“家”字的释义,指出原始居民的生产行业有了什么新变化。结合所学知识,当时还有什么新兴产业 (6分)

答案以及解析

1.答案:A

解析:发现于云南省的元谋人,生活在距今约170万年前,是我国境内已知的最早人类。

2.答案:C

解析:根据材料“一些粗糙的石器”“炭屑和烧骨”并结合所学知识可以推断,元谋人会制造和使用石器,会使用火,①③正确。②④由材料得不出。故选C。

3.答案:B

解析:考古工作者在北京人遗址先后发现五个比较完整的北京人头盖骨化石和一些其他部位的化石,还有大量的石器和石片等,共十万件以上,北京人遗址是迄今所知世界上内涵最丰富、材料最齐全的直立人遗址之一。

4.答案:D

解析:此题考查的是山顶洞人的相关史实。山顶洞时期人已会人工取火,能把食物做熟,增强居民的体质。他们仍使用打制的石器,但已掌握磨光和钻孔技术,懂得了爱美,制作骨针缝制衣服,制作打磨的装饰品。选择答案D。

5.答案:A

解析:根据所学知识,河姆渡原始居民生活于长江流域,气候湿润,因此他们居住干栏式房屋,种植水稻。半坡原始居民生活于黄河流域,气候比较干燥,因此他们居住半地穴式房屋,种植粟。正是由于地理与气候原因,造成了他们居住房屋与种植作物的不同,A项正确;生活习惯不是造成上述差异的主要原因,排除B项;河姆渡人、半波人的生产工具都是磨制工具,排除C项;河姆渡人、半坡人都是原始农耕文明,排除D项。故选A项。

6.答案:A

解析:由“黑陶”“稻穗”“猪”及所学知识可知,浙江河姆渡人制作陶器、种植水稻、饲养家畜,故A正确。从河姆渡遗址出土的黑陶拓片中无法得出河姆渡人房屋的相关信息,排除④。

7.答案:C

解析:依据所学知识可知,北京人使用打制石器,半坡居民使用磨制石器,这是一个进步;半坡居民的生活用具主要是陶器,这是其比北京人进步的一个表现;玉琮不是半坡遗址出土的。故能够证明半坡居民比北京人进步的是②③。故选C。

8.答案:A

解析:粟是黄河流域原始农耕文化种植的主要作物。生活在距今约六千年的半坡原始居民普遍使用磨制石器和木制的耒耜、骨器,种植粟。

9.答案:B

解析:“教稼穑”的人物是传说中的炎帝。传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜;还制作陶器,发明纺织,会煮盐,教人们交换物品。故选:B。

10.答案:C

解析:“神农氏教民播种五谷”和“黄帝元妃(嫘祖),始教民养蚕,治丝茧以供衣服”的传说体现的是我国农耕生活的状况,这反映出中华文明的核心是农耕文明。故选C。

11.答案:A

解析:根据题干“蚩尤作兵伐黄帝,黄帝乃令应龙攻之冀州之野”的信息,结合所学知识可知,黄帝部族联合炎帝部族,跟来自东方的蚩尤部族在涿鹿一带进行大战。蚩尤战败,炎帝和黄帝逐渐融合在一起,成为中华民族的人文初祖,所以答案选A。

12.答案:B

解析:在中国古老的传说中,炎帝和黄帝有很多创造发明。传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜;还制作陶器,发明纺织,会煮盐,教人们交换物品。相传黄帝已能建造宫室以避寒暑,制作衣裳,挖掘水井,制造船只,会炼铜,并发明了弓箭。故选B。

13.答案:A

解析:“华夏民族,非一族所成。”大意是说华夏民族并不是由一个民族演化而来,因此可以看出华夏民族的形成特点是由多民族融合而成,A正确;B、C、D在题干材料中没有得到体现,排除。故选A。

14.答案:D

解析:由示意图左侧的“北京人牙齿化石”“北京人头盖骨化石”“40多个个体的直立人化石”得出北京人的特征为“北京人的头骨,前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸;北京人能够直立行走”,这是由化石推断北京人特征的体现,故D符合题意;A、B、C所述信息不能由示意图得出,排除。

15.答案:A

解析:距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和黍。

16.答案:A

解析:根据题干中关键信息“种粟”“蒸谷”可知,题干反 映的是当时我国已经出现原始农业。故选A。

17.答案:山顶洞人洞穴的组成,山顶洞人洞穴的用途,半坡居民房屋的名称,半坡居民房屋的构造和面积,半坡居民房屋的形式,半坡居民房屋的建筑风格等。(答出其中任意四点即可,其他答案言之有理亦可)

解析:据题干图片及各自的解读,如“山顶洞人居住的洞穴分为洞口、上室、下室和下窖4部分”“上室……是山顶洞人居住的地方。下室……是葬地”“半地穴式房屋”“居住面的中部有4个对称的大柱洞(残存2个),用于立柱支撑屋顶……更多的是面积在10—40平方米的中小型半地穴式房屋,有圆形和方形两种形式”可知,从图片及文字介绍中我们能获取的历史信息有洞穴的组成,洞穴的用途,房屋的名称,房屋的构造和面积,房屋的形式,房屋的建筑风格等信息。

18.答案:(1)元谋人;今云南省元谋县;北京人;山顶洞人;今北京西南周口店

(2)北京人保留了古猿的一些特征,他们的头骨,前额低平,眉骨粗大,额骨突出,鼻骨扁平,嘴部前伸,脑容量比现代人小。他们的身高平均为157厘米,上肢与现代人相似,下肢较上肢略长,能够直立行走。

(3)打制石器。

(4)用途:烧烤食物、防寒、照明、驱兽等。作用:改善了原始人类的生存条件。

(5)山顶洞人已掌握磨光和钻孔技术;山顶洞人已学会用骨针缝制衣服,并有了爱美意识。

(6)变化:人类从居住在野外洞穴到建造房屋定居。根本原因:生产力的发展,原始农业的出现。

(7)出现畜牧业。手工业。

解析:(1)读图可知,A处位于云南省,应是元谋人遗址,元谋人生活于今云南省元谋县。B处位于北京西南,应是北京人遗址和山顶洞人遗址,北京人和山顶洞人均生活于今北京西南周口店。(2)图2为北京人复原头像,据图并结合所学知识概括即可。(3)图3为北京人使用的石器,结合所学知识可知,北京人使用的是打制石器。(4)结合所学知识可知,北京人用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽等。火的使用,提高了原始人类适应自然环境的能力,是人类进化过程中的一大进步。(5)根据所学知识可知,图5、图6分别为山顶洞人使用的骨针和装饰品,这表明山顶洞人已经掌握了磨光和钻孔技术,也说明他们会缝制衣服,并有了爱美意识。(6)据“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨”及所学知识可知,人类从居住在野外洞穴到建造房屋定居,其根本原因是生产力的发展、原始农业的出现。(7)第一小问,据“下面是‘豕’,即猪”“人们多在屋子里养猪”可知当时出现了畜牧业。第二小问,据所学知识可知当时还出现了手工业。

2

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史