5.2 协调人地关系,实现可持续发展(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.2 协调人地关系,实现可持续发展(共26张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-14 20:11:39 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

协调人地关系

实现可持续发展

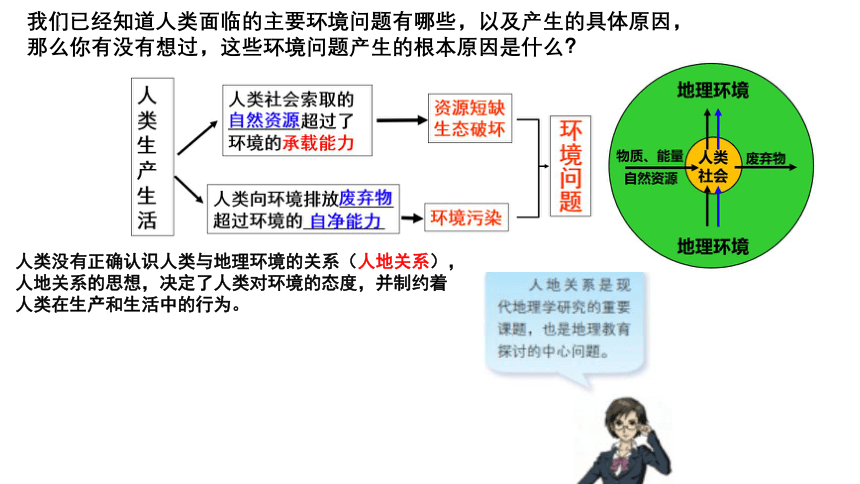

我们已经知道人类面临的主要环境问题有哪些,以及产生的具体原因,

那么你有没有想过,这些环境问题产生的根本原因是什么?

人类没有正确认识人类与地理环境的关系(人地关系),

人地关系的思想,决定了人类对环境的态度,并制约着人类在生产和生活中的行为。

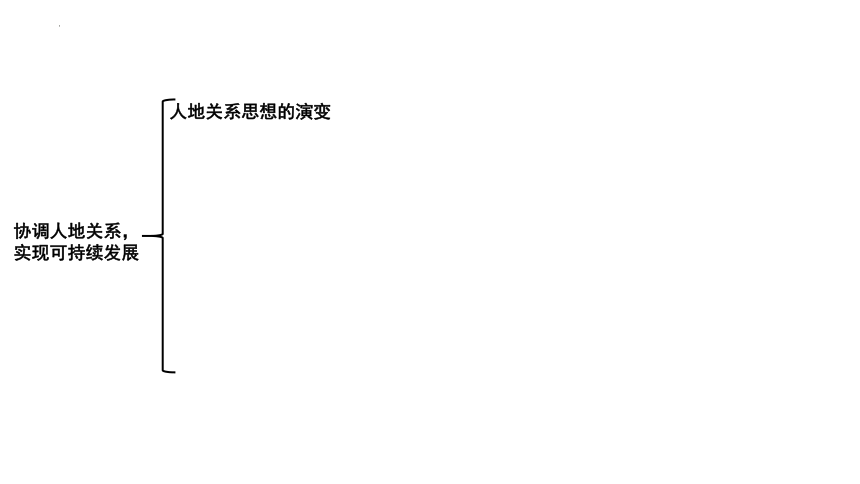

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变

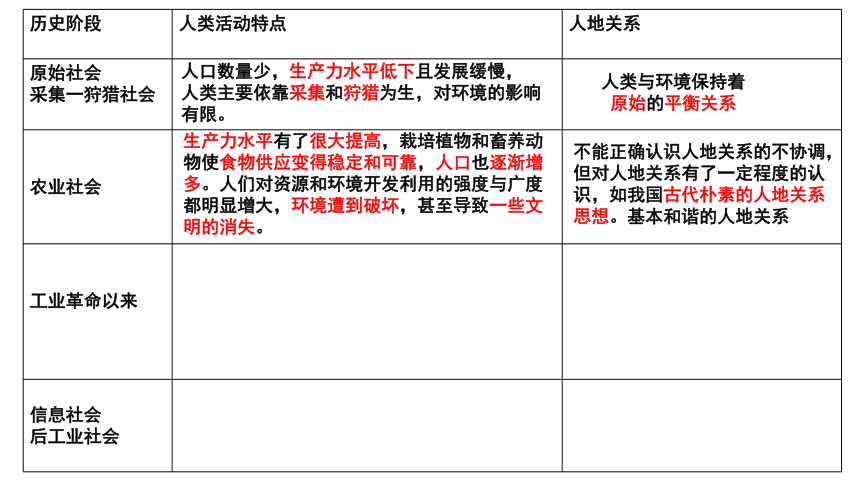

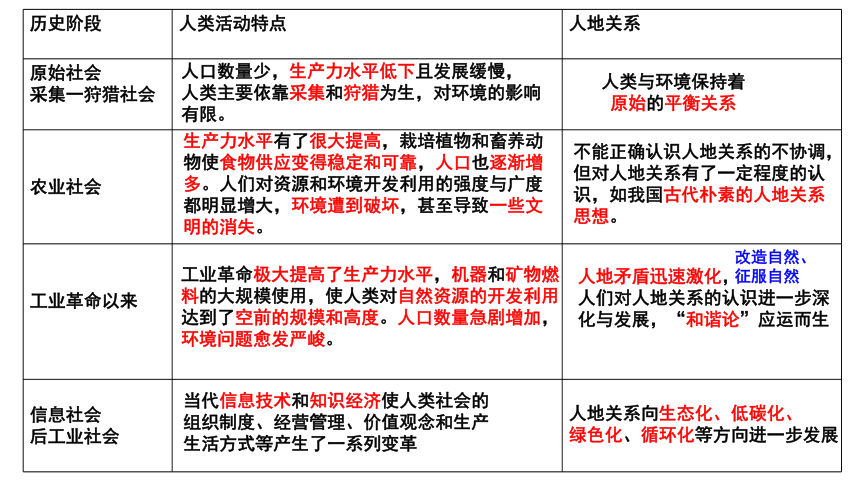

历史阶段 人类活动特点 人地关系

原始社会 采集一狩猎社会

农业社会

工业革命以来

信息社会 后工业社会

人口数量少,生产力水平低下且发展缓慢,

人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限。

人类与环境保持着

原始的平衡关系

生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动 物使食物供应变得稳定和可靠,人口也逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

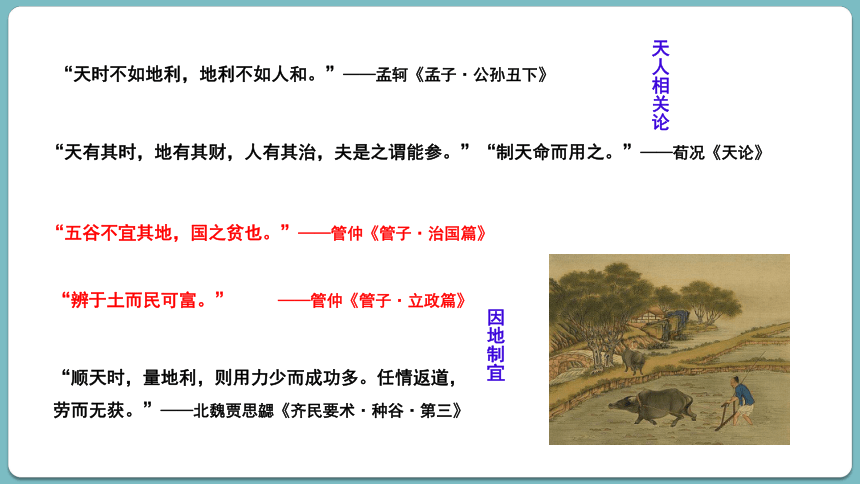

不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想。基本和谐的人地关系

“天时不如地利,地利不如人和。”——孟轲《孟子·公孙丑下》

“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”“制天命而用之。”——荀况《天论》

“五谷不宜其地,国之贫也。”——管仲《管子·治国篇》

“辨于土而民可富。” ——管仲《管子·立政篇》

“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”——北魏贾思勰《齐民要术·种谷·第三》

天人相关论

因地制宜

历史阶段 人类活动特点 人地关系

原始社会 采集一狩猎社会

农业社会

工业革命以来

信息社会 后工业社会

人口数量少,生产力水平低下且发展缓慢,

人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限。

人类与环境保持着

原始的平衡关系

生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动 物使食物供应变得稳定和可靠,人口也逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想。

工业革命极大提高了生产力水平,机器和矿物燃料的大规模使用,使人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。人口数量急剧增加,环境问题愈发严峻。

人地矛盾迅速激化,

人们对人地关系的认识进一步深化与发展,“和谐论”应运而生

当代信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革

人地关系向生态化、低碳化、

绿色化、循环化等方向进一步发展

改造自然、

征服自然

协调人地关系,

实现可持续发展

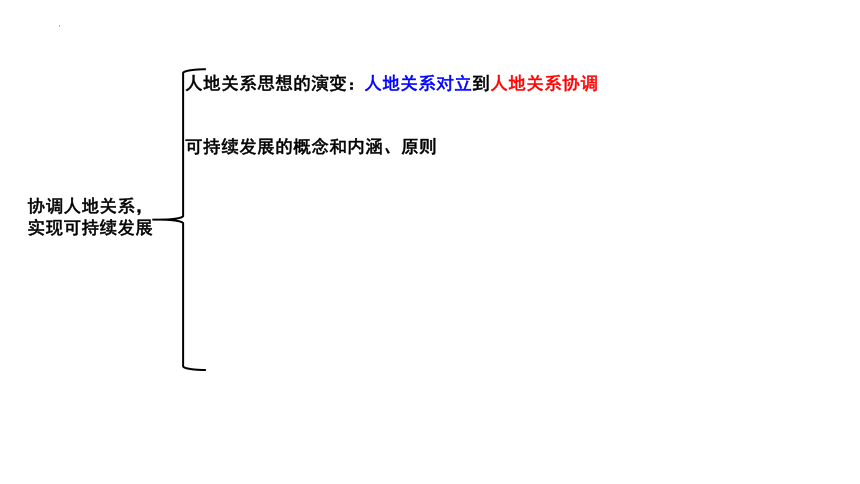

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

艾尔瓦河位于美国西北边陲,该河流的艾尔瓦大坝、格兰斯峡谷大坝分别建于1913年和1927年。大坝建成后,为当地伐木场、造纸厂及居民区等提供了生产生活必需的电力,推动了当地社会经济的发展。

大坝建成前,艾尔瓦河盛产鲑鱼。鲑鱼栖息于太平洋,在繁殖期会溯河而上,进入艾尔瓦河产卵。但是,这两座大坝挡住了鲑鱼溯河洄游的通道,也破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境。该地区纳入美国国家电网系统后,大坝的发电功能减弱,同时,也为了恢复艾尔瓦河及其沿岸的生态环境,美国于2012年和2013年先后拆除了这两座大坝,随之艾尔瓦河重塑了当地的生态系统。在艾尔瓦河河口,淤出了一片面积较大的沙洲,为多种鱼类和蟹类提供了新的栖息地。同时,当地鲑鱼的数量也得到一定程度的恢复。

1.阅读下列材料,完成相关任务。

活动

(1)议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝?

(2)艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变?

从人地关系对立(改造自然和征服自然)

转变为人地协调的思想,积极谋求人地关系和谐。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

可持续发展的概念:是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

可持续发展的内涵:是资源环境承载力、经济和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

包括经济持续发展、生态持续发展,和社会持续发展。

能获得良好的经济效益、生态效益、社会效益。

可持续发展的原则:

公平性原则

持续性原则

共同性原则

C方案更加有利于该地区农业的可持续发展。

①方案C的侵蚀量最少,涵养水源的能力最强,所以对地理环境的破坏最小;

②虽然3~8年内总收人最低,但和其他方案差距并不大,长远上其总收人远远超过其他方案。

乙山村,因为乙山村的方案积极考虑当地的自然条件,因地制宜地开展农业生产活动;中草药和葡萄的种植既发展了经济,产生了良好的经济效益,还保护了当地的生态环境(有良好的生态效益),村里依然是青山绿水,也实现了村里脱贫致富的社会效益。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式

项目 传统的发展模式 可持续的发展模式

发展目的

特征

结果

以牺牲资源、环境为代价

高投入、高消耗、高污染

扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平

形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

强调环境承载能力和土地、水、森林、矿 藏等自然资源的可持续利用,

经济、生态、社会的全面发展

低投入、低消耗、少排放,能循环

清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

自然资源的利用由高耗粗放型向高效集约型、更多地依靠可再生资源的方向转变,并逐步建立资源节约型的社会经济体系

阅读教材:

(1)说说土地资源、森林资源、

水资源、海洋资源的重要性。

(2)如何保护土地资源、森林资源、水资源、海洋资源?

A、加强宣传教育,提高民众的节水意识;建立和完善法律法规,加强管理,保护水资源;

B、农业:发展节水农业(喷灌、滴灌技术);合理使用化肥农药减少水污染;

工业:提高技术水平,节约用水、减少废水排放;

生活:日常家庭用水的循环利用、使用无磷洗涤剂等。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。

滇池治理:一个高原湖泊的持久战

滇池位于昆明市西南部,湖面海拔188米,面积311平方千米,平均水深5米,蓄水量15.7亿立方米,是我国第六大淡水湖。滇池属于半封闭性湖泊,湖泊水体循环功能较差。1986年之前,滇池水质总体尚可。随后几年,滇池因大量工业废水和生活污水排入,加之农业面源污染,湖泊富营养化现象日趋严重,1994年湖泊水质下降为V类水。到1998年,其水质进一步恶化,蓝藻危害频繁发生。国家高度重视滇池水污染防治工作,将滇池治理列为我国生态环境保护和水污染治理的标志性工程。昆明市为治理滇池实施了六大工程,包括环湖截污、外域调水、农村污水整治、生态清淤等。“十二五”期间,滇池治理累计投入资金420亿元。一方面通过牛栏江引水工程,为滇池寻找新鲜清洁的水源;另一方面,通过迁移周边工厂等污染点,截断滇池污染的源头。通过多年的不懈努力,滇池治理取得了明显成效,近年污染持续减轻,水质不断改善,生物多样性逐渐恢复。滇池可望恢复高原明珠”本色—四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。

滇池蓝藻现象

1、分析滇池水污染严重的原因,以及水污染的后果。

2、滇池水污染治理采取了哪些措施?

水体自净能力差

控制污染源

提高水体的自净能力

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

阅读下列材料,完成相关任务。 循环经济是以资源节约和循环利用为特征的经济模式。循环经济强调以“资源— 产品—再生资源”的循环流程组织经济活动,充分合理地利用资源,使经济活动对自然环境的影响最小化;以“减量化、再利用、再循环”为原则,追求低消耗、低污染、高利用率和高循环率。一般认为,循环经济是清洁生产和废弃物综合利用的结合,具有在社会经济生活的所有环节实现的潜力。

资 源

产 品

污染物排放到环境中

传统生产:

循环经济:

1. 议一议,建材行业利用了哪些行业的废弃物?这种生产方式对资源节约和环境保护有什么作用?

废弃物回收利用,既提高资源利用率(节约了资源),

获得良好的经济效益;

又减少了废弃物的排放,减轻环境污染,保护了环境。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

生态保护

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

建设绿色贵州

贵州地处喀斯特地区,大部分地区山多坡陡,土层瘠薄,甚至石漠化连片扩展。 贵州省政府明确提出,产业发展不能走“先污染后治理”的老路,也不能走“守着青山绿水饿肚子”的穷路,务必守住发展和生态两条底线。

贵州着力推进“绿色贵州”建设,2000 年以来,全省森林覆盖率年均增长1个百分点,水土流失面积年均下降1.1个百分点,石漠化得到有效控制,到2020年全省森林覆盖率将达 60%。贵州落实保护森林的“六个严禁”——严禁盗伐滥伐林木、 严禁掘根剥皮等毁林活动、严禁非法采集野生植物、严禁烧荒野炊、严禁擅自采石采砂取土、严禁擅自改变林地用途,严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动, 有效地保护了当地的森林资源。贵州抓紧建设“全国森林康养胜地”,大力发展生态旅游,小山村成为城里人热门的度假地,各种山货也成了畅销商品。

贵州全面治理陡坡耕种现象,到2020年将把 1982 万亩 25°以上坡耕地、重要水源地的坡耕地全部退耕还林。贵州启动了扶贫生态移民工程,在 2020 年之前对 200 万生存条件恶劣的贫困群众实施移民搬迁,确保移民搬得出、留得住、能就业、有保障,也让生态脆弱的地区得以休养生息。

(1)贵州主要的环境问题有哪些?

石漠化

森林砍伐、水土流失、生物多样性减少

(2)贵州为了保护生态环境,采取了哪些措施?

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

生态保护

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

(三)公众参与,从我做起

推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。

构建绿色低碳循环发展的经济体系;

构建市场导向的绿色技术创新体系;

构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

严格保护耕地;

推进主体功能区制度建设;

建设好自然保护区和国家公园。

(三)公众参与,从我做起

政治上、安全上、经济上、文化上、生态上

构建人类命运共同体

协调人地关系

实现可持续发展

我们已经知道人类面临的主要环境问题有哪些,以及产生的具体原因,

那么你有没有想过,这些环境问题产生的根本原因是什么?

人类没有正确认识人类与地理环境的关系(人地关系),

人地关系的思想,决定了人类对环境的态度,并制约着人类在生产和生活中的行为。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变

历史阶段 人类活动特点 人地关系

原始社会 采集一狩猎社会

农业社会

工业革命以来

信息社会 后工业社会

人口数量少,生产力水平低下且发展缓慢,

人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限。

人类与环境保持着

原始的平衡关系

生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动 物使食物供应变得稳定和可靠,人口也逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想。基本和谐的人地关系

“天时不如地利,地利不如人和。”——孟轲《孟子·公孙丑下》

“天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。”“制天命而用之。”——荀况《天论》

“五谷不宜其地,国之贫也。”——管仲《管子·治国篇》

“辨于土而民可富。” ——管仲《管子·立政篇》

“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”——北魏贾思勰《齐民要术·种谷·第三》

天人相关论

因地制宜

历史阶段 人类活动特点 人地关系

原始社会 采集一狩猎社会

农业社会

工业革命以来

信息社会 后工业社会

人口数量少,生产力水平低下且发展缓慢,

人类主要依靠采集和狩猎为生,对环境的影响有限。

人类与环境保持着

原始的平衡关系

生产力水平有了很大提高,栽培植物和畜养动 物使食物供应变得稳定和可靠,人口也逐渐增多。人们对资源和环境开发利用的强度与广度都明显增大,环境遭到破坏,甚至导致一些文明的消失。

不能正确认识人地关系的不协调,但对人地关系有了一定程度的认识,如我国古代朴素的人地关系思想。

工业革命极大提高了生产力水平,机器和矿物燃料的大规模使用,使人类对自然资源的开发利用达到了空前的规模和高度。人口数量急剧增加,环境问题愈发严峻。

人地矛盾迅速激化,

人们对人地关系的认识进一步深化与发展,“和谐论”应运而生

当代信息技术和知识经济使人类社会的组织制度、经营管理、价值观念和生产生活方式等产生了一系列变革

人地关系向生态化、低碳化、

绿色化、循环化等方向进一步发展

改造自然、

征服自然

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

艾尔瓦河位于美国西北边陲,该河流的艾尔瓦大坝、格兰斯峡谷大坝分别建于1913年和1927年。大坝建成后,为当地伐木场、造纸厂及居民区等提供了生产生活必需的电力,推动了当地社会经济的发展。

大坝建成前,艾尔瓦河盛产鲑鱼。鲑鱼栖息于太平洋,在繁殖期会溯河而上,进入艾尔瓦河产卵。但是,这两座大坝挡住了鲑鱼溯河洄游的通道,也破坏了河中其他鱼类和贝类的生存环境。该地区纳入美国国家电网系统后,大坝的发电功能减弱,同时,也为了恢复艾尔瓦河及其沿岸的生态环境,美国于2012年和2013年先后拆除了这两座大坝,随之艾尔瓦河重塑了当地的生态系统。在艾尔瓦河河口,淤出了一片面积较大的沙洲,为多种鱼类和蟹类提供了新的栖息地。同时,当地鲑鱼的数量也得到一定程度的恢复。

1.阅读下列材料,完成相关任务。

活动

(1)议一议,美国为什么要拆除艾尔瓦河的大坝?

(2)艾尔瓦河的大坝由修建到拆除,体现了人地关系思想怎样的转变?

从人地关系对立(改造自然和征服自然)

转变为人地协调的思想,积极谋求人地关系和谐。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

可持续发展的概念:是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。

可持续发展的内涵:是资源环境承载力、经济和社会三者之间相互联系、相互制约的综合体。

包括经济持续发展、生态持续发展,和社会持续发展。

能获得良好的经济效益、生态效益、社会效益。

可持续发展的原则:

公平性原则

持续性原则

共同性原则

C方案更加有利于该地区农业的可持续发展。

①方案C的侵蚀量最少,涵养水源的能力最强,所以对地理环境的破坏最小;

②虽然3~8年内总收人最低,但和其他方案差距并不大,长远上其总收人远远超过其他方案。

乙山村,因为乙山村的方案积极考虑当地的自然条件,因地制宜地开展农业生产活动;中草药和葡萄的种植既发展了经济,产生了良好的经济效益,还保护了当地的生态环境(有良好的生态效益),村里依然是青山绿水,也实现了村里脱贫致富的社会效益。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式

项目 传统的发展模式 可持续的发展模式

发展目的

特征

结果

以牺牲资源、环境为代价

高投入、高消耗、高污染

扩大生产规模、增加产品产量和提高消费水平

形成一种不可持续发展的生产方式和消费方式,使人类陷入严重的资源、环境危机

强调环境承载能力和土地、水、森林、矿 藏等自然资源的可持续利用,

经济、生态、社会的全面发展

低投入、低消耗、少排放,能循环

清洁生产和文明消费,减少经济活动所造成的环境压力和资源消耗

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

自然资源的利用由高耗粗放型向高效集约型、更多地依靠可再生资源的方向转变,并逐步建立资源节约型的社会经济体系

阅读教材:

(1)说说土地资源、森林资源、

水资源、海洋资源的重要性。

(2)如何保护土地资源、森林资源、水资源、海洋资源?

A、加强宣传教育,提高民众的节水意识;建立和完善法律法规,加强管理,保护水资源;

B、农业:发展节水农业(喷灌、滴灌技术);合理使用化肥农药减少水污染;

工业:提高技术水平,节约用水、减少废水排放;

生活:日常家庭用水的循环利用、使用无磷洗涤剂等。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

加快构建绿色产业体系,大力发展低碳循环经济,形成能耗低、污染小、科技含量高的产业结构,建设环境友好型社会。

滇池治理:一个高原湖泊的持久战

滇池位于昆明市西南部,湖面海拔188米,面积311平方千米,平均水深5米,蓄水量15.7亿立方米,是我国第六大淡水湖。滇池属于半封闭性湖泊,湖泊水体循环功能较差。1986年之前,滇池水质总体尚可。随后几年,滇池因大量工业废水和生活污水排入,加之农业面源污染,湖泊富营养化现象日趋严重,1994年湖泊水质下降为V类水。到1998年,其水质进一步恶化,蓝藻危害频繁发生。国家高度重视滇池水污染防治工作,将滇池治理列为我国生态环境保护和水污染治理的标志性工程。昆明市为治理滇池实施了六大工程,包括环湖截污、外域调水、农村污水整治、生态清淤等。“十二五”期间,滇池治理累计投入资金420亿元。一方面通过牛栏江引水工程,为滇池寻找新鲜清洁的水源;另一方面,通过迁移周边工厂等污染点,截断滇池污染的源头。通过多年的不懈努力,滇池治理取得了明显成效,近年污染持续减轻,水质不断改善,生物多样性逐渐恢复。滇池可望恢复高原明珠”本色—四围香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳。

滇池蓝藻现象

1、分析滇池水污染严重的原因,以及水污染的后果。

2、滇池水污染治理采取了哪些措施?

水体自净能力差

控制污染源

提高水体的自净能力

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

阅读下列材料,完成相关任务。 循环经济是以资源节约和循环利用为特征的经济模式。循环经济强调以“资源— 产品—再生资源”的循环流程组织经济活动,充分合理地利用资源,使经济活动对自然环境的影响最小化;以“减量化、再利用、再循环”为原则,追求低消耗、低污染、高利用率和高循环率。一般认为,循环经济是清洁生产和废弃物综合利用的结合,具有在社会经济生活的所有环节实现的潜力。

资 源

产 品

污染物排放到环境中

传统生产:

循环经济:

1. 议一议,建材行业利用了哪些行业的废弃物?这种生产方式对资源节约和环境保护有什么作用?

废弃物回收利用,既提高资源利用率(节约了资源),

获得良好的经济效益;

又减少了废弃物的排放,减轻环境污染,保护了环境。

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

生态保护

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

建设绿色贵州

贵州地处喀斯特地区,大部分地区山多坡陡,土层瘠薄,甚至石漠化连片扩展。 贵州省政府明确提出,产业发展不能走“先污染后治理”的老路,也不能走“守着青山绿水饿肚子”的穷路,务必守住发展和生态两条底线。

贵州着力推进“绿色贵州”建设,2000 年以来,全省森林覆盖率年均增长1个百分点,水土流失面积年均下降1.1个百分点,石漠化得到有效控制,到2020年全省森林覆盖率将达 60%。贵州落实保护森林的“六个严禁”——严禁盗伐滥伐林木、 严禁掘根剥皮等毁林活动、严禁非法采集野生植物、严禁烧荒野炊、严禁擅自采石采砂取土、严禁擅自改变林地用途,严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪活动, 有效地保护了当地的森林资源。贵州抓紧建设“全国森林康养胜地”,大力发展生态旅游,小山村成为城里人热门的度假地,各种山货也成了畅销商品。

贵州全面治理陡坡耕种现象,到2020年将把 1982 万亩 25°以上坡耕地、重要水源地的坡耕地全部退耕还林。贵州启动了扶贫生态移民工程,在 2020 年之前对 200 万生存条件恶劣的贫困群众实施移民搬迁,确保移民搬得出、留得住、能就业、有保障,也让生态脆弱的地区得以休养生息。

(1)贵州主要的环境问题有哪些?

石漠化

森林砍伐、水土流失、生物多样性减少

(2)贵州为了保护生态环境,采取了哪些措施?

协调人地关系,

实现可持续发展

人地关系思想的演变:

人地关系对立到人地关系协调

可持续发展的概念和内涵、原则

走可持续发展之路

(一)转变传统发展观念

传统发展观念的核心是什么?

传统的发展观念会导致什么结果?

只片面追求经济增长(GDP增长),

只注重经济效益,

忽视生态效益和社会效益。

环境污染、生态破坏、资源短缺等环境问题的产生,人地关系不协调,人地矛盾激化

(二)转变传统发展模式,

变为可持续发展模式

自然资源的可持续利用

环境污染的治理

循环经济

生态保护

防治荒漠化,制止和扭转土地退化,保护生物多样性。扩大轮作休耕试点,推进退耕还林还草,健全耕地草原森林河流湖泊海洋休养生息制度,建立市场化、多元化生态补偿机制。

(三)公众参与,从我做起

推进绿色发展,建设美丽中国,是我国现代化建设的重要内容。

构建绿色低碳循环发展的经济体系;

构建市场导向的绿色技术创新体系;

构建清洁低碳、安全高效的能源体系;

倡导简约适度、绿色低碳的生活方式;

推进荒漠化、石漠化、水土流失的综合治理;

严格保护耕地;

推进主体功能区制度建设;

建设好自然保护区和国家公园。

(三)公众参与,从我做起

政治上、安全上、经济上、文化上、生态上

构建人类命运共同体