13.3比热容说课课件2022-2023学年人教版九年级全一册物理(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.3比热容说课课件2022-2023学年人教版九年级全一册物理(共27张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-08-14 21:23:30 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

人民教育出版社义务教育课程标准实验教科书九年级物理

比热容

一、教材分析

二、学情分析

三、教法学法

四、教学程序

五、板书设计

六、教学反思

说课程序

本节教材是在学生学习了热传递、热量知识的基础上,进一步研究物质吸收热量多少与哪些因素有关,引出物质热学属性,从而提出了比热容的概念,它是本章的重点知识,也是热量计算的基础。本节教材是从学生的日常生活现象出发提出问题,经过探究活动了解比热容的概念,并尝试用比热容解释简单的自然现象。

一、教材分析

1、教材的地位和作用

知识与技能

(1)了解比热容的概念,知道比热容是物质的一种属性。

(2)尝试用比热容解释简单的自然现象。

过程与方法

(1)通过日常生活现象提出问题。

(2)通过探究,比较不同物质的吸热能力。

(3)通过阅读“气候与污染”,了解利用比热容解释海边与沙漠昼夜温差问题,并了解一下“热岛效应”。

情感态度与价值观

利用探究性学习活动培养学生自己动脑筋想办法解决问题的能力。

2、教学目标

重点:通过实验探究得出比热容的概念,联系社会生活应用解释一些简单现象。

难点:比热容的概念建立。

3、教学重点、难点

二、学情分析

1、在学习本节之前,学生对温度、质量、热量已有一定的认识,但这种认识具有一定的孤立性、片面性,没有深刻意识到它们之间的相互联系。

2、《比热容》是初中阶段最后一个比较完整的探究课题,学生们已具备基本的实验探究能力。

3、比热容是学生接触到的比较抽象的一个物理量,学生理解有一定的困难,教师要抓住学生对实验探究的浓厚兴趣,适时鼓励学生克服困难。

4、学生已初步掌握了物理概念教学中由定义到公式,再由公式推出单位基本思想。

教法分析 :依据《物理课程标准》的要求,为了提高全体学生的科学素质,本节课采取小组合作学习方式,教师适时启发、引导学生经历科学探究的过程,学习科学的研究方法。

三、教法学法

学法分析:动脑、动手、动口、观察、讨论、分析

(一)创设情境、提出问题

(二)提供素材、引导猜想

(三)制定计划、设计实验

(四)学生实验、收集数据

(五)分析论证、引入概念

(六)类比分析、理解概念

(七)走进生活、拓展应用

(八)课外探究、实践创新

教学程序

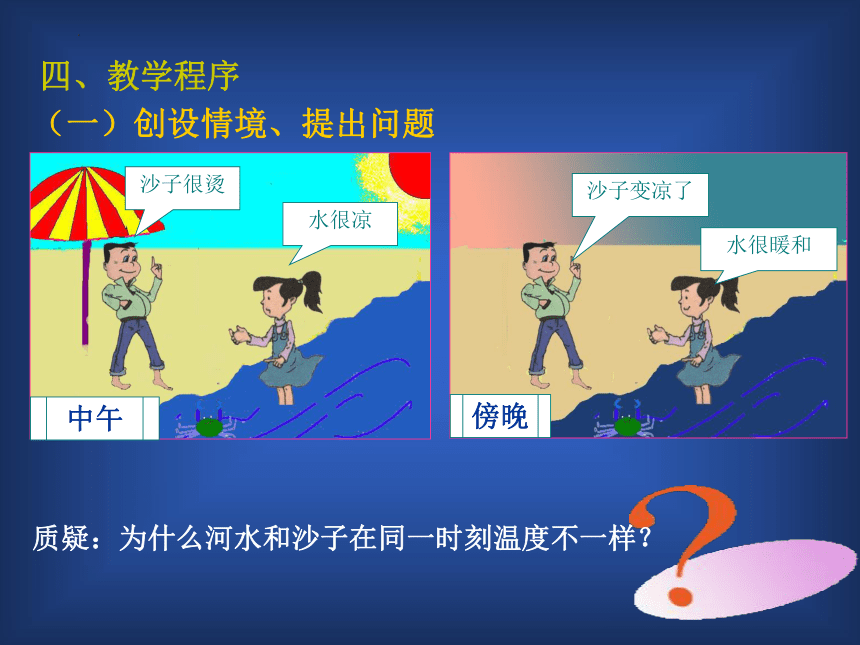

(一)创设情境、提出问题

质疑:为什么河水和沙子在同一时刻温度不一样?

四、教学程序

中午

傍晚

沙子变凉了

水很暖和

水很凉

沙子很烫

(二)设置问题、引导猜想

让学生根据生活经验讨论水吸收的热量可能与哪些因素有关?

1、烧开一壶水比烧开半壶水容哪个吸收热量多?

2、将一壶水烧成开水与烧热成温水,哪个吸收热量多?

(继续提问)对于不同的物质,如果它们的质量相同,温度升高的度数也一样,它们吸收的热量是否相同?引出探究课题。

(三)制定计划、设计实验

1、明确实验目的

2、根据实验目的如何控制变量

3、选择什么物质作为研究对象?用什么工具对它们加热?

4.怎样确定它们吸收的热量是否相同?

5、明确实验步骤和观察内容

(四)学生实验、收集数据

水 煤油(沙子)

升高的温度/℃

表1 质量相同、加热时间相同时升高的温度/℃

水 煤油(沙子)

升高的温度/℃

表2 质量相同、升高相同的温度时加热的时间/S

实验现象1:质量相等的水和煤油,加热相同的时间,煤油的温度升得比水快。

结论:质量相等的不同物质吸收相等的热量时,升高的温度不同。

实验现象2:质量相等的水和煤油,升高相同的温度,水比煤油所需时间长

结论:质量相等的不同物质升高相同的温度时,吸收的热量是不相同的.

实验现象

实验结论

引出比热容概念

为了比较不同物质的吸热能力不同热学属性

(五)分析论证、引入概念

(六)类比分析、理解概念

1、比热容定义

物质 体 积 质 量

水 相 同 不 同

煤油

物质 质量 温度变化 吸收热量

水 相 同 相 同 不 同

煤油

体积相同的不同物质,质量不同,为了表示物质的这种特性,引入密度,怎样比较物质这种特性,为了方便,我们用单位体积的质量来表示,引出密度定义

质量相等的不同物质升高相同的温度吸收的热量不相等,为了表示物质的这种特性,引入比热容,怎样比较物质这种特性,为了方便,我们用单位质量(1Kg),温度升高1℃ 吸收热量来表示,引出比热容定义

物质 体积 质 量

水 相同 不 同

煤油

密度=

质量

体积

物质 质量 温度变化 吸收热量

水 相 同 相 同 不 同

煤油

比热容=

吸收热量

质 量×温度变化

2、比热容单位:

定义

公式

单位

3、查比热容表,理解比热容是物质的特性之一

(1)任选一种物质,让学生在表中查出它的比热容,并说明表中数据所表明的物理意义。

(2)让学生通过观察、对比、分析,看看能从中获取哪些信息?

(3)通过比热容表发现水的比热容较大?反映了水的什么热学性质?引导分析从而引出水的比热容较大这一特性实际应用

1、热水取暖

(七)走进生活、拓展应用

热水袋

暖气片

2、冷水降温(冷却剂)

电脑CPU水冷系统

水箱

水稻是喜温作物,在每年三四月份育秧时,为了防止霜冻,傍晚常常在秧田里灌一些水过夜,第二天太阳升起后,再把秧田里的水放掉,你能解释原因吗?

3、水稻育秧如何防冻

4、让学生观看视频天气预报,比较内陆城市和沿海城市温差?思考为什么会出现这个现象?

内陆城市

沿海城市

5、据有关专家预测,我国目前最大的水电站——三峡水电站建成之后,三峡库区的气候会受到一定的影响,夏天气温将比原来下降2℃左右,而冬天气温会比原来升高2℃左右。

6、新疆吐鲁番地区的一句谚语:“早穿皮袄午穿纱 ,围着火炉吃西瓜 ”,解释原因?

吐鲁番火焰山景区

7、请同学们阅读课本的“STS”,思考讨论:

1、为什么沿海气温不像内陆气温变化显著?

2、热污染的主要来源包括哪些?

3、同学们作为21世纪的建设者,为保护我们共同的家园,提出你对热污染问题的解决设想。

4、观看视频,了解“热岛效应”

(八)课外探究、实践创新

1、请同学们回去后,写一篇关于“热污染”的调查报告。

2、根据水的比热容的物理意义,尝试解答:把质量为2kg、温度为30℃的水烧开(一标准大气压下),水吸收的热量是多少?

五、板书设计

三、比热容

一.实验探究

1.水吸收的热量多少与水的质量和升高的温度有关。

2.质量相等的不同物质升高相同的温度,吸收的热量不同。

二.比热容

1.定义:单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量叫做这种物质的比热容。符号c。

2.单位:焦每千克摄氏度,符号J/(kg·℃)

3.意义:1千克的某种物质每升高(降低) 1℃,吸收(放出)热量是多少J

4.应用:(1)热水取暖(2) 冷水降温

六、教学反思

优点:

1、注重科学探究

2、体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的基本理念。

3、体现学科渗透

4、体现由定义引出公式然后根据公式推导单位的物理概念教学基本思想。

不足:

1、实验交流评估环节不够充分

2、学生在实验中有许多操作不规范之处,教师指导不够

谢谢指导!

人民教育出版社义务教育课程标准实验教科书九年级物理

比热容

一、教材分析

二、学情分析

三、教法学法

四、教学程序

五、板书设计

六、教学反思

说课程序

本节教材是在学生学习了热传递、热量知识的基础上,进一步研究物质吸收热量多少与哪些因素有关,引出物质热学属性,从而提出了比热容的概念,它是本章的重点知识,也是热量计算的基础。本节教材是从学生的日常生活现象出发提出问题,经过探究活动了解比热容的概念,并尝试用比热容解释简单的自然现象。

一、教材分析

1、教材的地位和作用

知识与技能

(1)了解比热容的概念,知道比热容是物质的一种属性。

(2)尝试用比热容解释简单的自然现象。

过程与方法

(1)通过日常生活现象提出问题。

(2)通过探究,比较不同物质的吸热能力。

(3)通过阅读“气候与污染”,了解利用比热容解释海边与沙漠昼夜温差问题,并了解一下“热岛效应”。

情感态度与价值观

利用探究性学习活动培养学生自己动脑筋想办法解决问题的能力。

2、教学目标

重点:通过实验探究得出比热容的概念,联系社会生活应用解释一些简单现象。

难点:比热容的概念建立。

3、教学重点、难点

二、学情分析

1、在学习本节之前,学生对温度、质量、热量已有一定的认识,但这种认识具有一定的孤立性、片面性,没有深刻意识到它们之间的相互联系。

2、《比热容》是初中阶段最后一个比较完整的探究课题,学生们已具备基本的实验探究能力。

3、比热容是学生接触到的比较抽象的一个物理量,学生理解有一定的困难,教师要抓住学生对实验探究的浓厚兴趣,适时鼓励学生克服困难。

4、学生已初步掌握了物理概念教学中由定义到公式,再由公式推出单位基本思想。

教法分析 :依据《物理课程标准》的要求,为了提高全体学生的科学素质,本节课采取小组合作学习方式,教师适时启发、引导学生经历科学探究的过程,学习科学的研究方法。

三、教法学法

学法分析:动脑、动手、动口、观察、讨论、分析

(一)创设情境、提出问题

(二)提供素材、引导猜想

(三)制定计划、设计实验

(四)学生实验、收集数据

(五)分析论证、引入概念

(六)类比分析、理解概念

(七)走进生活、拓展应用

(八)课外探究、实践创新

教学程序

(一)创设情境、提出问题

质疑:为什么河水和沙子在同一时刻温度不一样?

四、教学程序

中午

傍晚

沙子变凉了

水很暖和

水很凉

沙子很烫

(二)设置问题、引导猜想

让学生根据生活经验讨论水吸收的热量可能与哪些因素有关?

1、烧开一壶水比烧开半壶水容哪个吸收热量多?

2、将一壶水烧成开水与烧热成温水,哪个吸收热量多?

(继续提问)对于不同的物质,如果它们的质量相同,温度升高的度数也一样,它们吸收的热量是否相同?引出探究课题。

(三)制定计划、设计实验

1、明确实验目的

2、根据实验目的如何控制变量

3、选择什么物质作为研究对象?用什么工具对它们加热?

4.怎样确定它们吸收的热量是否相同?

5、明确实验步骤和观察内容

(四)学生实验、收集数据

水 煤油(沙子)

升高的温度/℃

表1 质量相同、加热时间相同时升高的温度/℃

水 煤油(沙子)

升高的温度/℃

表2 质量相同、升高相同的温度时加热的时间/S

实验现象1:质量相等的水和煤油,加热相同的时间,煤油的温度升得比水快。

结论:质量相等的不同物质吸收相等的热量时,升高的温度不同。

实验现象2:质量相等的水和煤油,升高相同的温度,水比煤油所需时间长

结论:质量相等的不同物质升高相同的温度时,吸收的热量是不相同的.

实验现象

实验结论

引出比热容概念

为了比较不同物质的吸热能力不同热学属性

(五)分析论证、引入概念

(六)类比分析、理解概念

1、比热容定义

物质 体 积 质 量

水 相 同 不 同

煤油

物质 质量 温度变化 吸收热量

水 相 同 相 同 不 同

煤油

体积相同的不同物质,质量不同,为了表示物质的这种特性,引入密度,怎样比较物质这种特性,为了方便,我们用单位体积的质量来表示,引出密度定义

质量相等的不同物质升高相同的温度吸收的热量不相等,为了表示物质的这种特性,引入比热容,怎样比较物质这种特性,为了方便,我们用单位质量(1Kg),温度升高1℃ 吸收热量来表示,引出比热容定义

物质 体积 质 量

水 相同 不 同

煤油

密度=

质量

体积

物质 质量 温度变化 吸收热量

水 相 同 相 同 不 同

煤油

比热容=

吸收热量

质 量×温度变化

2、比热容单位:

定义

公式

单位

3、查比热容表,理解比热容是物质的特性之一

(1)任选一种物质,让学生在表中查出它的比热容,并说明表中数据所表明的物理意义。

(2)让学生通过观察、对比、分析,看看能从中获取哪些信息?

(3)通过比热容表发现水的比热容较大?反映了水的什么热学性质?引导分析从而引出水的比热容较大这一特性实际应用

1、热水取暖

(七)走进生活、拓展应用

热水袋

暖气片

2、冷水降温(冷却剂)

电脑CPU水冷系统

水箱

水稻是喜温作物,在每年三四月份育秧时,为了防止霜冻,傍晚常常在秧田里灌一些水过夜,第二天太阳升起后,再把秧田里的水放掉,你能解释原因吗?

3、水稻育秧如何防冻

4、让学生观看视频天气预报,比较内陆城市和沿海城市温差?思考为什么会出现这个现象?

内陆城市

沿海城市

5、据有关专家预测,我国目前最大的水电站——三峡水电站建成之后,三峡库区的气候会受到一定的影响,夏天气温将比原来下降2℃左右,而冬天气温会比原来升高2℃左右。

6、新疆吐鲁番地区的一句谚语:“早穿皮袄午穿纱 ,围着火炉吃西瓜 ”,解释原因?

吐鲁番火焰山景区

7、请同学们阅读课本的“STS”,思考讨论:

1、为什么沿海气温不像内陆气温变化显著?

2、热污染的主要来源包括哪些?

3、同学们作为21世纪的建设者,为保护我们共同的家园,提出你对热污染问题的解决设想。

4、观看视频,了解“热岛效应”

(八)课外探究、实践创新

1、请同学们回去后,写一篇关于“热污染”的调查报告。

2、根据水的比热容的物理意义,尝试解答:把质量为2kg、温度为30℃的水烧开(一标准大气压下),水吸收的热量是多少?

五、板书设计

三、比热容

一.实验探究

1.水吸收的热量多少与水的质量和升高的温度有关。

2.质量相等的不同物质升高相同的温度,吸收的热量不同。

二.比热容

1.定义:单位质量的某种物质,温度升高1℃所吸收的热量叫做这种物质的比热容。符号c。

2.单位:焦每千克摄氏度,符号J/(kg·℃)

3.意义:1千克的某种物质每升高(降低) 1℃,吸收(放出)热量是多少J

4.应用:(1)热水取暖(2) 冷水降温

六、教学反思

优点:

1、注重科学探究

2、体现了“从生活走向物理,从物理走向社会”的基本理念。

3、体现学科渗透

4、体现由定义引出公式然后根据公式推导单位的物理概念教学基本思想。

不足:

1、实验交流评估环节不够充分

2、学生在实验中有许多操作不规范之处,教师指导不够

谢谢指导!

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展