高中历史统编版纲要上册第9课 两宋的政治和军事 课件(共62张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版纲要上册第9课 两宋的政治和军事 课件(共62张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 11.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-08-15 11:42:08 | ||

图片预览

文档简介

(共62张PPT)

第九课 两宋的政治与军事

宋初中央集权的加强

壹

贰

叁

边防压力与财政危机

王安石变法

肆

南宋的偏安

【课程标准】

通过了解两宋的政治与军事,认识这一时期在政治方面的新变化。

刚刚立国,就让小朋友当皇帝,这是非常危险的:还没在朝廷里培茶起牢靠的势力,随便来个人一撸,连个帮忙的亲友团都没有。

一、宋初专制集权的加强

1.北宋的建立与统一

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

电视剧赵匡胤剧照

背景: 鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对地采取了一系列强化中央集权、维护政局稳定的措施。

一、宋初专制集权的加强

杯

酒

释

兵

权

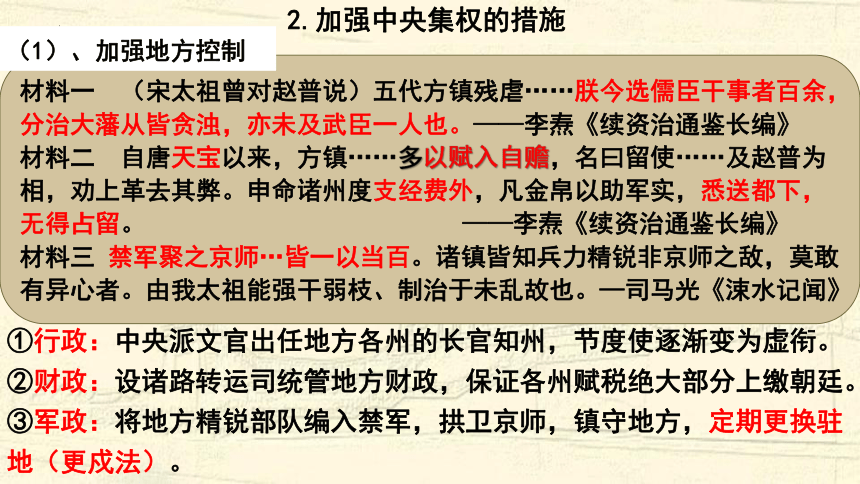

2.加强中央集权的措施

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。——李焘《续资治通鉴长编》

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。 ——李焘《续资治通鉴长编》

材料三 禁军聚之京师…皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。—司马光《涑水记闻》

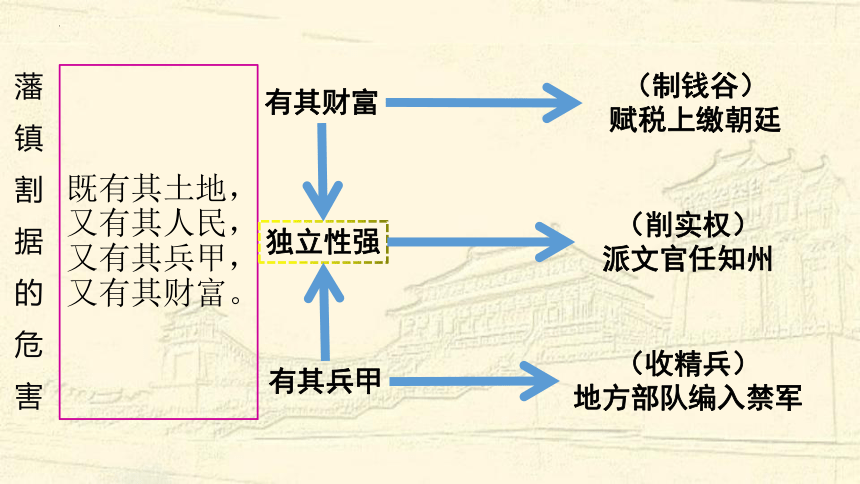

(1)、加强地方控制

①行政:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

②财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地(更戍法)。

(削实权)

派文官任知州

(制钱谷)

赋税上缴朝廷

(收精兵)

地方部队编入禁军

既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财富。

藩

镇

割

据

的

危

害

有其兵甲

有其财富

独立性强

北宋禁军人数变化图

禁军:是国家正规军,战斗力远强于地方军,将各地方军的精锐之士都选入禁军,禁军半数拱卫京师,另外一半驻守各地,达到强干弱枝、内外相制目的。

更戍法:禁军分驻京师与外郡,内外轮换,定期回驻京师,但将领不随之调动,使“兵无常帅,帅无常师”。此举对防止将领专权有利,但却削弱了军队战力。

知识拓展:

强干弱枝

(2)分散机构权力

①中央:由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

三省六部

中书门下

三司(掌管财政)

三衙

中书门下(掌管行政)

设参知政事为副相

军队管理

枢密院(掌管军政)

调兵权

统兵权

二府三司

【思考】推行“二府三司”、设置“台谏”的最终目的是什么?

目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

(2)分散机构权力

②地方:

设立四个平行的路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

四监司

目的:削弱地方权力,强化中央集权。即分散地方机构权力。

①罢免宿将兵权,

用文官担任枢密院长官。

抑制武将权力—实行崇文抑武的方针

抑制武将权力—实行崇文抑武的方针

②提倡文治,扩大科举规模,

抬高文官和士人的地位。

(1)削弱节度使的权力:削实权、收精兵、制钱谷。

(2)削弱中央官的权力:设枢密院分管军政、设三司分管财政、设参知政事为副相。

(3)削弱地方官的权力:文官任知州、增设通判,并设四路司监督。

(4)实行崇文抑武方针:文官掌军政,全国兴科举。

(1)有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

小结:强化中央集权、维护政局稳定的措施

影响:

二、边疆压力与财政危机

1.边疆压力

(1)北宋与辽

辽太宗:占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁,与中原王朝冲突加剧。

宋太宗:两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

宋真宗:辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为“澶渊之盟”。

二、边疆压力与财政危机

(2)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

小论文题 【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本兵。”“天下六分之物,五分养兵。”

“冗兵” “冗官” “冗费”

原因

根源

①为削弱官员权力,实行一职多官制;

②扩大科举取士人数和恩荫赏赐

①政府将受灾流民编入军队

②扩大禁军数量,实行更戍法

①军队官员激增

②大兴土木

③每年向辽、西夏交纳“岁币”

北宋初年加强中央集权的结果

北宋中期“三冗”现象形成背景及后果

后果

①军队战斗力低下(积弱);

②军费负担沉重

官吏因循苟且、相互推诿,导致办事效率低下、吏治腐败。

财政危机(积贫)

项目 宋真宗景德年间 (1004—1007) 宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税 450万贯 1975万贯

酒税 428万贯 1710万贯

盐税 355万贯 715万贯

总计 1233万贯 4400万贯

北宋时期农民负担的加重

三、王安石变法

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

富国强兵

王安石不凡的抱负(变法目的):

变法必要性

变法可能性

北宋中期,由于“三冗”严重,导致北宋积贫积弱,加之阶级矛盾和民族矛盾严重,社会危机日益加深。

①“庆历新政”为王安石变法提供了经验教训。

②宋神宗的支持。

③王安石丰富的地方工作经验和“三不足”的改革精神。

巩固统治

1.背景

(1)北宋的政治风气因循守旧,行政效率低下。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

领域 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资 “徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税, 官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

假如你是个有大量土地的大地主或是从事经商的大商人……

王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

限制了大地主、大商人的剥削,同时需要交纳比以往更多的税收。

有利于减轻农民负担,保证农业生产时间,调动农民积极性。

青苗法、募役法、方田均税法和农田水利法。

假如你是个农民,变法哪些措施有利于发展农业生产?为什么?

材料一:不法书吏乘机作手脚,贪官污吏又层层盘剥。变法规定的二分利息,结果涨至35倍,农民宁愿避开官府,“哀求于富家大族,增息而取之”。官吏又采取一刀切的贷钱措施,下指标,硬摊派,实行权力寻租,以至农民谈贷色变。

从材料来看,青苗法在大规模实施过程中出现了怎样的问题?

官吏乘机硬摊派,提高利息,青苗法在执行过程中存在危害百姓的现象。

材料二:宋朝官僚只在道德的立场上争辩。例如青苗法即未曾如现代之标准以法定的方式主持。所有申请贷款、调查申请者之情形、提供借款之保证、到期不能还款之处置,及没收其担保之财产等,全无着落。县令只将款项整数交给农民而责成他们集体负责,按时连本带利的归还,丝毫没有顾虑到村民的意愿和他们之间的关系与责任。

——黄仁宇《中国大历史》

黄仁宇认为青苗法不能成功的原因是什么?

执行依靠道德,没有切实可行的法律条款;没有考虑到人民的意愿。

措施 具体内容 作用

保甲法

保马法

将兵法

设军器监

(二)强兵之法

编定保甲,闲时训练,维持治安,战时从军

百姓养马,可减赋税,马死赔偿

以“将”为军队编制单位,设正将一名,专管训练

监督兵器制造,严格管理,提高武器质量

改变了更戍法中兵将脱节的局面,提高了军队战斗力

加强了对人民的控制,减少政府军费开支

节约了政府开支,降低马匹死亡率

提高了武器数量和质量

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字,但强兵的效果并不明显。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③围绕变法问题,统治集团内部的分裂日益严重,引发党争,北宋逐渐走向衰亡。

(3)变法的影响

遭到大官僚贵族和守旧势力的激烈反对。

启示:要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性;对各阶层利益统筹兼顾。

变法中执行不善,加重了人民负担。

启示:改革者要注意改革的策略性,关注人民利益。

两位太后也跑来起哄。

神宗后迫于压力罢免了王安石。

宋神宗的动摇

启示:改革者要有坚定的改革决心、大无畏的改革精神。

变法失败的原因和启示

材料:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法。四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年 三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均税法。六年六月置军器监。八月行免行法。七年九月行将兵法。

推行变法操之过急。

启示:要注意改革的渐进性,切勿急于求成。

1、执行不善,反加重人民负担。

2、触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对。

3、宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持。

4、执行过程中用人不当,引起民间不满。

5、推行新法操之过急。

6、根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,无法从根本上触动封建生产关系,只是对封建社会内部矛盾进行局部调整。

小结:变法失败的原因

(1)它是封建地主阶级针对北宋统治危机而进行的改革运动,所以不可能从根本上摆脱封建统治的危机。

(2)变法是以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

3、变法的不足(局限性)

(1)增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面;

(2)王安石勇于改革和敢于斗争的精神值得肯定。

2、变法的进步意义(进步性)

评价王安石变法

1、变法性质

封建地主阶级对封建生产关系进行局部调整的一次改革。

三、南宋的偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,宋高宗即帝位后退保南方,是为南宋。

《宋史·岳飞传》:“金将军韩常欲以五万众内附。飞大喜,语其下曰:‘直抵黄龙府,与诸君痛饮尔!’”

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

岳 飞

然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

2.宋金之战

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

[知识拓展]:宋代民族之间的“战”与“和”

(1)宋代时期民族政权并存,各民族政权之间既有战争,又有和平,这是两宋民族关系的显著特点。

(2)民族之间的“战”:战争是暂时的,但对于交战双方都是一种灾难,伤害了民族感情,加剧了民族仇恨,中断了正常的经济文化交流。

(3)民族之间的“和”:和平是长期的,各民族之间的交流和融合是历史发展的主流。宋夏议和、宋辽议和、宋金议和,实现了双方长期的和平,实际上有利于社会经济的发展,有利于民族融合的加强,最重要的是推动了历史向前发展。

课堂总结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

第九课 两宋的政治与军事

宋初中央集权的加强

壹

贰

叁

边防压力与财政危机

王安石变法

肆

南宋的偏安

【课程标准】

通过了解两宋的政治与军事,认识这一时期在政治方面的新变化。

刚刚立国,就让小朋友当皇帝,这是非常危险的:还没在朝廷里培茶起牢靠的势力,随便来个人一撸,连个帮忙的亲友团都没有。

一、宋初专制集权的加强

1.北宋的建立与统一

(1)建立:960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。赵匡胤就是宋太祖。

(2)统一:北宋建立后,相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

电视剧赵匡胤剧照

背景: 鉴于唐后期以来军阀割据、政局动荡的历史教训,有针对地采取了一系列强化中央集权、维护政局稳定的措施。

一、宋初专制集权的加强

杯

酒

释

兵

权

2.加强中央集权的措施

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。——李焘《续资治通鉴长编》

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。 ——李焘《续资治通鉴长编》

材料三 禁军聚之京师…皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。—司马光《涑水记闻》

(1)、加强地方控制

①行政:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

②财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地(更戍法)。

(削实权)

派文官任知州

(制钱谷)

赋税上缴朝廷

(收精兵)

地方部队编入禁军

既有其土地,又有其人民,又有其兵甲,又有其财富。

藩

镇

割

据

的

危

害

有其兵甲

有其财富

独立性强

北宋禁军人数变化图

禁军:是国家正规军,战斗力远强于地方军,将各地方军的精锐之士都选入禁军,禁军半数拱卫京师,另外一半驻守各地,达到强干弱枝、内外相制目的。

更戍法:禁军分驻京师与外郡,内外轮换,定期回驻京师,但将领不随之调动,使“兵无常帅,帅无常师”。此举对防止将领专权有利,但却削弱了军队战力。

知识拓展:

强干弱枝

(2)分散机构权力

①中央:由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

三省六部

中书门下

三司(掌管财政)

三衙

中书门下(掌管行政)

设参知政事为副相

军队管理

枢密院(掌管军政)

调兵权

统兵权

二府三司

【思考】推行“二府三司”、设置“台谏”的最终目的是什么?

目的:削弱宰相权力,强化君主权力。即分散中央机构权力。

(2)分散机构权力

②地方:

设立四个平行的路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

州一级增设通判 ,与知州共同签署文书,彼此制约。

四监司

目的:削弱地方权力,强化中央集权。即分散地方机构权力。

①罢免宿将兵权,

用文官担任枢密院长官。

抑制武将权力—实行崇文抑武的方针

抑制武将权力—实行崇文抑武的方针

②提倡文治,扩大科举规模,

抬高文官和士人的地位。

(1)削弱节度使的权力:削实权、收精兵、制钱谷。

(2)削弱中央官的权力:设枢密院分管军政、设三司分管财政、设参知政事为副相。

(3)削弱地方官的权力:文官任知州、增设通判,并设四路司监督。

(4)实行崇文抑武方针:文官掌军政,全国兴科举。

(1)有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

(2)制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

小结:强化中央集权、维护政局稳定的措施

影响:

二、边疆压力与财政危机

1.边疆压力

(1)北宋与辽

辽太宗:占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁,与中原王朝冲突加剧。

宋太宗:两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

宋真宗:辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为“澶渊之盟”。

二、边疆压力与财政危机

(2)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

小论文题 【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

(1)冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

(2)冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

积贫

积弱

“三 冗 二 积”

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本兵。”“天下六分之物,五分养兵。”

“冗兵” “冗官” “冗费”

原因

根源

①为削弱官员权力,实行一职多官制;

②扩大科举取士人数和恩荫赏赐

①政府将受灾流民编入军队

②扩大禁军数量,实行更戍法

①军队官员激增

②大兴土木

③每年向辽、西夏交纳“岁币”

北宋初年加强中央集权的结果

北宋中期“三冗”现象形成背景及后果

后果

①军队战斗力低下(积弱);

②军费负担沉重

官吏因循苟且、相互推诿,导致办事效率低下、吏治腐败。

财政危机(积贫)

项目 宋真宗景德年间 (1004—1007) 宋仁宗庆历年间

(1041—1044)

商税 450万贯 1975万贯

酒税 428万贯 1710万贯

盐税 355万贯 715万贯

总计 1233万贯 4400万贯

北宋时期农民负担的加重

三、王安石变法

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

富国强兵

王安石不凡的抱负(变法目的):

变法必要性

变法可能性

北宋中期,由于“三冗”严重,导致北宋积贫积弱,加之阶级矛盾和民族矛盾严重,社会危机日益加深。

①“庆历新政”为王安石变法提供了经验教训。

②宋神宗的支持。

③王安石丰富的地方工作经验和“三不足”的改革精神。

巩固统治

1.背景

(1)北宋的政治风气因循守旧,行政效率低下。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集团的既得利益

领域 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资 “徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税, 官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

假如你是个有大量土地的大地主或是从事经商的大商人……

王安石变法的哪些内容与你的利益有直接关系?

为什么?

青苗法、农田水利法、 免役法、市易法、方田均税法、均输法等

限制了大地主、大商人的剥削,同时需要交纳比以往更多的税收。

有利于减轻农民负担,保证农业生产时间,调动农民积极性。

青苗法、募役法、方田均税法和农田水利法。

假如你是个农民,变法哪些措施有利于发展农业生产?为什么?

材料一:不法书吏乘机作手脚,贪官污吏又层层盘剥。变法规定的二分利息,结果涨至35倍,农民宁愿避开官府,“哀求于富家大族,增息而取之”。官吏又采取一刀切的贷钱措施,下指标,硬摊派,实行权力寻租,以至农民谈贷色变。

从材料来看,青苗法在大规模实施过程中出现了怎样的问题?

官吏乘机硬摊派,提高利息,青苗法在执行过程中存在危害百姓的现象。

材料二:宋朝官僚只在道德的立场上争辩。例如青苗法即未曾如现代之标准以法定的方式主持。所有申请贷款、调查申请者之情形、提供借款之保证、到期不能还款之处置,及没收其担保之财产等,全无着落。县令只将款项整数交给农民而责成他们集体负责,按时连本带利的归还,丝毫没有顾虑到村民的意愿和他们之间的关系与责任。

——黄仁宇《中国大历史》

黄仁宇认为青苗法不能成功的原因是什么?

执行依靠道德,没有切实可行的法律条款;没有考虑到人民的意愿。

措施 具体内容 作用

保甲法

保马法

将兵法

设军器监

(二)强兵之法

编定保甲,闲时训练,维持治安,战时从军

百姓养马,可减赋税,马死赔偿

以“将”为军队编制单位,设正将一名,专管训练

监督兵器制造,严格管理,提高武器质量

改变了更戍法中兵将脱节的局面,提高了军队战斗力

加强了对人民的控制,减少政府军费开支

节约了政府开支,降低马匹死亡率

提高了武器数量和质量

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入,消除了财政赤字,但强兵的效果并不明显。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③围绕变法问题,统治集团内部的分裂日益严重,引发党争,北宋逐渐走向衰亡。

(3)变法的影响

遭到大官僚贵族和守旧势力的激烈反对。

启示:要充分考虑到改革的复杂性和艰巨性;对各阶层利益统筹兼顾。

变法中执行不善,加重了人民负担。

启示:改革者要注意改革的策略性,关注人民利益。

两位太后也跑来起哄。

神宗后迫于压力罢免了王安石。

宋神宗的动摇

启示:改革者要有坚定的改革决心、大无畏的改革精神。

变法失败的原因和启示

材料:熙宁二年二月王安石拜参知政事。七月行均输法。九月行青苗法。闰十一月行农田水利法。三年十二月行保甲法。四年二月改革科举。十月行募役法。行太学三舍法。五年 三月行市易法。五月行保马法。八月行方田均税法。六年六月置军器监。八月行免行法。七年九月行将兵法。

推行变法操之过急。

启示:要注意改革的渐进性,切勿急于求成。

1、执行不善,反加重人民负担。

2、触犯大地主、大官僚和大商人利益,遭到激烈反对。

3、宋神宗后期动摇及其去世,使变法失去支持。

4、执行过程中用人不当,引起民间不满。

5、推行新法操之过急。

6、根本原因:变法是一场封建地主阶级领导改革,无法从根本上触动封建生产关系,只是对封建社会内部矛盾进行局部调整。

小结:变法失败的原因

(1)它是封建地主阶级针对北宋统治危机而进行的改革运动,所以不可能从根本上摆脱封建统治的危机。

(2)变法是以维护地主阶级的统治为出发点,农民的处境没有根本的改变,负担依然沉重。

3、变法的不足(局限性)

(1)增加了政府的财政收入,加强了国家的军事力量,在一定程度上改变了北宋积贫积弱的局面;

(2)王安石勇于改革和敢于斗争的精神值得肯定。

2、变法的进步意义(进步性)

评价王安石变法

1、变法性质

封建地主阶级对封建生产关系进行局部调整的一次改革。

三、南宋的偏安

1.南宋的建立

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,宋高宗即帝位后退保南方,是为南宋。

《宋史·岳飞传》:“金将军韩常欲以五万众内附。飞大喜,语其下曰:‘直抵黄龙府,与诸君痛饮尔!’”

2.宋金之战

(1)岳飞抗金

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,形成几支较有战斗力的部队,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

岳 飞

然而,宋高宗和宰相秦桧却视岳飞等为心腹之患,主动向金朝求和。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。

2.宋金之战

(2)偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

[知识拓展]:宋代民族之间的“战”与“和”

(1)宋代时期民族政权并存,各民族政权之间既有战争,又有和平,这是两宋民族关系的显著特点。

(2)民族之间的“战”:战争是暂时的,但对于交战双方都是一种灾难,伤害了民族感情,加剧了民族仇恨,中断了正常的经济文化交流。

(3)民族之间的“和”:和平是长期的,各民族之间的交流和融合是历史发展的主流。宋夏议和、宋辽议和、宋金议和,实现了双方长期的和平,实际上有利于社会经济的发展,有利于民族融合的加强,最重要的是推动了历史向前发展。

课堂总结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进