16《表里的生物》教案

图片预览

文档简介

《表里的生物》教学设计

教材简析:

《表里的生物》是冯至写的回忆性叙事散文,讲述了小时候的“我”探寻表里生物的一段经历。一开始,我认为能发出声音的都是活的生物,但父亲的一块怀表打破了自己的认识。在好奇心的驱使下,我经历了遇表质疑,听表猜测,看表证实,再次质疑的阶段,最后发出“这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了”的人生感悟。这段经历看似幼稚可笑,却包含着思考的香味,童年的甜味。

设计理念:

1.落实“四元五环”教学模式,优化课堂结构,促进自主学习,提升学生语文核心素养。

2.落实“双减”精神,提高课堂效率,把作业有效融入课堂教学,实现“减负提质增效”。

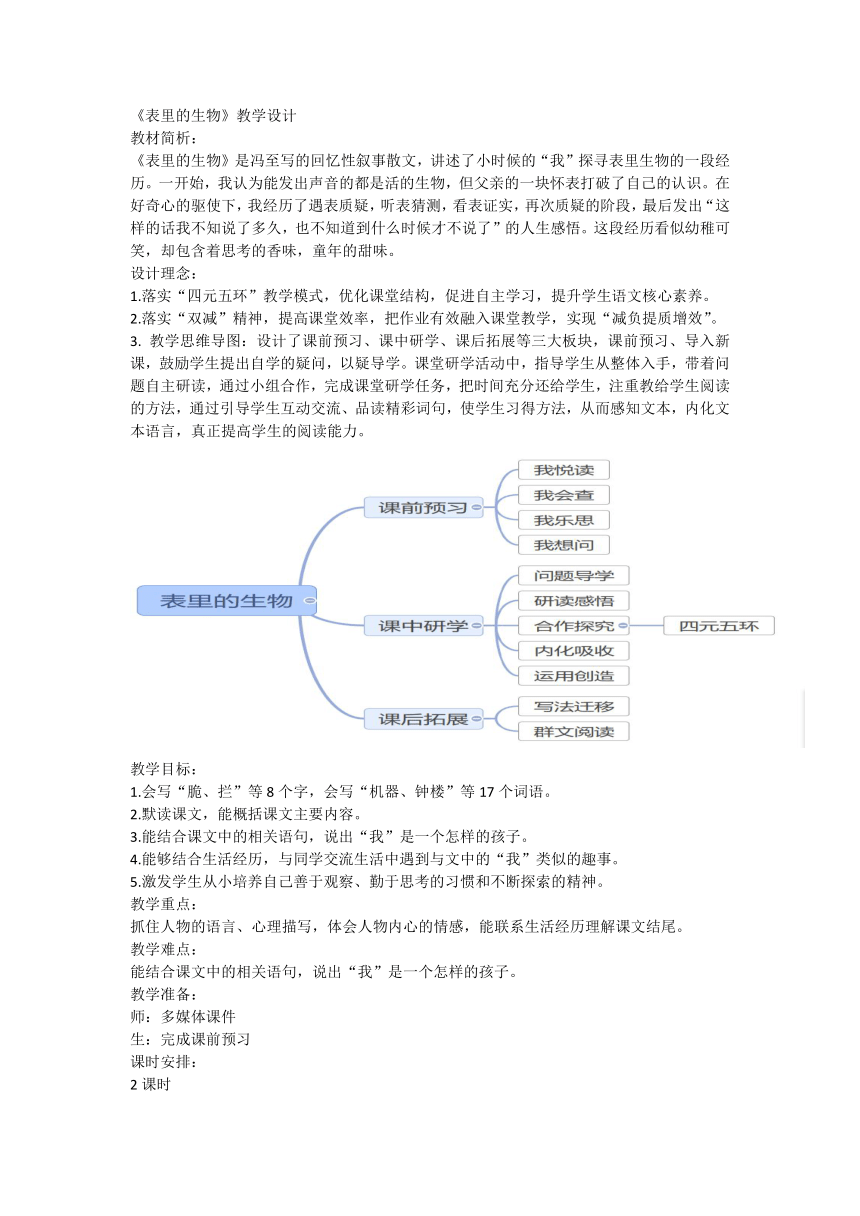

3. 教学思维导图:设计了课前预习、课中研学、课后拓展等三大板块,课前预习、导入新课,鼓励学生提出自学的疑问,以疑导学。课堂研学活动中,指导学生从整体入手,带着问题自主研读,通过小组合作,完成课堂研学任务,把时间充分还给学生,注重教给学生阅读的方法,通过引导学生互动交流、品读精彩词句,使学生习得方法,从而感知文本,内化文本语言,真正提高学生的阅读能力。

教学目标:

1.会写“脆、拦”等8个字,会写“机器、钟楼”等17个词语。

2.默读课文,能概括课文主要内容。

3.能结合课文中的相关语句,说出“我”是一个怎样的孩子。

4.能够结合生活经历,与同学交流生活中遇到与文中的“我”类似的趣事。

5.激发学生从小培养自己善于观察、勤于思考的习惯和不断探索的精神。

教学重点:

抓住人物的语言、心理描写,体会人物内心的情感,能联系生活经历理解课文结尾。

教学难点:

能结合课文中的相关语句,说出“我”是一个怎样的孩子。

教学准备:

师:多媒体课件

生:完成课前预习

课时安排:

2课时

第一课时

一、课前预习:

(一)我悦读

1.我能将读文读 遍,能做到 。(正确|流利|有感情)

2.我能用“----”标出生字词,为课后生字注音,并组一个词。我还通过努力,知道一些生字词的意思,如:

3.书写时,我觉得这几个生字要特别注意:

(二)我会查

1.钟表为什么会发出嘀嗒的声音?

2.走近作者:

冯至,原名冯承植,现代诗人、学者。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

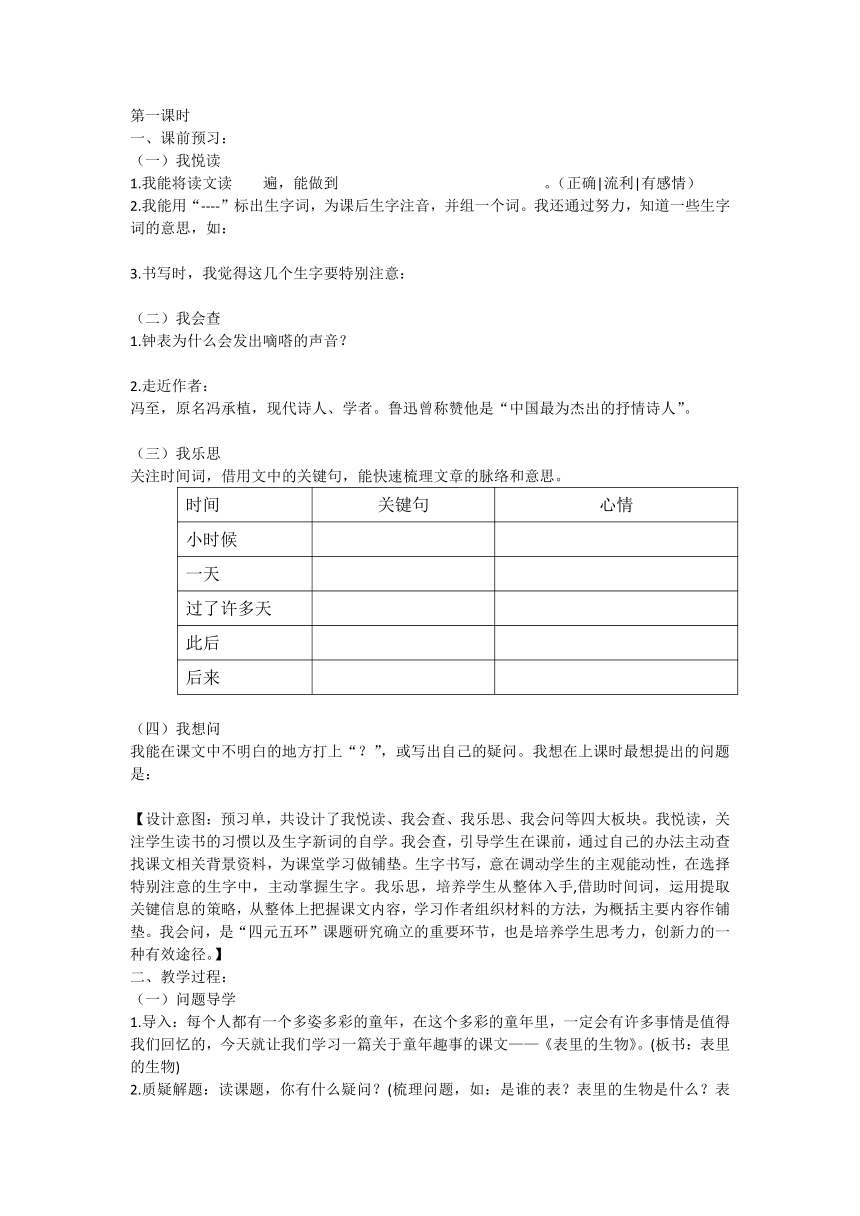

(三)我乐思

关注时间词,借用文中的关键句,能快速梳理文章的脉络和意思。

时间 关键句 心情

小时候

一天

过了许多天

此后

后来

(四)我想问

我能在课文中不明白的地方打上“?”,或写出自己的疑问。我想在上课时最想提出的问题是:

【设计意图:预习单,共设计了我悦读、我会查、我乐思、我会问等四大板块。我悦读,关注学生读书的习惯以及生字新词的自学。我会查,引导学生在课前,通过自己的办法主动查找课文相关背景资料,为课堂学习做铺垫。生字书写,意在调动学生的主观能动性,在选择特别注意的生字中,主动掌握生字。我乐思,培养学生从整体入手,借助时间词,运用提取关键信息的策略,从整体上把握课文内容,学习作者组织材料的方法,为概括主要内容作铺垫。我会问,是“四元五环”课题研究确立的重要环节,也是培养学生思考力,创新力的一种有效途径。】

二、教学过程:

(一)问题导学

1.导入:每个人都有一个多姿多彩的童年,在这个多彩的童年里,一定会有许多事情是值得我们回忆的,今天就让我们学习一篇关于童年趣事的课文——《表里的生物》。(板书:表里的生物)

2.质疑解题:读课题,你有什么疑问?(梳理问题,如:是谁的表?表里的生物是什么?表里为什么会有生物?)

3.认识作者。(冯至,原名冯承植,现代诗人、学者。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”)

【设计意图:以问题导入新课,引导学生初步质疑,激发学生的学习兴趣。】

(二)研读感悟

1.学习生字,自读课文

(1)检查预习情况。

归类识词,寻找表里的生物。

出示:狗吠 蝉鸣 蟋蟀 蝎子 蝈蝈

清脆 嘀嗒 玻璃 丑恶 恐怖

①读词。引导学生发现第一组词语的共同点——都包含了“活的生物”。

②交流作者寻到的表里的生物是什么?

③联系实物图片和文中词语“蜇人”“丑恶”“恐怖”认识蝎子。

④读准拟声词“嘀嗒”。

⑤指导正确书写“蟋蟀”“玻璃”。

(2)默读课文,说说课文主要写了一件什么事?

①引导学生快速浏览课文,画出表示时间的词,并围绕课题说一说在这个时间点上发生了什么事?

预设:这些词有“小时候、一天、过了许多天、此后、后来”。

小时候 好奇:为什么怀表会发声?

一天 猜想:表里有生物。

过了许多天 打开怀表,有个小尾巴摆来摆去。

此后 印证猜想:表里有蝎子。自己解答新的疑问。

后来 见人就说表里有蝎子,再后来就不说了。

②启发思考:随着时间的变化,“我”的心情发生了哪些变化?默读课文,圈画关键词。

预设:好奇——痛苦——高兴——愉快

③引导概括:结合这一系列的变化,说一说课文讲了一件什么事。

预设:《表里的生物》讲述了作者儿时对父亲的怀表为什么会发声产生了疑问,猜想有个生物被关在父亲的表里。有一天,父亲打开怀表,怀表中摆动的机件和父亲的解说让他的猜想得到印证,并由此产生新的疑问:为什么要把蝎子放在表里?最后,他用想象的方式回答了自己的疑问。并且他见人就说表里有蝎子,再后来就不说了的故事。

【设计意图:检查《预习单》的同时,鼓励学生用多种方法识记生字、理解词语,体现学生学习的主体性、主动性和自觉性,提高学生的自学能力,培养学生爱识字、爱写字的兴趣。本文的段落较多,对文章内容的概括分步进行,先引导学生勾画出表示时间的词语,再联系课题,概括在这些时间点上发生的事情,借助板书这个抓手梳理概括文章大意。】

(三)合作探究

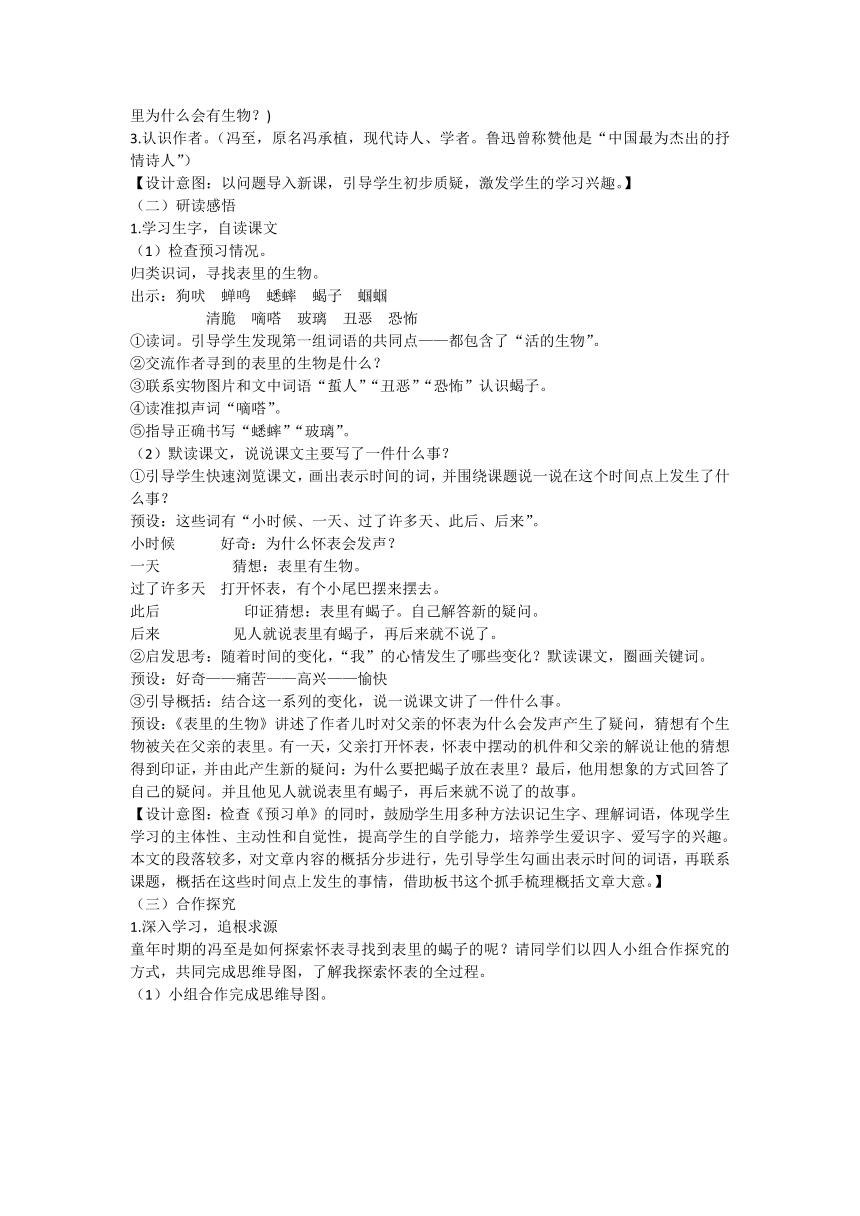

1.深入学习,追根求源

童年时期的冯至是如何探索怀表寻找到表里的蝎子的呢?请同学们以四人小组合作探究的方式,共同完成思维导图,了解我探索怀表的全过程。

(1)小组合作完成思维导图。

(2)呈现思维导图,组织交流。

提示1:找出文中的相关语句完善思维导图。

要点:

我那时以为凡是能发出声音的,都是活的生物。怀表没有生命,怎么能自动发出和谐的声音?表里边一定有一个蝉或虫一类的生物被父亲关在表里。为什么会蒙着一层玻璃?因为表里面有一个活的生物,为什么把可怕的蝎子放在好的表里面?也许因为这里的蝎子有好听的声音。

提示2:指名朗读第1自然段。围绕思维导图第一条组织讨论,作者是如何说明“凡是能发出声音的,都是活的生物”这个观点的

要点:用具体的事例说明,从早晨到晚上,从夏天到秋天,从可以自己发声到别人帮助下发声的事例。

小结:丰富的事例让这个观点在我心中根深蒂固。

提示3:默读文章剩下的部分,组织讨论在探索过程中,我的猜测和结论是如何得来的

要点:结合听表、看表的体验。

(3)伴随着听表、看表的体验,我渐渐揭开表里生物的神秘面纱,结合思维导图,说说我探索怀表,寻找表里生物的故事。学生自由说,全班交流。

2.结合事例,表达观点

在探索的过程中,你发现“我”是一个怎样的孩子?再次默读课文,找一找能够论证你观点的语句,批注你的感受,同桌之间讨论一下。

心理描写

①师:找之前,老师提示一下,这篇文章是以第一人称的方式写的,所以文中有很多的心理描写,同学们可以先找一找文中有哪些心理描写。

预设:第1自然段:心理独白 :“鸟叫、狗吠、蝉鸣、虫唱、钟声、弦声”

出示第1自然段:小声读一读这一自然段中让你感受最深的地方,读完与同桌交流一下。

师:这些生活中的细微声音,有早晨有晚上的,有夏天有秋天的,有钟楼有街心的,留心生活的“我”却知道得这么清楚,真是个善于观察的孩子啊。(板书:善于观察 爱思考)

②其实文中还有一处也说明了我非常善于观察,看东西非常仔细呢。找找看。

预设:第11自然段:对美丽世界的细腻描写,也说明“我”善于观察

师:在“我”眼中,自然界的万事万物都是有生命的,一个机械的表看起来都是那么美丽、好看啊。因为善于观察,才会写得如此细腻啊!

③继续交流,你还找到了哪些心理描写?

预设:

第9自然段:“不许动”,里边该是什么东西在响呢?我对于它的好奇心一天比一天增加。树上的蝉,草里的虫,都不会轻易被人看见,我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧,这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

第17自然段:我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。

第19自然段:“我”问父亲为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里,父亲没有回答,我只想:大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

师:这三段话是同一时间段的吗?

预设:第一段话是“我”不知道表里有什么东西时产生的猜测;第二段话是作者已经知道表里有什么东西,进一步追问蝎子为什么会在表里;第三段话是作者已经知道蝎子为什么会在表里,心里对蝎子产生的美好想法。说明他一直在思考。

师:第一个想,是“我”证实之前的猜测;证实猜测后依然在思考;猜测证实后,“我”又有了美好的想法。原来,我一直在深入地思考、追根求源呢。让我们通过朗读,再来一起感受下作者深入的思考过程。

小结:心理描写夹杂在叙事之中,就像与人倾心交谈自己童年的一件难忘的趣事,所以让我们真切地感受到了小作者的内心世界,和他共同感受童年的天真无邪。

【设计意图:让学生联系全文内容,寻找具体事例,抓住人物心理描写,旨在引导学生合作探究对“我”有更深刻的认识。这样的阅读会给孩子开放的空间,让他们的思维活跃起来,学会在阅读过程中,不但会提炼观点,还能用事实印证自己的观点,并力求清晰地表达出来,从而获得对人物全面而客观的认识。】

(四)内化吸收

1.结合课文,用自己的话说一说“表里的生物”其实指的是什么。(表里的各种精密的元件)

2.作者结尾说“这样的话我不知说了多久”,其实表里根本没有生物,作者为什么会这么说呢? “也不知道到什么时候才不说了”,作者又为什么不说了?

“我”当时还小,以为是表里的生物发出的“嘀嗒,嘀嗒”的声音,并天真地相信了爸爸的话,以为有一个小蝎子在表里。后来渐渐长大,“我”明白了钟表的原理,于是不说了。

3.出示阅读提示:写这件事,作者要表达的又是什么呢?小组合作讨论。

4.小组讨论,组织交流。

预设:

(1)童年之趣:童年的天真快乐

师:冯至写《表里的生物》就是想回忆曾经真正感受到的快乐。

(2)科学精神:为了表现“我”的探索的科学精神

【设计意图:探究文章作者一个成年人视角,回忆小时候一段生活经历的原因。在激发学生培养自己善于观察、勤于思考的习惯和不断探索精神的同时,珍惜童年美好的时光。】

(五)运用创造

1.回顾课题,理解结尾。

作者回忆的童年的发现,虽然这样的发现或许是那样的可笑,但却是作者记忆中的珍宝。

出示:“这样的话我不知道说了多久,也不知道什么时候不说了。”你有过这样的经历吗能和同学们一起分享吗?

(1)了解“这样的话”在文中的具体所指,回忆自己童年中说过哪些“这样的话”。

(2)探讨“不说了”的原因,师生小结。(因为长大后的“我”觉得当时自己太幼稚了,现在已不知不觉长大,可再也无法回到童年了。作者并不只是在记录一件童年趣事,而是怀念那段以为表里藏着小蝎子的童年时光。)(板书“怀念童年”)。

(3)齐读结尾,读出怀念。

2.引导学生联系生活实际,回想自己是否也说过类似的话,并和同学进行交流。

预设1:我小的时候问过“我是从哪里来的?”大人的回答各不相同,千奇百怪。因为小时候爱看《西游记》,所以我选择了相信“我是观音菩萨送来的”这一答案。长大了,知道这不是真的,也就不说了。

预设2:因为喜欢奥特曼,我常常在家披上斗篷或被单之类的东西,说:长大了我也会变成超人。现在想来,充满童趣,但并不现实,也就不说了。

【设计意图:阅读过程中,有意识地挖掘教材中的精彩片段、典型事例,为写作积累素材。这不仅能激发学生的写作兴趣,还能调动学生创造性研读课文的积极性,将课内和课外相结合。通过交流让学生体会:每个孩子在童年时代都会有对未知世界的好奇和想象,童年过去,既有对长大的期待,又有告别童年的不舍,其中的滋味需慢慢品味。】

三、课堂小结:

这节课我们通过抓住人物的心理描写,圈画关键词,并将这些句子联系起来进行思考,全面深入地感受到作者是一个有好奇心、爱思考、善于观察的孩子,这样的品质对作者今后的人生起到了巨大的作用。因此,我们也要善于观察生活,从生活中发现问题并不断思考,从而成就自己的人生。

四、课外拓展:

(一)写法迁移:

课文的结尾写道:“这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。”你也有过类似的经历吗?尝试写一写。

温馨提示:抓住人物的语言、心理等方法进行描写,让人物跃然纸上。

(二)群文阅读,感悟成长

拓展阅读《彩色的鸟》《猫儿眼》,与《表里的生物》进行比较,有什么共同点?(可以从“文章主题”“人物形象”等方面比较)

彩色的鸟

冯至

在热带地方是不难看见羽毛美丽的鸟的,但是在北方,在我的家乡,最普通的鸟儿只是喜鹊、鸽子、乌鸦、麻雀。你们想,这些鸟儿不是灰色的,就是黑色的,不然就是白色的, 它们的羽毛怎么会十分美丽呢 但是我一打开我的图画书,就不同了,里边的鸟儿有蓝色的、绿色的、紫色的、白色的……,它们真是美丽呀,若在我的笼子里哪怕是只养这么一只,我已经心满意足了。

可是,笼子里边只有麻雀,屋檐底下只有鸽子窝。一天,还有一个人送我一只乌鸦,长得那样丑,声音那样难听;母亲说,把它放了吧,我还有一些舍不得,天天饲养着这类鸟儿,有多么单调。

我问父亲:“书上的彩色的鸟儿我们这里怎么都没有呢 ”

父亲说:“它们在这里不适宜生存。”

“不适宜生存”,我却有些不懂,什么叫做不适宜生存呢

父亲继续说:"水里的鱼不能在陆地上生存,空中的鸟不能在水里生存。冬天若是把你放在一个冰冷的房子里,你就会冻出病来,这都叫做不适宜生存。南方的彩色的鸟儿都惯于温暖,所以不喜欢飞到我们这个冷的地方来。”

我听着,似懂非懂。我只是更思念彩色的鸟,但是彩色的鸟怎么也飞不到我们的天空,我想,彩色的鸟既然没有,我就要制造彩色的鸟,母亲能够把衣服染成蓝色、红色、绿色,我为什么不把我的麻雀也染成蓝色、绿色、红色呢!一天,母亲在染衣服,我就把各样的颜色都偷偷的留起来一点儿,在一个午后,我把麻雀从笼子里拿出来一个染一个,有的染蓝的,有的染成彩色的,一切都按照我的心意,染完了一个,觉得比图画上画得还好看些,心里很高兴。我自言自语地说;“我们这里也有彩色的鸟了。”

第二天一睁眼,就想去看那些彩色的鸟。但是走到笼前一看,已经有三只鸟死了,等到下午,又死了几只。最后只剩下一只还活着。这只是没有全身染遍了颜色,我只在它的腿上染了一点红。我看着这些活泼泼的鸟一个一个地死去,很懊丧,我只好把它们埋在房后地空地里。忙了一天,到了晚上,我才得休息。同时我自己想:“无论如何,我是有过彩色的鸟了,可惜它们这么快地就死去了。大半这就是父亲所说地道理吧,彩色地鸟儿在我们这里不适宜生存。”

猫儿眼

冯至

母亲有一个戒指,上面镶着一颗宝石,和猫儿的眼睛一样,我问母亲:“这是什么石 ”

母亲说:“这是猫儿眼。”

当时我很不喜欢这颗猫儿眼。哪有眼睛只有一只的呢 母亲说:“这种宝石虽然不很贵,但是大小一样的一对,也不很容易配。”

“那么,”我说,“我宁愿意爱猫的真眼睛,它们总是一对,不大不小,完全一样。它们的瞳孔又会变化。谁爱这样的死东西呢。”母亲笑着不理会我,从此我就爱看猫的眼睛。尤其是那变来变去的瞳孔,早晨和晚上是圆的,正午就变成一道线。

“你手上的猫儿眼有这样有趣的变化吗 ”

母亲笑着,先是不回答我,随后说一声:“没有。”我更觉得得意了。

在没有灯的黑暗的屋子里,我常常一不留神,就碰到桌子上,凳子上,猫儿却是跑来跑去,它从来没有碰到过。有一回它在最黑暗的地方捉到了一个老鼠。

“你的猫儿眼有这样好的眼力吗 ”我又刁难母亲。

母亲更没有法子回答了,我更得意了。同时我心里想:“母亲,你把你的猫儿眼戒指扔掉罢,就是不扔掉,也要收起来才好。”但我不敢说出口来,只是感到骄傲,母亲的手指上的猫儿眼,既是只,又没有变化,又看不见老鼠,哪里有真的猫眼睛好呢 从此我就因为眼睛而更爱我的猫了。

经过几个月,一天早晨,有人来告诉我说:不知为什么我的猫死了。有人说是病死的,有人说是被邻家的狗抓死的。我不管死的理由,急急忙忙跑到死猫的身边。我看它卧在廊檐下-动也不动。眼皮垂下来,再也看不见它的一对大圆眼睛了。我想,眼皮把这一对眼睛蒙住了,我若扒开它,这对眼睛一定还是那样美,我还可以向母亲骄傲。但是我把眼皮一扒开, 哪里还有眼睛,简直像是两团用灰土和成的泥被涂在那里。

这一瞬间,我哭了。我跑到母亲那里,我什么话也说不出,我望着母亲手指上的猫儿眼仍旧放着光彩,一点儿也没有变,我几月的自得,几月的骄傲,一时都消散了。

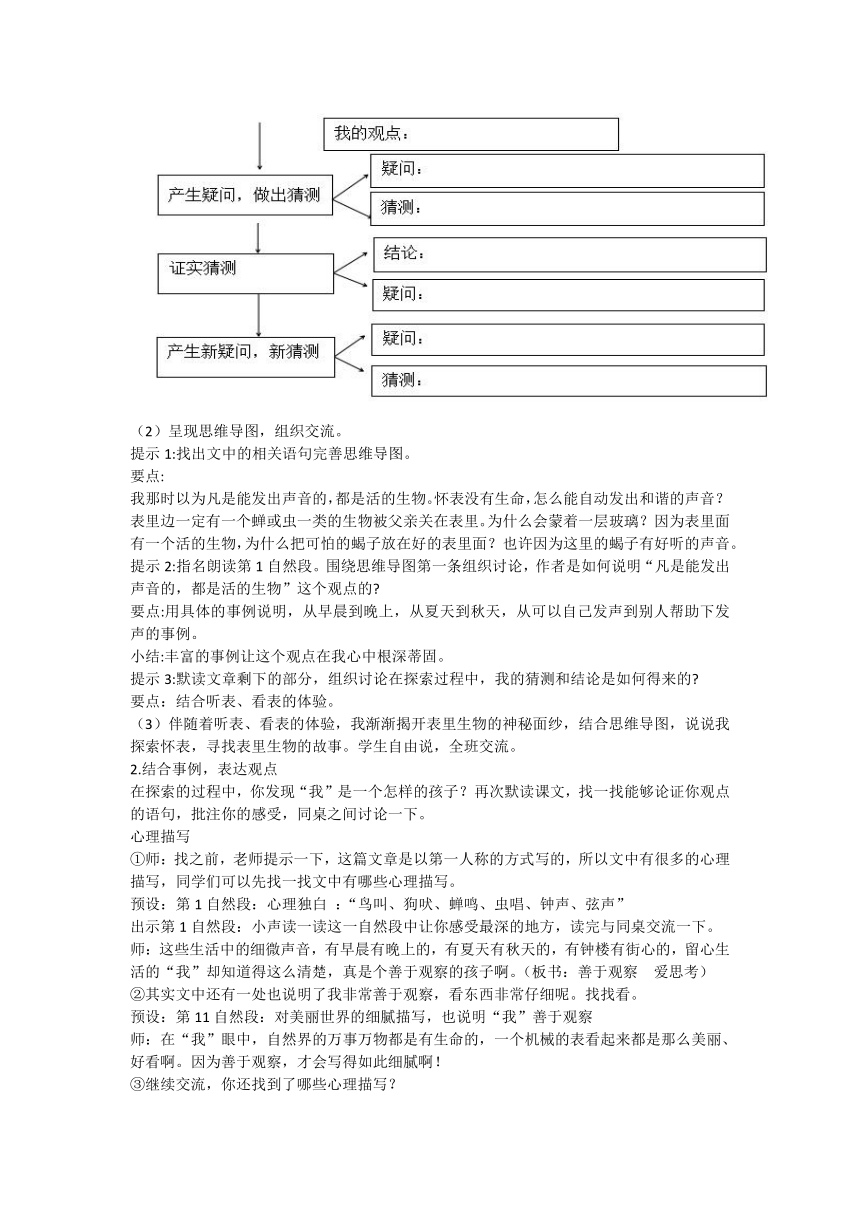

阅读后完成表格:

《彩色的鸟》 《猫儿眼》

文章主题

人物形象

【设计意图:从课文出发,提供同一作者,又稍有拓展的课外阅读文本整合教学,从读一篇文章到读一个故事,从读一个故事到读一个作家,形成以课文为中心向周围呈辐射式阅读的方式,学以致用,课内得法,课外得能。走进作家冯至,不仅帮助学生提升阅读量,也为进一步做好初小衔接打好基础。】

第二课时

一、合作学习,深入交流

1.小组合作学习,思考:

(1)“表里的生物”是什么?它有什么特别之处?

(2)文中有很多处对话描写,用横线画出来。

(3)研读父子之间的对话,说说文中的“我”是个怎样的孩子? 说说理由。

2.学生自学,教师巡回指导。

3.师生交流自学情况。

(1)首先请同学们来谈谈第一个问题。

(2)学生交流。教师相机出示课件。

课件出示:“表里的生物”的特别之处:

我的面前立即呈现出一个美丽的世界:蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不停地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。

二、研读对话,角色朗读

1.师:在证实表里的生物是什么时,我和父亲进行了一番怎样的对话?从文中摘录相关的语句。

2.师生分角色朗读:第12-19自然段对话描写

3.追问中品悟“我”不断探索、思考的人物形象

预设:“我”连问了三个“为什么”,追问父亲,说明“我”是个不断探索、追根求源、乐于探究的孩子。

生黑板板书:不断探索/乐于探究/充满好奇心

4.文中还有哪些地方表现“我”小时候的强烈的好奇心,作者选用了哪些事例呢?

出示:我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧,这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

越不许我动,我越想动,但是我又不敢,因此很痛苦。

我看得入神,唯恐父亲再把这美丽的世界盖上。

这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

师:通过写父亲和“我”的对话,在连续的追问中,一个不断探索、乐于探究的孩童形象跃然纸上。

小结:同学们,你们通过探究“我”的心理、品读“我”的语言,看到了一个善于观察、乐于思考、天真可爱、不断探索的孩子。

5.写法迁移:根据提示任选一个场景进行描述,运用人物的语言、心理描写进行写法迁移。

镜头一:上课铃响了,只见老师拿着一叠试卷走进了教室……

镜头二:马上要上场比赛了……

三、课外拓展,积累知识

钟表为什么会发出嘀嗒的声音?

这要从机械钟表的擒纵机构说起,如果仅仅是让上满发条的表自由走起来,那么很快就会变成飞表,指针飞跑,无法计时,所以机械钟表都要有一个擒纵机构(一种机械结构),由钟摆或摆轮来一格一格释放齿轮,这样才能计时。嘀嗒声就是擒纵机构一格格走的声音。

板书设计:

板书设计:

16表里的生物

我————父亲的表

心理描写 语言描写

善于观察 富有探究精神

教材简析:

《表里的生物》是冯至写的回忆性叙事散文,讲述了小时候的“我”探寻表里生物的一段经历。一开始,我认为能发出声音的都是活的生物,但父亲的一块怀表打破了自己的认识。在好奇心的驱使下,我经历了遇表质疑,听表猜测,看表证实,再次质疑的阶段,最后发出“这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了”的人生感悟。这段经历看似幼稚可笑,却包含着思考的香味,童年的甜味。

设计理念:

1.落实“四元五环”教学模式,优化课堂结构,促进自主学习,提升学生语文核心素养。

2.落实“双减”精神,提高课堂效率,把作业有效融入课堂教学,实现“减负提质增效”。

3. 教学思维导图:设计了课前预习、课中研学、课后拓展等三大板块,课前预习、导入新课,鼓励学生提出自学的疑问,以疑导学。课堂研学活动中,指导学生从整体入手,带着问题自主研读,通过小组合作,完成课堂研学任务,把时间充分还给学生,注重教给学生阅读的方法,通过引导学生互动交流、品读精彩词句,使学生习得方法,从而感知文本,内化文本语言,真正提高学生的阅读能力。

教学目标:

1.会写“脆、拦”等8个字,会写“机器、钟楼”等17个词语。

2.默读课文,能概括课文主要内容。

3.能结合课文中的相关语句,说出“我”是一个怎样的孩子。

4.能够结合生活经历,与同学交流生活中遇到与文中的“我”类似的趣事。

5.激发学生从小培养自己善于观察、勤于思考的习惯和不断探索的精神。

教学重点:

抓住人物的语言、心理描写,体会人物内心的情感,能联系生活经历理解课文结尾。

教学难点:

能结合课文中的相关语句,说出“我”是一个怎样的孩子。

教学准备:

师:多媒体课件

生:完成课前预习

课时安排:

2课时

第一课时

一、课前预习:

(一)我悦读

1.我能将读文读 遍,能做到 。(正确|流利|有感情)

2.我能用“----”标出生字词,为课后生字注音,并组一个词。我还通过努力,知道一些生字词的意思,如:

3.书写时,我觉得这几个生字要特别注意:

(二)我会查

1.钟表为什么会发出嘀嗒的声音?

2.走近作者:

冯至,原名冯承植,现代诗人、学者。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”。

(三)我乐思

关注时间词,借用文中的关键句,能快速梳理文章的脉络和意思。

时间 关键句 心情

小时候

一天

过了许多天

此后

后来

(四)我想问

我能在课文中不明白的地方打上“?”,或写出自己的疑问。我想在上课时最想提出的问题是:

【设计意图:预习单,共设计了我悦读、我会查、我乐思、我会问等四大板块。我悦读,关注学生读书的习惯以及生字新词的自学。我会查,引导学生在课前,通过自己的办法主动查找课文相关背景资料,为课堂学习做铺垫。生字书写,意在调动学生的主观能动性,在选择特别注意的生字中,主动掌握生字。我乐思,培养学生从整体入手,借助时间词,运用提取关键信息的策略,从整体上把握课文内容,学习作者组织材料的方法,为概括主要内容作铺垫。我会问,是“四元五环”课题研究确立的重要环节,也是培养学生思考力,创新力的一种有效途径。】

二、教学过程:

(一)问题导学

1.导入:每个人都有一个多姿多彩的童年,在这个多彩的童年里,一定会有许多事情是值得我们回忆的,今天就让我们学习一篇关于童年趣事的课文——《表里的生物》。(板书:表里的生物)

2.质疑解题:读课题,你有什么疑问?(梳理问题,如:是谁的表?表里的生物是什么?表里为什么会有生物?)

3.认识作者。(冯至,原名冯承植,现代诗人、学者。鲁迅曾称赞他是“中国最为杰出的抒情诗人”)

【设计意图:以问题导入新课,引导学生初步质疑,激发学生的学习兴趣。】

(二)研读感悟

1.学习生字,自读课文

(1)检查预习情况。

归类识词,寻找表里的生物。

出示:狗吠 蝉鸣 蟋蟀 蝎子 蝈蝈

清脆 嘀嗒 玻璃 丑恶 恐怖

①读词。引导学生发现第一组词语的共同点——都包含了“活的生物”。

②交流作者寻到的表里的生物是什么?

③联系实物图片和文中词语“蜇人”“丑恶”“恐怖”认识蝎子。

④读准拟声词“嘀嗒”。

⑤指导正确书写“蟋蟀”“玻璃”。

(2)默读课文,说说课文主要写了一件什么事?

①引导学生快速浏览课文,画出表示时间的词,并围绕课题说一说在这个时间点上发生了什么事?

预设:这些词有“小时候、一天、过了许多天、此后、后来”。

小时候 好奇:为什么怀表会发声?

一天 猜想:表里有生物。

过了许多天 打开怀表,有个小尾巴摆来摆去。

此后 印证猜想:表里有蝎子。自己解答新的疑问。

后来 见人就说表里有蝎子,再后来就不说了。

②启发思考:随着时间的变化,“我”的心情发生了哪些变化?默读课文,圈画关键词。

预设:好奇——痛苦——高兴——愉快

③引导概括:结合这一系列的变化,说一说课文讲了一件什么事。

预设:《表里的生物》讲述了作者儿时对父亲的怀表为什么会发声产生了疑问,猜想有个生物被关在父亲的表里。有一天,父亲打开怀表,怀表中摆动的机件和父亲的解说让他的猜想得到印证,并由此产生新的疑问:为什么要把蝎子放在表里?最后,他用想象的方式回答了自己的疑问。并且他见人就说表里有蝎子,再后来就不说了的故事。

【设计意图:检查《预习单》的同时,鼓励学生用多种方法识记生字、理解词语,体现学生学习的主体性、主动性和自觉性,提高学生的自学能力,培养学生爱识字、爱写字的兴趣。本文的段落较多,对文章内容的概括分步进行,先引导学生勾画出表示时间的词语,再联系课题,概括在这些时间点上发生的事情,借助板书这个抓手梳理概括文章大意。】

(三)合作探究

1.深入学习,追根求源

童年时期的冯至是如何探索怀表寻找到表里的蝎子的呢?请同学们以四人小组合作探究的方式,共同完成思维导图,了解我探索怀表的全过程。

(1)小组合作完成思维导图。

(2)呈现思维导图,组织交流。

提示1:找出文中的相关语句完善思维导图。

要点:

我那时以为凡是能发出声音的,都是活的生物。怀表没有生命,怎么能自动发出和谐的声音?表里边一定有一个蝉或虫一类的生物被父亲关在表里。为什么会蒙着一层玻璃?因为表里面有一个活的生物,为什么把可怕的蝎子放在好的表里面?也许因为这里的蝎子有好听的声音。

提示2:指名朗读第1自然段。围绕思维导图第一条组织讨论,作者是如何说明“凡是能发出声音的,都是活的生物”这个观点的

要点:用具体的事例说明,从早晨到晚上,从夏天到秋天,从可以自己发声到别人帮助下发声的事例。

小结:丰富的事例让这个观点在我心中根深蒂固。

提示3:默读文章剩下的部分,组织讨论在探索过程中,我的猜测和结论是如何得来的

要点:结合听表、看表的体验。

(3)伴随着听表、看表的体验,我渐渐揭开表里生物的神秘面纱,结合思维导图,说说我探索怀表,寻找表里生物的故事。学生自由说,全班交流。

2.结合事例,表达观点

在探索的过程中,你发现“我”是一个怎样的孩子?再次默读课文,找一找能够论证你观点的语句,批注你的感受,同桌之间讨论一下。

心理描写

①师:找之前,老师提示一下,这篇文章是以第一人称的方式写的,所以文中有很多的心理描写,同学们可以先找一找文中有哪些心理描写。

预设:第1自然段:心理独白 :“鸟叫、狗吠、蝉鸣、虫唱、钟声、弦声”

出示第1自然段:小声读一读这一自然段中让你感受最深的地方,读完与同桌交流一下。

师:这些生活中的细微声音,有早晨有晚上的,有夏天有秋天的,有钟楼有街心的,留心生活的“我”却知道得这么清楚,真是个善于观察的孩子啊。(板书:善于观察 爱思考)

②其实文中还有一处也说明了我非常善于观察,看东西非常仔细呢。找找看。

预设:第11自然段:对美丽世界的细腻描写,也说明“我”善于观察

师:在“我”眼中,自然界的万事万物都是有生命的,一个机械的表看起来都是那么美丽、好看啊。因为善于观察,才会写得如此细腻啊!

③继续交流,你还找到了哪些心理描写?

预设:

第9自然段:“不许动”,里边该是什么东西在响呢?我对于它的好奇心一天比一天增加。树上的蝉,草里的虫,都不会轻易被人看见,我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧,这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

第17自然段:我吓了一跳,蝎子是多么丑恶而恐怖的东西,为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢?但是我也感到愉快,证实我的猜测没有错:表里边有一个活的生物。

第19自然段:“我”问父亲为什么把那样可怕的东西放在这么好的表里,父亲没有回答,我只想:大半因为它有好听的声音吧。但是一般的蝎子都没有这么好听的声音,也许这里边的蝎子与一般的不同。

师:这三段话是同一时间段的吗?

预设:第一段话是“我”不知道表里有什么东西时产生的猜测;第二段话是作者已经知道表里有什么东西,进一步追问蝎子为什么会在表里;第三段话是作者已经知道蝎子为什么会在表里,心里对蝎子产生的美好想法。说明他一直在思考。

师:第一个想,是“我”证实之前的猜测;证实猜测后依然在思考;猜测证实后,“我”又有了美好的想法。原来,我一直在深入地思考、追根求源呢。让我们通过朗读,再来一起感受下作者深入的思考过程。

小结:心理描写夹杂在叙事之中,就像与人倾心交谈自己童年的一件难忘的趣事,所以让我们真切地感受到了小作者的内心世界,和他共同感受童年的天真无邪。

【设计意图:让学生联系全文内容,寻找具体事例,抓住人物心理描写,旨在引导学生合作探究对“我”有更深刻的认识。这样的阅读会给孩子开放的空间,让他们的思维活跃起来,学会在阅读过程中,不但会提炼观点,还能用事实印证自己的观点,并力求清晰地表达出来,从而获得对人物全面而客观的认识。】

(四)内化吸收

1.结合课文,用自己的话说一说“表里的生物”其实指的是什么。(表里的各种精密的元件)

2.作者结尾说“这样的话我不知说了多久”,其实表里根本没有生物,作者为什么会这么说呢? “也不知道到什么时候才不说了”,作者又为什么不说了?

“我”当时还小,以为是表里的生物发出的“嘀嗒,嘀嗒”的声音,并天真地相信了爸爸的话,以为有一个小蝎子在表里。后来渐渐长大,“我”明白了钟表的原理,于是不说了。

3.出示阅读提示:写这件事,作者要表达的又是什么呢?小组合作讨论。

4.小组讨论,组织交流。

预设:

(1)童年之趣:童年的天真快乐

师:冯至写《表里的生物》就是想回忆曾经真正感受到的快乐。

(2)科学精神:为了表现“我”的探索的科学精神

【设计意图:探究文章作者一个成年人视角,回忆小时候一段生活经历的原因。在激发学生培养自己善于观察、勤于思考的习惯和不断探索精神的同时,珍惜童年美好的时光。】

(五)运用创造

1.回顾课题,理解结尾。

作者回忆的童年的发现,虽然这样的发现或许是那样的可笑,但却是作者记忆中的珍宝。

出示:“这样的话我不知道说了多久,也不知道什么时候不说了。”你有过这样的经历吗能和同学们一起分享吗?

(1)了解“这样的话”在文中的具体所指,回忆自己童年中说过哪些“这样的话”。

(2)探讨“不说了”的原因,师生小结。(因为长大后的“我”觉得当时自己太幼稚了,现在已不知不觉长大,可再也无法回到童年了。作者并不只是在记录一件童年趣事,而是怀念那段以为表里藏着小蝎子的童年时光。)(板书“怀念童年”)。

(3)齐读结尾,读出怀念。

2.引导学生联系生活实际,回想自己是否也说过类似的话,并和同学进行交流。

预设1:我小的时候问过“我是从哪里来的?”大人的回答各不相同,千奇百怪。因为小时候爱看《西游记》,所以我选择了相信“我是观音菩萨送来的”这一答案。长大了,知道这不是真的,也就不说了。

预设2:因为喜欢奥特曼,我常常在家披上斗篷或被单之类的东西,说:长大了我也会变成超人。现在想来,充满童趣,但并不现实,也就不说了。

【设计意图:阅读过程中,有意识地挖掘教材中的精彩片段、典型事例,为写作积累素材。这不仅能激发学生的写作兴趣,还能调动学生创造性研读课文的积极性,将课内和课外相结合。通过交流让学生体会:每个孩子在童年时代都会有对未知世界的好奇和想象,童年过去,既有对长大的期待,又有告别童年的不舍,其中的滋味需慢慢品味。】

三、课堂小结:

这节课我们通过抓住人物的心理描写,圈画关键词,并将这些句子联系起来进行思考,全面深入地感受到作者是一个有好奇心、爱思考、善于观察的孩子,这样的品质对作者今后的人生起到了巨大的作用。因此,我们也要善于观察生活,从生活中发现问题并不断思考,从而成就自己的人生。

四、课外拓展:

(一)写法迁移:

课文的结尾写道:“这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。”你也有过类似的经历吗?尝试写一写。

温馨提示:抓住人物的语言、心理等方法进行描写,让人物跃然纸上。

(二)群文阅读,感悟成长

拓展阅读《彩色的鸟》《猫儿眼》,与《表里的生物》进行比较,有什么共同点?(可以从“文章主题”“人物形象”等方面比较)

彩色的鸟

冯至

在热带地方是不难看见羽毛美丽的鸟的,但是在北方,在我的家乡,最普通的鸟儿只是喜鹊、鸽子、乌鸦、麻雀。你们想,这些鸟儿不是灰色的,就是黑色的,不然就是白色的, 它们的羽毛怎么会十分美丽呢 但是我一打开我的图画书,就不同了,里边的鸟儿有蓝色的、绿色的、紫色的、白色的……,它们真是美丽呀,若在我的笼子里哪怕是只养这么一只,我已经心满意足了。

可是,笼子里边只有麻雀,屋檐底下只有鸽子窝。一天,还有一个人送我一只乌鸦,长得那样丑,声音那样难听;母亲说,把它放了吧,我还有一些舍不得,天天饲养着这类鸟儿,有多么单调。

我问父亲:“书上的彩色的鸟儿我们这里怎么都没有呢 ”

父亲说:“它们在这里不适宜生存。”

“不适宜生存”,我却有些不懂,什么叫做不适宜生存呢

父亲继续说:"水里的鱼不能在陆地上生存,空中的鸟不能在水里生存。冬天若是把你放在一个冰冷的房子里,你就会冻出病来,这都叫做不适宜生存。南方的彩色的鸟儿都惯于温暖,所以不喜欢飞到我们这个冷的地方来。”

我听着,似懂非懂。我只是更思念彩色的鸟,但是彩色的鸟怎么也飞不到我们的天空,我想,彩色的鸟既然没有,我就要制造彩色的鸟,母亲能够把衣服染成蓝色、红色、绿色,我为什么不把我的麻雀也染成蓝色、绿色、红色呢!一天,母亲在染衣服,我就把各样的颜色都偷偷的留起来一点儿,在一个午后,我把麻雀从笼子里拿出来一个染一个,有的染蓝的,有的染成彩色的,一切都按照我的心意,染完了一个,觉得比图画上画得还好看些,心里很高兴。我自言自语地说;“我们这里也有彩色的鸟了。”

第二天一睁眼,就想去看那些彩色的鸟。但是走到笼前一看,已经有三只鸟死了,等到下午,又死了几只。最后只剩下一只还活着。这只是没有全身染遍了颜色,我只在它的腿上染了一点红。我看着这些活泼泼的鸟一个一个地死去,很懊丧,我只好把它们埋在房后地空地里。忙了一天,到了晚上,我才得休息。同时我自己想:“无论如何,我是有过彩色的鸟了,可惜它们这么快地就死去了。大半这就是父亲所说地道理吧,彩色地鸟儿在我们这里不适宜生存。”

猫儿眼

冯至

母亲有一个戒指,上面镶着一颗宝石,和猫儿的眼睛一样,我问母亲:“这是什么石 ”

母亲说:“这是猫儿眼。”

当时我很不喜欢这颗猫儿眼。哪有眼睛只有一只的呢 母亲说:“这种宝石虽然不很贵,但是大小一样的一对,也不很容易配。”

“那么,”我说,“我宁愿意爱猫的真眼睛,它们总是一对,不大不小,完全一样。它们的瞳孔又会变化。谁爱这样的死东西呢。”母亲笑着不理会我,从此我就爱看猫的眼睛。尤其是那变来变去的瞳孔,早晨和晚上是圆的,正午就变成一道线。

“你手上的猫儿眼有这样有趣的变化吗 ”

母亲笑着,先是不回答我,随后说一声:“没有。”我更觉得得意了。

在没有灯的黑暗的屋子里,我常常一不留神,就碰到桌子上,凳子上,猫儿却是跑来跑去,它从来没有碰到过。有一回它在最黑暗的地方捉到了一个老鼠。

“你的猫儿眼有这样好的眼力吗 ”我又刁难母亲。

母亲更没有法子回答了,我更得意了。同时我心里想:“母亲,你把你的猫儿眼戒指扔掉罢,就是不扔掉,也要收起来才好。”但我不敢说出口来,只是感到骄傲,母亲的手指上的猫儿眼,既是只,又没有变化,又看不见老鼠,哪里有真的猫眼睛好呢 从此我就因为眼睛而更爱我的猫了。

经过几个月,一天早晨,有人来告诉我说:不知为什么我的猫死了。有人说是病死的,有人说是被邻家的狗抓死的。我不管死的理由,急急忙忙跑到死猫的身边。我看它卧在廊檐下-动也不动。眼皮垂下来,再也看不见它的一对大圆眼睛了。我想,眼皮把这一对眼睛蒙住了,我若扒开它,这对眼睛一定还是那样美,我还可以向母亲骄傲。但是我把眼皮一扒开, 哪里还有眼睛,简直像是两团用灰土和成的泥被涂在那里。

这一瞬间,我哭了。我跑到母亲那里,我什么话也说不出,我望着母亲手指上的猫儿眼仍旧放着光彩,一点儿也没有变,我几月的自得,几月的骄傲,一时都消散了。

阅读后完成表格:

《彩色的鸟》 《猫儿眼》

文章主题

人物形象

【设计意图:从课文出发,提供同一作者,又稍有拓展的课外阅读文本整合教学,从读一篇文章到读一个故事,从读一个故事到读一个作家,形成以课文为中心向周围呈辐射式阅读的方式,学以致用,课内得法,课外得能。走进作家冯至,不仅帮助学生提升阅读量,也为进一步做好初小衔接打好基础。】

第二课时

一、合作学习,深入交流

1.小组合作学习,思考:

(1)“表里的生物”是什么?它有什么特别之处?

(2)文中有很多处对话描写,用横线画出来。

(3)研读父子之间的对话,说说文中的“我”是个怎样的孩子? 说说理由。

2.学生自学,教师巡回指导。

3.师生交流自学情况。

(1)首先请同学们来谈谈第一个问题。

(2)学生交流。教师相机出示课件。

课件出示:“表里的生物”的特别之处:

我的面前立即呈现出一个美丽的世界:蓝色的、红色的小宝石,钉住几个金黄色的齿轮,里边还有一个小尾巴似的东西不停地摆来摆去。这小世界不但被表盖保护着,还被一层玻璃蒙着。

二、研读对话,角色朗读

1.师:在证实表里的生物是什么时,我和父亲进行了一番怎样的对话?从文中摘录相关的语句。

2.师生分角色朗读:第12-19自然段对话描写

3.追问中品悟“我”不断探索、思考的人物形象

预设:“我”连问了三个“为什么”,追问父亲,说明“我”是个不断探索、追根求源、乐于探究的孩子。

生黑板板书:不断探索/乐于探究/充满好奇心

4.文中还有哪些地方表现“我”小时候的强烈的好奇心,作者选用了哪些事例呢?

出示:我想:表里边一定也有一个蝉或虫一类的生物吧,这生物被父亲关在表里,不许小孩子动。

越不许我动,我越想动,但是我又不敢,因此很痛苦。

我看得入神,唯恐父亲再把这美丽的世界盖上。

这样的话我不知说了多久,也不知道到什么时候才不说了。

师:通过写父亲和“我”的对话,在连续的追问中,一个不断探索、乐于探究的孩童形象跃然纸上。

小结:同学们,你们通过探究“我”的心理、品读“我”的语言,看到了一个善于观察、乐于思考、天真可爱、不断探索的孩子。

5.写法迁移:根据提示任选一个场景进行描述,运用人物的语言、心理描写进行写法迁移。

镜头一:上课铃响了,只见老师拿着一叠试卷走进了教室……

镜头二:马上要上场比赛了……

三、课外拓展,积累知识

钟表为什么会发出嘀嗒的声音?

这要从机械钟表的擒纵机构说起,如果仅仅是让上满发条的表自由走起来,那么很快就会变成飞表,指针飞跑,无法计时,所以机械钟表都要有一个擒纵机构(一种机械结构),由钟摆或摆轮来一格一格释放齿轮,这样才能计时。嘀嗒声就是擒纵机构一格格走的声音。

板书设计:

板书设计:

16表里的生物

我————父亲的表

心理描写 语言描写

善于观察 富有探究精神

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐