部编版语文选择性必修下1,1《氓》课件(共133张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版语文选择性必修下1,1《氓》课件(共133张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-08-15 10:44:26 | ||

图片预览

文档简介

(共133张PPT)

第一单元

1 氓 离骚(节选)

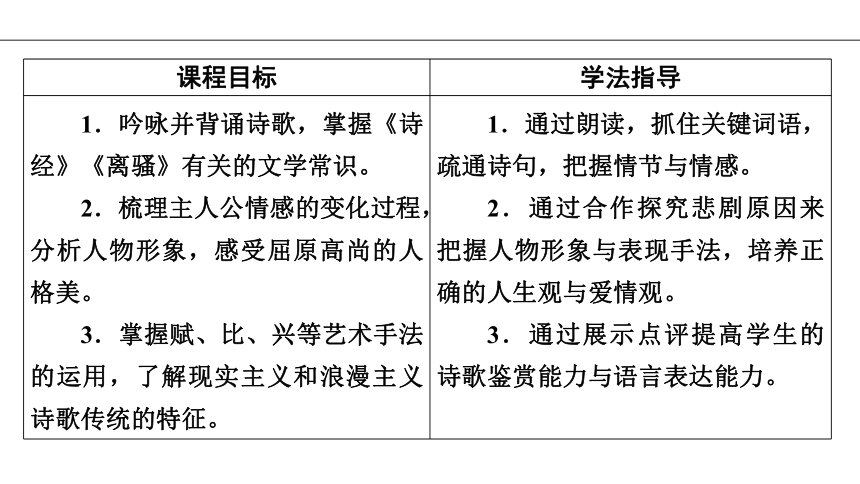

课程目标 学法指导

1.吟咏并背诵诗歌,掌握《诗经》《离骚》有关的文学常识。 2.梳理主人公情感的变化过程,分析人物形象,感受屈原高尚的人格美。 3.掌握赋、比、兴等艺术手法的运用,了解现实主义和浪漫主义诗歌传统的特征。 1.通过朗读,抓住关键词语,疏通诗句,把握情节与情感。

2.通过合作探究悲剧原因来把握人物形象与表现手法,培养正确的人生观与爱情观。

3.通过展示点评提高学生的诗歌鉴赏能力与语言表达能力。

预习 语言建构与运用

作者简介

《诗经》是我国最早的诗歌总集,原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇,分为“风”“雅”“颂”三大类。“风”有15国风,共160篇,大都是民间歌谣(它是《诗经》的核心内容);“雅”分大雅、小雅,共105篇,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,共40篇,是宗庙祭祀的乐歌。《诗经》是我国现实主义诗歌创作的源头,其思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深远的影响。

[资料助读]

屈原(约前340—前278),名平,字原。战国时期楚国人。杰出的政治家,我国第一位伟大的爱国主义诗人。他开创了诗歌从集体歌唱到个人独立创作的新纪元,是我国浪漫主义诗歌的奠基人。他创立了“楚辞体”,代表作品有《离骚》《天问》《九歌》《九章》《招魂》《远游》《 居》《渔父》等。其作品洋溢着对楚地楚风的眷恋和报国为民的热情,文字华丽,想象奇特,比喻新奇,内涵深刻。

写作背景

《氓》:春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们的头脑中,礼教在民间的束缚力远不如后期的封建社会那么强大。春秋时期,随着私有财产的不断积累和男权社会的进一步发展,爱情不自由和男女不平等程度逐渐加深。男权社会使女性在经济上、政治上都处于附属地位。在她们狭小的生活天地中,生活幸福与否全寄托在丈夫身上,因此时有悲剧发生。《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女方造成的巨大创伤。

《离骚》:屈原生活在时代大动荡、社会大变革的战国中后期。当时,新兴地主阶级与奴隶主贵族集团的残余势力,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治、举贤授能、除残去秽、励精图治。这就突破了贵族集团的局限,触犯了他们的利益。楚国贵族集团中的顽固派不断打击和排挤屈原,使屈原一生为之奋斗呼号的政治理想不能实现。于是,屈原就用诗歌倾吐自己忧愁幽思和缠绵悱恻的情绪。

相关知识

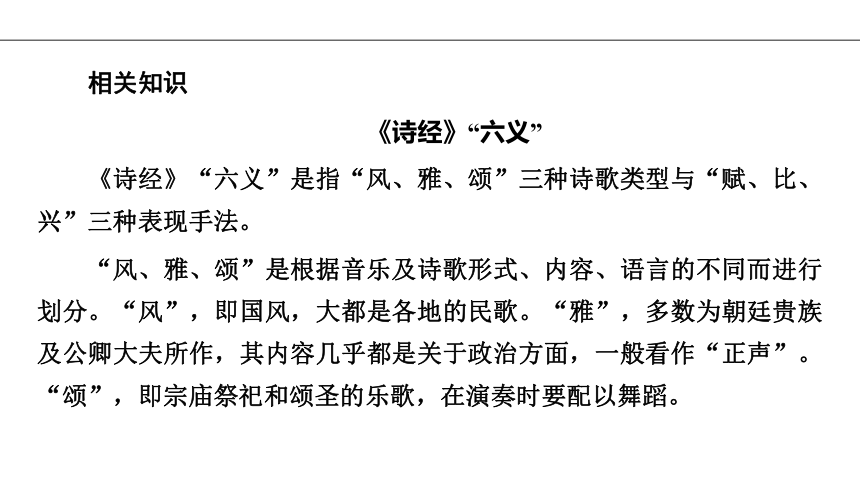

《诗经》“六义”

《诗经》“六义”是指“风、雅、颂”三种诗歌类型与“赋、比、兴”三种表现手法。

“风、雅、颂”是根据音乐及诗歌形式、内容、语言的不同而进行划分。“风”,即国风,大都是各地的民歌。“雅”,多数为朝廷贵族及公卿大夫所作,其内容几乎都是关于政治方面,一般看作“正声”。“颂”,即宗庙祭祀和颂圣的乐歌,在演奏时要配以舞蹈。

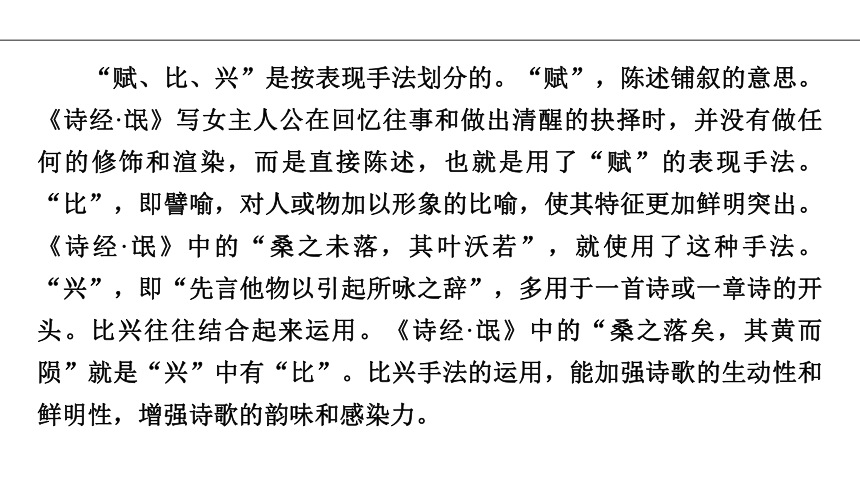

“赋、比、兴”是按表现手法划分的。“赋”,陈述铺叙的意思。《诗经·氓》写女主人公在回忆往事和做出清醒的抉择时,并没有做任何的修饰和渲染,而是直接陈述,也就是用了“赋”的表现手法。“比”,即譬喻,对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。《诗经·氓》中的“桑之未落,其叶沃若”,就使用了这种手法。“兴”,即“先言他物以引起所咏之辞”,多用于一首诗或一章诗的开头。比兴往往结合起来运用。《诗经·氓》中的“桑之落矣,其黄而陨”就是“兴”中有“比”。比兴手法的运用,能加强诗歌的生动性和鲜明性,增强诗歌的韵味和感染力。

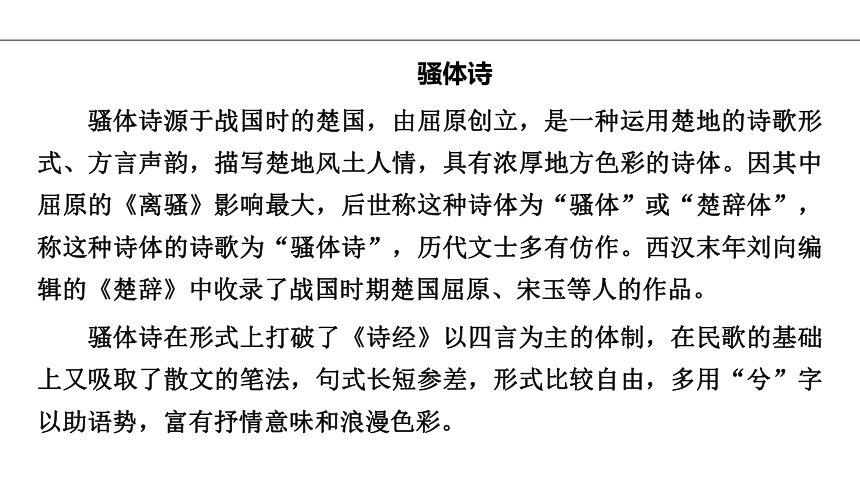

骚体诗

骚体诗源于战国时的楚国,由屈原创立,是一种运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚地方色彩的诗体。因其中屈原的《离骚》影响最大,后世称这种诗体为“骚体”或“楚辞体”,称这种诗体的诗歌为“骚体诗”,历代文士多有仿作。西汉末年刘向编辑的《楚辞》中收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品。

骚体诗在形式上打破了《诗经》以四言为主的体制,在民歌的基础上又吸取了散文的笔法,句式长短参差,形式比较自由,多用“兮”字以助语势,富有抒情意味和浪漫色彩。

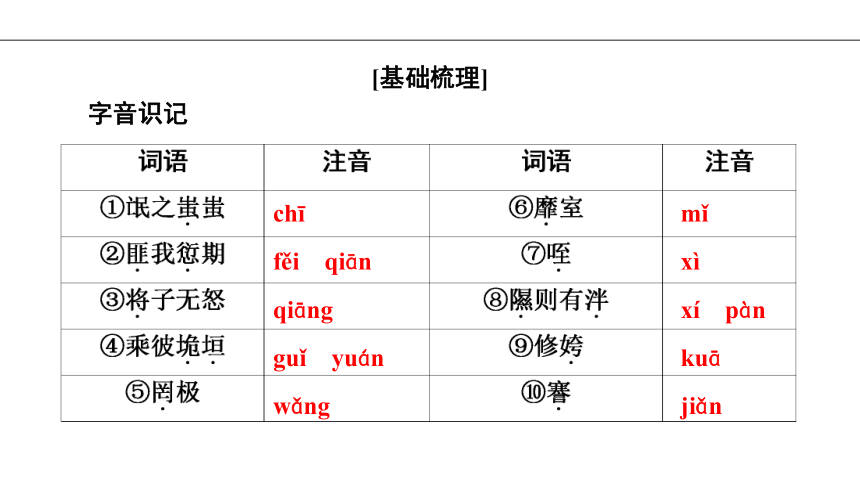

字音识记

[基础梳理]

chī

fěi qiān

qiāng

guǐ yuán

wǎng

mǐ

xì

xí pàn

kuā

jiǎn

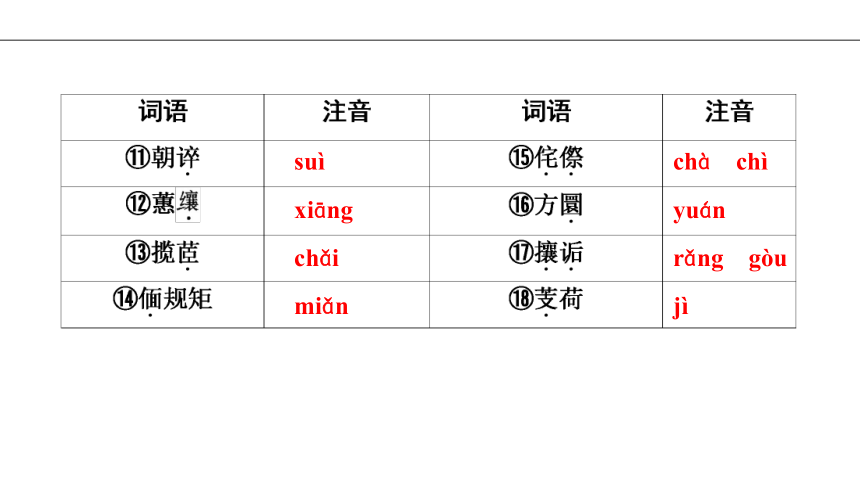

suì

xiāng

chǎi

miǎn

chà chì

yuán

rǎng gòu

jì

通假字

1.无食桑葚( )

【答案】“无”同“毋”,不要

2.犹可说也( )

【答案】“说”同“脱”,摆脱,脱身

3.隰则有泮( )

【答案】“泮”同“畔”,边,岸

4.扈江离与辟芷兮( )

【答案】“辟”同“僻”,僻静,幽静

5.来吾道夫先路( )

【答案】“道”同“导”,引导

6.偭规矩而改错( )

【答案】“错”同“措”,举措

7.何方圜之能周兮( )

【答案】“圜”同“圆”,圆凿

8.进不入以离尤兮( )

【答案】“离”同“罹”,遭受

9.芳菲菲其弥章( )

【答案】“章”同“彰”,明显

【答案】(1)名词,心意 (2)名词,恩德

【答案】(1)名词,心意 (2)名词,恩德

(3)名词,车,兵车。包括一车四马

(4)量词,shèng,用于计算车、马、舟等

【答案】(1)qiāng,动词,愿,请 (2)jiāng,动词,扶持,扶助 (3)jiàng,名词,将领,带兵的人

【答案】(1)动词,说,说话 (2)助词,无实义

(3)名词,言论,诗中指预兆

【答案】(1)介词,把 (2)连词,表示后一行动是前一行动的目的 (3)介词,拿,用 (4)与“为”连用,把……当作 (5)动词,与“为”连用,认为

【答案】(1)副词,互相 (2)动词,察看,观察

【答案】(1)代词,这件事 (2)助词,主谓之间,取消句子之独立性 (3)助词,定语后置的标志

【答案】古义:民。今义:流氓。

【答案】古义:到达。今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

【答案】古义:把……当作(看作)。今义:认为。

【答案】古义:荒唐。今义:水势大;形容广阔或壮大。

【答案】古义:善于取巧。今义:细致,精巧,多用于工艺品或诗文、书画。

【答案】古义:改变措施。今义:改正错误。

【答案】古义:(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思。今义:生活贫穷,经济困难。

【答案】古义:随流水消逝。今义:因灾害或政治原因而被迫离开家乡或祖国。

【答案】古义:古时候。今义:迷信指人生的前一辈子。

【答案】古义:高耸的样子。今义:形容山势高耸;十分危险,快要倾覆或灭亡。

【答案】古义:修长的样子。今义:形容色彩繁杂。

【答案】(1)名词作状语,夙,在早晨;夜,在夜晚

(2)名词作动词,束缚、约束

(3)名词作动词,合群

【答案】(1)形容词作名词,贫苦的生活 (2)形容词作动词,哀伤 (3)形容词作动词,崇尚,爱好 (4)形容词作名词,正直 (5)形容词作动词,推崇 (6)形容词作动词,加高 (7)形容词作动词,加长

【答案】数词作动词,有时二,有时三。意思是反复无常,感情不专一

【答案】(1)为动用法,为……而死 (2)使动用法,使……回转 (3)使动用法,使……缓行 (4)使动用法,使……游

文言句式

1.判断句

(1)匪来贸丝,来即我谋( )

(2)匪我愆期,子无良媒( )

【答案】(1)无标志性判断句 (2)无标志性判断句

2.被动句

(1)謇朝谇而夕替( )

(2)虽体解吾犹未变兮( )

【答案】(1)“替”含被动意味,“夕替”意思是晚上被贬黜

(2)“解”含被动意味,“体解”意思是被肢解

3.倒装句

(1)氓之蚩蚩( )

(2)秋以为期( )

(3)二三其德( )

(4)不吾知其亦已兮( )

(5)高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离( )

【答案】(1)定语后置句,即“蚩蚩之氓”

(2)宾语前置,即“以秋为期”

(3)主谓倒装,即“其德二三”

(4)宾语前置,“不吾知”即“不知吾”,意思是不了解我

(5)定语后置,“岌岌”做“冠”的定语,意思是高高的;“陆离”做“佩”的定语,意思是长长的

探究 思维发展与提升

氓

结构图解

[整体梳理]

主旨探微

本诗从一个女子自述的角度,讲述了她从恋爱到结婚,再到被遗弃的婚恋悲剧,展现了女子从沉醉到清醒、从悔恨到坚定的心理变化过程,表达了女子对始乱终弃的“氓”的怨恨和批判,深刻地反映了当时妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望。

离骚(节选)

结构图解

主旨探微

诗人通过自述身世、品质,因洁身自好、坚持正道而受到小人的猜疑和造谣中伤,处于被君主疏远的困厄处境,表达了诗人即使在恶劣的环境中,也决不向黑暗势力妥协、决不改变自己高尚操守的思想感情。

氓

1.这首诗是按照什么线索来叙述故事的?

[提示]诗歌采用第一人称“我”,按照“恋爱—婚变—决绝”的情节线索来叙述故事。前两章写女主人公和氓由恋爱到结婚的过程;第三、四、五章叙述婚后生活,其中第三章追述自己误落情网,第四章指责婚后氓对她的折磨,第五章诉说被抛弃后娘家兄弟对她的冷酷讥笑;最后一章描写了今昔对比的怨恨和痛苦。

[文本深读]

2.分手后,女主人公对这个薄情的丈夫是什么样的态度?“反是不思,亦已焉哉”反映了她怎样的性格特点?

[提示]决绝地分手。“反是不思,亦已焉哉”反映出她清醒、刚烈的性格特点。

3.在女主人公的回忆中,三处写到淇水,伴随女主人公爱情始终,展现了女主人公内心怎样的情感变化?

[提示](1)恋爱:送子涉淇,至于顿丘。(沉醉爱河)热情,幸福。

(2)婚变:淇水汤汤,渐车帷裳。(心如帷裳)怨恨,沉痛。

(3)分手:淇则有岸,隰则有泮。(回头是岸)清醒,刚强。

4.结合时代背景说一说造成女主人公婚姻悲剧的原因是什么。

[提示]在当时的社会背景下,妇女是没有婚姻平等权利的。《氓》中男女主人公虽然是自由恋爱,但还是以悲剧结束。女主人公起早贪黑地劳作,但氓却嫌弃她日渐衰老的容颜。正如女主人公所叹息的“于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也”。这强烈的呼喊是对不公平的社会的强烈谴责与抗议。先秦时“父母之命,媒妁之言”是正统所遵循的礼教,既然女主人公敢于打破它,那她后来被遗弃的悲剧命运就自然成为这股势力发起进攻的有力武器。

在男权社会中,女性在经济上、政治上都处于附属地位,她们生活的天地狭小,生活的幸福与否全寄托在丈夫身上。如果遇上一个对感情、对家庭不负责任的丈夫,那她的悲剧是不可避免的。

5.《氓》中女主人公与丈夫离异后会不会再有幸福生活?请谈谈你的看法。

[提示](观点一)我认为她会再有幸福生活。《氓》中的女主人公是一个坚强专情、辛苦操持家务的女性,但她又不像一般被遗弃的女子那样软弱,而是非常刚烈、清醒、决绝。这样的好女子千里难寻,肯定会遇到懂得珍惜她的人,诗中的“氓”用情不专,不懂珍惜,早晚会有他后悔的一天。所以女主人公与丈夫离异后,会有幸福的生活。

(观点二)我认为她不会再有幸福生活。中国有一种传统观念——嫁鸡随鸡,嫁狗随狗。古代女子的独立性是非常差的,虽然女主人公很能干,但这种依附依然存在。离异后,她的生活怎么办?她能养活自己吗?没有了物质基础,幸福从何谈起呢?鲁迅先生在《娜拉走后怎样》这篇文章中,既肯定了娜拉渴望独立的意识,也不回避现实存在的问题,即“娜拉出走以后”的生活该怎么办?同样,女主人公与丈夫离异后,也将面临一系列现实的生存问题。

离骚(节选)

1.“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。”在行文中有何作用?

[提示]过渡。它引出楚王不举贤用能、不珍惜时间,行将灭亡的道理,开启下文,抒发爱国忧国情怀。

2.第3节中,诗人为什么“太息”“掩涕”?前两句在文中起什么作用?

[提示]诗人是因为“哀民生之多艰”,即同情人民生活艰难。这两句承上,形象地概括了诗人忧国忧民的博大情怀,给我们塑造了一位“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的诗人形象。

3.本诗语言具有哪些特色?请举例说明。

[提示]《离骚》是我国最早的浪漫主义诗歌杰作,想象瑰丽、奇特,运用比喻、对偶等修辞格和象征等手法,使语言生动形象,节奏鲜明,富有感染力。

首先,大量运用了比喻、象征的手法。如:①既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。(“蕙 ”“揽茝”比喻自己的美德)②怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。(“灵修”,神圣,喻指君王。“众女”喻指许多小人。

“蛾眉”喻指高尚德行)③背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。(“绳墨”喻指准绳、准则)④鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?(鸷鸟不群,方圜不能相合,比喻君子不能与小人同流合污)⑤进不入以离尤兮,退将复修吾初服。(“初服”比喻原先的志向)⑥制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。(“制芰荷”“集芙蓉”比喻自己要保持芳洁与美好)

其次,运用了对偶的修辞手法,如“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”等,将“兮”字去掉,对偶之工与唐宋律诗对仗无异。

再次,全诗以四句为一节,每节中又由两个用“兮”字连接的若连若断的上下句组成,加上固定的偶句韵,使全诗一直在回环往复的旋律中进行,具有很强的节奏感。

4.《离骚》塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

[提示]《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。

首先,他有着突出的外部形象特征。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。这个形象,是中华民族精神的集中体现,两千多年来给了无数仁人志士以品格与行为的示范,也给了他们以力量。

5.屈原为了自己的政治理想,最后抱石沉江,你赞成这一举动吗?

[提示](观点一)可以理解。作为那个时代的文人,即便他出身贵族,他和君王仍是附庸和主人的关系,他的理想只有在君王的赏识并支持下才能实现,他高洁的节操只有君王帮他力排众议时才能保持,当君王不赏识他,不支持他,他便失去了支撑他的柱石,若不想改节,不想改变自己,那么,他只有走这一条路。我想屈原走向这条不归路是无奈的,并不是他真心所愿。

(观点二)不赞同。屈原虽遭楚王放逐,但楚国人民并没有抛弃他,是他自感面君无望,心中的理想无法实现,才抱石沉江,这其实是文人心理脆弱的表现。他应坚强地活下来,活着便有希望。

【答案】B

【解析】遂:如愿。

[随堂小练]

【答案】D

【解析】A.游目,放眼观看。古今意义相同。穷困,古义:(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思;今义:生活贫穷,经济困难。B.宴,古义:快乐;今义:宴会。陆离,古义:修长的样子;今义:形容色彩繁杂。C.小人,古义:士兵;今义:指人格卑鄙的人。工巧,古义:善于取巧;今义:细致、精巧(多用于工艺品或诗文、书画)。D.苗裔,远代子孙。清白,纯洁,没有污点。

3.下列各项中,没有通假字的一项是 ( )

A.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰

B.固时俗之工巧兮,偭规矩而改错

C.何方圜之能周兮,夫孰异道而相安

D.佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章

【答案】A

【解析】B.“错”同“措”。C.“圜”同“圆”。D.“章”同“彰”。

4.下列有关文学常识的说法,不正确的一项是 ( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇,古时也称《诗三百》。它和乐、射、御、书、数一起被称为“六艺”。

B.“风”“雅”“颂”是《诗经》的三大类;“赋”“比”“兴”是《诗经》的表现手法。后人把其合称为“六义”。

C.我国文学史上向来把“风”“骚”并称。“风”是指《诗经》中的“国风”;“骚”是指屈原的代表作《离骚》。“风骚”是我国诗歌史上现实主义和浪漫主义两大优良传统的源头,后代用“风骚”泛指文学。

D.“风”指十五国风,大多为民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。

【答案】A

【解析】“六艺”有两种解释:①指六种科目,礼(礼仪)、乐(音乐)、射(射箭)、御(驾车)、书(识字)、数(计算);②指六种儒家经书,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《诗经·氓》中,用赋的手法写男子向女子求婚的句子是:_____________,_____________。______________,______________。

(2)《诗经·氓》中描写女主人公热恋时见到氓时高兴的诗句是:______________,______________。

(3)《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是:______________,______________。

(4)《离骚》中写自己虽崇尚美德约束自己,多少年仍然遭到贬黜的两句是:______________,______________。

(5)《离骚》中用香草做比喻说明自己遭贬黜是因为德行高尚的两句是:______________,______________。

【答案】(1)氓之蚩蚩 抱布贸丝 匪来贸丝 来即我谋

(2)既见复关 载笑载言

(3)长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

(4)余虽好修姱以 羁兮 謇朝谇而夕替

(5)既替余以蕙 兮 又申之以揽茝

拓展 审美鉴赏与创造

课内素材

《氓》是一首弃妇诗,诗中女主人公的悲剧是古往今来千千万万多情女子共同的悲剧。女主人公热情、开朗,与氓热恋时,一日不见,如隔三秋。婚后,她任劳任怨,一心操持家务,但是岁月催人老,氓嫌弃她年老色衰,对她非打即骂,最终抛弃了她。女主人公悲剧的产生既有男尊女卑不平等的社会因素,也有她在恋爱与婚姻中过于投入感情从而失去自我的个人因素。正如她对世间女子的告诫:“士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!”

[素材采撷]

[适用话题]“情感与理智”“追求平等的爱情”“女性的自立”“婚姻的悲剧”等。

课外素材

屈原诗中的“香草美人”

远古时代的楚地百姓因有用香草祭神祈福和驱邪避凶的习俗,所以香草在楚文化中具有特殊的意义。细读屈原的诗歌,我们不难发现,其中涉及种类繁多的香草,如芰荷、江离、蕙茝、白芷、荃、兰、椒、菊、杜衡等。在屈原的诗作里,我们经常可以看到“香草美人”的意象,比如在大家熟悉的《离骚》中,屈原以“香草美人”来比喻美好的品德和美好的政治制度。“香草美人”为何能与品德、政治联系起来呢?因为在屈原眼中,“香草美人”代表着一切美好与高尚的事物,正如司马迁对其“其志洁,故其称物芳”的评述。

其实,屈原对于“香草”的倾心还表现在他的日常生活中,屈原常把“香草”作为装饰物戴在身上,如“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”;诗人也常与“香草”为伴,饮花露、食落花,如“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。与“香草”对应,屈原笔下的“美人”有种特殊的政治色彩,他将“美人”和美政结合起来,隐喻君王,如“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”“结微情以陈词兮,矫以遗夫美人”等。屈原多以对“美人”的渴慕来比喻对理想的追求,在屈原的笔下,“美人”已不仅仅是某个具体事物,而是承载了诗人复杂情感的载体。从屈原关于“香草美人”的描述和感慨中,我们感受到的不仅仅是诗人的文采魅力,更是他灵魂深处的叩问。

“香草美人”的意象代表着屈原的情感、人格与理想,受到后世诗人的推崇,曹植就将“香草美人”运用到《洛神赋》的创作中,用洛神宓妃象征君王。“香草美人”之所以打动人,还因为它体现了“发愤抒情”的文学传统和士大夫的精神归属。“香草”也好,“美人”也罢,都象征着屈原的独立精神与人格魅力,他的坦荡胸襟、高尚情操和理想信念,早已在人们心中树起了一座丰碑。

[适用话题]“独立精神”“人格魅力”“坦荡胸襟”“理想信念”“家国情怀”等。

导读:古人云:“爱国如饥渴。”又云:“常思奋不顾身,以殉国家之急。”诚哉斯言!爱国报国,是人世间最持久、最笃定的情感,是流淌在每一个人血液之中的使命召唤。古往今来,一代又一代的知识分子践行着这样的使命,从屈原的“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的呐喊,到钱学森归国梦遭到美国政府的阻挠时义正词严的“我的一腔热血只图报国。我的根在中国”的铿锵话语,爱国主义已经成了中华民族的主旋律。“同声相应,同气相求”凝聚起了人民群众“沛然莫之能御”的强大力量。

[群文阅读]

树立广袤视野,厚植家国情怀

亲爱的老师、同学们:

大家好!

各位对管鲍之交的这段佳话一定并不陌生,鲍叔牙大度让贤,齐桓公不计前嫌,管仲倾力付出,共同成就了齐国的霸王之业,而鲍公之举令我最为动容。他知贤、荐贤、让贤,把齐国百姓的利益置于个人荣辱恩怨之上,用斑白的两鬓点亮了友人的事业和齐国的壮阔辉煌。

将国家利益置于个人恩怨之上,背后蕴藏的是鲍公的广袤视野与家国情怀。所谓“生者父母、知者鲍叔”,鲍叔牙对管仲的能力有清晰的认识,管仲在前台一匡天下、尊王攘夷、南征北伐,而鲍叔牙则在背后鼎力相助。表面上看,鲍叔牙确实失去了名垂青史的机会,失去了万人之上的地位,但正如孔子所言,他的谦让让齐国称霸,熄灭了诸侯间的战火,安抚了担惊受怕的百姓。如果没有鲍公之让,诸侯之间会是一地野蛮狼藉,便没有百家争鸣的学术盛景。

由公而私的家国情怀,看似短暂地让鲍公失去了成名的机遇,却为他换来了世代的称赞。

鲍公之礼绵延于中华文化的血脉,五千年悠悠岁月里,我们见证了“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的忠诚执着,领略“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的慷慨豪迈,品味“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的沉痛悲愤,体悟“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的生死托付,敬视“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的视死如归……在无数个他们的心中,个人之利已然轻如鸿毛,国家天下之系乃重如泰山,这是如此袒露着的一个个中华灵魂心系家国的拳拳之心。

时代在进步,但对于这份广袤视野与家国情怀的需要却从未减少。新冠病毒暴发之际,杜富佳奔赴前线一声“让我来”,不惧奉献,尽己所能救死扶伤;老三杜富民作为新入职ICU的一员,始终坚守在抗击疫情的一线岗位;老四杜富强,春节刚过,就跟随战友踏上了国家所需的巡逻路。在人人享受团圆春节的日子里,杜家姐妹放下私利,用行动完美诠释着新时代青年人的家国情怀……这样的例子数不胜数,有的人驻守边疆,用男儿的铮铮热血守护祖国的大好河山;有的人奋战在一线,用坚强之躯扛起了祖国的繁荣昌盛;还有的人默默关怀,相互牵挂、体谅,彼此守望,一寸丹心图报国。

作为新时代的青年,我们有着迥异的人生目标,有着多彩的人生道路,但鲍公之礼却应伴你我始终。透过这次读书会,我想我们都应该学到,将你我之小我融入祖国之大我、人民之大我中,与时代同步伐,与人民共命运,树立广袤视野,厚植家国情怀,方能更好地实现人生价值,升华人生境界。

谢谢大家!

(2020年全国卷Ⅰ高考满分作文)

【赏析】本文作为一篇考场作文,行文极其规整。首先开门见山,作者直接言明最令自己动容的是鲍叔牙之举,并随即阐明自己如此选择的理由是“他知贤、荐贤、让贤,把齐国百姓的利益置于个人荣辱恩怨之上”。接下来对鲍叔牙此人此举进行了更为深入详细的分析,并同时照应题目“广袤视野与家国情怀”。文章联想有度,并且让人体会到了作者深厚的文化积淀和广阔的写作视野。最后作为一篇发言稿,本文颇具对象意识,在文末提出了对自己和同伴的期许,“将你我之小我融入祖国之大我、人民之大我中,与时代同步伐,与人民共命运,树立广袤视野,厚植家国情怀”,以此收束,让文章从小处及大,再由大处及小,开合有度。

鲜衣怒马 报效国家

广西桂林市全州高中 王珏

亲爱的学弟学妹:

你们好!

再过两个月,你们就将以优异的中考成绩迈入理想的高中大门,开启一段新的学习征程。作为即将高中毕业的学长,我想跟你们探讨一下今后的学习和人生。

我们从生下来开始,总是习惯用眼睛向外看他人、看世界,却无法直接完整地向内看清自己。这就需要我们去寻找各种“镜子”,对照检查,绘好人生的“自画像”。古人云:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失;以史为镜,可以知兴废。”可见,不同的“镜子”,可以照见不同的自己,给我们“画好自画像”提供各种借鉴。

如何为自己“画好像”呢?

首先,要准备一面穿衣铜镜,用“鲜衣”装扮我们的外在形象。

爱美之心,人皆有之,青年应有自身的朝气蓬勃。“精色内白,类任道兮”,是屈原笔下橘的美好形象;“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”是周瑜的雄姿英发;“鲜衣怒马少年时,能堪那金贼南渡”是宋代齐卅的壮怀气魄;这次疫情,也是一面镜子,曾经撒娇、卖萌,自称“宝宝”的90后、00后,一个个穿上防护服,成为最勇敢的抗疫“逆行者”,他们所展现的形象,所散发的魅力,无不令人感佩!

其次,要准备一面内窥人镜,用“怒马”精神去充实内在气质。

是小松就要长成参天大树,是河流就要奔向远方,是骏马就要奋蹄驰骋。青年阶段是人生三观形成的关键时期,我们要为自己准备一个内窥人镜,去检验我们的内在气质。“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”是苏轼的旷达气度;“我善养吾浩然之气”是孟子的理想气质。这浩然之气不仅需要饱览诗书以使“气自华”,更要用“人镜”时时对照,步步纠偏,内外兼修,人格才臻于完善。

最后,要准备一块多棱史镜,在实现中华民族伟大复兴的各种实践中展现担当奉献的硬核光芒。

做人最大的事情“就是要知道怎样爱国”,爱国是人生中最大的责任。黄大年以“振兴中华,乃我辈之责”为己任;南仁东抱定“惟将终夜长开眼,报答一腔赤胆心”的报国决心;著名植物学家钟扬援藏16年,收集上千种植物的4 000万颗种子,用他短暂却伟大的一生彰显科研精神、奉献精神……这次新冠病毒疫情暴发以来,全国1.2万余名90后医护人员驰援湖北,他们舍小家顾大家,敢担当甘奉献,心中只有一个信念:我是党员,必须冲锋在前;我是医生,救人责无旁贷!

高中阶段的确是一段丰富多彩而又充满艰辛的人生旅程。说它丰富,是因为在这里会遇见更广阔的世界;说它艰辛,是因为路上有迷雾也有暗礁。如何面对,考验着我们的智慧。

让我们以历史名贤和时代楷模为标杆,努力找到穿衣铜镜、内窥人镜、多棱史镜等各种“镜子”,对照检查,努力绘好人生的“自画像”:鲜衣怒马,报效国家。

你们的学长:×××

2020年7月7日

【赏析】本文作为一封书信,格式正确;旗帜鲜明,本文用中心论点做文章标题,结尾部分再次点题,与标题遥相呼应,十分醒目。论点鲜明突出,素材古今相接,从三国、宋代到抗疫,且能够运用例证法进行分析论证,“黄大年”“南仁东”“钟扬”;能够联系社会生活实际进行分析,“我是党员,必须冲锋在前;我是医生,救人责无旁贷”,增强文章的现实性。条分缕析,层层递进,结构完整。作者巧用排比、短句增强文章气势及语句表现力,引发读者的共鸣。

推荐阅读:

《离骚》 屈原

《天问》《渔父》 屈原

鉴赏诗歌的表达技巧——比兴

考点链接

1.什么是“兴”?

兴,就是在诗的开头“先言他物”,以引出后面的正文。从特征上讲,“兴”有直接起兴、兴中含比两种情况。

[聚焦高考]

(1)直接起兴。如《孔雀东南飞并序》主要讲述焦仲卿和刘兰芝夫妇被迫分离,双双自杀的故事,控诉了封建礼教的残酷。诗的开头用“孔雀东南飞,五里一徘徊”起兴,传说孔雀失去配偶会非常悲伤。诗歌用具体的形象来激发读者想象,从孔雀恋偶联想到夫妻分离,这样就给全诗笼罩上一种悲剧气氛,起到了统摄全诗、引起下面故事的作用。

(2)兴中含比。即在起兴句中也兼含有比喻在内,多用在诗篇的开头。常见于表示情爱、亲情、离别之类的诗作中,多从外界景观物象中触发联想。如杜甫的《新婚别》的开篇:“兔丝(一种蔓生的草本植物)附蓬麻,引蔓故不长。嫁女与征夫,不如弃路旁。”“兔丝附蓬麻,引蔓故不长”是起兴句,又隐含着“嫁女与征夫”的不可靠、不长久的比喻。这就是兴中含比。

2.为什么叫“比兴”?

“比兴”本来包含“比”和“兴”两种修辞手法,但古典诗歌和民歌时常“比兴”连用,以“兴”为主,兼有比喻修辞。所以,即使只有“起兴”一种修辞手法,人们在谈论时也会“比兴”并称。

典题在线

阅读下面的古诗,完成后面的题。

桃 夭

《诗经》

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

【注】①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。③蓁(zhēn)蓁:草木茂盛的样子。

请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

【答案】以“桃之夭夭”起兴,(手法)通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。(作用)以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺;联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。(具体分析)

技法攻略

1.弄清对象。比兴句子一般在诗歌的开头,如果是“比”,要找出它的本体和喻体;“兴”,要从下文中找出起兴的对象,要在充分把握内容的前提下进行分析。

2.分析作用。有的诗是个别地方采用“比”,而有的诗则是整个形象都用“比”,“比”的作用是使被比的事物更加生动具体、鲜明浅近,便于人们联想和想象;“兴”的作用一般是引起下文的故事,起到统摄全篇的作用。分析时要看每节诗歌,结合诗句进行具体分析,不可泛泛而论。

答题模板:

比兴手法+结合诗句分析+作用。即:以……起兴(或:以……作比)→通过铺垫、渲染(或:描写……)→表达(或:赞美)……

积累 文化传承与理解

【文化常识】

三书六礼

1.“三书”是结婚过程中所用的文书,可以说是古时保障婚姻的有效文字记录。

聘书:即定亲之文书。在纳吉(男女订立婚约)时,男家交予女家之书简。

礼书:即在过大礼时所用的文书,列明过大礼的物品和数量。

迎书:即迎娶新娘之文书。是迎亲接新娘过门时,男方送给女方的文书。

2.“六礼”是结婚过程的六个礼法。

纳采:当儿女婚嫁时,由男方家长请媒人向物色好的女方家长提亲。男家在纳采时,需将大约达三十种有象征吉祥意义的礼物送给女家;女家亦在此时向媒人打听男家的情况。

问名:即在女方家长接纳提亲后,女家将女儿的年庚八字托媒人带返男家,以使男家问卜,决定成婚与否。

纳吉(又称“过文定”):当接收庚帖后,便会将庚帖置于神前或祖先案上请示吉凶,以肯定双方年庚八字没有相冲相克。当得知双方并没有相冲相克之征象后,婚事已初步议定。

纳征(又称“过大礼”):即男家把聘书和礼书送到女家。在大婚前一个月至两周,男家会请两位或四位女性亲戚(须是全福之人)约同媒人,带备聘金、礼金及聘礼到女方家中;此时,女家需回礼。

请期(又称“乞日”):即男家择定合婚的良辰吉日,并征求女家的同意。

亲迎(或“迎亲”):在结婚吉日,穿着礼服的新郎会偕同媒人、亲友亲自往女家迎娶新娘。新郎在到女家前需到女家的祖庙行拜见礼,之后才用花轿将新娘接到男家。在男家完成拜天、地、祖先的仪式后,便送入洞房。

【国学经典】

[先贤语录]乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘;信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!

——屈原《九章·哀郢》

[古文今译]乱辞说:睁大我的双眼四处观看啊,盼望什么时候能回郢都一次?无论鸟儿飞多远,最终都会返回故乡啊;无论狐狸死在何处,它的头必然朝向其出生的山丘。确实不是因为我有罪过而被废弃流放啊,何曾有过一日一夜忘却我的故都啊!

[知行启迪]屈原被放逐,远离故都,却始终牵挂着楚国,他将对楚国的满腹眷恋与思念融入《哀郢》一诗。鸟儿不管飞多远,总会回到故乡,狐狸将死之时,一定会把它的头部朝向出生的山丘,动物尚且如此,更何况人呢?屈原无比渴望回到楚国,施展抱负,救民救国,然而这一愿望始终不能实现,他一腔炽热的爱国情只能化为一句“何日夜而忘之”。故土是每一位背井离乡之人都无比顾怀与系念的地方,是无论离开多久、距离多远都想要回去的地方,越来越多的华人华侨、台湾同胞回乡祭祖便是最好的说明。正如著名教育家、书法家于右任的哀歌:“葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘。”

第一单元

1 氓 离骚(节选)

课程目标 学法指导

1.吟咏并背诵诗歌,掌握《诗经》《离骚》有关的文学常识。 2.梳理主人公情感的变化过程,分析人物形象,感受屈原高尚的人格美。 3.掌握赋、比、兴等艺术手法的运用,了解现实主义和浪漫主义诗歌传统的特征。 1.通过朗读,抓住关键词语,疏通诗句,把握情节与情感。

2.通过合作探究悲剧原因来把握人物形象与表现手法,培养正确的人生观与爱情观。

3.通过展示点评提高学生的诗歌鉴赏能力与语言表达能力。

预习 语言建构与运用

作者简介

《诗经》是我国最早的诗歌总集,原本只称《诗》,汉代时被尊为经典,始称《诗经》。共收录从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇,分为“风”“雅”“颂”三大类。“风”有15国风,共160篇,大都是民间歌谣(它是《诗经》的核心内容);“雅”分大雅、小雅,共105篇,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,共40篇,是宗庙祭祀的乐歌。《诗经》是我国现实主义诗歌创作的源头,其思想内容和艺术成就,对我国文学,尤其是诗歌的发展有着深远的影响。

[资料助读]

屈原(约前340—前278),名平,字原。战国时期楚国人。杰出的政治家,我国第一位伟大的爱国主义诗人。他开创了诗歌从集体歌唱到个人独立创作的新纪元,是我国浪漫主义诗歌的奠基人。他创立了“楚辞体”,代表作品有《离骚》《天问》《九歌》《九章》《招魂》《远游》《 居》《渔父》等。其作品洋溢着对楚地楚风的眷恋和报国为民的热情,文字华丽,想象奇特,比喻新奇,内涵深刻。

写作背景

《氓》:春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们的头脑中,礼教在民间的束缚力远不如后期的封建社会那么强大。春秋时期,随着私有财产的不断积累和男权社会的进一步发展,爱情不自由和男女不平等程度逐渐加深。男权社会使女性在经济上、政治上都处于附属地位。在她们狭小的生活天地中,生活幸福与否全寄托在丈夫身上,因此时有悲剧发生。《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女方造成的巨大创伤。

《离骚》:屈原生活在时代大动荡、社会大变革的战国中后期。当时,新兴地主阶级与奴隶主贵族集团的残余势力,在宗国内部和宗国之间进行着内外交错的复杂斗争。屈原力主革新政治、举贤授能、除残去秽、励精图治。这就突破了贵族集团的局限,触犯了他们的利益。楚国贵族集团中的顽固派不断打击和排挤屈原,使屈原一生为之奋斗呼号的政治理想不能实现。于是,屈原就用诗歌倾吐自己忧愁幽思和缠绵悱恻的情绪。

相关知识

《诗经》“六义”

《诗经》“六义”是指“风、雅、颂”三种诗歌类型与“赋、比、兴”三种表现手法。

“风、雅、颂”是根据音乐及诗歌形式、内容、语言的不同而进行划分。“风”,即国风,大都是各地的民歌。“雅”,多数为朝廷贵族及公卿大夫所作,其内容几乎都是关于政治方面,一般看作“正声”。“颂”,即宗庙祭祀和颂圣的乐歌,在演奏时要配以舞蹈。

“赋、比、兴”是按表现手法划分的。“赋”,陈述铺叙的意思。《诗经·氓》写女主人公在回忆往事和做出清醒的抉择时,并没有做任何的修饰和渲染,而是直接陈述,也就是用了“赋”的表现手法。“比”,即譬喻,对人或物加以形象的比喻,使其特征更加鲜明突出。《诗经·氓》中的“桑之未落,其叶沃若”,就使用了这种手法。“兴”,即“先言他物以引起所咏之辞”,多用于一首诗或一章诗的开头。比兴往往结合起来运用。《诗经·氓》中的“桑之落矣,其黄而陨”就是“兴”中有“比”。比兴手法的运用,能加强诗歌的生动性和鲜明性,增强诗歌的韵味和感染力。

骚体诗

骚体诗源于战国时的楚国,由屈原创立,是一种运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚地方色彩的诗体。因其中屈原的《离骚》影响最大,后世称这种诗体为“骚体”或“楚辞体”,称这种诗体的诗歌为“骚体诗”,历代文士多有仿作。西汉末年刘向编辑的《楚辞》中收录了战国时期楚国屈原、宋玉等人的作品。

骚体诗在形式上打破了《诗经》以四言为主的体制,在民歌的基础上又吸取了散文的笔法,句式长短参差,形式比较自由,多用“兮”字以助语势,富有抒情意味和浪漫色彩。

字音识记

[基础梳理]

chī

fěi qiān

qiāng

guǐ yuán

wǎng

mǐ

xì

xí pàn

kuā

jiǎn

suì

xiāng

chǎi

miǎn

chà chì

yuán

rǎng gòu

jì

通假字

1.无食桑葚( )

【答案】“无”同“毋”,不要

2.犹可说也( )

【答案】“说”同“脱”,摆脱,脱身

3.隰则有泮( )

【答案】“泮”同“畔”,边,岸

4.扈江离与辟芷兮( )

【答案】“辟”同“僻”,僻静,幽静

5.来吾道夫先路( )

【答案】“道”同“导”,引导

6.偭规矩而改错( )

【答案】“错”同“措”,举措

7.何方圜之能周兮( )

【答案】“圜”同“圆”,圆凿

8.进不入以离尤兮( )

【答案】“离”同“罹”,遭受

9.芳菲菲其弥章( )

【答案】“章”同“彰”,明显

【答案】(1)名词,心意 (2)名词,恩德

【答案】(1)名词,心意 (2)名词,恩德

(3)名词,车,兵车。包括一车四马

(4)量词,shèng,用于计算车、马、舟等

【答案】(1)qiāng,动词,愿,请 (2)jiāng,动词,扶持,扶助 (3)jiàng,名词,将领,带兵的人

【答案】(1)动词,说,说话 (2)助词,无实义

(3)名词,言论,诗中指预兆

【答案】(1)介词,把 (2)连词,表示后一行动是前一行动的目的 (3)介词,拿,用 (4)与“为”连用,把……当作 (5)动词,与“为”连用,认为

【答案】(1)副词,互相 (2)动词,察看,观察

【答案】(1)代词,这件事 (2)助词,主谓之间,取消句子之独立性 (3)助词,定语后置的标志

【答案】古义:民。今义:流氓。

【答案】古义:到达。今义:表示达到某种程度;表示另提一事。

【答案】古义:把……当作(看作)。今义:认为。

【答案】古义:荒唐。今义:水势大;形容广阔或壮大。

【答案】古义:善于取巧。今义:细致,精巧,多用于工艺品或诗文、书画。

【答案】古义:改变措施。今义:改正错误。

【答案】古义:(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思。今义:生活贫穷,经济困难。

【答案】古义:随流水消逝。今义:因灾害或政治原因而被迫离开家乡或祖国。

【答案】古义:古时候。今义:迷信指人生的前一辈子。

【答案】古义:高耸的样子。今义:形容山势高耸;十分危险,快要倾覆或灭亡。

【答案】古义:修长的样子。今义:形容色彩繁杂。

【答案】(1)名词作状语,夙,在早晨;夜,在夜晚

(2)名词作动词,束缚、约束

(3)名词作动词,合群

【答案】(1)形容词作名词,贫苦的生活 (2)形容词作动词,哀伤 (3)形容词作动词,崇尚,爱好 (4)形容词作名词,正直 (5)形容词作动词,推崇 (6)形容词作动词,加高 (7)形容词作动词,加长

【答案】数词作动词,有时二,有时三。意思是反复无常,感情不专一

【答案】(1)为动用法,为……而死 (2)使动用法,使……回转 (3)使动用法,使……缓行 (4)使动用法,使……游

文言句式

1.判断句

(1)匪来贸丝,来即我谋( )

(2)匪我愆期,子无良媒( )

【答案】(1)无标志性判断句 (2)无标志性判断句

2.被动句

(1)謇朝谇而夕替( )

(2)虽体解吾犹未变兮( )

【答案】(1)“替”含被动意味,“夕替”意思是晚上被贬黜

(2)“解”含被动意味,“体解”意思是被肢解

3.倒装句

(1)氓之蚩蚩( )

(2)秋以为期( )

(3)二三其德( )

(4)不吾知其亦已兮( )

(5)高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离( )

【答案】(1)定语后置句,即“蚩蚩之氓”

(2)宾语前置,即“以秋为期”

(3)主谓倒装,即“其德二三”

(4)宾语前置,“不吾知”即“不知吾”,意思是不了解我

(5)定语后置,“岌岌”做“冠”的定语,意思是高高的;“陆离”做“佩”的定语,意思是长长的

探究 思维发展与提升

氓

结构图解

[整体梳理]

主旨探微

本诗从一个女子自述的角度,讲述了她从恋爱到结婚,再到被遗弃的婚恋悲剧,展现了女子从沉醉到清醒、从悔恨到坚定的心理变化过程,表达了女子对始乱终弃的“氓”的怨恨和批判,深刻地反映了当时妇女追求自主婚姻和幸福生活的强烈愿望。

离骚(节选)

结构图解

主旨探微

诗人通过自述身世、品质,因洁身自好、坚持正道而受到小人的猜疑和造谣中伤,处于被君主疏远的困厄处境,表达了诗人即使在恶劣的环境中,也决不向黑暗势力妥协、决不改变自己高尚操守的思想感情。

氓

1.这首诗是按照什么线索来叙述故事的?

[提示]诗歌采用第一人称“我”,按照“恋爱—婚变—决绝”的情节线索来叙述故事。前两章写女主人公和氓由恋爱到结婚的过程;第三、四、五章叙述婚后生活,其中第三章追述自己误落情网,第四章指责婚后氓对她的折磨,第五章诉说被抛弃后娘家兄弟对她的冷酷讥笑;最后一章描写了今昔对比的怨恨和痛苦。

[文本深读]

2.分手后,女主人公对这个薄情的丈夫是什么样的态度?“反是不思,亦已焉哉”反映了她怎样的性格特点?

[提示]决绝地分手。“反是不思,亦已焉哉”反映出她清醒、刚烈的性格特点。

3.在女主人公的回忆中,三处写到淇水,伴随女主人公爱情始终,展现了女主人公内心怎样的情感变化?

[提示](1)恋爱:送子涉淇,至于顿丘。(沉醉爱河)热情,幸福。

(2)婚变:淇水汤汤,渐车帷裳。(心如帷裳)怨恨,沉痛。

(3)分手:淇则有岸,隰则有泮。(回头是岸)清醒,刚强。

4.结合时代背景说一说造成女主人公婚姻悲剧的原因是什么。

[提示]在当时的社会背景下,妇女是没有婚姻平等权利的。《氓》中男女主人公虽然是自由恋爱,但还是以悲剧结束。女主人公起早贪黑地劳作,但氓却嫌弃她日渐衰老的容颜。正如女主人公所叹息的“于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也”。这强烈的呼喊是对不公平的社会的强烈谴责与抗议。先秦时“父母之命,媒妁之言”是正统所遵循的礼教,既然女主人公敢于打破它,那她后来被遗弃的悲剧命运就自然成为这股势力发起进攻的有力武器。

在男权社会中,女性在经济上、政治上都处于附属地位,她们生活的天地狭小,生活的幸福与否全寄托在丈夫身上。如果遇上一个对感情、对家庭不负责任的丈夫,那她的悲剧是不可避免的。

5.《氓》中女主人公与丈夫离异后会不会再有幸福生活?请谈谈你的看法。

[提示](观点一)我认为她会再有幸福生活。《氓》中的女主人公是一个坚强专情、辛苦操持家务的女性,但她又不像一般被遗弃的女子那样软弱,而是非常刚烈、清醒、决绝。这样的好女子千里难寻,肯定会遇到懂得珍惜她的人,诗中的“氓”用情不专,不懂珍惜,早晚会有他后悔的一天。所以女主人公与丈夫离异后,会有幸福的生活。

(观点二)我认为她不会再有幸福生活。中国有一种传统观念——嫁鸡随鸡,嫁狗随狗。古代女子的独立性是非常差的,虽然女主人公很能干,但这种依附依然存在。离异后,她的生活怎么办?她能养活自己吗?没有了物质基础,幸福从何谈起呢?鲁迅先生在《娜拉走后怎样》这篇文章中,既肯定了娜拉渴望独立的意识,也不回避现实存在的问题,即“娜拉出走以后”的生活该怎么办?同样,女主人公与丈夫离异后,也将面临一系列现实的生存问题。

离骚(节选)

1.“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。”在行文中有何作用?

[提示]过渡。它引出楚王不举贤用能、不珍惜时间,行将灭亡的道理,开启下文,抒发爱国忧国情怀。

2.第3节中,诗人为什么“太息”“掩涕”?前两句在文中起什么作用?

[提示]诗人是因为“哀民生之多艰”,即同情人民生活艰难。这两句承上,形象地概括了诗人忧国忧民的博大情怀,给我们塑造了一位“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的诗人形象。

3.本诗语言具有哪些特色?请举例说明。

[提示]《离骚》是我国最早的浪漫主义诗歌杰作,想象瑰丽、奇特,运用比喻、对偶等修辞格和象征等手法,使语言生动形象,节奏鲜明,富有感染力。

首先,大量运用了比喻、象征的手法。如:①既替余以蕙 兮,又申之以揽茝。(“蕙 ”“揽茝”比喻自己的美德)②怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。(“灵修”,神圣,喻指君王。“众女”喻指许多小人。

“蛾眉”喻指高尚德行)③背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。(“绳墨”喻指准绳、准则)④鸷鸟之不群兮,自前世而固然。何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?(鸷鸟不群,方圜不能相合,比喻君子不能与小人同流合污)⑤进不入以离尤兮,退将复修吾初服。(“初服”比喻原先的志向)⑥制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。(“制芰荷”“集芙蓉”比喻自己要保持芳洁与美好)

其次,运用了对偶的修辞手法,如“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”“背绳墨以追曲兮,竞周容以为度”“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”等,将“兮”字去掉,对偶之工与唐宋律诗对仗无异。

再次,全诗以四句为一节,每节中又由两个用“兮”字连接的若连若断的上下句组成,加上固定的偶句韵,使全诗一直在回环往复的旋律中进行,具有很强的节奏感。

4.《离骚》塑造了一个怎样的抒情主人公形象?

[提示]《离骚》为我们塑造了屈原这一高大的抒情主人公形象。

首先,他有着突出的外部形象特征。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。”

其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治(“规矩”“绳墨”),主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用(“哀民生之多艰”“怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心”),反对统治者的荒淫暴虐和臣子的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈(“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩”)。这个形象,是中华民族精神的集中体现,两千多年来给了无数仁人志士以品格与行为的示范,也给了他们以力量。

5.屈原为了自己的政治理想,最后抱石沉江,你赞成这一举动吗?

[提示](观点一)可以理解。作为那个时代的文人,即便他出身贵族,他和君王仍是附庸和主人的关系,他的理想只有在君王的赏识并支持下才能实现,他高洁的节操只有君王帮他力排众议时才能保持,当君王不赏识他,不支持他,他便失去了支撑他的柱石,若不想改节,不想改变自己,那么,他只有走这一条路。我想屈原走向这条不归路是无奈的,并不是他真心所愿。

(观点二)不赞同。屈原虽遭楚王放逐,但楚国人民并没有抛弃他,是他自感面君无望,心中的理想无法实现,才抱石沉江,这其实是文人心理脆弱的表现。他应坚强地活下来,活着便有希望。

【答案】B

【解析】遂:如愿。

[随堂小练]

【答案】D

【解析】A.游目,放眼观看。古今意义相同。穷困,古义:(路)阻塞不通,引申为走投无路的意思;今义:生活贫穷,经济困难。B.宴,古义:快乐;今义:宴会。陆离,古义:修长的样子;今义:形容色彩繁杂。C.小人,古义:士兵;今义:指人格卑鄙的人。工巧,古义:善于取巧;今义:细致、精巧(多用于工艺品或诗文、书画)。D.苗裔,远代子孙。清白,纯洁,没有污点。

3.下列各项中,没有通假字的一项是 ( )

A.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰

B.固时俗之工巧兮,偭规矩而改错

C.何方圜之能周兮,夫孰异道而相安

D.佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章

【答案】A

【解析】B.“错”同“措”。C.“圜”同“圆”。D.“章”同“彰”。

4.下列有关文学常识的说法,不正确的一项是 ( )

A.《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周初年到春秋中叶的诗歌305篇,古时也称《诗三百》。它和乐、射、御、书、数一起被称为“六艺”。

B.“风”“雅”“颂”是《诗经》的三大类;“赋”“比”“兴”是《诗经》的表现手法。后人把其合称为“六义”。

C.我国文学史上向来把“风”“骚”并称。“风”是指《诗经》中的“国风”;“骚”是指屈原的代表作《离骚》。“风骚”是我国诗歌史上现实主义和浪漫主义两大优良传统的源头,后代用“风骚”泛指文学。

D.“风”指十五国风,大多为民间歌谣;“雅”分大雅、小雅,是宫廷乐歌;“颂”分周颂、鲁颂、商颂,是宗庙祭祀的乐歌。

【答案】A

【解析】“六艺”有两种解释:①指六种科目,礼(礼仪)、乐(音乐)、射(射箭)、御(驾车)、书(识字)、数(计算);②指六种儒家经书,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

5.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《诗经·氓》中,用赋的手法写男子向女子求婚的句子是:_____________,_____________。______________,______________。

(2)《诗经·氓》中描写女主人公热恋时见到氓时高兴的诗句是:______________,______________。

(3)《离骚》一文中以博大的胸怀,对广大劳动人民寄予深深同情的语句是:______________,______________。

(4)《离骚》中写自己虽崇尚美德约束自己,多少年仍然遭到贬黜的两句是:______________,______________。

(5)《离骚》中用香草做比喻说明自己遭贬黜是因为德行高尚的两句是:______________,______________。

【答案】(1)氓之蚩蚩 抱布贸丝 匪来贸丝 来即我谋

(2)既见复关 载笑载言

(3)长太息以掩涕兮 哀民生之多艰

(4)余虽好修姱以 羁兮 謇朝谇而夕替

(5)既替余以蕙 兮 又申之以揽茝

拓展 审美鉴赏与创造

课内素材

《氓》是一首弃妇诗,诗中女主人公的悲剧是古往今来千千万万多情女子共同的悲剧。女主人公热情、开朗,与氓热恋时,一日不见,如隔三秋。婚后,她任劳任怨,一心操持家务,但是岁月催人老,氓嫌弃她年老色衰,对她非打即骂,最终抛弃了她。女主人公悲剧的产生既有男尊女卑不平等的社会因素,也有她在恋爱与婚姻中过于投入感情从而失去自我的个人因素。正如她对世间女子的告诫:“士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也!”

[素材采撷]

[适用话题]“情感与理智”“追求平等的爱情”“女性的自立”“婚姻的悲剧”等。

课外素材

屈原诗中的“香草美人”

远古时代的楚地百姓因有用香草祭神祈福和驱邪避凶的习俗,所以香草在楚文化中具有特殊的意义。细读屈原的诗歌,我们不难发现,其中涉及种类繁多的香草,如芰荷、江离、蕙茝、白芷、荃、兰、椒、菊、杜衡等。在屈原的诗作里,我们经常可以看到“香草美人”的意象,比如在大家熟悉的《离骚》中,屈原以“香草美人”来比喻美好的品德和美好的政治制度。“香草美人”为何能与品德、政治联系起来呢?因为在屈原眼中,“香草美人”代表着一切美好与高尚的事物,正如司马迁对其“其志洁,故其称物芳”的评述。

其实,屈原对于“香草”的倾心还表现在他的日常生活中,屈原常把“香草”作为装饰物戴在身上,如“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”;诗人也常与“香草”为伴,饮花露、食落花,如“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。与“香草”对应,屈原笔下的“美人”有种特殊的政治色彩,他将“美人”和美政结合起来,隐喻君王,如“惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”“结微情以陈词兮,矫以遗夫美人”等。屈原多以对“美人”的渴慕来比喻对理想的追求,在屈原的笔下,“美人”已不仅仅是某个具体事物,而是承载了诗人复杂情感的载体。从屈原关于“香草美人”的描述和感慨中,我们感受到的不仅仅是诗人的文采魅力,更是他灵魂深处的叩问。

“香草美人”的意象代表着屈原的情感、人格与理想,受到后世诗人的推崇,曹植就将“香草美人”运用到《洛神赋》的创作中,用洛神宓妃象征君王。“香草美人”之所以打动人,还因为它体现了“发愤抒情”的文学传统和士大夫的精神归属。“香草”也好,“美人”也罢,都象征着屈原的独立精神与人格魅力,他的坦荡胸襟、高尚情操和理想信念,早已在人们心中树起了一座丰碑。

[适用话题]“独立精神”“人格魅力”“坦荡胸襟”“理想信念”“家国情怀”等。

导读:古人云:“爱国如饥渴。”又云:“常思奋不顾身,以殉国家之急。”诚哉斯言!爱国报国,是人世间最持久、最笃定的情感,是流淌在每一个人血液之中的使命召唤。古往今来,一代又一代的知识分子践行着这样的使命,从屈原的“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的呐喊,到钱学森归国梦遭到美国政府的阻挠时义正词严的“我的一腔热血只图报国。我的根在中国”的铿锵话语,爱国主义已经成了中华民族的主旋律。“同声相应,同气相求”凝聚起了人民群众“沛然莫之能御”的强大力量。

[群文阅读]

树立广袤视野,厚植家国情怀

亲爱的老师、同学们:

大家好!

各位对管鲍之交的这段佳话一定并不陌生,鲍叔牙大度让贤,齐桓公不计前嫌,管仲倾力付出,共同成就了齐国的霸王之业,而鲍公之举令我最为动容。他知贤、荐贤、让贤,把齐国百姓的利益置于个人荣辱恩怨之上,用斑白的两鬓点亮了友人的事业和齐国的壮阔辉煌。

将国家利益置于个人恩怨之上,背后蕴藏的是鲍公的广袤视野与家国情怀。所谓“生者父母、知者鲍叔”,鲍叔牙对管仲的能力有清晰的认识,管仲在前台一匡天下、尊王攘夷、南征北伐,而鲍叔牙则在背后鼎力相助。表面上看,鲍叔牙确实失去了名垂青史的机会,失去了万人之上的地位,但正如孔子所言,他的谦让让齐国称霸,熄灭了诸侯间的战火,安抚了担惊受怕的百姓。如果没有鲍公之让,诸侯之间会是一地野蛮狼藉,便没有百家争鸣的学术盛景。

由公而私的家国情怀,看似短暂地让鲍公失去了成名的机遇,却为他换来了世代的称赞。

鲍公之礼绵延于中华文化的血脉,五千年悠悠岁月里,我们见证了“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的忠诚执着,领略“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”的慷慨豪迈,品味“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”的沉痛悲愤,体悟“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的生死托付,敬视“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”的视死如归……在无数个他们的心中,个人之利已然轻如鸿毛,国家天下之系乃重如泰山,这是如此袒露着的一个个中华灵魂心系家国的拳拳之心。

时代在进步,但对于这份广袤视野与家国情怀的需要却从未减少。新冠病毒暴发之际,杜富佳奔赴前线一声“让我来”,不惧奉献,尽己所能救死扶伤;老三杜富民作为新入职ICU的一员,始终坚守在抗击疫情的一线岗位;老四杜富强,春节刚过,就跟随战友踏上了国家所需的巡逻路。在人人享受团圆春节的日子里,杜家姐妹放下私利,用行动完美诠释着新时代青年人的家国情怀……这样的例子数不胜数,有的人驻守边疆,用男儿的铮铮热血守护祖国的大好河山;有的人奋战在一线,用坚强之躯扛起了祖国的繁荣昌盛;还有的人默默关怀,相互牵挂、体谅,彼此守望,一寸丹心图报国。

作为新时代的青年,我们有着迥异的人生目标,有着多彩的人生道路,但鲍公之礼却应伴你我始终。透过这次读书会,我想我们都应该学到,将你我之小我融入祖国之大我、人民之大我中,与时代同步伐,与人民共命运,树立广袤视野,厚植家国情怀,方能更好地实现人生价值,升华人生境界。

谢谢大家!

(2020年全国卷Ⅰ高考满分作文)

【赏析】本文作为一篇考场作文,行文极其规整。首先开门见山,作者直接言明最令自己动容的是鲍叔牙之举,并随即阐明自己如此选择的理由是“他知贤、荐贤、让贤,把齐国百姓的利益置于个人荣辱恩怨之上”。接下来对鲍叔牙此人此举进行了更为深入详细的分析,并同时照应题目“广袤视野与家国情怀”。文章联想有度,并且让人体会到了作者深厚的文化积淀和广阔的写作视野。最后作为一篇发言稿,本文颇具对象意识,在文末提出了对自己和同伴的期许,“将你我之小我融入祖国之大我、人民之大我中,与时代同步伐,与人民共命运,树立广袤视野,厚植家国情怀”,以此收束,让文章从小处及大,再由大处及小,开合有度。

鲜衣怒马 报效国家

广西桂林市全州高中 王珏

亲爱的学弟学妹:

你们好!

再过两个月,你们就将以优异的中考成绩迈入理想的高中大门,开启一段新的学习征程。作为即将高中毕业的学长,我想跟你们探讨一下今后的学习和人生。

我们从生下来开始,总是习惯用眼睛向外看他人、看世界,却无法直接完整地向内看清自己。这就需要我们去寻找各种“镜子”,对照检查,绘好人生的“自画像”。古人云:“以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失;以史为镜,可以知兴废。”可见,不同的“镜子”,可以照见不同的自己,给我们“画好自画像”提供各种借鉴。

如何为自己“画好像”呢?

首先,要准备一面穿衣铜镜,用“鲜衣”装扮我们的外在形象。

爱美之心,人皆有之,青年应有自身的朝气蓬勃。“精色内白,类任道兮”,是屈原笔下橘的美好形象;“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”是周瑜的雄姿英发;“鲜衣怒马少年时,能堪那金贼南渡”是宋代齐卅的壮怀气魄;这次疫情,也是一面镜子,曾经撒娇、卖萌,自称“宝宝”的90后、00后,一个个穿上防护服,成为最勇敢的抗疫“逆行者”,他们所展现的形象,所散发的魅力,无不令人感佩!

其次,要准备一面内窥人镜,用“怒马”精神去充实内在气质。

是小松就要长成参天大树,是河流就要奔向远方,是骏马就要奋蹄驰骋。青年阶段是人生三观形成的关键时期,我们要为自己准备一个内窥人镜,去检验我们的内在气质。“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”是苏轼的旷达气度;“我善养吾浩然之气”是孟子的理想气质。这浩然之气不仅需要饱览诗书以使“气自华”,更要用“人镜”时时对照,步步纠偏,内外兼修,人格才臻于完善。

最后,要准备一块多棱史镜,在实现中华民族伟大复兴的各种实践中展现担当奉献的硬核光芒。

做人最大的事情“就是要知道怎样爱国”,爱国是人生中最大的责任。黄大年以“振兴中华,乃我辈之责”为己任;南仁东抱定“惟将终夜长开眼,报答一腔赤胆心”的报国决心;著名植物学家钟扬援藏16年,收集上千种植物的4 000万颗种子,用他短暂却伟大的一生彰显科研精神、奉献精神……这次新冠病毒疫情暴发以来,全国1.2万余名90后医护人员驰援湖北,他们舍小家顾大家,敢担当甘奉献,心中只有一个信念:我是党员,必须冲锋在前;我是医生,救人责无旁贷!

高中阶段的确是一段丰富多彩而又充满艰辛的人生旅程。说它丰富,是因为在这里会遇见更广阔的世界;说它艰辛,是因为路上有迷雾也有暗礁。如何面对,考验着我们的智慧。

让我们以历史名贤和时代楷模为标杆,努力找到穿衣铜镜、内窥人镜、多棱史镜等各种“镜子”,对照检查,努力绘好人生的“自画像”:鲜衣怒马,报效国家。

你们的学长:×××

2020年7月7日

【赏析】本文作为一封书信,格式正确;旗帜鲜明,本文用中心论点做文章标题,结尾部分再次点题,与标题遥相呼应,十分醒目。论点鲜明突出,素材古今相接,从三国、宋代到抗疫,且能够运用例证法进行分析论证,“黄大年”“南仁东”“钟扬”;能够联系社会生活实际进行分析,“我是党员,必须冲锋在前;我是医生,救人责无旁贷”,增强文章的现实性。条分缕析,层层递进,结构完整。作者巧用排比、短句增强文章气势及语句表现力,引发读者的共鸣。

推荐阅读:

《离骚》 屈原

《天问》《渔父》 屈原

鉴赏诗歌的表达技巧——比兴

考点链接

1.什么是“兴”?

兴,就是在诗的开头“先言他物”,以引出后面的正文。从特征上讲,“兴”有直接起兴、兴中含比两种情况。

[聚焦高考]

(1)直接起兴。如《孔雀东南飞并序》主要讲述焦仲卿和刘兰芝夫妇被迫分离,双双自杀的故事,控诉了封建礼教的残酷。诗的开头用“孔雀东南飞,五里一徘徊”起兴,传说孔雀失去配偶会非常悲伤。诗歌用具体的形象来激发读者想象,从孔雀恋偶联想到夫妻分离,这样就给全诗笼罩上一种悲剧气氛,起到了统摄全诗、引起下面故事的作用。

(2)兴中含比。即在起兴句中也兼含有比喻在内,多用在诗篇的开头。常见于表示情爱、亲情、离别之类的诗作中,多从外界景观物象中触发联想。如杜甫的《新婚别》的开篇:“兔丝(一种蔓生的草本植物)附蓬麻,引蔓故不长。嫁女与征夫,不如弃路旁。”“兔丝附蓬麻,引蔓故不长”是起兴句,又隐含着“嫁女与征夫”的不可靠、不长久的比喻。这就是兴中含比。

2.为什么叫“比兴”?

“比兴”本来包含“比”和“兴”两种修辞手法,但古典诗歌和民歌时常“比兴”连用,以“兴”为主,兼有比喻修辞。所以,即使只有“起兴”一种修辞手法,人们在谈论时也会“比兴”并称。

典题在线

阅读下面的古诗,完成后面的题。

桃 夭

《诗经》

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

【注】①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。③蓁(zhēn)蓁:草木茂盛的样子。

请从比兴手法运用的角度赏析全诗。

【答案】以“桃之夭夭”起兴,(手法)通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。(作用)以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺;联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。(具体分析)

技法攻略

1.弄清对象。比兴句子一般在诗歌的开头,如果是“比”,要找出它的本体和喻体;“兴”,要从下文中找出起兴的对象,要在充分把握内容的前提下进行分析。

2.分析作用。有的诗是个别地方采用“比”,而有的诗则是整个形象都用“比”,“比”的作用是使被比的事物更加生动具体、鲜明浅近,便于人们联想和想象;“兴”的作用一般是引起下文的故事,起到统摄全篇的作用。分析时要看每节诗歌,结合诗句进行具体分析,不可泛泛而论。

答题模板:

比兴手法+结合诗句分析+作用。即:以……起兴(或:以……作比)→通过铺垫、渲染(或:描写……)→表达(或:赞美)……

积累 文化传承与理解

【文化常识】

三书六礼

1.“三书”是结婚过程中所用的文书,可以说是古时保障婚姻的有效文字记录。

聘书:即定亲之文书。在纳吉(男女订立婚约)时,男家交予女家之书简。

礼书:即在过大礼时所用的文书,列明过大礼的物品和数量。

迎书:即迎娶新娘之文书。是迎亲接新娘过门时,男方送给女方的文书。

2.“六礼”是结婚过程的六个礼法。

纳采:当儿女婚嫁时,由男方家长请媒人向物色好的女方家长提亲。男家在纳采时,需将大约达三十种有象征吉祥意义的礼物送给女家;女家亦在此时向媒人打听男家的情况。

问名:即在女方家长接纳提亲后,女家将女儿的年庚八字托媒人带返男家,以使男家问卜,决定成婚与否。

纳吉(又称“过文定”):当接收庚帖后,便会将庚帖置于神前或祖先案上请示吉凶,以肯定双方年庚八字没有相冲相克。当得知双方并没有相冲相克之征象后,婚事已初步议定。

纳征(又称“过大礼”):即男家把聘书和礼书送到女家。在大婚前一个月至两周,男家会请两位或四位女性亲戚(须是全福之人)约同媒人,带备聘金、礼金及聘礼到女方家中;此时,女家需回礼。

请期(又称“乞日”):即男家择定合婚的良辰吉日,并征求女家的同意。

亲迎(或“迎亲”):在结婚吉日,穿着礼服的新郎会偕同媒人、亲友亲自往女家迎娶新娘。新郎在到女家前需到女家的祖庙行拜见礼,之后才用花轿将新娘接到男家。在男家完成拜天、地、祖先的仪式后,便送入洞房。

【国学经典】

[先贤语录]乱曰:曼余目以流观兮,冀一反之何时?鸟飞反故乡兮,狐死必首丘;信非吾罪而弃逐兮,何日夜而忘之!

——屈原《九章·哀郢》

[古文今译]乱辞说:睁大我的双眼四处观看啊,盼望什么时候能回郢都一次?无论鸟儿飞多远,最终都会返回故乡啊;无论狐狸死在何处,它的头必然朝向其出生的山丘。确实不是因为我有罪过而被废弃流放啊,何曾有过一日一夜忘却我的故都啊!

[知行启迪]屈原被放逐,远离故都,却始终牵挂着楚国,他将对楚国的满腹眷恋与思念融入《哀郢》一诗。鸟儿不管飞多远,总会回到故乡,狐狸将死之时,一定会把它的头部朝向出生的山丘,动物尚且如此,更何况人呢?屈原无比渴望回到楚国,施展抱负,救民救国,然而这一愿望始终不能实现,他一腔炽热的爱国情只能化为一句“何日夜而忘之”。故土是每一位背井离乡之人都无比顾怀与系念的地方,是无论离开多久、距离多远都想要回去的地方,越来越多的华人华侨、台湾同胞回乡祭祖便是最好的说明。正如著名教育家、书法家于右任的哀歌:“葬我于高山之上兮,望我故乡;故乡不可见兮,永不能忘。”